Болит височная кость при отите

Воспаление височной кости на томограммах

а) Острый отомастоидит. Острый средний отит и мастоидит — это клинические диагнозы. Вначале процесс характеризуется неспецифичным диффузным и гомогенным затенением барабанной полости и клеток сосцевидного отростка. При отсутствии срочного лечения инфекционного воспаления, начинается некроз стенок клеточной системы, ведущей к образованию слияний очагов и абсцедированию.

Нагноение может разрушать кортикальный слой сосцевидного отростка и приводить к субпериостальным абсцессам различной локализации. Если имеется дегесценция или деструкция костной стенки под сигмовидным синусом, могут развиваться внутричерепные осложнения, такие как эпидуральный или интрамедулярный абсцессы, тромбоз сигмовидного синуса, перисинуозный абсцесс.

В случае подозрения на внутричерепные осложнения должны выполняться КТ и МРТ с контрастированием вовлеченных внутричерепных структур и мест распространения процесса из уха.

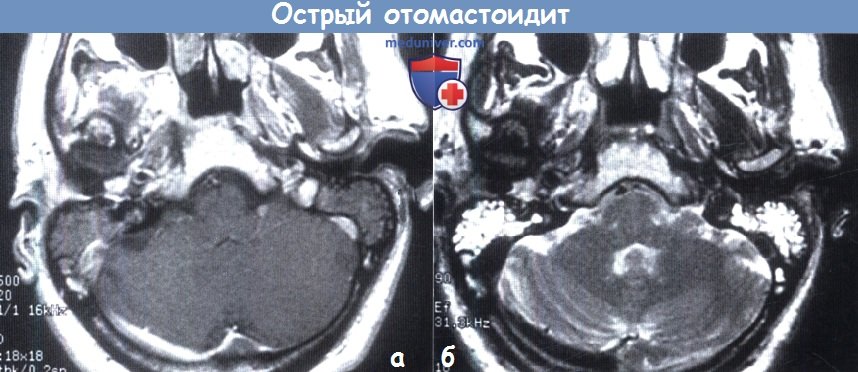

Острый отомастоидит: MPT.

А. Т1; Б. Т2. В режиме Т1 клетки сосцевидного отростка заполнены содержимым (гноем),

соответствующим сигналу более высокой интенсивности, чем просто жидкость, который становится светлее в режиме Т2.

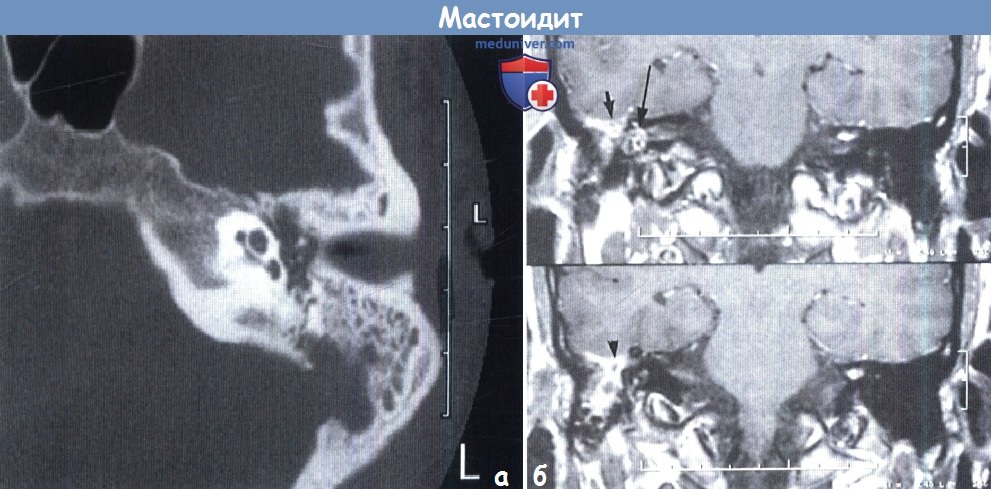

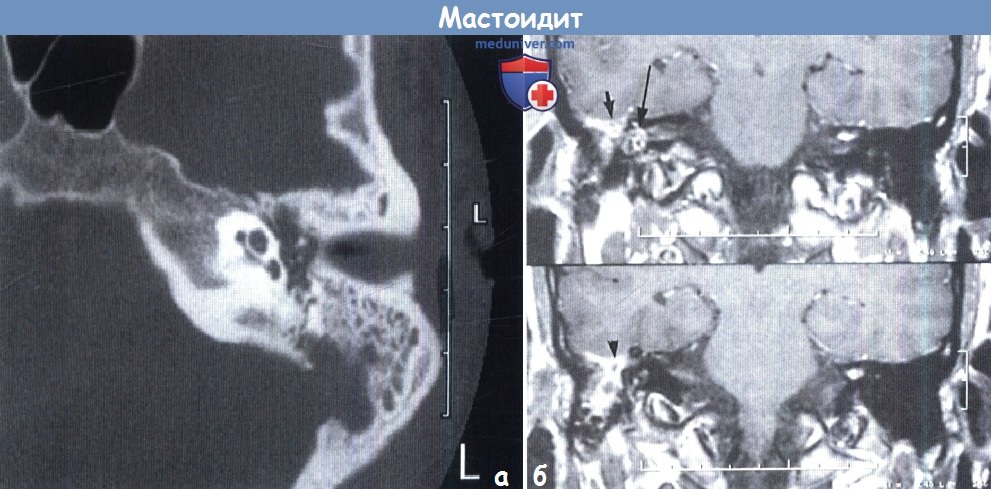

а — Острый мастоидит с перисинуозным абсцессом и тромбозом сигмовидного синуса.

Аксиальня КТ позволяет увидеть сливную полость в левом сосцевидном отростке с эрозией стенки синуса.

Отмечается затенение барабанной полости и отечность кожи наружного слухового прохода. L, левое ухо.

б — Подострый осложненный мастоидит: коронарная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Усиление грануляционной тканью и абсцесс, заполняющий правый сосцевидный отросток.

Крыша частично разрушена с формированием эпидурального абсцесса (маркер).

Отмечается утолщение и усиление прилежащих мозговых оболочек (короткая стрелка) и усиление структур внутреннего уха, обусловленное острым лабиринтитом (длинная стрелка).

б) Хронический отомастоидит. Могут быть выделены два типа подострых состояний: обусловленные хронической инфекцией и имеющие туботимпанальную природу. Персистирующие инфекционные компоненты обусловлены невысокой вирулентностью микроорганизмов или развиваются при отсутствии разрешения острого воспалительного процесса.

Типичные томографические находки представлены утолщением трабекул сосцевидного отростка, негомогенным затенением воздухоносных клеток, а при отсутствии перфорации — негомогенным затенением барабанной полости. Вовлеченные воздухоносные клетки уменьшаются в размерах, а затем облитерируются. Резидуальные клетки, антрум и барабанная полость обычно заполняются грануляциями и жидкостью. Может формироваться эрозия длинного отростка наковальни.

Туботимпанальная этиология является следствием недостаточной аэрации среднего уха через слуховую трубу или обструкцией последней при воспалении слизистой оболочки. При КТ выявляют затенение барабанной полости и клеток сосцевидного отростка, уменьшение их свободного просвета, обусловленное ретракцией барабанной перепонки и сближением ее с промонториумом.

Типично склеротические бляшки не являются редкой находкой и бывают достаточно крупными, проявляясь в виде линейных отложений в барабанной перепонке и слизистой оболочке над промонториумом, или как частично обызвествление массы в аттике, часто округлые и фиксирующие цепь слуховых косточек.

Хронический средний отит: коронарная КТ.

Барабанная полость затенена, барабанная перепонка утолщена и втянута.

в) Злокачественный некротический наружный отит. Злокачественный наружный отит представляет собой острый остеомилит височной кости, встречается у больных диабетом и иммуносупрессией, и вызывается бактерией Pseudomonas. Инфекционное воспаление начинается в наружном слуховом проходе, но распространяется с вовлечением костных стенок канала.

Патологический процесс часто затрагивает барабанную полость и сосцевидный отросток. Обычно инфекция разрушает нижнюю стенку слухового прохода на границе костной и хрящевой частей и поражает лицевой нерв в шилососцевидном отверстии. Дальнейшее прогрессирование заболевания вовлекает яремную ямку и IX, X, XI, XII ЧМН. Распространение кпереди вызывает нарушение функционирования височно-нижнечелюстного сустава.

КТ — идеальный метод диагностики вовлеченности наружного слухового прохода, среднего уха и пирамиды. МРТ предпочтительнее при поражении лицевого нерва или структур, окружающих височную кость.

Некротический наружный отит: А. Аксиальная; Б. Коронарная проекции.

Дно и передняя стенка наружного слухового прохода разрушены инфекцией, распространяющейся в височную кость и височно-нижнечелюстной сустав.

г) Острый лабиринтит. Усиление изображения внутри просвета лабиринта часто выявляется при МРТ после инфузии контраста пациентам с острым бактериальным или вирусным лабиринтитом и внезапной острой глухотой. Усиление структур внутреннего уха предположительно обусловлено повреждениями эндотелия капилляров, что ведет к нарушению гематолабиринтного барьера.

д) Хронический лабиринтит. Хронический лабиринтит может быть локализованным, вызванным фистулой костного лабиринта, и диффузным. Просвет внутреннего уха полностью или частично заполняется грануляциями или фиброзными тканями. Остит лабиринта ведет к полной или частичной костной облитерации просвета. Различные виды костной облитерации внутреннего уха могут быть выявлены при КТ, но фиброзная облитерация определяется только при МРТ. При последовательности Т2 отсутствует высокий сигнал, характерный для нормальной структуры.

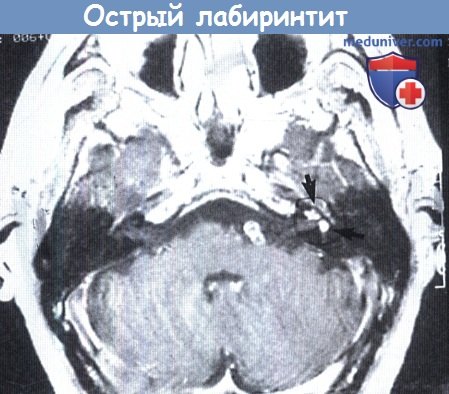

Острый лабиринтит: аксиальная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Отмечается значительное усиление левой улитки и преддверия (стрелка).

е) Лицевой неврит. Двустороннее усиление изображения лицевого нерва, особенно в области переднего коленца, часто определяется при МРТ выполненной с контрастированием.

Асимметричное усиление лицевого нерва, более выраженное со стороны поражения, характерно для паралича Белла и синдрома Ханта. Интенсивность усиления зависит от стадии процесса. Обычно интенсивность более высока на ранней стадии и меняется в зависимости от течения заболевания, угасая при разрешении паралича. При параличе Белла вовлеченность сегментарна и обычно ограничена передними коленами, лабиринтом и барабанными сегментами.

Мастоидальная порция вовлекается редко. При синдроме Ханта, развивающемся при опоясывающем лишае, изображение более диффузно, и часто распространяется во внутреннем слуховом проходе.

Неврит лицевого нерва (синдром Ханта): А. Аксиальная; Б. Коронарная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Переднее колено, лабиринтный и проксимальный тимпанальный сегменты правого лицевого нерва усилены (короткие стрелки).

Усиление распространяется по лицевому нерву во внутренний слуховой проход (длинная стрелка).

— Также рекомендуем «Холестеатома височной кости на томограммах»

Оглавление темы «Болезни височной кости на томограммах.»:

- Воспаление височной кости на томограммах

- Холестеатома височной кости на томограммах

- Классификация опухолей височной кости

- Хемодектома височной кости на томограмме

- Шваннома височной кости на томограмме

- Менингиома височной кости на томограмме

- Гемангиома височной кости на томограмме

- Липома и киста височной кости на томограмме

- Аневризма височной кости на томограмме

- Опухоль эндолимфатического мешка височной кости на томограмме

Источник

Отит – острое или хроническое воспаление в различных отделах уха (наружном, среднем, внутреннем). Проявляется болью в ухе (пульсирующей, стреляющей, ноющей), повышенной температурой тела, нарушением слуха, шумом в ушах, слизисто-гнойными выделениями из наружного слухового прохода. Представляет опасность в развитии осложнений: хронической тугоухости, необратимой потери слуха, пареза лицевого нерва, менингита, воспаления височной кости, абсцесса мозга.

Одно из наиболее распространенных заболеваний ЛОР-органов. Каждый четвертый пациент отоларинголога – больной острым или хроническим средним отитом. Болеть могут люди любого возраста, однако средний отит гораздо чаще встречается у детей в возрасте до 5 лет.

Причины среднего отита

Средний отит может быть вызван различными патогенными микроорганизмами: бактериями, вирусами, грибами (отомикоз) и различными микробными ассоциациями. Чаще всего в качестве инфекционного агента при среднем отите выступают вирусы гриппа и ОРВИ, пневмококк и гемофильная палочка. В последнее время отмечается увеличение числа случаев грибкового среднего отита.

Механизм развития среднего отита

В норме давление в полости среднего уха равно атмосферному. Выравнивание давления и вентиляция барабанной полости осуществляется при помощи евстахиевой трубы, соединяющей барабанную полость с глоткой.

В норме давление в полости среднего уха равно атмосферному. Выравнивание давления и вентиляция барабанной полости осуществляется при помощи евстахиевой трубы, соединяющей барабанную полость с глоткой.

Некоторые состояния (усиленное образование слизи в носоглотке, «шмыганье» носом, перепад давления при спуске на глубину у водолазов и т.д.) приводят к тому, что проходимость евстахиевой трубы нарушается. Изменение давления в барабанной полости приводит к тому, что клетки слизистой оболочки полости среднего уха начинают активно вырабатывать воспалительную жидкость. Увеличение количества жидкости вызывает боль и нарушение слуха.

Инфекция проникает в среднее ухо тубарно (через евстахиеву трубу), трансметаально (через барабанную перепонку при ее травматическом повреждении), гематогенным путем (с током крови при скарлатине, кори, гриппе или тифе) или ретроградно (из полости черепа или сосцевидного отростка височной кости).

Микробы быстро размножаются в воспалительной жидкости, после чего средний отит становится гнойным. Давление в полости среднего уха резко повышается, барабанная перепонка разрывается, и гной начинает выделяться наружу по слуховому проходу.

Факторы риска

Средний отит редко развивается, как самостоятельное заболевание. В подавляющем числе случаев является осложнением заболеваний других ЛОР-органов воспалительного характера. Выделяют общие и местные факторы, увеличивающие риск развития отита.

- Местные факторы риска развития среднего отита

Воспалительные и аллергические заболевания носа и носоглотки вызывают отек слизистой, приводя к ухудшению проходимости евстахиевых труб. Микробы, попадающие из очага воспаления в среднее ухо, увеличивают риск развития гнойного отита. К группе местных факторов риска относятся и состояния после хирургических вмешательств в носоглотке и носовой полости, сопровождающиеся ухудшением проходимости евстахиевых труб.

Отит чаще развивается у детей, что обусловлено особенностями анатомического строения детского среднего уха. Евстахиева труба у детей уже, чем у взрослых, поэтому увеличивается вероятность нарушений ее проходимости. У детей часто увеличиваются аденоиды, сдавливающие евстахиеву трубу. Дети часто болеют ОРВИ и другими простудными заболеваниями, часто плачут и при этом активно шмыгают носом.

- Общие факторы риска развития отита

Вероятность развития отита увеличивается при врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях.

Симптомы среднего отита

- Острый средний отит

Для острого среднего отита характерна выраженная гипертермия, которая сопровождается стреляющей болью в ухе. Дети, которые еще не умеют говорить, плачут при усилении боли и успокаиваются при ее стихании.

Через 1-3 суток с момента начала заболевания образуется разрыв в барабанной перепонке, начинается гноетечение. Состояние пациента при этом улучшается. Температура тела нормализуется, боли в ухе уменьшаются или исчезают. В последующем разрыв в барабанной перепонке заживает и не вызывает ухудшения слуха.

При неблагоприятном развитии заболевания гной может прорваться не наружу, а внутрь, распространяясь в полость черепа и приводя к развитию абсцесса мозга или менингита. Поскольку заболевание чревато возникновением опасных осложнений, при первых признаках острого отита следует обращаться к врачу.

- Хронический средний отит

Как правило, является исходом острого гнойного отита. Выделяют две формы хронического гнойного среднего отита, которые различаются как по тяжести, так и по клиническому течению.

В 55% случаев хронический средний отит протекает в форме мезотимпанита, при котором воспалительный процесс охватывает слизистую оболочку области слуховой трубы, нижнего и среднего отделов барабанной полости. Барабанная перепонка имеет перфоративное отверстие в нижней части. Часть перепонки остается натянутой.

При мезотимпаните пациенты предъявляют жалобы на понижение слуха, постоянное или периодическое истечение гноя из уха, крайне редко – на головокружение и шум в ухе. Боли появляются только в период обострения отита, в ряде случаев сопровождаются гипертермией. Мезотимпанит течет достаточно благоприятно и относительно редко становится причиной развития тяжелых осложнений. Степень снижения слуха определяется сохранностью функции слуховых косточек и активностью воспалительного процесса.

Хронический средний отит, протекающий в форме гнойного эпитимпанита, преимущественно поражает надбарабанное пространство. Перфоративное отверстие расположено в верхней части барабанной перепонки, поэтому естественное дренирование полости часто бывает недостаточным. Тяжесть течения обуславливают также особенности анатомического строения данной области, которая изобилует извилистыми узкими карманами.

В воспалительный процесс нередко вовлекается височная кость, при этом гной становится зловонным. Пациенты жалуются на чувство давления в ухе, периодические боли в височной области, иногда – на головокружение. Эта форма хронического отита, как правило, сопровождается резким понижением слуха.

Обе формы хронического среднего отита могут протекать с преобладанием тех или иных патологических процессов.

Хронический катаральный средний отит может развиваться при хроническом евстахиите, после перенесенной скарлатины или перенесенного острого отита. Иногда имеет аллергическую природу. В отсутствие нагноения протекает достаточно благоприятно.

Хронический гнойный средний отит обычно является исходом затянувшегося острого процесса и развивается на фоне снижения иммунитета. При хорошем дренировании барабанной полости гноетечение из уха иногда не сопровождается другими симптомами. Стертая клиническая симптоматика приводит к тому, что пациенты редко обращаются за помощью. Гнойный процесс имеет тенденцию к постепенному распространению, может поражать слуховые косточки, надкостницу, окружающие костные структуры и лабиринт.

Острый и хронический гнойный отит может осложниться развитием хронического адгезивного среднего отита. При адгезивном отите в барабанной полости активно образуются спайки, приводящие к снижению слуха. Адгезивный отит нередко протекает малосимптомно, и пациенты не связывают появляющиеся в период обострения проливные поты, ознобы и гипертермию с заболеванием уха. При адгезивном отите возможно развитие осложнений.

Осложнения среднего отита

Острый средний отит может осложняться мастоидитом (воспалением сосцевидного отростка височной кости), абсцессом мозга, лабиринтитом (воспалением внутреннего уха), менингитом, тромбозом синусов головного мозга и сепсисом. При гнойном эпитимпаните часто возникает холестетома – опухолевое образование, состоящее из продуктов распада эпидермиса. Холестетомы разрушают височную кость, образуют грануляции и полипы.

Хронический средний отит может стать причиной повреждения проходящего в барабанной полости лицевого нерва. Неврит лицевого нерва сопровождается сглаженностью носогубной складки, опущением угла рта и лагофтальмом (глаз на стороне поражения не закрывается). При хроническом среднем отите (гнойном эпитимпаните), как и при остром отите, может развиться лабиринтит, менингит или менингоэнцефалит, абсцесс мозга, синус тромбоз и эпидуральный абсцесс.

Диагностика среднего отита

Диагноз острого среднего отита основывается на данных анамнеза, результатах отоскопии и характерных симптомах (общая интоксикация, боль в ухе, гноетечение). Для определения чувствительности микрофлоры выполняют бакпосев отделяемого из уха.

Диагноз острого среднего отита основывается на данных анамнеза, результатах отоскопии и характерных симптомах (общая интоксикация, боль в ухе, гноетечение). Для определения чувствительности микрофлоры выполняют бакпосев отделяемого из уха.

При хроническом среднем отите для оценки состояния костных структур в дополнение к перечисленным исследованиям проводится рентгенография височной кости. На отоскопии при хроническом отите выявляется помутнение и резкое втяжение барабанной перепонки. Рукоятка молоточка кажется укороченной. Локализация перфоративного отверстия определяется формой отита.

Лечение среднего отита

- Терапия острого среднего отита

Пациентам с острым средним отитом рекомендуют постельный режим, проводят антибактериальную терапию, при гипертермии назначают жаропонижающие. Местно применяют физиотерапию (УВЧ, соллюкс) и согревающие компрессы. Для уменьшения болевого синдрома в ухо закапывают теплый 96% спирт (только до момента появления гноя). Если барабанная полость не дренируется самостоятельно в течение первых трех суток, показано рассечение барабанной перепонки. В случае, когда после рубцевания барабанной перепонки сохраняется снижение слуха, назначают продувание, УВЧ и пневматический массаж.

- Терапия хронического среднего отита

Первостепенная задача – обеспечить достаточное дренирование барабанной полости. Для этого из полости среднего уха удаляют полипы и грануляции. Полость промывают, в нее вводят протеолитические ферменты. Пациенту назначают сульфаниламиды и антибиотики, проводят коррекцию иммунитета, санируют очаги инфекции в области ЛОР-органов. При подозрении на аллергический отит используют антигистаминные средства. Место применяют электрофорез, микроволновую терапию.

При отсутствии эффекта выполняют антродренаж (формируют отверстие в области сосцевидного отростка височной кости и с последующим дренированием). При холестеатомах, распространении процесса на кость и внутренние структуры показано хирургическое удаление очага воспаления. Если есть возможность, звукопроводящие структуры сохраняют, если нет – выполняют тимпанопластику. При сохранном барабанном кольце возможно восстановление барабанной перепонки (мирингопластика).

Профилактика среднего отита

Профилактические меры включают в себя нормализацию иммунного статуса, предупреждение ОРВИ и других инфекционных болезней ЛОР-органов. Больные с хроническим отитом должны защищать слуховой проход от переохлаждения и попадания воды.

Источник