Бронхиты и пневмонии у детей педиатрия

Пневмония у детей — острый инфекционно-воспалительный процесс различной этиологии. Механизмы развития заболевания связаны с преимущественным поражением респираторных отделов легких.

Респираторными отделами легких являются анатомические структуры, расположенные за терминальными бронхами, — респираторные, альвеолярные ходы и альвеолы. Заболеваемость пневмонией у детей на первом году жизни составляет 15-20 на 1 000 детей, от 1 года до 3 лет — 5-6 на 1000 детей.Предрасполагающими факторами у детей могут быть следующие заболевания: перинатальная патология аспирации, гипотрофия, врожденный порок сердца с недостаточностью кровообращения, иммунодефицитные состояния.

У более старших детей предрасполагающими факторами являются очаги хронической инфекции, пассивное и активное курение, переохлаждение организма.

По этиологии острые пневмонии подразделяют на:

- бактериальные;

- вирусные;

- микоплазменные;

- риккетсиозные;

- грибковые;

- аллергические;

- пневмонии, возникающие при инвазиях гельминтами;

- пневмонии, возникающие при воздействии физических и химических факторов.

Различают семь форм бактериальной пневмонии:

- пневмококковая;

- фриднендеровская;

- синегнойная;

- гемофильная;

- стрептококковая;

- стафилококковая;

- группа пневмоний, вызванных протеем и кишечной палочкой.

Из вирусных пневмоний чаще всего встречаются:

- гриппозная пневмония;

- аденовирусная пневмония;

- парагриппозная пневмония;

- респираторно-сонтициальная пневмония.

В соответствии с причинами и механизмами возникновения различают первичные и вторичные пневмонии. Последние возникают на фоне обострений хронических заболеваний бронхо-легочной системы и других соматических заболеваний ребенка.

Для возникновения пневмонии у ребенка, кроме бактериальных или вирусных агентов, необходим определенный комплекс факторов:

- попадание слизи в легкие из верхних дыхательных путей — аэрогенный путь;

- попадание микроорганизма в бронхи;

- разрушение защитных механизмов дыхательных путей;

- гематогенный, лимфогенный пути распространения инфекции.

При возникновении пневмонии у детей нарушаются вентиляция легких и газообмен, снижается питание миокарда желудочков. По протяженности поражения пневмонии могут быть сегментарными, долевыми, тотальными, одно- и двусторонними. В механизме развития пневмонии большую роль играет гипоксия с гиперкапнией, развивающиеся в результате нарушения как внешнего, легочного, так и тканевого дыхания.

Клинические симптомы пневмонии зависят от вида пневмонии, величины и распространенности процесса. При очаговой пневмонии (бронхопневмонии) процесс идет остро или подостро и развивается на 5-7-й день острого респираторного заболевания в виде его второй волны.

Наверх>>>

Характерными являются следующие симптомы:

- повышение температуры;

- слабость;

- головная боль;

- боль в груди или под лопатками;

- кашель;

- усиление интоксикации.

Над зоной поражения отмечается укорочение перкуторного звука, при аускультации — бронхофония, ослабленное дыхание, иногда крепитация. Рентгенологически определяется усиление легочного рисунка между очагами воспаления и корнями легкого. В анализе крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ.

Сегментарная пневмония

В случае гематогенного пути распространения поражаются один или несколько сегментов легкого. Обычно чаще поражаются правые сегменты. Сегментарная пневмония начинается остро с повышения температуры, обычно выражены симптомы интоксикации, появляются боли в области грудной клетки, иногда — в животе, кашель — редкий. Появляются симптомы дыхательной недостаточности, объективные данные выражены слабо. Вторичная сегментарная пневмония развивается на фоне протекающей респираторной инфекции, при этом симптомы интоксикации выражены слабо. Сегментарная пневмония рентгенологически проявляется в отдельных очагах, которые сливаются, а затем захватывают целый сегмент.

Крупозная пневмония

Воспалительный процесс захватывает долю легкого или его часть и плевру. Встречается редко. Часто вызывается пневмококком. Начало острое. Заболевание начинается с головокружения, ухудшения самочувствия, резкой головной боли. Отмечается температура до 40-41 °С, часто больные жалуются на озноб. Кашель в первые три дня редкий, сухой, затем — с выделением ржавой мокроты. Быстро появляются цианоз, одышка. Часто у детей появляется абдоминальный синдром, проявляющийся болями в области пупка, метеоризмом, рвотой. Различают четыре стадии в течении крупозной пневмонии.

При первой стадии — стадии прилива, — определяется укорочение перкуторного звука с тимпаническим оттенком, ослабленное дыхание, периодически прослушивается крепитация. Во второй стадии развивается гиперемия лица, часто — на стороне поражения, тяжелое состояние. На стороне поражения определяются укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, бронхофония. Хрипы не прослушиваются. Третья стадия развивается на 4-7-й день — усиливается кашель, температура падает, часто критически. Перкуторный звук принимает тимпанический оттенок, появляется крепитация.

В четвертой стадии — стадии разрешения, — снижается температура, появляется частый кашель, появляются обильные разнокалиберные хрипы. Более подробно про хрипы читайте здесь. На рентгенограммах также определяется стадийность процесса: в первой стадии — усиление сосудистого рисунка, ограничение подвижности диафрагмы; во второй стадии появляются плотные тени, соответствующие долям с вовлечением корня и плевры; в третьей и четвертой стадиях инфильтрация исчезает постепенно.

При крупозной пневмонии отмечается резкий нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ. Атипично протекает крупозная пневмония у детей раннего возраста. Обычно нечетко выражены основные симптомы заболевания. Под влиянием антибактериальной терапии укорачиваются стадии воспалительного процесса. В случае нерациональной терапии возникает затяжное течение заболевания.

Наверх>>>

Интерстициальная пневмония

Интерстициальная пневмония возникает при вирусной, микоплазменной, пневмоцистной, грибковой и стафилококковой инфекциях. Чаще эта пневмония регистрируется у недоношенных и новорожденных детей, а также на фоне дистрофии, иммунодефицитных состояний у детей. Заболевание может сопровождаться выраженной интоксикацией, возможно падение артериального давления, кроме этого, часто отмечаются изменения со стороны центральной нервной системы, а также желудочно-кишечного тракта. Отмечается изнурительный кашель со скудной пенистой мокротой. При интерстициальной пневмонии отмечается вздутие грудной клетки. Перкуторно — тимпанит. Прослушиваются единичные крепитирующие и сухие хрипы на фоне ослабленного дыхания. Рентгенологически выявляются эмфизема, перебронхиальная инфильтрация, ячеистость интерстициально-сосудистого рисунка. Со стороны крови выявляется лейкоцитоз, повышение СОЭ.

Диагностика пневмонии

Диагностика проводится на основании клинико-рентгенлогических данных.

Клиническими симптомами являются:

- температурная реакция;

- признаки дыхательной недостаточности: одышка, цианоз, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры;

- стойкие аускультативные и перкуторные отклонения со стороны легких;

- рентгенологически — очаговые, сегментарные, лобарные инфильтративные тени;

- со стороны крови: лейкоцитоз, нейтрофилез, повышение СОЭ;

- эффект от проводимой этиологической терапии.

Течение пневмоний у детей зависит от этиологии, возраста и наличия различных сопутствующих заболеваний. Особенно тяжело протекают пневмонии, вызванные госпитальными штаммами золотистого стафилококка или грамотрицательными бактериями. Течение пневмоний в этих случаях характеризуется ранним абсцедированием, быстрым прорывом воспалительного очага в плевру и возникновением пиопневмоторакса с бурным течением заболевания.

В периоде новорожденности пневмония имеет серьезный прогноз. Различают приобретенные и внутриутробные пневмонии новорожденных. Внутриутробные пневмонии возникают в результате инфицирования плода во время беременности или аспирации инфицированными околоплодными водами, при этом аспирация может быть как внутриутробной, так и интранатальной. У новорожденных пневмонии часто сопровождаются ателектазами, а также деструкцией легочной ткани.

Важную роль в развитии пневмонии могут играть предрасположенность к аллергическому воздействию внешних факторов и возникновение катарального воспаления слизистых оболочек. При данных пневмониях характерным является присоединение астматического синдрома. Течение пневмонии в этих случаях принимает рецидивирующий характер. У детей, страдающих рахитом, пневмония развивается чаще и имеет затяжное течение. У детей с гипотрофией возникает чаще в связи со значительным снижением иммунитета, отмечается слабая выраженность симптомов пневмонии.

Наверх>>>

Лечение пневмонии у детей

В случае среднетяжелых и тяжелых форм дети подлежат стационарному лечению. Дети первого года жизни — при любых формах.

Лечение пневмоний проводится комплексно и состоит в:

- применении этиотропных средств;

- оксигенотерапии при развитии дыхательной недостаточности;

- назначении средств, улучшающих бронхиальную проводимость;

- применении средств и методов, обеспечивающих транспорт кислорода крови;

- назначении препаратов, улучшающих процессы тканевого дыхания;

- использовании средств, улучшающих обменные процессы в организме.

Питание ребенка должно соответствовать возрасту и потребностям детского организма. Однако в период интоксикации пища должна быть механически и химически щадящей. В связи с кашлем из рациона исключаются продукты, содержащие частицы, которые могут аспирироваться. Назначается дополнительно жидкость в виде питья. Для этого используются отвары шиповника, черной смородины, соки.

Сразу после поступления в стационар производятся забор мокроты, смывы для бактериологического обследования, затем назначается этиотропное лечение, которое проводят под контролем клинической эффективности, в последующем — с учетом полученных результатов чувствительности мокроты к антибиотикам. В случае внебольничной пневмонии назначаются макролиды нового поколения. В случае внутрибольничных пневмоний назначают цефалоспорины второго, третьего поколений и антибиотики группы резерва.

При пневмониях у детей, возникших в результате внутриутробной инфекции, назначают новое поколение макролидов — спиромицин, рокситромицин, азитромицин. В случае пневмонии у детей с иммунодефицитами назначаются цефалоспорины третьего, четвертого поколений. При смешанной инфекции, взаимодействии возбудителя гриппа и стафилококка наряду с введением антибиотиков широкого спектра действия вводится противогриппозный у-глобулин по 3-6 мл.

Антибиотики применяют комплексно по следующей схеме:

- цефалоспорины;

- цефалоспорины плюс аминогликозиды.

Назначаются муколитическая терапия, бронхолитические средства, физиотерапия, иммунокорригирующее лечение. При скоплении секрета в дыхательных путях необходимо удалять содержимое носоглотки, гортани, крупных бронхов. При выраженных симптомах дыхательной недостаточности применяется оксигенотерапия.

При признаках сердечной недостаточности назначают сердечные гликозиды — строфантин, а также сульфакамфокаин. Применяются и средства иммунотерапии. При лечении пневмонии проводят симптоматическую и посиндромную терапии. В периоде выздоровления большое значение имеют дыхательная гимнастика, физиотерапевтические методы лечения. Для улучшения дренажной функции бронхов применяются средства, способствующие повышению секреции мокроты или ее разжижению.

Отхаркивающие средства:

- Натрия бензоат

- Аммония хлорид

- Калия йодид

- Бромгексин

- Терпингидрат

- Термопсис

- N-ацетилцистин

- Мукалтин

- Пертусин

- Корень алтея

- Лакричный корень

- Эликсир грудной

- Плод аниса

- Листья мать-и-мачехи

Применяются средства, уменьшающие спазм бронхов. К ним относится эуфиллин.

Прогноз

Прогноз при своевременном применении антибактериальной терапии благоприятный. Выписанные из стационара в период клинического выздоровления берутся на диспансерный учет. После выписки из стационара 2-4 недели ребенок не должен посещать детские учреждения. Дети до шести месяцев первый месяц осматриваются раз в неделю, затем — два раза в месяц; с шести до двенадцати месяцев — раз в десять дней в течение первого месяца, затем — раз в месяц. После одного года до трех лет — раз в первый месяц, затем — раз в три месяца.

Дети осматриваются отоларингологом и пульмонологом после трехлетнего возраста — через месяц после выписки из стационара, затем — раз в квартал. Оптимальной является реабилитация в отделениях больниц или в санаториях. Режим назначается с максимальным использованием свежего воздуха. Назначаются ежедневно дыхательная гимнастика, ЛФК с постепенным повышением физических нагрузок. Питание должно быть рациональным для соответствующего возраста. Медикаментозная реабилитация осуществляется по индивидуальным показаниям. Стимулирующая терапия проводится повторными 2-3-недельными курсами: нуклеанат натрия, метилурацил, дибазол, женьшень, алоэ, настой элеутерококка, витамины B этих целях используется и фитотерапия. Она применяется для санации бронхов и успокаивающего влияния на центральную нервную систему: корень алтея, лист мяты перечной, трава шалфея, корень девясила, мать-и-мачеха, липовый цвет, сосновые почки, чабрец и др. У детей, склонных к аллергическим реакциям, применяется с большой осторожностью. Широко используется физиотерапия. Применяются горчичники, щелочные и фитоингаляции, компрессы, озокеритовые аппликации на грудную клетку. Широко применяется массаж грудной клетки. После пневмонии рекомендуется санаторное лечение в местных санаториях, а также на курортах Гагра, Нальчик, Геленджик, Новый Афон, Южного берега Крыма.

Противопоказаниями к санаторному лечению являются:

- активность воспалительного процесса в бронхо-легочной системе;

- признаки астматического состояния;

- наличие «легочного сердца».

К первичной профилактике относятся здоровый образ жизни родителей, исключающий воздействие вредностей на плод во время беременности, рациональное вскармливание детей, закаливающие процедуры.

Вторичная профилактика включает:

- профилактику и лечение ОВИ;

- раннюю госпитализацию больных пневмонией детей с отягощенным преморбидным фоном;

- своевременное лечение гипотрофии, рахита, иммунодефицитных состояний;

- санацию хронических очагов инфекции.

Наверх>>>

Источник>>>

Источник

Тема лекции: Бронхиты у детей Кафедра факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета Доцент, к. м. н. Кирьянова З. П.

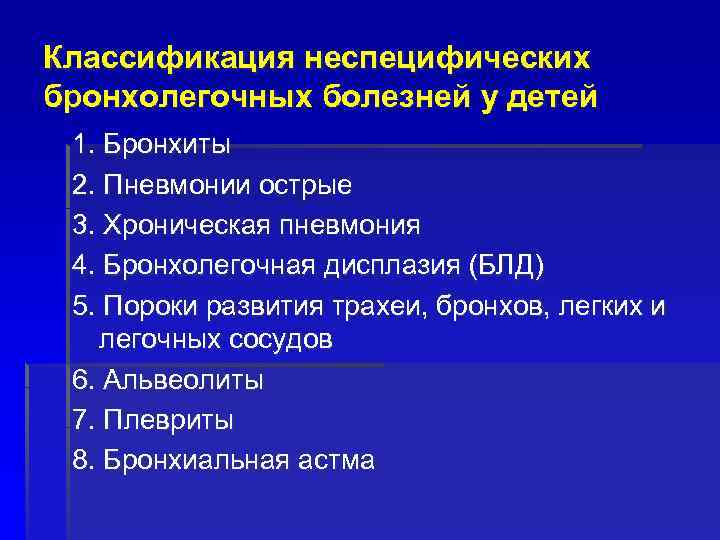

Классификация неспецифических бронхолегочных болезней у детей 1. Бронхиты 2. Пневмонии острые 3. Хроническая пневмония 4. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) 5. Пороки развития трахеи, бронхов, легких и легочных сосудов 6. Альвеолиты 7. Плевриты 8. Бронхиальная астма

Бронхит – воспалительное заболевание бронхов без очаговых и инфильтративных поражений легочной ткани.

Этиология бронхитов § Чаще: вирусная инфекция § Реже: бактериальная флора, микоплазма, хламидии § Активация эндогенной (собственной) микрофлоры

Распространенность и заболеваемость острых бронхитов у детей § 100 -200 заболеваний на 1000 детей в год § Дети до 1 года – 75: 1000 детей § Дети до 3 х лет – 200: 1000 детей

Предрасполагающие факторы: § Физические факторы: — сухой и холодный воздух радиационные воздействия § Химические факторы: — ирританты находящиеся в атмосферном воздухе (аммиак, сероводород, сигаретный дым, диоксид серы и пары хлора, окислы азота, воздействие пыли (бытовое и промышленное загрязнение воздуха) § Нарушение механизмов мукоцилиарного клиренса – приобретенные и врожденные § Патология клеточного и гуморального иммунитета – первичные и вторичные иммунодефициты § Наличие хронических очагов инфекции в носоглотке – тонзиллиты, синуситы, аденоидные вегетации § Аспирационный синдром

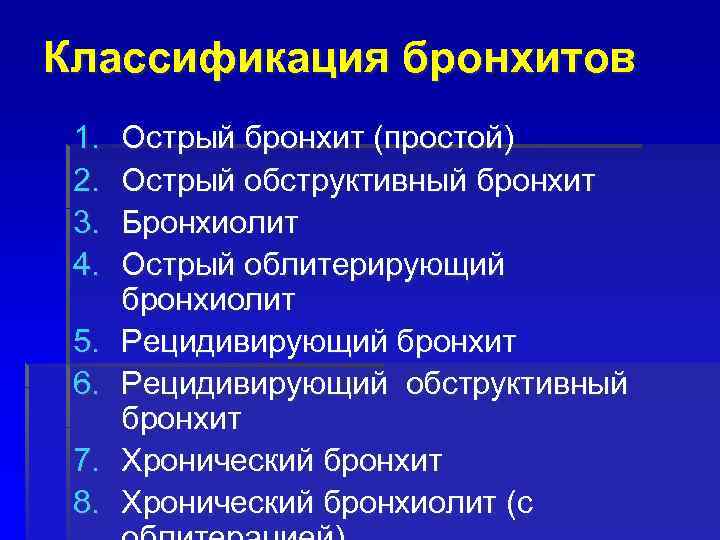

Классификация бронхитов 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Острый бронхит (простой) Острый обструктивный бронхит Бронхиолит Острый облитерирующий бронхиолит Рецидивирующий бронхит Рецидивирующий обструктивный бронхит Хронический бронхиолит (с

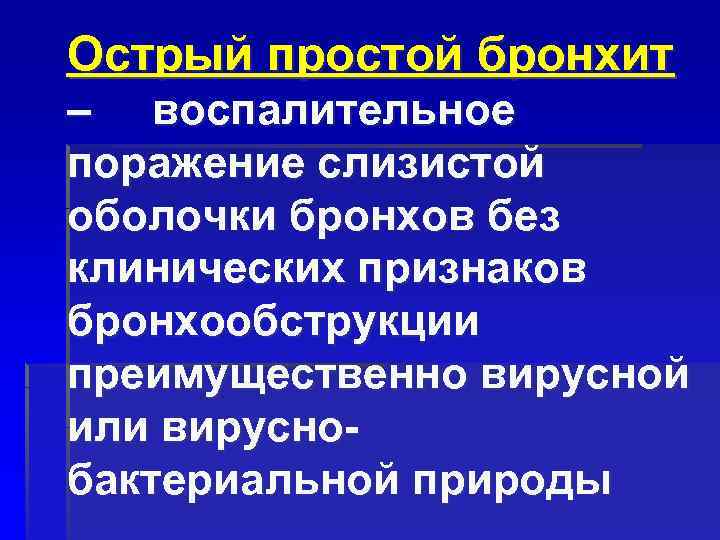

Острый простой бронхит – воспалительное поражение слизистой оболочки бронхов без клинических признаков бронхообструкции преимущественно вирусной или вируснобактериальной природы

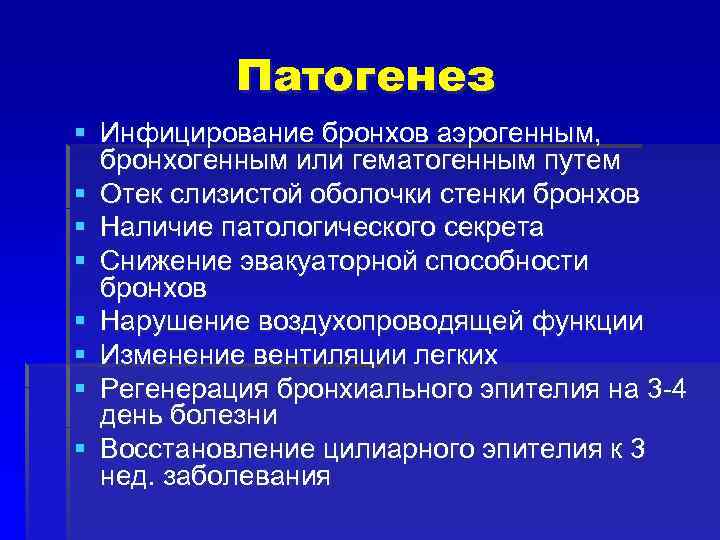

Патогенез § Инфицирование бронхов аэрогенным, бронхогенным или гематогенным путем § Отек слизистой оболочки стенки бронхов § Наличие патологического секрета § Снижение эвакуаторной способности бронхов § Нарушение воздухопроводящей функции § Изменение вентиляции легких § Регенерация бронхиального эпителия на 3 -4 день болезни § Восстановление цилиарного эпителия к 3 нед. заболевания

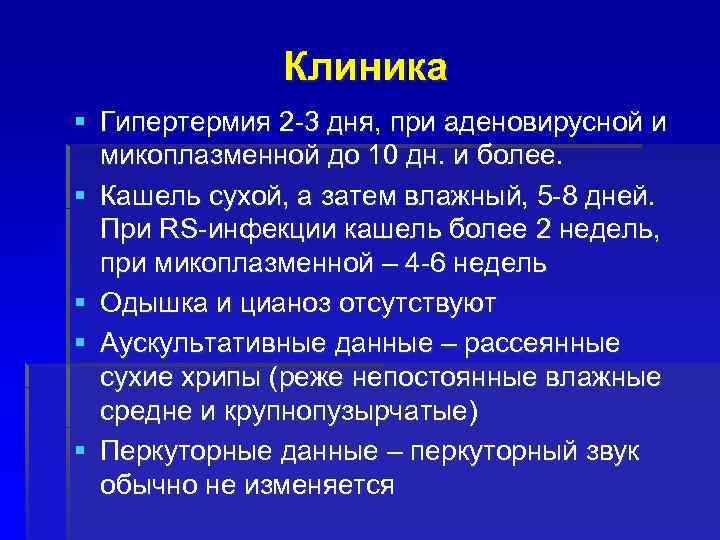

Клиника § Гипертермия 2 -3 дня, при аденовирусной и микоплазменной до 10 дн. и более. § Кашель сухой, а затем влажный, 5 -8 дней. При RS-инфекции кашель более 2 недель, при микоплазменной – 4 -6 недель § Одышка и цианоз отсутствуют § Аускультативные данные – рассеянные сухие хрипы (реже непостоянные влажные средне и крупнопузырчатые) § Перкуторные данные – перкуторный звук обычно не изменяется

Компоненты кашлевого рефлекса рецепторы кашлевой центр афферентные пути нос глотка гортань трахея бронхи плевра (слуховой проход, желудок) перикард диафрагма n. trigeminus n. glossopharingeus n. vagus n. phrenicus эффекторы эфферентные пути Продолговатый мозг и варолиев мост n. vagus n. phrenicus спинномозговые моторные нервы гортань трахея бронхи диафрагма межреберные абдоминальные и поясничные мышцы

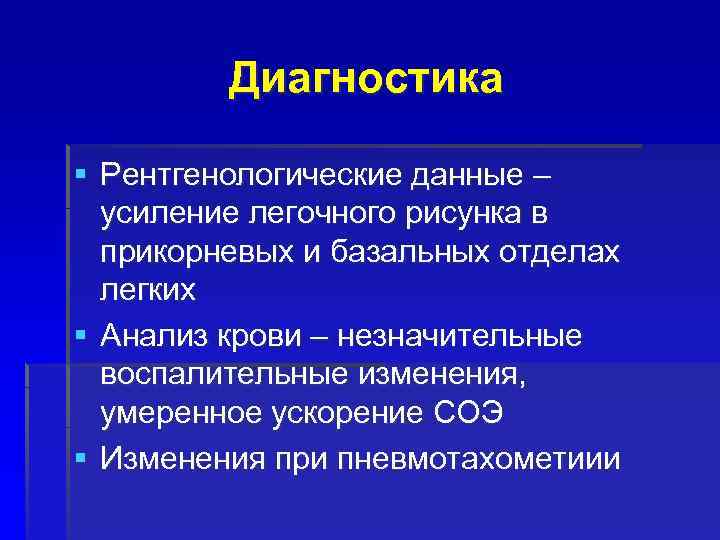

Диагностика § Рентгенологические данные – усиление легочного рисунка в прикорневых и базальных отделах легких § Анализ крови – незначительные воспалительные изменения, умеренное ускорение СОЭ § Изменения при пневмотахометиии

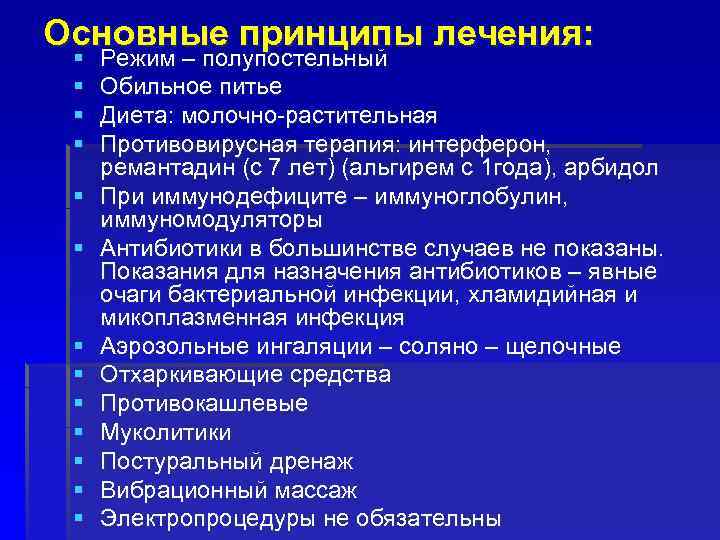

Основные принципы лечения: § § § § Режим – полупостельный Обильное питье Диета: молочно-растительная Противовирусная терапия: интерферон, ремантадин (с 7 лет) (альгирем с 1 года), арбидол При иммунодефиците – иммуноглобулин, иммуномодуляторы Антибиотики в большинстве случаев не показаны. Показания для назначения антибиотиков – явные очаги бактериальной инфекции, хламидийная и микоплазменная инфекция Аэрозольные ингаляции – соляно – щелочные Отхаркивающие средства Противокашлевые Муколитики Постуральный дренаж Вибрационный массаж Электропроцедуры не обязательны

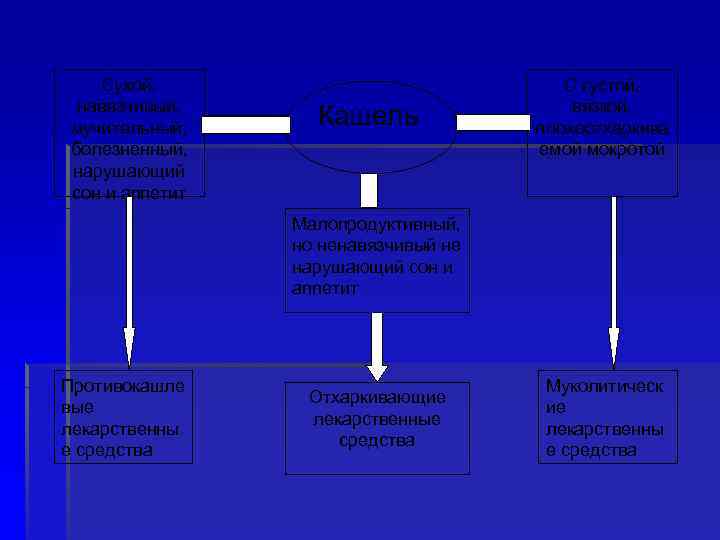

Сухой, навязчивый, мучительный, болезненный, нарушающий сон и аппетит Кашель С густой, вязкой, плохоотхаркива емой мокротой Малопродуктивный, но ненавязчивый не нарушающий сон и аппетит Противокашле вые лекарственны е средства Отхаркивающие лекарственные средства Муколитическ ие лекарственны е средства

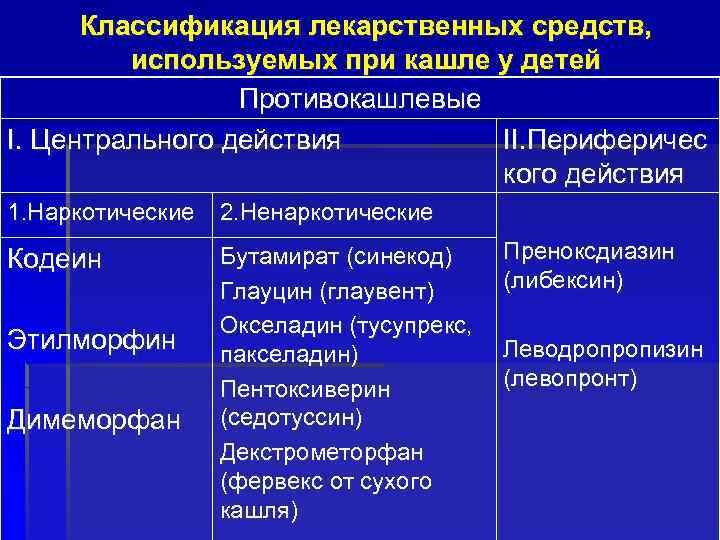

Классификация лекарственных средств, используемых при кашле у детей Противокашлевые I. Центрального действия II. Периферичес кого действия 1. Наркотические 2. Ненаркотические Кодеин Бутамират (синекод) Глауцин (глаувент) Окселадин (тусупрекс, пакселадин) Пентоксиверин (седотуссин) Декстрометорфан (фервекс от сухого кашля) Этилморфин Димеморфан Преноксдиазин (либексин) Леводропропизин (левопронт)

Классификация лекарственных средств, используемых при кашле у детей Муколитическ ие Амброксол Бромгексин Ацетилцистеин Карбоцистеин Месна Протеолитически е ферменты Отхаркивающие Рефлективного действия Резорбтивного действия Гвайфенезин Мукалтин Термопсис Алтей Солодка Подорожник Чабрец и др Натрий йодид Калий йодид Натрий гидрокарбонат Терпингидрат Комбиниров анные Солутан Аскорил Стоптуссин Туссин плюс Бронхолитин И др.

Обструктивный бронхит – острый бронхит в клинике которого преобладают явления бронхиальной обструкции в следствие отека бронхов, гиперсекреции слизи и бронхоспазма

Этиология обструктивного бронхита: § Респираторно – синцитиальный вирус (50%) § Вирус парагриппа § Микоплазма § Хламидии § Вирус гриппа § Аденовирус

Клинические критерии диагностики обструктивного бронхита § Удлиненный свистящий выдох, нередко слышный дистанционно § При осмотре вздутая грудная клетка § Участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры § Кашель сухой, приступообразный § Перкуторно: коробочный оттенок легочного звука § Аускультативно: обилие сухих, свистящих и средне- и крупнопузырчатых влажных хрипов

Параклинические критерии обструктивного бронхита § Рентгенологически: горизонтальное расположение ребер на диафрагме, удлинение легочных полей, усиление корней легких, низкое стояние уплощенных куполов диафрагмы, повышение прозрачности легочных полей § ОАК: лейкопения, лимфоцитоз

Лечение § Кислородотерапия § Муколитики с последующим вибрационным массажем в дренажных положениях § При бронхоспазме – эуфиллин 4 -6 мг/кг/раз.

Бронхиолит – воспалительное паражение терминальных отделов бронхиального дерева при ОРВИ преимущественно у детей раннего возраста, сопровождающееся выраженной и часто резистентной к терапии дыхательной недостаточностью

Клинические критерии бронхиолита: § Высокая вероятность RS – инфекции (90 – 95%), реже аденовирусная инфекция § Состояние ребенка тяжелое с развитием ДН § Экспираторная одышка § Общий цианоз кожных покровов § Аускультатаивно: масса рассеяных мелкопузырчатых хрипов § Перкуторный звук – коробочный § Дыхательная недостаточность явно превалирует над проявлениями инфекционного токсикоза § Тахикардия, ослабление сердечных тонов § Дыхательная недостаточность I – III степени

Критерии диагностики бронхиолита по Ogerro et al Симптом Одышка более 40 в мин Свистящий шум на выдохе Втяжение межреберий Диффузные мелкопузырчатые хрипы Сухой кашель Повышение температуры тела Повышение прозрачности легочного рисунка на рентгенограмме Для диагноза бронхиолит ≥ Баллы 1 2 1 1 2 6

Параклинические критерии бронхиолита § ОАК: лимфоцитоз, лейкопения § Рентгенологически: усиление сосудистого рисунка по типу «перибронхиальных уплотнений» , повышенная прозрачность легких, ателектазы

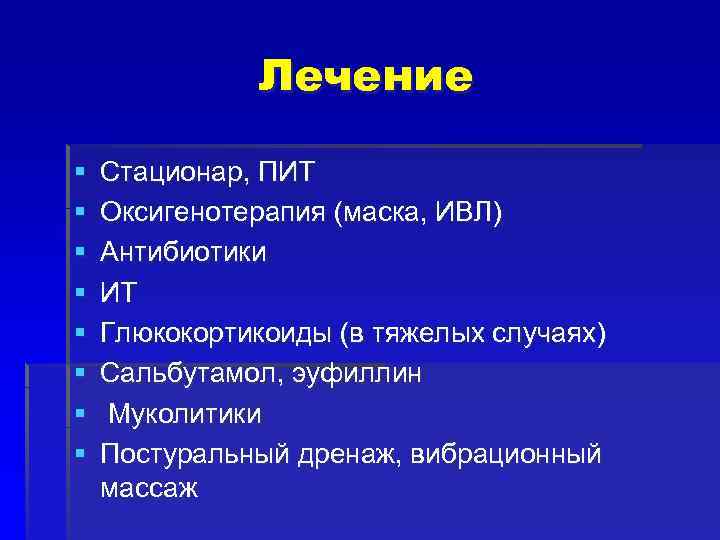

Лечение § § § § Стационар, ПИТ Оксигенотерапия (маска, ИВЛ) Антибиотики ИТ Глюкокортикоиды (в тяжелых случаях) Сальбутамол, эуфиллин Муколитики Постуральный дренаж, вибрационный массаж

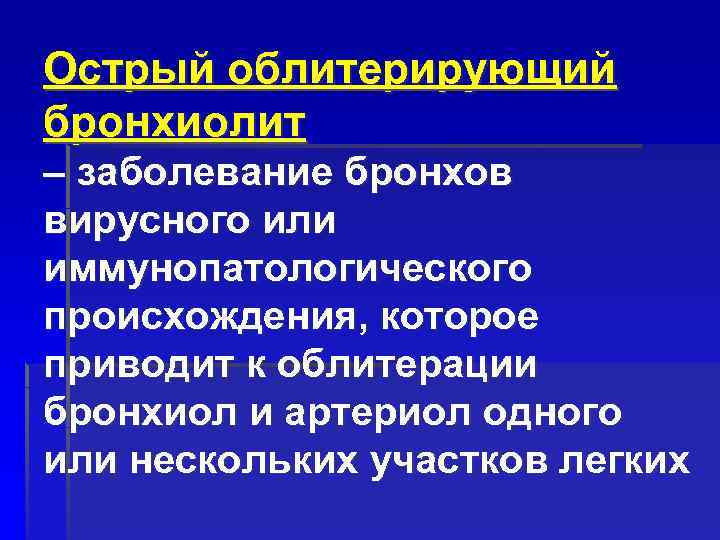

Острый облитерирующий бронхиолит – заболевание бронхов вирусного или иммунопатологического происхождения, которое приводит к облитерации бронхиол и артериол одного или нескольких участков легких

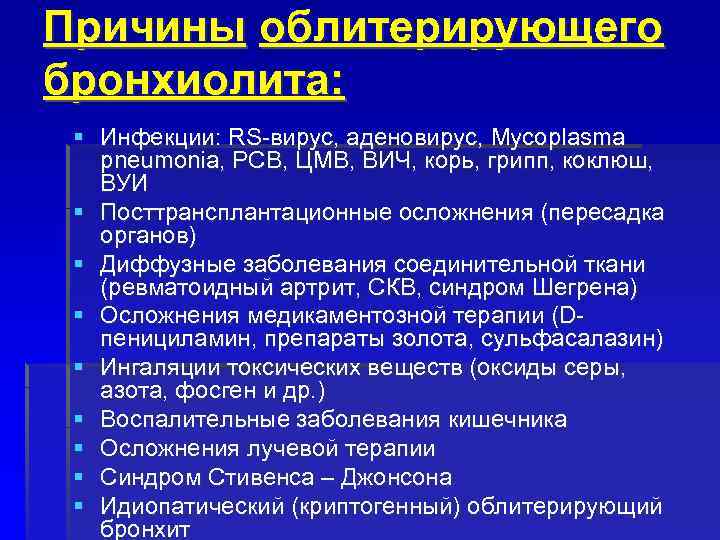

Причины облитерирующего бронхиолита: § Инфекции: RS-вирус, аденовирус, Mycoplasma pneumonia, РСВ, ЦМВ, ВИЧ, корь, грипп, коклюш, ВУИ § Посттрансплантационные осложнения (пересадка органов) § Диффузные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, СКВ, синдром Шегрена) § Осложнения медикаментозной терапии (Dпенициламин, препараты золота, сульфасалазин) § Ингаляции токсических веществ (оксиды серы, азота, фосген и др. ) § Воспалительные заболевания кишечника § Осложнения лучевой терапии § Синдром Стивенса – Джонсона § Идиопатический (криптогенный) облитерирующий бронхит

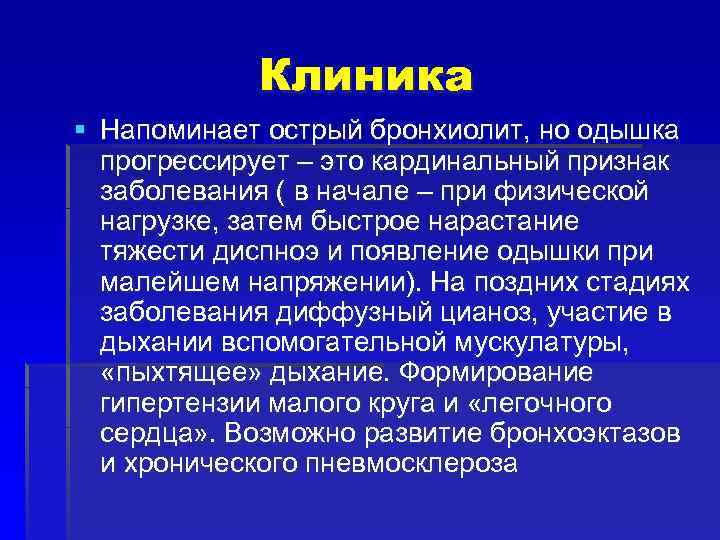

Клиника § Напоминает острый бронхиолит, но одышка прогрессирует – это кардинальный признак заболевания ( в начале – при физической нагрузке, затем быстрое нарастание тяжести диспноэ и появление одышки при малейшем напряжении). На поздних стадиях заболевания диффузный цианоз, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, «пыхтящее» дыхание. Формирование гипертензии малого круга и «легочного сердца» . Возможно развитие бронхоэктазов и хронического пневмосклероза

Диагностика § Данные анамнеза, клиники, физикального исследования. § Рентгенологическая картина грудной клетки (признаки гипервоздушности, сетчатость легочного рисунка), результаты других исследований (ОАК, газовый состав крови), компьютерная томография, гистологическое исследование. § Прогноз неблагоприятный, летальность 50 60%

Лечение § § § ПИТ Неотложные мероприятия Антибиотики Кортикостероиды Гепаринотерапия Постуральный дренаж, массаж

Рецидивирующий бронхит – без явлений обструкции, эпизоды которого повторяются 2 -3 раза и более в течение 1 -2 лет. Клинические проявления в течение 2 недель и более

Этиология § § ОРВИ (грипп В, парагрипп и др. ) Пневмококк Микоплазма Бактериально – вирусные ассоциации На формирование РБ оказывают влияние эндогенные и экзогенные факторы

Эндогенные факторы § § Семейная предрасположенность Аномалии конституции Иммунодефицитные состояния Неблагоприятный пре- и постнатальный фон (гестоз, гипоксия и др. )

Экзогенные факторы § Социально – гигиенические (пассивное курение, атмосферные загрязнения) § Климато – географические § Аспирация инородных тел

Клиника § В период обострения РБ развивается диффузный катаральный эндобронхит, гиперсекреция со слизистым или гнойно-слизистым секретом, возможна механическая обструкция бронхов секретом с развитием рефлекторного бронхоспазма. В стадии ремиссии слизистая оболочка бронхов не поражена