Диф диагноз хсн и пневмония

Источник

Основывается на жалобах пациента, данных анамнеза и физикальных методов исследования.

В общем анализе крови выявляется лейкоцитоз, биохимия крови может определить повышение печеночных ферментов, креатинина, мочевины, изменения электролитного состава. Микроскопическое исследование мокроты и серология крови позволяют верифицировать возбудителя пневмонии.

Инструментальные методы: рентгенологическое исследование легких в двух проекциях. Оценивают наличие инфильтрации, плевральный выпот, полости деструкции, характер затемнения: очаговое, сливное, сегментарное, долевое или тотальное.

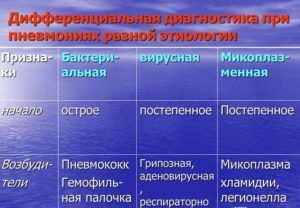

этиология патогенез диагностика пневмония

Основными нозологиями, требующие проведения дифференциальной диагностики с пневмонией, являются следующие:

- · Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

- · Межреберная невралгия

- · Туберкулез легких

- · Рак легкого, метастазы в легкие

- · Застойная сердечная недостаточность

- · Острые заболевания органов брюшной полости

- · Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

- · Острый инфаркт миокарда

- · Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

- · Острые респираторные вирусные инфекции

Отсутствие при пневмонии сезонности (что более характерно для ОРВИ), наличие лихорадки, превосходящей таковую при ОРВИ, результаты физикального исследования, полученные при внимательном проведении перкуссии и аускультации — укорочение перкуторного звука, фокусы крепитации и/или влажные мелкопузырчатые хрипы.

· Межреберная невралгия

Ошибочный диагноз «межреберная невралгия» относится к числу наиболее частых причин гиподиагностики пневмонии. Для правильной диагностики пневмонии важно учитывать особенности болевого синдрома: если при пневмонии боль, как правило, связана с дыханием и кашлем, то при межреберной невралгии она усиливается при поворотах туловища, движениях руками. При пальпации грудной клетки выявляются зоны кожной гипералгезии.

· Туберкулез легких

Для верификации диагноза туберкулеза необходимо, прежде всего, использовать общеизвестные методы диагностики, такие как, анамнестические данные (наличие в анамнезе у пациента туберкулеза любой локализации, сведения о перенесенных заболеваниях, как экссудативный плеврит, длительный субфебрилитет неясного генеза, необъяснимое недомогание, обильное потоотделение ночью, похудание, длительный кашель с кровохарканьем). Диагностическую ценность имеют такие физикальные данные, как локализация патологических перкуторных звуков и аускультативных данных в верхних отделах легких.

Ведущая роль в диагностике туберкулеза принадлежит рентгенологическим методам исследования, в т.ч. КТ, МРТ, микробиологическим исследованиям.

· Рак легкого, метастазы в легкие

Большое значение в диагностике рака легкого имеют анамнестические данные (курение, работа с канцерогенными веществами, такими как, тяжелые металлы, химические красители, радиоактивные вещества и др.). В клинической картине рака легкого отмечается упорный кашель, изменение тембра голоса, появление крови в мокроте, похудание, отсутствие аппетита, слабость, боль в грудной клетке. Окончательная верификация диагноза возможна на основании исследовании мокроты на атипические клетки, плеврального экссудата, проведении томографии и/или КТ легких, диагностической бронхоскопии с биопсией слизистой оболочки бронхов.

· Застойная сердечная недостаточность

У больных с левожелудочковой недостаточностью, которая является осложнением ИБС, артериальной гипертонии, порока сердца, кардиомиопатии, приступы удушья, как правило, возникают в ночное время. Больные просыпаются от мучительного надсадного кашля и ощущения удушья. При этом выслушиваются двусторонние влажные хрипы, преимущественно над нижними отделами легких. Дифференцировать происхождение хрипов позволяет простая методика: больному предлагают лечь на бок и через 2-3 минуты повторяют аускультацию. Если при этом количество хрипов уменьшается над вышележащими отделами легких и, напротив, возрастает над нижележащими, то с большей степенью вероятности указанные хрипы обусловлены застойной сердечной недостаточностью. При острой легочной патологии, отмечаются ЭКГ — признаки: P-pulmonale (перегрузка правого предсердия); блокада правой ножки пучка Гисса; высокие зубцы R в правых грудных отведениях. Острые заболевания органов брюшной полости. При локализации пневмонии в нижних отделах легких болевой синдром нередко распространяется на верхние отделы живота. Выраженность боли в животе, иногда сочетающаяся с другими желудочно-кишечными расстройствами (тошнота, рвота, диспепсия), часто служат причиной ошибочной диагностики у больных с пневмонией, острых заболеваний органов брюшной полости (холецистит, перфоративная язва, острый панкреатит, нарушение моторики кишечника). В таких случаях диагностике пневмонии помогает отсутствие у больных напряжения брюшных мышц и симптомов раздражения брюшины.

· Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

Симптомы угнетения ЦНС — сонливость, заторможенность, спутанность сознания, вплоть до сопора, развившиеся при тяжелой пневмонии, могут послужить причиной ошибочной диагностики ОНМК и госпитализации больных в неврологическое отделение. Вместе с тем, при осмотре таких больных, как правило, отсутствуют характерные для ОНМК симптомы — парезы, параличи, патологические рефлексы, не нарушена реакция зрачков.

· Острый инфаркт миокарда

При левосторонней локализации пневмонии, особенно у больных с вовлечением в воспалительный процесс плевры, возможно развитие выраженного болевого синдрома, что может приводить к ошибочному диагнозу «Острый инфаркт миокарда». Для дифференциации плевральной боли важно оценить ее связь с дыханием: плевральная боль усиливается на вдохе. Для уменьшения боли пациенты часто принимают вынужденное положение на боку, на стороне поражения, что уменьшает глубину дыхания. Кроме того, коронарный генез боли, как правило, подтверждается характерными изменениями на электрокардиограмме.

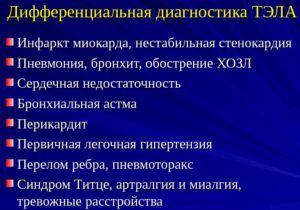

· Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

Острое начало заболевания, наблюдающееся в частности, при пневмококковой пневмонии, характерно и для тромбоэмболии в системе легочной артерии (ТЭЛА): одышка, удушье, цианоз, плевральная боль, тахикардия и артериальная гипотензия вплоть до коллапса. Однако наряду с выраженной одышкой и цианозом при ТЭЛА наблюдаются набухание и пульсация шейных вен, границы сердца смещаются кнаружи от правого края грудины, нередко появляется пульсация в подложечной области, акцент и раздвоение II тона над лёгочной артерией, ритм галопа. Появляются симптомы правожелудочковой недостаточности — увеличивается печень, пальпация её становится болезненной. На ЭКГ — признаки перегрузки: правого предсердия: Р — pulmonale в отведениях II, III, AVF; правого желудочка: признак Мак Джина- Уайта или синдром SI- QIII.

Источник

Различные болезни, поражающие дыхательную систему, обладают большим сходством друг с другом, высокой вероятностью осложнений, и представляют собой опасность для здоровья. Дифференциальная диагностика пневмонии позволяет установить причину, спровоцировавшую воспалительный процесс, что дает возможность сделать лечение максимально грамотным и продуктивным.

Принципы дифференциальной диагностики

Дифференциальный диагноз пневмонии устанавливается на основании исследовательского метода, который предполагает пошаговое исключение болезней, обладающих сходной симптоматикой. В процессе исследования доктор должен собрать максимально возможное количество достоверной информации, касающейся образа жизни, реакций и индивидуальных особенностей организма пациента.

Дифференциальная диагностика пневмонии осуществляется согласно следующему алгоритму:

- Вначале выявляются симптомы, на основании которых подбираются наиболее вероятные диагнозы.

- После сбора диагнозов составляют детальную характеристику заболевания и определяют ведущий вариант.

- Третий этап предполагает сопоставление наиболее подходящих диагнозов. Чтобы исключить вероятный вариант, диагност должен произвести обдуманный анализ всех поступивших сведений.

Дифференциальную диагностику нужно проводить в случаях, когда пациент страдает от каких-либо заболеваний легких, или у него наблюдаются признаки различных сопутствующих недугов дыхательных путей и прочих органов, способные исказить симптомы и значительно усложнить процесс установления диагноза.

Особенности течения заболевания

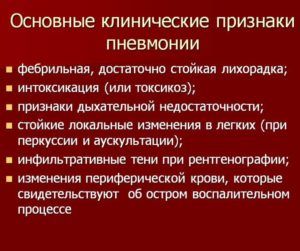

Пневмония является острым очагово-инфильтративным заболеванием, поражающим легочную ткань и охватывающим как отдельные участки, так и различные сегменты, включая весь орган целиком. Чаще всего провоцируют возникновение недуга гемофильные палочки, пневмококки и внутриклеточные бактерии (такие как легионеллы, микоплазмы и хламидии). Пневмония диагностируется согласно инструментально-лабораторным критериям, к которым относятся такие признаки:

- наличие бронхиального дыхания и плевральных шумов;

- мелкопузырчатые хрипы;

- притупленные перкуторные звуки на определенных участках;

- усиление дрожания голосовых связок;

- болевой синдром, локализованный в области грудной клетки;

- наличие влажного или сухого кашля;

- интоксикация;

- лихорадочное состояние, сопровождающееся высокой температурой тела.

Пневмония подтверждается благодаря ряду дополнительных исследований, выявляющих наличие мокроты в анализах, затемнения в легочной ткани, ускорение СОЭ и прочие негативные изменения.

Дифференциация пневмонии и рака легкого

Дифференциальная диагностика воспаления лёгких включает в себя ряд анализов, позволяющих выявить раковое поражение средних и мелких бронхов. Клиническая картина объединяет различные признаки, среди которых стоит выделить следующие:

- одышка, сопровождающаяся кровохарканием;

- болевой синдром в области грудной клетки;

- лихорадочное состояние и кашель.

При обструктивном бронхите аналогичным образом наблюдается увеличение мокроты в объеме, а также усиление одышки и учащение приступов кашля. Однако подобная симптоматика имеет место преимущественно на начальных этапах, свидетельствующих о том, что локальный процесс успел распространиться на окружающие ткани. Одними из главных признаков ракового поражения можно назвать:

- Болевой синдром в районе плеча, который говорит о произрастании рака в область шейно-плечевого сплетения.

- Суженый зрачок, подтверждающий тот факт, что в процесс вовлечен симпатический ганглий.

- Если метастазы затрагивают нервные узлы, наблюдаются затруднения с глотанием.

По результатам лабораторных исследований, при пневмонии можно наблюдать сильное повышение уровня лейкоцитов и СОЭ. На рентгеновском снимке заметно увеличение корней легких, а пораженная область имеет однородный вид, при этом края выглядят расплывчатыми. При раке реакция на прием антибиотиков чаще всего отсутствует, уровень лейкоцитов находится в пределах нормы, СОЭ повышен не сильно.

Дифференциация туберкулеза и воспаления легких

Признаки туберкулеза и бактериальной пневмонии обладают весьма сходными проявлениями, поскольку оба диагноза являются бактериальным поражением легочной ткани. Туберкулез может спровоцировать воспалительный процесс в легких в случае, когда к палочке Коха добавляются другие возбудители. Отличить данный недуг от пневмонии можно по следующим признакам:

- Начало болезни обычно сопровождается острыми приступами сухого кашля и повышением температуры тела.

- Туберкулез сопровождается выраженной и перманентно прогрессирующей интоксикацией организма.

- Болевой синдром в области грудной клетки наблюдается редко.

- Одышка возникает в случае сильного поражения внутренних тканей легких.

- Отсутствует реакция организма на лечение антибиотиками.

При туберкулезе изменения дыхательной функции наблюдаются редко. Лабораторные анализы демонстрируют показатели СОЭ и лейкоцитов в пределах нормы. На рентгеновском снимке наблюдаются изменения, затрагивающие верхние доли и обладающие четкими контурами.

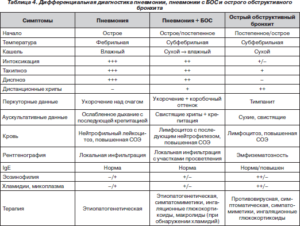

Разница между пневмонией и бронхитом

Запущенные формы бронхита имеют ряд сходных признаков с воспалением легких. Если очаг инфекционного поражения перейдет на альвеолы из бронхов, одна болезнь вполне может перетечь в другую. Врач должен в первую очередь обращать внимание на такие признаки, как: присутствие гнойной слизи в мокроте, кашель, повышение температуры тела.

Запущенные формы бронхита имеют ряд сходных признаков с воспалением легких. Если очаг инфекционного поражения перейдет на альвеолы из бронхов, одна болезнь вполне может перетечь в другую. Врач должен в первую очередь обращать внимание на такие признаки, как: присутствие гнойной слизи в мокроте, кашель, повышение температуры тела.

Бронхопневмония у детей младше двухлетнего возраста проявляется в виде крепитации, мелкопузырчатых хрипов и усиления деформации сосудистого рисунка. Бронхиолит обладает рядом общих признаков с воспалением легких, однако его можно различить по отсутствию инфильтрации, жесткому дыханию и перкуторному звуку, обладающему коробочным оттенком.

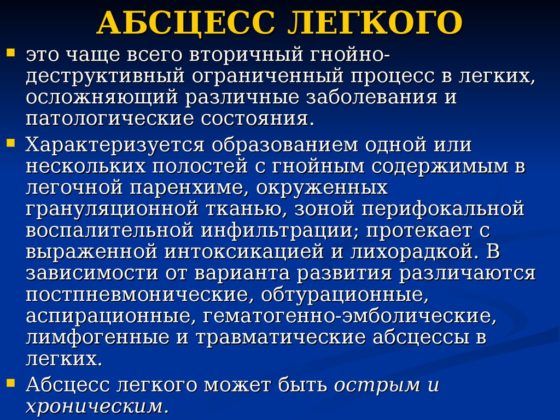

Течение пневмонии и абсцесса легкого

Абсцесс легких нередко возникает после перенесенной пневмонии. Признаки образующегося абсцесса могут не прослеживаться на рентгеновском снимке, что значительно усложняет диагностику. Наиболее частые проявления абсцесса – ослабленная дыхательная функция, температурные скачки и выраженный болевой синдром в области поражения.

Дифференциация пневмонии и ТЭЛА

Тромбоэмболию легочной артерии легко перепутать с пневмонией, однако ТЭЛА сопровождается признаками повреждения легочной ткани, сильной одышкой, тахикардией и цианозом, а также снижением уровня артериального давления на 15–25%. Дифференциальная диагностика пневмонии при наличии тромбоэмболии базируется на детальном изучении результатов анализов и истории предшествующих заболеваний легких и других внутренних органов.

Тромбоэмболию легочной артерии легко перепутать с пневмонией, однако ТЭЛА сопровождается признаками повреждения легочной ткани, сильной одышкой, тахикардией и цианозом, а также снижением уровня артериального давления на 15–25%. Дифференциальная диагностика пневмонии при наличии тромбоэмболии базируется на детальном изучении результатов анализов и истории предшествующих заболеваний легких и других внутренних органов.

ТЭЛА зачастую развивается после хирургических вмешательств, злоупотребления гормональными контрацептивами и другими медикаментозными средствами. Может спровоцировать пневмонию и угнетение тканей легких.

Этиология пневмонии и плеврита

Плеврит может развиваться в качестве самостоятельного заболевания, либо вызываться перенесенным воспалением легких. В результате недуга плевральная жидкость выпотевает в пределы области, которая разграничивает плевральные листы с легкими.

Плеврит может развиваться в качестве самостоятельного заболевания, либо вызываться перенесенным воспалением легких. В результате недуга плевральная жидкость выпотевает в пределы области, которая разграничивает плевральные листы с легкими.

Обнаружить заболевание посредством стандартных методов диагностики проблематично, поскольку явные признаки плеврита чаще всего отсутствуют. Рентгеновский снимок легких показывает очаги, периодически изменяющие собственную дислокацию, чего не наблюдается в случае воспаления легких. При наличии сухого (фибринозного) или экссудативного плеврита пациенты обыкновенно страдают от стремительной потери веса и продолжительного кашля, который сопровождается отхаркиванием крови.

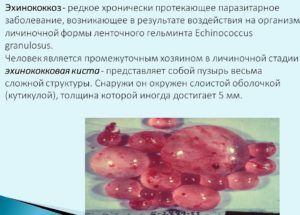

Течение эхинококкоза

Данная патология выражается в виде формирования специфической кисты в легких. На протяжении длительного периода поражение может протекать без явных признаков, но впоследствии пациента начинают беспокоить:

- перманентное чувство слабости;

- тошнота;

- высокая утомляемость.

Эхинококковый пузырь, увеличиваясь в размерах, приводит к сдавливанию соседних тканей, что влечет за собой одышку, болевой синдром, локализованный в области груди, и кашель с отхаркиванием крови.

Киста больших размеров провоцирует внешнюю деформацию, при которой в пораженной части наблюдаются затруднения с дыхательной функцией. Если она прорывает ткани бронхов, больной страдает от сильных приступов кашля, сопровождающихся выделением полупрозрачной мутноватой мокроты.

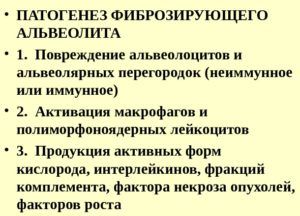

Этиология фиброзирующего альвеолита

Фиброзирующий альвеолит представляет собой патологический процесс, при котором происходит поражение дыхательных пузырьков. Начинается заболевание постепенно, больше всего ему подвержены лица, работающие на вредных производствах, и курящие люди. Основные признаки болезни – наличие одышки и кашля, сопровождающегося небольшим количеством мокроты, вялость, повышенная утомляемость и болевой синдром, локализованный в области груди.

Фиброзирующий альвеолит представляет собой патологический процесс, при котором происходит поражение дыхательных пузырьков. Начинается заболевание постепенно, больше всего ему подвержены лица, работающие на вредных производствах, и курящие люди. Основные признаки болезни – наличие одышки и кашля, сопровождающегося небольшим количеством мокроты, вялость, повышенная утомляемость и болевой синдром, локализованный в области груди.

Фиброзирующий альвеолит сопровождают такие признаки как наличие сухих хрипов, жесткое дыхание и крепитация. Рентгенография позволяет определить положение и габариты мелкоочаговых теней, обыкновенно локализованных в области нижних долей.

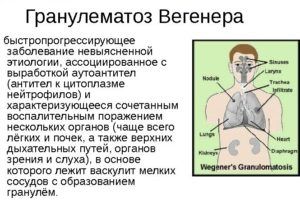

Диагностика гранулематоза Вегенера

Дифференциальная диагностика пневмонии осуществляется при различных системных заболеваниях, обладающих аутоиммунной природой. При данном недуге происходит образование легочной инфильтрации, при которой поражаются верхние отделы респираторного тракта и прочие внутренние органы. Первые признаки выражаются в виде усталости и ослабленности, после чего пациента тревожит болевой синдром, локализованный в суставах и мышцах. Патологический процесс в легких сопровождается:

- одышкой;

- отхаркиванием крови;

- трахеитами;

- фарингитами;

- синуситами;

- хроническим насморком.

Систематическое заболевание легких провоцирует возникновение кожного васкулита, полиневрита, нефрита и стоматита. Благодаря рентгенографии можно выявить наличие узловатых затемнений, плеврального выпота, а также массивной или фокусной инфильтрации. Болезнь сопровождается поражением верхней области респираторного тракта, суставной и мышечной болью, а также усталостью и слабостью.

Дифференциация эозинофильного инфильтрата

Под эозинофильной пневмонией понимают целую группу недугов, основные проявления которых можно обнаружить при помощи рентгенографии. Этиология эозинофильного инфильтрата варьируется в зависимости от причины возникновения (злоупотребление лекарственными препаратами, поражение паразитами и т. д.).

В легких возникают очаги инфильтрации, которые выявляются при помощи флюорографии. В большинстве случаев заболевание, спровоцированное аскаридами, протекает без выраженных симптомов, однако у многих пациентов отмечаются: кашель с мокротой желтого цвета, обильное ночное потоотделение, головная боль, недомогание и другие признаки.

В легких возникают очаги инфильтрации, которые выявляются при помощи флюорографии. В большинстве случаев заболевание, спровоцированное аскаридами, протекает без выраженных симптомов, однако у многих пациентов отмечаются: кашель с мокротой желтого цвета, обильное ночное потоотделение, головная боль, недомогание и другие признаки.

Дифференциальная диагностика пневмонии в подобных случаях осуществляется с инфарктом легких, пневмонией и туберкулезом. В клинической картине наблюдается скрытое начало, после которого происходит постоянное усиление сухого кашля, сопровождающегося небольшим количеством мокроты. Функциональное исследование легких обыкновенно демонстрирует наличие обструктивных изменений.

Уточнение диагноза

Рентгенография для диагностики пневмонии

Первичный диагноз пневмонии устанавливается на основании рентгенограммы. Поскольку некоторые типы пневмонии не демонстрируют рентгенологических изменений на начальных этапах развития, дифференцировать пневмонию необходимо, исходя из результатов комплексных исследований.

Компьютерную томографию легких назначают в случаях, когда по результатам ультразвукового исследования и рентгенографии не удалось получить достаточное количество информации для установления корректного диагноза и оценки рисков осложнений.

Данный аналитический метод позволяет установить наличие начальных инфильтративных отклонений, когда рентгенография еще не способна предоставить необходимые сведения для вынесения наиболее вероятного вердикта. Таким образом, выявить заболевание на любой стадии можно исключительно с помощью дифференциальной диагностики.

Видео по теме: Дифференциальная диагностика очаговых заболеваний легких

Источник