Дифференциальная диагностика гидроторакса и пневмонии

Медицина / Диагностика / Диагностика (статья)

|

11-12-2018, 18:01

|

ГидротораксГидроторакс – рентгенологический синдром, обусловленный скоплением жидкости в плевральной полости (плевральный выпот). Плевральный выпот может быть в виде экссудата и транссудата.

ГидротораксГидроторакс – рентгенологический синдром, обусловленный скоплением жидкости в плевральной полости (плевральный выпот). Плевральный выпот может быть в виде экссудата и транссудата.

Экссудат содержит большое количество белка. Образование экссудата часто вызвано инфекционным воспалительным процессом (в том числе пневмонией, инфекционной деструкцией легких, туберкулезом) и обусловлено патологическими повреждениями плевральных листков и их повышенной проницаемостью (при травме, воспалении, опухолевом поражении и др). Накопление экссудата в плевральной полости может происходить при травмах грудной клетки, патологиях брюшной полости (после абдоминальных операций, при абсцессах брюшной полости, панкреатите и др), ТЭЛА (см статью «Рентгенография: Тромбоэмболия легочной артерии»), злокачественных новообразованиях плевры (см статью «Рентгенография: Рак легкого») и при метастазировании в плевру (см статью «Рентгенография: Метастазы в легких»). Вызвать образование экссудата могут почечная недостаточность (когда развивается уремический плеврит), токсическое влияние лекарственных препаратов, перфорация пищевода, системные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др), асбестоз (при вдыхании асбестсодержащей пыли), повреждение грудного лимфатического протока (при хирургических вмешательствах, травмах), лучевая терапия.

Транссудат – выпот с небольшим содержанием белка, возникающий, как правило, при циррозе печени, патологиях почек (сопровождающихся нефротическим синдромом), застойной сердечной деятельности, ТЭЛА, патологиях перикарда, гипотиреозе, гипоальбуминемии.

Определить характер плеврального выпота (экссудат или транссудат) с помощью рентгенограммы невозможно, поскольку, в независимости от характера содержимого, рентгенологическая картина будет одинаковой.

Рентгенологическая картина при большом накоплении жидкости в плевральной полости характеризуется субтотальным или тотальным затемнением легочного поля, эти изменения также рассмотрены в статье «Рентгенография: Затемнения или Просветления легочного поля» (рисунок 1, 2). Обусловленное содержимым в плевральной полости затемнение располагается в области реберно-диафрагмального синуса и нижних отделах легочного поля; в случае увеличения количества содержимого площадь затемнения увеличивается, распространяясь снизу-вверх (если содержимое рассасывается, площадь затемнения уменьшается в обратном направлении – сверху вниз).

При гидротораксе затемнение более интенсивное и однородное, на его фоне часто не визуализируются (или плохо визуализируются) элементы легочного рисунка и корень легкого, при левосторонней локализации затемнение перекрывает тень сердца, сливаясь с ней. Купол диафрагмы плохо дифференцируется (или вообще не определяется). Верхняя граница затемнения имеет дугообразную форму и располагается по направлению наружного отдела легочного поля вниз к срединной тени (контуры этой границы могут быть не четкие). Прозрачность легкого над этой границей может снижаться (это обусловлено патологическими изменениями в самом легком, например, при пневмонии, или сдавлением легкого содержимым в плевральной полости). Важный признак гидроторакса – смещение срединной тени в противоположную от зоны поражения сторону (такое смещение хорошо определяется при накоплении большого объема жидкости в плевральной полости).

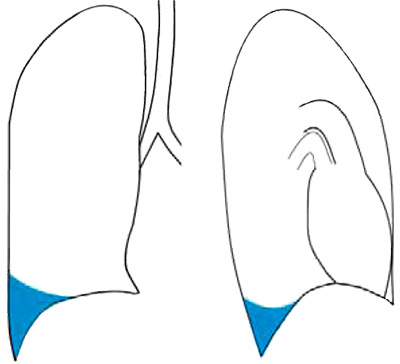

Если в плевральной полости скапливается небольшое количество выпота, на рентгенограмме определяется затемнение только в области синусов. В этом случае выпот сначала накапливается в заднем синусе (определяется на рентгенограмме, выполненной в боковой проекции), потом – в реберно-диафрагмальном синусе (определяется на рентгенограмме, выполненной в прямой проекции) (рисунок 1, 2). В норме определяется острый «угол» между диафрагмой и стенкой грудной клетки в области синусов. При накоплении небольшого количества содержимого этот «угол» сглаживается, синус становится «неглубоким».

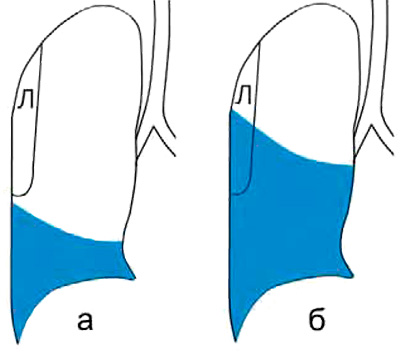

Рисунок 1. Малый гидроторакс (схематическое изображение рентгенограммы, выполненной в прямой и боковой проекциях)

Гидроторакс

Гидроторакс

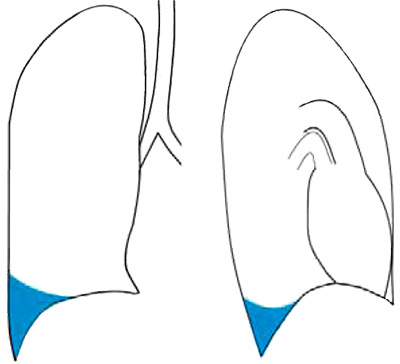

Рисунок 2. Малый гидроторакс справа (см стрелка). А – рентгенограмма в прямой проекции; Б – рентгенограмма в правой боковой проекции

Аналогичные изменения могут возникать при «запаивании» (облитерации) синусов фиброзной тканью, однако в этом случае верхняя граница затемнения в синусе не «вогнутая», а почти горизонтальная; кроме этого на снимке видны плевральные наслоения выше синуса (вдоль боковой стенки грудной клетки). В случае возникновения сомнений при постановке диагноза, назначается ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей (таким образом можно дифференцировать небольшие объемы выпота в синусах и спайки).

Рентгенограмма, выполненная в прямой проекции, позволяет определить выпот, объем которого составляет примерно 200-500 мл. Снимок в боковой проекции позволяет определить выпот объемом примерно 150 мл.

Содержимое в плевральной полости характеризуют следующим образом:

- Малый гидроторакс – выпот определяется в пределах реберно-диафрагмального синуса (рисунок 1, 2, 3)

- Средний гидроторакс – верхняя граница выпота определяется выше реберно-диафрагмального синуса, поднимаясь к уровню угла лопатки

- Большой гидроторакс – верхняя граница содержимого расположена выше угла лопатки (рисунок 4, 5)

- Тотальный (субтотальный) гидроторакс – затемнение распространяется на все (или почти все) легочное поле (см статью «Рентгенография: Затемнения или Просветления легочного поля», рисунок 1, 2)

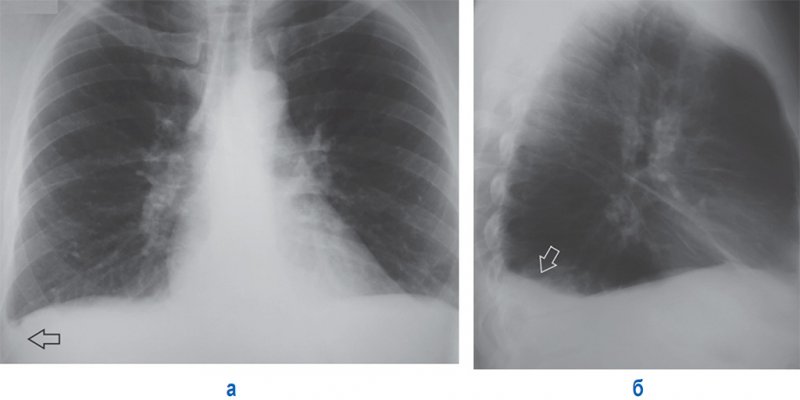

Гидроторакс

Гидроторакс

Рисунок 3. Двусторонний малый гидроторакс (при сердечной недостаточности). А – помимо двустороннего плеврального выпота определяются признаки венозного застоя в малом круге кровообращения (усиление сосудистого рисунка легочного поля). Б – рентгенограмма, выполненная после курса лечения: отмечается положительная динамика – признаки венозного застоя в МКК и выпот в плевральных полостях не определяется

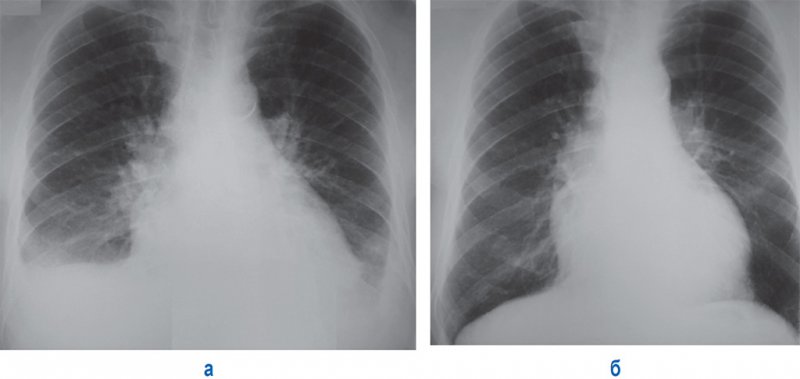

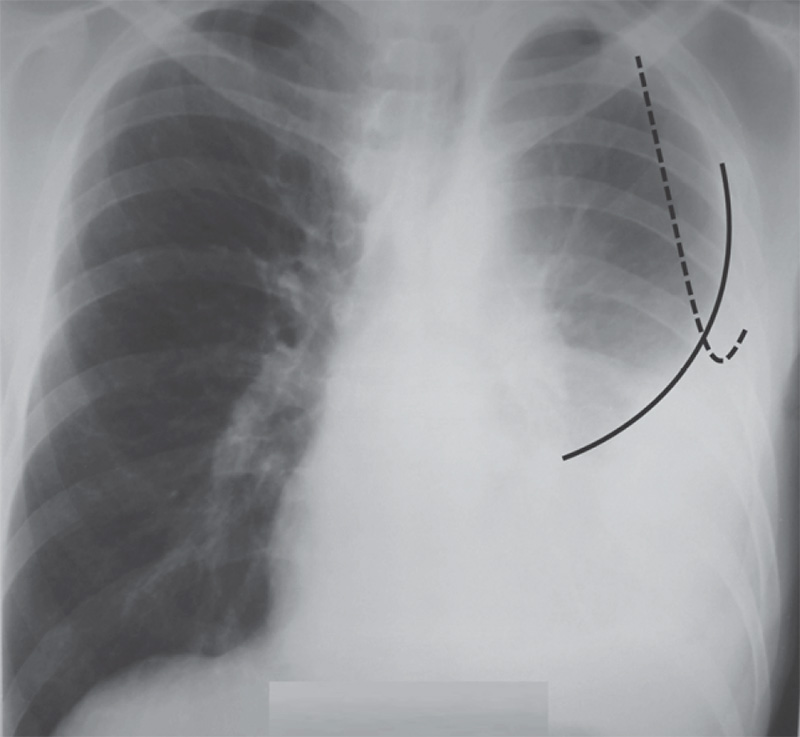

Рисунок 4. Средний (А) и большой (Б) гидроторакс (схематическое изображение). Л – лопатка

Рисунок 5. Большой гидроторакс слева. Определяется верхняя граница плеврального выпота (см сплошную линию). Штриховой линией обозначен контур лопатки

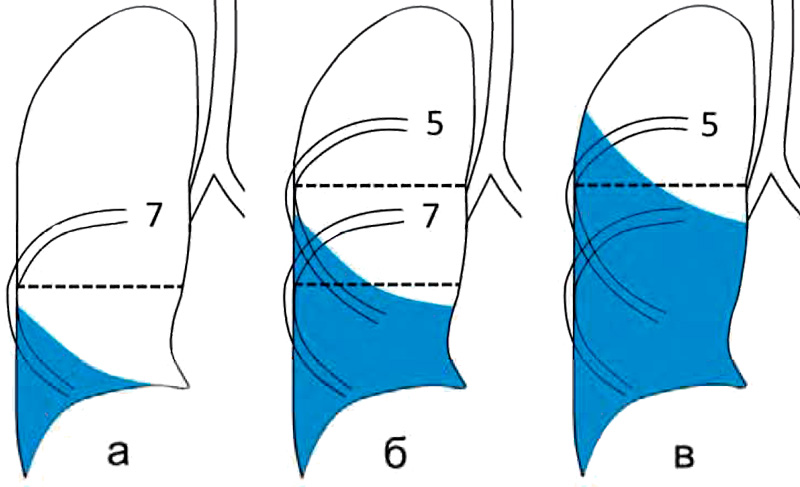

Кроме этого, ориентируясь на задние отрезки ребер по подмышечной линии (на рентгенограмме определяются примерно в области наружных отделов ребер; в месте «перекрестка» теней передних и задних отрезков ребер), можно обозначить уровень верхней границы выпота. В этом случае малый гидроторакс не достигает заднего отрезка VII ребра; средний гидроторакс – граница выпота определяется между задними отрезками V-VII ребер; большой гидроторакс – граница содержимого определяется выше заднего отрезка V ребра (рисунок 6).

Рисунок 6. Малый (а), средний (б) и большой (в) гидроторакс (схематическое изображение). Задние отрезки ребер обозначены цифрами. Штриховая линия обозначает уровни задних отрезков по подмышечной линии

В прошлом определение верхней границы выпота по задним отрезкам ребер имело большое значение при выборе места проведения плевральной пункции. В наши дни определить уровень содержимого для проведения плевральной пункции можно с помощью УЗИ плевральной полости. По передним отрезкам ребер обозначать границу выпота принято в том случае, если содержимое в плевральной полости локализовано преимущественно вдоль передней стенки грудной клетки (определяется на рентгенограмме в боковой проекции), как правило это относится к осумкованным выпотам (см статью «Рентгенография: Междолевые и Осумкованные выпоты»).

Иногда жидкость в плевральной полости может накапливаться под основанием легкого (над диафрагмой), а не в области синусов. В таком случае, при правостороннем гидротораксе рентгенологическая картина похожа на высокое расположение купола диафрагмы (см рисунок 7); а в случае развития наддиафрагмального гидроторакса слева, увеличивается расстояние от основания легкого до газового пузыря желудка (в норме не превышает 2 см). В прошлом подобные скопления жидкости определяли путем проведения латерографии (пучок рентгеновского излучения направляется горизонтально), сегодня при подозрении на наддиафрагмальный гидроторакс проводят УЗИ плевральный полостей. Отметим, что выпот в плевральной полости может распространяться на междолевые щели (см статью «Рентгенография: Междолевые и Осумкованные выпоты»).

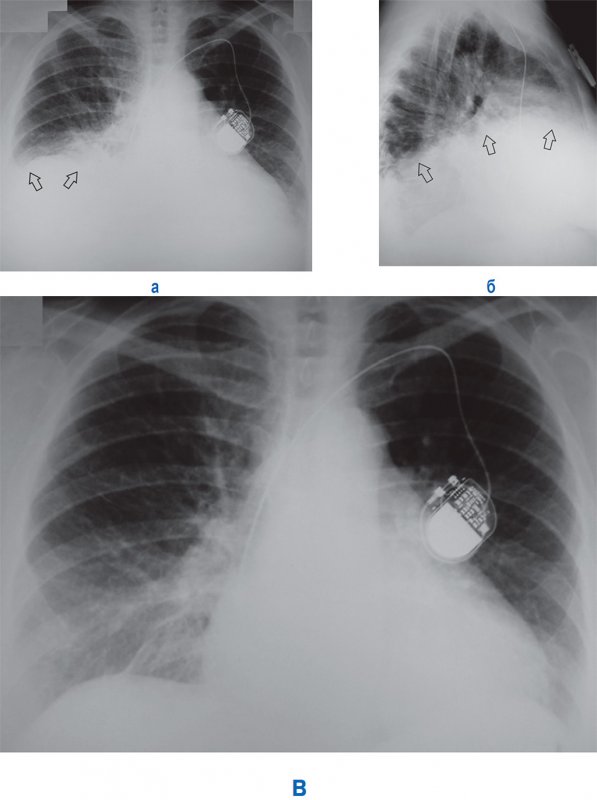

Наддиафрагмальный выпот

Наддиафрагмальный выпот

Рисунок 7. Наддиафрагмальный выпот справа (при сердечной недостаточности). А – рентгенограмма в прямой проекции. Б – рентгенограмма в правой боковой проекции. По снимку можно предположить высокое расположение диафрагмы (см стрелки). Определяются признаки венозного застоя в малом круге кровообращения. Ультразвуковое исследование плевральных полостей показало значительный уровень выпота в плевральной полости справа. В – рентгенограмма, выполненная после проведения плевральной пункции справа. Диафрагма справа расположена на обычном уровне

При проведении рентгенографии в положении пациента лежа, наблюдается другая рентгенологическая картина – отмечается снижение прозрачности легочного поля, на фоне которого определяется легочный рисунок (см рисунок 8), что обусловлено более равномерным распределением жидкости вдоль легкого в горизонтальном положении. При этом синусы могут визуализироваться как свободные или затененные, а купол диафрагмы становится нечетким. На рентгенограмме, выполненной в положении пациента лежа, можно обнаружить плевральный выпот в количестве 500-1000 мл, а небольшие объемы жидкости в плевральной полости могут не определяться.

Гидроторакс

Гидроторакс

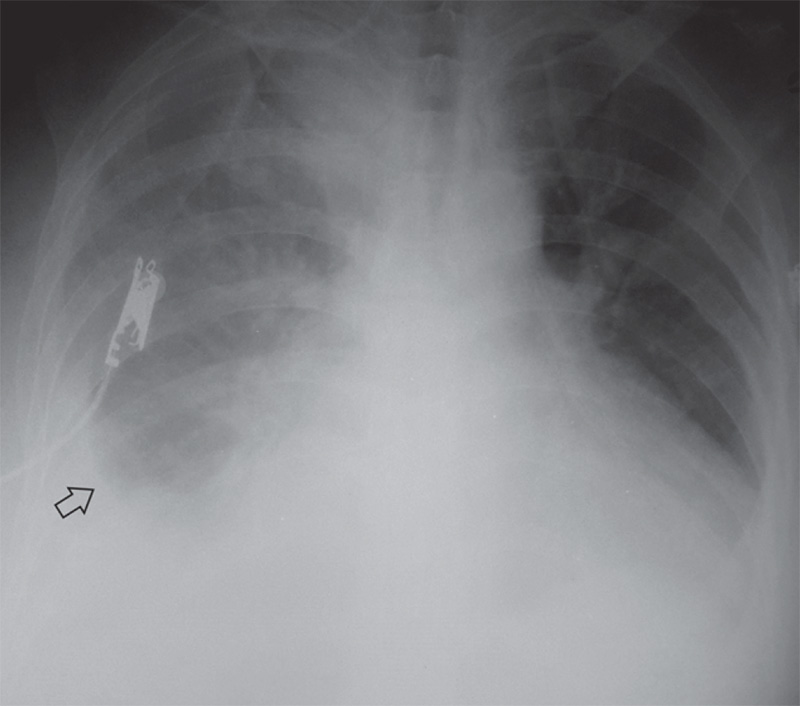

Рисунок 8. Гидроторакс слева (рентгенограмма, выполненная в положении пациента лежа): отмечается снижение прозрачности левого легочного поля, обусловленное наличием выпота в плевральной полости (на этом фоне визуализируется легочный рисунок). В проекции трахеи определяется тень трахеостомической трубки

В случае накопления в плевральной полости большого количества жидкости, затемнение становится высокоинтенсивным, легочный рисунок не определяется (рисунок 9).

Рисунок 9. Правосторонний гидроторакс (рентгенограмма, выполненная в положении пациента лежа): отмечается снижение прозрачности правого легочного поля, обусловленное наличием выпота в плевральной полости. В среднем и верхнем отделах легочного поля можно определить легочный рисунок, в нижнем отделе легочного поля отмечается высокоинтенсивное снижение прозрачности. В нижнем отделе определяется относительно четкая граница выпота (см стрелка), синус справа не дифференцируется

Необходимо помнить, что одностороннее снижении прозрачности легочного поле может быть обусловлено несимметричной укладкой больного при проведении рентгенографии (особенно в условиях отделения интенсивной терапии). Нужно всегда брать во внимание симметричность укладки больного, ориентируясь на расстояния от стернальных концов ключиц до остистых отростков грудных позвонков (это расстояние должно быть примерно одинаковым с обеих сторон). В случае ассиметричной укладки снижение прозрачности определяется не только в легочном поле, также повышается интенсивность затенения мягки тканей на этой же стороне. В случае возникновения сомнения при постановке диагноза, следует выполнить УЗИ, что позволит определить наличие жидкости в плевральной полости, даже в положении лежа.

Также надо отметить, что невозможно оценить состояние легкого на фоне большого количества выпота в плевральной полости. В таких случаях пациенту показано повторное проведение рентгенографии после эвакуации выпота. Но даже после проведения плевральной пункции остаточный выпот и плевральные наслоения не дают возможности точно интерпретировать рентгенологическую картину – при этом рекомендовано проведение РКТ (рентгеновская компьютерная томография).

Источник

Плеврит экссудативный симптомы

Начало чаще острое, выражающееся в повышении температуры, появлении боли в боку, сухом болезненном кашле, одышке, легком цианозе губ. В дальнейшем, по мере накопления жидкости в полости плевры, боль исчезает. Остается плохое самочувствие, сниженный аппетит. Объективно: некоторое выпячивание грудной клетки на стороне поражения, сглаженность межреберий; учащенное дыхание, ослабленное голосовое дрожание на больной стороне, иногда его полное отсутствие. Перкуторно — притупление, чаще резко выраженное, своеобразная верхняя граница экссудата наиболее высоко расположена по аксиллярной линии, спускается к позвоночнику (линия Дамуазо), в связи с чем образуется треугольник ясного звука у позвоночника (треугольник Гарланда). На здоровой стороне (вследствие смещения средостения) у позвоночника образуется треугольник притуплённого звука — треугольник Грокко-Раухфуса. Над экссудатом из-за сдавления легкого и снижения его эластичности—тимпанический звук. При аускультации в области экссудата дыхание ослабленное или полностью отсутствует, над экссудатом — жесткое, иногда бронхиальное. При левосторонних плевритах исчезает пространство Траубе, тимпанический звук заменяется тупым. При скоплении большого количества экссудата происходит смещение сердца и средостения. При левосторонних плевритах левая граница сердца не определяется (сливается с тупостью от экссудата). При очень больших экссудатах наступают значительные нарушения кровообращения: одышка, цианоз, набухание шейных вен, правожелудочковая недостаточность. Наблюдались случаи смерти при несвоевременной эвакуации массивного экссудата, в связи с давлением на правый отдел сердца или изменением положения (перегибом) полой вены. При плевритах уменьшается количество выделяемой мочи, определяется гипохлорурия. Экссудативный плеврит обычно тянется 4—5 недель; жидкость рассасывается постепенно, нередко остаются плевральные сращения. При рассасывании экссудата появляется часто грубый шум трения плевры. Рентгенологическая картина при экссудативном плеврите обычно соответствует клиническим данным. Видно отчетливое затемнение с колеблющимся при повороте туловища уровнем жидкости. В редких случаях при тонком слое экссудата с изменениями его физико-химических свойств рентгенологически нет типичного затемнения, хотя клиника экссудативного плеврита бесспорна. Решающее диагностическое значение имеет пункция плевры (игла вводится по верхнему краю нижележащего ребра) с извлечением плевральной жидкости и ее последующим лабораторным исследованием.

Необходимо дифференцировать с гидротораксом. Скопление транссудата наблюдается как проявление застоя в малом круге кровообращения при наличии основного заболевания — болезни сердца, почек. Транссудат чаще двусторонний, экссудат — односторонний (критерий этот непостоянный). Уровень жидкости при транссудатах не по типу линии Дамуазо. Вопрос решает пункция плевры с исследованием плевральной жидкости. Экссудат отличается от транссудата более высоким удельным весом (1018 и выше), большим содержанием белка (3°/о и выше), положительной пробой Ривальта. Имеют значение данные цитодиагностики экссудатов. При транссудатах количество форменных элементов ничтожно. При экссудатах преобладание лимфоцитов (90% и больше) в осадке связывают с этиологическим фактором — туберкулезным характером плеврита. Значительное же число нейтрофилов (50—60°/о) свидетельствует о неспецифической кокковой природе плеврита или его ревматическом характере.

Данные физикального обследования указывают на смещение трахеи в здоровую сторону, притупление перкуторного звука и ослабление дыхания над областью плеврального выпота. Над верхней границей выпота выслушивается бронхиальное дыхание. На рентгенограмме наиболее характерным признаком скопления жидкости в плевральной полости является сглаживание (облитерация) острого угла между диафрагмой и грудной клеткой (так называемый реберно-диафрагмальный угол) с вогнутой верхней границей уровня жидкости. В редких случаях при ограниченных размерах плеврального выпота и его расположения под нижней поверхностью легкого (так называемый базальный плевральный выпот) на рентгенограмме органов грудной клетки видна элевация купола диафрагмы.

Ценную информацию дает рентгенография органов грудной клетки в положении пациента на боку на стороне поражения (латерография). Если жидкость свободно смещается вдоль всего края грудной стенки, то исключается возможность осумкованного плеврального выпота. На рентгенограмме левосторонний базальный гидроторакс проявляется в виде расширения размеров тени между газовым пузырем желудка и верхним краем купола диафрагмы. Другим признаком базального выпота является хорошо заметное на рентгенограмме латеральное смещение и уплощение купола диафрагмы при перемещении жидкости наружу в положении больного стоя. Нередко плевральный выпот может быть не распознан в положении больного лежа, поскольку свободно смещающаяся жидкость равномерно распределяется по всей задней поверхности легкого. При этом видно распространенное вуалеобразное затенение легочной ткани, с трудом выявляемое при односторонней локализации выпота (очевидно, что при данном диагностическом подходе обнаружить двусторонний гидроторакс не представляется возможным). Иногда жидкость может находиться между долями легкого, в этом случае на рентгенограмме видно округлой, формы тенеобразование, с трудом дифференцируемое от солитарных очаговых образований в легочной ткани. С разрешением плеврального выпота данные тенеобразования исчезают, в связи с чем они получили название фантомных опухолей (опухоли-призраки).

При неясном происхождении гидроторакса, а также в случаях, когда массивный плевральный выпот вызывает одышку, показана аспирация плеврального содержимого под местной анестезией. Если во время исследования имеется основание предполагать наличие злокачественного новообразования или туберкулеза, то при проведении первичного торакоцентеза целесообразно выполнить закрытую биопсию плевры, используя специальные иглы Abrams или Соре. Когда же, несмотря на повторные исследования плевральной жидкости и результаты закрытой биопсии плевры, диагноз остается неясным, показано проведение фиброоптической торакоскопии и открытой биопсии плевры.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 марта 2015;

проверки требуют 4 правки.

Гидрото́ракс (лат. hydrothorax от др.-греч. ὕδωρ — вода + θώραξ — грудь) — скопление жидкости невоспалительного происхождения (транссудата) в плевральной полости.

Может возникать при сердечной недостаточности, сопровождающейся застоем крови в большом круге кровообращения; заболеваниях почек, особенно с формированием нефротического синдрома; циррозах печени; асците различного генеза; синдроме нарушенного всасывания; алиментарной дистрофии; перитонеальном диализе; микседеме; при опухолях средостения.

На снимке не гидроторакс

Патогенез[править | править код]

Основным механизмом накопления жидкости в плевральных полостях при сердечной недостаточности является повышение гидростатического давления в большом и малом кругах кровообращения.

Формирование гидроторакса при болезнях почек, синдроме нарушенного всасывания, алиментарной дистрофии и микседеме обусловлено снижением онкотического давления плазмы крови в результате гипоальбуминемии.

Развитие гидроторакса при асците и перитонеальном диализе связано с непосредственным поступлением жидкости из брюшной полости в плевральную через поры в диафрагме в результате повышения внутрибрюшного давления.

При циррозах печени гидроторакс может быть обусловлен как гипоальбуминемией, так и проникновением асцитической жидкости из брюшной полости в плевральную.

Гидроторакс при опухолях средостения возникает вследствие местного нарушения оттока крови и лимфы.

Клиническая картина[править | править код]

Клиническая картина гидроторакса определяется объёмом жидкости в плевральных полостях и симптомами заболевания, послужившего его причиной.

В большинстве случаев гидроторакс бывает двусторонним. Объём плеврального выпота может быть незначительным или массивным, достигая нескольких литров.

Значительное накопление жидкости в плевральных полостях приводит к сдавлению лёгких и смещению органов средостения, что сопровождается появлением симптомов дыхательной недостаточности — одышки, цианоза.

Лихорадка, боли в грудной клетке не характерны.

Гидроторакс нередко сочетается с периферическими отёками, распространённым отёком подкожной клетчатки (анасаркой), скоплением транссудата в полости перикарда — гидроперикардом.

У больных обычно выявляются тяжёлые болезни сердца, почек, печени и другие патологические состояния, послужившие причиной развития гидроторакса.

Диагностика[править | править код]

При физикальном исследовании над зоной накопления жидкости удаётся выявить ослабление или отсутствие голосового дрожания; приглушённый или тупой перкуторный звук с косой верхней границей; отсутствие дыхательных шумов. Важным диагностическим признаком плеврального выпота является смещение перкуторной границы тупости при изменении положения больного.

Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить гомогенную тень жидкости с верхней границей, смещающейся при наклоне тела. Обязательным условием правильного распознавания плеврального выпота является рентгенологическое исследование в латеропозиции. С помощью ультразвукового метода можно выявить даже небольшое количество жидкости в плевральной полости и выбрать место для плевральной пункции.

Плевральная пункция при гидротораксе носит лечебно-диагностический характер. Помимо лечебного эффекта при массивном гидротораксе, она позволяет уточнить характер плеврального выпота и провести дифференциальный диагноз с плевритом, гемотораксом и хилотораксом.

Так, транссудат в отличие от экссудата, накапливающегося в плевральной полости при плеврите, представляет собой прозрачную жидкость соломенно-жёлтого цвета, иногда геморрагического характера, не имеющую запаха, с щелочной реакцией. Количество белка в нём не превышает 30 г/л, удельный вес обычно колеблется от 1,006 до 1,012 г/мл. Содержание фибриногена скудное. После центрифугирования при микроскопии осадка обнаруживают клетки эндотелия (мезотелия), небольшое количество лейкоцитов — менее 1000 в 1 мкл.

При гемотораксе во время плевральной пункции получают кровь, при хилотораксе — лимфу.

Лечение[править | править код]

Лечение направлено на устранение причины гидроторакса, т.е. лечение основного заболевания (сердечной недостаточности, цирроза и др.) вызвавшего развитие гидроторакса.

При массивном гидротораксе, сопровождающемся дыхательной недостаточностью, показано медленное удаление содержимого плевральной полости во время плевральной пункции.

Гидроторакс у животных[править | править код]

Заболевание регистрируется сравнительно редко, преимущественно среди собак и лошадей. В большинстве случаев гидроторакс является симптомом при общей водянке организма или сердечно-сосудистой недостаточности. В первое время с помощью компенсаторных механизмов газообмен в организме поддерживается на достаточном уровне. При прогрессировании накопления транссудата в плевральной полости наступает резко выраженное расстройство легочного, а затем и тканевого газообмена, что может быть причиной смерти от асфиксии или паралича сосудо-двигательного центра. Диагноз ставят на основании характерных клинических признаков и рентгенологических исследований. Пункцией плевральной полости получают транссудат. В отличие от плеврита не выражена болезненность межреберных промежутков.[1]

См. также[править | править код]

- Гиповентиляционный синдром

Примечания[править | править код]

- ↑ И.Г.Шарабрин и др. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиздат, 1985. — 527 с.

Литература[править | править код]

- Лайт Р. У. Болезни плевры, пер. с англ., с. 111, М., 1986; Справочник по пульмонологии, под. ред. Н. В. Путова и др., с. 61, Л., 1987.

- Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг.

Источник