Дифференциальная диагностика пневмонии с сердечной недостаточностью

Источник

Основывается на жалобах пациента, данных анамнеза и физикальных методов исследования.

В общем анализе крови выявляется лейкоцитоз, биохимия крови может определить повышение печеночных ферментов, креатинина, мочевины, изменения электролитного состава. Микроскопическое исследование мокроты и серология крови позволяют верифицировать возбудителя пневмонии.

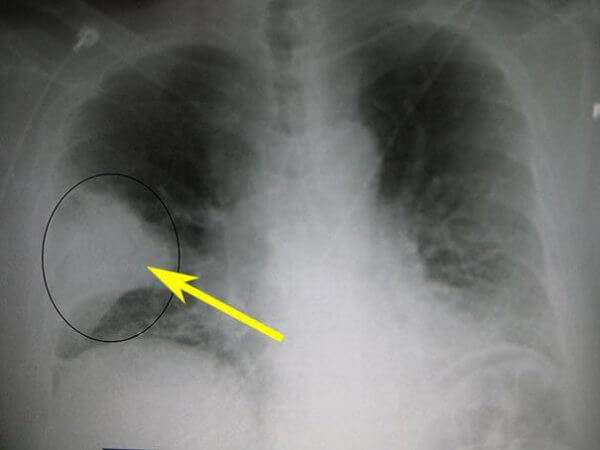

Инструментальные методы: рентгенологическое исследование легких в двух проекциях. Оценивают наличие инфильтрации, плевральный выпот, полости деструкции, характер затемнения: очаговое, сливное, сегментарное, долевое или тотальное.

этиология патогенез диагностика пневмония

Основными нозологиями, требующие проведения дифференциальной диагностики с пневмонией, являются следующие:

- · Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

- · Межреберная невралгия

- · Туберкулез легких

- · Рак легкого, метастазы в легкие

- · Застойная сердечная недостаточность

- · Острые заболевания органов брюшной полости

- · Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

- · Острый инфаркт миокарда

- · Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

- · Острые респираторные вирусные инфекции

Отсутствие при пневмонии сезонности (что более характерно для ОРВИ), наличие лихорадки, превосходящей таковую при ОРВИ, результаты физикального исследования, полученные при внимательном проведении перкуссии и аускультации — укорочение перкуторного звука, фокусы крепитации и/или влажные мелкопузырчатые хрипы.

· Межреберная невралгия

Ошибочный диагноз «межреберная невралгия» относится к числу наиболее частых причин гиподиагностики пневмонии. Для правильной диагностики пневмонии важно учитывать особенности болевого синдрома: если при пневмонии боль, как правило, связана с дыханием и кашлем, то при межреберной невралгии она усиливается при поворотах туловища, движениях руками. При пальпации грудной клетки выявляются зоны кожной гипералгезии.

· Туберкулез легких

Для верификации диагноза туберкулеза необходимо, прежде всего, использовать общеизвестные методы диагностики, такие как, анамнестические данные (наличие в анамнезе у пациента туберкулеза любой локализации, сведения о перенесенных заболеваниях, как экссудативный плеврит, длительный субфебрилитет неясного генеза, необъяснимое недомогание, обильное потоотделение ночью, похудание, длительный кашель с кровохарканьем). Диагностическую ценность имеют такие физикальные данные, как локализация патологических перкуторных звуков и аускультативных данных в верхних отделах легких.

Ведущая роль в диагностике туберкулеза принадлежит рентгенологическим методам исследования, в т.ч. КТ, МРТ, микробиологическим исследованиям.

· Рак легкого, метастазы в легкие

Большое значение в диагностике рака легкого имеют анамнестические данные (курение, работа с канцерогенными веществами, такими как, тяжелые металлы, химические красители, радиоактивные вещества и др.). В клинической картине рака легкого отмечается упорный кашель, изменение тембра голоса, появление крови в мокроте, похудание, отсутствие аппетита, слабость, боль в грудной клетке. Окончательная верификация диагноза возможна на основании исследовании мокроты на атипические клетки, плеврального экссудата, проведении томографии и/или КТ легких, диагностической бронхоскопии с биопсией слизистой оболочки бронхов.

· Застойная сердечная недостаточность

У больных с левожелудочковой недостаточностью, которая является осложнением ИБС, артериальной гипертонии, порока сердца, кардиомиопатии, приступы удушья, как правило, возникают в ночное время. Больные просыпаются от мучительного надсадного кашля и ощущения удушья. При этом выслушиваются двусторонние влажные хрипы, преимущественно над нижними отделами легких. Дифференцировать происхождение хрипов позволяет простая методика: больному предлагают лечь на бок и через 2-3 минуты повторяют аускультацию. Если при этом количество хрипов уменьшается над вышележащими отделами легких и, напротив, возрастает над нижележащими, то с большей степенью вероятности указанные хрипы обусловлены застойной сердечной недостаточностью. При острой легочной патологии, отмечаются ЭКГ — признаки: P-pulmonale (перегрузка правого предсердия); блокада правой ножки пучка Гисса; высокие зубцы R в правых грудных отведениях. Острые заболевания органов брюшной полости. При локализации пневмонии в нижних отделах легких болевой синдром нередко распространяется на верхние отделы живота. Выраженность боли в животе, иногда сочетающаяся с другими желудочно-кишечными расстройствами (тошнота, рвота, диспепсия), часто служат причиной ошибочной диагностики у больных с пневмонией, острых заболеваний органов брюшной полости (холецистит, перфоративная язва, острый панкреатит, нарушение моторики кишечника). В таких случаях диагностике пневмонии помогает отсутствие у больных напряжения брюшных мышц и симптомов раздражения брюшины.

· Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

Симптомы угнетения ЦНС — сонливость, заторможенность, спутанность сознания, вплоть до сопора, развившиеся при тяжелой пневмонии, могут послужить причиной ошибочной диагностики ОНМК и госпитализации больных в неврологическое отделение. Вместе с тем, при осмотре таких больных, как правило, отсутствуют характерные для ОНМК симптомы — парезы, параличи, патологические рефлексы, не нарушена реакция зрачков.

· Острый инфаркт миокарда

При левосторонней локализации пневмонии, особенно у больных с вовлечением в воспалительный процесс плевры, возможно развитие выраженного болевого синдрома, что может приводить к ошибочному диагнозу «Острый инфаркт миокарда». Для дифференциации плевральной боли важно оценить ее связь с дыханием: плевральная боль усиливается на вдохе. Для уменьшения боли пациенты часто принимают вынужденное положение на боку, на стороне поражения, что уменьшает глубину дыхания. Кроме того, коронарный генез боли, как правило, подтверждается характерными изменениями на электрокардиограмме.

· Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

Острое начало заболевания, наблюдающееся в частности, при пневмококковой пневмонии, характерно и для тромбоэмболии в системе легочной артерии (ТЭЛА): одышка, удушье, цианоз, плевральная боль, тахикардия и артериальная гипотензия вплоть до коллапса. Однако наряду с выраженной одышкой и цианозом при ТЭЛА наблюдаются набухание и пульсация шейных вен, границы сердца смещаются кнаружи от правого края грудины, нередко появляется пульсация в подложечной области, акцент и раздвоение II тона над лёгочной артерией, ритм галопа. Появляются симптомы правожелудочковой недостаточности — увеличивается печень, пальпация её становится болезненной. На ЭКГ — признаки перегрузки: правого предсердия: Р — pulmonale в отведениях II, III, AVF; правого желудочка: признак Мак Джина- Уайта или синдром SI- QIII.

Источник