Для каких пороков сердца не характерны частые пневмонии

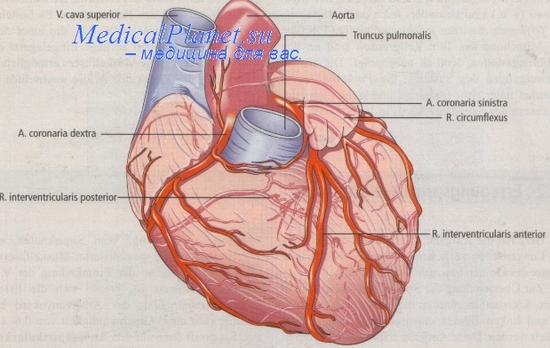

Болезни легких у детей с пороком сердца. Частота повторных пневмоний при ВПСИзучение повторных заболеваний органов дыхания у больных врожденными пороками сердца имеет важное значение, так как заболевания легких значительно отягощают их течение. До настоящего времени имеется лишь небольшое количество работ, указывающих на значение заболеваний органов дыхания в клинике врожденных пороков сердца. Во многих отечественных и зарубежных руководствах по кардиологии о сопутствующих заболеваниях органов дыхания сказано вскользь или вообще не упоминается. Исключением является работа К. Ф. Ширяевой (1965), посвященная изучению клинического течения врожденных пороков сердца. Автор наблюдала пневмонии у 93% детей, страдающих врожденными пороками сердца. Повторные пневмонии и переход их в хронические она часто отмечала в раннем детском возрасте. Известно, что пневмонии у больных врожденными пороками сердца, особенно в раннем детском возрасте, могут привести к летальному исходу или явиться причиной сердечной недостаточности. Среди больных, страдающих хронической пневмонией, по данным М. Г. Чукловиной (1961, 1962, 1963), 12,4% составляют дети, страдающие врожденными пороками сердца. При анализе материала Института хирургии им. А. В. Вишневского мы пытались установить не только частоту повторных пневмоний при различных врожденных пороках сердца, но и зависимость их от легочной гемодинамики, влияние на течение врожденных пороков сердца, развитие легочной гипертензии при них. Многие исследователи, изучавшие клинику врожденных пороков сердца с лево-правым сбросом, указывают, что в анамнезе у больных, страдающих этими пороками, отмечены многократные пневмонии (Metniani, 1954; Downing, Goldberc, 1956; М. С. Маслов, 1958; А. А. Кешишева, 1958; Gall, Cooleg, 1961; Ф. X, Кутушев, 1962; К. Ф. Ширяева, 1962, 1965).

Следует отметить, что еще Roger в 1879 г. подчеркивал, что больные, страдающие дефектом межжелудочковой перегородки, могут быть подвержены простудным заболеваниям. Maxwell (1957) отмечал, что «респираторные» инфекции характерны для больных как с левоправым, так и с право-левым шунтом. Проводя анализ частоты этих осложнений и влияния их на гемодинамику, он не указывал, какие респираторные инфекции имеет в виду: катары верхних дыхательных путей, повторные бронхиты или пневмонии. По его данным, для обеих групп больных характерны частые респираторные инфекции — 54% для больных тетрадой Фалло, 59—69% для больных с лево-правым сбросом. Исключение составляют больные с открытым артериальным протоком и дефектом межжелудочковой перегородки в стадии легочной гипертензии. У этих больных он не наблюдал респираторных инфекций. Частота повторных пневмоний при открытом артериальном протоке, по литературным данным, ко.леблется. Воr, Samanek (I960) отметили повторные пневмонии и бронхиты у 39% обследованных больных. Helsingen, Huson, Efsking (1958)—у 23% оперированных, Ф. Х. Кутушев (1959, 1962) — у 30% больных, при этом у 3 — открытый артериальный проток сочетался с бронхоэктазами. А. А. Кешишева (1958) из 46 больных, оперированных по поводу открытого артериального протока, пневмонии и бронхиты наблюдала у 41 (89%), причем у 20 — более 3 раз. О сочетании открытого артериального протока и бронхоэктатической болезни сообщают и другие авторы (B.C. Шапкин, 1955; С. А. Либов и К. Ф. Ширяева. 1955, 1962; И. К Охотин, 1960; М. Г. Чухловина, 1961). При дефекте межпредсердной перегородки также отмечены частые повторные пневмонии. Так, М. И. Бурмистров (1959) наблюдал повторные пневмонии у 20 из 38 больных, Dawning, Goldberg (1956) —у 26 из 100, Smuhl, Lamb (1952) —у 5 из 15, Swan с соавторами (1959) —у 31 из 100, Maxwell — у 27 из 41 больного. При- этом также возможно развитие третьей фазы хронической пневмонии — бронхоэктатической болезни (Edwards с соавт., 1955; С. Л. Либов, 1962; А. П. Колесов, Ф. X. Кутушев, 1963). Столь же часты повторные пневмонии и бронхиты при дефекте межжелудочковой перегородки. По наблюдениям С. Э. Островского (1911), из 17 детей, страдавших дефектом межжелудочковой перегородки, от пневмонии погибло 11 (65%)). Такие же данные приводит Н. И. Рагоза (1913). Dawning, Goldberg (1956) отметили повторные пневмонии у 33%, Н. С. Кухарева (1965) — у 77% больных. Заболеваниям повторными пневмониями подвержены больные с большими размерами артериовенозного шунта (Кау с соавт., 1957; С. А. Колесников и М. В. Муравьев, 1962; К. Ф. Ширяева, 1965). При врожденных пороках сердца с уменьшенным легочным кровотоком также бывают респираторные инфекции (Mason, 1955; Maxwell, 1957; Н. К. Галанкин, 1958; Crafford, 1959). — Также рекомендуем «Причины повторных пневмоний при пороке сердца. Патогенез повторных пневмоний у детей с ВПС» Оглавление темы «Нарушения ритма, пневмонии у детей с пороком сердца»: |

Источник

Развитие повторных пневмоний при цианотических пороках сердца с уменьшенным легочным кровотоком наблюдается значительно реже. Повторные пневмонии отмечены нами только у 49 (4,9%) из 890 больных, независимо от степени цианоза, полиглобулии и величины сброса крови справа налево. Лишь у 2 была хроническая пневмония: у одного больного, 6 лет, с тетрадой Фалло, у которого имелась врожденная воздушная киста левого легкого, и у другого, 16 лет, с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких и бронхоэктатической болезнью. Остальные больные перенесли пневмонию 3— 4 раза.

Развитие повторных пневмоний при врожденных пороках сердца с уменьшенным легочным кровотоком может быть объяснено морфологическими изменениями легких при этих пороках (Damann, Ferenz, 1956; Н. В. Архангельская, 1956; Л. Д. Крымский, 1961—1963; Д. С. Саркисов и Л. Д. Крымский, 1961, 1964). При врожденных пороках сердца со стенозом легочной артерии имеется сеть хорошо развитого коллатерального кровообращения, а также образование ангиоматозных структур, появление множественных кавернозных резервуаров крови.

Л. Д. Крымский и Д. С. Саркисов установили, что в легких параллельно протекают два процесса: облитерирующий в русле легочной артерии и процесс налаживания кровообращения путем развития множественных анастомозов между большим и малым кругами кровообращения. Эти изменения сосудов легких были обнаружены ими у ребенка 2 лет 7 мес.

Коллатеральное кровообращение между сосудами большого и малого круга кровообращения в легких может достигать большой величины, объем его трудно учесть. Так, Fishman (1961) полагает, что если кровоток по коллатералям у легочных больных ничтожен (от 0 до 8% к общему кровотоку в легких), то у больных тетрадой Фалло он может достигать 100%.

Такой характер легочного кровообращения не может обеспечить организм достаточным количеством оксигенированной крови, тем более, что при полицитемии, вследствие сгущения и повышения вязкости крови, скорость кровотока в легких снижена.

Таким образом, при пороках со значительным стенозом легочной артерии возможно застойное полнокровие легких, как и при пороках с увеличенным легочным кровотоком, следовательно, и патогенез повторных пневмоний при этих пороках может быть одинаков.

Повторные пневмонии при изолированном стенозе легочной артерии отмечены нами у 10 из 140 больных. Одно-двукратную пневмонию перенесли 24 чел. Изменения гемодинамики, развивающиеся вследствие сужения выходного тракта правого желудочка (снижение давления в легочной артерии, замедление кровотока по сосудам малого круга), приводят к морфологическим изменениям сосудов легких.

Д. С. Саркисов и Л. Д. Крымский (1964) установили, что при изолированном стенозе легочной артерии наблюдаются облитерирующие и склеротические процессы в ветвях системы легочной артерии, развитие сообщений между системой бронхиальной и легочной артерии.

— Читать далее «Повторные катары верхних дыхательных путей при ВПС. Хронический тонзиллит при пороке сердца»

Оглавление темы «Болезни легких при пороке сердца»:

1. Сопутствующие поражения пороков сердца. Коррекция врожденных пороков сердца

2. ВПС с увеличенным легочным кровотоком и цианозом. ВПС с уменьшенным легочным кровотоком и цианозом

3. Пневмонии при синих пороках сердца. Повторные пневмонии при изолированном стенозе легочной артерии

4. Повторные катары верхних дыхательных путей при ВПС. Хронический тонзиллит при пороке сердца

5. Туберкулез легких при пороке сердца. Эпидемиология туберкулеза при ВПС

6. Патогенез туберкулеза при пороке сердца. Механизмы развития туберкулеза легких

7. Клиника туберкулеза легких при ВПС. Диагностика туберкулеза легких

8. Активный туберкулез легких при пороке сердца. Примерт операции на сердце при туберкулезе

9. Течение туберкулеза при пороке сердца. Лечение туберкулеза легких при ВПС

10. Консервативное лечение туберкулеза при пороке сердца. Коррекция порока сердца при туберкулезе

Источник

Под ВПС у детей понимают обширную группу болезней, характеризующихся аномальным строением сердца, его клапанной системы и сосудов. Такие нарушения приводят к серьезным осложнениям, инвалидности и даже летальному исходу. Но тяжелых последствий удается избежать, если провести раннюю диагностику и адекватное (в подавляющем большинстве случаев — оперативное)лечение.

Причины возникновения ВПС у новорожденного

К развитию ВПС приводят различные провоцирующие факторы, воздействующие на организм беременной женщины. Наиболее опасен промежуток между 3 и 12 неделями эмбрионального развития, поскольку именно в этот период происходит закладка и формирование сердечно-сосудистой системы.

Средняя частота распространенности ВПС у детей составляет 1% от общего числа новорожденных

ВПС развиваются на фоне следующих состояний:

- вредных привычек матери (курение, употребление алкоголя);

- приема тератогенных медикаментов;

- экологического неблагополучия;

- воздействия радиации;

- инфекционных заболеваний;

- эндокринно-метаболической патологии;

- генетических и хромосомных мутаций.

Врожденные пороки сердца могут передаваться по наследству. У многих малышей один или оба родителя сталкивались с такой патологией, либо аномалии были диагностированы у ближайших родственников.

Среди инфекционных болезней наибольшую опасность представляет краснуха и токсоплазмоз. ВПС развиваются и на фоне других инфекций, перенесенных матерью:

- ветряной оспы;

- цитомегаловирусной инфекции;

- герпеса;

- сифилиса;

- туберкулеза;

- аденовирусной инфекции

Еще один распространенный фактор, провоцирующий врожденные пороки сердца у плода – сахарный диабет у матери. При наличии ревматических болезней вероятность рождения больного ребенка составляет около 25% случаев.

ВПС – часто не единственное отклонение, с которым рождается малыш. Они могут сочетаться с аномальным строением органов ЖКТ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, что значительно ухудшает дальнейший прогноз.

Классификация ВПС

В зависимости от степени нарушения кровотока и выраженности структурных дефектов, врожденные пороки подразделяют на несколько групп.

1. «Синие» пороки

2. «Белые» пороки

Такое выделение пороков основано на внешних признаках, а именно, на интенсивности окраски кожных покровов пациента. При «синих» пороках у ребенка отмечается цианоз, а при «белых» кожа становится очень бледной. «Синие» пороки встречается при тетраде Фалло, атрезии легочной артерии и других заболеваниях. «Белыми» являются дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок.

Вторая классификация опирается на состояние легочного круга кровообращения. Здесь выделяют три варианта:

1. ВПС с перегрузкой малого круга кровообращения:

— открытый артериальный проток;

— дефект межпредсердной перегородки (ДМПП);

— дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП);

2. ВПС с обеднением малого круга:

— тетрада Фалло;

— стеноз легочной артерии;

— транспозиция магистральных сосудов.

3. ВПС с неизмененным кровотоком в малом круге:

— коарктация аорты;

— стеноз аорты.

Также пороки сердца могут быть изолированными и комбинированными.

К комбинированным порокам развития относятся общий артериальный ствол, транспозиция магистральных сосудов, дискордантное желудочково-артериальное и конкордантное предсердно-желудочковое соединение. Эти патологические состояния характеризуются нарушением работы крупных сосудов и сердца, отличаются крайне тяжелым течением.

Характерные симптомы

Чаще всего ВПС диагностируются в неонатальном периоде. К характерным симптомам пороков сердца относят следующие:

- шумы в сердце, выслушиваемые при первичном осмотре неонатологом или педиатром;

- синюшность или бледность кожи носогубного треугольника, слизистых и ногтей, а в тяжелых случаях и всех кожных покровов в целом

- вялое сосание или отказ от сосания

- плохая переносимость обычных для младенца нагрузок

- нарушение сердечного ритма;

- пульсацию шейных сосудов;

- одышку;

- постоянный плач и капризность.

Некоторые аномалии дебютируют у детей постарше. Обычно их обнаруживают при плановом посещении педиатра или после появления характерных жалоб. Чаще всего это жалобы на плохую переносимость физической нагрузки. При таком варианте развития событий речь обычно идет о менее серьезных нарушениях, хорошо поддающихся лечению.

Многие пороки можно заподозрить еще в периоде внутриутробного развития, начиная со второго скрининга, особенно если обследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса. Именно пренатальная диагностика позволяет сохранить жизни множеству маленьких пациентов: спланировать роды в профильном медучреждении с возможностью оказания специализированной помощи в нужные сроки.

Обследование

Малыша с подозрением на ВПС направляют на консультацию и обследование к детскому кардиологу. Предварительный диагноз устанавливается после первичного осмотра, но для его подтверждения нужно провести ряд диагностических мероприятий, которые помогут уточнить тип патологии, степень нарушения гемодинамики и прочие моменты.

В первую очередь ребенка отправляют на инструментальную диагностику:

- ЭКГ;

- ЭХО-КГ

- при необходимости более углубленные исследования

ЭХО-КГ (УЗИ сердца) — основной метод диагностики пороков сердца. Он позволяет увидеть не только строение камер сердца, клапанов и крупных сосудов, но и с помощью специального доплер-режима разобраться в токах крови, определить наличие патологических сбросов крови, а также оценить сократительную способность миокарда, что особенно важно при ВПС.

Для оценки сердечного ритма прибегают к холтеровскому мониторированию. На ребенка надевают специальные датчики, считывающие частоту сердечных сокращений в течение нескольких суток. Родителям дают блокнот, в котором они отмечают любые изменения в поведении ребенка, например:

- 8.00–8.15 – малыш плакал;

- 8.30–8.45 – поел;

- 12.00–14.00 – спал и т.п.

Это поможет выявить скрытые нарушения сердечного ритма, возникающие периодически, а также оценить сердечную деятельность в разное время суток и под влиянием различных внешних факторов.

Если аномалий в структуре органа не обнаружено, но есть нарушение сердечного ритма, приступают к обследованию других органов и систем:

- легких;

- щитовидной железы;

- головного мозга.

Средняя частота встречаемости ВПС составляет 1% от общего числа новорожденных. Из всех пороков, развившихся во внутриутробном периоде, 10–30% случаев приходится на патологию сердца.

Лечение

Алгоритм действий зависит от вида ВПС и состояния ребенка на момент постановки диагноза. Основной метод лечения – хирургическое вмешательство, которое проводится для коррекции дефектов и нормализации кровотока. При этом используются различные техники: ушивания перегородок, наложения анастомозов и др. При сложных пороках проводят сложные объемные многочасовые хирургические операции.

Вопрос о сроках выполнения хирургического вмешательства дискутабелен, но однозначно отдается предпочтение наиболее раннему вмешательству, чтобы предотвратить вероятные осложнения. Однако состояние новорожденного ребенка не всегда позволяет провести вмешательство требуемого объема, поэтому в некоторых случаях приходится ждать, пока малыш наберет необходимую массу тела.

При тяжелых пороках маленьких пациентов ставят в очередь на пересадку сердца. Они нуждаются в специальном уходе, приеме медикаментов. Иногда жизнедеятельность поддерживается аппаратными методами. Отдельные ВПС изначально несовместимы с жизнью и лечению не поддаются. Обычно такие малыши погибают при рождении или в первые несколько часов.

Детям с ВПС нужен особый уход

Осложнения

Некоррегированные ВПС чреваты развитием тяжелых патологий со стороны сердца или других органов. К таким относят:

- бактериальный эндокардит;

- неревматические кардиты;

- тромбозы кровеносных сосудов;

- стенокардию и инфаркт миокарда;

- воспаление легких

Если не оперировать ребенка с ВПС, то будет нарастать сердечная недостаточность, возникнут проблемы с дыханием, аритмии и тромботические осложнения. Совокупность этих причин приведет к летальному исходу

Аномальное строение сердца и сосудов выступает главной причиной гибели детей в неонатальном периоде. Даже после успешного проведения хирургической коррекции присутствует большой риск развития тяжелых осложнений и инвалидности.

Успех лечения и профилактика

Ранняя диагностика и тщательное следование рекомендаций детских кардиохирургов значительно улучшают прогноз при ВПС, однако далеко не во всех случаях. Основным показателем, позволяющим делать какие-либо предположения, выступает вид порока и его тяжесть. Если ребенок доживает до 2–3 лет, шансы на выздоровление или улучшение состояния существенно возрастают. Смертность в таком случае составляет около 5% от общего количества больных. Уходом за детьми занимаются родители в домашних условиях или же медперсонал кардиологических отделений.

Учитывая, что распространенными провоцирующими факторами ВПС выступают генетические нарушения, женщинам рекомендуется внимательно относится к беременности и по возможности готовиться к ней заранее. Особенно это касается семейных пар из групп риска.

До планируемого зачатия обоим партнерам нужно:

- сдать необходимые анализы;

- вылечить сопутствующие заболевания;

- отказаться от вредных привычек;

- пропить витаминные комплексы.

После наступления беременности нужно как можно раньше встать на учет в женской консультации, регулярно посещать гинеколога и проходить обследование. Особое внимание стоит уделить генетическим скринингам, которые делаются в каждом триместре.

Ранее всем детям с ВПС рекомендовали полный отказ от физических нагрузок. Сейчас вести обычную двигательную активность разрешено малышам, которые:

- прошли хирургическую коррекцию нарушения;

- не имеют одышки, тахикардии, повышенного АД и других негативных симптомов.

Таким детям не повредит спортивная ходьба и плаванье, а вот профессиональный спорт при ВПС – табу, независимо от самочувствия.

Нужен ли будет специальный уход за детьми с ВПС, будет зависеть от типа дефекта и результата лечения.

Способы родоразрешения при ВПС у плода

Женщинам, ожидающим ребенка с врожденной патологией сердца или сосудов, рекомендовано всю беременность наблюдаться у кардиолога. Четкие клинические рекомендации, касающиеся способа родоразрешения, отсутствуют. Чаще всего женщины рожают естественным путем, поскольку использование наркоза при операции кесарева сечения и применение стимулирующих препаратов чревато усугублением состояния ребенка.

Интенсивные потуги или продолжительный безводный период также вредны для малыша, поэтому способ родоразрешения выбирают с учетом типа ВПС у плода, течения беременности, состояния матери и прочих обстоятельств.

Примерно четверть всех врожденных пороков сердца являются критическими и требуют экстренного хирургического вмешательства сразу после рождения

В ряде случаев с операцией можно подождать. Относительно легкие пороки, такие как незначительные дефекты межжелудочковой перегородки, могут закрываться сами собой по мере роста ребенка. Инвалидность в таком случае малыш не получает.

Читайте далее: острицы у ребенка

Источник