Для пневмонии осложнившей течение хобл характерно

Хроническая бронхиальная обструкция – это тяжелая легочная патология, протекающая с поражением сердечно-сосудистой системы и вовлечением по мере прогрессирования всего организма, неизбежно приводящая к инвалидизации.

Осложнения ХОБЛ являются важной и актуальной медико-социальной проблемой, так как считаются одной из самых частых причин утраты трудоспособности и смерти больного.

Основные патологические процессы, приводящие к осложнениям:

Основные патологические процессы, приводящие к осложнениям:

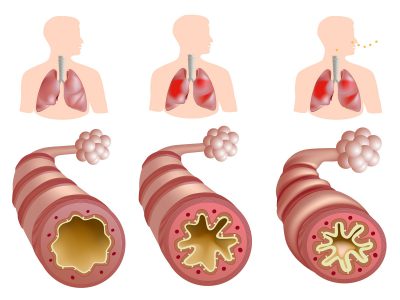

- сужение бронхов и бронхиол вследствие хронического их воспаления,

- деструкция соединительнотканного остова легочной ткани воспалительными ферментами-протеазами, что приводит к выраженному уменьшению объема легких,

- уменьшение площади дыхательной альвеолярной поверхности и капиллярного ложа,

- снижение эластичности легочной ткани, что ведет к ее перераздуванию,

- возрастание сопротивления сосудов в легких, как следствие сужения артериальной части капиллярной сети.

- Острая дыхательная недостаточность

- Исходы пневмонии

Дыхательная недостаточность и полицитемия

Дыхательная недостаточность (ДН) является результатом неспособности системы внешнего дыхания обеспечить должный уровень газообмена. ДН сопровождается изменением состава крови в аспекте газов: снижением кислорода и повышением углекислого газа.

Как правило, нервная система, координируя дыхательную деятельность, не допускает значительных колебаний этих газов в крови, а достигается это путем гиперфункции системы внешнего дыхания – одышкой. Длительная одышка приводит к срыву адаптивных возможностей организма с развитием экстремальных состояний.

Как правило, нервная система, координируя дыхательную деятельность, не допускает значительных колебаний этих газов в крови, а достигается это путем гиперфункции системы внешнего дыхания – одышкой. Длительная одышка приводит к срыву адаптивных возможностей организма с развитием экстремальных состояний.

Эмфизематозная одышка при ХОБЛ носит экспираторный характер за счет формирования клапанного механизма: воздух беспрепятственно входит в дыхательные пути, а выдох затрудняется за счет спадения мелких бронхов именно на выдохе.

Хронический обструктивный бронхит характеризуется затруднением и выдоха, и вдоха: спазм и отек бронхов не дают воздуху свободно циркулировать в бронхах.

Повышенная реактивность бронхиальной стенки ведет к тому, что уже на начальных стадиях болезни развивается обструкция и человек ощущает нехватку воздуха.

Одышка при хронической обструкции отличается следующими признаками:

- медленно прогрессирует,

- уменьшается при отхождении мокроты,

- усиливается при обострениях, в дождливую погоду, во время физической нагрузки, при снижении атмосферного давления и действии раздражителя,

-

больных эмфиземой называют образно – розовые пыхтельщики: цианоз не характерен, а для того, чтобы облегчить дыхание, человек дышит ртом и складывает губы трубочкой, использует положение ортопноэ (опирается руками о колени и наклоняет туловище),

больных эмфиземой называют образно – розовые пыхтельщики: цианоз не характерен, а для того, чтобы облегчить дыхание, человек дышит ртом и складывает губы трубочкой, использует положение ортопноэ (опирается руками о колени и наклоняет туловище), - пациентов, страдающих хроническим бронхитом врачи называют синими отечниками т.к. они всегда отечны и кожные покровы цианотичны.

Симптоматика хронической ДН определяется стадией и полностью сопряжена с развитием недостаточности правых отделов сердца.

Для того, чтобы компенсировать гиповентиляцию, гипоксию и гиперкапнию при дыхательной недостаточности, почки усиленно вырабатывают эритропоэтин – стимулятор продукции эритроцитов в костном мозге. Уровень эритроцитов, и, соответственно, гемоглобина возрастают. Развивается вторичная полицитемия.

Полицитемия приводит к повышению объема крови, ее вязкости и сгущению, что затрудняет работу сердца. Клинически болезнь проявляется упорными головными болями и ощущением тяжести и давления в голове. Артериальное давление повышается. Уровень гемоглобина повышается у женщин – выше 170 г/л. у мужчин – выше 180 г/л, показатель гематокрита выше 50, концентрация эритроцитов выше 6,5*10 в 12 степени г/л.

Острая дыхательная недостаточность

Острая дыхательная недостаточность может возникнуть при пневмотораксе, гипостатической пневмонии, разлитом плеврите. Острая ДН часто повторяется при эмфизематозном фенотипе хронической обструктивной болезни легких. Выделяют три стадии острой дыхательной недостаточности:

-

1 стадия. ОДН – умеренной – частота дыхания не превышает 30 в минуту, цианоз незначительный, тахикардия до 100 уд. в мин. Артериальное давление повышено умеренно (от 130/90 до 160/100 мм. рт. ст).

1 стадия. ОДН – умеренной – частота дыхания не превышает 30 в минуту, цианоз незначительный, тахикардия до 100 уд. в мин. Артериальное давление повышено умеренно (от 130/90 до 160/100 мм. рт. ст). - 2 стадия. Тахипноэ до 40 в мин., выраженный цианоз, кожа покрыта холодным потом, частота пульса возрастает до 120-130 уд. в мин., давление увеличивается до 220/100 мм. рт. ст.

- 3 стадия. Характеризуется тахипноэ более 40 в мин. или поверхностным редким дыханием (8-10 в мин.), артериальное давление может не определяться, кожа покрыта синими пятнами, пульс частый, нитевидный, ритм нарушен, не исключены судороги.

Хроническое легочное сердце и застойная сердечная недостаточность

Недостаточность дыхательной, а именно газообменной функции легких в сочетании с деструкцией капиллярного русла, рано или поздно приводит к вовлечению и поражению сердечно-сосудистой системы.

Повышение уровня углекислого газа в крови ведет к ацидозу и рефлекторному сужению капилляров легких, а склероз альвеолярной и бронхиальной ткани – к поражению микроциркуляторного русла. Сеть артериол легочных артерий – сосудов, которые приносят в легкие венозную кровь для обогащения кислородом – начинают компенсаторно утолщать свои стенки. Давление в системе легочных артерий возрастает, что приводит к легочной гипертензии.

Постепенно утолщение стенок доходит и до правого желудочка (откуда выходят легочные артерии) – он гипертрофируется. Правый желудочек не может полноценно вытолкнуть кровь в сосуды малого круга кровообращения. Постепенно давление в нем нарастает, что приводит к затруднению притока крови в правое предсердие, которое перерастягивается. Результатом таких процессов становится развитие патологического хронического легочного сердца – компенсаторного итога его гиперфункции.

Постепенно утолщение стенок доходит и до правого желудочка (откуда выходят легочные артерии) – он гипертрофируется. Правый желудочек не может полноценно вытолкнуть кровь в сосуды малого круга кровообращения. Постепенно давление в нем нарастает, что приводит к затруднению притока крови в правое предсердие, которое перерастягивается. Результатом таких процессов становится развитие патологического хронического легочного сердца – компенсаторного итога его гиперфункции.

Уменьшение выброса крови из правого желудочка ведет к изменениям распределения кровотока во всем организме. Сначала снижается наполнение кровью левых отделов сердца и, как следствие этого, снижается сердечный выброс артериальной крови из левого желудочка. В итоге нарушается кровообращение большого круга: развивается сердечная недостаточность левых отделов сердца.

Результатом постоянной напряженной и неэффективной работы левого желудочка становится застой венозной крови в органах. Причины:

- легочная гипертензия,

- полицитемия.

Клиника сердечной недостаточности коррелирует с дыхательной и определяется стадией:

-

Первая стадия. Признаки болезни слабые: одышки и тахикардии нет либо при выраженной физической нагрузке.

Первая стадия. Признаки болезни слабые: одышки и тахикардии нет либо при выраженной физической нагрузке. - Вторая стадия. Начало застоя венозной крови в большом круге. Характеризуется одышкой при ходьбе, слабостью, утомляемостью, тахикардией в покое, незначительными отеками нижних конечностей, ощущением тяжести в правом подреберье, вздутием живота, тошнотой. Цианоз имеет легкий характер. Кончики пальцев имеют вид барабанных палочек из-за нарушения кровотока в конечностях.

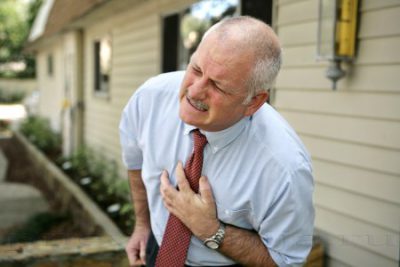

Третья стадия. Микроциркуляция в большом круге значительно нарушена. Одышка в покое с усилением в положении лежа, возможно кровохарканье. Посинение носогубного треугольника, конечностей. Тахикардия и боли за грудиной в области сердца, ощущение тяжести, распирания и боли в правом подреберье, пульсация эпигастрия.

Выраженные отеки конечностей, диффузия жидкости в брюшную полость (асцит). Сильная головная боль и бессонница вследствие повышения содержания углекислого газа в крови, который ведет к закислению внутренней среды – ацидозу.

Выраженные отеки конечностей, диффузия жидкости в брюшную полость (асцит). Сильная головная боль и бессонница вследствие повышения содержания углекислого газа в крови, который ведет к закислению внутренней среды – ацидозу.- Четвертая стадия. Терминальная. Абсолютный застой крови в большом круге: дистрофия органов, цирроз печени, асцит, анасарка (отек всего тела), постоянная одышка.

Недостаточность сердечной деятельности при ХОБЛ способна привести к экстренным состояниям: отеку легких, острой сердечной недостаточности, ТЭЛА.

Пневмония

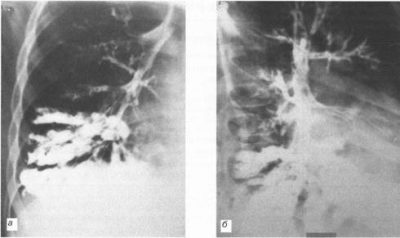

Во время обострения при ХОБЛ, вследствие усиления обструкции, вокруг суженных бронхов может возникнуть перифокальное воспаление – очаговая пневмония. Патологический процесс отграничен сегментом или ацинусом.

Застойные процессы в малом круге кровообращения ведут к развитию гипостатической пневмонии.

При ХОБЛ обострение воспалительного процесса способствует еще большей обструкции и затруднению выхода мокроты, что способствует дальнейшему распространению процесса и приводит к пневмонии с поражением доли.

Болезнь протекает с вариабельной симптоматикой:

-

Гипостатическая пневмония. Для нее характерно острое начало. Резко повышается температура тела до фебрильных цифр (39°C и выше), больного сильно знобит, выражена слабость, пульс учащен, усиливается одышка, которая наблюдается и без нагрузок, кожные покровы цианотичны. Отмечается сильная ночная потливость. Кашель сухой в начале болезни, а далее продуктивный: откашливается слизистая или гнойная мокрота. Характерна боль в груди, головная боль,

Гипостатическая пневмония. Для нее характерно острое начало. Резко повышается температура тела до фебрильных цифр (39°C и выше), больного сильно знобит, выражена слабость, пульс учащен, усиливается одышка, которая наблюдается и без нагрузок, кожные покровы цианотичны. Отмечается сильная ночная потливость. Кашель сухой в начале болезни, а далее продуктивный: откашливается слизистая или гнойная мокрота. Характерна боль в груди, головная боль, Перифокальная очаговая пневмония. Развивается постепенно. В начале заболевания температура тела субфебрильная (до 38°C), далее повышается до более высоких цифр. Характерна боль в грудной клетке на стороне поражения.

Одышка усиливается, кашель продуктивный с отделением гнойной мокроты. Иногда больной может и не заметить ухудшение состояния, тогда такую пневмонию вылечить становится тяжело. Обострения пневмонии повторяются чаще, в результате чего ХОБЛ может осложниться бронхоэктазами и пневмофиброзом.

Исходы пневмонии

Пневмония, как осложнение ХОБЛ, имеет затяжное и длительное течение. При снижении адаптивных возможностей организма на поздних стадиях ХОБЛ, воспаление легких может привести к ряду осложнений:

Возможно вовлечение в процесс листков плевры с развитием плеврита. Они покрываются фибрином, а в плевральной полости скапливается серозный или гнойный экссудат. Скопившаяся жидкость сжимает легкие и сердце. Экссудат может подвергнуться резорбции (обратному всасыванию), тогда на поверхности плевры останется только фибрин (сухой плеврит). Значительное количество гноя приведет к эмпиеме плевры.

-

сухой плеврит характеризуется присоединением выраженного болевого синдрома. Боли локализуются в боковых и задних отделах грудной клетки,

сухой плеврит характеризуется присоединением выраженного болевого синдрома. Боли локализуются в боковых и задних отделах грудной клетки, - при эмпиеме плевры самочувствие больного резко ухудшается: температура тела очень высокая (39-41°C), боль в груди на стороне эмпиемы нестерпимая. Возникает острая дыхательная недостаточность, возможен спонтанный пневмомедиастинум.

-

- Бронхоэктазы представляют собой мешотчатые стойкие расширения мелких дистальных бронхов и бронхиол. Приобретенные бронхоэктазы значительно ухудшают течение ХОБЛ. В бронхиальных расширениях постоянно присутствует инфекция, отхождение мокроты из них крайне затруднено. В результате обострения наступают все чаще. Клинически бронхоэктазы ничем не отличаются от признаков обструктивного бронхита.

Пневмофиброз и пневмосклероз, как исход пневмонии, приводят к значительной потере паренхимы легкого и выключению части органа из процесса дыхания. Фиброзный тяж представляет собой участок разрастания соединительной ткани на месте хронического гнойного процесса.

Пневмофиброз и пневмосклероз, как исход пневмонии, приводят к значительной потере паренхимы легкого и выключению части органа из процесса дыхания. Фиброзный тяж представляет собой участок разрастания соединительной ткани на месте хронического гнойного процесса.Результатом пневмосклероза является нарастающая одышка, прогрессирование возрастания давления в легочных сосудах и застойных явлений в большом круге кровообращения. Усиливается цианоз, нарастает слабость, появляются отеки. Бронхоэктазы характерны для бронхитического типа ХОБЛ, а склерозирование легких – для эмфизематозного.

Пневмоторакс и пневмомедиастинум

Угрожающим для жизни состоянием является скопление воздуха в полости плевры – спонтанный пневмоторакс, который развивается в результате разрушения участка легких. Разрыв легкого возникает вследствие возрастания внутрибронхиального давления в конечных отделах бронхов и альвеолах из-за нарастающей обструкции вышерасположенных бронхов. Причины:

- формирование субплевральных воздушных полостей (скопление воздуха непосредственно между легким и окружающей его плеврой, вследствие диффузии воздуха через истонченную стенку альвеол к околовенозным пространствам и далее под плевру),

-

краевой пневмофиброз,

краевой пневмофиброз, - буллезная эмфизема,

- краевые бронхоэктазы,

- выраженный бронхоспазм.

Пусковые механизмы разрыва ткани:

- физическая нагрузка,

- сильный кашель,

- напряжение (рвота, дефекация, чихание, крик),

- эндоскопические исследования (бронхо-, гастроскопия).

Симптомы заболевания связаны с рефлекторным раздражением плевры. Это проявляется острой болью в груди, распространяющейся на руку и шею. Вследствие спадения легочной ткани затрудняется дыхание, оно учащается и становится поверхностным. Коллапс легкого ведет к смещению органов, находящихся в средостении. Сдавление воздухом сердца приводит к тахикардии.

Исходы пневмоторакса:

Исходы пневмоторакса:

- воспаление плевры,

- острая дыхательная недостаточность,

- внутриплевральное кровотечение,

- напряженный пневмоторакс с развитием пневмомедиастинума, подкожной эмфиземы, прогрессирующей дыхательной недостаточности.

Рецидив пневмоторакса при ХОБЛ наступает в 15-50% случаях.

Спонтанная эмфизема средостения или пневмомедиастинум характеризуется попаданием воздуха к органам средостения при пневмотораксе в районе корня легкого. Из-за разницы давления в средостении и периферии плевральной полости, вышедший наружу воздух распространяется к воротам легких и к органам медиастинума (сердце, трахея, крупные сосуды, нервы).

Далее воздух проходит к клетчатке шеи, мягким тканям грудной клетки, околосердечную сумку. Клинически заболевание проявляется резкой сдавливающей болью за грудиной, затруднением вдоха, одутловатостью шеи, гнусавостью, болью в горле, спине, плечах, слабостью.

Далее воздух проходит к клетчатке шеи, мягким тканям грудной клетки, околосердечную сумку. Клинически заболевание проявляется резкой сдавливающей болью за грудиной, затруднением вдоха, одутловатостью шеи, гнусавостью, болью в горле, спине, плечах, слабостью.

Фактически, осложнения при ХОБЛ следуют друг за другом: дыхательная недостаточность ведет к полицитемии и легочной гипертензии. Возрастание давления в системе малого круга порождает хроническое легочное сердце и застойную сердечную недостаточность. Часто обостряющаяся ХОБЛ, и пневмония ведут к пневмофиброзу, склерозу, бронхоэктазам и провоцируют пневмоторакс.

Загрузка…

Источник

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – бронхолегочное прогрессирующее заболевание, при котором происходит ограничение воздушного потока, который циркулирует через дыхательные пути. В результате все системы организма человека страдают от нехватки кислорода и избытка углекислого газа.

Болезнь развивается из-за повреждающих факторов, которые длительно воздействуют на дыхательную систему: хронические воспаления нижних дыхательных путей, постоянное вдыхание воздуха с вредными компонентами (сажа, химические вещества). На первом месте среди неблагоприятных факторов, вызывающих развитие этого тяжелого заболевания, стоит курение.

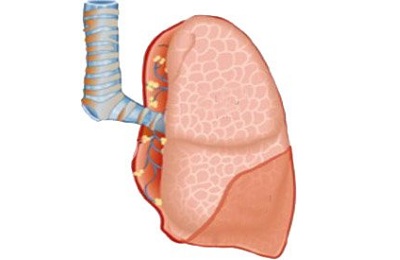

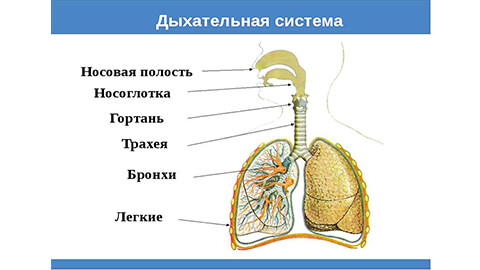

Как устроена дыхательная система

Дыхательная система состоит из дыхательных путей и легких. Поступление кислорода к клеткам организма происходит путем его переноса в альвеолы легких, а потом в кровь.

Альвеолы – структурная часть легких. Они представляют собой тонкостенные пузырьки диаметром 0,2мм, оплетенные сетью капилляров. В легких содержится около 500 миллионов альвеол. Через капилляры кислород попадает в кровь и разносится по всем системам организма. И так же через капилляры продукт жизнедеятельности – углекислый газ, доставляется из организма в альвеолы.

Нижние дыхательные пути – это трахея и бронхи. На вдохе по ним в легкие с воздухом транспортируется кислород, а на выдохе выводится углекислый газ.

Бронхи – парный орган, который ответвляется от трахеи к правому и левому легкому. Они представляют собой разветвленную сеть трубочек, которые заполняют весь объем легких. Тоненькие кончики бронхов заканчиваются множеством альвеол.

Кроме транспортной функции у бронхов есть еще одна важная – защитная. Воздух, проходя по ним, согревается, обеззараживается и фильтруется.

Защитная функция работает благодаря строению эпителия внутренних стенок бронхов и бактерицидному слизистому секрету, который продуцируется в бронхах.

ХОБЛ – что это за болезнь?

По различным причинам защитный барьер организма срабатывает не всегда. Слизистые оболочки повреждаются, и тогда в тканях возникает иммунный ответ – воспаление. Это может случиться из-за аллергенов, вдыхания вредных веществ, болезнетворных бактерий и вирусов.

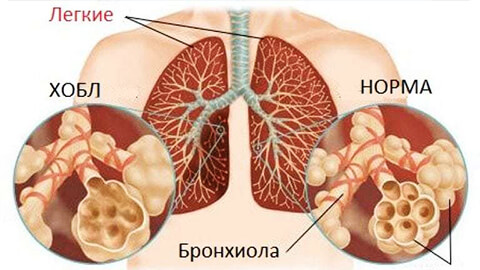

При воспалении бронхов (бронхите) ткани отекают, краснеют, количество слизи резко возрастает, она становится вязкой. Если при этом диаметр бронхов сужается, их способность проводить воздух соответственно ухудшается. Это явление называется обструкцией. При обструкции пациент испытывает затруднение при дыхании, одышку, возможен спазм. Если воспаление затрагивает альвеолы – возникает воспаление легких.

Обструкция характерна для бронхиальной астмы, осложненной формы острых и хронических бронхитов (обструктивные бронхиты).

Но что такое ХОБЛ и чем она отличается от этих заболеваний? Дело в том, что обструкция бывает обратимой. При астме причиной обструкции бывает бронхоспазм, когда бронхиальные мышцы сокращаются, приводя к сужению просвета бронхов. Применение спазмолитиков и бронхолитиков снимает приступ.

При остром бронхите после выздоровления ткань заживает и восстанавливает свои функции.

Хроническая обструктивная болезнь характерна необратимыми процессами в тканях бронхов и альвеол. В этом случае возникают изменения на органическом уровне, и обструкция плохо поддается устранению препаратами. В результате дыхательная система уже не справляется со своими задачами, и человек испытывает хроническую дыхательную недостаточность.

Ткани организма хронически недополучают кислород, а углекислый газ не выводится как следует. К тому же измененная слизистая оболочка не может справляться с микробами и вирусами, и больной начинает страдать инфекционными заболеваниями. Хроническая обструкция имеет склонность к прогрессированию.

Заболевание захватывает бронхи и легкие, и включает в себя хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких. Большинство пациентов имеют признаки обеих болезней.

Как развивается ХОБЛ

Болезнь формируется постепенно. Запуском ее механизма является неблагоприятные внешние воздействия, провоцирующие воспалительный процесс в органах дыхательной системы. Также важным фактором является генетическая предрасположенность, из-за которой происходит нарушение баланса разрушения и синтеза здоровой ткани.

При воспалении высвобождаются легочные протеазы – ферменты, которые расщепляют молекулы слизистой ткани бронхов и легких. В норме этот процесс сбалансирован работой антипротеаз, которые «отвечают» за восстановление молекул. Одной из протеаз является альфа-1-антитрипсин. В ряде случаев у людей больных ХОБЛ наблюдается недостаток альфа-1-антитрипсина. Это значит, что активность антипротеаз снижена, и процесс разрушения ткани преобладает над процессом восстановления.

Если здоровая структура слизистой оболочки бронхов не успевает восстанавливаться, она замещается фиброзной соединительной тканью по типу рубцовой. Если вредные воздействия не прекращаются, эта грубая ткань, постепенно нарастает, утолщая стенки бронхов и сужая их диаметр. Также при воспалительном процессе возникает гиперсекреция слизи, которая забивает проход бронхов. Через какое-то время процесс становится необратимым и начинает прогрессировать даже если вредные факторы будут устранены.

Если бронхи при повреждении утолщаются, то стенки альвеол наоборот – разрушаются. В результате происходит патологическое расширение воздушных пространств, паренхима оказывается более слабо прикрепленной к дыхательным путям, что ведет к затруднению выхода воздуха на выдохе. Разрушенные альвеолы могут образовывать буллы (воздушные кисты) диаметром более 1 см. Такие патологии приводят к утрате эластической силы легких и их гипервоздушности.

Какие факторы ведут к развитию заболевания

Курение

По статистике около 75% случаев ХОБЛ вызваны злостным курением. Выкуривание 20 сигарет в день более в течении 20 лет и дольше, с большой вероятностью приводит к клинически установленному диагнозу. При пассивном курении регулярно около 20 часов в неделю риск заболеть удваивается.

Неблагоприятные профессиональные воздействия

Работа в условиях повышенной загазованности, запыленности и химической загрязненности – то есть при вдыхании веществ, повреждающих слизистую оболочку дыхательных путей, например, на асбестовых, гипсовых предприятиях, шахтах.

Риск заболевания повышается, если работа или бытовые условия связаны с вдыханием смол, возникающих при сжигании дров, угля и другого биотоплива, при недостаточной вентиляции помещения.

Тяжелое течение бронхиальной астмы

Если астма протекает длительное время с тяжелыми приступами, обструкция бронхов постепенно перестает быть обратимой, и переходит в хроническую форму. Это особенно вероятно, если диагноз был установлен с детства.

Хронические инфекции

Рецидивирующие инфекционные заболевания нижних дыхательных путей могут приводить к хронизации и развитию обструкции. В свою очередь, люди больные ХОБЛ, часто страдают инфекциями дыхательных путей. Хроническая обструкция приводит к застою мокроты в нижних дыхательных путях, что способствует размножение бактерий. Это в свою очередь усиливает воспаление и дальнейшее поражение бронхолегочной ткани. А значит ведет к скорейшему прогрессированию заболевания.

Симптомы ХОБЛ

Кашель – самый ранний признак заболевания. Сначала он имеет эпизодический характер, затем становится ежедневным. Кашель курильщика можно считать ранним симптомом развивающейся обструктивной болезни.

Отделение мокроты. Относительно ранний симптом. В период ремиссий мокроты может не быть.

Одышка. Появляется примерно через 10 лет после начала заболевания. На поздней стадии одышка появляется даже при незначительных физических нагрузках, вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности.

Дыхание. Ослабленное, свистящее, на выдохе укороченное. Дыхание через сжатые зубы.

Потеря веса.

Бочкообразная грудная клетка.

При развитии дыхательной недостаточности кожа больного приобретает синюшный оттенок, возникает отечность, одутловатость лица. Концы фаланг пальцев утолщаются.

При запущенных формах болезни у человека могут развиваться признаки отравления углекислым газом (чаще в ночное время).

Диагностика

Заболевание формируется задолго до возникновения функциональных нарушений, которые можно зафиксировать инструментально. Поэтому, к сожалению, ранняя диагностика ХОБЛ практически невозможна.

При диагностировании применяют такие методы:

- рентгенографию и КТ (компьютерную томографию) грудной клетки;

- исследование функции дыхательной системы при помощи спирометрии и других тестов;

- посевы мокроты на микрофлору;

- определение уровня альфа-1-антитрипсина;

- ЭКГ и эхокардиография для исключения сердечных причин одышки и выявления осложнений на сердце.

При диагностике важно дифференцировать ХОБЛ от заболеваний со сходной клинической картиной – астмой, сердечной недостаточностью.

Лечение

Стратегической задачей при лечении стабильно протекающей обструктивной болезни является предупреждение обострений и повышение функциональности дыхательной системы.

Для этой цели применяется комплекс мер:

- Отказ от табакокурения. Имеет решающее значение в терапии.

- Ингаляционные бронходилататоры – препараты, расширяющие бронхи.

- Ингаляционные кортикостероиды – снижают воспаление и облегчают симптомы.

- Препараты ингибиторы фосфодиэстеразы-4 – обладают противовоспалительным и бронхорасширяющим воздействием.

- Оксигенотерапия – лечение кислородом.

- Нормализация питания.

- Лечебная физкультура.

- В некоторых случаях показано хирургическое вмешательство.

Пациентам с ХОБЛ показана вакцинация против гриппа во избежание осложнений и резкого прогрессирования болезни.

Осложнения

Течение ХОБЛ характерно следующими осложнениями:

- Дыхательная недостаточность.

- Рецидивирующие инфекции дыхательных путей.

- Легочная гипертензия (повышенное давление в малом круге кровообращения).

- Недостаточность правого желудочка сердца (легочное сердце).

- Пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

- Рак легких.

- Ишемическая болезнь сердца.

- Тревожные и депрессивные расстройства.

- Потеря веса.

Осложненное течение заболевания заканчивается летальным исходом в 50% случаев в течение 10 лет после установления диагноза. Прогноз во многом зависит от того, удалось ли пациенту отказаться от курения и каков стаж курильщика у него был до этого.

Источник