Дыхательная экскурсия грудной клетки при пневмонии

Пневмония, иначе — воспаление легких, наиболее распространенное заболевание легких, может возникнуть либо самостоятельно, либо как осложнение после какой-то другой болезни. По течению болезни различают острую и хроническую пневмонию, по клинической картине —очаговую и крупозную. При острой пневмонии, как правило, поражается в основном паренхима легких, а при хронической пневмонии — не только парен-

химатозная, но и интерстициальная (промежуточная) ткани. Отличительной особенностью очаговой пневмонии является вовлечение в воспалительный процесс отдельных участков легких — сегментов или долек. Возникает она в разных участках легких, часто начинаясь с поражения бронхов, а затем легочной ткани. При крупозной пневмонии воспалительный процесс захватывает всю долю легких или ее значительную часть. В патогенезе заболевания важное место занимают три пути проникновения возбудителей: бронхогенный, гематогенный и лии-фогенный. При первичных пневмониях ведущим считается бронхогенный путь заражения, при вторичных пневмониях отмечается эндогенный механизм развития воспаления легких.

В.И. Маколкин и СИ. Овчаренко (1987) в клинической картине острых пневмоний выделяют следующие синдромы:

— интоксикационный — общая слабость, бледность, сни

жение аппетита;

— общие воспалительные изменения — жар, озноб, резкое

повышение температуры до 39—40°С, лейкоцитоз, уве

личение СОЭ;

— воспалительные изменения легочной ткани — появление

кашля и мокроты, изменение частоты и характера дыха

ния, появление влажных хрипов;

— вовлечение других органов и систем — изменения со сто

роны сердечно-сосудистой, нервной и других систем.

К этому следует добавить возникновение сильной колющей боли в груди, усиливающейся при дыхании, нарушение механизма правильного дыхания. Рефлекторное нарушение функций дыхательного аппарата приводит к возникновению у больного поверхностного дыхания и недостаточной вентиляции легких. Слабая экскурсия грудной клетки, недостаточная глубина дыхательных движений приводит у больных, особенно тяжелобольных, к развитию застойных явлений в легких. При воспалении больших участков легких в патологический процесс может вовлекаться и миокард, где происходят дистрофические процессы, что ведет к снижению сократительной способности миокарда.

Крупозная и очаговая пневмония характеризуется образованием в просвете альвеол легких экссудата. Экссудат в легочной ткани может полностью рассасываться или осложниться

нагноением. Под влиянием медикаментозного лечения, с падением температуры, уменьшением лейкоцитоза усиливается кашель с отделением мокроты. С этого момента необходимы элементарные дыхательные упражнения, способствующие отделению мокроты.

Течение хронической пневмонии — длительное, затяжное, с периодами обострений и ремиссий, поэтому ЛФК показана при всех периодах и формах заболевания. Применяется она в комплексе с медикаментозным лечением, физиотерапией, психотерапией и диетотерапией. Противопоказания носят временный характер, к ним относятся: общее тяжелое состояние больного, температура тела 37,5°С и выше, сильные боли, кровотечение, абсцесс легкого, полный ателектаз легкого, дыхательная недостаточность Ш степени, а также тахикардия (ЧСС свыше 100 уд/мин).

Основные задачи физической реабилитации при пневмонии:

1) усиление крово-, лимфообращения в легких для ускорения

рассасывания воспалительного экссудата и предупрежде

ния осложнения;

2) способствование более полному выведению мокроты, про

филактика развития бронхов, бронхоэктазов;

3) укрепление дыхательных мышц, увеличение экскурсии

легких и жизненной емкости легких;

4) нормализация механики дыхания: урежение и углубление

дыхания;

5) восстановление адаптации дыхательного аппарата и всего

организма к физической нагрузке;

6) реабилитирующее воздействие на сердечно-сосудистую,

дыхательную, нервную и другие системы организма для

повышения их функции и поддержания общей физической

работоспособности.

Методика реабилитации на стационарном этапе. При пневмонии в условиях стационара больному рекомендуется один из перечисленных двигательных режимов: строгий постельный (редко при необходимости), постельный, расширенный постельный (палатный) и свободный. Назначение двигательного режима зависит от тяжести болезни, ее течения и других факто-

ров. При улучшении клинической картины заболевания больной последовательно переводится на следующий двигательный режим.

Постельный двигательный режим. ЛФК чаще всего назначается на 3—4-й день пребывания больного в стационаре, при улучшении самочувствия пациента и уменьшения температуры тела ниже 37,5 °С. Средства ЛФК: гимнастические упражнения, дыхательные упражнения, лечебный массаж. Формы занятий: утренняя гигиеническая гимнастика УГГ (5—7 мин), Лечебная гимнастика ЛГ (10—15 мин).

_, Метод проведения — гимнастический, способ — индивиду-13(льный (в палате) или малогрупповой (если в одной палате 3— 4 больных). Исходное положение: лежа на спине, боку, сидя з^а кровати, спустив ноги. Применяются простые гимнастические упражнения, которые охватывают мелкие и средние мышечные группы верхних и нижних конечностей, выполняются Повороты и наклоны туловища для предупреждения плевральных спаек. На выдохе больной кашляет, а методист может сдавливать грудную клетку синхронно с кашлевыми толчками, помогая выведению мокроты, с этой же целью используется и толчкообразный выдох. При кашлевом толчке кратковременно повышается внутригрудное давление, что способствует более полному расправлению легкого. Дозировка каждого упражнения 2—4 раза, темп выполнения — медленный, для мелких мышечных групп — средний, соотношение дыхательных упражнений к гимнастическим — 1:1, 1:2.

Сначала выполняются статические упражнения, а затем динамические. В конце занятия пульс увеличивается на 8— 12 уд/мин по сравнению с исходным. После окончания занятия рекомендуется массаж (особенно лицам пожилого возраста) конечностей и грудной клетки (поглаживание, растирание, ударные приемы — для отхождения мокроты) в течение 8—10 мин.

Расширенный постельный (палатный) двигательный режим. Средства ЛФК: дыхательные и гимнастические упражнения, воздушные ванны в палате, лечебный массаж. Формы занятий: УГГ (8—10 мин), ЛГ (15—20 мин), дозированная ходьба на месте и по палате.

Последовательно используются исходные положения лежа

на спине, боку, сидя и стоя. В комплексе ЛГ преобладают гимнастические упражнения для плечевого пояса и верхних конечностей в сочетании с дыхательными. Включаются упражнения с предметами: гимнастической палкой, медицинболом. Дозировка упражнений 4—6 раз. Темп — для мелких мышечных групп — быстрый, для средних и больших — средний. Соотношение ДУ к ГУ — 1:1; 1:2. Дыхательным упражнениям на этом этапе уделяют большое внимание, они призваны увеличивать силу дыхательной мускулатуры и подвижность диафрагмы, способствовать отхождению мокроты и восстановить правильный механизм внешнего дыхания.

После окончания занятия рекомендуется массаж плечевого пояса, грудной клетки и нижних конечностей.

Свободный двигательный режим. При благоприятном течении пневмонии больной с остаточными явлениями в легочной ткани на 10—14-й день пребывания в стационаре переводится на свободный режим. Средства физической реабилитации позволяют восстановить структуру органов дыхания и их функцию, адаптировать организм больного к постоянно возрастающим физическим нагрузкам и подготовить его к бытовой и профессиональной деятельности.

Средства ЛФК: физические упражнения, естественные факторы природы, лечебный массаж, по возможности механотерапия. Формы ЛФК: УГГ (10—15 мин), ЛГ (20—25 мин), самостоятельные занятия физическими упражнениями, тренировочная ходьба по ступенькам лестницы, дозированная ходьба и др. Занятия проводятся в положении больного сидя и стоя, упражнения охватывают все мышечные группы, используются различные предметы и снаряды. Так, часть упражнений проводится у гимнастической стенки — наклоны туловища в сочетании с дыхательными упражнениями в соотношении с гимнас-■ тическими 1:2, 1:3. Занятия включают также подвижные игры и ряд общеразвивающих и дыхательных упражнений, выполняемых при ходьбе. Лечебный массаж назначается по показаниям и после занятий физическими упражнениями.

Тренировочная ходьба по ступенькам лестницы начинается с освоения 9—11 ступеней, с каждым занятием увеличиваясь на 3—5 ступеней. Скорость подъема — 1 ступень за 1—2 с. Дозированная ходьба назначается больному на территории парковой

зоны стационара (если она имеется). В первый день ему рекомендуют пройти 300—500 м со скоростью 50—60 шагов/мин. Расстояние ежедневно следует увеличивать на 100—200 м, а скорость ходьбы — на 5—7 шагов/мин. Во время занятий необходим контроль за состоянием больного.

После выписки из стационара больным, перенесшим пневмонию, рекомендуется продолжить занятия лечебной физкультурой по месту дальнейшего восстановительного лечения: либо в поликлинике (в домашних условиях под контролем методиста ЛФК), либо в санаторно-курортных условиях.

Источник

Для того чтобы правильно собрать анамнез, студенты учатся годами учатся опрашивать, осматривать и обмерять пациента. Это целое искусство — быстро и качественно заполнить первичную карту так, чтобы даже врачу, который никогда не встречался с вашим больным, было сразу все понятно. Одним из этапов сбора анамнеза является антропометрическое исследование, включающее в себя определение размеров грудной клетки, объема дыхательных движений, их симметричности и частоты, участие в акте дыхания мускулатуры.

Форма грудной клетки

К чему врач стремится в процессе осмотра? В первую очередь это выявление характеристик грудной клетки в покое и в процессе движения наряду с показателями спирометрии, например, такими как объем вдоха, скорость и объем выдоха и многие другие. Их взаимоотношение поможет дифференцировать пульмонологическую патологию от неврологической, от травмы или отека легких.

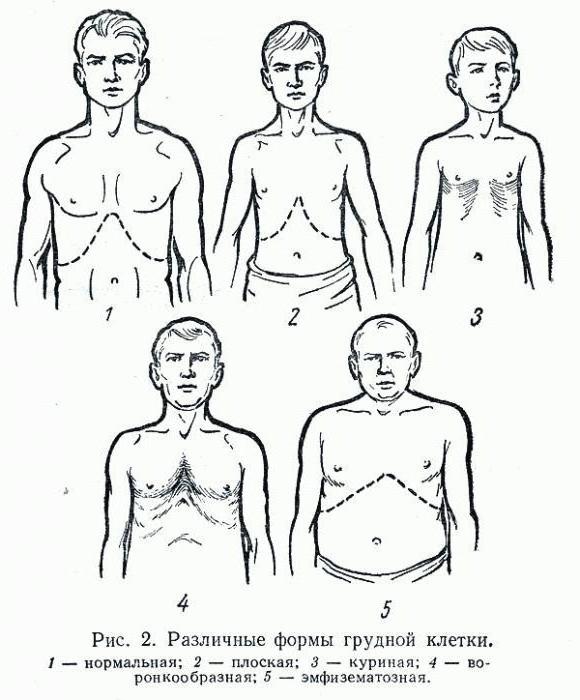

В первую очередь при визуальном осмотре мы можем посмотреть форму грудной клетки. Различают правильную или неправильную вариации. Далее смотрим на симметричность обеих ее половин и равномерность дыхательных движений.

Тип грудной клетки

В клинической анатомии выделяют следующие возможные варианты развития событий:

- Нормостенический, когда соотношение ширины и глубины правильное, над- и подключичные ямки умеренно вдавлены, ребра идут косо, расстояние между ними сохраняется в норме, лопатки неплотно прижаты к грудной клетке, а угол эпигастрия прямой.

- Астенический тип чаще всего бывает у стройных людей. Размер, представляющий глубину грудной клетки меньше, за счет этого создается впечатлением, что она имеет вытянутую форму. Чаще всего ямки около ключицы выражены резко, кожа над ними западает. Ребра расположены скорее вертикально, чем под углом, угол, сформированный мечевидным отростком, острый. У таких людей чаще всего слабо развиты мышцы плеча и спины, а нижний край ребер легко прощупывается при пальпации.

- Гиперстенический тип, соответствует какому же типу телосложения. Грудная клетка слегка похожа на цилиндр, глубина и ширина одинаковы, промежутки между ребрами узкие, они расположены практически параллельно. Над- и подключичные ямки выделяются слабо, эпигастральный угол тупой.

- Эмфизематозная грудная клетка встречается у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой. Она похожа на гиперстеническую, но имеет достаточно широкие межреберные промежутки, ход ребер горизонтальный, практически без уклона, лопатки по отношению к ребрам расположены вплотную, нет явного выделения над- и подключичных ямок.

- Паралитическая грудная клетка по внешним признакам похожа на астеническую. Она встречается у больных туберкулезом, хроническими заболеваниями легких, плевры, у сильно истощенных, кахексичных людей и при генетической патологии – синдроме Морфана.

- Рахитическая, или килевидная грудная клетка — встречается в основном у детей. Ее отличительные особенности — это вдавление в центральной части в области мечевидного отростка грудины. А также наличие симптома четок, утолщений в месте перехода костной части ребра в хрящевую из-за неправильного остеогенеза.

Способ дыхания

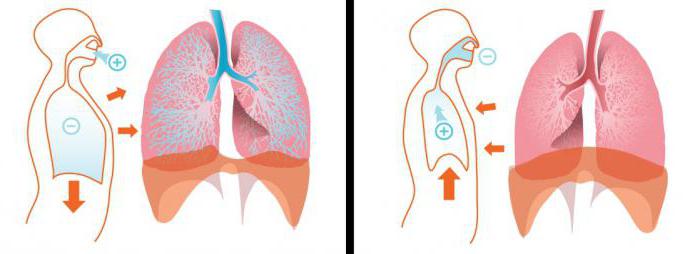

Экскурсия грудной клетки зависит не только от ее типа и формы, но и от того, как человек дышит: ртом или носом. В этой связи различают разные типы дыхания.

Грудное — встречается преимущественно у женщин. При этом типе основная нагрузка падает на межреберные мышцы и диафрагму. Брюшной тип дыхания больше характерен для мужчин. У них в акте дыхания активно участвует передняя брюшная стенка.

Различают также ритм дыхания (ритмичное или аритмичное), глубину (глубокое, средней глубины или поверхностное) и частоту (количество дыхательный движений в минуту).

Симметричность

Дыхательная экскурсия грудной клетки в норме симметрична. Для того чтобы проверить этот признак, нужно посмотреть на движение нижних углов лопаток во время глубокого вдоха и выдоха. Если одна из лопаток не успевает за другой, это говорит о нарушении функции внешнего дыхания и может свидетельствовать о воспалительных процессах, таких как плевриты. Кроме того, асимметрия может наблюдаться после оперативных вмешательств на грудной клетке, при сморщивании легкого вследствие злокачественных новообразований или некроза.

Еще один случай, когда экскурсия грудной клетки может быть нарушена – это патологическое увеличение легкого. Такая ситуация может наблюдаться при эмфиземе, бронхоэктатической болезни, выпотном или экссудативном плеврите, закрытом пневмотораксе.

Техника измерения

Как определить экскурсию грудной клетки? Довольно просто: путем замеров и несложных вычислений.

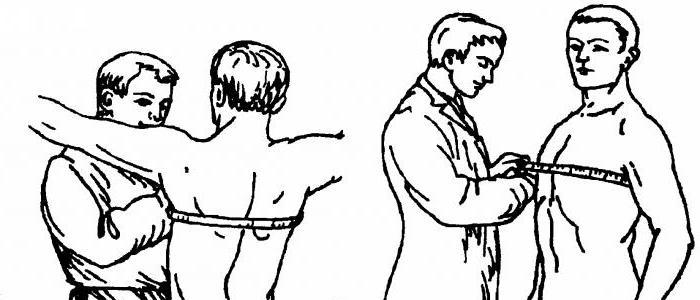

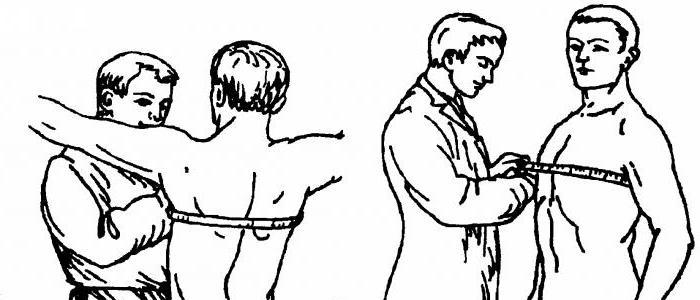

Обследуемого просят встать лицом к врачу и развести руки в стороны. Желательно, чтобы верхняя часть туловища при этом была освобождена от одежды. Затем доктор берет сантиметровую ленту и располагает ее так, чтобы она проходила через углы лопаток. Исследуемому предлагается сделать глубокий вдох и задержать дыхание. В этот момент производится первый замер. После чего пациент может выдохнуть и снова задержать дыхание, чтобы врач смог еще раз измерить окружность грудной клетки. Собственно, это и была экскурсия грудной клетки. Как измерить частоту вдохов или их глубину в литрах? Тоже достаточно просто, если есть дополнительное оборудование, такое как часы и пикфлуометр.

Деформация грудной клетки

Экскурсия грудной клетки в норме должна быть симметрична над всеми участками, но иногда наблюдается неравномерное сопротивление ее стенок давлению воздуха. И тогда образуются выпячивания или втягивания. Втягивание – это, как правило, следствие фиброза или ателектаза легкого. А одностороннее выбухание грудной клетки может указывать на скопление в этом месте жидкости или воздуха.

Для проверки симметричности врач должен приложить руки к спине больного по обе стороны от позвоночного столба и попросить сделать несколько глубоких вдохов. Отставание одной из половин может говорить доктору о том, что у человека развивается плеврит или пневмония, а равномерное снижение или отсутствие экскурсии легких может натолкнуть на мысль об эмфиземе.

Нормальные показатели

На самом деле, не существует четких критериев, какая должна быть экскурсия грудной клетки. Норма (см) довольно относительна и зависит от возраста, телосложения, пола человека. В среднем она колеблется в пределах от одного до трех сантиметров. Окружность грудной клетки — тоже значение относительное, только для детей существуют специальные таблицы, которые отражают динамику и гармоничность их развития.

Частота дыхания

Когда определена экскурсия грудной клетки, врач занимается подсчетом вдохов-выдохов. В этот момент важно отвлечь пациента на что-то другое, иначе он может исказить результаты, дышать более часто или, наоборот, реже.

Поэтому незаметно для больного специалист располагает руку на поверхности грудной клетки. Это удобно делать, когда считаешь пульс и подсчитываешь количество движений в минуту. Нормальная экскурсия грудной клетки предполагает двенадцать-двадцать дыхательных движений. Если пациент не дотягивает до нижней границы нормы, то, скорее всего, у него скоро проявится неврологическая симптоматика, если же частота значительно выше, то вероятный диагноз связан с патологиями, что препятствуют человеку глубоко дышать (жидкость, перелом ребер, невралгии и т. д.). Кроме того, учащение дыхания может наблюдаться по причине лабильного психоэмоционального состояния, на высоте лихорадки либо в предагонии.

Экскурсия грудной клетки (разница ее окружности между вдохом и выдохом) не всегда входит в приоритетное исследование врачей скорой помощи или соматических стационаров. Это считается рутинным занятием, хотя и не заслуженно. Раньше, когда еще не были повсеместно распространены аппараты УЗИ, МРТ и КТ, доктора могли выявить скрытую патологию, просто приложив руку к груди больного.

Источник

Экскурсия

грудной

клетки.

При наблюдении за дыхательной экскурсией

обращают внимание

на степень симметричного расширения

грудной клетки во время вдоха, на движение

лопаток и межреберных промежутков.

Наблюдать лучше со спины больного.

Для

оценки экскурсии грудной клетки на нее

накладывают сантиметровую ленту сзади

— на уровне угла лопаток, спереди — на

уровне сосков. Больного просят глубоко

вдохнуть и измеряют окружность грудной

клетки в сантиметрах, то же производят

при глубоком выдохе. В норме экскурсия

грудной клетки колеблется от 6 до 8 см.

Уменьшение ее говорит об имеющейся

патологии легких или грудной клетки.

Наиболее частой причиной уменьшения

экскурсии грудной клетки является

эмфизема легких, пневмосклероз,

бронхиальная астма и т.д. Одностороннее

ограничение подвижности грудной клетки

может наблюдаться при выпотном плеврите,

пневмотораксе, ателектазе, пневмониях

и других заболеваниях легких.

42Типы дыхания. Отставание в дыхании одной половины грудной клетки, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры. Патологические виды дыхания.

Различают

следующие типы

дыхания:

грудной, брюшной и смешанный.

Если

дыхательные движения осуществляются

за счет сокращения межреберных мышц,

то говорят о верхнереберном или грудном

типе дыхания.

Это дыхание присуще, в основном, женщинам.

Нижнереберный

или брюшной

(диафрагмальный) тип

дыхания характерен для мужчин.

Появление

грудного типа дыхания у мужчин

свидетельствует об ограниченной функции

диафрагмы, наблюдается при острой

патологии органов брюшной полости с

раздражением брюшины, значительном

повышении внутрибрюшного давления.

Наоборот, появление у женщин брюшного

типа дыхания указывает на возможное

поражение легких (плеврит), наблюдается

при переломе ребер

Смешанный

тип,

при котором в дыхании участвуют нижние

отделы грудной клетки и верхняя часть

живота, встречается у лиц пожилого

возраста, а также при ригидности грудной

клетки и снижении эластичности легочной

ткани (эмфизема, пневмосклероз).

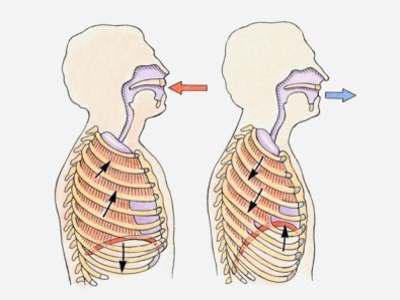

Наблюдение

за дыхательными движениями позволяет

установить частоту, глубину, ритм и

форму дыхания.

Частота

дыхательных движений определяется

подсчетом их в одну минуту. Счет надо

вести незаметно для больного, для чего

кладут руку на подложечную область. При

этом отвлекают его внимание. С этой

целью берут его руку и делают вид, что

считают пульс. Здоровый человек в покое

совершает от 16 до 20 дыхательных движений

в минуту. Следует помнить, что соотношение

между частотой дыхания и пульсом в норме

обычно составляет 1:4.

Дыхание

может учащаться после приема пищи,

движений, при эмоциональных проявлениях

(радость, страх, волнение).

Учащение

дыхания

в патологических условиях возможно:

При

уменьшении дыхательной поверхности

легких. Причиной этого могут быть:

воспаление (пневмония, туберкулез

легких); спадение альвеол при сдавлении

(гидроторакс, пневмоторакс, опухоли

плевры и средостения); выключение части

легкого из дыхания (обтурационный

ателектаз, очаговый пневмосклероз,

инфаркт легкого).При

болезненности вдоха и выдоха (миозит,

интеркостальная невралгия, сухой

плеврит), когда глубокие дыхательные

движения резко ограничены.При

высокой температуре тела, в этом случае

причиной является раздражение

дыхательного центра кровью повышенной

температуры.

Учащение

дыхания может встречаться при истерии.

При

значительном учащении дыхания можно

обнаружить участие в акте дыхания

вспомогательных

мышц:

кивательных, трапецевидных и грудных.

Урежение

дыхания

обусловлено угнетением дыхательного

центра, которое может возникнуть из-за

повышения внутричерепного давления

при кровоизлияниях в мозг, развитии

опухоли, менингите, гидроцефалии и т.д.

или вследствие интоксикации при уремии,

диабетической коме, инфекции и др.

Дыхание

здорового человека характеризуется

одинаковой глубиной

и продолжительностью вдоха и выдоха

В некоторых случаях редкое дыхание

бывает глубоким и шумным. Такое дыхание

получило название большого, глубокого,

шумного дыхания или дыхания

Куссмауля.

Оно наблюдается при диабетической,

уремической или печеночной комах и

обусловлено накоплением в крови кислых

продуктов обмена веществ (ацидоз). Реже

дыхание Куссмауля встречается при

поражении варолиева моста и среднего

мозга.

При

поражениях дыхательного центра может

возникнуть нарушение и ритма и глубины

дыхания. Если нарушение ритма повторяется

в определенной последовательности, то

такое дыхание называется периодическим.

Различают две формы периодического

дыхания: дыхание Чейн-Стокса и дыхание

Биота.

Чейн-Стоксово

дыхание

характеризуется постепенным нарастанием

амплитуды дыхательных движений, которые,

достигнув максимума, постепенно снижаются

и заканчиваются паузой (апноэ) длительностью

до 1 минуты. Каждый цикл включает примерно

10-12 дыхательных движений. Это дыхание

встречается при серьезных нарушениях

кровообращения в головном мозге и при

тяжелых интоксикациях (уремия, инфекция

и

Дыхание

Грокка,

или диссоциированное дыхание,

аналогично

дыханию Чейна-Стокса, но без продолжительных

пауз апноэ. Причиной нарушения ритма

дыхания является поражение

координационного центра,

приводящее

к нарушению координации при акте

дыхания межреберных мышц и диафрагмы.

Встречается при абсцессах головного

мозга, менингите, опухолях головного

мозга.

Дыхание

Биота

характеризуется возникновением пауз

на фоне равномерных, нормальных

дыхательных движений. Паузы между

отдельными периодами могут быть различной

продолжительности (от нескольких секунд

до полминуты)- Данная форма дыхания

встречается при менингите, кровоизлияниях

в мозг, иногда при уремии и диабетической

коме, при агональном состоянии.

Диагностическое

значение имеет соотношение

по длительности вдоха и выдоха:

так вдох удлиняется при сужении в области

гортани к трахеи вследствие сдавления

их опухолью, аневризмой аорты, при

аспирации инородного тела и резком

отеке гортани. Дыхание сопровождается

резким свистящим шумом (стридорозное

дыхание). В свою очередь, выдох удлиняется

при нарушении проходимости мелких

бронхов (бронхиальная астма). Удлинение

вдоха или выдоха часто сопровождается

участием в акте дыхания вспомогательных

мышц.

Источник