Формулировка диагноза при пневмонии у

Справочник болезней

«Если здоровье плохо — думай о чем-нибудь другом» Эдуард Бенсон

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пневмония — инфекционное воспаление легочной паренхимы.

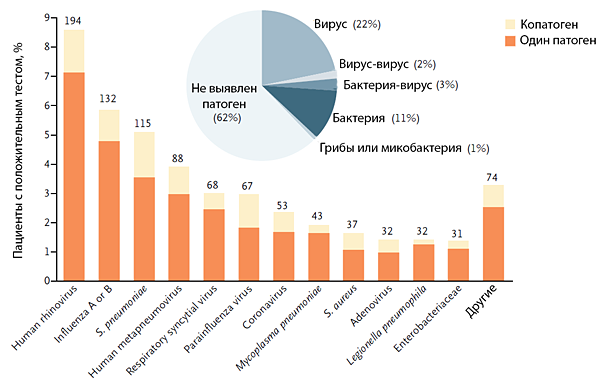

Этиология

Jain S, et al. N Engl J Med. 2015;373:415–27.

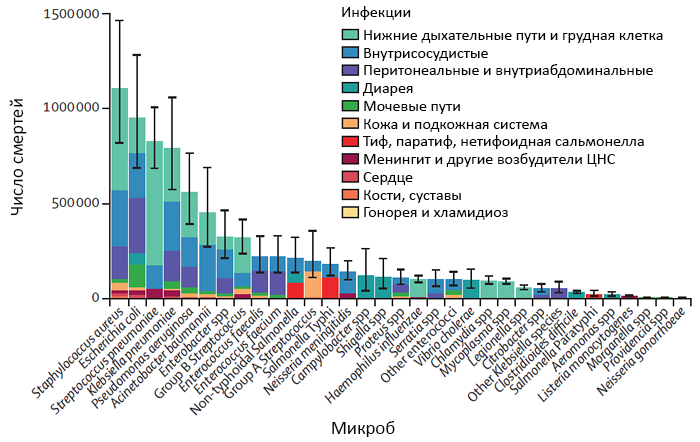

ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИИ

с

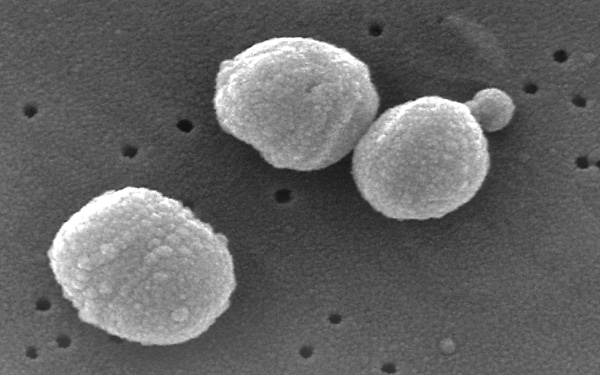

Streptocoсcus pneumoniae

Электронная фотография Streptocoсcus pneumoniae. Janice Haney Carr.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ ПНЕВМОНИИ

• Окраска по Граму и посев мокроты, посев крови.

• Тяжелая внебольничная пневмония.

• Эмпирическое лечение MRSA или P. aeruginosa.

• Предшествующая инфекция (особенно респираторная) MRSA или P. aeruginosa.

• Госпитализация и лечение парентеральными антибиотиками в последние 90 сут.

Аденовирусы в назофарингеальных клетках

Желтая иммунофлуоресценция указывает на антигены аденовирусов. Hibbert K, et al. N Engl J Med. 2018;378:182–90.

ДИАГНОСТИКА КЛИНИЧЕСКАЯ

• Кашель с мокротой.

• Лихорадка.

• Притупление перкуторного звука.

• Локально мелкопузырчатые, крепитирующие хрипы.

• Шкалы: диагностика пневмонии (GRACE consortium), тяжести (CRB-65, SMART-COP).

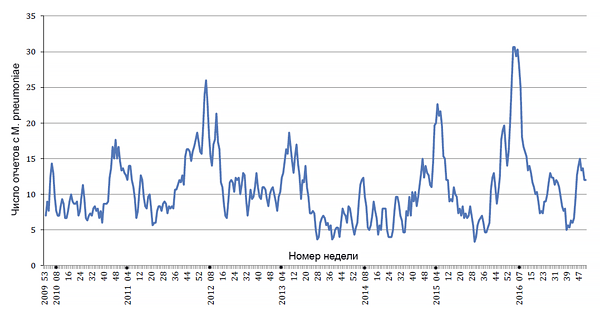

Отчеты по Mycoplasma pneumoniae Великобритании

Public Health England.

ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРНАЯ

• Общий анализ крови.

• Пульсоксиметрия.

• Рентгенография: прямая, боковая. При разрешении симптомов за 5–7 сут контроль не требуется (1% рака за 90 сут).

• Компьютерная томография: при неинформативной рентгенограмме.

• УЗИ, плевральная пункция.

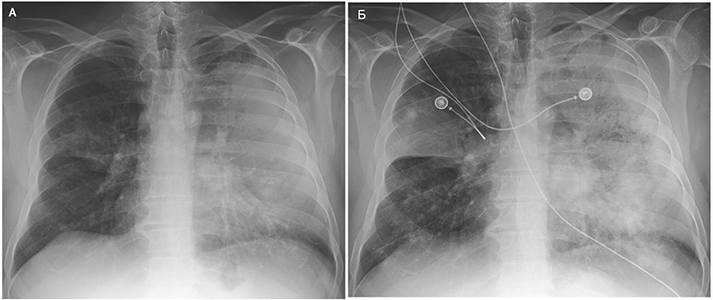

Рентгенография грудной клетки

Диссеминированный легочной бластомикоз. 6 сут до госпитализации (А), 5 сут после (Б). Mansour M, et al. New Engl J Med. 2015;373:1554–64.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПНЕВМОНИИ

• Плевральный выпот (неосложненный и осложненный).

• Эмпиема плевры.

• Деструкция/абсцедирование легочной ткани.

• Острый респираторный дистресс-синдром.

• Острая дыхательная недостаточность.

• Сепсис, септический шок (50% всех причин [ATS]).

• Вторичная бактериемия, сепсис, гематогенный очаги отсева.

• Перикардит, миокардит.

• Нефрит.

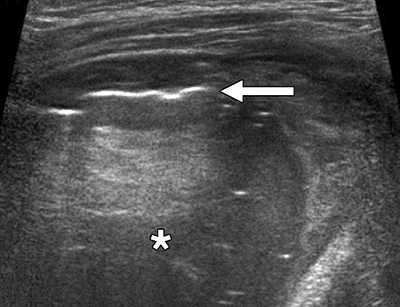

Ультразвуковое исследование легких

Стрелка — плеврит, звездочка — уплотнение. Schenck E, Rajwani K. Curr Opin Infect Dis. 2016;29:223–8.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПНЕВМОНИИ

• Условия: внебольничная, госпитальная (>48 ч после госпитализации).

• Локализация: сегмент, доля, легкое.

• Тяжесть: тяжелая, нетяжелая.

• Этиология: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Pneumocystis jiroveci…

• Особые формы: интерстициальная (± с аутоиммунными признаками [ESC]), эозинофильная.

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА

• Внебольничная пневмония (Str. pneumoniae), в нижней доле справа, нетяжелая. [J13]

• Внебольничная пневмония верхней доли слева, тяжелая. [J18.1]

• Внебольничная пневмония двухсторонняя, вызванная коронавирусом (COVID-19), тяжелая. [U07.2]

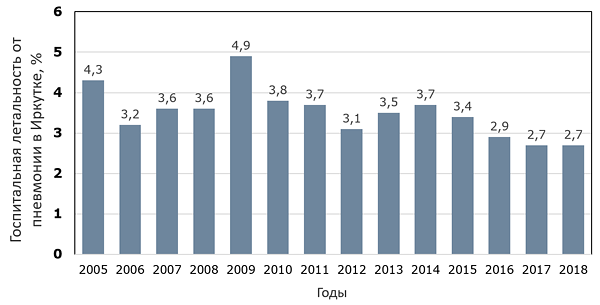

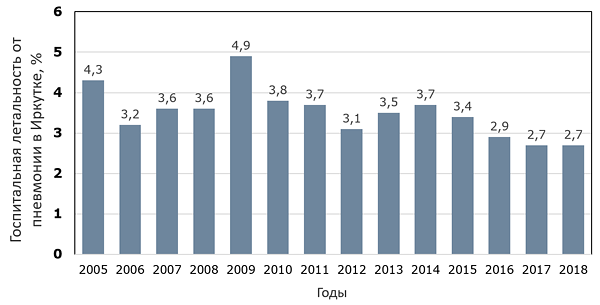

Динамика госпитальной летальности от пневмонии в Иркутске

ИркутскСтат, 2019.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (ERS/ESCMID)

• Подозрение на тяжелую пневмонию (оглушенность, тахипноэ >30, тахикардия >100, гипотензия <90/60 мм рт. ст.).

• Нет эффекта на антибиотики.

• Пожилые с повышенным риском осложнений (коморбидность: диабет, сердечная недостаточность, умеренная/тяжелая ХОБЛ, болезни печени, почек, злокачественные новообразования).

• Подозрение на легочную эмболию.

• Подозрение на злокачественное новообразование.

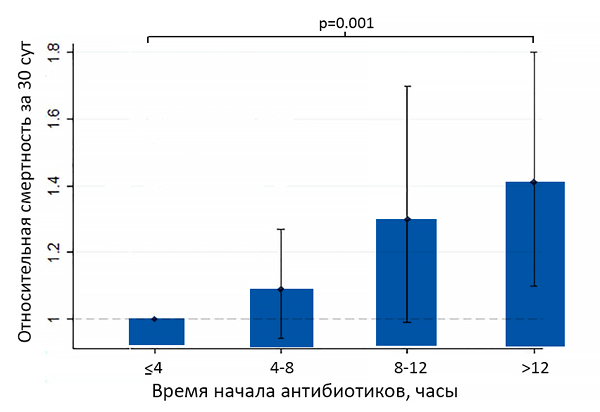

Время начала антибиотиков и смертность от внебольничной пневмонии

Daniel P, et al. Thorax. 2016;71:568–70.

КРИТЕРИИ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ (IDSA/ATS)

Большие критерии

• Септический шок с необходимостью вазопрессоров (>4 ч).

• Потребность в механической ИВЛ.

Малые критерии

• Частота дыхания ≥30 в мин.

• PaO2/FiO2 ≤250.

• Поражение >2 долей по R.

• Оглушенность/дезориентация.

• Уремия с азотом мочевины >20 мг/дл.

• Лейкопения <4•109/л.

• Тромбоцитопения <100•1012/л.

• Гипотермия <36°C.

• Гипотензия, требующая агрессивной инфузии.

Перевод в ПИТ: 1 большой или 3 малых критерия.

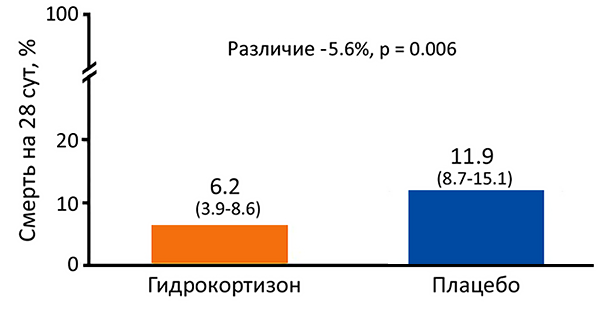

Кортикостероиды у пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией

Снижение смертности на 3%, потребности в ИВЛ на 5%, длительности лечения на 1 сут. Siemieniuk R, et al. Ann Intern Med. 2015;163:519–28.

ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ

• Антибиотики.

• Кортикостероиды при рефрактерном септическом шоке (ATS/IDSA).

• Назначение противокашлевых препаратов, отхаркивающих, муколитиков, антигистаминных и бронходилататоров, физиотерапии нецелесообразно (ERS/ESCMID).

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (IDSA/ATS, 2019)

Амбулаторно, без коморбидности, риска MRSA или P.aeruginosa

• Азитромицин 500 мг и далее 250 мг однократно.

• Кларитромицин 500 мг дважды или 1000 мг продленного однократно.

• Доксициклин 100 мг дважды.

• Амоксициллин 1 г 3 раза.

Амбулаторно, есть сопутствующие болезни

• Бета-лактам: амоксициллин/клавуланат 500/125 мг 3 раза, 875/125 мг дважды, цефуроксим 500 мг дважды + макролид.

• Респираторный фторхинолон: левофлоксацин 750 мг, моксифлоксацин 400 мг, гемифлоксацин 320 мг однократно.

Стационар, нетяжелая

• Ампициллин-сульбактам 1.5–3 г через 6 ч, цефотаксим 1–2 г через 8 ч, цефтриаксон 1–2 г + азитромицин 500 мг однократно или кларитромицин 500 мг дважды.

• Левофлоксацин 750 мг, моксифлоксацин 400 мг однократно.

Стационар, тяжелая

• Бета-лактам + маколид.

• Бета-лактам + респираторный фторхинолон.

• MRSA: ванкомицин 15 мг/кг, линезолид 600 мг через 12 ч.

• P. aeruginosa: пиперациллин-тазобактам 4.5 г, имипенем 500 мг через 6 ч; меропенем 1 г, цефепим 2 г, цефтазидим 2 г, азтреонам 2 г через 8 ч.

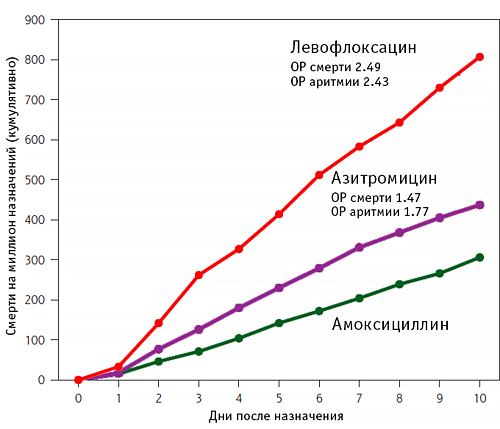

Частота общей и аритмогенной смерти при лечении антибиотиками

Rao G, et al. Ann Fam Med. 2014;12:121–7.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

• Минимум 5 сут.

• MRSA или P.aeruginosa 7 сут.

• Без лихорадки (≤37.8°C) в течение 48 ч.

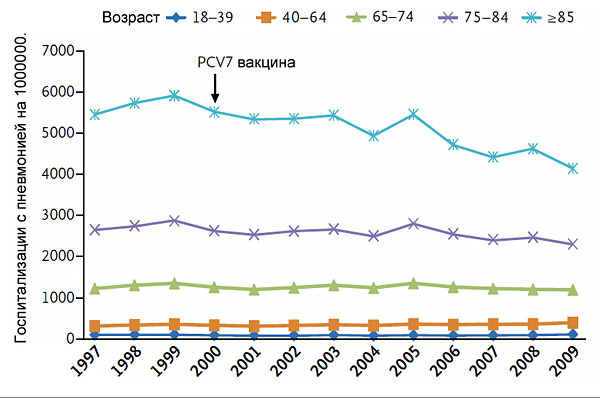

Частота пневмонии после начала вакцинации

Griffin M, et al. NEJM. 2013;369:155–63.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОТИВОПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ (PPSV23, PCV13)

• Иммунокомпетентные пожилые >65 лет.

• <65 лет с хроническими заболеваниями.

• Спленэктомия.

Источник

Пневмонии — это группа различных по

этиологии, патогенезу и морфологической

характеристике острых очаговых

инфекционных заболеваний легких с

преимущественным поражением респираторных

отделов и наличием внутриальвеолярной

экссудации

Классификация

Внебольничная пневмония (приобретенная

вне лечебного учреждения) пневмония.

Синонимы: домашняя, амбулаторная.Госпитальная пневмония (приобретенная

в лечебном учреждении) пневмония.

Синонимы: нозокомиальная, внутрибольничная.Аспирационная пневмония.

Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами

иммунитета (врожденный иммунодефицит,

ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия).

Внебольничная пневмония — острое

заболевание, возникшее во внебольничных

условиях, сопровождающееся симптомами

инфекции нижних дыхательных путей

(лихорадка, кашель, выделение мокроты,

возможно гнойной, боли в груди, одышка)

и рентгенологическими признаками

недавних очагово-инфильтративных

изменений в лёгких при отсутствии

очевидной диагностической альтернативы.

Госпитальная или нозокомиальная

пневмония определяется как пневмония,

развивающаяся через 48 и более часов

после госпитализации.

Аспирационные

пневмонии

обусловлены попаданием в дыхательные

пути из желудка (при регургитации)

неклостридиальных облигатных анаэробов

(Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium

nucleatum, Peptococcus и др.) чаще всего в сочетании

с разнообразной грамотрицательной

палочковой микрофлорой.

Пневмонии у лиц с тяжелыми нарушениями

иммунитетасвязаны с цитомегаловирусной

инфекцией, патогенными грибами,

Pneumocystis carinii, микобактериями туберкулеза,

а также практически со всеми микробными

агентами.

По тяжести:

нетяжелая (в диагнозе можно не указывать)

тяжелая

Примеры формулировки диагноза:

1. Внебольничная пневмония верхней доли

справа (S1,S2),

нетяжелое течение, неуточненной

этиологии. ДНI–II(клинически).

2. Госпитальная пневмония нижней доли

правого легкого, тяжелое течение,

стафилококковой этиологии. Осложнения:

ВН IIIпо рестриктивному

типу. Экссудативный плеврит справа.

3.

Внебольничная долевая (Str.

pneumoniae)

пневмония нижней доли правого легкого.

Тяжелое течение. Осложнения: Правосторонний

экссудативный плеврит. Инфекционно-токсическая

почка. Дыхательная недостаточность 2

степени (клинически).

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма (БА) — хроническое

воспалительное заболевание дыхательных

путей, в котором принимают участие

многие клетки и клеточные элементы.

Хроническое воспаление обуславливает

развитие бронхиальной гиперреактивности,

которая приводит к повторяющимся

эпизодам свистящих хрипов, одышки

преимущественно в ночные или утренние

часы. Эти эпизоды обычно связаны с

распространенной, но изменяющейся по

своей выраженности обструкцией

дыхательных путей в легких, которая

часто бывает обратимой либо спонтанно,

либо под действием лечения.(GINA,

2006 г.)

Классификация

По этиологии

Неоднократно предпринимались попытки

классифицировать БА на основе этиологии,

особенно с учетом сенсибилизирующих

внешних факторов. Однако возможности

такой классификации ограничены, так

как для некоторых больных не удается

выявить внешние факторы риска. Несмотря

на это поиск внешних факторов развития

БА (например профессиональной) должен

являться частью первоначальной

диагностики, так как от его результатов

будет зависеть подход к ведению пациентов

и к элиминации аллергенов. выделние

аллергической БА нецелесообразно, так

как причиной БА редко является единственный

специфический аллерген(GINA,

2006 г.).

В РФ принята

нижеприведенная этиологическая

классификация.

Этиология:

атопическая

(экзогенная, аллергическая) форма:

атопический анамнез, наследственность

отягощенная по атопии, положительные

кожные аллергопробы, уровень общего

IgE > 100 ME/мл, симптомы других аллергических

заболеваний, раннее начало астмы;неатопическая

(эндогенная, неаллергическая) форма:

отсутствие атопического анамнеза,

отрицательные кожные аллергопробы,

общий IgЕ

100 ME/мл, дебют астмы в зрелом возрасте;

аспириновая форма

бронхиальной астмы;смешанная форма:

с указанием всех вариантов.

Профессиональная

БА может развиться у людей различных

профессий , связанных с воздействием

различных химических агентов, растворителей

(изоцианаты, формальдегид, акриловые

соединения и др.) в мастерских по ремонту

автомобилей, химчистках. при производстве

пластика, зубных лабораториях.

стоматологических кабинетах и пр. (А.Г.

Чучалин, 2007).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

По замыслу создателей, ситуационная классификация пневмоний должна увеличить вероятность предположений об этиологическом факторе. Однако суждения об этиологии, базирующиеся на ситуационном диагнозе, являются не настолько достоверными, как хотелось бы, и для практического врача в этих суждениях больше желаемого, чем доказательности.

Как видно из перечня этиопатогенов, одни и те же возбудители с разной частотой могут вызывать пневмонию в любых условиях. Но трудности на этом не исчерпываются. Клинические наблюдения показывают, что достоверность эпидемиологических и ситуационных критериев в установлении этиологии пневмоний имеет значение только применительно к лицам, практически здоровым до развития пневмонии, то есть к лицам с первичными пневмониями.

Применительно к лицам, у которых имеются другие легочные и внелегочные, острые и хронические, часто еще не диагностированные заболевания, использование ситуационных критериев ведет к неверному предположению в отношении этиологии пневмонии. У этих больных суждения о вероятном возбудителе зависят не от эпидемиологических и ситуационных факторов, а от вида возбудителей, колонизировавших больной орган. В частности, у больных с хроническими заболеваниями легких имеется постоянная колонизация бронхов ассоциациями условно патогенных возбудителей, поддерживающих скрыто текущий хронический воспалительный процесс. Медленно меняющееся соотношение между разными возбудителями регулируется межвидовой конкуренцией бактерий и состоянием естественного иммунитета человека. Эта микрофлора и вызывает обострения воспалительного процесса в легких при любых неблагоприятных условиях и независимо от ситуационных влияний (вне лечебного учреждения или в больничных условиях). Необходимо также иначе, чем при первичной пневмонии, оценивать опасность воспалительного процесса, вызванного этими привычными для организма человека возбудителями.

Увеличение достоверности предположений о возбудителе может быть достигнуто возвращением в классификацию понятий «первичная» и «вторичная» пневмонии. В течение многих лет понятия «первичная» и «вторичная» пневмонии являлись непременными и важнейшими категориями классификаций пневмоний (табл. 2.), предложенных отечественными авторами.

Таблица 2.

Классификация пневмоний (до 1995 года)*

| Этиология | Бактериальные, вирусные, орнитозные, риккетсиозные, микоплазменные, грибковые, аллергические, инфекционно-аллергические, неустановленной этиологии |

| Патогенез | Первичные; вторичные, связанные с циркуляторными расстройствами; аспирацией; травмой; операцией; воздействием физических, химических факторов; септические; прочие |

| Клинические и морфологические признаки | Паренхиматозная: крупозная; очаговая; интерстициальная |

| Локализация и протяженность | Односторонняя; двухсторонняя; тотальная; долевая; сегментарная |

| Тяжесть | Крайне тяжелая; тяжелая; средней тяжести; легкая |

| Течение заболевания | Острая; затяжная |

* Н. С. Молчанов (1962); О. В. Коровина (1978); Е. В. Гембицкий (1983).

Наличие этих критериев в классификации пневмоний в те годы помогало врачам предполагать вероятный спектр возбудителей. Но еще более наличие и обязательное использование этих понятий в клиническом диагнозе инициировали у врачей необходимость в проведении дифференциальной диагностики. Следует отметить, что понятия «первичная» и «вторичная» пневмонии никогда не подвергались критическому анализу. Применяя ситуационную классификацию пневмоний, пульмонологи СНГ без обсуждения перестали рекомендовать эти термины к использованию при формулировке диагноза.

Опыт применения современной международной классификации показал, что отказ отечественных клиницистов от существовавших ранее понятий «очаговая» и «крупозная» пневмонии не вызвал отрицательных последствий. Отсутствие этих терминов в классификации легко компенсируется указанием в диагнозе на локализацию патологического процесса по долям и сегментам и разделением пневмоний по степеням тяжести. Отказ от терминов «паренхиматозная» и «интерстициальная» пневмонии также не вызвал никаких возражений, так как эти термины не соответствовали морфологическому субстрату болезни. Пневмония сопровождается поражением всех анатомических структур легкого, поэтому практически не встречается чисто паренхиматозной или интерстициальной пневмонии. Вызывает некоторое сожаление исключение терминов «острая» и «затяжная» пневмонии, поскольку без них врачу иногда бывает трудно обосновать необходимость продления стационарного лечения свыше двух недель больным с исходно массивным и медленно рассасывающимся острым воспалительным процессом в легких.

Потери, связанные с исключением понятий «первичная» и «вторичная» пневмония, особенно велики. Они оказались не меньшими или даже большими, чем приобретения в виде включения ситуационных понятий — «внебольничная», «нозокомиальная», «аспирационная», «иммунодефицитная».

В определении внебольничной пневмонии указывается, что это «острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях или диагностированное в течении 48 часов от момента госпитализации, проявляющееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей и рентгенологическими признаками очаговых и инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы». Заключительные слова: «при отсутствии очевидной диагностической альтернативы» — не имеют подкрепления в классификации и поэтому недостаточно акцентируют внимание врачей на проблеме дифференциальной диагностики первичного и вторичного (диагностическая альтернатива) воспалительного процессов, отличительные признаки которых далеко не так «очевидны», как это указывается в определении.

В современной пульмонологической литературе, включая все изданные практические рекомендации по диагностике и лечению пневмоний, дифференцированию первичных и вторичных пневмоний не уделяется никакого внимания, чему способствует отсутствие в действующей классификации понятий «первичная пневмония» и «вторичная пневмония». Отсутствие этих терминов в классификации позволяет врачу любой воспалительный процесс в легких отнести к пневмонии, создает серьезные трудности в трактовке воспалительных процессов разного происхождения и не направляет внимание врачей на проведение дифференциальной диагностики разных болезней, сопровождающихся неспецифическим воспалительным процессом в бронхах и легких и проявляющихся сходными симптомами. Используемая классификация позволяет лишь догадываться, что под внебольничными пневмониями подразумеваются преимущественно первичные пневмонии, а под нозокомиальными (госпитальными) — вторичные пневмонии. Применяющаяся классификация ущербна еще и потому, что врачи избегают использования терминов «нозокомиальная» или «внутрибольничная» пневмония в связи с неизбежными объяснениями с санитарно-эпидемиологической службой.

Практические наблюдения показывают, что внебольничные и госпитальные пневмонии могут быть и первичными, и вторичными. Больные со скрыто протекающими заболеваниями (ХОБЛ, пороки развития легких, бронхоэктатическая болезнь, хроническая почечная недостаточность, хронические заболевания органов кровообращения и т. д.) могут заболеть «пневмонией» в домашних условиях. В этих случаях «пневмония» будет внебольничной, но она вторичная по патогенезу, и ее этиология не соответствует той, которая предполагается в соответствии с европейско-американской ситуационной классификацией. Более того, иногда такой воспалительный процесс и пневмонией называть не следует, а согласно принятой классификации он трактуется как внебольничная пневмония. В данных примерах ситуационный диагноз «внебольничная пневмония» не способствует правильному выбору антибактериальной терапии, поскольку этиологический фактор при первичных и вторичных пневмониях не совпадает по доминирующим патогенам. У больных со скрыто протекающими хроническими заболеваниями этиология нозокомиальной пневмонии также может не соответствовать ожидаемой.

Следовательно, после того как врач вынесет суждение о пневмонии как внебольничной или внутрибольничной, следует установить, первичная она или вторичная, и необходимость этого установления должна быть подкреплена классификацией (табл. 3). Необходимость отражения в диагнозе понятий «первичная и вторичная пневмонии» будет служить постоянным стимулом к проведению дифференциальной диагностики пневмоний с другими легочными и внелегочными заболеваниями, сопровождающимися появлением воспалительного процесса в легких.

Таблица 3.

Классификация пневмоний, целесообразная для применения

| Ситуационные и эпидемиологические признаки, служащие основанием для суждения об этиологии | Внебольничная (приобретенная, домашняя, амбулаторная). Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) пневмония. Аспирационная пневмония. Пневмония у лиц с тяжелыми нарушениями иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия). |

| Патогенез, позволяющий судить об этиологии и доминирующем заболевании | Первичные. Вторичные, связанные: с другими заболеваниями; циркуляторными расстройствами; аспирацией; травмой; с операцией; с воздействием физических, химических факторов; септические; с прочими патологическими процессами. |

| Локализация и протяженность | Односторонняя; двухсторонняя. Тотальная; долевая; сегментарная; субсегментарная. |

| Тяжесть | Крайне тяжелая; тяжелая; средней тяжести; легкая. |

| Течение заболевания | Острая; затяжная. |

| Осложнения | Дыхательная недостаточность; сердечно-сосудистая недостаточность; сепсис; острый респираторный дистресс-синдром; плевральный выпот и др. |

Механизм развития воспалительного процесса в легких, характер его течения, методы лечения, тенденция к излечению, прогноз при первичной и вторичной пневмониях имеют существенные различия. Соответственно должна различаться формулировка диагноза при первичной и вторичной пневмониях. Имеются отличия в методике диагностического поиска при проведении дифференциальной диагностики. Поэтому разделение пневмоний по патогенезу на первичные и вторичные должно найти отражение в классификации, применяющейся в настоящее время. Чтобы это разделение не представлялось затруднительным, необходимо четко определить понятия «первичная пневмония» и «вторичная пневмония». По нашему убеждению, в существующих определениях недостаточно акцентируется внимание на двух важнейших условиях, при наличии которых правомочен диагноз первичной пневмонии. Первым условием является анатомическая и функциональная полноценность органов дыхания, второе условие — отсутствие заболеваний других органов, существенно влияющих на функциональное состояние легких.

К первичной пневмонии следует относить острый неспецифический инфекционнозависимый воспалительный процесс, возникший в нормально развитых легких, при отсутствии в них патологических изменений, вызванных другими легочными или внелегочными заболеваниями. Отсутствие анатомических и функциональных нарушений в легких позволяет прогнозировать быстрое и качественное излечение первичной пневмонии.

К вторичной пневмонии следует относить неспецифический инфекционный воспалительный процесс, возникший в легком с анатомическими и функциональными нарушениями, патогенетически связанными с прогрессированием другого (как правило, хронического) легочного заболевания или являющимися одним из проявлений или осложнений внелегочного прогрессирующего заболевания.

В большинстве случаев анатомические и функциональные нарушения в легких, предшествующие развитию пневмонии, создают условия для перехода воспалительного процесса в затяжное и хроническое течение. Наблюдения за многими больными с первичными и вторичными пневмониями указывают на многие различия в патогенезе, клинической картине, течении воспалительного процесса в легких.

=================

Вы читаете тему: О целесообразности возвращения в классификацию пневмоний понятий «первичная» и «вторичная» пневмонии

- Терминология и определения пневмоний.

- Этиология пневмоний.

- Первичные и вторичные пневмонии. Трудности терминологии.

- Особенности патогенеза и течения первичных пневмоний.

- Особенности патогенеза и течения вторичных пневмоний.

Лаптев А. Н. Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск.

Опубликовано: «Медицинская панорама» № 9, октябрь 2008.

Источник