Химические ожоги ожог пищевода кислотой и щелочью неотложная помощь

Любой химический ожог, как собственно и термальный, характеризуется повреждением тела человека при контакте с химическими веществами, способными вызвать разрушение тканей.

Это в большинстве случаев кислота, щелочь, летучие масла, битум, керосин и бензин, фосфор и т.д. Причем чаще всего пораженные участки относятся к верхним конечностям, реже к нижним, еще реже к туловищу. Но иногда от такого ожога страдают глаза, лицо или органы пищевода и полость рта.

Надо учитывать, что последствия такого ожога зависят от глубины, тяжести проникновения и концентрации химического вещества, а также от качества своевременно оказанного лечения. В этом материале мы рассмотрим виды химических ожогов, их фото, а также узнаем, какую первую помощь следует оказать человеку в домашних условиях при химическом ожоге кожи.

Степени химических ожогов

При таких ожогах чаще всего поражается кожа лица, кисти рук, пищевод и желудок. Основными веществами, вызывающими ожоги, являются кислоты (серная, соляная, азотная, плавиковая и др.), щёлочи (едкий натр, едкое кали и др.), бензин, керосин, соли тяжёлых металлов (хлористый цинк, азотнокислое серебро и др.), некоторые летучие масла, фосфор, битум.

Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации вещества и длительности его действия на ткани. Всего принято выделять 4 степени тяжести ожога химическими веществами:

- 4 степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный покров, мышцы и сухожилия.

- 3 степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, которые расположены вблизи жировой подкожной ткани. Характерные особенности, свойственные ожогу этой степени, заключаются в появлении пузырей с жидкостью мутноватого оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в рамках него.

- 2 степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего слоя кожного покрова, еще и более глубокие его слои. Характеризуется ожог данной степени проявлениями в виде отечности и покраснения, кроме того, появляются также заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки.

- 1 степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного покрова. В числе основных проявлений, которые сопутствуют данному виду ожога, выделяют незначительный в выраженности отек и покраснение кожи. Помимо этого также в области поражения возникают легкие болезненные ощущения.

Примечательно, что признаки химического ожога в полной мере проявляются не сразу, потому оценить их степень можно лишь после оказания первой помощи. Первый симптом – жгучая боль на месте, куда попал химикат, и легкое покраснение. Если сразу же не начать оказывать помощь, ожог перейдет из 1 степени во 2 и даже 3, так как вещество продолжает действовать, проникая все глубже в слои ткани.

Первая помощь при химических ожогах

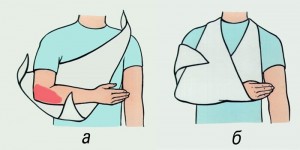

В домашних условиях оказание первой помощи при химических ожогах кожи включает: скорейшее удаление химического вещества с пораженной поверхности, снижение концентрации его остатков на коже за счет обильного промывания водой в течение 15-30 минут, охлаждение пораженных участков с целью уменьшения боли.

- При химических ожогах кислотой для нейтрализации используют 2-3% раствор питьевой соды.

- При ожогах щелочами – 1-2% раствор лимонной, борной или уксусной кислоты.

- При ожогах известью сначала сухим путём удаляют остатки извести и только потом длительно и энергично смывают поражённый участок.

- При ожогах фосфором необходимо сбросить горящую одежду или накинуть на горящую поверхность любую ткань, смоченную водой. Тушат пламя фосфора струёй воды из-под крана или 1-2% раствором медного купороса. Пинцетом удаляют все видимые частицы фосфора, после чего на обожжённую поверхность накладывают повязку, обильно смоченную 2% раствором медного купороса, 5% раствором двууглекислой соды или 3-5% раствором марганцевокислого калия.

Затем можно наложить стерильную повязку из марли, но не из ваты – ее использовать нельзя. В процессе нейтрализации химического агента с пострадавшего аккуратно снимается одежда, контактирующая с обожжённой областью, часы и украшения. Для снижения воспалительного процесса пострадавший участок кожи промывается прохладной водой, а пострадавшему необходимо дать сильный анальгетик (боль бывает вплоть до потери сознания).

При химическом ожоге обратитесь за неотложной медицинской помощью, если:

- У пострадавшего имеются признаки шока (потеря сознания, бледность, поверхностное дыхание).

- Пострадавший чувствует сильную боль, которую не удается снять с помощью безрецептурных анальгетиков, например, ацетаминофена или ибупрофена .

- Химический ожог распространился глубже первого слоя кожи и охватывает участок диаметром более 7,5 см.

- Затронуты глаза, руки, ноги, лицо, область паха, ягодиц или крупного сустава, а также полость рта и пищевод (если пострадавший выпил химическое вещество).

Отправляясь в отделение скорой помощи, возьмите с собой емкость с химическим веществом или его подробное описание для идентификации. Известная природа химического вещества дает возможность при оказании помощи в стационаре произвести его нейтрализацию, которую обычно трудно произвести в бытовых условиях.

Химический ожог пищевода

Может случиться так, что химическое вещество попало в пищевод и желудок. Это может быть сделано преднамеренно или оказаться несчастным случаем. Очень часто такими веществами оказываются аккумуляторный электролит и уксусная эссенция.

Более редкими случаями является попадание в пищевод и желудок щелочей или концентрированных кислот. У пострадавшего появляются сильные боли во рту, глотке, пищеводе, гортани и желудке. При поражении гортани больной может ощущать нехватку воздуха. Появляется рвота с кровавой слизью и кусочками слизистой желудка, которая отделяется из-за ожога.

Так как данного рода ожоги распространяются очень быстро, больной нуждается в оказании немедленной первой помощи, предусматривающей в самую первую очередь промывание желудка. Его можно промыть раствором питьевой соды, если речь идет об ожоге кислотами, либо слабым раствором уксусной кислоты при ожоге щелочами. В данном случае человеку нужно давать пить не просто большое, а действительно огромное количество жидкости, что даст возможность полностью избавиться от химического компонента.

При таких ожогах следует как можно быстрее вызвать врачей скорой помощи либо самостоятельно отвести больного в больницу.

Химический ожог глаза

Химический ожог глаза всегда считается тяжелой ситуацией с точки зрения лечения в офтальмологии. Все зависит от степени поражения, от агента, от глубины проникновения. Такой ожог может иногда привести не просто к ослаблению зрения, а даже к полной его потере.

- Химический ожог глаза кислотой самый «легкий» в лечении по сравнению с другими видами агентов.

- Химический ожог глаза щелочью сложен в лечении тем, что вызывает гидролиз самой структуры белка, что разрушает клетки и может быстро привести к влажному некрозу. Это способно затронуть внутриглазную жидкость и значительно повысить внутриглазное давление.

При химическом ожоге глаза в качестве первой помощи необходимо сделать обильное промывание и срочно обращаться к специалисту, лучше вызывать Скорую помощь.

Термический ожог кожи

Термические ожоги возникают вследствие воздействия огня, пара, горячей воды (кипятка), солнечных лучей и т.п. Наиболее часто термические ожоги получают от огня, они составляют 84 на 1000 пострадавших. Второе место занимают термические ожоги, полученные от горячих жидкостей, третье место – электроожоги.

Такие ожоги бывают трех степеней:

- I степень – покраснение кожных покровов, отек кожи;

- II степень – появление на месте ожога пузырей, наполненных прозрачной жидкостью;

- III степень – термические ожоги третьей степени подразделяют на два вида: IIIА (дермальные, поражение верхних слоев кожи) и IIIБ (омертвение всех слоев кожи, когда образуется некротический струп).

Источник

Полный текст статьи:

Щелочи

К сожалению щелочи безвкусны и практически не имеют запаха, что делает их случайное употребление более вероятным. Ожоги ротовой полости характерны для употребления щелочи, но их отсутствие ни в коем случае не говорит об отсутствии повреждения пищевода, в 25 % случаев у детей с отсутствием патологии в ротовой полости после употребления щелочей наблюдалось тяжелое поражение пищевода. Желудок поражается в 20-25 % случаев. При воздействии щелочи на слизистую пищевода возникает колликвационный некроз быстро распространяющийся на нижележащие слои до тех пор пока щелочь не нейтрализуется тканевой жидкостью. Соответственно чем выше концентрация щелочи, тем более глубокое поражение она вызывает вплоть до перфорации. Выделяют три стадии воздействия щелочи на пищевод: стадия колликвационного некроза, стадия репарации и стадия рубцевания. Репарация начинается на 5-6 день и может продолжатся до 2-3 и более недель. В эту фазу происходит отторжение струпа, появление грануляционной ткани и реэпителизация. Массивное отложение коллагена в третью фазу приводит к возникновению рубцовых стриктур.

Кислоты

Кислоты имеют ярко выраженный вкус и запах и их случайное употребление менее вероятно. Они вызывают коагуляционный некроз. Т.к. для кислот требуется более длительная экспозиция для патологического влияния на ткани, пищевод при их употреблении, как правило, поражается меньше, чем в случае щелочей. По разным данным при проглатывании кислоты пищевод повреждается в 6-20 % случаев.

Клиника

В клинической картине преобладают следующие симптомы: боль (загрудинная или эпигастральная), затруднение дыхания, слюнотечение, дисфагия, отказ от приема жидкости, рвота. Клиническая картина не всегда позволяет предсказать степень повреждения пищевода. Одно исследование, направленное на изучение корреляции между тяжестью эзофагита и наличием таких трех симптомов как тошнота, слюнотечение и затруднение дыхания показало, что при отсутствии всех трех симптомов, как и при наличии только одного из них существенных поражений пищевода не наблюдалось, тогда как сочетание двух симптомов всегда ассоциировалось с тяжелым его повреждением.

Классификация

Нами используется следующая классификация каустических повреждений пищевода:

- 0 — повреждение отсутствует

- 1 — эритема и отек

- 2 — изъязвление не циркулярное

- 3 — изъязвление циркулярное

- 4 — перфорация

Существует и более детальные классификации:

- 1 степень — эритема и отек (поражение ограниченно поверхностными слоями слизистой, возможно их отторжение с последующей эпителизацией без образования рубца).

- 2а степень — ранимость, геморрагии, эрозии, экссудат, образование пузырей (вовлечены слизистый, подслизистый и мышечные слои).

- 2в степень — тоже, что и 2а плюс глубокие или циркулярные язвы.

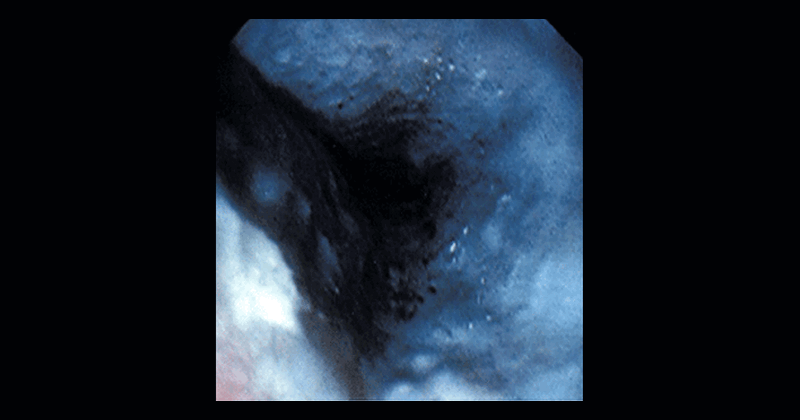

- 3а степень — глубокие язвы, «серый или черный пищевод» (трансмуральное поражение).

- 3в степень — обширный некроз.

Когда выполнять эндоскопическое обследование?

Первичное эндоскопическое обследование должно выполняться в течение первых 2-3 дней после повреждения. Противопоказанием к нему являются: шок, дыхательные расстройства, перфорация, медиастенит.

В период от 5 дней до 3 недель, в стадию репарации, стенка пищевода наиболее тонка и риск перфорации при эндоскопии весьма высок, следовательно, в это время ее проведение крайне не желательно. Через три недели, как правило, формируются плотные фиброзные ткани, и выполнение эндоскопии становится более безопасным. Кроме эндоскопического обследования показаны рентгенография грудной и брюшной полости, клинический анализ крови, мочевина, печеночные тесты.

Лечение и прогноз

Прогноз в значительной степени обусловлен объемом повреждения. Так два независимых исследования, выполненных в 70-х годах прошлого века показали, что при 0-1 степени повреждения вероятность формирования стриктуры равна 0, при 2 степени она достигает 17-23 %, а при 3 степени — 100 %. Более современные данные также говорят о том, что смертность в остром периоде и процент формирования стриктур при стадиях 1-2а минимальны, ожег 2в-3а приводит к возникновению стриктур в 70-100 % случаев, а степень повреждения 3в связанна со смертностью 65 %. Важную роль играет и рН продукта, если она больше 12,5 или меньше 2,0 вероятность тяжелого повреждения очень высока.

Лечение каустических поражений пищевода сложно, их легче предотвратить, чем лечить. В первую очередь необходимо установить вид каустического агента. На до госпитальном этапе лечение должно быть направлено на поддержание жизненных функций. Рекомендовавшиеся ранее попытки нейтрализации каустического агента слабыми кислотами (в случае щелочи) и слабыми щелочами (в случае кислоты) в настоящее время считаются вредными т.к. повышенное теплообразование в результате химической реакции может еще больше повредить ткани. Кроме того, в эксперименте доказано, что 3,8 % раствор щелочи поражает слизистую и подслизистый слой уже через 10 секунд после введения (более высокая концентрация щелочи за приблизительно такой же период времени повреждает и мышечный слой), что делает попытки нейтрализации бессмысленными. Единственным исключением является применение 200-250 мл воды или молока в течение 30 минут после употребления щелочей в гранулах, но даже в этом случае должен учитываться риск появления рвоты. Попытки «разбавления» кислоты водой противопоказаны т.к. приводят к повышению теплообразования в результате химической реакции. Рвотные так же противопоказаны т.к. приводят к повторному воздействию агента на слизистую пищевода. Можно позволить пациенту поласкать рот водой (выплевывая ее).

Крайне важно как можно быстрее начать питание. Пациентов с поражением 1-2а степени начинают кормить уже в первые 24 часа (конечно пища не должна носить грубый характер, быть горячей или холодной). У больных с более тяжелым повреждением наблюдение в течение 48 часов необходимо для исключения перфорации, затем можно осторожно начинать кормление. При повреждении пищевода степени 2в-3 при проведении эндоскопии разумно оставить назогастральный зонд для энтерального питания (но не более чем на 2 недели). Этот же зонд может пригодиться для проведения струны для бужирования возникших стриктур пищевода. Для уменьшения болей за грудиной (у пациентов могущих принимать жидкость) можно использовать содержащие анестетики жидкие средства, например Альмагель А. Несмотря на то, что существуют исследования говорящие о снижении формирования послеожоговых стриктур пищевода при применении гормонов, в настоящее время они широко не используются в связи с риском развития инфекционных осложнений. Если гормоны применяются то их дозы варьируют от 1 до 2 мг/кг в сутки, а лечение надо начать не позднее чем через 48 (а лучше 24 часа) после ожога, с постепенной отменой препарата в течение 2-х месяцев. Антибиотикотерапия препаратами широкого спектра при применении гормонов обязательна. После дилатации стриктур применение стероидов оправданно, так как приводит к снижению числа их рецидивов. Иногда рекомендуемая антисекреторная терапия блокаторами протонной помпы и Н2 блокаторами имеет сомнительную эффективность. На хирургическом лечении данной патологии мы останавливаться не будем.

Источник

Ожоги

Этиопатогенез.

Возникают

после случайного проглатывания

концентрированных растворов кислот

или щелочей. Наиболее часто поражаются

дети в возрасте от 1 года до 3 лет.

Степени

ожога пищевода.

Легкая (I) степень сопровождается

катаральным воспалением слизистой

оболочки, проявляющимся отеком, гиперемией

с повреждением поверхностных слоев

эпителия. Отек спадает на 3—4-е сутки, а

эпителизация ожоговой поверхности

заканчивается через 7—8 дней после

травмы. Средняя (II) степень характеризуется

более глубоким поражением слизистой

оболочки, некрозом ее эпителиальной

выстилки и образованием легко

снимающихся негрубых фибринозных

наложений. Как правило, заживление

происходит в течение 1,5— 3 нед путем

полной эпителизации или образования

нежных рубцов, не суживающих просвет

пищевода. Тяжелая (III) степень проявляется

некрозом слизистой оболочки, подслизистой,

а порой и мышечной стенки пищевода с

образованием грубых, долго не отторгающихся

(до 2 нед и более) фибринозных наложений.

По мере их отторжения выявляются язвы,

выполняющиеся на 3—4-й неделе грануляциями,

с последующим замещением рубцовой

тканью, суживающей просвет пищевода.

Клиника.

В первые 3-4 дня отмечается повышение

температуры, беспокойство, избыточная

саливация, затруднение или невозможность

глотания (дисфагия). При формировании

рубцового сужения сохраняется дисфагия,

появляется рвота непереваренной пищей,

нарастающая гипотрофия.

Диагностика.

ФГДС

— это исследование позволяет исключить

те случаи, когда ожога пищевода и желудка

не произошло или имеется ожог 1 степени,

не требующий специального лечения. При

наличии клинических проявлений ожога

пищевода первую диагностическую ФЭГДС

выполняют в конце первой недели после

приема прижигающего вещества. Она

позволяет дифференцировать ожоги I

степени, характеризующиеся гиперемией

и отеком слизистой оболочки, от ожогов

II—III степени, отличающихся наличием

фибринозных наложений. Точно

дифференцировать II степень от III

степени становится возможным спустя

3 нед с момента ожога, во время второй

диагностической ФЭГДС. Тогда, при ожогах

II степени, наступает эпителизация

ожоговой поверхности без рубцевания.

При ожогах III степени в этот период при

ФЭГДС можно видеть язвенные поверхности

с остатками грубых фибринозных налетов

и образование грануляций на участках

ожога. Такие поражения при отсутствии

профилактического бужирования приводят

к формированию стеноза пищевода. При

формировании рубцового сужения –

контрастное — рентгенологическое

исследование, которое позволяет

определить уровень, степень и протяженность

стеноза.

Лечение.

Обезболивающие препараты, антибактериальная

терапия, парентеральное питание, санация

ротовой полости. Кормление жидкой или

кашицеобразной пищей, облепиховое масло

внутрь. При ожогах И-Ш степени с 4-5 дня

проводится бужирование мягкими

эластичными бужами до восстановления

проходимости. При формировании рубцового

сужения пищевода — гастростомия,

бужирование «за нить», при безуспешности

и развитии рубцовой непроходимости

пищевода показана тотальная эзофагопластика

из толстой кишки в плановом порядке.

Профилактическое

бужирование

начинают в конце первой недели после

ожога пищевода, если при диагностической

ФЭГДС в пищеводе обнаружены фибринозные

наложения (II—III степень ожога). Для

бужирования используют тупоконечные

бужи, изготовленные из пластмассы.

При нагревании такого бужа в горячей

воде он становится мягким и гибким,

сохраняя жесткость при нагрузке по оси.

Подбирают буж, по диаметру равный

возрастному размеру пищевода. Номер

бужа по шкале Шарьера: до 6 мес – 28-30, 6

мес – 1 год – 30-32, 1-2 года – 32-36, 2-5 лет –

36-38, 5-8 лет – 38-40, старше 8 лет – 40-42.

Бужирование проводят в стационаре 3

раза в неделю. Длительность бужирования

определяют после повторной ФЭГДС через

3 нед после ожога пищевода. Если при этом

происходит полная эпителизация (ожог

II степени), бужирование прекращают и

больного выписывают под амбулаторное

наблюдение с последующим эндоскопическим

контролем через 2—3 мес. При глубоком

ожоге (III степень) продолжают бужирование

3 раза в неделю еще в течение 3 нед. Затем

выполняют контрольную ФЭГДС и

выписывают ребенка на амбулаторное

бужирование 1 раз в неделю в течение 2—3

мес, затем 2 раза в месяц в течение 2—3

мес и 1 раз в месяц в течение полугода,

контролируя течение ожогового

процесса в пищеводе с помощью ФЭГДС

каждые 3 мес. Не следует также начинать

прямое бужирование больным, поступающим

через 3—4 нед после ожога с первыми

клиническими признаками формирующегося

стеноза пищевода. В таких случаях надо

отказаться от прямого бужирования,

наложить гастростому и после сформирования

гастростомы проводить более безопасное

бужирование

за нить.

Большую

часть стенозов пищевода удается

ликвидировать с помощью бужирования.

Существует несколько его способов:

бужирование вслепую, через эзофагоскоп,

по проводнику и т. д. Для проведения

такого бужирования больному накладывают

гастростому. Гастростома также необходима

для полноценного питания больного и

дальнейшего обследования пищевода. В

детской практике следует использовать

наиболее простой метод гастростомии

(по Кадеру) с выведением трубки через

отдельный разрез. Через 2—3 нед после

наложения гастростомы повторяют

эндоскопическое исследование — прямую

и ретроградную (через гастростому)

эзофагоскопию. С помощью эндоскопических

щипцов, проведенных через канал

эндоскопа, ретроградно проводят через

стеноз нить для бужирования. Используя

проведенную нить, выполняют второе

рентгенологическое исследование —

встречное контрастирование. Постоянная

нить в пищеводе – для бужирования нить

в виде петли выводят изо рта наружу и

привязывают концы новой нити – проводят

две новые нити: одна для бужирования,

другая для замены старой – бужирование

осуществляют за нить, проведенную через

рот. Бужирование начинают с минимального

бужа, проходящего через стеноз; манипуляции

выполняют 2 раза в неделю, доводя размер

бужа до размера, превышающего возрастной.

После устранения стеноза дети начинают

питаться через рот, гастростомическую

трубку удаляют, а гастростомическое

отверстие суживается вокруг нити. Детей

выписывают на амбулаторное бужирование,

которое проводят по схеме, принятой для

бужирования ожогов пищевода III степени.

После прекращения бужирования ребенок

должен есть любую пищу, а дисфагия должна

отсутствовать. Неэффективность

бужирования и рецидив стеноза являются

показанием к операции — пластике

пищевода. Показанием к операции являются

также полная непроходимость пищевода

и протяженные стенозы пищевода, особенно

после ожога техническими кислотами.

В

настоящее время в детской практике

наибольшее распространение получила

тотальная пластика пищевода толстокишечным

трансплантатом. Для этого выкраивают

участок толстой кишки на сосудистой

ножке и проводят за грудиной на шею, где

соединяют с пересеченным пищеводом.

Нижний отдел толстокишечного

трансплантата соединяют с желудком.

При благоприятном завершении пластики

наступает практически полное

выздоровление.

Инородные

тела.

Клиника.

Нарушение акта глотания, затруднение

прохождения пищи, регургитация, рвота,

саливация. Иногда дети жалуются на

загрудинные боли.

Диагностика.

Обзорная и контрастная рентгенография

с бариевой взвесью.

Лечение.

После своевременного удаления инородного

тела из пищевода с помощью эзофагоскопа

наступает выздоровление. Из шейного

или верхнегрудного отдела пищевода

инородное тело может быть удалено путем

шейной эзофаготомии. При расположении

инородного тела ниже уровня второго

физиологического сужения оперативное

извлечение его осуществляют путем

дорсальной медиастинотомии.

Перфорация.

Клиника.

В первые часы дети становятся беспокойными,

жалуются на загрудинные боли или боли

в спине, появляется кряхтящее дыхание,

одышка, температура быстро повышается

до высоких цифр. Возбуждение может

сменяться вялостью и безучастностью,

нарастают признаки токсикоза и

сердечно-сосудистой недостаточности.

При повреждениях, проникающих в плевру,

симптомы шока и дыхательной недостаточности

более выражены из-за развития пневмоторакса.

Нередко при повреждении грудного отдела

пищевода на шее определяется крепитация

из-за проникновения воздуха в подкожную

клетчатку шеи.

Диагностика.

Экстренное рентгенологическое

исследование. При обзорной рентгеноскопии

и рентгенографии в случаях перфорации

грудного отдела пищевода определяются

расширение тени средостения, наличие

воздуха в виде полос просветления,

которые лучше всего выявляются по

контуру сердца. У детей младшей возрастной

группы воздух легко расслаивает

клетчатку, окутывает контуры вилочковой

железы и распространяется на шею.

Для

уточнения локализации и размеров

повреждения необходимо рентгенологическое

исследование с контрастным веществом

(йодолипол) в горизонтальном положении

ребенка. Затекание йодолипола в клетчатку

средостения следует расценивать как

свидетельство макроперфорации. Косвенным

симптомом микроперфорации может быть

задержка контрастного вещества на

определенном уровне, без его затекания

за контуры пищевода.

Лечение.

При микроперфорациях показана

консервативная терапия (противошоковая

и антибактериальная) с исключением

питания через рот. Больному накладывают

гастростому, хотя в сомнительных случаях

или при умеренных клинических симптомах

можно прибегнуть к кормлению через

тонкий полиэтиленовый зонд, введенный

через носовой ход в желудок.

При

макроперфорациях в сроки до 1 сут показано

экстренное оперативное вмешательство

с ушиванием перфоративного отверстия.

Доступ к грудному отделу пищевода должен

быть внеплевральным. В случаях перфорации

рубцово измененного пищевода и плохой

его проходимости следует предпочесть

резекцию пищевода с выведением на шею

проксимального конца и ушиванием

дистального. В средостение вводят

дренажную трубку. При поступлении

больного в сроки после 1 сут тактика

определяется не столько размерами

повреждения, сколько выраженностью и

формой гнойных осложнений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник