Экг при пневмонии для чего

Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии.

Несмотря на то, что основной функцией системы кровообращения является транспортная, участие ее в физиологических и патологических процессах в организме весьма многообразно. Поэтому, оценивая роль этой системы в воспалительных процессах органов дыхания, необходимо рассматривать происходящие изменения на всех уровнях: организменном, органном (прежде всего в бронхах и легких), клеточном, субклеточном и молекулярном.

Надо отметить, что клинические, функциональные и морфологические изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе (ССС) при воспалении, как правило, представляют собой сложную цепь причинно-следственных и тесно связанных между собой проявлений патологии. Поэтому доступные объективной оценке патологические сдвиги обычно являются результатом одновременного влияния многих факторов: гипоксемии, гиперкапнии, обструкции бронхов и связанных с нею нарушений вентиляции, интоксикации продуктами измененного метаболизма тканей, патологическим воздействием биологически активных веществ (БАВ), нарушений реологических свойств крови и др.

Выраженность изменений сердечно-сосудистой системы и, соответственно, клинические ее проявления зависят от распространенности поражений бронхов и легких, характера воспаления (острое или хроническое), формы (наибольшая выраженность — при экссудативной форме, наименьшая — при альте-ративной и пролиферативной), а также фазы процесса.

На уровне целостного организма изменения системы кровообращения в связи с острым бронхо-легочным воспалением достаточно типично представлены у больных с пневмониями.

Показатели центральной гемодинамики при остром воспалении в легких претерпевают ряд характерных сдвигов. По данным В.П. Сильвестрова и соавт., обследовавших 70 больных пневмонией, минутный объем кровообращения (МОК) и объем циркулирующей крови (ОЦК) на фоне активного воспалительного процесса отчетливо увеличиваются. У больных молодого возраста прирост МОК часто происходит за счет увеличения ударного объема сердца (УО). При крупозной пневмонии сердечный выброс достигает иногда очень высоких величин (УО до 216,3 мл при МОК 15,5 л), однако это увеличение обычно связано с учащением сердечного ритма.

М.И. Бутомо и соавт. обращают внимание на зависимость изменений МОК от фазы процесса: нарастание в острую фазу воспаления и возврат к нормальному при выздоровлении.

При крупозной пневмонии отмечено ускорение кровотока в большом и малом кругах кровообращения. Так, время прохождения радиоактивного препарата на участке «правый желудочек — левое предсердие» у отдельных больных уменьшалось до 2,2-3,7 сек, что, по всей вероятности, было обусловлено «шунтированием» крови через пораженные участки легких.

Системное артериальное давление (АД) при неосложненной пневмонии обычно остается нормальным или немного снижается к концу лихорадочного периода и в первые дни после падения температуры. При тяжелой пневмонии АД может быстро и значительно падать как в лихорадочный период, так и в период криза (во время и после криза). При крупозном воспалении легких вслед за падением температуры тела может развиться сосудистый коллапс: падение АД, очень частый, малого наполнения или нитевидный пульс, цианоз.

П.И. Федотов при обследовании 416 молодых больных крупозной пневмонией в первые 1-2 дня болезни обнаружил снижение систолического АД на 5-10 мм рт.ст. и диастолического — на 15-20 мм рт.ст. у 44,3% больных. Из них 4 больных поступили в состоянии коллапса, а у 13 в связи с выраженной гипотонией наблюдались обморочные состояния. При очаговой пневмонии артериальная гипотония отмечается обычно у 1/3 больных. Колебания АД обычно объясняют изменениями сосудистого тонуса, в том числе вследствие нарушения центральной его регуляции.

Крупозная пневмония с тяжелой интоксикацией может сопровождаться также снижением венозного давления.

В период активного воспалительного процесса в легких отмечено уменьшение периферического сопротивления сосудов большого круга, что рассматривается как результат приспособительной реакции сосудистого русла на значительное увеличение МОК или воздействия ток-сико-инфекционных факторов на стенки сосудов. После ликвидации воспаления наблюдается нормализация гемодинамических показателей.

Длительное динамическое наблюдение за больными с различными вариантами течения пневмонии позволило предположить, что выявляемый в остром периоде болезни гиперкинетический тип гемодинамики вляется показателем адекватной реакции сердечно-сосудистой системы на воспалительный процесс в легких. Эукинетический или гипокинетический тип гемодинамики при малосимптомной пневмонии часто сопровождает затяжное течение заболевания и может свидетельствовать об ослаблении сократительной функции сердца.

Поражение миокарда и такие клинические признаки его, как тахикардия, расширение правого желудочка и правого предсердия, усиление второго тона над легочной артерией, приглушение первого тона на верхушке сердца, чаще всего являются свидетельством тяжелого воспаления легких (крупозная пневмония, сливная очаговая пневмония).

На ЭКГ появляются характерные для таких больных снижение вольтажа, отрицательные зубцы Т во втором, третьем или во всех стандартных отведениях, смещение интервала ST, нарушения проводимости и ритма, а при резких застойных явлениях в легких — высокие, заостренные зубцы Р.

Учащение пульса наблюдается у половины больных очаговой пневмонией с выраженной интоксикацией. Тахикардия свыше 120 ударов в минуту без выраженной лихорадки почти всегда указывает на токсические повреждения миокарда, а увеличение частоты больше 130 ударов в минуту является неблагоприятным прогностическим признаком.

— Также рекомендуем «Малый круг кровообращения при пневмонии.»

Оглавление темы «Сердечно-сосудистая система и рецепторы клеток при воспалении.»:

1. Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии.

2. Малый круг кровообращения при пневмонии.

3. Микроциркуляторное русло при болезнях легких.

4. Реологические свойства крови, вязкость крови при болезнях легких.

5. Роль сосудистой системы легких в ходе воспаления.

6. Особенности мембрано-рецепторных нарушений при воспалении легких.

7. Изменение активности адренорецепторов при воспалении легких.

8. Снижение адренореактивности при бактериальном воспалении легких.

9. Влияние микроорганизмов на рецепторы клеток при воспалении.

10. Рецепторы клеток в условиях вирусной инфекции.

Источник

Раздел написан ассистентом Д.А.Затейщиковой

ЭКГ-признаки, позволяющие заподозрить заболевание лёгких (по Ken Grauer, 2012)

1. Отклонение ЭОС вправо или неопределенное положение ЭОС

2. Гипертрофия правого предсердия

3. Неполная БПНПГ (rSr’ в V1)

4. Низкий вольтаж (например, при эмфиземе)

5. Наличие зубцов S в отведениях V5, V6

6. Перегрузка правого желудочка (депрессия ST с инверсией T в II, III, aVF или V1, V2, V3)

7. R>S в V1

Наличие 3 и более признаков из перечисленных позволяет предположить наличие хронического заболевания лёгких (ХОБЛ, хроническое лёгочное сердце). Внезапное появление данных признаков на ЭКГ свидетельствует о развитии неотложного состояния (ТЭЛА, пневмоторакс).

(1) Отклонение ЭОС вправо чаще всего встречается при гипертрофии правого желудочка и его характерными признаками являются направленный вниз комплекс QRS в I и направленный вверх вверх комплекс QRS в aVF.

Источник: https://wikidoc.org/index.php/QRS_axis_and_voltage

(2) Неопределённая ось сердца — изменения объёма лёгких, обусловленные эмфиземой, вызывают отклонение вправо и назад (другие причины — гипертрофия правого желудочка, ожирение).

Гипертрофия правого предсердия. ГПП без ГПЖ обычно бывает только при одном состоянии — трикуспидальном стенозе. Во всех других случаях при выявлении гипертрофии ПП нужно подозревать и ГПЖ, и, соответственно, заболевание лёгких в качестве причины.

БПНПГ (rSr‘ в V1). Наличие r’ в отведении V1 предполагает отклонение общего электрического вектора сердца вправо, что чаще бывает при ГПЖ вследствие ХОБЛ.

Низкий вольтаж. Воздух плохо проводит электричество, поэтому при выраженноой эмфиземе вольтаж снижается. Критерии: амплитуда QRS ≤5 мм во всех отведениях от конечностей (I,II,III,aVR,aVL,aVF). Причины: ХОБЛ, гипотиреоз, ожирение, пневмоторакс, выпот в перикарде.

Сохранение волн S. Амплитуда QRS обычно постепенно увеличивается в грудных отведениях (поскольку электрическая активность перемещается влево, к большему по размерам ЛЖ) и становится наивысшей в V4 или V5, а затем несколько снижается в V5,V6. Если в V5,V6 сохраняются зубцы S, то это свидетельствует о повышении электрической активности правого желудочка в данных отведениях, которые отражают левый желудочек. Причины: ГПЖ, ХОБЛ, гиперстеническая конституция.

Перегрузка ПЖ. Выявление «перегрузки» в правых отведениях (депрессия ST с инверсией Т II,III,aVF, V1,V2,V3) также может свидетельствовать о ГПЖ. Нужно помнить, что депрессия ST в передних отведениях — это не всегда ишемия (возможные причины — перегрузка ПЖ вследствие ГПЖ или ТЭЛА).

Высокий R в V1. Отведение V1 отражает активность правой стороны сердца. Вследствие этого QRS в V1 обычно направлен вниз (электрическая активность направлена к более крупному ЛЖ и в противоположную от ПЖ сторону). Если R выше, чем S в V1, то это говорит об усилении электрической активности правого желудочка, причиной которого служит ГПЖ. С клинической точки зрения, к моменту появления данного признака на ЭКГ гипертрофия ПЖ уже имеет выраженную степень (терминальная стадия ХОБЛ или легочная гипертензия).

Когда следует заподозрить ТЭЛА?

Патогномоничных ЭКГ-признаков ТЭЛА не существует. Однако в некоторых ситуациях по ЭКГ можно заподозрить ТЭЛА ещё до проведения вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии или КТ грудной клетки. Чаще всего нижеуказанные признаки возникают на фоне характерных клинических проявлений (усиление или появление одышки, боль в грудной клетке плевритического типа, факторы риска или ТГВ/ТЭЛА в анамнезе). Среди таких изменений:

≥2 признаков острой перегрузки правых отделов сердца (отклонение ЭОС вправо, гипертрофия правого предсердия, БПНПГ, высокий R в V1, глубокий S в V5,V6).

Тахикардия

“Перегрузка” ПЖ (депрессия ST с инверсией Т в II,III,aVF или V1,V2,V3).

Впервые развившаяся фибрилляция предсердий (часто встречается при ТЭЛА, однако не является специфичной)

Неспецифические изменения ST-T

Симптом МакДжинна-Уайта или SI-QIII-TIII (поворот сердца по часовой стрелке, признак острой перегрузки правого желудочка) хотя и считается характерным для массивной ТЭЛА, на самом деле встречается в 20% ее случаев и неспецифичен (может развиваться при тяжёлой пневмонии, пневмотраксе).

Источник

Энциклопедия / Заболевания / Легкие и бронхи / Пневмония

Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани.

Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов. Чаще возникает в детском возрасте из-за незрелости организма и ослабления иммунитета, хотя вполне возможна и у взрослых в условиях стресса и переохлаждения, при тяжелых заболеваниях.

Пневмония составляет примерно 30% от всех воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей.

По причинам развития пневмонии можно разделить на несколько групп – микробные, вирусные, грибковые, паразитарные и вызванные простейшими. При этом возбудители могут быть как типичными для легочной ткани, то есть достаточно часто вызывающими пневмонию, так и нетипичными – тогда пневмонию называют атипичной.

Сегодня чаще всего возникают пневмококковые, клебсиеллезные, легионеллезные, протейные или стафилококковые, гемофильные пневмонии, микоплазменные, хламидийные, гриппозные, аденовирусные.

В основном первичные пневмонии бывают у детей, поскольку их организм пока не знаком с большинством возбудителей и имеет слабый иммунитет.

У взрослых в основном для пневмонии необходимы особые предрасполагающие факторы:

- нахождение в стационаре – в этом случае возникает внутрибольничная пневмония,

- нахождение на искусственной вентиляции легких (ИВЛ),

- длительное курение и употребление алкоголя,

- постоянные переохлаждения,

- наличие острых и хронических болезней пищеварения, дыхания или сердца и сосудов, почек.

Предрасполагает к пневмонии диабет, наркомания, постоянные стрессы, контакт с животными и аллергия, частые переезды и перелеты с акклиматизацией.

Пневмонии чаще и тяжелее протекают в раннем детском и пожилом возрасте.

По развитию пневмонии делят на

- первичные, или самостоятельные,

- вторичные пневмонии, возникающие как осложнение.

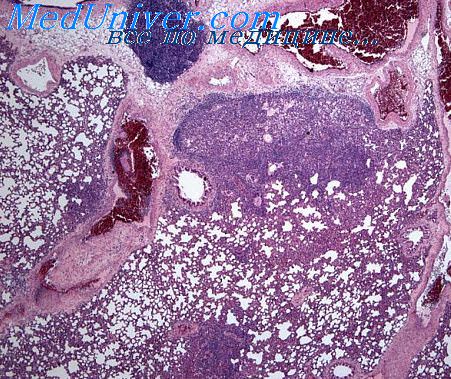

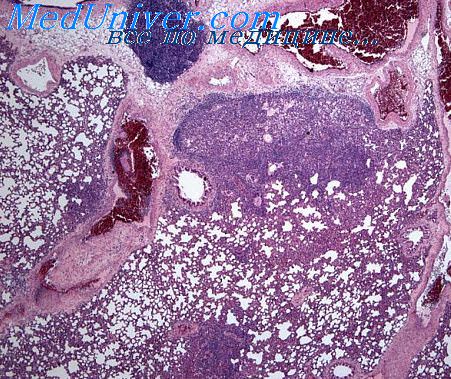

По морфологии пневмонии делятся на:

- очаговые, с поражением дольки или сегмента,

- крупозные с поражением одного или двух легких, в сочетании с поражением бронхов.

По остроте:

- острые,

- вяло текущие,

- хронические.

По возникновению:

- уличные или внебольничные,

- внутрибольничные, госпитальные или нозокомиальные.

Микроб или вирус может попадать в легкие гематогенным или лимфогенным путем, аэрогенным путем. В результате формируется единичный или множественные очаги воспаления в легочной ткни, что приводит к нарушению вентиляции, токсикозу и развитию тяжелого состояния.

Симптомы пневмонии зависят от возбудителя и возраста пациента, но в целом можно выделить ряд определенных проявлений.

Пневмония обычно начинается остро, с сильных ознобов и высокой лихорадки, головных болей и болей при дыхании со стороны поражения, кашля с болью, обычно влажного изначально. Боли могут варьироваться от незначительных до сильно выраженных, при которых пациенты сдерживают глубокое дыхание и кашель, чтобы не было больно.

Постепенно присоединяется влажный кашель, порой с большим количеством мокроты разного цвета – от прозрачной, слизистой до зеленоватой, гнойной и даже ржавой, кровянистой.

При пневмонии выражена тахикардия, при этом понижается давление, общее состояние тяжелое, сильная слабость.

От токсикоза может быть тошнота и даже рвота, может быть понос и боль в животе из-за чего больные попадают в хирургию и диагноз пневмонии выясняется уже там.

При прослушивании легких слышны крупные и мелкие влажные хрипы над зоной воспаления, приглушение дыхания, особенно над пораженной стороной, щажение ее при акте дыхания, отставание пораженной стороны при дыхании.

Тяжелая пневмония может давать проявления нейротоксикоза с головными болями, менингизмом, бредом и нарушением сознания, бессонницей. Без лечения такие пневмонии могут заканчиваться летально.

Основа диагноза — клиническая картина, выслушивание легких и изменение анализов с клиникой острого и тяжелого воспаления. Но такие симптомы могут давать многие другие заболевания, поэтому, необходимо рентгенологическое подтверждение диагноза, а в сомнительных случаях проведение компьютерной томографии легких.

Также проводят посев мокроты на выделение возбудителя и его чувствительность к антибиотикам, исследование мокроты на микобактерии туберкулеза, при необходимости – берут кровь на антитела к определенным возбудителям.

В общем анализе крови выявляется выраженный лейкоцитоз с высокой СОЭ, нейтрофиллез, токсическая зернистость.

При тяжелом течении возможны изменения и в биохимическом анализе (повышение АЛТ, АСТ, серомукоида, СРБ и др.)

При проведении спирографии выявляются изменения дыхательных объемов.

Также обязательно проведение ЭКГ для исключения сопутствующих заболевания и осложнений на сердце.

*свериться с Федеральным стандартом по лечению пневмонии, в соответствии с которым написана эта статья.

Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не по учебнику. Не пытайтесь лечиться сами — посоветуйтесь с врачом.

Основа лечения пневмонии – воздействие на причину. Это антимикробная или противовирусная терапия в комбинации с антибиотиками.

Лечение может проводиться амбулаторно только при легком течении у взрослых, в остальных случаях рекомендуется госпитализация в стационар.

Лечение включает в себя:

- режим и диету,

- применение антибиотиков,

- применение патогенетических препаратов (отхаркивающие, противоаллергические, противовоспалительные),

- борьба с токсикозом,

- симптоматические препараты – жаропонижающие, обезболивающие, седативные,

- физиотерапия в периоде выздоровления и реабилитации,

- санаторно-курортное долечивание.

Антибактериальная терапия должна проводится полным курсом (не менее 7-10 дней), при отсутствии достаточного ответа в течение первых трех дней лечения рекомендуется смена антибиотика.

Основные группы антибактериальных препаратов применяемых при пневмонии:

- защищенные пенициллины (аугментин, амоксиклав),

- макролиды (фромилид, сумамед, вильпрафен),

- т.н. «новые» фторхинолоны (таваник, авелокс),

- цефалоспорины (цефтриаксон).

Для борьбы с лихорадкой используется парацетамол или ибупрофен.

Для лечения кашля и улучшения отхождения мокроты – муколитики (АЦЦ, лазолван, комбинированные средства коделак-бронхо с чабрецом, асорил, джосет). Эффективны дренирующие дыхательные упражнения, массаж грудной клетки, ингаляции через небулайзер муколитиков.

Физиотерапевтическое лечение: применяется УВЧ, СМВ-терапия, воздействие переменным магнитным полем, сверхвысокочастотным электромагнитным полем, лечебная физкультура, массаж грудной клетки.

Пневмония в среднем вылечивается за 2-3 недели, хотя могут быть затяжные случаи до месяца.

Прогноз зависит от возраста и тяжести, сопутствующей патологии и причины.

До сих пор от пневмонии высока летальность, особенно среди пожилых больных.

Диспансерное наблюдение за выздоравливающими от пневмонии длится не менее полугода, так как резко повышена чувствительность легких к болезням.

Раздел по лечению пневмонии написан в соответствии с Федеральным стандартом оказания первичной помощи при заболевании.

Источник: diagnos.ru

Источник