Как быстро развивается аспирационная пневмония

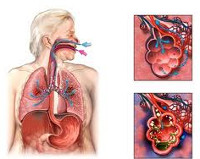

Аспирационная пневмония – это инфекционно-токсическое повреждение легочной паренхимы, развивающееся вследствие попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости, носоглотки, желудка. Аспирационная пневмония проявляется кашлем, тахипноэ, цианозом, тахикардией, болью в груди, лихорадкой, появлением зловонной мокроты. Диагностика аспирационной пневмонии опирается на аускультативные и рентгенологические данные, результаты бронхоскопии, микробиологического исследования содержимого нижних дыхательных путей и плеврального выпота. Лечение аспирационной пневмонии требует проведения оксигенотерапии, антибиотикотерапии, эндоскопической санации трахеобронхиального дерева; при необходимости проводится дренирование развившихся абсцессов или эмпиемы плевры.

Общие сведения

Под аспирационной пневмонией в пульмонологии понимается воспаление легких, возникшее в результате установленного эпизода случайного попадания в нижние дыхательные пути содержимого ротоносоглотки или желудка. Среди различных форм пневмоний аспирационная пневмония имеет довольно большой удельный вес: на ее долю приходится около 23% случаев тяжелых форм легочной инфекции. Аспирационный синдром нередко встречается у практически здоровых лиц во время сна. Так, при исследованиях с ирригацией носоглотки раствором, меченным радиоактивными изотопами, аспирация была зафиксирована у 45-50% здоровых людей и у 70% пожилых пациентов в возрасте старше 75 лет с нарушением сознания.

Аспирационная пневмония

Причины

Аспирационные пневмонии развиваются на фоне случайного попадания твердых частиц или жидкости в воздухоносные пути. Тем не менее, одного лишь факта аспирации недостаточно для возникновения аспирационной пневмонии. В механизме развитии пневмонии играет роль количество аспирированного содержимого и его характер, число микроорганизмов, попадающих в терминальные бронхиолы, их вирулентность, состояние защитных факторов организма.

В большинстве случаев этиология аспирационных пневмоний носит полимикробный характер. Более 50% случаев аспирационной пневмонии вызывается анаэробной флорой (бактероидами, превотеллой, фузобактериями, порфиромонадами, вейлонеллами и др.); около 10% — только аэробными видами (стафилококками, гемофильной палочкой, клебсиеллой, кишечной палочкой, энтеробактериями, протеем, синегнойной палочкой); в остальных случаях – комбинированной флорой. Важным микробиологическим субстратом при развитии аспирационной пневмонии выступает присутствие в ротовой полости и верхних дыхательных путях патогенной микрофлоры при кариесе, пародонтозе, гингивите, тонзиллите и т. д.

Факторы риска

Чаще всего преморбидным фоном для аспирационных пневмоний служат:

Нарушения сознания, обусловленные различными факторами:

- алкогольное опьянение

- общая анестезия

- черепно-мозговая травма

- передозировка лекарственных средств

Заболевания периферической и центральной нервной системы:

- миастения

- рассеянный склероз

- болезнь Паркинсон

- метаболическая энцефалопатия

- эпилепсия

- опухоли головного мозга

- инсульт

Заболевания, сопровождающиеся нарушением акта глотания (дисфагией) и регургитацией:

- ахалазия кардии

- стеноз пищевода

- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

- грыже пищеводного отверстия диафрагмы

Травмы и ятрогенные повреждения:

- травматические и ятрогенные повреждения дыхательных путей при ранениях

- инородных телах трахеи и бронхов

- рвоте различного генеза

- проведении трахеостомии, интубации

- эндотрахеальных манипуляций.

В детском возрасте:

- аспирация мекония

- насильственное кормление ребенка

- вдыхание инородных тел в бронхи

Патогенез

Сценарий развертывания событий при аспирации содержимого в трахеобронхиальное дерево может варьировать от полного отсутствия нарушений до развития респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности и гибели пациента. Условиями, приводящими к развитию аспирационной пневмонии, служат нарушения факторов местной защиты в дыхательных путях и патологический характер аспирационных масс (количество, химические свойства и рН, степень инфицированности и пр.). Основными патогенетическими звеньями, приводящими к возникновению аспирационной пневмонии, выступают механическая обструкция дыхательных путей, острый химический пневмонит и бактериальная пневмония.

При вдыхании большого объема аспирата или крупных твердых частиц возникает механическая обструкция трахеобронхиального дерева. Возникающий при этом защитный кашлевой рефлекс способствует еще более глубокому проникновению аспирированного субстрата в бронхи и бронхиолы, что может привести к развитию отека легких. Механическая обструкция сопровождается развитием ателектазов легкого и застоем бронхиального секрета, на фоне которых увеличивается риск инфицирования легочной паренхимы.

В ответ на агрессивное воздействие аспирированного содержимого развивается острый химический пневмонит, характеризующийся выбросом биологически активных веществ, активацией системы комплемента, высвобождением факторов некроза опухолей, цитокинов и т. д. Дальнейшие патологические изменения в легочной паренхиме обусловлены ее повреждением биологически активными веществами, а не прямым действием аспирата. На фоне рефлекторного бронхоспазма, ателектаза части легкого, снижения легочной перфузии и прямого повреждения альвеол быстро развивается гипоксемия. С присоединением бактериального компонента нарастает дыхательная недостаточность, лихорадка, кашель, т. е. появляются все признаки бактериальной пневмонии. В этой стадии аспирационной пневмонии рентгенологически определяются очаги инфильтрации, нередко возникают легочные абсцессы и эмпиема плевры.

Симптомы аспирационной пневмонии

В клиническом течении аспирационная пневмония проходит этапы пневмонита, некротизирующей пневмонии, абсцедирования и эмпиемы плевры. В отличие от бактериальной легочной инфекции, клиника аспирационной пневмонии разворачивается постепенно и стерто. В течение нескольких дней после эпизода аспирации могут иметь место субфебрилитет, слабость, сухой мучительный кашель. В дальнейшем нарастают диспноэ, боли в грудной клетке, лихорадка, тахикардия, цианоз, выделение пенистой мокроты с примесью крови при кашле. Нередко, уже спустя 10-14 суток при аспирационной пневмонии возникает абсцедирование легочной ткани и эмпиема плевры. При этом появляется продуктивный кашель с выделением гнойной мокроты с гнилостным запахом, кровохарканье, ознобы.

Диагностика

На аспирационную пневмонию указывает наличие в анамнезе эпизода аспирации, подтверждаемое физикальными, рентгенологическими, эндоскопическими и микробиологическими данными. При осмотре выявляются признаки гипоксемии (одышка, цианоз, тахикардия), отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, иногда — гнилостный запах изо рта. Для выяснения причин, приведших к аспирационной пневмонии, кроме осмотра пациента пульмонологом и торакальным хирургом, может потребоваться консультация гастроэнтеролога, невролога, отоларинголога.Подтверждающая диагностика включает:

- Рентген. Рентгенография легких в 2-х проекциях позволяет определить типичную локализацию аспирационной пневмонии в так называемых зависимых сегментах легкого: задних верхнедолевых и верхних нижнедолевых сегментах (при аспирации содержимого в горизонтальном положении) или нижних долях (при нахождении пациента во время аспирации в горизонтальной позиции). Кроме этого, определяются ателектазы легкого, очаги деструкции в легочной паренхиме, скопление газа над экссудатом в полости плевры.

- Выделение возбудителя. Важным этапом диагностики аспирационной пневмонии служит бактериологический посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, а также бактериологическое исследование промывных вод бронхов. Поэтому с диагностической целью обычно прибегают к проведению бронхоскопии с забором мокроты, взятию промывных вод из трахеобронхиального дерева.

- Исследование крови. Для выяснения тяжести гипоксемии при аспирационной пневмонии исследуется газовый состав крови, КОС крови. Проводится исследование биохимических показателей крови, посев крови на стерильность, на аэробные и анаэробные бактерии.

Лечение аспирационной пневмонии

При аспирации инородных тел, приводящих к обтурации просвета воздухоносных путей, показано срочное эндоскопическое удаление инородного тела из трахеи/бронха. Проводится оксигенотерапия — подача увлажненного кислорода, в тяжелых случаях – интубация и ИВЛ. Основой лечения аспирационной пневмонии служит антибактериальная терапия. При назначении противомикробных препаратов учитывается чувствительность к ним анаэробных и аэробных возбудителей. При аспирационных пневмониях обычно назначают комбинации нескольких антибактериальных препаратов (например, фторхиналонов или цефалоспоринов и метронидазола). Продолжительность курса антибактериального лечения при аспирационной пневмонии составляет 14 дней.

При наличии абсцессов в легких выполняется их дренирование, проводится вибрационный массаж, перкуторный массаж грудной клетки. При необходимости осуществляется повторная трахеальная аспирация секрета, санационные бронхоскопии и бронхоальвеолярный лаваж. К хирургическому вмешательству прибегают при организации абсцессов больших размеров (более 6 см), легочном кровотечении, образовании бронхоплевральной фистулы. При аспирационной пневмонии, осложненной эмпиемой плевры, выполняется дренирование плевральной полости, проводятся санационные промывания, введение в полость плевры антибиотиков и фибринолитиков. Возможно проведение открытого дренирования (торакостомии), плеврэктомии с декортикацией легкого.

Прогноз и профилактика

При небольших объемах аспирированного содержимого, стабильном общем фоне и своевременном грамотном лечении, прогноз при аспирационной пневмонии не вызывает опасений. В случае развития массивного пневмонита, легочных абсцессов, эмпиемы плевры, бронхоплевральных свищей, сепсиса – прогноз крайне серьезен. Летальность при осложненном течении аспирационных пневмоний составляет 22%.

Учитывая высокий риск аспирационной пневмонии среди лиц, страдающих заболеваниями нервной и пищеварительной систем, необходимо проводить лечение основного патологического состояния. Пациентам с дисфагией и склонностью к аспирации рекомендуется дробное питание и щадящая диета. Для профилактики рефлюкса у пациентов с дисфагией, тяжелобольных и послеоперационных пациентов необходимо приподнимать головной конец кровати под углом 30-45°. Особое внимание следует уделять пациентам, находящимся на ИВЛ, зондовом питании. Большую роль в предупреждении аспирационных пневмоний играет гигиена и своевременная санация полости рта, регулярное посещение стоматолога.

Источник

Воспаление легких развивается на фоне разных причин, чаще всего при воздействии на легочную ткань микробных пневмококковых агентов. В зависимости от возбудителя различают несколько типов пневмоний: микробная, бактериальная, грибковая, встречается и аспирационная пневмония.

Аспирация в легочной ткани возникает на фоне проникновения инородных веществ или агентов в легкие. Происходит это в процессе забрасывания микробов из желудка или носоглотки, попадания химических токсических агентов из окружающей среды при вдыхании паров газа или краски.

Причины заболевания

Проникновение микрочастиц в легочные жидкости или ткани происходит довольно часто. Совершенная иммунная система легко справляется с этой проблемой, очищая легкие от микрочастиц, пыли и любых других инородных забросов. При сбоях в работе иммунитета инородные аспиранты остаются в легочной системе и вызывают воспалительные процессы.

Причинами, приводящими к развитию благоприятной почвы для размножения пневмококковых агентов на фоне аспирации микрочастиц:

- сложные патологии центральной нервной системы: инсультные поражения, рассеянный склероз, опухолевые процессы;

- нарушения функции глотательного процесса в результате прогрессирования определенных заболеваний;

- патогенная микрофлора во рту и в области верхних дыхательных путей;

- повреждения верхних дыхательных путей на фоне механических манипуляций или токсичных воздействий.

В группу риска попадают больные, страдающие алкоголизмом, токсикоманией, ВИЧ-инфекцией. Нередко этот тип пневмонии встречается и у людей, ослабленных хроническими заболеваниями, длительным приемом лекарственных препаратов.

Легочное воспаление аспирационной этиологии может развиться также у абсолютно здорового человека, с нормально функционирующей иммунной системой. Заброс инородных частиц в легочную жидкость или ткань может попасть с частицами рвоты.

Разновидности пневмонии

Аспирационная пневмония подразделяется на три типа в зависимости от причин образования и последующего прогрессирования.

- Воспаление легких, возникшее на фоне нарушения механической структуры дыхательных путей вследствие попадания мелких и средних инородных частиц в бронхи, прогрессирует на фоне размножения микробного агента.

- Пневмония бактериальной природы начинает прогрессировать на фоне воздействия бактериальных возбудителей, проникших в легочные ткани.

- Аспирационный пневмонит возникает при попадании в легкие токсичных веществ, газов или желудочного сока. Этот тип развивается на фоне химических воздействий.

В большинстве случаев инородные частицы, попавшие в легкие, провоцируют легочный секреторный застой, организм при этом начинает активно вырабатывать вещества, способствующие высвобождению частиц из дыхательных путей.

Симптоматика аспирационного процесса

Аспирационная пневмония, спровоцированная воспалительным процессом бронхиального ствола при попадании мелких инородных частиц, сопровождается общими характерными симптомами. Заболевание, как правило, возникает резко и при этом быстро прогрессирует.

К общим признакам аспирационного воспалительного процесса в легких специалисты относят:

- лихорадочные симптомы, сопровождающиеся высокой температурой;

- проявления тахикардии, сопровождающиеся одышкой;

- затрудненное дыхание, как на вдохе, так и на выдохе;

- пристуообразный кашель;

- болезненный синдром в области грудной клетки, усиливающийся при кашле;

- посинение кожных покровов у больного на лице, особенно, в околоротовой области.

В зависимости от причин, вызвавших аспирационный воспалительный процесс и типов заболевания, различают и различную симптоматику патологического легочного воспаления.

Признаки бактериального воспаления

Бактериальный процесс в легких сам по себе сопровождается образованием гнойной мокроты, некрозом тканей. Размножение бактерий провоцирует выделение в кровь токсинов, потому проявления интоксикации, как правило, прогрессируют интенсивно. Для аспирационного воспаления легких бактериальной этиологии характерны следующие симптомы и признаки:

- резкое повышение температуры тела, часто достигающее отметки до 39 градусов;

- влажный и продуктивный кашель, сопровождающийся отхождением гнойной мокроты;

- боль в грудной клетке, усиливающаяся при движении и кашле.

Посинение кожных покровов на лице у больного может выражено проявляться в области носогубного треугольника.

Симптомы аспирационного пневмонита

Аспирационная пневмония, возникшая при контакте с химическими веществами, у пациента проявляется выраженной интоксикацией всего организма и характерной симптоматикой:

- высокой температурой, жаром, лихорадочным состоянием;

- учащенным сердечным ритмом, вплоть до приступов тахикардии;

- кашель, сопровождающийся отделением мокроты розоватого оттенка;

- кислородная гипоксия, сопровождающаяся посинением кожных покровов.

Приступообразный кашель, оканчивающийся рвотой, для этого типа аспирационной пневмонии не характерен, но кашлевой спазм отличается продуктивностью.

Диагностика аспирационного воспаления

Аспирационная пневмония отличается тем, что аспирационный эпизод можно увидеть на рентгенологическом снимке и последующих исследованиях. При первичном осмотре больного доктор внимательно изучает анамнез данных и симптоматику заболевания на наличие следующих характерных признаков:

- наличие и степень выраженности состояния одышки;

- степень выраженности и локализация цианоза тканей;

- проявления тахикардии.

Для углубленного диагностического исследования доктора, как правило, назначают ряд диагностических процедур, направленных на определение возбудителя патологии и степени тяжести воспалительной патологии.

- Рентгенологическое исследование помогает выявить локализацию воспалительного очага и степень поражения легочной системы.

- Бактериологический посев мокроты на определение возбудителя доктор назначает с целью определения возбудителя заболевания и последующей коррекции схемы противомикробной терапии.

- Бронхоскопия, направленная на взятие промывных вод из бронхов, проводится с целью уточнения и конкретизации диагноза.

- Анализы крови и мочи помогут врачу понять степень запущенности и тяжести протекания воспалительного процесса в легких.

В отдельных случаях пациенту понадобится также сдать анализ крови на газовый состав, особенно, при подозрении на аспирационный токсический пневмонит.

Лечение аспирационного воспаления

Аспирационный процесс в легочной ткани, сопровождающийся воспалением, требует сложного и комплексного лечения. Прежде всего, доктора направляют усилия на удаление аспирата в бронхиальном стволе или легочной ткани.

- Из бронхов и трахеи легкие и твердые аспираты удаляют с помощью бронхоскопа.

- Металлические частички удаляются с помощью магнита, другие мелкие аспираты убирают электроотсосом.

- Хирургические операции проводят при врастании аспирата в стенки бронхов или образования нагноений на фоне некроза тканей.

- Гнойные скопления в плевральной ткани удаляются путем прокалывания грудной клетки с последующим наложением трубчатого дренажа в зону прокола.

Лечение больного аспирационной пневмонией проводится в стационарных условиях. Кроме специальных процедур больному назначают курс антибиотикотерапии и симптоматическое лечение:

- противомикробный препарат назначается на основании полученных результатов бактериального посева мокроты;

- симптомы жара и лихорадки снимают жаропонижающими средствами;

- иммуномодуляторы назначаются больному с целью коррекции иммунного ответа и ускорения процесса выздоровления и реабилитации.

К сожалению, прогноз заболевания нередко неутешительный. Этот тип воспалительного легочного процесса опасен осложнениями и последствиями, приводящими к летальному исходу. Успехом выздоровления считается своевременно поставленный диагноз и вовремя начатое лечение.

Профилактика воспаления

Не стоит забывать также и о профилактических мерах, предупреждающих развитие аспирационной пневмонии. Учитывая тот факт, что само заболевание отличается сложным течением и угрожает непростыми осложнениями, доктора рекомендуют особенное внимание уделить предупреждению возникновения и развития аспирационного воспалительного процесса в дыхательной системе.

- В тех случаях, когда больному назначено хирургическое вмешательство под общим наркозом, ему не рекомендуется принимать пищу в течение нескольких часов перед проведением операции. Таким способом можно избежать развития постоперационной аспирации.

- Немаловажное значение в профилактике аспирационной пневмонии имеет гигиена полости рта, так как микробы и бактерии, заглатываемые пациентом, способны спровоцировать бактериальную форму легочной аспирации.

- Пациентам, имеющим в анамнезе неврологические и гастроэнтерологические заболевания, способные привести к забросу аспирата в легочные ткани, необходимо постоянно наблюдаться у докторов и регулярно проходить медицинский осмотр.

- При появлении первых характерных симптомов кашля, лихорадки, боли в груди и одышки, следует незамедлительно обратиться к доктору для диагностического обследования.

Кроме того, послеоперационным больным требуется особенный уход, обеспечивающий постоянное приподнятое положение г

оловы для того, чтоб избежать заброса содержимого желудка в легочные ткани. Лечение аспирационной пневмонии осложняется тем, что аспират, прежде всего, следует удалить из легких, потому терапия часто сопровождается хирургическим вмешательством. Именно поэтому профилактике заболевания уделяется немаловажное значение.

Источник