Киста легкого после пневмонии у

При переводе с латинского языка киста означает пузырек, то есть это полость, которая заполнена воздухом либо жидкостью. Киста легкого определяется формированием в тканях легкого полости, которая переходит в бронх.

Кисты есть врожденные – их наличие определено с рождения и приобретенные, возникновение которых происходит благодаря определенной болезни. Существует одиночная киста и множественная. Во втором случае диагностируют поликистоз легких.

Легочную кисту обнаруживают у людей разного возраста, даже у детей. Заболевание достаточно опасное, при осложнениях может привести к смерти пациента, по этой причине при таких патологиях проводится оперативное вмешательство.

- Киста легкого на рентгенограмме

- Терапия

Причины и симптомы

Причины возникновения врожденной кисты полностью не ясны. Возможно, происходит генетический сбой либо беременная женщина ведет нездоровый образ жизни.

Причин для приобретенной кисты есть несколько:

-

Туберкулез.

Туберкулез. - Абсцесс легкого. Киста с образованием гноя, который регулярно откашливается. Очень опасный воспалительный процесс, возникший в итоге пневмонии, необходимо стационарное лечение.

- Гангрена. Гнилостное распадение легкого с выводом большого количества мокроты (1,5-2 литра в сутки).

- Кисты-паразиты. Эхинококки и аскариды, бессимптомные, зачастую обнаруживаются при медицинских осмотрах.

- Сифилитические гуммы. Полость наполняется клеевидной жидкостью.

- Иногда образовываются от грибка. У людей со слабым иммунитетом, наркозависимых, больных СПИДом.

- Рак. Раковые болезни легких.

- Эмфизема. Чаще развивается у курящих людей, наблюдаются раздутые, наполненные воздухом альвеолы.

Симптомы зависят от разновидности болезни, пока киста малого размера и без осложнений протекает бессимптомно. Заметить их можно при прохождении флюорографии или на рентгеновском снимке. При увеличении размеров образования появляются и признаки:

-

Кашель с выходом мокроты, что облегчает самочувствие больного. Обычно появляется, когда кисты наполнены жидкостью. При гангрене запах крайне неприятный, при туберкулезе запах отсутствует, большой объем выделений предполагает абсцесс. Мокрота выходит, ее объем уменьшается и она становится более слизистой.

Кашель с выходом мокроты, что облегчает самочувствие больного. Обычно появляется, когда кисты наполнены жидкостью. При гангрене запах крайне неприятный, при туберкулезе запах отсутствует, большой объем выделений предполагает абсцесс. Мокрота выходит, ее объем уменьшается и она становится более слизистой. - Кровохарканье наблюдается при распаде ткани легкого, так как происходит поражение кровеносных сосудов. Мокрота выходит с ниточками и кровяными сгустками, иногда кровь равномерно растворена, чаще появляется при легочной онкологии и туберкулезе.

- Болевые ощущения в области груди показывают близкую расположенность к стенке и в развитие привлечена плевра. Боль увеличивается при кашле, вдохе, больной лежит на здоровом боку (поскольку не ограничено движение больного легкого).

- Одышка появляется при поражении большого объема легкого.

- Поднимается температура, общая слабость, усиливается потоотделение, боли головы, потеря веса, аппетита – такие признаки появляются и у других болезней, что затрудняет постановку диагноза.

Диагностика и лечение

Для диагностирования кисты легких используют бронхографию, томограмму и рентген

Бронхографию не делают у эмбрионов и младенцев, поскольку бронхи у них весьма ранимы, а процесс травматичен, есть риск осложнения, если контраст попадет в ткани средостения.

Бронхография кист дает возможность определить:

-

Разбухание бронх.

Разбухание бронх. - Культю в области отступления от центрального бронха.

- Полость кисты, которая наполнена контрастом.

У детей полости кист по мере увеличения объема жидкости также увеличиваются, что граничит с онкологией, иногда наблюдается кровохарканье при травме внутренней стенки полости кисты у плода.

Томограмма на срезах показывает темные пятна. При онкологии на снимке видны белые границы, образование которых происходит благодаря воспалительному процессу в лимфатических сосудах. Такие новообразования у плода могут нести следующие осложнения:

- Ателектаз — спадание легкого.

- Образование эмфизематозных булл.

- Раздутие кисты, пневмоторакс – проход воздуха в полость плевры.

Обнаруживают врожденную кисту чаще при проведении рентгена грудной клетки, если есть предположение на развитие воспаления легких либо туберкулеза, бессимптомные новообразования могут обнаружиться только в подростковом возрасте при прохождении флюорографии.

Киста легкого на рентгенограмме

На рентгеновском снимке киста показывается как темноватое пятно со светловатым внутренним пятном. Кистоподобные новообразования от натуральных отличаются неравномерностью и несколькими камерами, они хорошо заметны на снимке.

Ретенционная киста легкого на рентгене видна по следующим показателям:

-

Тонкие стенки на тени.

Тонкие стенки на тени. - Неравномерные границы из соединительной ткани.

- Видно, где заканчивается жидкость и начинается воздушное пространство.

Кистоподобные же кисты определяются по таким признакам:

- Множество бугристых раздутых просветленных камер.

- Внутри гнойное содержимое.

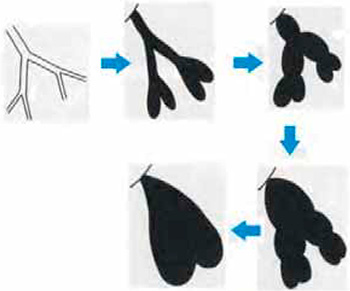

Ретенционная киста образовывается, когда бронх перекрывается мокротой и нарастанием опухоли. При всем этом раздувается ближайшая область бронхиального дерева. На снимке – образование в виде овала с неравномерными границами, с формированием дуги – точка закупоривания.

Эхинококковая киста видна как потемнение в виде кольца со светлой полосой.

На рентгене можно наблюдать следующие виды кист:

-

Ретенционная киста. Образование закупоренного прохода бронха. При обнаружении ретенционной кисты в зародышевой форме и правильно назначенной терапии можно обойти такое осложнение, как ателектаз – спадание ткани легкого.

Ретенционная киста. Образование закупоренного прохода бронха. При обнаружении ретенционной кисты в зародышевой форме и правильно назначенной терапии можно обойти такое осложнение, как ателектаз – спадание ткани легкого. - Врожденная. Образование у детей при появлении на свет.

- Истинная. Новообразование появляется еще в утробе матери. Истинная киста в легком может располагаться в разных областях ткани легкого.

- Ложная. После различных травм грудины, это можем быть абсцесс и гангрена. Ложный тип от истинного можно отличить по внутреннему строению эпителиальной стенки бронха. На рентгене не видно двойной границы тени кольца и полости образовываются в задней части легкого.

Врожденный поликистоз эмбриона – нарушение развития бронх при неполном развитии респираторного отдела дыхательной системы.

Ретенционная киста похожа на ветку дерева, от одной точки идет много ответвлений, достаточно тонкие с волнами и выпуклостями. При дыхании форма не меняется.

Интересно! Для подтверждения диагноза зачастую вводят контраст в просветы бронх, выясняют их возникновение и тип патологии, тем самым определяют туберкулез, кисту и онкологию.

Терапия

При лечении кисты легкого самым актуальным считается оперативное вмешательство. Чем раньше прооперирован больной – тем больше шансов у него на полное выздоровление и тем меньше хирургических осложнений. Если болезнь запущена, то проводится операция в срочном порядке, что существенно увеличивает риск, тем самым уменьшая шансы на выздоровление.

Обратите внимание! При отсутствии осложнений киста удаляется либо практикуется резекция. При развитии поликистоза делают лобэктомию (удаляется часть легочной доли) либо пневмонэктомию (убирают всю долю легкого).

Если киста с гноем, то сначала проводится лечение, а хирургия делается при обострении. При развитии пневмоторакса (воздушное образование между легочной долей и стенкой груди, что увеличивает давление в легком и затрудняет дыхание) проводят дренирование. Затем назначается терапия антибиотиками. При дыхательной недостаточности проводится пункция, а также трансторакальное дренирование с сопровождением УЗИ.

Загрузка…

Источник

Киста легкого – патологическая полость в паренхиме легкого, заполненная воздухом или жидкостным содержимым. Течение кисты легкого может быть бессимптомным, клинически выраженным (с одышкой, кашлем, тяжестью и болями в груди) и осложненным (инфицированием, пневмотораксом, кровотечением и др.). Основная диагностика кисты — рентгенологическая, включающая обзорную рентгенографию органов грудной клетки, КТ легких, ангиопульмонографию, бронхографию. Лечение легочных кист преимущественно хирургическое — удаление кисты или резекция легкого посредством торакотомии или видеоторакоскопического вмешательства.

Общие сведения

Кистами легких называют внутрилегочные полости полиэтиологичного происхождения, обычно содержащие слизистую жидкость или воздух. Ввиду большого разнообразия патоморфологических форм заболевания, судить об истинной распространенности кист легких в популяции довольно сложно. По данным некоторых исследователей, среди всех больных с болезнями органов дыхания пациенты с кистами легких составляют 2,9-5,3%. Кисты легкого встречаются у представителей всех возрастов: от новорожденных младенцев до лиц преклонного возраста. Несмотря на свою доброкачественность, при осложненном течении киста легкого может представлять серьезную угрозу для жизни, поэтому в пульмонологии в отношении данных патологических образований принято проведение хирургической лечебной тактики.

Киста легкого

Причины

Происхождение врожденных и дизонтогенетических кист легкого связано с дефектами формирования легкого в эмбриональном периоде. Чаще всего такие внутриутробные нарушения включают агенезию альвеол, расширение терминальных бронхиол либо задержку формирования периферических бронхов. Легочные кисты являются структурным компонентом таких врожденных аномалий развития легких, как:

- кистозная гипоплазия

- врожденная долевая эмфизема

- синдром Маклеода и ряд других.

Среди дизонтогенетических кист легких наиболее часты дермоидные кисты и кистозные лимфангиомы, которые также нередко рассматриваются как доброкачественные опухоли легких.

Более распространены в практике торакальных хирургов приобретенные кисты легких, образующиеся в исходе заболеваний паразитарного, инфекционного и неспецифического (поствоспалительного, посттравматического) и иного генеза. К числу паразитарных и инфекционных принадлежат кисты, формирующиеся в легких при эхинококкозе, цистицеркозе, туберкулезе, сифилисе. Причинами возникновения прочих кист могут служить воспалительно-деструктивные процессы: пневмонии, абсцесс легкого, бактериальная деструкция легкого, травмы и ранения легкого, обтурация бронха и пр.

Патанатомия

По морфологическим особенностям кисты легких делятся на истинные и ложные. Первые из них всегда врожденные, их внешняя оболочка представлена соединительной тканью с элементами бронхиальной стенки (хрящевыми пластинками, гладкомышечными и эластическими волокнами и др.). Внутренний слой истинной кисты легкого образован эпителиальной выстилкой из клеток кубического и цилиндрического эпителия, продуцирующего слизистый секрет (бронхогенные кисты) или альвеолярного эпителия (альвеолярные кисты). Ложные кисты носят приобретенный характер, а в их стенке отсутствуют структурные элементы бронха и слизистая оболочка.

Классификация

В зависимости от этиопатогенеза (происхождения и механизмов образования) различают врожденные, дизонтогенетические и приобретенные кисты легких.

- Врожденные кисты формируются еще в антенатальном периоде, и ребенок рождается уже с наличием данного порока развития легкого. Такие кисты обычно выявляются в детском возрасте. К ним относятся: кистозная гипоплазия легких, бронхиолярная эмфизема легких, кистозно измененное добавочное легкое, внутридолевая секвестрация, врожденные гигантские кисты.

- Дизонтогенетические кисты легких также представляют собой врожденные образования, обусловленные нарушением развития бронхолегочных почек в эмбриогенезе. Однако развитие дизонтогенетических кист начинается уже в постнатальном периоде, поэтому патология может выявляться в различном возрасте. К таким образованиям принадлежат дермоидные кисты, бронхогенные кисты, бронхогенные кистаденомы легких.

- Приобретенные кисты образуются на определенном этапе жизни под влиянием заболеваний и травм легких. В их число входят эхинококковая киста легкого, буллезная эмфизема, пневмоцеле, туберкулезные каверны, «тающее легкое», эмфизематозно-буллезная секвестрация легких и др.

С учетом количества полостей кисты делятся на одиночные (солитарные) и множественные (в последнем случае диагностируется поликистоз легких). Если киста сообщается с просветом бронха, она называется открытой; при отсутствии такого сообщения говорят о закрытой кисте легкого. По виду содержимого различают воздушные и заполненные полости; по размеру полости – малые (до 3-х сегментов), средние (3-5 сегментов) и большие (более 5 сегментов). Наконец, течение кист легкого может быть неосложненным и осложненным.

Симптомы кисты легкого

Малые и неосложненные кисты легкого носят бессимптомное течение. Клинические признаки появляются при увеличении размеров кист и сдавлении окружающих структур либо вследствие осложненного течения. Большие или множественные кисты сопровождаются тяжестью и болями в груди, кашлем, одышкой, иногда дисфагией.

Переход от бессимптомного течения к осложненному может быть инициирован ОРВИ или пневмонией. При нагноении кисты легкого на первый план выходят признаки тяжелой интоксикации (слабость, адинамия, анорексия) и гектическая лихорадка. На фоне общего недомогания возникает кашель со слизисто-гнойной мокротой, возможно кровохарканье.

Прорыв заполненной гноем кисты в бронх сопровождается откашливанием обильной, иногда зловонной мокроты, улучшением общего состояния, уменьшением интоксикации. Полость кисты освобождается от гноя, однако ее полная облитерация наступает редко. Чаще заболевание приобретает рецидивирующее течение, постепенно приводя к формированию вторичных бронхоэктазов и диффузного пневмофиброза.

При прорыве содержимого кисты в плевральную полость может развиваться клиника спонтанного пневмоторакса, пиоторакса, плеврита. Для осложнений данного типа характерно внезапное появление болей в груди, сильного, приступообразного кашля, нарастающего цианоза, тахикардии и одышки. Возможными исходами подобных осложнений могут стать образование бронхоплеврального свища и хроническая эмпиема плевры.

Осложнения

Воспалительный процесс в дренирующем кисту бронхе способствует образованию клапанного механизма, приводящего к нарастанию давления внутри полости кисты и ее напряжению. Киста быстро увеличивается в размере, сдавливает окружающие сегменты легкого, вызывает смещение органов средостения. Клиническая картина напряженной кисты легкого напоминает клинику клапанного пневмоторакса (одышка, тахипноэ, цианоз, набухание вен шеи, тахикардия). Тяжелое состояние больных обусловлено дыхательной недостаточностью и гемодинамическими нарушениями. В течении напряженной кисты легкого выделяют компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную стадии. Кроме всего перечисленного, киста легкого может осложняться легочным кровотечением и малигнизацией. При дренирующихся кистах у детей существует угроза асфиксии.

Диагностика

Ввиду отсутствия или скудности симптоматики неосложненные кисты легкого обычно остаются нераспознанными. Они могут стать случайной находкой при профилактической флюорографии. Физикальные данные могут включать укорочение перкуторного звука, ослабление дыхания, иногда – «амфорическое» дыхание.

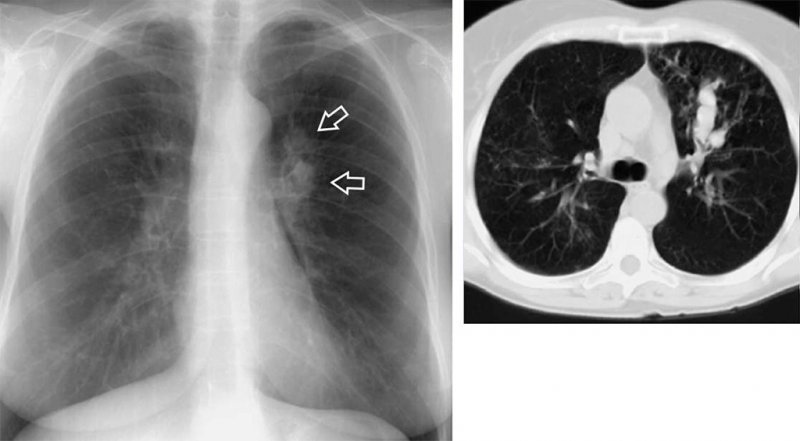

Основная роль в выявлении кист легкого принадлежит методам рентген-диагностики. Изменения, определяемые при рентгенографии легких, обусловлены видом и происхождением кист. Обычно обнаруживается образование шаровидной формы с четкими контурами. В полости кисты иногда виден горизонтальный уровень жидкости. Для уточнения локализации и происхождения кист применяются МСКТ и МРТ легких.

КТ ОГК. Крупное полостное образование, заполненное газом, в средней доле правого легкого.

Результаты бронхографии наиболее информативны в диагностике открытых кист легкого, когда возможно попадание контрастного вещества в полость. При закрытых кистах бронхография и ангиопульмонография позволяет обнаружить кисту по косвенным признакам – в этом случае бронхи и сосуды будут огибать округлую тень в легком. Подтверждение диагноза может быть достигнуто в ходе диагностической торакоскопии.

Кисты легкого следует дифференцировать с доброкачественными и злокачественными опухолями легких периферической локализации, метастазами в легкое, туберкуломой, блокированным абсцессом, ограниченным пневмотораксом, целомической кистой перикарда, опухолями средостения и др.

Лечение кисты легкого

Лечебная тактика в отношении кист легкого, главным образом, хирургическая. Неосложненная киста легкого подлежит удалению в плановом порядке. Вместе с тем, не следует затягивать с оперативным вмешательством, поскольку возникновение осложнений может перевести статус операции в разряд экстренных, что может негативно сказаться на прогнозе и выживаемости. Чаще всего при неосложненных вариантах заболевания производится изолированное удалении кисты или экономная резекция легкого. Операция осуществляется как посредством торакотомии, так и с применением видеоторакоскопии. При распространенных процессах (поликистозе, вторичных необратимых изменениях паренхимы) может выполняться лобэктомия или пневмонэктомия.

При кистах легких, осложненных нагноением, проводится предоперационная медикаментозная подготовка, а оперативное вмешательство выполняется после купирования обострения. В случае развития пио- или пневмоторакса осуществляется экстренное дренирование плевральной полости с последующей местной и системной антибиотикотерапией. Неотложная помощь при напряженной кисте легкого, осложненной дыхательной недостаточностью, заключается в срочном выполнении пункции и трансторакального дренирования кисты под УЗИ-контролем. Во всех этих случаях хирургическое вмешательство осуществляется вторым этапом и носит более радикальный характер.

Прогноз и профилактика

Прогноз при плановом лечении неосложненной кисты легкого благоприятный; отдаленные послеоперационные результаты хорошие. В случае осложненного течения исход зависит от сроков и полноты оказания первичной помощи. В остром периоде гибель больных может наступить от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, массивного кровотечения; послеоперационная летальность достигает 5%. В остальных случаях возможна инвалидизация вследствие стойких вторичных изменений в легких (бронхоэктазов, распространенного пневмофиброза, хронизации гнойных процессов). Таким больным требуется пожизненное диспансерное наблюдение пульмонолога. Профилактика приобретенных кист легкого заключается в предупреждении травм, специфических и неспецифических болезней легких.

Источник

Медицина / Диагностика / Диагностика (статья)

|

25-11-2018, 15:31

|

Рентген легкихКиста в легких представляет собой тонкостенную полость без инфильтрации в окружающей легочной ткани. Кисты в легких могут одиночные и множественные, они образуются вследствие разных причин.

Рентген легкихКиста в легких представляет собой тонкостенную полость без инфильтрации в окружающей легочной ткани. Кисты в легких могут одиночные и множественные, они образуются вследствие разных причин.

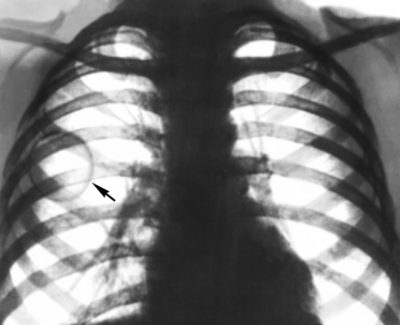

На рентгенограмме закрытые кисты (кисты, полностью заполненные содержимым) определяются как округлые затемнения (образования) однородной структуры, правильной формы с ровным и четким контуром. Если киста не полностью заполнена содержимым, на рентгенограмме она определяется в виде полостного образования с тонкими стенками и горизонтальным уровнем содержимого, контуры образования четкие и ровные. Полностью опорожнившаяся или воздушная киста определяется как тонкостенная полость – кольцевидная тень (рисунок 1).

Рисунок 1. Кисты в легких (схематическое изображение): 1 – заполненная киста; 2 – частично заполненная киста; 3 – воздушная киста

В случае развития воспаления контуры кисты могут становится нечеткими и в полости снова образуется горизонтальный уровень содержимого. К основным осложнениям кист в легких относятся:

- Нагноение (на рентгенограмме определяется образованием горизонтального уровня содержимого)

- Кровотечение

- Прорыв кисты в бронх

- Пневмоторакс (при разрыве в плевральную полость)

Истинная киста – врожденная полость, обусловленная нарушением бронхиального дерева; стенки таких кист выстланы бронхиальным эпителием. Исинные кисы могут образовываться как в легком, так и в средостении. Полностью заполненные кисты нужно дифференцировать с доброкачественными опухолями легких – для этого применяют РКТ (таким образом можно обнаружить жидкостное содержимое кисты.

К группе кистоподобных образования относятся остаточные полости в исходе абсцесса легких, септических эмболий в легких («септических пневмоний»; см статью «Рентгенография: Септическая пневмония») и деструктивных пневмоний (рисунок 2). Эти полости называю «ложные кисты», поскольку их стенки не выстланы бронхиальным эпителием, поэтому правильно их называть остаточными полостями. Остаточные полости могут со временем бесследно исчезать или на их месте образуется участок фиброза. На рентгенограмме остаточные полости в исходе абсцесса отличаются от врожденных кист только немного неправильной формой и фиброзными изменениями в окружающей ткани. Для дифференциальной диагностики в этом случае необходимо полагаться на данные анамнеза.

Остаточные полости в легких

Остаточные полости в легких

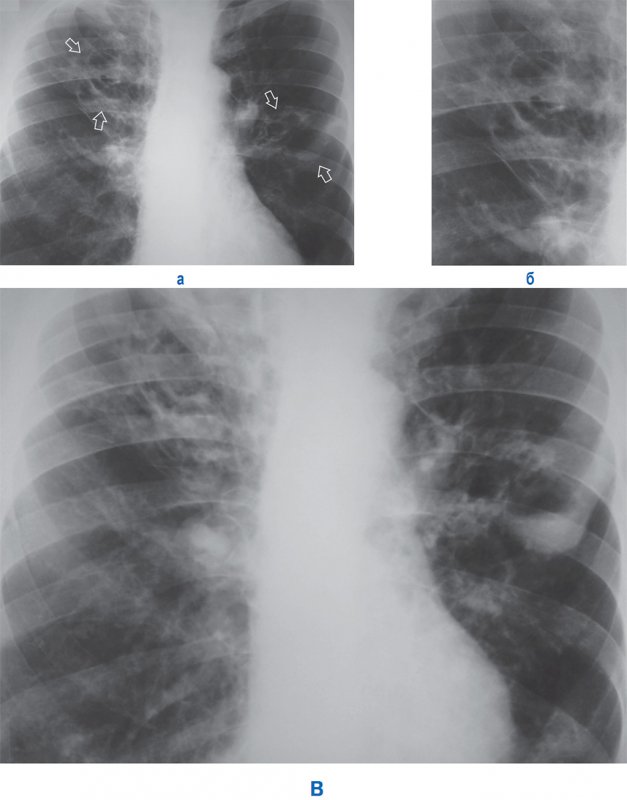

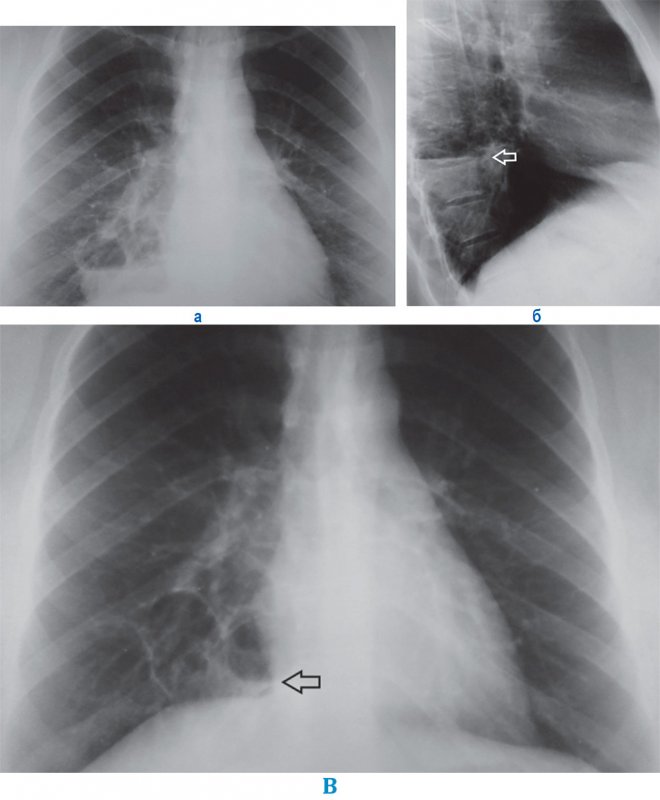

Рисунок 2. Остаточные полости в легких. А – остаточная полость после абсцесса в правом легком (фрагменты рентгенограммы в прямой и правой боковой проекции); Б – остаточная полость в нижней доле справа (стрелка) после деструктивной пневмонии. Вокруг полости определяются фиброзные тяжи

Бывают случаи, когда обнаруженная киста в легком, особенно если она частично заполненная, требует дифференциальной диагностики с абсцессом легкого. Как правило врожденные кисты впервые обнаруживают у детей и молодых людей, при этом их клиническая картина не настолько выражена, как при абсцессе легкого, а при отсутствии воспаления течение может быть бессимптомным. Абсцесс легкого до момента прорыва в бронх на рентгенограмме определяется как затемнение неправильно-округлой формы с нечеткими контурами, «размытыми» за счет инфильтрации в окружающие ткани, с неоднородной структурой из-за участков некроза, которые дают более интенсивную тень. Киста, в свою очередь, имеет более правильную округлую форму с четкими и ровными контурами, без выраженной инфильтрации в окружающих тканях. После прорыва абсцесса в бронх образуется полость с горизонтальным уровнем содержимого, контуры стенки которой сначала неровные из-за неравномерного отторжения некротизированной ткани. У кисты стенки тонкие и ровные (рисунок 3). После полного очищения абсцесса на его месте формируется тонкостенная полость, которую практически невозможно отличить от кисты.

Нагноившаяся тонкостенная полость в легком

Нагноившаяся тонкостенная полость в легком

Рисунок 3. Нагноившаяся (частично заполненная) тонкостенная полость правого легкого (снимок того же пациента, что и на рисунке 2а): определяются четкие контуры полости, вокруг которой отсутствует инфильтрация легочной ткани

В легких может обнаруживаться несколько кист (рисунок 4), кисты могут быть множественными (рисунок 5).

Кисты в нижней доле легкого

Кисты в нижней доле легкого

Рисунок 4. Кисты в нижней доле справа. А, Б, — рентгенограмма в прямой и правой боковой проекции: в нижней доле справа визуализируются несколько расположенных рядом тонкостенных полостных образований с горизонтальным уровнем содержимого (на рисунке 4б уровень содержимого в полости отмечен стрелкой). В – рентгенограмма того же пациента, выполненная через месяц: отмечается положительная динамика, количество содержимого в кистах значительно уменьшилось, отмечается незначительное количество содержимого в одной из полостей (см стрелка)

Поликистоз в легких

Поликистоз в легких

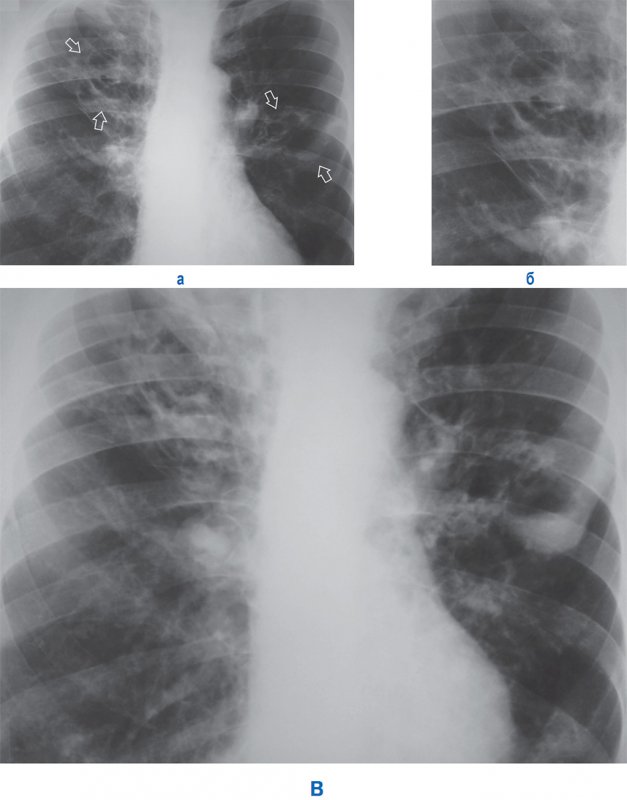

Рисунок 5. Поликистоз (множественные кисты) в легких. А – в верхних долях обоих легких определяются тонкостенные полости (см стрелки), самая крупная полость – слева, на уровне 5 ребра (в ней отмечается небольшое количество содержимого); в верхней доле справа определяются выраженные фиброзные изменения. Б – увеличенный фрагмент рентгенограммы А (верхняя доля справа). В – рентгенограмма того же пациента, выполненная в период обострения тремя годами ранее: в крупной полости левого легкого отмечается большое количество содержимого

Отметим, что в легких одновременно могут определяться разные виды полостей (рисунок 6).

Правосторонняя полисегментарная пневмония, легочная деструкция

Правосторонняя полисегментарная пневмония, легочная деструкция

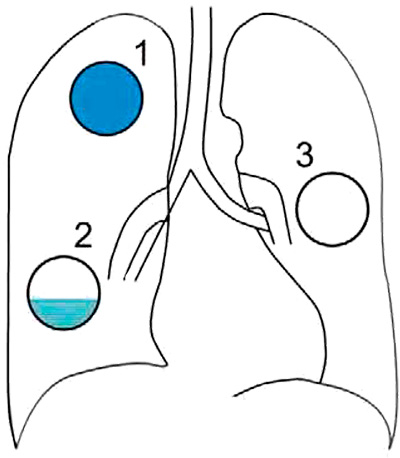

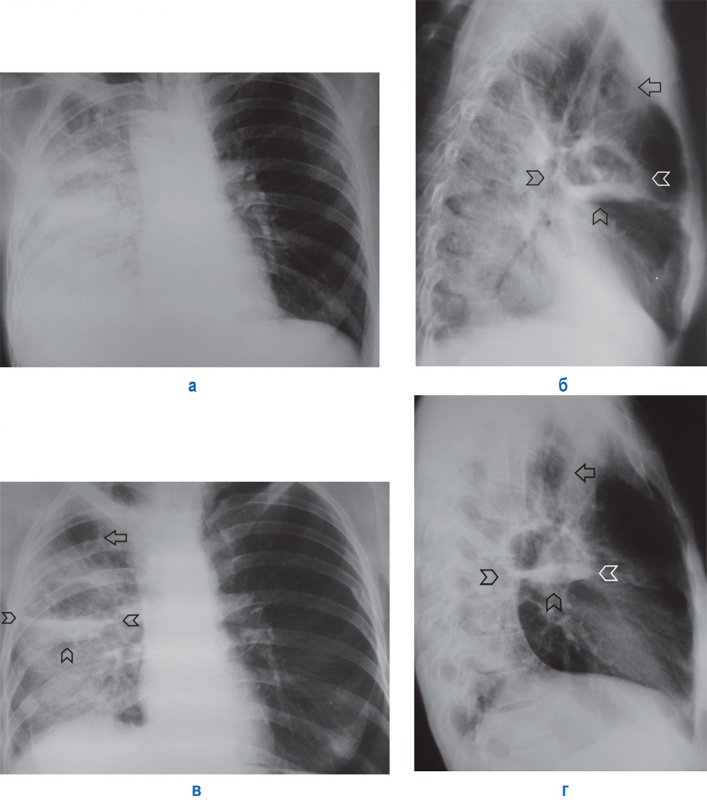

Рисунок 6. Правосторонняя полисегментарная пневмония, осложненная легочной деструкцией. Рентгенограммы в прямой и правой боковой проекциях. А, Б – в верхней доле справа определяется полость по типу абсцесса (см указатели). Выше отмечается тонкостенная полость без содержимого по типу буллы (см стрелка). В верхней и нижней долях справа видна инфильтрированная легочная ткань. В, Г – рентгенограммы того же пациента, выполненные через неделю: в нижней доле справа отмечается ателектаз – на рентгенограмме в боковой проекции главная междолевая плевра смещена назад. В верхней доле легкого четко визуализируются полости (см стрелка и указатель); на снимке в боковой проекции полости смещены назад из-за ателектаза нижней доли

Формирование в легких тонкостенных кистоподобных образований с разрывом и последующим спонтанным пневмотораксом характерно для стафилококковой и пневмоцистной пневмонии (рисунок 7).

Иногда кисты образуются в исходе развития инфаркта легкого при тромбоэмболии легочной артерии. При эмфиземе легких тонкостенные полостные образования, обусловленные буллами, могут достигать больших размеров. Как правило буллы располагаются на периферии легкого и могут обуславливать развитие спонтанного пневмоторакса (при этом часто обнаруживаются и другие признаки гипервоздушности легких).

Пневматоцеле – тонкостенные полости травматического происхождения, формирующиеся в динамике развития ушиба легкого, располагающиеся в основном субплеврально.

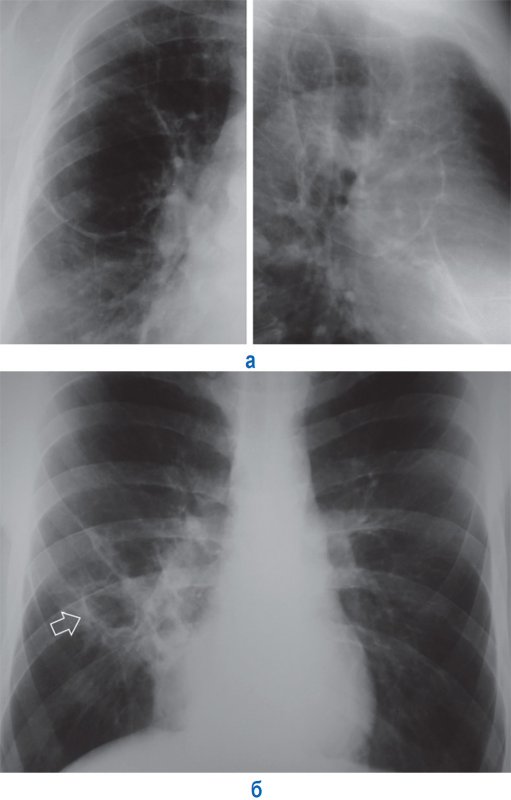

Ретенционные кисты (весьма условно относят к кистам) – расширенные бронхи (по сути бронхоэктазы), полностью заполненные содержимым. Ретенционные кисты формируются при облитерации проксимального отдела бронха слизистой пробкой или его сужения при воспалении. В большинстве случаев содержимым ретенционной кисты выступает слизь. На рентгенограмме ретенционные кисты определяются как Y-образные («двурогие») или «разветвленные» тени, повторяя форму бронха с его делениями (рисунок 7).

Рисунок 7. Формирование ретенционной кисты бронха

Каверны, формирующиеся при кавернозном туберкулезе, локализуются в основном в сегментах S 1, 2, 6. Как правило обнаруживается одна каверна с тонкими стенками (2-3 мм), фиброзные изменения в окружающих тканях отсутствуют, при этом отмечается небольшая толщина стенки каверны – это главное отличие кавернозного туберкулеза от фиброзно-кавернозного. В случае обострения наружные контуры каверны становятся нечеткими из-за незначительно выраженной перифокальной инфильтрации, а в тканях, окружающих каверну, определяются немногочисленные очаговые тени. Горизонтальные уровни содержимого в каверне определяются редко. Благоприятное течение характеризуется уменьшением размеров каверны с дальнейшим образованием рубца, либо формированием тонкостенной кистоподобной полости (санированная каверна), а в окружающей каверну легочной ткани можно определить «плотные» фиброзные очаги небольших размеров и кальцинаты. В случае подозрения на туберкулезные изменения, пациенту необходимо провести рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ), с помощью которой лучше определяются инфильтративные и очаговые изменения, что дает возможность гораздо достовернее предположить специфическую причину и степень активности процесса.

Также нужно отметить, что кисты в легких могут обнаруживаться при разного рода аномалиях развития тканей легких, например, секвестрации легкого, гипоплазия легкого и др. Поликистоз легких характеризуется образованием множественных кист (рисунок 5).

Бронхогенная киста

Бронхогенная киста

Рисунок 8. Бронхогенная киста. Увеличенный фрагмент рентгенограммы в прямой проекции – среднее легочное поле справа. На фоне правого корня визуализируется одиночное образование округлой формы с четким контуром – заполненная киста

Буллы

Буллы

Рисунок 9. Буллы. Увеличенный фрагмент рентгенограммы в прямой проекции – нижняя доля левого легкого. В нижней доле слева определяются две большие тонкостенные буллы, компримирующие прилежащую легочную ткань

Буллезная эмфизема

Буллезная эмфизема

Рисунок 10. Буллезная эмфизема. В нижнем и верхнем отделе правого легкого определяются большие зоны без сосудистого рисунка – тонкостенные буллы

Ретенционная киста в левом легком

Ретенционная киста в левом легком

Рисунок 11. Ретенционная киста в левом легком. На снимке определяется тень кисты (см стрелки), которая проецируется на тень левого корня. На снимке, полученного с помощью РКТ четко определяется V-образная форма расширенного бронха с содержимым в просвете

Источник