Классификация определение степени и площади ожогов

В жизни каждый из нас получал ожоги. Площадь ожогов бывает разной, но ощущения всегда одинаковые: как будто к пораженному месту прикладывают раскаленный уголек. И никакая вода, лед или холодный компресс не могут пересилить это чувство.

А с медицинской точки зрения ожог – это повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры или высокоактивных химических веществ, например кислот, щелочей, солей тяжелых металлов. Тяжесть состояния определяется глубиной повреждения и площадью поврежденной ткани. Существуют особенные формы ожогов, полученные от радиации или удара током.

Классификация

Классификация ожогов основана на глубине и типе повреждений, но существует разделение по клиническим проявлениям, врачебной тактике или виду травмы.

По глубине различают ожоги:

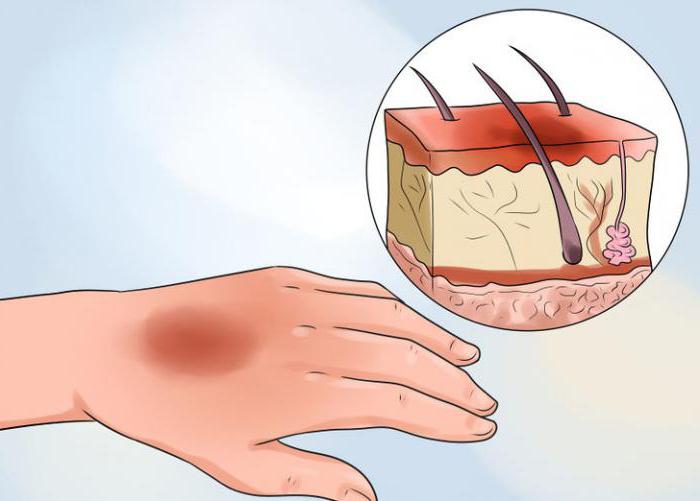

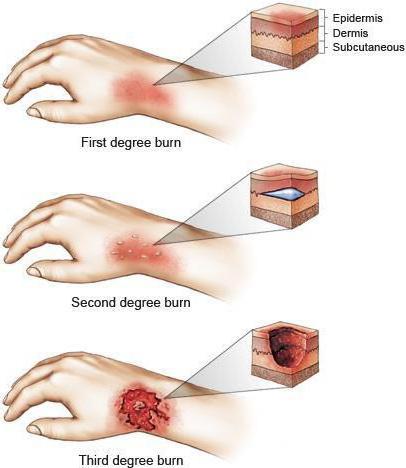

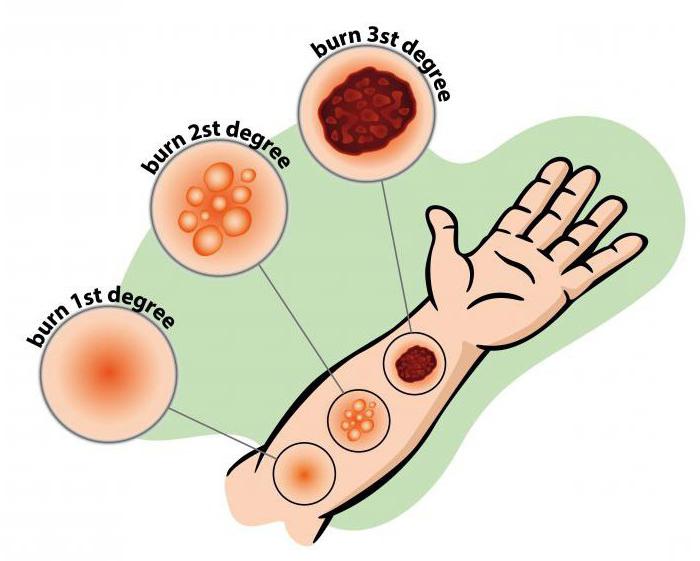

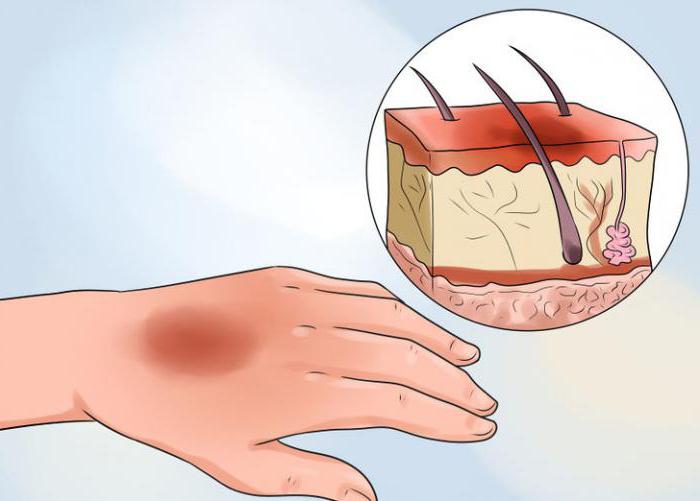

- Первая степень характеризуется поражением только верхнего слоя кожи. Внешне это проявляется покраснением, незначительным отеком и болевыми ощущениями. Симптомы исчезают через три-четыре дня, а пострадавший участок эпителия замещается новым.

- Повреждение эпидермиса до базального слоя указывает на ожог 2 степени. На поверхности кожи появляются пузыри с мутным содержимым. Заживление длится до двух недель.

- При третьей степени ожога термическое повреждение получает не только эпидермис, но и дерма.

— Степень А: дерма на дне раны оказывается частично не повреждена, но непосредственно после травмы выглядит как черный струп, иногда появляются пузыри, которые могут сливаться между собой. Боли в месте ожога не чувствуется из-за повреждения рецепторов. Самостоятельная регенерация возможна только при условии, что не присоединится вторичная инфекция.

— Степень Б: полная гибель эпидермиса, дермы и гиподермы. - Четвертая степень – это обугливание кожи, жирового слоя, мышц и даже костей.

Классификация ожогов по типу повреждения:

- Воздействие высоких температур:

— Огонь – площадь поражения большая, но относительно маленькая глубина. Первичная обработка осложняется тем, что трудно очистить рану от инородных тел (нити из одежды, кусочки расплавившихся пуговиц или молнии).

— Жидкость – ожог небольшой, но глубокий (до третьей А-степени).

— Горячий пар – значительная протяженность ожога, но глубина редко достигает второй степени. Часто поражает дыхательные пути.

— Раскаленные предметы – рана повторяет очертания предмета и может иметь значительную глубину. - Химические вещества:

— Кислоты вызывают коагуляционный некроз, и на месте поражения появляется струп из свернувшихся белков. Это не дает веществу проникнуть в подлежащие ткани. Чем сильнее кислота, тем ближе к поверхности кожи находится пораженный участок.

— Щелочи формируют колликвационный некроз, он размягчает ткани и едкая субстанция проникает глубоко, возможен ожог 2 степени.

— Соли тяжелых металлов напоминают внешне ожоги кислотой. Они бывают только 1-й степени. - Электрические ожоги появляются после контакта с техническим или атмосферным электричеством и, как правило, бывают только в месте входа и выхода разряда.

- Лучевые ожоги могут возникнуть после воздействия ионизирующего или светового излучения. Они неглубокие, и их воздействие связано с поражением органов и систем, а не непосредственно мягких тканей.

- Сочетанные ожоги включают в себя несколько повреждающих факторов, например газ и пламя.

- Комбинированными можно назвать те повреждения, где помимо ожога есть еще и другие виды травм, например переломы.

Прогноз

Каждый, кто хоть раз получал ожоги (площадь ожогов была больше пятирублевой монеты), знает, что прогноз развития заболевания — немаловажная деталь в постановке диагноза. Часто пациенты с травмами оказываются пострадавшими в авариях, природных катаклизмах или в результате чрезвычайных происшествий на производстве. Поэтому людей в приемный покой привозят целыми группами. И вот тогда умение прогнозировать изменение дальнейшего состояния пациента пригодится во время сортировки. Самые тяжелые и сложные случаи должны рассматриваться врачами в первую очередь, ведь иногда счет идет на часы и минуты. Обычно прогноз основывается на площади поврежденной поверхности и глубине поражения, а также сопутствующих травмах.

Для того чтобы точно определить прогноз, используются условные индексы (например, индекс Франка). Для этого за каждый процент пораженной площади назначается от одного до четырех баллов. Это зависит от степени и локализации ожога, а также от того, какова площадь ожога верхних дыхательных путей. Если нарушения дыхания нет, то ожог головы и шеи получает 15 баллов, а если есть, то все 30. А потом проводят подсчет всех оценок. Существует шкала:

— менее 30 баллов – прогноз благоприятный;

— от тридцати до шестидесяти – условно благоприятный;

— до девяноста – сомнительный;

— более девяноста – неблагоприятный.

Площадь поражения

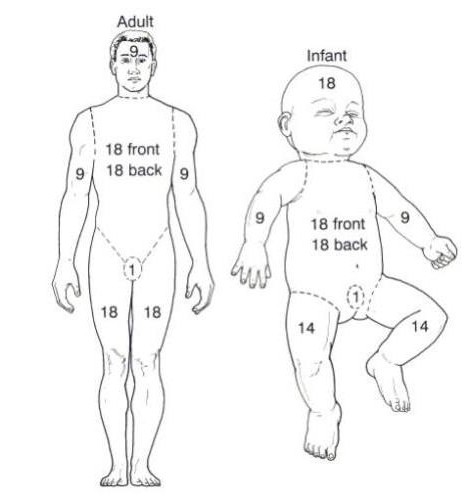

В медицине существует несколько способов вычисления площади пораженной поверхности. Определение площади и степени ожога возможно, если взять за правило, что поверхность разных частей тела занимает девять процентов от общей площади кожи, согласно этому, голова вместе с шеей, грудь, живот, каждая рука, бедра, голени и стопы занимают по 9 %, а задняя поверхность тела — в два раза больше (18 %). Промежность и половые органы получили только по одному проценту, но эти травмы считаются достаточно тяжелыми.

Существуют и другие правила определения площади ожогов, например с помощью ладони. Известно, что площадь ладони человека занимает от одного до полутора процентов от всей поверхности тела. Это позволяет условно определять размер поврежденного участка и предполагать тяжесть состояния. Проценты ожогов на теле являются условной величиной. Они зависят от субъективной оценки врача.

Клиника

Выделено несколько симптомов, которыми могут проявляться ожоги. Площадь ожогов в данном случае не играет особой роли, так как они бывают обширными, но неглубокими. Со временем формы клинических проявлений могут сменять друг в друга в процессе заживления:

- Эритема или покраснение, сопровождается покраснением кожи. Встречается при любой степени ожогов.

- Везикула – это пузырек, наполненный мутной жидкостью. Она может быть с примесью крови. Появляется из-за отслоения верхнего слоя кожи.

- Булла – это несколько везикул, которые слились в один пузырь более полутора сантиметров в диаметре.

- Эрозия – ожоговая поверхность, на которой нет эпидермиса. Она кровоточит, или выделяется сукровица. Возникает во время удаления пузырей или булл, некротизированных тканей.

- Язва – более глубокая эрозия, затрагивающая дерму, гиподерму и мышцы. Величина зависит от площади предшествующего некроза.

- Коагуляционный некроз – сухая омертвевшая ткань черного или темно-коричневого цвета. Легко снимается хирургическим путем.

- Колликвационный некроз – влажная гниющая ткань, которая может распространяться как в глубь тела, так и в стороны, захватывая здоровые ткани.

Ожоговая болезнь

Это системный ответ организма на ожоговую травму Данное состояние может возникнуть как при поверхностных повреждениях, если ожог тела 30 % и более, так и при глубоких ожогах, занимающих не больше десяти процентов. Чем слабее здоровье человека, тем сильнее проявляется этот вид шока. Патофизиологи выделяют четыре этапа развития ожоговой болезни:

- Ожоговый шок. Он длится первые двое суток, при тяжелых повреждениях – три дня. Возникает из-за неправильно перераспределения жидкости в шоковых органах (сердце, легкие, мозг, почки).

- Острая ожоговая токсемия развивается до присоединения инфекции, длится от недели до девяти дней. Патофизиологически схожа с синдромом длительного раздавливания, то есть продукты распада тканей попадают в системный кровоток и отравляют организм.

- Ожоговая септикотоксемия появляется после присоединения инфекции. Она может продолжаться до нескольких месяцев, пока все бактерии не будут элиминированы из раневой поверхности.

- Восстановление начинается после того, как ожоговые раны будут закрыты грануляционной тканью или эпителием.

Эндогенная интоксикация, инфекция и сепсис

Ожог тела сопровождается отравлением тела продуктами денатурации белков. Печень и почки почти не могут справиться с возросшей нагрузкой при снижении давления в системном кровотоке. Кроме того, после травмы иммунитет человека находится в состоянии повышенной готовности, но длительное отравление организма срывает механизмы защиты, и формируется вторичный иммунодефицит. Это приводит к тому, что раневая поверхность колонизируется гнилостной микрофлорой.

Сортировка пострадавших с ожогами

Как уже говорилось выше, в приемный покой редко привозят одного пострадавшего, у которого есть ожоги. Площадь ожогов и количество пациентов значительно превышают возможности медицинского персонала, поэтому необходимо рассортировать поступающих людей по тяжести состояния, чтобы знать, кому оказать медицинскую помощь в первую очередь:

- Тяжело раненные имеют поверхностные ожоги более двадцати процентов тела либо глубокие ожоги – более десяти процентов, а также ожоги верхних дыхательных путей. Такие больные нуждаются в неотложной медицинской помощи и транспортируются в лечебное учреждение с помощью санавиации.

- Средняя степень тяжести соответствует поверхностным ожогам менее двадцати процентов или глубоким – не более десяти процентов от поверхности тела. Таким пострадавшим медпомощь нужно оказывать во вторую очередь, но это не значит, что их можно оставлять надолго без внимания.

- Легкая степень характеризуется поверхностными ожогами, занимающими меньше пятнадцати процентов поверхности кожи, либо глубокими ожогами, которые распространяются не более чем на пять процентов и не затрагивают верхние дыхательные пути.

- Смертельно раненные – это лица, у которых глубокий ожог тела (50 % и более), а также пожилые люди с поражением тридцати процентов поверхности. Таким пострадавшим проводится только симптоматическое лечение. У жертв масштабных промышленных катастроф возможно 90 % ожогов тела. Это фатальное повреждение, и помочь в данном случае нельзя, можно только попытаться облегчить их страдания сильными анальгетиками (искусственная кома) или дать ингаляционный наркоз.

Первая помощь

Для хорошего прогноза играет большую роль оказание само- и взаимопомощи. Быстрота реакции позволяет существенно уменьшить площадь ожога и его глубину. В первую очередь нужно прервать контакт между травмирующим агентом и человеком, например потушить огонь или обесточить сеть, смыть/нейтрализовать химический реагент.

На доврачебном этапе не рекомендуется использовать мази на масляной основе и другие жиросодержащие средства, так как они образуют пленку на поверхности раны и не дают выходить теплу. К тому же в больнице придется еще и удалять «лечебное загрязнение», причиняя боль пострадавшему. Не стоит в домашних условиях производить обработку раны, как то удаление инородных тел, частичек обуглившейся кожи и тому подобного. Это может привести к инфицированию, потому что не будет соблюден должный режим асептики/антисептики. Плюс ко всему без должного обезболивания человек, которому вы пытаетесь помочь, скорее всего, впадет в состояние болевого шока.

Обезболивание и обработка ран

В зависимости от тяжести состояния пациента анестезиолог подбирает соответствующий препарат и технику обезболивания. Это могут быть нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики-антипиретики или местная проводниковая анестезия. Для тяжелых случаев подходят наркотические анальгетики.

После того как место травмы обезболили, хирург приступает к первичной обработке раневой поверхности. Он отслаивает эпидермис, вскрывает или дренирует пузыри, вынимаются инородные тела. Затем очищенная поверхность раны закрывается чистой марлевой повязкой. При ожогах второй и более степени пациенту необходимо ввести противостолбнячную сыворотку.

Местное лечение

Известно два способа лечения ожогов – закрытый и открытый. Они могут использоваться как по отдельности, так и вместе. Чтобы не допустить инфицирования раны, ее активно высушивают, чтобы появился сухой некроз. На этом основан открытый метод. На раневую поверхность наносят вещества, например спиртовые растворы галогенов, которые могут коагулировать белки. Кроме того, могут использоваться физиотерапевтические методы, такие как инфракрасное излучение.

Закрытое лечение подразумевает наличие повязок, препятствующих попаданию бактерий, а дренажи обеспечивают отток жидкости. Под повязку наносят препараты, которые способствуют грануляции раны, улучшают отток жидкости и обладают антисептическими свойствами. Чаще всего для этого метода используются антибиотики широкого спектра, которые оказывают комплексное действие.

Источник

Ожоги. Образуются при действии на тело тепла высоких степеней (пламя, раскаленные твердые тела и газы, горячие жидкости). Это наиболее частые повреждения бытового характера (ожоги кипятком, взрыв газа), производственного (работа в горячих цехах) и военного (результат воздействия огнеметов, разрыв гранат, взрыв атомных бомб).

Кроме того, ожоги появляются при воздействии ряда химических веществ: концентрированных растворов щелочей и кислот, некоторых солей металлов (ляпис, медный купорос, хлористый цинк), медикаментозных средств (йодной настойки). Все эти вещества при достаточной концентрации и длительном воздействии производят разрушающее действие на ткани. Так кислоты и соли металлов забирая воду из тканей, быстро образуют струп (корку), в результате свертывания белков ткани. Цвет струпа при воздействии азотной кислоты – желтый, серной – серый и черный, соляной – белый. Щелочи разрушают ткани медленнее, но значительно глубже, струп белесоватый. Химические ожоги бывают бытового, производственного характера (химические заводы).

Повреждение кожи, вызванные специфическим действием лучистой энергии отличается от воздействия тепла. Как правило возникают через 15-30 дней после воздействия, причем образуют глубокие, длительно не заживающие раны. Особенность радиационных ожогов состоит в незначительно способности к заживлению.

Тяжесть состояния ожоговых больных и течения болезни зависят от степени ожога, площади ожоговой поверхности. Значительно отягощает состояние больного наличие ожогов верхних дыхательных путей (трахеи, бронхи, легкие), которые возникают при вдыхании горячих продуктов.

Определение площади:

Наиболее простым методом определения ожоговой поверхности считается метод «ладони» (поверхность ладони составляет приблизительно 1% поверхности тела) и метод «девяток» — вся поверхность тела делится на участки, площадью кратные 9: грудная клетка. Передняя поверхность – 9%; живот, передняя поверхность – 9%; грудная клетка, задняя поверхность – 9%; поясничный отдел и ягодицы – 9%; одна нога – 18%; одна рука – 9%; голова и шея – 9%; промежность – 1%.

Определение глубины ожога:

осуществляется согласно классификации. Разделение ожогов на поверхностные (I, II, IIIа степени) и глубокие (IIIб, IV степени) обусловлено возможностью восстановления при поверхностных ожогах покрова путем самостоятельной эпитализации. Как правило, встречается сочетание глубоких и поверхностных ожогов, поэтому важно как можно раньше определить степень поражения.

· I – степень гиперемия кожи;

· II– степень: отслойка эпидермиса с образованием пузырей;

· IIIа – степень: омертвение поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц; потовых и сальных желез;

· IIIб – степень: гибель всей дермы;

· IV – степень: некроз кожи и расположенных под ней тканей.

Следует отметить, что в первые часы и дни после ожога очень трудно диагностировать глубину поражения. Ориентировочно, в первые двое суток при поверхностных ожогах, болевая чувствительность сохранена или незначительно снижена, при глубоких – отсутствует, причем отмечается отек непораженных нижнележащих отделов, однако точно определить глубину поражения можно на 7-14-ый день после травмы.

Прогнозирование тяжести ожога основывается на индексе Франка, где учитывается площадь и глубина поражения. Индекс Франка предполагает, что глубокий ожог втрое утяжеляет состояние больного по сравнению с поверхностным. В частности если 1% поверхностного ожога приравнивается к единице, то глубокий ожог – к трем. Сумма показателей поверхностного и глубокого ожогов составляет индекс Франка. Если индекс составляет 30 единиц – прогноз благоприятный, 30-60 – относительно благоприятный, 61-90 – сомнительный и свыше 90 – неблагоприятный.

Ожоговая болезнь развивается при поверхностных ожогах (II, IIIа степени), площадью более 15% поверхности тела и глубоких – более 10%. Ожоговая болезнь – это комплекс клинических симптомов, развивающихся вследствие термического повреждения кожных покровов и подлежащих тканей.

В течении ожоговой болезни выделяют 4 стадии: 1 СТАДИЯ – ожоговый шок; 2 СТАДИЯ – острая ожоговая интоксикация; 3 СТАДИЯ – интоксикация с присоединением инфекции; 4 СТАДИЯ – выздоровление.

Ожоговый шок имеет свои особенности: в первые часы после травмы больной возбужден, неадекватно оценивает свое состояние, затем наступает заторможенность, адинамия и гиповолемия, степень которой зависит от тяжести ожога. При глубоких ожогах объем циркулирующей крови уменьшается в результате депонирования крови и гемолиза.

Кожные покровы бледные, отмечается жажда, тошнота, уменьшение количества мочи. Артериальное давление снижается только при тяжелых степенях ожога. Длительность ожогового шока 2-72 часа и зависит от степени гемодинамических нарушений. В случае стабилизации гемодинамики, наступает следующая стадия ожоговой болезни.

Острая ожоговая интоксикация продолжается 7-8 дней, наступление ее сопровождается повышением температуры тела. Жидкость, возвращаясь в сосудистое русло, восстанавливает гемодинамические показатели, а содержащиеся в ней токсины вызывают интоксикацию организма, нарушают функцию почек, печени.

Интоксикация с инфекцией развивается на 10 сутки. Возбудителем инфекционного процесса является стафилококк, синегнойная и кишечная палочки. Отторжение ожогового струпа начинается с 7-10 дня, это время является расцветом инфекции и развитием различных гнойно-септических осложнений (пневмония, пролежни, сепсис). Полное восстановление кожного покрова свидетельствуют об окончании этой стадии.

Выздоровление характеризуется нормализацией функции органов и систем, нарушенных в трех стадиях, однако нарушение функции сердца, почек, печени может наблюдаться длительное время (2-4 года), что требует постоянного диспансерного наблюдения за больными, перенесшими ожоговую болезнь.

Первая помощь при ожогах направлена на устранение термического агента и охлаждение обожженных участков (холодная вода, пузыри со льдом, экспозиция не менее 10-15 мин). После уменьшения болей накладывают асептическую повязку, дают анальгин, амидопирин, теплый чай, минеральную воду, тело укутывают. Перед транспортировкой больным вводят обезболивающие препараты. При длительной транспортировке (более 1 часа) — оксигенотерапия, сердечные препараты, обильное щелочное питье.

Местное лечение ожогов. Для этого используется 2 метода: закрытый и открытый. Вначале производят первичный туалет раны. Томпонами с фурацилином обмывают от загрязнения кожу, удаляют обрывки одежды, инородные тела, отслоившиеся участки эпидермиса, кожу, крупные пузыри. Ожоговая поверхность высушивается стерильными салфетками. Перед обработкой раны вводят обезболивающие.

Закрытый метод лечения является более распространенным и имеет ряд преимуществ. С его помощью изолируют обожженную поверхность, создают условия для местного медикаментозного лечения, обеспечивают более активное поведение больных при значительных ожогах и их транспортировки. Недостатком этого метода является трудоемкость, большой расход перевязочного материала и болезненность перевязок.

При открытом методе лечения ускоряется формирование плотного струпа на месте ожога за счет высушивающего действия воздуха, ультрафиолетового облучения применения веществ, вызывающих коагуляцию белков. К недостаткам этого метода относится затруднение ухода за больными с обширными глубокими ожогами. Для этого необходимы специальные камеры, каркасы с электрическими лампами, существует опасность внутрибольничной инфекции. Обычно используется реальное сочетание обоих методов. Так, поверхностные ожоги II — IIIа степени при открытом методе, заживают самостоятельно. Ожоговую рану при открытом способе лечения 3-4 раза в сутки смазывают антисептиками.

При глубоких ожогах формирование струпа продолжается 3-7 дней по типу влажного или коагуляционного (сухого) некроза. В первом случае отмечается распространение некроза, выраженный нагноительный процесс, интоксикация. Отторжение сухого ожогового струпа происходит с 7-10 суток. Поэтапно ожоговый струп удаляют. Хирургическое лечение состоит из ряда операций: ранних (некротомия и некроэктомия), аутодермопластика, ампутация конечности и восстановительно-реконструктивные операции. Аутодермопластика — единственный способ лечения глубоких ожогов (IIIб — IV степени). Забор трансплантата (толщина 0,2-0,4 мм.) производится с поверхности здоровой кожи, желательно с симметричных сторон осуществляется с помощью дерматома. Забор донорской кожи не должен превышать 800 — 1500 см².

Химические ожоги. Под воздействием кислот происходит сухой — коагуляционный некроз, щелочей — влажный — колликвационный. Оказание первой помощи при химических ожогах включает раннее (в первые секунды и минуты) удаление химических веществ с поверхности кожи, промывание проточной водой в течение 10-15 мин., а при ожогах плавиковой кислотой — 2-3 часа. Промывают до исчезновения запаха химического вещества.

При ожогах негашеной известью промывание водой недопустимо, поскольку вследствие химической реакции образуются большое количество тепла. Негашеную известь удаляют механическим путем.

После удаления химического вещества на обожженную поверхность накладывают сухую асептическую повязку и пострадавшего направляют в лечебное учреждение. Смерь больных с ожоговой болезнью наступает от почечной недостаточности и гнойно-септических осложнений.

Лучевые ожоги возникают при воздействии ионизирующего излучения, дают своеобразную клиническую картину и нуждаются в специальных методах лечения. При облучении живых тканей нарушаются межклеточные связи и образуются токсические вещества, что служит началом сложной цепной реакции, распространяющейся на все тканевые и внутриклеточные обменные процессы. Нарушение обменных процессов, воздействие токсических продуктов и самих лучей, прежде всего, сказывается на функции нервной системы.

В первое время после облучения отмечается резкое перевозбуждение нервных клеток, сменяющееся состоянием парабиоза. Через несколько минут в тканях, подвергшихся облучению, происходит расширение капилляров, а через несколько часов – гибель и распад окончаний и стволов нервов.

Первая помощь:

· удалить радиоактивные вещества с поверхности кожи путем смыва струей воды или специальными растворителями;

· дать радиозащитные средства (радиопротектор – цистамин);

· на пораженную поверхность наложить асептическую повязку;

· пострадавшего в кратчайшие сроки доставить в лечебное учреждение.

Оказание первой помощи нередко не только облегчает страдания больного, но и нередко помогает спасти людям жизнь.

34. Отморожения: травмогенез, классификация, симптомы, первая помощь.

Обморожение участков тела наблюдается в результате действия низких температур. Иногда обморожение наблюдается даже при температуре около 0ºС или немного выше. Этому способствует влажность, тесная, мокрая и долго не снимавшаяся обувь, общее истощение организма, малокровие, понижение деятельности сердца (у больных, раненых). Наиболее часто обмораживают пальцы ног, затем пальцы рук, уши и кончик носа.

Обморожение

— местное поражение холодом кожи и глублежащих тканей. Некроз их обусловлен не непосредственным воздействием холода, а расстройствами кровообращения: спазмом капилляров, мелких артерий, замедлением кровотока, стазом форменных элементов крови, тромбообразованием. Затем наступают морфологические изменения в стенке сосудов: набухание эндотелия, плазматическое пропитывание эндотелиальных структур, некроз соединительной ткани и облитерация сосудов.

Таким образом, некроз тканей при обморожениях является вторичным и развитие его продолжается в реактивную фазу обморожения. Изменения в сосудах после обморожения создают фон для облитерирующих заболеваний, трофических нарушений.

В течении обморожений различают два периода: дореактивный (скрытый) и реактивный. Дореактивный период и период гипотермии, продолжается от нескольких часов до суток, т.е. до начала согревания и восстановления кровообращения.

В дореактивном периоде больные отмечают появление парестезии, онемения в области зоны охлаждения. Кожа в области обморожения чаще всего бледная, синюшная, чувствительность ее снижена или отсутствует. По чувствительности кожи можно судить о степени обморожения.

При согревании обмороженного участка, по мере восстановления кровообращения, наступает реактивный период. При осмотре кожа становится красной, а при глубоких обморожениях – синюшный с мраморным оттенком. По мере согревания появляется отек ткани, наиболее выраженный при глубоком обморожении.

Установить распространенность и степень обморожения можно через несколько дней, когда разовьются все признаки.

Реактивный период делится на 2 стадии: ранний и поздний. Ранний реактивный период продолжается 12 час от начала отогревания, характеризуется нарушением микроциркуляции, изменениями в стенке сосудов, гиперкоагуляцией, и тромбообразованием. Поздний реактивный период наступает за ранним, характеризуется развитием некротических изменений и инфекционных осложнений, интоксикацией, анемией и гипопротеинемией.

Классификация:

По глубине поражения различают 4 степени обморожения: I и II – поверхностные обморожения, III и IV – глубокие.

· При I степени, нарушение кровообращения не сопровождается омертвением тканей. Полное выздоровление наступает к 5-7му дню.

· II степень характеризуется повреждением поверхностного слоя кожи без вовлечения росткового слоя. Восстановление элементов кожи происходит через 1-2 недели.

· III степени сопровождается омертвением всей толщины кожи, подкожной клетчатки. Восстановление кожи невозможно, поскольку после отторжения струпа развивается грануляционная ткань с образованием рубца.

· IV степени некротизируется не только кожа, но и глублежащие ткани (кости, суставы).

Развивается сухая или влажная гангрена пораженных тканей, чаще всего стоп, кистей.

При обследовании больного необходимо выяснить жалобы, условия при которых произошло обморожение (температура воздуха, влажность, ветер, длительность воздействия холода). Важно установить факторы снимающие общую сопротивляемость организма (истощение, переутомление, шок, кровотечение, авитаминоз, алкогольное опьянение), местную устойчивость тканей (заболевание сосудов, нарушение иннервации, ранее перенесенные обморожения, расстройства питания тканей).

СИМПТОМЫ:

При обморожении I степени больных беспокоят боли при отогревании, кожа становится гиперимированной, отек незначительный, чувствительность сохранена.

При обморожении II степени больные жалуются на зуд кожи, жжение, напряженность тканей, образуются пузыри, наполненные прозрачным содержимым. При вскрытии пузырей определяется розовая или красная поверхность сосочкового слоя кожи, болезненная при прикосновении. Отек кожи выходит за зону поражения.

Боли при обморожении III степени значительные и продолжительные. В реактивном периоде кожа багрово-синюшная, пузыри образуются редко, содержат кровянистое содержимое, отек тканей значительно выходит за границу пораженной кожи, все виды чувствительности отсутствуют.

При удалении пузырей их дно сине-багрового цвета не чувствительное к действию раздражителей. В последствии развивается сухой или влажный некроз кожи, после его отторжения появляется новая ткань.

Обморожение IV степени в первое время трудно дифференцировать от обморожения III степени. Лишь спустя неделю отек спадает и образуется демаркационная линия – отграничивающая некротизированные ткани от здоровых.

При длительном охлаждении и высокой влажности развивается особый вид местной холодовой травмы – «траншейная стопа», при которой возникают ноющие боли в ногах, жжение и чувство одервенения. Стопы бледные, отечные, холодные, чувствительность утрачена. Затем появляются пузыри с кровянистым содержимым. Отмечаются выраженные признаки интоксикации: высокая температура, тахикардия, слабость. Часто присоединяется сепсис.

Источник