Клинические рекомендации пневмония у детей союз педиатров

Глубокоуважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» клинические рекомендации в настоящее время определяются в качестве документа, содержащего основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Данным Федеральным законом определен переходный период до 31 декабря 2021 года, необходимый для пересмотра и утверждения клинических рекомендаций в соответствии с вводимыми законопроектом нормами. Утвержденные клинические рекомендации будут содержать параметры, отражающие правильность выбора методов диагностики и лечения на основе принципов доказательной медицины. Применение клинических рекомендаций позволит медицинским работникам определить тактику ведения пациента с конкретной нозологией на всех этапах оказания медицинской помощи.

Клинические рекомендации будут использованы как основа для разработки остальных регламентирующих процесс оказания медицинской помощи документов, в том числе стандартов и порядков оказания медицинской помощи, а также критериев оценки качества оказания медицинской помощи. Таким образом, по окончании переходного периода будет создана целостная система управления качеством медицинской помощи, основанная на клинических рекомендациях, учитывающих лучшие мировые практики.

Министерством здравоохранения Российской Федерации издан ряд приказов, регламентирующих работу по формированию клинических рекомендаций:

1. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 101н «Об утверждении критериев формирования перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические рекомендации». В настоящее время данный перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/nauchno-prakticheskiy-sovet;

2. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 102н «Об утверждении Положения о научно-практическом совете Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

3. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 103н «Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации»;

4. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 104н «Об утверждении порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критериев принятия научно-практическим советом решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку клинических рекомендаций либо решения об их пересмотре».

Согласно приказу Минздрава России от 28.02.2019 № 103н «Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают проекты клинических рекомендаций и организуют их общественное обсуждение, в том числе с участием научных организаций, образовательных организаций высшего образования, медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов), указанных в части 5 статьи 76

Федерального закона N 323-ФЗ, а также посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно приказу Минздрава России № 102н от 28.02.2019 г., после разработки клинические рекомендации далее будут рассматриваться Научно-практическим советом Минздрава России и одобряться, отклоняться либо направляться на доработку в соответствии со сроками и критериями, регламентированными приказом Минздрава России 104н.

При положительном решении научно-практического совета Минздрава России клинические рекомендации утверждаются профессиональными некоммерческими организациями.

В связи с вышеуказанным, сообщаем вам о начале разработки медицинской профессиональной некоммерческой организацией Союз педиатров России клинических рекомендаций по заболеваниям, состояниям (группам заболеваний, состояний), включенным в Перечень, по которым должны быть разработаны/актуализированы клинические рекомендации. Соответствующее уведомление о разработке направлено в установленной форме в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Сообщаем также, что формирование рабочих групп будет осуществляться в сотрудничестве с медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по соответствующим профилям и включать, в том числе, специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам взрослой возрастной категории.

Союз педиатров России широко привлекает к формированию клинических рекомендаций профессиональные сообщества, а также научные, образовательные организации и общественность.

Президент Союза педиатров России,

Главный внештатный детский специалист

по профилактической медицине Минздрава России,

Академик РАН Л.С. Намазова-Баранова

Почетный Президент Союза педиатров России,

Главный внештатный специалист педиатр Минздрава России,

Академик РАН А.А. Баранов

Источник

Выполнение подходящих клинических рекомендаций для лечения пневмонии является важнейшим вопросом в сфере педиатрии, поскольку пневмония составляет более трех четвертей легочных болезней у детей 1-7 лет.

В статье рассмотрим клинические рекомендации при выявлении, диагностике и лечению пневмонии у детей разных возрастных групп. В заключении приведем список ссылок на объемные документы от авторитетных институтов здравоохранения.

Что провоцирует воспаление легких?

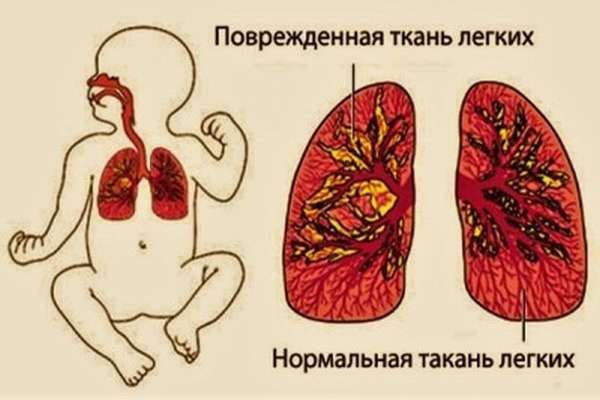

Легкие человека выполняют, помимо дыхательной, ряд других важных функций: помогают стабилизировать температуру тела, количество водного компонента в крови, наравне с кожей выполняют функцию фильтра, способствуют выводу продуктов распада из организма.

Любое повреждение, даже если оно не имеет отношения к дыхательной системе человека, закономерно отражается на легких через общее снижение иммунитета в результате травмы, отравления, стресса. Выполнять функцию фильтра и снабжать кислородом кровь получается уже не столь эффективно – и болезнетворные агенты из окружающей среды попадают в легкие, и у ребенка развивается воспаление легких.

Большинство случаев инфекционных воспалений легочной ткани провоцируются бактериальными патогенами, а у несовершеннолетних до 6-7 лет – вирусами и пневмококками, которые отличаются значительной устойчивостью и заразностью. Существуют и другие причины.

Обратите внимание! Заболевание может возникнуть и после пребывания малыша в помещениях с искусственной вентиляцией, или если в помещении находится кондиционер скапливающиеся в шлангах и уголках кондиционера безвредные, в большинстве, для взрослых микроскопические грибы и легионелла могут стать причиной пневмонии у маленького гражданина.

Тяжесть перенесенного заболевания и его последствий зависят от нескольких немаловажных факторов, таких как:

- Обширность и площадь пораженной легочной ткани.

- Возраст. У детей возрастом от полугода до 3 лет наблюдается наиболее тяжелое течение заболевания вследствие анатомических особенностей дыхательной системы, которые исчезают, как только малыш подрастет.

- Условия, в которых ребенок приобрел заболевание. Внебольничная пневмония согласно педиатрической статистике легче протекает и быстрее исчезает. Внутрибольничная пневмония протекает тяжелее вследствие возможности заражения устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерий.

- Иммунитет.

Стандарты лечения в педиатрии

Рассмотрим поочередно внебольничную и внутрибольничную пневмонию.

Внебольничная

Внебольничная пневмония развивается в течение 2-3 суток и сопровождается лихорадкой, одышкой и кашлем, как правило, с выделением мокроты. Наличие изменений в легких хорошо просматривается на рентгенограмме. Имеет бактериальную природу, хотя и не исключает присутствия вирусных частиц, понизивших иммунитет и спровоцировавших пневмонию.

Обратите внимание! Для первичного определения возможности развития бактериальной инфекции достаточно оценить поведение ребенка и его внешний вид, так как показания термометра не позволяют оценить степень интоксикации организма.

Следует обратить также особое внимание на признаки, помогающие внешне определить бактериальную инфекцию:

- Резкое нарушение обычного поведения,

- Снижение уровня активного времяпровождения,

- Крики в ответ на мягкие прикосновения,

- Сонливость,

- Отказ от пищи и воды,

- Избегание света,

В амбулаторных условиях детям протоколы лечения Минздрава постулируют назначение амоксициллина и макролида.

Согласно клиническим рекомендациям, амоксициллин эффективно борется с большинством патогенных бактериальных агентов, вызывающих пневмонию.

Стандартами лечения пневмонии у детей допустимо сочетания амоксициллина в сочетании с азитромицином и кларитромицином, которые обладают не только широким спектром действия, а и влияют на внутриклеточно расположенные микроорганизмы.

Общая длительность терапии не должна составлять менее 15 дней (антибиотикотерапии, как правило, 7-14 дней), преждевременный отказ от приема препаратов чреват частыми рецидивами из-за приобретения болезнетворными микроорганизмами устойчивости к тем или иным препаратам.

Внутрибольничная

Внутрибольничное воспаление легочной ткани имеет такой же инкубационный период, как и внебольничное воспаление, однако характеризуется тем, что на момент попадания ребенка в стационар в организме отсутствовал возбудитель, следовательно, он был получен именно в стационаре.

Будьте внимательны! Ребенок, находящийся в стационаре после операции имеет приблизительно 23%-ую вероятность приобрести воспаление легочной ткани. Этому способствует и низкий иммунитет ребенка, являющийся следствием стресса и недостатка веса.

Признаками внутрибольничной пневмонии у детей являются:

- Лихорадка,

- Увеличение количества мокроты и трахеального аспирата, а также изменение их цвета, вязкости,

- Усиление кашля или одышки,

- Гипертермия,

- Увеличение частоты сердечных сокращений,

- Дыхательная и сосудистая недостаточность,

Особенности при внутрибольничной пневмонии

Для подтверждения диагноза пульмонологи-педиатры руководствуются рекомендуемыми стандартами лечения критериями, такими как: лихорадка, гнойная бронхиальная секреция, кашель, хрип.

Факт внутрибольничного воспаления легочной ткани подтверждается рентгенограммой и посевом мокроты или аспирата из бронхов на бактерии, в которых с вероятностью в 70% обнаруживается синегнойная палочка, амеба, кишечная палочка (на картинке справа).

Факт внутрибольничного воспаления легочной ткани подтверждается рентгенограммой и посевом мокроты или аспирата из бронхов на бактерии, в которых с вероятностью в 70% обнаруживается синегнойная палочка, амеба, кишечная палочка (на картинке справа).

С вероятностью 30% – устойчивый штамм золотистого стафилококка.

Полимеразной цепной реакцией на вирусную пневмонию в пробах мокроты и инфильтрата могут быть обнаружены вирусы гриппа, цитомегаловируса.

Протокол лечения внутрибольничного воспаления легких постулирует применение цефалоспоринов новейшего поколения, эффективно уничтожающих синегнойную палочку (цефтазидим, цефепим). Также возможно сочетание цефалоспоринов с ингибитор-устойчивыми пенициллинами, фторхинолонами. Оксациллин, клавулановая кислота борются с золотистым стафилококком, вориконазол – с грибками.

На начальных этапах педиатрия рекомендует антибиотики вводить внутривенно. При положительной динамике и исчезновении симптомов возможен внутримышечный ввод препарата. На заключительном этапе разрешен пероральный прием лекарств. Рекомендуемый курс антибиотиков должен составлять не менее 21 суток.

Рекомендуем также изучить статью о лечении пневмонии у детей.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть по нашей теме длинную лекцию Белорецкого Б.З., кандидата медицинских наук и доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии:

Список ссылок на протоколы лечения

Ниже приведен список важных ссылок на клинические рекомендации (протоколы лечения) детской пневмонии от различных учреждений. Среди них: федеральные структуры, Всемирная Организация Здравоохранения и другие институты, к рекомендациям которых стоит прислушаться.

- Клинические рекомендации федерации педиатров СНГ по лечению пневмонии у детей

- Список федеральных клинических рекомендаций Министерства Здравоохранения РФ

- Методические указания по лечению воспаления легочной ткани у детей до 7 лет

- Стандарты лечения пневмонии у детей

- Протоколы и статьи о пневмонии

- Клинические рекомендации оказания медпомощи детям с пневмококковой инфекцией

Загрузка…

Источник

Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых респираторных заболеваний (орз); лечению пневмонии у детей

Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых респираторных заболеваний (ОРЗ); лечению пневмонии у детей

Клинические рекомендации разработаны и рекомендованы Союзом педиатров России и Ассоциацией медицинских обществ по качеству.

Главный редактор академик РАМН и РАН А.А. Баранов

Диагностика и лечение острых респираторных заболеваний (ОРЗ)

Оценка тяжести

Основной проблемой, которую решает врач у температурящего ребенка с ОРЗ – вероятность у него бактериальной инфекции, тогда как борьба с лихорадкой, если она и оправдана – задача второстепенная. У 70-80% детей с ОРЗ симптоматика позволяет у постели больного поставить хотя бы предположительный диагноз. Тем не менее, с учетом сходства клинических проявлений многих вирусных и бактериальных инфекций, у части больных окончательное суждение о необходимости назначения антибиотиков приходится выносить с учетом ряда лабораторных параметров.

Для диагностики бактериальной инфекции, особенно тяжелой, оценка внешнего вида и поведения ребенка значительно важнее, чем показания термометра. Признаки, которые позволяющие оценить тяжесть интоксикации, обычной при бактериальной инфекеции, включают:

- Резкое нарушение общего состояния, снижение активности ребенка.

- Раздражительность (крик при прикосновении).

- Вялость, сонливость (сон более длительный).

- Отсутствие глазного контакта ребенка при осмотре.

- Ребенок отказывается от еды и питья.

- Яркий свет вызывает боль.

При оценке тяжести следует также учитывать:

- Степень тахикардии, приглушения сердечных тонов

- Гипо- или гипервентиляцию.

- Нарушение микроциркуляции, периферический цианоз, замедление наполнения апилляров огтевого ложа.

- Непрекращающуюся рвоту.

- Признаки дегидратации.

Используя эти признаки удается у 75-80% больных диагностировать тяжелую бактериальную инфекцию (ТБИ) до проведения лабораторных анализов.

В то же время, критерии («Рочестерские») низкого риска бактериальной инфекции, позволяющие у детей (в т. ч. в возрасте 0-3 месяцев) при температуре >38 0 воздержаться от назначения антибиотика:

- доношенный ребенок, не получавший антибиотики до настоящего заболевания,

- отсутствие физикальных симптомов бактериальной инфекции (отита, пневмонии, менингита),

- лейкоцитоз 5-15х10 9 /л, число палочкоядерных лейкоцитов 9 /л,

- менее 10 лейкоцитов в п. зр. в осадке мочи.

Лабораторная оценка

Лейкоцитоз. Интерпретация этого показателя должна быть связана с возрастом ребенка (Табл.1).

Использованные источники: d.120-bal.ru

Клинические рекомендации по лечению пневмонии

Пневмония, или воспаление легких, относится к тяжелым заболеваниям. Нередко она требует госпитализации в стационар. Без адекватного лечения при таком диагнозе больной может погибнуть.

Пневмония

Воспалением легких может заболеть и новорожденный, и человек преклонного возраста. Иногда патология развивается на фоне ОРВИ, гриппа, бронхита – как осложнение. Но часто это самостоятельная болезнь.

Пневмония может вызываться самыми различными бактериями, вирусами и даже грибами. Нередко она протекает бурно, с выраженной симптоматикой и интоксикацией, однако стертое течение заболевания также встречается.

Поскольку от адекватного лечения зависит прогноз для здоровья и жизни пациента, Российским респираторным обществом были разработаны национальные, или федеральные клинические рекомендации по диагностике и терапии этой болезни.

Российское респираторное общество

Российское респираторное общество – это профессиональная медицинская организация, включающая в себя врачей-пульмонологов. Подобные общества есть и в других странах – Американское торакальное в США, Британское торакальное и Европейское респираторное – в Европе.

Одной из наиболее значимых их задач является разработка клинических рекомендаций по лечению того или иного заболевания. Впервые такие рекомендации были опубликованы в 1995 году – по терапии бронхиальной астмы, затем – хронической обструктивной болезни легких.

В разработке их приняли участие многие специалисты пульмонологического профиля РФ, а главным редактором выступил профессор, доктор медицинских наук, академик РАМН Чучалин А.Г.

Клинические рекомендации по пульмонологии и ведении пневмонии публикуются в научно-практическом издании и обновляются каждые 2 года.

Определение

Пневмония – это острое поражение легочной ткани, которое сопровождается признаками инфекции в нижних дыхательных путях и подтверждается рентгенологически.

К характерным симптомам воспаления легких относят:

- Лихорадку.

- Проявления интоксикации (головная боль, рвота, плохое самочувствие).

- Кашель с выделением мокроты, иногда сухой.

- Одышку.

- Боли в груди.

При рентгенографии на снимке будут определяться очаги инфильтрации.

Существует несколько классификаций пневмоний. Поскольку возбудителя в большинстве случаев определить не удается, принято различать патологию по месту и способу возникновения.

- Внегоспитальной, или домашней (встречается наиболее часто).

- Госпитальной (внутрибольничной, нозокомиальной). Протекает обычно тяжелее, плохо поддается лечению.

- Аспирационной. Эта форма часто вызывается ассоциацией микробов.

- У лиц с тяжелым иммунодефицитом (ВИЧ, иммуносупрессивная терапия). Имеет неблагоприятный прогноз.

Клинические рекомендации по диагностике

Врач любой специальности обязан заподозрить диагноз по совокупности характерных симптомов и данных объективного обследования. К ним относят:

- Укорочение перкуторного звука в очаге инфильтрации.

- Появление влажных хрипов или крепитации.

- Бронхиальное дыхание в нетипичном месте.

Однако выставить такой диагноз можно лишь после рентгенологического подтверждения.

Иногда возможность проведения рентгенографии отсутствует. Если при этом данные осмотра свидетельствуют в пользу воспаления легких, можно говорить о неточном, или неподтвержденном диагнозе.

Если объективные и рентгенологические признаки пневмонии не определяются, диагноз считается маловероятным. Кроме того, существуют и лабораторные методы обследования.

Лабораторные методы

Согласно федеральным клиническим рекомендациям для каждой формы заболевания утвержден перечень необходимых лабораторных исследований.

Если пневмония легкая или среднетяжелая, и пациент лечится амбулаторно, ему обязательно назначают такие анализы:

- Общий анализ крови.

- Биохимическое исследование крови (определение трансаминаз, мочевины и креатинина, электролитов). Данный анализ выполняется по возможности.

Микробиологическая диагностика как рутинный метод не проводится ввиду нецелесообразности.

- При госпитализации больного в стационар, кроме вышеперечисленных исследований, ему выполняют:

- Микроскопию мазка мокроты, окрашенного по Грамму.

- Посев мокроты с определением его чувствительности к антибактериальным препаратам.

- Исследование гемокультуры (венозной крови).

- Определение газового состава крови. Это показано при тяжелых формах для решения вопроса о необходимости ИВЛ.

Если имеется выпот, больному проводят плевральную пункцию для уточнения диагноза.

Клинические рекомендации по лечению

Следует знать, что в лечении пневмонии немедикаментозные методы (физиотерапия) не обладают выраженной эффективностью, и их назначение нецелесообразно. Исключением является только дыхательная гимнастика, но при определенном объеме выделяемой мокроты.

Основа лечения воспаления легких – это антибиотики. Препарат подбирается с учетом клинической формы болезни.

Так, амбулаторных пациентов с внебольничной пневмонией – согласно федеральным рекомендациям – начинают лечить пероральными антибиотиками (таблетки и капсулы).

Препаратами первого ряда являются группа пенициллина (амоксициллин) и макролиды (кларитромицин, азитромицин). Вторые назначаются при подозрении на хламидийную этиологию заболевания, а также при аллергии на пенициллин.

Альтернативой этим лекарствам (при непереносимости или неэффективности) являются фторхинолоны (левофлоксацин).

У пожилых пациентов (старше 60 лет), а также при наличии сопутствующей патологии терапию начинают с аминопенициллинов (амоксиклав) или цефалоспоринов (цефуроксим). Альтернативой у таких больных также выступают фторхинолоны.

Заболевания, усугубляющие течение пневмонии и ухудшающие прогноз, – это:

- Сердечная недостаточность.

- Сахарный диабет.

- Онкопатология.

- Физическое истощение, дистрофия.

- Алкоголизм и наркомания.

- Хроническая печеноная и почечная недостаточность, цирроз печени.

Несмотря на сопутствующую патологию, лечение пневмонии у таких пациентов также может проводиться таблетированными формами.

Лечение тяжелой формы пневмонии

Тяжелые формы пневмонии требуют госпитализации пациентов в стационар для развернутого обследования и постоянного врачебного наблюдения.

Антибактериальная терапия в такой ситуации проводится парентерально – лекарства вводятся внутривенно. Обычно используют комбинации «амоксиклав + макролид» или «цефтриаксон + макролид». Наименование антибиотика может меняться – в зависимости от назначений врача, однако согласно национальным рекомендациям это должно быть одновременное введение лекарств группы пенициллина или цефалоспоринов и макролидов.

При достижении клинического эффекта, положительной динамике через 3–5 дней можно переводить пациента на таблетированные формы препаратов.

Критерии эффективности

Эффективность проводимого лечения при воспалении легких оценивают на вторые-третьи сутки. В первую очередь обращают внимание на следующие показатели:

У пациента должна снижаться гипертермия до субфебрилитета или даже полной нормализации. Симптомы интоксикации при правильном лечении значительно уменьшаются, а дыхательная недостаточность отсутствует или выражена слабо.

При тяжелых формах динамика не всегда такая быстрая, однако она должна быть положительной к концу третьих суток.

Если улучшений через 72 часа не наблюдается, схему антибиотикотерапии меняют. При адекватном антибактериальном лечении его продолжительность составляет 7–10 дней.

Атипичная пневмония

Несмотря на то что атипичная пневмония по сути является внегоспитальной, она получила особое название благодаря своей клинической картине. Для этой формы болезни характерны следующие особенности:

- Чаще отмечается у молодых пациентов.

- Начало похоже на простуду или ОРВИ (насморк, слабость, боли в мышцах).

- Лихорадка умеренная.

- Кашель сухой.

- Данные перкуссии и аускультации малоинформативны.

- Во многих случаях отсутствует лейкоцитоз в общем анализе крови.

Перечень возбудителей этой патологии обширен. Однако чаще всего это следующие микроорганизмы:

Национальные рекомендации по диагностике атипичной пневмонии такие же, как при обычных формах. Однако лечение будет существенно отличаться.

Терапия атипичной пневмонии

Клинические рекомендации по лечению атипичной пневмонии определяют три основные группы антибактериальных средств, проявляющих активность в отношении этих возбудителей. К ним относят:

- Макролиды ( эритромицин, кларитромицин, азитромицин).

- Тетрациклины (доксициклин).

- Респираторные фторхинолоны (левофлоксацин).

При легкой форме допустимо начинать лечение с таблеток или капсул, однако тяжелая пневмония требует только инъекционного введения антибиотиков.

Критерии эффективности лечения такие же, как при обычной пневмонии. Длительность лечения обычно больше и колеблется в пределах 12–14 дней.

Внебольничная пневмония у детей

Воспаление легких в детском возрасте встречается достаточно часто. Российским респираторным обществом совместно с Межрегиональным педиатрическим респираторным обществом и Федерацией педиатров стран СНГ были разработаны отдельные клинические рекомендации для маленьких пациентов.

Диагностика этой патологии в данной возрастной группе имеет свои особенности. Зарубежные руководства не считают целесообразным выполнение рентгенографии всем детям с подозрением на внебольничную пневмонию, если только по состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации.

Солидарен с ними и «Стандарт первичной медико-санитарной помощи», который был разработан и утвержден в 2012 году.

Однако по мнению большинства российских экспертов, подозрение на воспаление легких – это основание для выполнения рентгенографии, поскольку несвоевременная терапия способна навредить больше, чем полученная доза облучения.

При неинформативности рентгеновского снимка ребенку может быть рекомендована компьютерная томография органов грудной клетки.

Рекомендации по лечению

Выбор антибиотика при внегоспитальной пневмонии у детей определяется многими факторами. К ним относят чувствительность возможного возбудителя, возраст ребенка, сопутствующие болезни, предшествующее антибактериальное лечение.

При легкой и среднетяжелой формах терапию начинают с таблетированного амоксициллина. Предпочтение отдают диспергируемым таблеткам, в связи с более высокой их биодоступностью.

Детям с фоновыми патологиями, а также тем, кто недавно принимал антибиотики, показан амоксиклав или цефалоспорины второго поколения.

При тяжелой пневмонии лекарства вводятся внутримышечно или внутривенно.

Если у пациентов имеются признаки хламидийной или микоплазменной пневмонии, терапию целесообразно начинать с макролидов.

Длительность лечения этой болезни у детей может варьировать от 7 до 14 дней в зависимости от возбудителя.

Благодаря разработанным клиническим рекомендациям по пневмонии методы ее диагностики и терапии были стандартизированы, что привело к более высокой эффективности лечения.

Использованные источники: elaxsir.ru

Клинические рекомендации по педиатрии

Статьи по теме

Клинические рекомендации по педиатрии 2017 года разработаны группой опытных специалистов в области педиатрии по поручению Министра здравоохранения РФ.

Рекомендуем ознакомиться с действующей версией документа для применения национальных рекомендаций в ежедневной деятельности врача-педиатра.

Из статьи Вы узнаете:

Клинические рекомендации

Клинические рекомендации по педиатрии 2017 года относятся к группам документов, которые содержат в себе алгоритмы и протоколы лечения пациентов при определенных заболеваниях и состояниях.

Национальные клинические рекомендации по педиатрии, как и протоколы лечения по другим группам болезней, разрабатываются медицинскими профессиональными НКО, что предусмотрено требованиями ФЗ «Об охране здоровья граждан» (ч. 2 ст. 76).

- возможность скачивать шаблоны документов

- доступ к просмотру видеотренингов ведущих экспертов

- доступ к журналам для главного врача и его заместителей

Активировать доступ

Клинические рекомендации по педиатрии 2017 года представляют собой обобщенную группу алгоритмов проведения лечебно-диагностических действий. На их основе под руководством Минздрава России разрабатываются критерии оценивания качества медпомощи для конкретных групп состояний и болезней несовершеннолетних пациентов.

Обязательны ли федеральные клинические рекомендации по педиатрии 2017 года применения медицинскими учреждениями? В соответствии с ФЗ «Об охране здоровья» лечащие врачи при оказании помощи пациентам руководствуются медицинскими стандартами, порядками и клиническими рекомендациями.

В связи с этим, рекомендации по оказанию медицинских услуг являются практическим руководством для специалистов в области педиатрии.

Направление ребенка на оказание паллиативной помощи: пути принятия врачебных решений

Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям. Решение о направлении ребенка на оказание паллиативной помощи должна принимать врачебная комиссия медорганизации. При этом Порядок не детализирует методику отбора пациентов детского возраста для направления на оказание паллиативной помощи.

Стратификация пациентов на определенные клинические группы необходима для правильного планирования объема и характера паллиативной помощи:

- Категория 1 — угрожающие жизни заболевания, при которых радикальное лечение может быть осуществимо, но часто не дает результатов (например, злокачественные новообразования, необратимая/злокачественная сердечная, печеночная и почечная недостаточность);

- Категория 2 — состояния, при которых преждевременная смерть неизбежна, но длительное интенсивное лечение может увеличить продолжительность жизни ребенка и позволит сохранить его активность (кистозная гипоплазия легких/поликистоз легких).

- Полный алгоритм действий для направления ребенка на оказание паллиативной помощи а также готовый для скачивания шаблон заключения доступен клиентам и пользователям по демодоступу журнала «Заместитель главного врача».

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям

Клинические рекомендации по педиатрии, а также по другим направлениям медицинской деятельности размещаются после утверждения в общем доступе.

С ними можно ознакомиться:

- на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки;

- на сайте профессиональной медицинской ассоциации, рабочая группа которой занималась разработкой документа.

Алгоритм сортировки при поступлении пациента в экстренный терминал детской больницы

- Первый этап

- проводит краткий опрос пациента или законного представителя;

- оценивает состояние здоровья, используя физикальный метод;

- определяет, к какой группе отнести пациента.

Полный алгоритм действий, а также готовая для скачивания схема сортировки доступны клиентам и пользователям по демодоступу в Справочной системе «Главный врач».

Федеральные клинические рекомендации по педиатрии

Новые клинические рекомендации по педиатрии разрабатывались по поручению Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.

В рабочую группу вошли профильные специалисты с многолетним опытом работы:

- члены Союза педиатров России под руководством академика РАН А.А. Баранова и академика РАН Л.С. Намазовой-Барановой;

- участники ассоциации детских кардиологов;

- участники ассоциации аллергологов и клинических иммунологов;

- участники ассоциации ревматологов РФ.

Клинические рекомендации по педиатрии 2017 года размещены на официальных ресурсах, которые были перечислены выше. В рамках требований Минздрава РФ к разработке протоколов лечения и клинических рекомендаций специалистам доступна актуальная версия документа.

Использованные источники: www.zdrav.ru

Источник