Колликвационный некроз возникает при ожоге

Химические ожоги возникают под действием на кожу, слизистые оболочки концентрированных растворов кислот, щёлочей, солей некоторых тяжёлых металлов, токсических газов (иприта, люизита). Глубина поражения тканей при химических ожогах зависит от ряда условий: природы вещества, его концентрации, температуры окружающей среды, времени действия агента на ткани. Уменьшить влияние этих факторов невозможно, за исключением последнего: время действия агента можно сократить за счёт быстрого и эффективного оказания первой помощи.

Некоторые химические вещества не только вызывают поражение кожи и слизистых оболочек, но могут привести и к общему токсическому воздействию (например, при ожогах, вызванных фенолом, солями ртути), при ожогах фосфором может присоединиться токсическое поражение почек, фосфорной кислотой — печени.

Воздействие на ткани кислот, солей тяжёлых металлов вызывает свёртывание белков, отнимает у них воду и приводит к образованию коагуляционного некрозас формированием плотного поверхностного струпа. Концентрированные растворы щёлочей отнимают у тканей воду, связываются с белками и омыляют жиры. Щёлочи проникают в ткани глубже и вызывают более глубокое поражение тканей, чем кислоты. Такой вид некроза называется колликвационным,влажным. Образующийся при этом белый струп мягкий, при его отделении ткани кровоточат.

При распространённых ожогах существует опасность развития интоксикации, обусловленной всасыванием продуктов разрушения тканей, количество всосавшихся токсических веществ зависит от площади ожога.

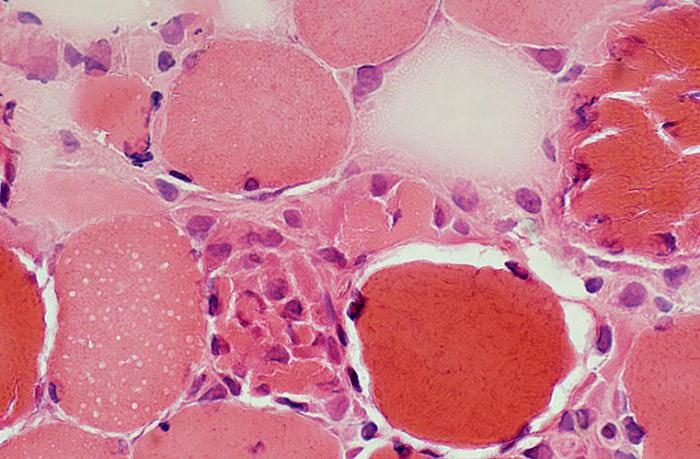

При развившемся влажном некрозе гистологическая картина тканей сразу после ожога не претерпевает изменений и не отличается от нормальной. Затем присоединяются кариолиз и кариорексис ядер, потом — распад ядер и цитоплазмы. При коагуляционных некрозах сразу же возникают гиперхроматоз и пикнотические изменения ядер. В основе патологических изменений при поверхностных ожогах лежит воспаление, при глубоких — некроз.

При массивных тяжёлых ожогах в ранней стадии ожоговой болезни патологические изменения в органах аналогичны наблюдаемым при других видах шока — травматическом, геморрагическом. Ожоги чаще вызываются серной, соляной кислотами и гидроксидом натрия. Химические ожоги чаще бывают ограниченными. При осмотре больного с химическим ожогом определяются чётко очерченные границы поражения кожи. Часто от основного участка поражения отходят полосы («по- тёки»), образовавшиеся вследствие растекания кислот или щёлочей, или образуются отдельные небольшие пятна некроза вследствие попадания брызг химического вещества. Под воздействием кислот ткани обезвоживаются, образуется сухой струп, расположенный ниже уровня окружающей неповреждённой кожи. Если ожог вызван серной кислотой, образуется струп серого, тёмно-коричневого или чёрного цвета, азотной — жёлтого, соляной — серо-жёлтого, уксусной — зеленоватого.

Влажный некроз, возникающий под воздействием щёлочей, представляет собой студнеобразную массу серого цвета. Уровень некроза располагается вровень с непоражённой кожей или иногда выбухает над ней.

Химические ожоги I и II степени относятся к поверхностным, III и IV степени — к глубоким. При ожоге I степени больные жалуются на боль, жжение. При осмотре места воздействия химического вещества отмечается ограниченная гиперемия с незначительным отёком кожи, который более заметен при ожоге щёлочами. Все виды кожной чувствительности сохранены, болевая чувствительность обострена.

При ожоге II степени определяется поверхностный — сухой (при ожоге кислотами) или желеобразный — мыльный (при ожоге щёлочами) струп. Он очень тонкий, легко собирается в складку.

При глубоких (III-IV степени) химических ожогах струп плотный и толстый, его не представляется возможным взять в складку. Он неподвижен, представлен в виде влажного некроза при ожоге щёлочами и сухого — при ожоге кислотами. Все виды чувствительности отсутствуют. Различить III и IV степень химических ожогов при первом осмотре невозможно. При ожогах III степени некротизируются все слои кожи, при IV степени происходит некроз глубжележащих тканей, вплоть до костей. Лишь на 3-4-й неделе, когда наступает отторжение ожогового струпа, можно определить глубину некроза: если отторгается только некротизированная кожа — ожог III степени, если и глубжележащие ткани — ожог IV степени.

Оказание первой помощипри химических ожогах предусматривает раннее (в первые секунды или минуты) удаление химического вещества с поверхности кожи. Наиболее эффективно промывание струёй воды в течение 10-15 мин, а если оно начато позже — 30-40 мин; при ожоге плавиковой (фтористо-водородной) кислотой промывание продолжают 2-3 ч. Обожжённую поверхность промывают до исчезновения запаха химического вещества или до изменения цвета прикладываемой к ней лакмусовой бумажки. При ожогах негашёной известью промывание водой недопустимо, так как вследствие химической реакции образуется большое количество тепла, что может привести к термическому ожогу. Попавшую на кожу негашёную известь удаляют механическим путём.

После удаления химического вещества на обожжённую поверхность накладывают сухую асептическую повязку и направляют пострадавшего в лечебное учреждение.

Лечение химических ожоговпроводят по тем же принципам, что и термических ожогов.

Источник

Некроз представляет собой необратимый процесс разрушения и смерти клеток, органов человека, который вызван воздействием болезнетворных бактерий. Причиной развития может быть: воздействие высоких температур (при ожоге), химических или инфекционных агентов, механических повреждений. Некроз может быть коагуляционный (сухой) или колликвационный (влажный). В статье более подробно рассмотрим причины появления сухого некроза, а также способы его лечения.

Что такое коагуляционный некроз

Сухой некроз чаще затрагивает органы, богатые белком, но с малым содержанием жидкости. К ним относятся:

- почки;

- надпочечники;

- селезенка;

- миокард.

Отмирание клеток органов происходит из-за недостаточного кровоснабжения и обогащения кислородом в результате термических, химических, механических, токсических повреждений. Как итог, погибшие клетки высыхают, и происходит процесс мумификации. Мертвые клетки разграничиваются от живых четкой линией.

Причины развития сухого некроза

Сухой некроз образуется, в случае если:

- произошел процесс нарушения кровоснабжения конкретного участка определенного органа, в итоге возник дефицит кислорода и необходимых питательных веществ;

- болезнь развивалась постепенно;

- пораженные участки органов не имели достаточного количества жидкости (жировая прослойка, мышечные ткани);

- в зоне поражения клеток отсутствовали патогенные микробы.

Развитию сухого некроза больше подвержены люди с сильным иммунитетом и недостаточным питанием.

Коагуляционный некроз: механизм развития

Вследствие недостаточного насыщения кислородом клеток и нарушения кровоснабжения происходит процесс свертывания и уплотнения протоплазмы, далее пораженный участок высыхает. Поврежденные части оказывают токсическое воздействие на соседние живые ткани.

Пораженный участок имеет характерный внешний вид: мертвые клетки очерчены четкой линией и имеют ярко выраженный желто-серый или глинисто-желтый цвет. Данная область со временем уплотняется. При разрезе можно заметить, что ткани абсолютно сухие, имеют творожистую консистенцию, при этом рисунок нечеткий. В результате распада ядра клетки выглядят как масса гомогенной цитоплазмы. Далее при развитии некроза и воспаления можно заметить отторжение мертвых тканей. В случае если болезнь затрагивает ушную раковину или кости человека, образуется свищ. Однако механизм развития коагуляционного некроза до конца еще не ясен.

Разновидности коагуляционного некроза

Коагуляционный некроз включает в себя несколько видов:

- Инфаркт – самый распространенный вид. Развивается вследствие ишемической болезни. Не развивается в тканях головного мозга. При инфаркте возможна полная регенерация поврежденных тканей.

- Восковидный (ценкеровский) – развивается в результате тяжелых инфекционных повреждений. Болезнь поражает мышечные ткани, чаще приводящие мышцы бедра и переднюю брюшную стенку. Развитие некроза провоцируют перенесенные ранее заболевания, такие как сыпной или брюшной тиф. Пораженные участки имеют серый цвет.

- Казеозный некроз – специфический вид болезни. Спутник туберкулеза, сифилиса, лепры, проказы, болезни Вегенера. При данном типе некроза происходит гибель стромы и паренхимы (волокон и клеток). Особенность данного заболевания в том, что, кроме сухих участков, образуются пастообразные или творожистые гранулемы. Пораженные ткани имеют ярко-розовый цвет. Казеозный некроз — один из самых опасных видов за счет того, что способен «убивать» огромные участки.

- Фибриноидный – болезнь, при которой повреждается соединительная ткань. Некроз развивается при аутоиммунных заболеваниях, например при волчанке или ревматизме. Болезнь наиболее сильно поражает гладкую мускулатуру и волокна кровеносных сосудов. Фибриноидный некроз характеризуется изменением нормального состояния коллагеновых волокон и накоплением некротического материала. При микроскопическом исследовании пораженные ткани похожи на фибрин. При этом омертвевшие имеют ярко-розовый цвет. Участки, пораженные фибриноидным некрозом, содержат большое количество иммуноглобулина, а также продуктов распада фибрина и коллагена.

- Жировой – болезнь образуется в результате ушибов и кровоизлияний, а также при разрушениях в тканях щитовидной железы. При некрозе поражаются брюшина и молочные железы.

- Гангренозный – может быть сухим, влажным, газовым. Пролежни у лежачих больных также относятся к данному виду некроза. Чаще всего возникновению болезни способствуют бактерии, попадающие на пораженные участки.

Сухая гангрена как вид коагуляционного некроза

Сухая гангрена – болезнь, при которой развивается некроз кожи, соприкасающейся с внешней средой. Как правило, в развитии заболевания какие-либо микроорганизмы не участвуют. Сухая гангрена чаще всего поражает конечности. Поврежденные ткани имеют темный, почти черный цвет и ярко очерченный контур. Цвет изменяется под воздействием сероводорода. Происходит это потому, что гемоглобиновые пигменты превращаются в сульфид железа. Сухая гангрена развивается при следующих условиях:

- При тромбозе артерий и атеросклерозе конечностей.

- При воздействии на конечности высоких или низких температур (при ожоге или обморожении).

- При развитии болезни Рейно.

- При наличии инфекций, например при сыпном тифе.

Лечение проводится только путем хирургического удаления омертвевших тканей.

Влажная гангрена

Влажная гангрена – болезнь, которая развивается при попадании бактериальной инфекции на поврежденные ткани. Болезнь поражает органы, богатые влагой, может встречаться на коже, но чаще распространяется на внутренние органы. Влажная гангрена поражает кишечник (при непроходимости артерий) и легкие (возникает в качестве последствий пневмонии).

Часто заболевание встречается у детей, так как их иммунитет при присоединении инфекции более податлив образованию гангрены. Поражению подвергаются мягкие ткани щек и промежности. Данное заболевание называют водяным раком. Пораженные участки становятся очень отечными и имеют темный цвет. Нет разграничивающего контура, поэтому болезнь тяжело поддается хирургическому лечению, так как сложно определить, где заканчиваются пораженные ткани. Гангренозные участки имеют очень неприятный запах, при этом болезнь часто приводит к летальному исходу.

Газовая гангрена и пролежни

Газовая гангрена по своим проявлениям очень схожа с влажной, однако причины развития разные. Данный вид гангрены развивается в том случае, если на пораженные начинающимся некрозом ткани попадают бактерии вида Clostridium perfringens и активно размножаются. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют специфичный газ, который обнаруживается в пораженных тканях. Летальность при данном заболевании очень высока.

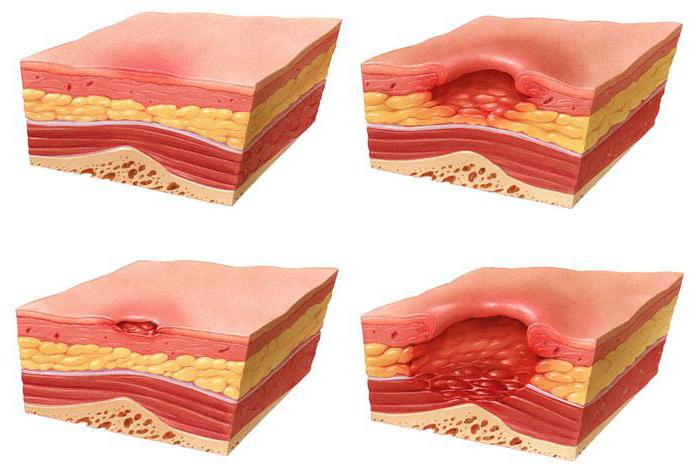

Пролежни относятся к одному из видов гангрены, при котором происходит процесс отмирания тканей. Болезни наиболее подвержены лежачие больные, так как определенные участки тела из-за длительного обездвиживания находятся под давлением и не получают необходимых веществ вместе с кровью. В результате происходит отмирание клеток кожи. Поражению наиболее подвержены область крестца, пятки, бедренная кость.

Диагностика коагуляционного некроза

Для постановки диагноза «коагуляционный некроз», в случае если повреждения имеют поверхностный характер, врачу достаточно взять кровь и образец поврежденной ткани для анализа.

В случае если есть подозрение на некроз органов, обследование проводят более обширное. Для этого необходимо:

- Провести рентгенографию. Особенно актуально данное исследование, если есть подозрение на газовую гангрену.

- Провести радиоизотопное исследование. Назначается, если рентген не выявил никаких изменений (на начальной стадии заболевания). В организм человека вводится радиоактивное вещество. Если имеется некротическое изменение тканей органа, то он будет подсвечиваться темным пятном.

- Провести КТ. Осуществляется, если есть подозрения на поражение костей.

- Провести МРТ. Наиболее результативный метод исследования, так как показывает даже незначительные изменения, связанные с нарушением циркуляции крови.

Осложнения некроза

Некроз является «смертью» поврежденных органов и тканей. Поэтому различные его виды, такие как инфаркт, некроз головного мозга, почек или печени, могут привести к смерти человека.

Также обширные некрозы могут приводить к тяжелым осложнениям, например, при множественных пролежнях возможно присоединение опасной инфекции. Мертвые ткани выделяют в организм продукты своего распада, таким образом приводя к токсическим осложнениям. Даже более легкие формы заболевания могут приводить к неприятным последствиям, например к образованию рубцов в миокарде или образованию кисты в головном мозге.

Лечение некроза

Лечение некроза начинается с определения его вида, оценки нанесенных им повреждений и выявления сопутствующих заболеваний.

При постановке диагноза «сухой некроз кожи» назначается местное лечение:

- Обработка пораженных участков зеленкой.

- Очищение поверхности кожи с помощью антисептиков.

- Наложение повязки с раствором «Хлоргексидина».

Больному назначается медикаментозное и оперативное лечение с целью восстановления нормальной циркуляции крови, в том числе в пораженных участках. Для удаления омертвевших клеток чаще всего проводится хирургическая операция с целью резекции пострадавших участков. Ампутация конечностей производится с целью обезопасить здоровые участки от распространения болезни.

Сухой некроз внутренних органов лечится с использованием противовоспалительных средств, сосудорасширяющих, хондропротекторов. В случае неэффективности терапии проводится хирургическое лечение.

Источник

Возникают от действия на ткани крепких кислот, едких щелочей, растворимых солей некоторых тяжелых металлов.

Химические ожоги по глубине поражения также подразделяются на четыре степени.

I степень характеризуется лишь умеренно выраженными воспалительными явлениями, гиперемией и отеком кожи.

II степень проявляется гибелью эпидермиса, а иногда и верхних слоев дермы.

III степень — происходит омертвение всех слоев кожи, нередко и подкожного жирового слоя.

IV степень характеризуется гибелью кожи и глубжележа- щих тканей.

При химических ожогах необходимо учитывать природу повреждающего агента и различать:

- 1. Ожоги веществами, вызывающими коагуляционный некроз (кислоты и вещества, действующие подобно им).

- 2. Ожоги веществами, вызывающими колликвационный некроз (щелочи).

- 3. Термохимические ожоги, при которых поражение обусловлено агрессивными веществами и высокотемпературным действием.

Обычно наблюдаются химические ожоги кожи. Ожоги слизистых оболочек ротовой полости, пищевода или желудка происходят в быту при случайном приеме уксусной кислоты, щелочи, а также при суицидальных попытках.

Химические ожоги характеризуются замедленным течением раневого процесса: медленное отторжение омертвевших тканей, позднее образование грануляций и медленное заживление. что связано со значительными нарушениями в тканях, возникающими под влиянием химических агентов.

Заживление ран при консервативном лечении происходит путем краевой эпителизации и рубцового стяжения и возможно лишь при небольших их размерах. Исходом таких ожогов являются гипертрофические и келлоидные рубцы, вызывающие значительные функциональные и косметические нарушения. Большие по размерам раны при консервативном лечении нередко превращаются в длительно не заживающие или трофические язвы.

Кислоты и соли тяжелых металлов при взаимодействии с тканями действуют очень быстро, отнимают у них воду и свертывают (коагулируют) белки (из-за чего проникновение агента вглубь затруднено).

Развивается коагуляционный некроз. Быстро образуется струп, по окраске которого часто можно определить и природу химического вещества. При ожогах серной кислотой струп черного цвета, а при ожогах азотной кислотой он желтоватый. В случае высокой концентрации кислоты некроз тканей развивается практически сразу. При более слабой концентрации имеется латентный период, после которого появляются патологические признаки, к тому же они менее выражены (напоминают термические ожоги 1—11 степени).

Соли тяжелых металлов (соединения ртути, серебра) по воздействию близки к кислотам, они вызывают ожоги I—

II степени, редко более глубокие. В стационарах после операций часто наблюдаются ожоги 1—11 степени вследствие повторной дезинфекции обширных участков кожи соединениями йода.

Щелочи (калия гидроксид, каустическая сода и др. — разжижающие вещества прижигающего действия), отнимая от тканей воду, расщепляют белки и омыляют жиры. Ожоги щелочами вызывают изменения в более глубоких слоях, чем кислотами, поскольку щелочи не свертывают белки. Струп толстый, бледного цвета, мягкий и рыхлый; после его удаления наблюдается кровотечение. В отличие от кислот щелочи вызывают колликвационный некроз. В результате расщепления белков возникают токсические продукты, которые вызывают общую интоксикацию.

Первая помощь при химических ожогах— как можно раньше прекратить действие попавших на кожу химических веществ. Необходимо быстрое, желательно в первые 10-15 с. обильное обмывание пораженной поверхности большими количествами проточной воды. Такую обработку нужно продолжать 10-15 мин. Если помощь оказывают с некоторым запозданием, продолжительность обмывания увеличивают до 30-40 мин. После обильного обмывания водой пораженный участок обрабатывают нейтрализующими растворами. При ожогах кислотами — 2%-ным раствором натрия гидрокарбоната, 5%-ным раствором натрия тиосульфата. При ожогах щелочами — 1-2%-ным раствором уксусной, борной или лимонной кислоты. При ожогах фосфором — 5%-ным раствором медного купороса (меди сульфата), калия перманганата, 2%-ным раствором соды. Капли иприта снимают с кожи ватой, участки обрабатывают хлораминовым спиртом (10%-ный раствор хлорамина в 70%-ном растворе этанола), 0,1-0,2%-ным раствором калия перманганата, сероводородным спиртом.

Химические ожоги слизистых оболочек полых органов наступают после приема едких кислот или щелочей. Происходят ожоги пищевода с образованием стриктур и стенозов. В этих случаях производят раннее зондирование и бужирование, при неэффективности показано оперативное лечение. Возможно поражение желудка — перфорация или некроз его стенки, рубцовое сужение. В таких случаях требуется хирургическое лечение.

Источник