Криптогенная организующаяся пневмония клинические рекомендации 2015

Редактор

Наталья Лебедева

Врач-пульмонолог

Криптогенная организующаяся пневмония (КОП) – это идиопатическое заболевание легких, характеризующееся разрастанием грануляционной ткани в легком, перекрытием просвета бронхиол и альвеол, провокацией хронического воспаления в соседних альвеолах.

КОП входит в группу диффузных паренхиматозных заболеваний легких – облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией. Термин “криптогенная” означает, что этиологический фактор развития заболевания неизвестен, она является самой распространенной формой организующихся пневмоний.

Морфология

Морфологическим субстратом организующейся пневмонии является грануляционная ткань в виде полипозных разрастаний серповидной, овальной и других форм, которая облитерирует просвет терминальных бронхиол, альвеолярных мешочков и самих альвеол. Внешне она представляет собой плотную серо-желтую ткань, занимающую площадь от нескольких миллиметров до целой доли легкого.

При микроскопическом исследовании можно подробно изучить её состав: многочисленные клетки иммунной системы (лимфоциты, полиморфноядерные лейкоциты, плазмоциты, эозинофилы, макрофаги с липидными включениями) окутанные нитями фибрина – все это является следствием организации экссудата, скопившегося в результате воспалительной реакции.

Причины

Причинами развития данной формы пневмонии могут быть:

- системные заболевания соединительной ткани;

- онкологические заболевания;

- действие некоторых лекарственных средств и токсических веществ;

- инфекции;

- травмы легкого;

- гиперчувствительность легких;

- радиационное облучение организма;

- трансплантация костного мозга;

- осложнение абсцесса, бронхоэктатической болезни и пневмонита.

Это одни из самых вероятных причин, но достоверно установить этиологический фактор в настоящее время не удается.

Диагностика

Диагностика данного заболевания осуществляется по привычной схеме:

- данные анамнеза и осмотра;

- клинические симптомы;

- данные лабораторных и инструментальных исследований (КТ, исследование дыхательной функции легких, общий и биохимический анализы крови и так далее);

- эффективность терапии (положительный ответ на терапию глюкокортикостероидами – подтверждает диагноз).

Одним из достоверных методов диагностики является взятие биопсии из пораженного участка легкого и проведения его гистологического исследования. Однако, даже этот метод не позволяет на сто процентов верно поставить диагноз, так как патологоанатомические изменения при криптогенной организующейся пневмонии не специфичны и могут наблюдаться и при других заболеваниях легких (эозинофильная пневмония, лимфома, гранулематоз Вегенера).

По этой причине к диагностике данного заболевания необходимо подходить комплексно, учитывая все критерии и полученные данные, тщательно проводить дифференциальную диагностику с другими патологиями дыхательной системы.

Необходимо исключить такие патологии, как:

- лимфома;

- онкопроцессы (бронхиолоальвеолярный рак);

- инфаркт легких (множественная форма);

- другие.

При наличии мигрирующих легочных инфильтратов перечень заболеваний для дифференциальной диагностики КОП также очень ограничен:

- эозинофильная пневмония;

- паразитарные инвазии;

- аллергический бронхолегочный аспергиллез;

- аллергический ангиит;

- гранулематоз Черджа–Стросс.

Симптомы

Клиническая картина заболевания очень стереотипна и на начальных этапах напоминает внебольничную пневмонию. Симптомы схожи с гриппоподобным синдромом, они включают:

- продолжительную лихорадку (38-39оС);

- сухой кашель (в редких случаях встречается продуктивный кашель, кровохарканье);

- боли в грудной клетке;

- одышку при физической нагрузке;

- повышенную утомляемость и слабость;

- потливость;

- тахикардию;

- потерю веса.

При отсутствии лечения симптомы постепенно прогрессируют, снижая качество жизни больного, а постоянная одышка лишает возможности выполнять физическую работу. Именно эти причины, чаще всего, заставляют больного обращаться к врачу. Чем больше проходит времени без терапии, тем сильнее проявляется симптоматика КОП.

Лечение

В 20% случаев происходит спонтанное самоизлечение, в остальных ситуациях для лечения используют:

- глюкокортикостероиды – они являются основными в терапии данного состояния;

- антибиотики – при подозрении на бактериальную этиологию или присоединение вторичной инфекции;

- витаминные комплексы – для укрепления организма;

- диету.

Глюкокортикостероиды являются основным патогенетическим лечением, которое продолжается довольно продолжительное время (от нескольких недель до года). Для лечения используют системные препараты, чаще всего это преднизолон. Доза и режим приема лекарств определяется индивидуально для каждого пациента в зависимости от веса, возраста, пола и других особенностей, средняя дозировка составляет 0,75-1 мг/кг.

Уже в первые трое суток состояние больного значительно улучшается, а оставшиеся симптомы и проявления исчезают на протяжении последующих трех недель. Прием препаратов на этом не заканчивается, терапия длится еще на протяжении шести месяцев (в некоторых случаях до года). Когда глюкокортикостероиды не приводят к значительным улучшениям, к базовой терапии добавляют цитостатики.

Однако, даже при добросовестном приеме лекарств и соблюдении всех клинических рекомендаций врача вероятность рецидива заболевания очень высока (около 50%).

Важно! Нельзя резко отменять или снижать дозу глюкокортикостероидов, так как это приводит к незамедлительному рецидиву заболевания.

Дозы отменяются в течение нескольких месяцев. Криптогенная организующаяся пневмония обычно имеет хроническое течение. Ремиссии сменяются частыми обострениями (рецидивом).

Клинические рекомендации (скачать)

Заключение

Криптогенная организующаяся пневмония – это редкое заболевание с неспецифической клинической картиной, поэтому его сложно диагностировать. Учитывая то, что этиологический фактор установить практически не удается, приходится проводить патогенетическое лечение гормональными препаратами, которые имеют много побочных эффектов. По этим причинам необходимо проявить максимальную дисциплинированность и приверженность в лечении, дабы предотвратить рецидивы заболевания.

Источник

Криптогенная пневмония является идиопатическим заболеванием, для которого характерно перекрытие просвета альвеол и альвеолярных ходов грануляционной тканью. Это является причиной развития хронического воспаления в смежных альвеолах.

Знания и опыт врачей Юсуповской больницы позволяют добиться поразительных успехов в лечении криптогенной организующейся пневмонии. В больнице работают ведущие специалисты в области воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Эпидемиология

Заболевание одинаково поражает как женщин, так и мужчин. Средняя возрастная категория больных обычно находится в диапазоне от 50 до 60 лет, однако патология может возникать в любом возрасте.

Симптомы

Клиническая картина криптогенной организующейся пневмонии достаточно стереотипна. Дебют заболевания напоминает ОРВИ или грипп, который включает:

- Непродуктивный кашель (70%);

- Лихорадку (примерно 50%);

- Одышку (50%);

- Плевральные боли (30%).

Заболевание может продолжаться довольно долго (более 3 мес.), и в течение этого времени развивается:

общая слабость;

снижается масса тела.

Иногда такая симптоматика выходит на первый план. При организующейся пневмонии обычно не наблюдается кровохарканье и изменение концевых фаланг пальцев в виде “барабанных палочек”.

Диагностика

При подозрении на пневмонию чаще всего применяют рентгенологические методы исследования и компьютерную томографию, реже — биопсию легких.

Для патологии характерно уплотнение легочной ткани с достаточно четкими контурами (лобулярное поражение). Оно бывает субплевральное, базальное и центробронхиальное. Реже проявляется в виде образования, узлов. Другие изменения характерные при криптогенной организующейся пневмонии:

- Уплотнение по типу «матового стекла»;

- Бронхоэктазы;

- Узелковые уплотнения;

- Утолщение стенки бронха;

- Утолщение междольковых перегородок.

Необходимо отметить, что обычно при заболевании отсутствуют плевральный выпот и увеличение внутригрудных лимфатических узлов.

В Юсуповской больнице имеется инновационное оборудование, которое успешно применяется в диагностики заболеваний дыхательной системы — мультиспиральный компьютерный томограф. Помимо этого, пульмонологами больницы назначается:

- Анализ клинической картины крови;

- Гистологический анализ материала тканей легкого, взятого при биопсии.

Лечение

Для лечения криптогенной организующейся пневмонии чаще всего используются кортикостероиды. Клиническое выздоровление отмечается у большинства пациентов, результат заметен уже через две недели.

Рецидивы возникают в зависимости от длительности лечения, поэтому минимальный курс терапии составляет около полугода или года. Рецидивирующие эпизоды заболевания обычно являются ответом на дополнительные курсы кортикостероидов.

Прогноз

Прогноз при криптогенной организующейся пневмонии обычно благоприятный, большинство пациентов полностью излечивается при приеме глюкокортикостероидов. Однако в редких случаях наблюдается плохой ответ на стероиды и неуклонно прогрессирующее течение заболевания. У таких больных рекомендовано применять цитостатики.

В Юсуповской больнице работают лучшие пульмонологи страны. Специалисты занимаются индивидуальным подбором терапии для достижения максимально высоких результатов. В Юсуповской больнице применяется самое лучшее оборудование, которое соответствует международным стандартам качества.

В Юсуповской больнице созданы все условия для комфортного пребывания пациентов: уютные палаты, оснащенные необходимой техникой, отдельной ванной комнатой и WI-FI, вежливый медперсонал, заботливые врачи. Записаться на прием и консультацию к специалисту Юсуповской больницы можно онлайн на сайте или же позвонить по телефону.

Автор

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- «Болезни органов дыхания». Руководство под ред. акад. РАМН, проф. Н.Р.Палеева. М., Медицина, 2000г.

- Дыхательная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких. Под ред. В.А.Игнатьева и А.Н.Кокосова, 2006г., 248с.

- Илькович М.М. и др. Диагностика заболеваний и состояний, осложняющихся развитием спонтанного пневмоторакса, 2004г.

Наши специалисты

Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории

.jpeg)

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Заместитель генерального директора по медицинской части.

Врач-эндоскопист

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник

Медицина / Диагностика / Диагностика (статья)

Рентгенография: Идиопатические Интерстициальные Пневмонии

|

22-12-2018, 20:19

|

Рентген легкихИдиопатические Интерстициальные Пневмонии – патологическая группа неизвестной этиологии, характеризующиеся возникновением воспалительного процесса и фиброза в соединительнотканной строме (интерстициальной ткани) легких: в междольковых, внутридольковых и межальвеолярных перегородках. Раньше эту патологическую группу называли альвеолитами или идиопатическими пневмонитами, чтобы подчеркнуть отличие этих заболеваний от пневмонии инфекционного происхождения.

Рентген легкихИдиопатические Интерстициальные Пневмонии – патологическая группа неизвестной этиологии, характеризующиеся возникновением воспалительного процесса и фиброза в соединительнотканной строме (интерстициальной ткани) легких: в междольковых, внутридольковых и межальвеолярных перегородках. Раньше эту патологическую группу называли альвеолитами или идиопатическими пневмонитами, чтобы подчеркнуть отличие этих заболеваний от пневмонии инфекционного происхождения.

В группу идиопатических интерстициальных пневмоний входят идиопатический легочный фиброз (учитывая клинические и морфологические особенности эта патология требует особого внимания) и ряд других заболеваний, таких как неспецифическая интерстициальная пневмония, криптогенная организующаяся пневмония и др. В зависимости от классификации идиопатические интерстициальные пневмонии отличаются друг от друга клиническим течением (от благоприятного, вплоть до клинического излечения, до прогрессирующего, с развитием тяжелой формы дыхательной недостаточности).

В сокращенном и несколько упрощенном виде современная классификация идиопатических интерстициальных пневмоний выглядит следующим образом:

- Идиопатический легочный фиброз (идиопатический (криптогенный) фиброзирующий альвеолит)

- Другие идиопатические интерстициальные пневмонии:

— респираторный бронхиолит с интерстициальной пневмонией

— острая интерстициальная пневмония

— десквамативная интерстициальная пневмония

— криптогенная организующаяся пневмония

— неспецифическая интерстициальная пневмония

Эти патологии подробно рассмотрены в руководствах по рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), которая на сегодняшний день является главным методом лучевой диагностики данной группы заболеваний. Отметим, что важную роль в диагностике идиопатических интерстициальных пневмоний играет гистологическое исследование биоптата, полученного путем проведения процедуры биопсии легкого.

Идиопатический легочный фиброз

Идиопатический легочный фиброз, который также называют идиопатический (криптогенный) фиброзирующий альвеолит, чаще обнаруживается у больных в возрасте старше 50 лет, преимущественно среди мужчин. Заболевание развивается постепенно: у больного появляется одышка, сухой кашель. При исследовании функции внешнего дыхания обнаруживаются рестриктивные нарушения (ограничения дыхания). По мере развития заболевания усиливается одышка, прогрессирует дыхательная недостаточность, появляются признаки легочного сердца. При идиопатическом легочном фиброзе прогноз неблагоприятный.

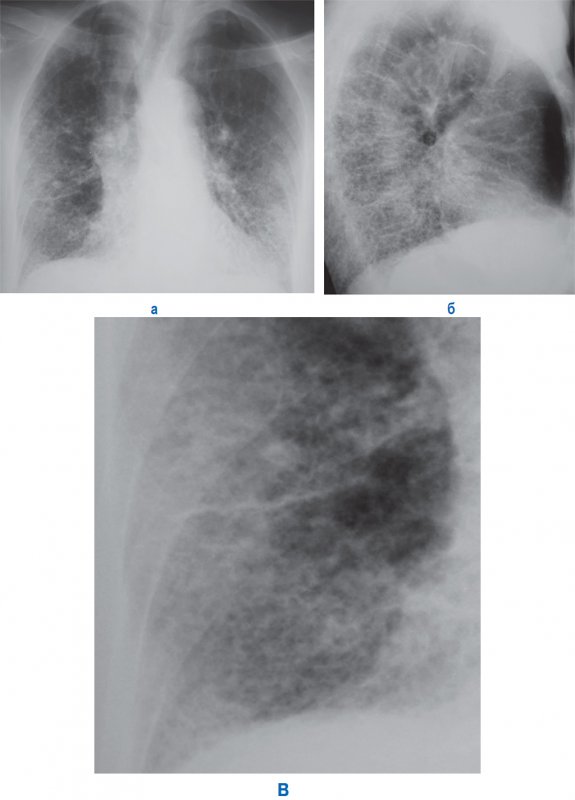

Рентгенологическая картина идиопатического легочного фиброза на начальных стадиях может быть без каких-либо патологических изменений. Для этой патологии характерно двустороннее усиление интерстициального компонента легочного рисунка с образованием сетчатых (ретикулярных) теней. Развитие выраженного фиброза сопровождается появлением более грубых «тяжистых» теней, крупноячеистой деформацией легочного рисунка, определяются субплевральные округлые полости – кисты, размер которых до 1 см, иногда их размер может достигать 2 см и более (см статью «Рентгенография: Кисты и кистоподобные образования в легких»). В случае развития поликистоза легких, на рентгенограмме определяется картина «сотового легкого». Отметим, что изменения больше выражены в наружных и наддиафрагмальных (базальных) отделах легочных полей, также отмечается «нарастание» этих изменений от передней стенки грудной клетки к задней (рисунок 1).

Идиопатический легочный фиброз

Идиопатический легочный фиброз

Рисунок 1. Идиопатический легочный фиброз (криптогенный фиброзирующий альвеолит). А – рентгенограмма в прямой проекции; Б – рентгенограмма в правой боковой проекции. На снимке определяется двустороннее усиление интерстициального компонента легочного рисунка с образованием ретикулярных теней. Изменения больше выражены в наружных и базальных отделах легких; определяется нарастание этих изменений от передней стенки грудной клетки к задней. В – увеличенный фрагмент рентгенограммы А (правое легочное поле): определяется деформация легочного рисунка с образованием ретикулярных теней (изменения преобладают в наружном отделе легкого)

Отмечается высокое расположение куполов диафрагмы, обусловленное уменьшением объема легких (рисунок 2). Также могут обнаруживаться рентгенологические признаки легочной гипертензии (см статью «Рентгенография: Нарушения легочного кровообращения»).

Идиопатический легочный фиброз

Идиопатический легочный фиброз

Рисунок 2. Идиопатический легочный фиброз (криптогенный фиброзирующий альвеолит), поздняя стадия развития. А – рентгенограмма в прямой проекции; Б – рентгенограмма в левой боковой проекции. В легких определяется значительно выраженный пневмофиброз – ретикулярные, тяжистые тени; отмечается высокое расположение куполов диафрагмы (выше обычного) из-за рестриктивных изменений в легких

«Сотовое легкое», кисты и характерная локализация изменений в легких – важные признаки при дифференциальной диагностике идеопатического легочного фиброза от других идиопатических интерстициальных пневмоний (эти признаки лучше определяются при проведении РКТ). Отметим, что РКТ позволяет обнаружить в легких тракционные бронхоэктазы и участки снижения прозрачности по типу «матового стекла» (участки «матового стекла» при идеопатическом легочном фиброзе возникают в большей степени из-за фиброзных утолщений межальвеолярных перегородок, а не из-за воспалительных изменений). Изменения по типу «матового стекла» при идиопатическом легочном фиброзе не являются преобладающим признаком, в отличии от других идиопатических интерстициальных пневмоний.

Другие виды идиопатических интерстициальных пневмоний, кроме острой интерстициальной пневмонии, характеризуются более благоприятным клиническим течением: больного беспокоят одышка, кашель, может повышаться температура тела. В отличие от идиопатического легочного фиброза, эти виды идиопатических интерстициальных пневмоний не имеют таких характерных признаков, как «сотовое легкое» и кисты.

Криптогенная организующаяся пневмония

Криптогенная организующаяся пневмония (облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией) обнаруживается в основном у лиц в возрасте 50-60 лет. Клиническая картина криптогенной организующейся пневмонии напоминает пневмонию бактериального происхождения – на начальных этапах развития заболевания примерно в 50% случаев у больных повышается температура тела, анализ крови показывает лейкоцитоз, появляется одышка, кашель.

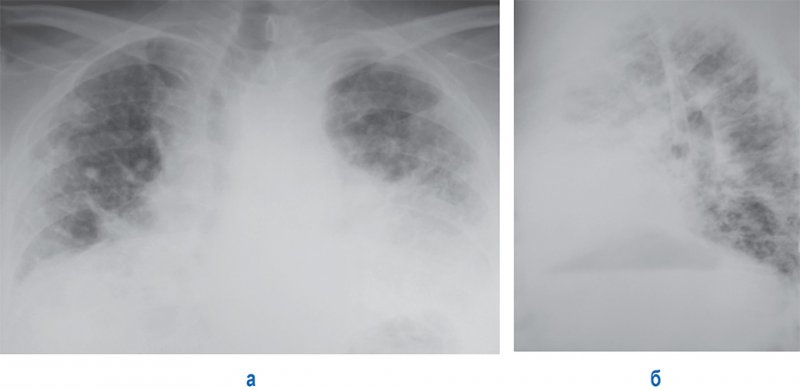

Рентгенологическая картина криптогенной организующейся пневмонии характеризуется множественными, беспорядочно расположенными субплевральными участками альвеолярной инфильтрации, как правило, двусторонних. В этом случае картина может напоминать изменения, которые происходят при бактериальной пневмонии (см статью «Рентгенография: Пневмония» и «Пневмония: Отличительные Рентгенологические признаки»). Аналогичные с организующейся пневмонией изменения в легких могут обнаруживаться при системных заболеваниях соединительной ткани, а также в результате побочного действия лекарственных препаратов.

Другие разновидности идиопатических интерстициальных пневмоний (неспецифическая интерстициальная пневмония, респираторный бронхиолит с интерстициальной пневмонией, десквамативная интерстициальная пневмоний), кроме редко встречающейся острой интерстициальной пневмонии, на рентгенограмме могут определяться в виде двусторонних участков снижения прозрачности по типу «матового стекла», деформации и усиления легочного рисунка с образованием ретикулярных теней, очаговых изменений. В ряде случаев на рентгенограмме какие-либо характерные изменения отсутствуют или проявляются незначительно, поэтому при обследовании пациентов на предмет идиопатических интерстициальных пневмоний необходимо использовать РКТ.

Обратим внимание на то, что острая интерстициальная пневмония является редким заболеванием с быстропрогрессирующим течением, стремительным развитием дыхательной недостаточности, рентгенологическая картина похожа на респираторный дистресс-синдром у взрослых (см статью «Рентгенография: Нарушения легочного кровообращения»). Этиологический фактор развития острой интерстициальной пневмонии до сих пор не известен. При этом в легких выявляются распространенные участки альвеолярной инфильтрации с обеих сторон (инфильтративные участки нарастают по направлению к диафрагме). Острая интерстициальная пневмония трудно поддается дифференциальной диагностике с респираторным дистресс-синдромом у взрослых, пневмонией и отеком легких.

Дифференциальная диагностика идиопатических интерстициальных пневмоний проводится с учетом данных рентгеновской компьютерной томографии, клинико-лабораторных показателей, результатов гистологического исследования биоптата легких. Важно обратить внимание на то, что диагноз «идиопатического» интерстициального заболевания выставляется в том случае, если причина заболевания достоверно неизвестна. Также нужно отметить, что изменения в легких, напоминающие изменения при идиопатических интерстициальных пневмониях могут определяться при других патологических состояниях, например, при системных заболеваниях соединительной ткани, в случае лекарственного поражения легких (см статью «Рентгенография: Лекарственные Поражения Легких» рисунок 1).

Криптогенная организующаяся пневмония

Криптогенная организующаяся пневмония

Рисунок 3. Криптогенная организующаяся пневмония (организующаяся пневмония, облитерирующий бронхиолит). В обоих легких определяются периферические неоднородные инфильтраты и небольшие очаги

Криптогенная организующаяся пневмония

Криптогенная организующаяся пневмония

Рисунок 4. Криптогенная организующаяся пневмония (организующаяся пневмония, облитерирующий бронхиолит). С обеих сторон, преимущественно в верхних и средних отделах легочных полей визуализируются неоднородные инфильтраты на фоне пневмофиброза («сотовое легкое») и буллезной эмфиземы

Источник