Кривошея у кролика отит или пастереллез

Автор: Каземирчук М. С., ветеринарный врач – специалист по экзотическим животным, Ветеринарная клиника ортопедии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.

Введение

Энцефалитозооноз кроликов – важный диагноз в списке дифференциальных диагнозов у кроликов с неврологическими, офтальмологическими симптомами, а также у кроликов с хронической болезнью почек. При условии трудностей прижизненной диагностики во многих случаях энцефалитозооноз становится диагнозом исключения. Важно понимать, что энцефалитозооноз – не единственная болезнь зайцеобразных, сопровождающаяся поражением ЦНС, а соответственно, во всех случаях обращения животным с признаками поражения вестибулярного аппарата или ЦНС необходима комплексная диагностика, аналогичная диагностике у кошек и собак (в том числе КТ, МРТ, миелография, исследование ликвора и т.п.).

Энцефалитозооноз – широко распространенное заболевание декоративных кроликов. По данным зарубежных авторов, серопозитивными являются порядка 50 % животных. К сожалению, на данный момент ситуация по распространенности энцефалитозооноза в Российской Федерации остается неясной: нет оснований полагать, что зараженность E. cuniculi в РФ будет ниже, чем в США или европейских странах.

Прижизненная диагностика энцефалитозооноза крайне затруднена, а при условии отсутствия лабораторий, предоставляющих услуги по диагностике данного заболевания, полностью невозможна.

Энцефалитозооноз кроликов – потенциальный зооантропоноз, при этом риск заражения иммунокомпетентного человека минимален. Основу группы риска составляют люди с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ-инфекция).

Этиология

Энцефалитозооноз кроликов вызывается облигатным внутриклеточным спорообразующим паразитом – микроспоридией Encephalitozoon cuniculi (прежнее название – Nosema cuniculi), занимающим спорное положение между простейшими и грибами, для которых характерно отсутствие митохондрий и наличие аппарата экструзии для пенетрации стенки клетки. Выделяют как минимум 3 штамма: штамм 1 – от кроликов, штамм 2 – от грызунов и штамм 3 – от собак, при этом дифференциация штаммов возможна только с помощью ПЦР, и на данный момент не исследовано наличие видоспецифичности и возможности межвидовой передачи. Основными органами-мишенями E. cuniculi являются ЦНС (головной мозг (мозжечок), спинной мозг), глаза и почки.

Инвазионной стадией является спора, выделяющаяся с мочой зараженного кролика. Заражение происходит путем проглатывания спор, реже посредством их вдыхания. Также возможна вертикальная передача от матери плодам. После проглатывания спор происходит их внедрение в стенку кишечника, гематогенное распространение с макрофагами в почки, печень, сердце и головной мозг. С помощью аппарата экструзии происходит пенетрация стенки клетки хозяина, перенесение спороплазмы внутрь клетки, множественная репликация внутри вакуолей, которая в конечном итоге приводит к разрушению клетки и высвобождению спор в межклеточное пространство. Разрушение клеток хозяина вызывает воспалительный ответ и формирование гранулем. При развитии острого процесса в почках происходит выделение спор с мочой в окружающую среду и заражение других животных.

Для упрощения понимания патологического процесса можно выделить 2 стадии болезни – острую (непосредственно после заражения, сопровождающуюся образованием иммуноглобулинов М) и стадию хронического гранулематозного воспаления (сопровождается образованием иммуноглобулинов G).

Течение может быть от легкого (незначительный наклон головы) до крайне тяжелого, сопровождающегося внезапной смертью.

Для энцефалитозооноза характерно длительное асимптоматическое носительство с реактивацией инфекции под действием стресс-факторов спустя годы после заражения. У некоторых животных происходит полная элиминация возбудителя в течение 8 недель.

Симптомы

Симптоматика энцефалитозооноза во многом зависит от течения заболевания и тяжести поражения определенной системы органов. У большинства кроликов энцефалитозооноз протекает асимптоматично, и факт заражения может быть подтвержден только серологическим исследованием.

Можно выделить несколько групп симптомов:

• Неврологические: тортиколлис (наклон головы вбок по вертикальной оси), атаксия, манежные движения, нистагм, судороги, парезы и параличи, недержание мочи.

• Офтальмологические: катаракта, увеит, гипопион (чаще развиваются у животных, зараженных трансплацентарно).

• Симптомы, связанные с развитием хронической болезни почек (полиурия, полидипсия, снижение массы тела, гипорексия). Крайне редко энцефалитозооноз сопровождается развитием ОПН, чаще наблюдают хроническую почечную недостаточность, связанную с гранулематозным интерстициальным нефритом.

• Фокальный склероз миокарда является частой находкой при вскрытии кроликов. На сегодняшний момент не доказана, но предполагается его связь с энцефалитозоонозом.

Возможности диагностики

Обследование кролика с подозрением на энцефалитозооноз включает в себя:

• тщательный сбор анамнеза;

• общий физикальный осмотр;

• неврологическое обследование;

• клинический и биохимический анализы крови;

• обзорная рентгенограмма грудной и брюшной полости;

• УЗИ брюшной полости (почки, мочевой пузырь);

• рентген барабанных пузырей или их компьютерная томография;

• ИФА (определение иммуноглобулинов М и G).

В целом план диагностики напрямую зависит от жалоб владельцев и выявленных на первичном осмотре проблем.

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на место приобретения животного, контакты с другими кроликами, кошками (позволяет предполагать токсоплазмоз в качестве дифференциального диагноза).

При проведении неврологического обследования кролика необходимо помнить, что это стресс-зависимое животное-жертва, соответственно его ответ на некоторые тесты может отличаться от ответа кошки или собаки.

Общий клинический анализ крови обычно не имеет специфических изменений, в случае поражений почек на поздних стадиях болезни возможно наличие азотемии и гиперфосфатемии.

Определение титра антител к E. cuniculi на сегодняшний день является наиболее ценным исследованием при диагностике энцефалитозооноза. При этом необходимо понимать: данный тест не идеален, и на основании результатов не может быть поставлен дефинитивный диагноз; уровень титра антител не коррелирует с тяжестью поражения; огромное количество животных являются серопозитивными в течение всей жизни, не проявляя признаков заболевания. Однако этот тест позволяет исключить энцефалитозооноз в случае отсутствия антител. Также это единственный способ провести диспансеризацию и оздоровление группы животных (что важно для лабораторных животных и питомников).

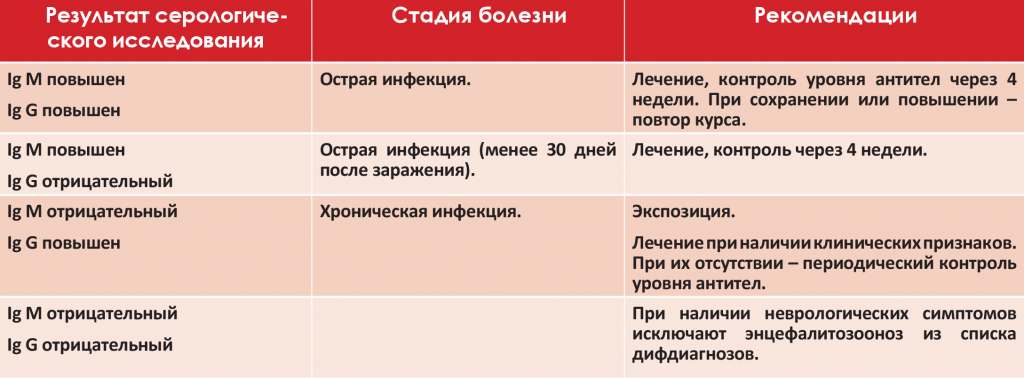

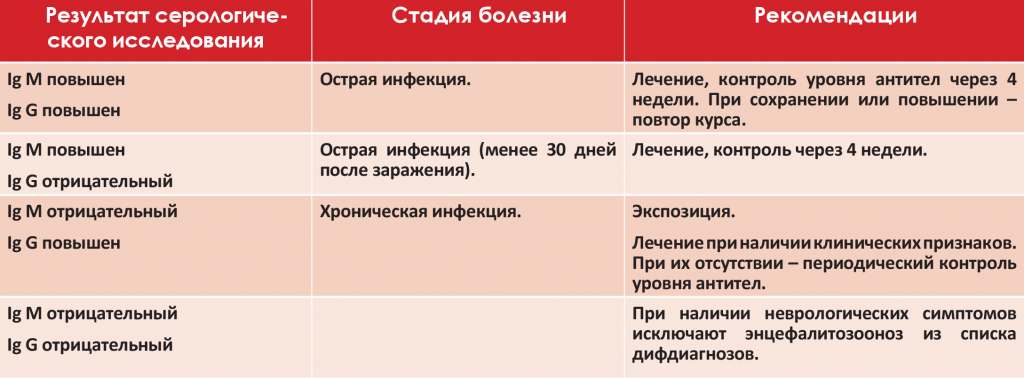

Наиболее информативным является параллельное определение иммуноглобулинов М (острая инфекция) и G (хроническое течение). Интерпретация результатов серологических исследований может быть затруднена и должна проводиться комплексно с учетом результатов других исследований (табл. 1).

Другие возможности диагностики

Описано большое количество тестов, помогающих поставить диагноз «энцефалитозооноз», большинство из которых являются низкочувствительными или неспецифичными, но позволяющими исключить другие болезни:

- электрофорез белков крови, определение белков острой фазы воспаления;

- ПЦР удаленного хрусталика (позволяет поставить окончательный диагноз);

- ПЦР мочи и ликвора (низкая чувствительность);

- окраска центрифугата мочи на наличие спор (низкая чувствительность);

- МРТ, КТ, миелография, исследование ликвора и т.п.

Дифференциальная диагностика

Списки составляемых дифференциальных диагнозов напрямую зависят от ведущих клинических симптомов.

1. Наклон головы

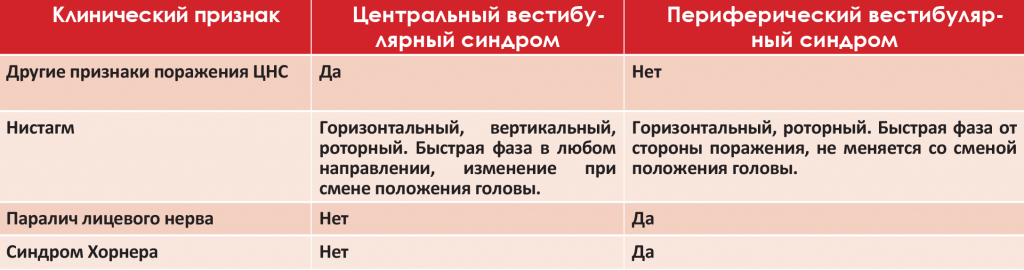

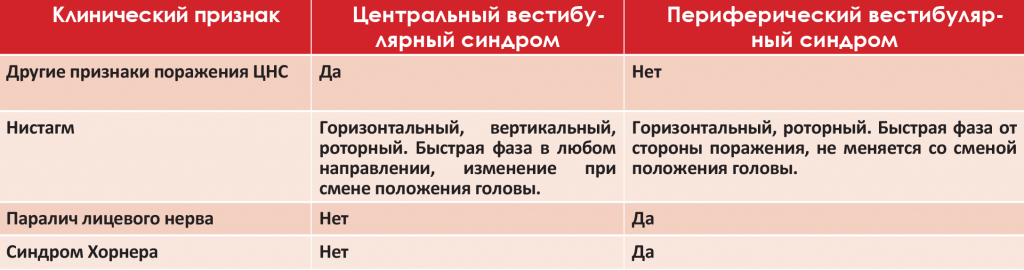

В первую очередь необходимо определить происхождение вестибулярного синдрома (табл. 2).

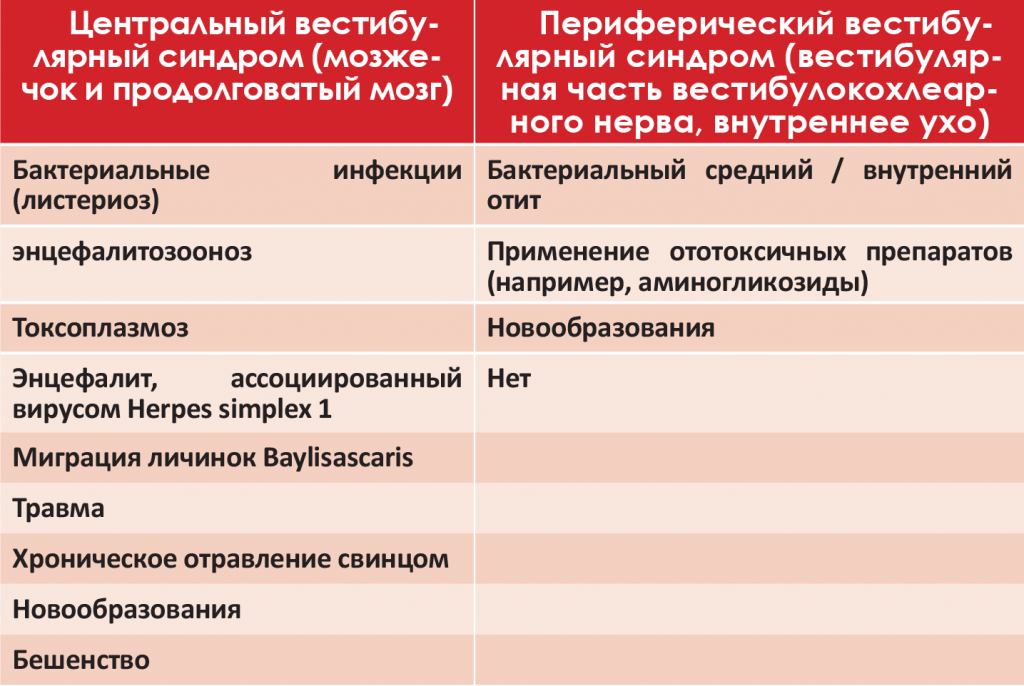

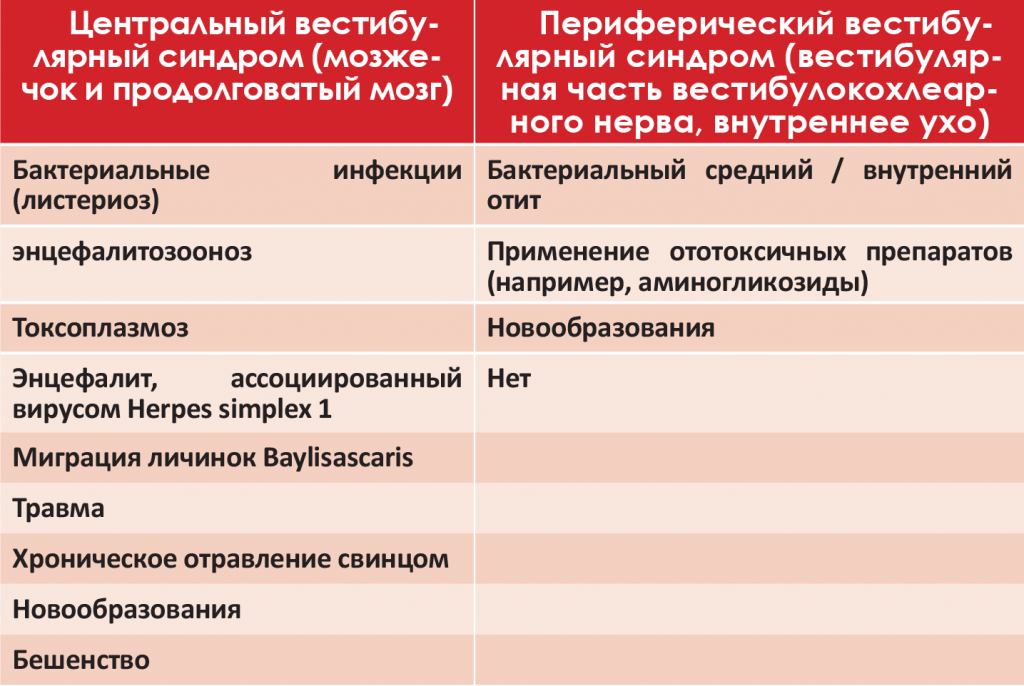

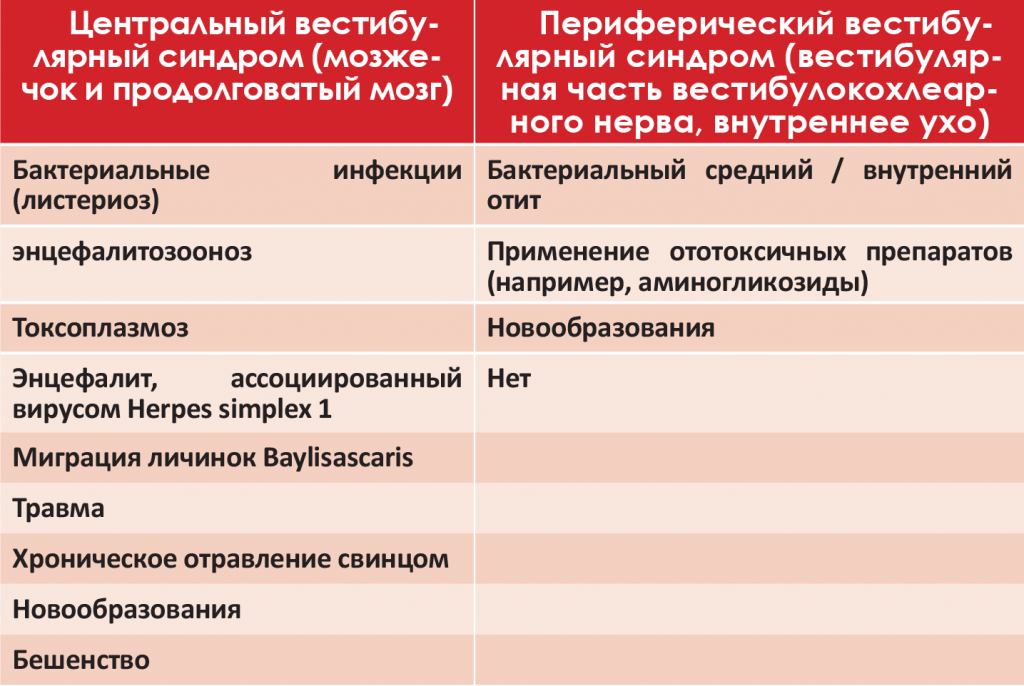

Основные болезни, сопровождающиеся тортиколлисом, приведены в таблице 3.

Средний отит / лабиринтит

Основным дифференциальным диагнозом является бактериальный средний / внутренний отит, который может быть вызван большим количеством патогенов. Большинство кроликов являются носителями пастереллеза и бордетеллеза, и при иммуносупрессии возможно развитие клинически значимого среднего отита. Чаще всего происходит распространение инфекционного агента по евстахиевым трубам. Помимо синдрома кривошеи, часто у кроликов наблюдают нистагм и паралич лицевого нерва (фото 3).

Диагноз ставится на основании компьютерной томографии барабанных пузырей, рентген в некоторых случаях является недостаточно чувствительным методом диагностики.

Лечение сводится к длительной антибиотикотерапии (подбор антибиотика на основании бактериологического посева) и хирургической эвакуации гноя из барабанных пузырей (латеральная или вентральная буллотомии) (фото 4).

Токсоплазмоз

Кролик является промежуточным хозяином для Toxoplasma gondii, заражение происходит при совместном содержании с кошками. В большинстве случаев протекает субклинически, по данным иностранных авторов, порядка 20 % кроликов являются серопозитивными. При развитии острой инфекции клинические симптомы появляются через 7 дней после заражения (повышение температуры тела, выраженное угнетение, тремор головы, синдром внезапной смерти). Прижизненная диагностика во многих случаях затруднена, диагноз может быть подтвержден с помощью серологического исследования, исследования ликвора (ПЦР + обнаружение тахизоитов), окончательный диагноз ставится на основании результатов гистологического исследования головного мозга (гранулематозный менингоэнцефалит с фокальными очагами некроза и тахизоитами).

2. Парез / паралич тазовых конечностей

Основными дифференциальными диагнозами являются перелом позвоночника и вывих или подвывих позвонков, спондилез, абсцесс спинного мозга, новообразования, в том числе спинного мозга, остеоартрит, протрузия межпозвонкового диска, энцефалитозооноз, токсоплазмоз, splay leg, гиповитаминоз А.

3. Судороги

Судороги являются полиэтиологичным синдромом и могут вызываться большим количеством заболеваний и состояний, таких как бактериальный энцефалит (листериоз), герпесвирусный энцефалит, энцефалитозооноз, отравление свинцом, фипронилом, пиретринами / перметринами, тепловой удар, токсемия беременных, гипокальциемия, гипогликемия, азотемия (ОПН, ХБП), электролитные нарушения, терминальная стадия любых системных заболеваний, неоплазия, абсцесс головного мозга, миграция личинок Baylisascaris, гиповитаминоз А, идиопатическая эпилепсия, бешенство.

Лечение кроликов с энцефалитозоонозом

Лечение желательно начинать после проведения серологического исследования при наличии повышения Ig M. При невозможности проведения исследования, исключения или подтверждения энцефалитозооноза проводят пробное лечение препаратами фенбендазола или альбендазола в сочетании с антибиотиком широкого спектра действия. Также очень важна симптоматическая терапия (обеспечение невозможности травмироваться, искусственное кормление, стероиды в первые дни заболевания для снижения воспалительной реакции (применение спорно), контроль судорог (диазепам, пропофол), применение препаратов против тошноты / укачивания (серения, церукал, меклизин, димедрол и т.п.), лечение сопутствующих патологий (язва роговицы, мочевой дерматит), контроль функции ЖКТ. К сожалению, на данный момент большинство препаратов не прошло полноценных исследований у кроликов с энцефалитозоонозом, и рекомендации к применению основаны исключительно на опыте отдельных авторов.

Желательно первые 3-5 дней после заболевания проводить лечение в условиях стационара и после стабилизации общего состояния (аппетит, стул, мочеиспускание) выписывать животное на амбулаторное лечение.

Важно предупреждать владельцев, что лечение не всегда приводит к полному излечению и зачастую наклон головы сохраняется пожизненно, при этом кролик адаптируется и живет с удовлетворительным качеством жизни.

Список использованной литературы:

1. Harcourt-Brown F. M. Encephalitozoon cuniculi infection in rabbits. Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine, Vol 13, No 2 (April), 2004. – P. 86-93.

2. Gregory Rich. Clinical update on testing modalities for encephalitozoon cuniculi in clinically sick rabbits. Journal of Exotic Pet Medicine, Vol 19, No 3 (July), 2010. – P. 226–230.

3. Carolyn Cray. Acute phase protein levels in rabbits with suspected Encephalitozoon cuniculi infection. Journal of Exotic Pet Medicine, 22, 2013. – P. 280–286.

4. Alessandro Melillo. Applications of serum protein electrophoresis in exotic pet medicine. Vet Clin Exot Anim, 16, 2013. – P. 211–225.

Автор:

Каземирчук М. С.

Рубрика:

Терапия

Источник

Наклон головы или нарушение координации являются частыми причинами обращения с кроликами в ветеринарные клиники.

Симптомы могут варьировать от небольшого наклона до выраженного заворота головы, нарушения координации и заваливания кролика на бок, манежных движений, кувырков и вращения вокруг своей оси.

Все это сопровождается общей слабостью, нарушением работы конечностей, снижением аппетита или полным отказом от пищи и воды. Считается, что при этом состоянии кролик испытывает головокружение и теряет точку опоры, которую и пытается постоянно обрести.

Характерным также является нистагм – дрожание глазного яблока и экзофтальм (пучеглазие, выпячивание одного из глазных яблок из орбиты). В некоторых случаях (поздних стадиях) кролик просто лежит на боку с признаками судорог. Часто симптомы могут появляться неожиданно, но могут иметь и постепенное развитие.

Владельцы могут описывать состояния своих питомцев следующим образом:

«Мой кролик странно себя ведет, голова все время наклонена в правую сторону. Правый глаз закрыт, в основном смотрит левым глазом. Ест хорошо. Почему наклонена голова?»

«Кролик начал заваливаться на левую сторону, голова тоже наклонена в левую сторону, когда бежит, то заваливается на бок. Ест хорошо, но пьет мало!»

Внешне данное состояние выглядит как поражение центральной нервной системы, поэтому у кроликов часто подозревают инсульт, эпилепсию, травму или отравление. Однако проблема обычно имеет иную природу, а характерный набор симптомов носит название вестибулярный синдром (тортиколлис, кривошея).

Обычно вестибулярный синдром является проявлением воспаления внутреннего уха и/или паразитарного заболевание кроликов, поражающего клетки головного мозга.

Наиболее частая причина гнойного отита – бактериальная инфекция, возбудителем которой являются микроорганизмы пастерелла (Pasteurella multocida, а заболевание носит название пастереллез) или псевдомонас (Pseudomonas aeruginosa). Вестибулярный аппарат располагается рядом с полостью внутреннего уха, что благоприятствует дальнейшему развитию инфекции. Кроме того, скапливающийся в полости уха гной оказывает давление на органы вестибулярного аппарата. Это и приводит к появлению характерных симптомов головокружения и нарушения координации.

Энцефалитозооноз – заболевание, вызываемое внутриклеточным паразитом кроликов Encephalitozoon cuniculi, поражающим чаще всего ткани головного мозга и вызывающим нарушение работы нервной системы.

Так как быстро и точно дифференцировать отит и энцефалитозооноз между собой достаточно проблематично, а протекать они могут и совместно, проводят лечение обоих заболеваний одновременно.

Диагноз. Для постановки диагноза, помимо тщательного опроса владельца об обстоятельствах возникновения данного состояния, клинического осмотра кролика, также необходимо провести лабораторные исследования (общий анализ крови) и сделать рентгеновский снимок костей черепа.

Дифференциальный диагноз. Безусловно, всегда следует также исключать иные возможные причины вестибулярного синдрома, такие как:

— нарушение зрения;

— отравление;

— травма в области головы или позвоночного столба;

— тепловой удар;

— сахарный диабет;

— абсцесс или опухоль головного мозга.

Однако все они встречаются гораздо реже и исключаются в ходе опроса владельца или оценки результатов дополнительных методов исследования (биохимии крови или рентгена).

Теоретически нарушение координации также может быть вызвано паразитом Baylisascaris procyoni. Однако источником данной болезни являются еноты, что автоматически делает этот вариант маловероятным для России.

Терапия вестибулярной болезни предполагает одновременно:

— курс антибиотиков, как местно (капли в уши), так и системно в виде инъекций (лечение пастереллеза);

— курс противопаразитарного средства (лечение энцефалитозооноза);

— симптоматическую терапию (витамины, гормоны, внутривенные инфузии жидкостей);

— принудительное кормление, обогрев, контроль работы пищеварительной системы.

— правильное содержание кролика в период болезни: требуется ограничение подвижности (небольшая клетка), наличие постоянно сухой и мягкой подстилки, регулярный туалет половых органов и промежности, как профилактика мочевого дерматита. Рекомендуется лечение в условиях стационара ветеринарной клиники.

— в некоторых случаях для удаления скоплений гноя из полости внутреннего уха приходится прибегать к достаточно сложной операции под общей анестезией — остеотомии барабанной полости (буллоостеотомии), т.е. фактически, вскрытию полости внутреннего уха и очистке ее от скопившегося гноя.

Прогноз. При раннем обращении и сохранении приема пищи — выживаемость кроликов высокая, а прогноз — благоприятный. Однако обычно требуется длительное лечение.

Эвтаназия кролика при вестибулярном синдроме проводится редко. Только в случае, когда все методы терапии оказываются неэффективными, а кролик не способен самостоятельно или принудительно принимать пищу и воду.

Период выздоровления характеризуется постепенным восстановлением координации и опоры животного на конечности, уменьшением наклона головы, нормализацией аппетита и дефекации.

Ветеринарный врач Казаков Артем Аркадьевич

Ветеринарный врач Семиротова Татьяна Сергеевна

Источник

Введение

Энцефалитозооноз кроликов – важный диагноз в списке дифференциальных диагнозов у кроликов с неврологическими, офтальмологическими симптомами, а также у кроликов с хронической болезнью почек. При условии трудностей прижизненной диагностики во многих случаях энцефалитозооноз становится диагнозом исключения. Важно понимать, что энцефалитозооноз – не единственная болезнь зайцеобразных, сопровождающаяся поражением ЦНС, а соответственно, во всех случаях обращения животным с признаками поражения вестибулярного аппарата или ЦНС необходима комплексная диагностика, аналогичная диагностике у кошек и собак (в том числе КТ, МРТ, миелография, исследование ликвора и т.п.).

Энцефалитозооноз – широко распространенное заболевание декоративных кроликов. По данным зарубежных авторов, серопозитивными являются порядка 50 % животных. К сожалению, на данный момент ситуация по распространенности энцефалитозооноза в Российской Федерации остается неясной: нет оснований полагать, что зараженность E. cuniculi в РФ будет ниже, чем в США или европейских странах.

Прижизненная диагностика энцефалитозооноза крайне затруднена, а при условии отсутствия лабораторий, предоставляющих услуги по диагностике данного заболевания, полностью невозможна.

Энцефалитозооноз кроликов – потенциальный зооантропоноз, при этом риск заражения иммунокомпетентного человека минимален. Основу группы риска составляют люди с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ-инфекция).

Этиология

Энцефалитозооноз кроликов вызывается облигатным внутриклеточным спорообразующим паразитом – микроспоридией Encephalitozoon cuniculi (прежнее название – Nosema cuniculi), занимающим спорное положение между простейшими и грибами, для которых характерно отсутствие митохондрий и наличие аппарата экструзии для пенетрации стенки клетки. Выделяют как минимум 3 штамма: штамм 1 – от кроликов, штамм 2 – от грызунов и штамм 3 – от собак, при этом дифференциация штаммов возможна только с помощью ПЦР, и на данный момент не исследовано наличие видоспецифичности и возможности межвидовой передачи. Основными органами-мишенями E. cuniculi являются ЦНС (головной мозг (мозжечок), спинной мозг), глаза и почки.

Инвазионной стадией является спора, выделяющаяся с мочой зараженного кролика. Заражение происходит путем проглатывания спор, реже посредством их вдыхания. Также возможна вертикальная передача от матери плодам. После проглатывания спор происходит их внедрение в стенку кишечника, гематогенное распространение с макрофагами в почки, печень, сердце и головной мозг. С помощью аппарата экструзии происходит пенетрация стенки клетки хозяина, перенесение спороплазмы внутрь клетки, множественная репликация внутри вакуолей, которая в конечном итоге приводит к разрушению клетки и высвобождению спор в межклеточное пространство. Разрушение клеток хозяина вызывает воспалительный ответ и формирование гранулем. При развитии острого процесса в почках происходит выделение спор с мочой в окружающую среду и заражение других животных.

Для упрощения понимания патологического процесса можно выделить 2 стадии болезни – острую (непосредственно после заражения, сопровождающуюся образованием иммуноглобулинов М) и стадию хронического гранулематозного воспаления (сопровождается образованием иммуноглобулинов G).

Течение может быть от легкого (незначительный наклон головы) до крайне тяжелого, сопровождающегося внезапной смертью.

Для энцефалитозооноза характерно длительное асимптоматическое носительство с реактивацией инфекции под действием стресс-факторов спустя годы после заражения. У некоторых животных происходит полная элиминация возбудителя в течение 8 недель.

Симптомы

Симптоматика энцефалитозооноза во многом зависит от течения заболевания и тяжести поражения определенной системы органов. У большинства кроликов энцефалитозооноз протекает асимптоматично, и факт заражения может быть подтвержден только серологическим исследованием.

Можно выделить несколько групп симптомов:

• Неврологические: тортиколлис (наклон головы вбок по вертикальной оси), атаксия, манежные движения, нистагм, судороги, парезы и параличи, недержание мочи.

• Офтальмологические: катаракта, увеит, гипопион (чаще развиваются у животных, зараженных трансплацентарно).

• Симптомы, связанные с развитием хронической болезни почек (полиурия, полидипсия, снижение массы тела, гипорексия). Крайне редко энцефалитозооноз сопровождается развитием ОПН, чаще наблюдают хроническую почечную недостаточность, связанную с гранулематозным интерстициальным нефритом.

• Фокальный склероз миокарда является частой находкой при вскрытии кроликов. На сегодняшний момент не доказана, но предполагается его связь с энцефалитозоонозом.

Возможности диагностики

Обследование кролика с подозрением на энцефалитозооноз включает в себя:

• тщательный сбор анамнеза;

• общий физикальный осмотр;

• неврологическое обследование;

• клинический и биохимический анализы крови;

• обзорная рентгенограмма грудной и брюшной полости;

• УЗИ брюшной полости (почки, мочевой пузырь);

• рентген барабанных пузырей или их компьютерная томография;

• ИФА (определение иммуноглобулинов М и G).

В целом план диагностики напрямую зависит от жалоб владельцев и выявленных на первичном осмотре проблем.

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на место приобретения животного, контакты с другими кроликами, кошками (позволяет предполагать токсоплазмоз в качестве дифференциального диагноза).

При проведении неврологического обследования кролика необходимо помнить, что это стресс-зависимое животное-жертва, соответственно его ответ на некоторые тесты может отличаться от ответа кошки или собаки.

Общий клинический анализ крови обычно не имеет специфических изменений, в случае поражений почек на поздних стадиях болезни возможно наличие азотемии и гиперфосфатемии.

Определение титра антител к E. cuniculi на сегодняшний день является наиболее ценным исследованием при диагностике энцефалитозооноза. При этом необходимо понимать: данный тест не идеален, и на основании результатов не может быть поставлен дефинитивный диагноз; уровень титра антител не коррелирует с тяжестью поражения; огромное количество животных являются серопозитивными в течение всей жизни, не проявляя признаков заболевания. Однако этот тест позволяет исключить энцефалитозооноз в случае отсутствия антител. Также это единственный способ провести диспансеризацию и оздоровление группы животных (что важно для лабораторных животных и питомников).

Наиболее информативным является параллельное определение иммуноглобулинов М (острая инфекция) и G (хроническое течение). Интерпретация результатов серологических исследований может быть затруднена и должна проводиться комплексно с учетом результатов других исследований (табл. 1).

Другие возможности диагностики

Описано большое количество тестов, помогающих поставить диагноз «энцефалитозооноз», большинство из которых являются низкочувствительными или неспецифичными, но позволяющими исключить другие болезни:

- электрофорез белков крови, определение белков острой фазы воспаления;

- ПЦР удаленного хрусталика (позволяет поставить окончательный диагноз);

- ПЦР мочи и ликвора (низкая чувствительность);

- окраска центрифугата мочи на наличие спор (низкая чувствительность);

- МРТ, КТ, миелография, исследование ликвора и т.п.

Дифференциальная диагностика

Списки составляемых дифференциальных диагнозов напрямую зависят от ведущих клинических симптомов.

1. Наклон головы

В первую очередь необходимо определить происхождение вестибулярного синдрома (табл. 2).

Основные болезни, сопровождающиеся тортиколлисом, приведены в таблице 3.

Средний отит / лабиринтит

Основным дифференциальным диагнозом является бактериальный средний / внутренний отит, который может быть вызван большим количеством патогенов. Большинство кроликов являются носителями пастереллеза и бордетеллеза, и при иммуносупрессии возможно развитие клинически значимого среднего отита. Чаще всего происходит распространение инфекционного агента по евстахиевым трубам. Помимо синдрома кривошеи, часто у кроликов наблюдают нистагм и паралич лицевого нерва (фото 3).

Диагноз ставится на основании компьютерной томографии барабанных пузырей, рентген в некоторых случаях является недостаточно чувствительным методом диагностики.

Лечение сводится к длительной антибиотикотерапии (подбор антибиотика на основании бактериологического посева) и хирургической эвакуации гноя из барабанных пузырей (латеральная или вентральная буллотомии) (фото 4).

Токсоплазмоз

Кролик является промежуточным хозяином для Toxoplasma gondii, заражение происходит при совместном содержании с кошками. В большинстве случаев протекает субклинически, по данным иностранных авторов, порядка 20 % кроликов являются серопозитивными. При развитии острой инфекции клинические симптомы появляются через 7 дней после заражения (повышение температуры тела, выраженное угнетение, тремор головы, синдром внезапной смерти). Прижизненная диагностика во многих случаях затруднена, диагноз может быть подтвержден с помощью серологического исследования, исследования ликвора (ПЦР + обнаружение тахизоитов), окончательный диагноз ставится на основании результатов гистологического исследования головного мозга (гранулематозный менингоэнцефалит с фокальными очагами некроза и тахизоитами).

2. Парез / паралич тазовых конечностей

Основными дифференциальными диагнозами являются перелом позвоночника и вывих или подвывих позвонков, спондилез, абсцесс спинного мозга, новообразования, в том числе спинного мозга, остеоартрит, протрузия межпозвонкового диска, энцефалитозооноз, токсоплазмоз, splay leg, гиповитаминоз А.

3. Судороги

Судороги являются полиэтиологичным синдромом и могут вызываться большим количеством заболеваний и состояний, таких как бактериальный энцефалит (листериоз), герпесвирусный энцефалит, энцефалитозооноз, отравление свинцом, фипронилом, пиретринами / перметринами, тепловой удар, токсемия беременных, гипокальциемия, гипогликемия, азотемия (ОПН, ХБП), электролитные нарушения, терминальная стадия любых системных заболеваний, неоплазия, абсцесс головного мозга, миграция личинок Baylisascaris, гиповитаминоз А, идиопатическая эпилепсия, бешенство.

Лечение кроликов с энцефалитозоонозом

Лечение желательно начинать после проведения серологического исследования при наличии повышения Ig M. При невозможности проведения исследования, исключения или подтверждения энцефалитозооноза проводят пробное лечение препаратами фенбендазола или альбендазола в сочетании с антибиотиком широкого спектра действия. Также очень важна симптоматическая терапия (обеспечение невозможности травмироваться, искусственное кормление, стероиды в первые дни заболевания для снижения воспалительной реакции (применение спорно), контроль судорог (диазепам, пропофол), применение препаратов против тошноты / укачивания (серения, церукал, меклизин, димедрол и т.п.), лечение сопутствующих патологий (язва роговицы, мочевой дерматит), контроль функции ЖКТ. К сожалению, на данный момент большинство препаратов не прошло полноценных исследований у кроликов с энцефалитозоонозом, и рекомендации к применению основаны исключительно на опыте отдельных авторов.

Желательно первые 3-5 дней после заболевания проводить лечение в условиях стационара и после стабилизации общего состояния (аппетит, стул, мочеиспускание) выписывать животное на амбулаторное лечение.

Важно предупреждать владельцев, что лечение не всегда приводит к полному излечению и зачастую наклон головы сохраняется пожизненно, при этом кролик адаптируется и живет с удовлетворительным качеством жизни.

Список использованной литературы:

1. Harcourt-Brown F. M. Encephalitozoon cuniculi infection in rabbits. Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine, Vol 13, No 2 (April), 2004. – P. 86-93.

2. Gregory Rich. Clinical update on testing modalities for encephalitozoon cuniculi in clinically sick rabbits. Journal of Exotic Pet Medicine, Vol 19, No 3 (July), 2010. – P. 226–230.

3. Carolyn Cray. Acute phase protein levels in rabbits with suspected Encephalitozoon cuniculi infection. Journal of Exotic Pet Medicine, 22, 2013. – P. 280–286.

4. Alessandro Melillo. Applications of serum protein electrophoresis in exotic pet medicine. Vet Clin Exot Anim, 16, 2013. – P. 211–225.

Источник