Лица в ожогах морозах анализ

Отморожения развиваются при охлаждении тканей под воздействием пониженной температуры окружающей среды. Необратимые изменения развиваются в тех случаях, когда уровень тканевой гипотермии, скорость ее развития и продолжительность выходят за определенные пределы.

Будучи сезонной патологией, они обычно наблюдаются со второй половины ноября по первую декаду марта. Условия, угрожающие развитием отморожений, возникают при снижении температуры воздуха ниже —10 °С, а поражений IV степени — ниже —15 °С. Не менее 50 % холодовых травм бывают получены в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах с умеренным климатом отморожения составляют не более 1 % в структуре травм мирного времени. В свою очередь отморожения лица встречаются достаточно редко — не более 1 % от всех локализаций холодовой травмы (Вихриев Б. С. [и др.], 1991; Арьев Т. Я., 1966). Однако эти данные основаны на сочетании поражений конечностей и лица и относятся к стационарным больным. В амбулаторной практике изолированные отморожения носа, ушных раковин, подбородка, щек встречаются чаще и могут составлять до 50 % по отношению ко всем локальным Холодовым травмам (Александров Н. М. [и др.], 1986).

Классификация отморожений. Поражающее действие низких температур усиливаются рядом способствующих развитию отморожений метеорологических, механических и других факторов. В настоящее время существующие теории патогенеза отморожений сводятся к двум основным: 1) гибель тканей вследствие расстройств кровообращения и иннервации; 2) прямое повреждающее действие холода на клетки.

В период снижения тканевой температуры происходит перераздражение симпатической нервной системы, отмечается гиперфункция надпочечников, блокирование мионевральных синапсов, артериоспазм, усиление артерио-венозного шунтирования, склеивание эритроцитов в «монетные столбики» и стаз. Кислородное голодание и перенасыщение клеток продуктами метаболизма заканчивается их гибелью от гипоксии.

После согревания тканей резко повышается проницаемость поврежденного холодом эндотелия. Отек тканей дополнительно ухудшает микроциркуляцию крови. Тканевая гипоксия прогрессирует. С первых часов после травмы и в течение последующих 2—3 сут. на фоне активации системы гемостаза и угнетения фибринолиза наступает тромбоз сосудов в участках поражения. Неодинаковая устойчивость различных тканей к действию низких температур и нарушениям кровоснабжения приводит к гнездному образованию очагов некроза.

Прямое повреждающее действие низких температур определяется образованием кристаллов льда сначала в межклеточной жидкости, а затем и внутри клеток. При этом резко возрастает концентрация электролитов и развивается состояние «осмотического шока», приводящее к гибели клеток. Определенное значение имеет механическое повреждение клеточных мембран кристаллами льда.

В развитии поражения холодом различаются два периода:

- дореактивный (до согревания тканей);

- реактивный период, наступающий после согревания и восстановления нормальной температуры тканей и организма.

Основными проявлениями дореактивного периода при отморожениях являются: покраснение кожи, которое сменяется ее побледнением и похолоданием, понижение и утрата чувствительности пораженных участков. По клинической картине в этот период диагностика степени отморожения невозможна.

Показатели начала реактивного периода, наряду с повышением температуры тканей, является появление и нарастание отека. Признаки гибели тканей выявляются не сразу. После согревания тканей цвет пораженных участков сменяется яркой гиперемией или в различной степени выраженным цианозом, формируются пузыри. Отмечаются нарушения чувствительности — анестезия, гиперестезия, разнообразные парестезии.

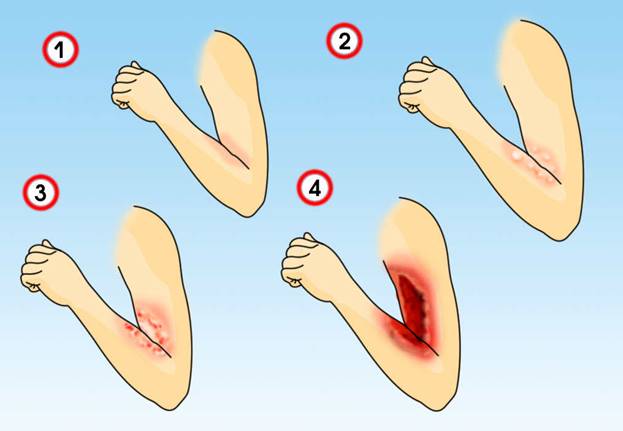

Установить сам факт отморожения не представляет трудностей, но диагностика тяжести поражения является, нередко, сложной. По глубине различают четыре степени отморожений:

I степень — кожа в местах поражения становится отечной, гиперемированной, с цианотичной или мраморной окраской. В отмороженных тканях появляется зуд, боль, покалывание: некроз не развивается;

II степень — частичная гибель кожи до ее росткового слоя, появление пузырей, наполненных прозрачным содержимым. Дно пузырей сохраняет чувствительность к уколам или прикосновениям;

III степень — омертвение всей толщи кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей. Пораженные участки покрыты пузырями, с темно- геморрагическим содержимым. Дно пузырей не чувствительно к болевым раздражениям и не кровоточит при уколах;

IV степень — омертвение всей толщи мягких тканей и кости. Клинические признаки те же, что и при отморожении III степени.

Классификация отморожений

Дифференциальная диагностика отморожений III и IV степени представляется возможной только на 5—6-е сут. после развития демаркации и мумификации тканей.

Приведенные данные, а также анализ сроков и исходов лечения позволяют рекомендовать для амбулаторной практики следующее: оказание первой помощи и начальное местное лечение, раннее выявление подлежащих госпитализации, лечение отморожений носа, щек, ушных раковин I—II, отморожений III степени площадью до 1 см, а также наблюдение и реабилитацию пострадавших после завершения стационарного лечения.

Первая помощь. Единственной патогенетически обоснованной и рациональной первой помощью является скорейшая нормализация температуры подвергшихся действию холода тканей и восстановление их кровоснабжения. Для этого, прежде всего, следует прекратить охлаждающее действие внешней среды любыми доступными средствами — тепло укутать пострадавшего, сменить сырую одежду и обувь, доставить в теплое помещение.

В настоящее время для оказания первой помощи в дореактивном периоде используются два метода: согревание в теплой (35—40 °С) воде или использование теплоизолирующих (ватно-марлевых с толстым слоем серой ваты) повязок.

При отморожении ушных раковин, носа, щек, когда локальное согревание с помощью водяной ванны технически трудно осуществить, для восстановления кровообращения в этих участках следует осторожно растирать их теплой чистой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем обработать спиртом и смазать любой мазью на жирной основе. Ни в коем случае недопустимо растирание отмороженных участков снегом. Это не только не способствует согреванию, а наоборот, еще более охлаждает пораженные ткани, температура которых всегда выше снега. Кроме того, при растирании снегом кожа повреждается мелкими кристаллами льда. Эти микротравмы могут явиться причиной инфекционных осложнений.

Пострадавшие с отморожениями редко попадают в лечебные учреждения в дореактивном периоде, как правило, пораженные участки у них уже согреты тем или иным способом.

Пострадавшие с подозрением на глубокое отморожение в ранние сроки реактивного периода (обширные пузыри, особенно с геморрагическим содержимым) также подлежат направлению в стационар, где им проводится комплексное консервативное лечение, направленное на устранение сосудистого спазма, улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови.

Местное воздействие в раннем реактивном периоде сводится к обработке пораженных участков спиртом или 1 % раствором йода и наложению сухих асептических ватно-марлевых повязок. Противопоказаны любые красящие вещества, существенно затрудняющие дальнейшую оценку клинической картины. В ранние сроки после травмы пузыри, если целость их не нарушена, вскрывать не следует. При отморожении II степени под ними быстрее наступает эпителизация раневой поверхности, перевязки менее болезненны. Эта манипуляция нужна при нагноении содержимого пузырей (3—7 сут. после травмы).

Дополнительно целесообразны УВЧ-терапия, прием спазмолитиков и препаратов, улучшающих реологические свойства крови (никотиновая кислота, папаверин, трентал, компламин и др.).

Специфических медикаментозных средств для местного лечения отморожений нет. При отморожениях I—II степени предпочтительны мазевые повязки до полной эпителизации участков поражения. Местное лечение при отморожениях III степени, как правило, консервативное, так как площадь образующихся глубоких ран обычно невелика (1—3 см) и они заживают рубцеванием. Однако при большой площади поражения больному в стационарных условиях показана кожная пластика расщепленными трансплантатами. При поражении IV степени после отторжения мумифицированных участков ушных раковин, кончика носа также выполняется аутодермопластика в расчете на восстановительное лечение в реабилитационном периоде.

Реабилитация. Особенности холодовой травмы (распространенность воспалительных и дегенеративных процессов шире и глубже видимых границ, остаточные явления в виде разнообразных нарушений болевой и температурной чувствительности) определяют необходимость специального лечения.

Основу его составляют различные физиотерапевтические процедуры (УВЧ, индуктотермия, фонофорез и др.), водные процедуры, массаж, санаторно-курортное лечение, периодические курсы витаминотерапии, прием препаратов, улучшающих реологические свойства крови и микроциркуляцию (трентал, компламин, троксевазин, папаверин).

Дефекты и деформации носа, ушных раковин после глубоких отморожений могут потребовать реконструктивных операций. Они должны выполняться в специализированных центрах пластической хирургии и могут потребовать как традиционных (местная, итальянская, стебельчатая пластика), так и сложных современных (лоскуты с осевым кровоснабжением) методов кожно-пластической хирургии. Направлять больных для восстановления утраченных участков лица следует не ранее, чем через 0,5—1 год после травмы.

Профилактика. Рядом рациональных профилактических мероприятий удается предупредить отморожения или значительно уменьшить их частоту и тяжесть. В частности, следует обратить внимание на недопустимость растирания отмороженных участков снегом. Также необходимо отметить бесполезность применения различных мазей и кремов для предупреждения отморожений. Особо следует подчеркнуть недопустимость приема спиртных напитков для предупреждения холодовой травмы, так как алкоголь, расширяя кровеносные сосуды, ускоряет теплоотдачу и ведет к утрате самоконтроля пострадавшего.

Голова (особенно лицо), являющиеся обширной зоной теплоотдачи, оказывают определяющее влияние на процессы терморегуляции всего организма. В условиях суровых морозов предупреждению холодовой травмы помогают куртки с утепленным капюшоном, клапаны шапок-ушанок, использование меховых и суконных масок.

Для предупреждения холодовых травм важен регулярный (не менее 2 раз в сутки) прием горячей пищи, чая.

После заживления отморожений эти участки становятся повышенно чувствительными к холоду. Иногда повторные отморожения развиваются при незначительном низкотемпературном воздействии. Причем пострадавшие часто не чувствуют момента получения травмы. Такие поражения некоторые авторы выделяют в самостоятельную форму, считая их хроническими холодовыми поражениями (Арьев Т. Я., 1966; Орлов Г. А., 1978). Об этом необходимо предупреждать реконвалесцентов.

«Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области»

под ред. А.К. Иорданишвили

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Содержание:

• Что такое ожог?

• Степени и симптомы ожогов

• Классификация ожогов

• Первая помощь при ожогах

• Лечение ожогов

• Профилактика после ожогов

К ожогам относят комплекс поверхностных травм, имеющих различное происхождение, но объединенных схожей клинической картиной. Лечение ожогов – долгий и непростой процесс, и чтобы он был эффективным, необходимо хорошо разбираться в самой природе подобных травм.

Что такое ожог?

Ожог — повреждение тканей, сопровождающееся разрушением сложных белков, входящих в состав клеток. Причиной подобных повреждений может быть местное воздействие высоких температур (термические ожоги), определенных химических веществ, электричества или излучения – светового, рентгеновского и др. Среди всех перечисленных видов наиболее распространены термические ожоги. Из них 84% приходятся на ожоги пламенем. Опасность подобных повреждений заключается в том, что они затрагивают сразу несколько слоев кожи. Ожоги относятся к травмам, наиболее трудно поддающимся лечению.

Степени и симптомы ожогов

Ожоги классифицируются по типу и глубине поражения. Симптоматика и клиническая картина разных типов могут различаться, в то время как принцип воздействия на ткани во всех случаях примерно одинаков.

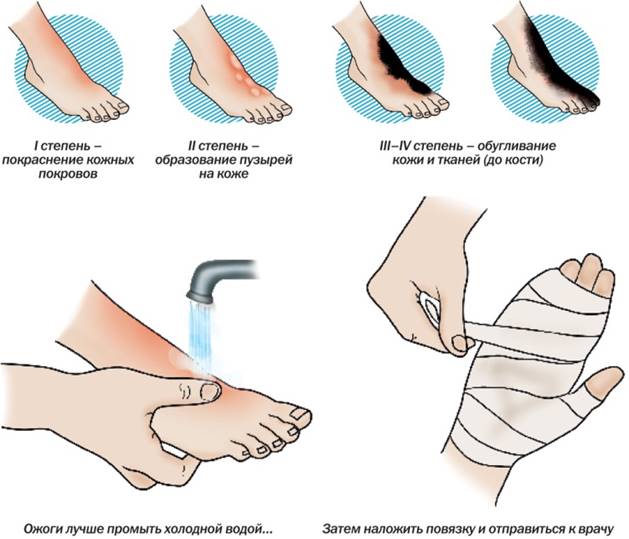

Различают следующие степени ожогов:

I степень. Повреждается верхний слой эпителия. Сопровождается жгучей болью, покраснением кожи, незначительным отеком. След ожога полностью сходит через несколько дней – отмершие клетки кожи слущиваются и заменяются новыми;

II степень. Повреждается весь поверхностный слой кожи. Сопровождается болью, выраженным покраснением. На поврежденном участке кожи образуются небольшие пузыри, заполненные жидкостью. Ожоги такого рода полностью заживают в течение двух недель;

III степень. Повреждаются поверхностный слой кожи и ее глубинный слой (дерма).

•IIIА степень – частичное повреждение дермы. На месте ожога образуется так называемый ожоговый струп – сухая корка черного или коричневого цвета. Могут формироваться большие пузыри, склонные к слиянию; пузыри заполнены жидкостью с включениями крови. Чувствительность к боли у пораженного участка понижена. Возможно самостоятельное заживление такого ожога, при условии, что рана не нагноится;

•IIIБ степень – полное повреждение дермы, гибель всех слоев кожи вплоть до подкожно-жировой клетчатки;

IV степень. Повреждение и гибель тканей, расположенных под кожей, обугливание подкожно-жировой клетчатки, мышц, костей.

Ожоги с I по IIIA степень считаются поверхностными, при правильном уходе они способны зажить самостоятельно. Ожоги IIIБ и IV степеней требуют хирургического вмешательства – удаления погибших тканей и кожной пластики.

Классификация ожогов

Типология ожогов выглядит следующим образом:

термические ожоги – вызванные воздействием высоких температур:

• ожоги пламенем – самый распространенный тип. Глубина поражения средняя, соответствует II степени;

• ожоги жидкостью – для них характерны малая площадь и при этом большая глубина поражения;

• ожоги паром – отличаются обширной площадью поражения и малой глубиной;

• ожоги раскаленными предметами – четко очерченная область поражения, значительная глубина. Степень ожога может варьироваться от II до IV. При попытке удаления предмета возможно отслоение поврежденной ткани;

• ожоги расплавленным металлом – наиболее тяжелые, глубина и тяжесть поражения соответствуют III-IV степеням.

химические ожоги – вызванные воздействием определенных химических веществ:

• ожоги кислотой – отличаются сравнительно небольшой глубиной, так как под воздействием кислоты происходит коагуляция – белок в тканях сворачивается, образуя струп, что препятствует дальнейшему проникновению кислоты в ткани;

• ожоги щелочью – отличаются большой глубиной, так как коагуляции в этом случае не происходит;

• ожоги солями тяжелых металлов – небольшая глубина, клинические проявления и внешний вид схожи с ожогами кислотой.

электрические ожоги — ожоги, возникающие при контакте с электричеством:

• ожоги разрядной дугой – возникают при прохождении заряда через тело в точках его входа и выхода. Отличаются малой площадью и большой глубиной;

• ожоги вольтовой дугой – возникают при контакте с электричеством без прохождения заряда через тело, по внешнему виду и клиническим проявлениям напоминают ожоги пламенем;

лучевые ожоги – возникают в результате воздействия излучения:

• световые – обширные ожоги, вызванные воздействием световых волн. Глубина и тяжесть поражения зависят от длины волны. Наиболее легкие и распространенные ожоги такого типа – солнечные, наиболее тяжелые – ожоги, возникающие под воздействием излучения при ядерном взрыве;

• ожоги, возникшие под воздействием ионизирующего излучения («радиации»). Достаточно обширные, как правило, неглубокие. Однако их заживление затрудняется воздействием излучения на другие ткани и органы, в частности, на кровь и кровеносные сосуды, в результате чего стенки сосудов становятся хрупкими, а общая способность тканей к регенерации снижается.

Ожоги могут быть и сочетанными – возникшими под воздействием сразу нескольких факторов.

Первая помощь при ожогах

Первое, что необходимо сделать при любом ожоге – немедленно прекратить контакт с источником повреждения: паром, пламенем и т.п., при электрическом ожоге – прервать контакт с источником напряжения, при химическом – немедленно смыть поражающее вещество. При термическом ожоге место поражения необходимо охладить под струей проточной воды в течение 15-20 минут – но только при условии, что поверхность кожи повреждена не сильно, и ее целостность не нарушена. При ожоге кислотой необходимо промыть место повреждения сначала холодной водой, затем слабым раствором питьевой соды – чтобы нейтрализовать остатки поражающего вещества. С той же целью ожоги щелочью промываются слабым раствором лимонной кислоты.

Ожог негашеной известью ни в коем случае нельзя промывать водой – чтобы не «запустить» на коже реакцию гашения; при этой реакции выделяется большое количество тепла, и химический ожог может дополниться термическим. Вместо воды для промывания следует использовать растительное масло.

Не следует смазывать пораженное место сметаной, жиром и другими веществами, образующими на коже пленку – это только усугубит поражение. Обработка ожога растительным маслом допустима только в случае ожога негашеной известью.

При отсутствии медицинских навыков не следует самостоятельно обрабатывать ожоги III и IV степеней – неумелые действия приведут к еще большему повреждению тканей, кровотечениям и инфицированию. С тяжелыми ожогами должны работать только профессиональные медики.

Лечение ожогов

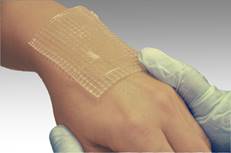

В медицинской практике применяется два способа лечения ожогов: закрытый (консервативный) и открытый. Закрытый способ является наиболее распространенным. Он заключается в наложении на рану стерильной повязки, часто пропитанной лекарственными веществами. Достоинства такого способа – защита раны от инфицирования и неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Открытый способ более сложен, требует стационарного лечения и часто специальной аппаратуры. Он заключается в создании вокруг раны стерильной среды – например, путем УФ-облучения. Такой способ применяется в ситуациях, когда наложение повязки затруднительно, например, при ожогах лица. Выбрать перевязочный материал для ожоговой раны непросто – повязка должна не только защищать рану, но и обеззараживать, обладать высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, при этом минимально «беспокоя» рану. Наша компания предлагает большой выбор готовых атравматических раневых повязок, оказывающих антимикробное, обезболивающее, очищающее, ускоряющее заживление или сорбционное действие, предназначенных для лечения ожогов различной степени тяжести.

Для лечения ожогов I степени можно использовать гидрогелевое покрытие Гелепран или сетчатую повязку Парапран с лидокаином для местного обезболивания ожога. Покрытие Гелепран активно отдает влагу (в составе повязки 70% воды), создает и поддерживает на ране оптимальную для заживления влажную среду.

Для лечения ожогов II — IIIА степени первично можно использовать повязки Гелепран или Парапран с лидокаином — для местного обезболивания (при отсутствии аллергии на анестетик). При имеющихся признаках инфекции рекомендуется применять мазевые сетчатые повязки Воскопран с мазью Левомеколь или мазью Повидон-Йод.

Эффективным является также применение покрытий Гелепран с мирамистином – происходит очищение ожоговых ран от некроза и налета фибрина. Для ускорения удаления фибрина используют повязку Парапран с химотрипсином.

Сетчатые повязки за счет крупных ячеек обладают хорошими дренирующими свойствами, при этом для впитывания раневого отделяемого требуется наложение вторичной сорбционной повязки, например, повязки Медисорб с высокой впитывающей способностью (50 г/г).

Для лечения ожогов IIIБ – IV степени на этапе подготовки гранулирующих ран к аутодермопластике применяются повязки Воскопран с Левомеколем, Повидон-Йодом или мазью Диоксидина, а при наличии участков некроза и фибринозных наложений – Парапран с химотрипсином.

После проведения аутодермопластики рекомендуется наложить на аутолоскуты атравматические повязки Парапран с хлоргексидином или Воскопран с антибактериальными мазями для защиты от инфицирования, высыхания и стимуляции эпителизации.

По мере заживления ожога для стимуляции регенерации возможно применение повязок Воскопран с метилурациловой мазью или биополимерных повязок Хитопран из нановолокон хитозана. Повязку Хитопран не нужно снимать, она рассасывается естественным путем.

Все повязки фиксируются бинтом или пластырем на нетканой основе Ролепласт.

Профилактика после ожогов

Для профилактики образования рубцов после ожогов рекомендуется использовать специальные средства, например, гидрогелевые и силиконовые повязки или гели, а также физиотерапевтические процедуры.

Источник