Микоплазменная пневмония код по мкб 10

Рубрика МКБ-10: J15.7

МКБ-10 / J00-J99 КЛАСС X Болезни органов дыхания / J10-J18 Грипп и пневмония / J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках

Определение и общие сведения[править]

Микоплазменная пневмония, обусловленная Mycoplasma pneumoniae, составляет от 5 до 15 % всех ВП.

Эпидемиология

Источник возбудителя — больной человек с манифестной или бессимптомной формой инфекции M. pneumoniae (она может выделяться из глоточной слизи в течение 8 нед и более от начала заболевания даже при наличии антимикоплазматических антител и несмотря на эффективную антимикробную терапию). Возможно транзиторное носительство M. pneumoniae.

Механизм передачи — аспирационный, осуществляется преимущественно воздушно-капельным путём. Для передачи возбудителя необходим довольно тесный и длительный контакт.

Восприимчивость к инфекции наиболее высока у детей от 5 до 14 лет, среди взрослых самая поражаемая возрастная группа — лица моложе 30-35 лет.

Продолжительность постинфекционного иммунитета зависит от интенсивности и формы инфекционного процесса. После перенесённой микоплазменной пневмонии формируется выраженный клеточный и гуморальный иммунитет длительностью 5-10 лет.

M. pneumoniae-инфекция распространена повсеместно, но наибольшее число случаев отмечается в городах. Для респираторного микоплазмоза не характерно быстрое эпидемическое распространение, свойственное респираторным вирусным инфекциям. Для передачи возбудителя требуется довольно тесный и длительный контакт, поэтому респираторный микоплазмоз особенно распространён в закрытых коллективах (воинских, студенческих и др.); во вновь сформированных воинских коллективах до 20-40% пневмоний вызвано M. pneumoniae. На фоне спорадической заболеваемости периодически наблюдаются вспышки респираторного микоплазмоза в крупных городах и закрытых коллективах, длящиеся до 3-5 мес и более.

Типичны вторичные случаи M.pneumoniae-инфекции в семейных очагах (первично заболевает ребёнок школьного возраста); они развиваются в 75% случаев, при этом частота передачи достигает 84% у детей и 41% у взрослых.

Спорадическая заболеваемость M. pneumoniae-инфекцией наблюдается в течение всего года с некоторым повышением в осенне-зимний и весенний период; вспышки респираторного микоплазмоза чаще возникают осенью.

Для M. pneumoniae-инфекции характерно периодическое повышение заболеваемости с интервалом в 3-5 лет.

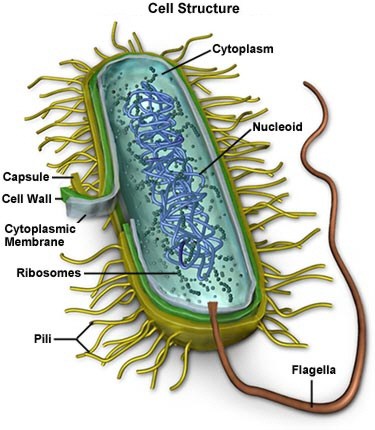

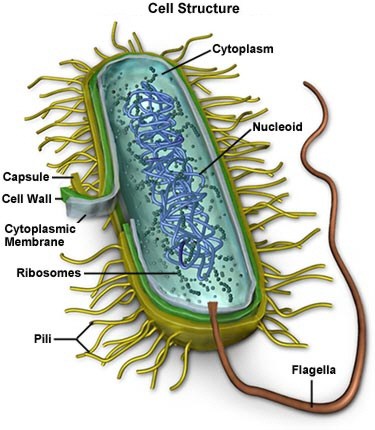

Этиология и патогенез[править]

Микоплазмы — бактерии класса Mollicutes; возбудитель респираторного микоплазмоза — микоплазма вида Pneumoniae рода Mycoplasma. Отсутствие клеточной стенки обусловливает ряд свойств микоплазм, в том числе выраженный полиморфизм (округлые, овальные, нитевидные формы) и устойчивость к β-лактамным антибиотикам. Микоплазмы размножаются бинарным делением или вследствие десинхронизации деления клеток и репликации ДНК, удлиняются с образованием нитевидных, мицелоподобных форм, содержащих многократно реплицированный геном и впоследствии разделяющихся на кокковидные (элементарные) тела. Размер генома (наименьший среди прокариот) обусловливает ограниченные возможности биосинтеза и, как следствие, зависимость микоплазм от клетки-хозяина, а также высокие требования к питательным средам для культивирования. Культивирование микоплазм возможно в культуре тканей.

Микоплазмы широко распространены в природе (их выделяют от человека, животных, птиц, насекомых, растений, из почвы и воды).

Для микоплазм характерна тесная связь с мембраной эукариотических клеток. Терминальные структуры микроорганизмов содержат протеины р1 и р30, которые, вероятно, играют роль в подвижности микоплазм и прикреплении их к поверхности клеток макроорганизма. Возможно существование микоплазм внутри клетки, что позволяет им избежать воздействия многих защитных механизмов организма-хозяина. Механизм поражения клеток макроорганизма многогранен (M. pneumoniae, в частности, вырабатывает гемолизин и обладает способностью к гемадсорбции).

В опытах на добровольцах установлено, что заражение микоплазмой чаще приводит к развитию бессимптомной инфекции или к синдрому острого воспаления дыхательных путей, реже развивается первичная микоплазменная ВП.

Первичные микоплазменные ВП развиваются в первые 3 дня болезни. При этих формах, как и при микоплазменном ОРЗ, также отмечаются воспалительные изменения слизистой оболочки верхних отделов респираторного тракта, но процесс одновременно захватывает и легочную ткань. На микоплазменную ВП в дальнейшем может наслоиться вторичная бактериальная инфекция, т. е. ВП становится микоплазменно-бактериальной. Таким образом, ВП при микоплазмозе как осложнение и как первичное заболевание имеют много общего. Физикальные и рентгенологические данные не позволяют их дифференцировать между собой и от других ВП. При лабораторном подтверждении микоплазмоза ранние ВП можно считать преимущественно микоплазменными, а появившиеся на 5-7-й день от начала болезни и позднее — бактериальными.

Клинические проявления[править]

В крупных городах M. pneumoniae — этиологический агент в 12-15% случаев внебольничных пневмоний. У детей старших возрастных групп и молодых взрослых до 50% пневмоний обусловлено M. pneumoniae.

Пневмония, вызванная M. pneumoniae, относится к группе атипичных пневмоний. Обычно характеризуется нетяжёлым течением.

Начало болезни чаще постепенное, но может быть и острым. При остром начале симптомы интоксикации появляются в первый день и достигают максимума к третьему. При постепенном начале болезни имеется продромальный период длительностью до 6-10 дней: появляется сухой кашель, возможны симптомы фарингита, ларингита (осиплость голоса), нечасто — ринита; недомогание, познабливание, умеренная головная боль. Температура тела нормальная или субфебрильная, затем повышается до 38-40 °С, усиливается интоксикация, достигая максимума на 7-12-й день от начала болезни (умеренная головная боль, миалгии, повышенная потливость, наблюдающаяся и после нормализации температуры).

Кашель частый, приступообразный, изнурительный, может приводить к рвоте, болям за грудиной и в эпигастральной области, — ранний, постоянный и продолжительный симптом микоплазменной пневмонии. Вначале сухой, к концу 2-й недели болезни он обычно становится продуктивным, с выделением небольшого количества вязкой слизистой или слизисто-гнойной мокроты. Кашель сохраняется 1,5-3 нед и более. Нередко с 5-7-го дня от начала болезни отмечается боль в грудной клетке при дыхании на стороне поражённого лёгкого.

Лихорадка сохраняется на высоком уровне в течение 1-5 дней, затем снижается, и в течение разного времени (в отдельных случаях до месяца) может сохраняться субфебрилитет. Слабость может беспокоить больного в течение нескольких месяцев. При микоплазменной пневмонии возможно затяжное и рецидивирующее течение.

При физикальном обследовании изменения в лёгких нередко выражены слабо; могут отсутствовать. У части больных выявляют укорочение перкуторного звука. При аускультации может выслушиваться ослабленное или жёсткое дыхание, сухие и влажные (преимущественно мелко- и среднепузырчатые) хрипы. При плеврите —

шум трения плевры.

Нередко наблюдают внелёгочные проявления; для некоторых из них этиологическая роль M. pneumoniae однозначна, для других — предполагается.

Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae: Диагностика[править]

О возможности микоплазменных ВП следует думать во время эпидемической вспышки ОРЗ во вновь сформированном коллективе. Из лабораторных методов наиболее эффективным является обнаружение микоплазм в мокроте с помощью иммунофлюоресцентного метода, позволяющего установить этиологию с первых дней болезни. Серологическое исследование (РСК с микоплазменным антигеном) пригодно лишь для ретроспективной диагностики. Учитывая большую частоту (до 80 %) противомикоплазменных антител у здоровых лиц, диагностическим следует считать лишь нарастание титров антител в 4 и более раз при исследовании парных сывороток.

Большое значение для диагностики имеет рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

При M. pneumoniae-пневмонии возможны как типичные пневмонические инфиль-трации, так и интерстициальные изменения. Рентгенологическая картина может быть весьма вариабельной. Нередко наблюдается двустороннее поражение лёгких с усилением лёгочного рисунка и перибронхиальной инфильтрацией. Характерны расширение теней крупных сосудистых стволов и обогащение лёгочного рисунка мелкими линейными и петлистыми деталями. Усиление лёгочного рисунка может быть ограниченным или распространённым.

В мазке мокроты больных пневмонией обнаруживают большое количество мононуклеарных клеток и некоторое количество гранулоцитов. У некоторых пациентов наблюдается гнойная мокрота с большим количеством полиморфно-ядерных лейкоцитов. Микоплазмы не выявляются при микроскопии мазка мокроты, окрашенного по Граму.

При специфической лабораторной диагностике M. pneumoniae-инфекции предпочтительно использовать несколько методов. При трактовке результатов необходимо учитывать, что M. pneumoniae способна к персистенции и её выделение —

неоднозначное подтверждение острой инфекции. Следует также помнить, что антигенное родство M. pneumoniae с тканями человека может и провоцировать аутоиммунные реакции, и вызывать ложноположительные результаты в различных серологических исследованиях.

Культуральный метод малоприменим для диагностики M. pneumoniae-инфекции, так как для выделения возбудителя (из мокроты, плевральной жидкости, лёгочной ткани, смывов с задней стенки глотки) требуются специальные среды и для роста колоний необходимо 7-14 дней или более.

Более значимы для диагностики методы, основанные на выявлении антигенов M. pneumoniae или специфических антител к ним.

РИФ позволяет выявлять антигены микоплазмы в мазках из носоглотки, мокроты и другом клиническом материале. Антиген M. pneumoniae можно обнаружить также в сыворотке крови методом ИФА. Определение специфических антител с использованием РСК, НРИФ, ИФА, РНГА. Наиболее часто используют ИФА и/или НРИФ для обнаружения IgM-, IgA-, IgG-антител. Диагностическое значение имеют нарастание титров IgA- и IgG-антител в четыре раза и более при исследовании в парных сыворотках и высокие титры IgM-антител.

Одна из рекомендуемых схем диагностики M. pneumoniae-инфекции — определение ДНК возбудителя методом ПЦР в материале из носоглотки в комбинации с определением антител методом ИФА.

Дифференциальный диагноз[править]

Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae: Лечение[править]

Препараты выбора у амбулаторных больных при подозрении на первичную атипичную пневмонию (M. pneumoniae, C. pneumoniae) — макролиды. Предпочтение отдают макролидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (кларитромицин, рокситромицин, азитромицин, спирамицин).

Альтернативные препараты — респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин); возможно применение доксициклина.

Продолжительность терапии составляет 14 дней. Препараты принимают внутрь.

Дозы препаратов:

• азитромицин 0,25 г один раз в сутки (в первые сутки 0,5 г);

• кларитромицин 0,5 г два раза в сутки;

• рокситромицин 0,15 г два раза в сутки;

• спирамицин 3 млн МЕ два раза в сутки;

• эритромицин 0,5 г четыре раза в сутки;

• левофлоксацин 0,5 г один раз в сутки;

• моксифлоксацин 0,4 г один раз в сутки;

• доксициклина 0,1 г 1-2 раза в сутки (в первые сутки 0,2 г).

У госпитализированных по различным причинам больных с нетяжёлым течением заболевания схема терапии обычно не имеет различий.

Тяжёлое течение M. pneumoniae-пневмонии встречается относительно редко. Клиническое предположение об «атипичной» этиологии процесса рискованно и маловероятно. Выбор схемы антимикробной терапии осуществляется по принципам, общепринятым для тяжёлого течения пневмоний.

В период реконвалесценции показаны физиотерапия и ЛФК (дыхательная гимнастика).

Реконвалесцентам пневмонии, обусловленной M. pneumoniae, может понадобиться санаторно-курортное лечение в связи со склонностью заболевания к затяжному течению и нередко длительным астеновегетативным синдромом.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Летальность при внебольничной пневмонии, вызванной M. pneumoniae, составляет 1,4%. В некоторых случаях причиной смерти являются диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови или осложнения со стороны ЦНС.

Прогноз

Прогноз в большинстве случаев благоприятный. Летальный исход наблюдается редко. Описан исход M. pneumoniae-пневмонии в диффузный интерстициальный фиброз лёгких.

Примерные сроки нетрудоспособности

Примерные сроки нетрудоспособности определяются степенью тяжести респираторного микоплазмоза и наличием осложнений.

Диспансеризация

Диспансерное наблюдение за переболевшим не регламентировано.

Источники (ссылки)[править]

Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html

Пульмонология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Г. Чучалина — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410769.html

Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — (Серия «Национальные руководства»). — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

- Кларитромицин

- Левофлоксацин

- Моксифлоксацин

- Тетрациклин

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Причины

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Легочной микоплазмоз.

Mycoplasma pneumoniae — этиологический агент легочного микоплазмоза

Описание

Микоплазмоз – это инфекция дыхательных путей, возбудителем которого являются микробы из группы микоплазм. Микоплазмы это мелкие микробы, паразитирующие в клетках дыхательных путей человека. Кроме дыхательных путей микоплазмы способны поражать мочеполовую систему, суставы.

Симптомы

Возбудителем легочного микоплазмоза является микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae). Микоплазменная инфекция наиболее распространена среди детей дошкольного возраста и в детских коллективах способна вызывать очаги заболевания.

Легочный микоплазмоз передается воздушно-капельным путем с капельками мокроты и слюны, которые выделяются больным человеком во время кашля, а также контактным путем, через вещи, зараженные мокротой и слюной больного (в детских коллективах это могут быть игрушки, общая жевательная резинка, еда).

Легочный (респираторный) микоплазмоз может протекать в виде Микоплазменного бронхита или Микоплазменной пневмонии.

Начальные симптомы микоплазмоза это – боли и першение в горле, сухое надоедливое покашливание, заложенность носа. У детей с микоплазмозом основным симптомом болезни может быть сухой надоедливый кашель, возникающий на фоне незначительного повышения температуры. Родители часто путают симптомы микоплазмоза с симптомами легкой простуды и начинают самостоятельное лечение (отхаркивающие средства, противокашлевые микстуры антибиотики) которое, по очевидным причинам, остается безрезультатным.

Микоплазменная пневмония развивается у детей, а также молодых взрослых, как осложнение микоплазменного бронхита. Течение микоплазменной пневмонии напоминает грипп: боль в горле, постепенное повышение температуры (до 39 С), сухой кашель, выраженная одышка (затрудненное дыхание), разбитость. Кашель при микоплазменной пневмонии нередко сопровождается выделением небольшого количества гнойной мокроты (иногда в мокроте могут присутствовать следы крови). На рентгене легких больных с микоплазменной пневмонией определяются расплывчатые тени, обозначающие рассеянные очаги воспаления легких.

Симптомы легочного микоплазмоза практически неотличимы от симптомов хламидийной инфекции дыхательных путей (легочный хламидиоз). Однако лечение обоих заболеваний практически одинаково, поэтому при подозрении на хламидийную или микоплазменную инфекцию дыхательных путей и при отсутствии возможности установить виновника болезни, можно пройти пробное лечение. У детей микоплазменная инфекция способна вызывать не только бронхит и пневмонию, но и синусит (например, гайморит), фарингит. Кроме дыхательных путей микоплазмы способны поражать мочеполовую систему, суставы.

Боль в груди слева. Боль в грудной клетке. Высокая температура тела. Заложенность носа. Кашель. Лейкоцитоз. Ломота в теле. Мокрота. Першение в горле. Потливость.

Возможные осложнения

В некоторых случаях, у ослабленных больных могут возникнуть осложнения (менингит, артрит, нефрит).

Причины

Микоплазмы это группа микроорганизмов, паразитирующих в эпителиальных (покровных) клетках дыхательных путей человека. Микоплазмы, как и хламидии (возбудители хламидиозов), лишены прочной клеточной стенки и собственного аппарата для синтеза энергии, поэтому для жизни и размножения микоплазмы используют ресурсы зараженных ими клеток. Способность микоплазм вызывать болезнь объясняется следующими феноменами:

Микоплазмы обладают небольшими размерами и располагаются только внутри зараженных клеток. Такое расположение защищает их от действия клеток иммунной системы и антител (микоплазмы «как бы прячутся» внутри клеток организма человека).

Микоплазмы подвижны и при разрушении одной клетки способны быстро передвигаться в межклеточном пространстве к другим клеткам, чтобы заразить их.

Микоплазмы способны прочно прикрепляться к оболочкам клеток, поэтому инфекция (микоплазмоз) возникает даже после проникновения в организм малого количества микробов.

Попадая внутрь клеток эпителия дыхательных путей (клетки выстилающие поверхность трахеи, бронхов) микоплазмы начинают активно размножаться и практически сразу парализуют нормальную работу зараженных клеток.

Наиболее удивительной и важной особенностью микоплазм, объясняющей хроническое течение микоплазмоза, является большое структурное сходство микоплазм с некоторыми компонентами нормальных тканей организма человека. Ввиду этого, иммунная система человека больного микоплазмозом, плохо распознает этих микробов, что позволяет им длительное время выживать в зараженных тканях.

Кроме того, микоплазмы (так же как и хламидии) не чувствительны к большинству антибиотиков, чем объясняется сложность лечения микоплазменной инфекции.

Лечение

Лечение микоплазмоза зависит от формы болезни. Перед началом лечения необходимо провести диагностику, так как лечение микоплазмоза значительно отличается от лечения обычного бактериального или вирусного бронхита. При легочном микоплазмозе лечение включает:

• Курс антибиотиков: один из препаратов из группы макролидов (например, Эритромицин 500 мг/день для взрослых и 50мг/кг/день для детей – 5-6 дней), тетрациклина, фторхинолонов.

• Противокашлевые средства могут использоваться только в начале болезни (первые 1-2 дня) для облегчения сухого мучительного кашля.

• Отхаркивающие средства при легочном микоплазмозе назначаются преимущественно в случае микоплазменной пневмонии или для облегчения кашля в последующие дни лечения бронхита.

Прогноз

Течение микоплазменной пневмонии, в целом, благоприятное.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник