Нарушение внешнего дыхания при пневмонии

Первым, основным и ведущим патофизиологическим процессом при пневмониях является расстройство одной из важнейших функций организма — дыхания, в результате чего возникают различные формы кислородного голодания. Дыхательная недостаточность при пневмониях изучалась рядом клиник.

В основе дыхательной недостаточности лежат как изменения функций внешнего дыхания, так и нарушения тканевых окислительных процессов. Эти ведущие патофизиологические процессы непосредственно связаны с расстройством всех видов обмена. Клинические проявления этих нарушений имеют свои особенности и зависят от возраста больного, его физического состояния, а также от предшествовавших заболеваний. Исследование функций внешнего дыхания указывает на значительные его нарушения как при острых пневмониях, так и при хронических.

Исследование внешнего дыхания у детей дошкольного и школьного возраста проводится не только клиническими, но и лабораторными методами с применением более или менее сложной аппаратуры.

Дыхательная недостаточность вызывает развитие кислородной недостаточности или гипоксемии, характер и степень которой определяются рядом клинических признаков, а также данными исследования газов крови. Сопоставление клинической картины, данных об изменении внешнего и внутреннего (тканевого) дыхания позволяет судить о характере и степени основного патофизиологического процесса при пневмонии, т. е. дыхательной недостаточности.

Ценным дополнением для суждения о состоянии внешнего легочного дыхания являются и рентгенокимографические исследования, позволяющие судить о механизме легочного дыхания именно у детей раннего возраста. С помощью этого метода можно изучать как количественные, так и качественные стороны нарушения легочного дыхания.

Исследование внешнего дыхания указывает на изменения отдельных его показателей в различные фазы пневмонии, что имеет большое практическое значение для проведения тех или иных лечебных мероприятий и, главное, для применения физиотерапии.

Различают три степени дыхательной недостаточности, которые определяются на основании данных об изменении как внешнего дыхания, так и газового состава крови. Первая степень проявляется только при физической нагрузке, она характеризуется одышкой умеренной степени, незначительным изменением ритма дыхания у детей дошкольного и школьного возраста и несколько большими у детей раннего возраста. Жизненная емкость легких при ДН1 снижается в большей или меньшей степени, в венозной крови обнаруживается умеренная гиперкапния, артериовенозная разница несколько снижена. Все эти изменения нестойки и при покое почти сглаживаются. Можно сделать вывод, что при дыхательной недостаточности первой степени имеется нестойкая респираторная гипоксемия.

При дыхательной недостаточности второй степени (ДН2) одышка, цианоз и снижение жизненной емкости легких могут быть обнаружены и при покое. В газовом составе крови имеются более стойкие изменения — гиперкапния (до 52 об.%), гипоксемия артериальной и артериализация венозной крови. Придыхательной недостаточности III степени (ДН3) резко снижается резерв дыхания даже в состоянии покоя, значительно меняется ритм и тип дыхания, падает емкость легких. Газовый состав крови обнаруживает стойкую гиперкапнию и повышение артериализации венозной крови, т. е. признаки, указывающие, что кислород перестает усваиваться тканями, а это и характеризует гипоксию.

Наиболее резко изменения газового состава крови и показателей внешнего дыхания выражены при тяжелых хронических пневмониях в период их обострения.

Дыхательная недостаточность в раннем детском возрасте возникает чрезвычайно легко и объясняется несовершенством физиологических механизмов дыхания, недоразвитием дыхательного центра и повышенной возбудимостью как вагусных рецепторов, так и всей системы блуждающего нерва. Поэтому раздражение его периферических окончаний легко вызывает спазм дыхательной мускулатуры, увеличение секреции и в итоге нарушение внешнего дыхания.

Очень важным моментом для суждения о патофизиологических сдвигах в организме при дыхательной недостаточности нужно считать определение самых начальных изменений окислительных процессов на основании изучения газового состава венозной и артериальной крови. Взаимоотношение кислорода и углекислоты в артериальной и венозной крови при пневмониях дает основание для суждения о возможной степени утилизации кислорода тканями, т. е. о наличии и степени гипоксии.

Гипоксемия (кислородная недостаточность). Изучение патофизиологических процессов при кислородной недостаточности было начато еще И. М. Сеченовым, который первым предпринял исследование газообмена при некоторых патологических состояниях. Ряд русских ученых изучал влияние кислородной недостаточности на процессы обмена и состояние газового обмена при многих заболеваниях. В развитии гипоксемий большую роль играют возрастные особенности показателей внешнего дыхания газового состава крови и альвеолярного воздуха.

Достаточно доказателен факт, что абсолютное поглощение кислорода в одну минуту в грудном возрасте составляет 40-70 мл, а в старшем — 166-210 мл. Все эти особенности стоят в тесной связи с характерными для грудного ребенка частотой, типом, ритмом и глубиной дыхания, в результате чего недостаточно используется кислород и выделяется углекислота — получается своего рода физиологическая гипоксемия, т. е. недонасыщение гемоглобина кислородом в связи с неполным функционированием легких, а возможно, и капилляров.

Об утилизации тканями кислорода можно судить и по определению недоокисленных продуктов обмена, увеличению ваката кислорода.

В раннем детском возрасте как дыхательная недостаточность, так и нарушение окислительных процессов в тканях при пневмониях выражены наиболее ярко. Форма пневмонии, ее тяжесть и степень токсикоза в значительной мере определяют динамику газового состава крови у детей.

У детей раннего возраста с их крайне лабильными процессами обмена кислородное голодание тканей (гипоксия) чаще носит прогрессирующий характер и клинически характеризуется нарастающей сероватой бледностью кожи (серая пневмония).

Физиологическая гипоксемия легко переходит в патологическое состояние кислородного голодания; причина этого та же, что и при возникновении расстройства внешнего дыхания — нестойкость нейро-гуморальной регуляции в связи с недостаточным развитием центральной нервной системы. Показатель окислительных процессов — артериовенозная разница — чрезвычайно чувствителен ко всяким патологическим процессам.

Гипоксемия зависит не только от нарушения внешнего дыхания, но и от расстройства функции сердечно-сосудистой системы, в частности замедления скорости кровотока. Большое значение имеет и морфологический состав крови, поскольку эритроциты являются переносчиками кислорода.

Еще В. В. Пашутиным было предложено различать несколько форм кислородной недостаточности, которые впоследствии были подробно охарактеризованы П. М. Альбицким и приняты с рядом дополнений на конференции по проблеме кислородной недостаточности. Предлагается, в основном, различать следующие виды гипоксемий: 1) гипоксическую, или респираторную, возникающую при пневмониях в результате затруднения прохождения кислорода через дыхательные пути при отечности альвеолярного эпителия и снижении глубины дыхания; 2) циркуляторную при расстройстве кровообращения, включающем замедление скорости кровотока, снижение артериального и повышение венозного давления, расширение и даже парез капилляров; 3) гипоксию гемическую (анемического типа), возникающую при инактивации гемоглобина. Однако при пневмониях, когда одновременно страдает и система органов дыхания, и сердечнососудистая система, по ходу заболевания могут в большей или меньшей степени развиться все три вида кислородной недостаточности. Борьба с развитием гипоксемий в остром периоде пневмоний является основой патогенетического лечения этого заболевания.

В раннем детском возрасте как аппарат внешнего дыхания, так и весь газовый обмен находятся в менее выгодных условиях, чем у детей старшего возраста: жизненная емкость легких мала, равно как и количество дополнительного и запасного воздуха, поэтому резервные силы при нарушении процессов внешнего дыхания значительно слабее.

Холден считает, что уменьшение глубины дыхания наряду с его учащением указывает на прогрессирующее истощение дыхательного центра.

Одним из ведущих клинических симптомов, указывающим на нарушение функции внешнего и тканевого дыхания, является одышка, т. е. изменение глубины, ритма и типа дыхания. Почти каждой форме пневмонии — и каждому возрастному периоду детства при пневмонии соответствует своя форма одышки. Это связано, во-первых, со степенью рефлекторной возбудимости дыхательного центра, во-вторых, гуморальными факторами, т. е. нарушением обмена, и, наконец, с состоянием коры головного мозга.

Наряду с одышкой, характерной для старших детей, эквивалентом одышки у новорожденных является едва уловимое раздувание, вернее, вибрация крыльев носа. Таким же эквивалентом расстройства дыхания у новорожденных могут быть периодически наступающие апноэ и цианоз. У детей первых месяцев жизни начальная форма одышки проявляется в изменении частоты и глубины дыхания, принимающего поверхностный характер. Кроме того, довольно скоро меняется не только глубина дыхания, но и его ритм — появляются частые паузы и подъемы. В тяжелых случаях дыхание принимает характер чейн-стоксова или куссмаулевского. Все эти изменения хорошо регистрируются динамическими пневмограммами.

Далеко не всегда величина одышки соответствует тяжести течения пневмонии: так, при цветущем рахите, даже без значительной деформации грудной клетки, одышка может иметь ярко выраженный характер. В ряде случаев это связано не с распространением воспалительного процесса, а с повышением рефлекторной возбудимости дыхательного центра, так как при цветущем рахите нервная система и, в частности, кора головного мозга находятся в состоянии раздражения и получаемые импульсы с вазорецепторов вызывают значительную ее реакцию. Степень одышки можно определенно связать с состоянием как внутренней среды организма, так и самой нервной системы. У новорожденных кора головного мозга неадекватна в функциональном отношении, поэтому раздражение, получаемое от вагусных рецепторов, принимает распространенный характер и не дает достаточного импульса в продолговатый мозг. У детей, физически ослабленных, резко понижена возбудимость коры, что опять-таки снижает эффект получаемого раздражения. Не менее убедительным доказательством значения состояния центральной нервной системы при расстройстве дыхания является частота возникновения пневмонии при внутричерепных кровоизлияниях новорожденных. Почти в каждом случае значительного внутричерепного кровоизлияния при родовой травме возникает интерстициальная, а иногда и мелкоочаговая пневмония.

Цианоз. У детей первых месяцев жизни с первых же часов заболевания может развиться цианоз, который служит ранним признаком возникшей пневмонии, хотя клинически и рентгенологически это заболевание еще не проявляется.

Нельзя объяснить сущность цианоза при пневмониях только соотношением между восстановленной и окисленной формами гемоглобина, гораздо большее значение имеет концентрация редуцированного гемоглобина в капиллярной крови. Чрезвычайно важной предпосылкой для развития цианоза служит изменение капилляров — их парез или сужение, т. е. вазомоторные расстройства, связанные с нарушением как функции сосудистого центра, так и тонуса сосудов.

Цианоз особенно ярко выражен в раннем детском возрасте именно в связи с лабильностью и незрелостью нервной регуляции. Поэтому степень цианоза и характер его (стойкий цианоз или возникающий периодически) зависят не только от нарушения функции дыхания и состояния легких, но и от состояния сердечно-сосудистой системы, кровенаполнения кожи» быстроты кровотока и уровня гемоглобина крови (при значительных анемиях и коллапсах цианоз не наблюдается, имеется лишь сероватая бледность). Как известно, ранний цианоз как симптом пневмонии особенно резко проявляется у новорожденных и детей первых месяцев жизни. Особенно тяжелые проявления первичного цианоза наблюдаются при вирусных пневмониях и у новорожденных с родовой травмой. Это объясняется нейротоксическим действие гриппозного вируса и поражением центральной нервной системы при родовой травме.

Таким образом, первичный цианоз является проявлением нервно-рефлекторной реакции. Степень его связана как с силой раздражителя (токсичность инфекционного агента), так и со зрелостью нервной системы. Характерно, что при первичном или раннем цианозе газовый состав крови может быть в пределах нормы, а артериовенозная разница дает незначительные колебания, равно как и содержание угольной ангидразы. В особо тяжелых случаях наблюдается повышение содержания кислорода в венозной крови. При этом попытки устранения раннего цианоза кислородной терапией нередко дают отрицательный эффект, может быть, в связи с тем, что кислород действует как чрезмерный раздражитель. У более старших детей явления первичного (раннего) цианоза наблюдаются главным образом при вирусных пневмониях в связи с нейротропным действием гриппозного вируса.

Вторичный (поздний) цианоз является результатом значительного нарушения, во-первых, внешнего дыхания, во-вторых, газового состава крови и, в-третьих, гемодинамики. Вторичный цианоз сопровождает дыхательную недостаточность разной степени, проявляющуюся как в покое (выраженная дыхательная недостаточность), так и при нагрузке (скрытая дыхательная недостаточность). В венозной и артериальной крови повышается содержание углекислоты и снижается содержание кислорода.

Показатели артерио-венозной разницы снижаются, доходя до 1-2. Происходит накопление угольной ангидразы, увеличивается диаметр эритроцита. Все это доказывает, что вторичный цианоз является результатом гипоксемий и гиперкапнии. Терапевтические мероприятия при той и другой форме имеют свои особенности.

В тяжелых случаях пневмоний вторичный цианоз наступает почти одновременно с ранним или первичным.

В раннем детском возрасте развитие гипоксемий и гиперкапнии происходит особенно быстрыми темпами в связи с быстро наступающим нарушением кровообращения в малом круге и бурно развивающимися сосудистыми расстройствами в легких — лимфостазом, застойной гиперемией, отечностью альвеолярного эпителия. Поэтому при тяжелых формах пневмоний раннего детского возраста гипоксемия с самого начала носит смешанный характер, являясь гипоксемией не только гипоксического характера (респираторной), т. е. связанной и с кислородной недостаточностью, но также и гипоксемией циркуляторной, т. е. зависящей от нарушения процессов гемодинамики и общих сосудистых расстройств. При затянувшихся пневмониях легко присоединяется и так называемая анемическая гипоксемия, связанная с инактивацией гемоглобина. Этим объясняются столь значительные клинические проявления кислородной недостаточности при тяжелых пневмониях у детей.

Источник

Пневмония является инфекционным заболевание органов дыхания.

Воспаление легких чаще всего диагностируется у следующих людей:

Воспаление легких чаще всего диагностируется у следующих людей:

- дети,

- люди пожилого возраста,

- пациенты с ослабленным иммунитетом,

- имеющие заболевания внутренних органов.

Пневмония достаточно серьезное заболевание, требующее обязательного обращения к врачу. Подобрать лечение самостоятельно невозможно, так как возбудителей этой болезни несколько, а именно:

- пневмококк,

- стрептококк,

- стафилококк.

Кроме этого, выделяют аллергическую пневмонию. Для подбора правильного лечения придется сдать некоторые анализы, а также сделать рентген органов грудной клетки, чтобы удостовериться в правильной постановке диагноза.

Симптомы воспаления легких следующие:

Симптомы воспаления легких следующие:

- сильный кашель,

- повышенная температура тела,

- боль в груди,

- общая слабость и утомляемость.

Изменение дыхания при пневмонии – один из основных симптомов, свидетельствующий о возможном присутствии этой болезни.

- Дыхательная недостаточность при воспалении легких

Причины изменения дыхания

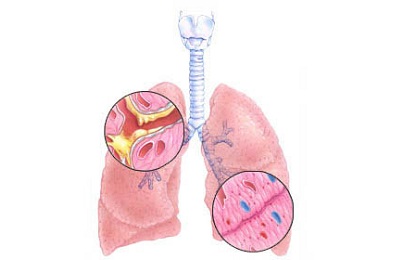

Легкие полностью отвечают за дыхание и насыщение организмом кислорода, поэтому при их воспалении происходит ощутимое его изменение.

Проблемы с дыханием связаны с тем, что пораженная область легкого просто отключается и перестает участвовать в процессе дыхания. Здоровая часть при этом начинает усиленно работать. Чем больше область поражения, тем жестче дыхание у пациента, сильнее отдышка. Появление отдышки также связано с тем, что при сильной боли в области груди, человек старается дышать поверхностно, а значит часто.

Проблемы с дыханием связаны с тем, что пораженная область легкого просто отключается и перестает участвовать в процессе дыхания. Здоровая часть при этом начинает усиленно работать. Чем больше область поражения, тем жестче дыхание у пациента, сильнее отдышка. Появление отдышки также связано с тем, что при сильной боли в области груди, человек старается дышать поверхностно, а значит часто.

Жесткое дыхание – достаточно сомнительный термин. Нередко он применяется в том случае, когда врач, послушав легкие пациента, не может точно сказать, имеются хрипы или нет. Это может быть связано с тем, что заболевание находится на начальной стадии и требует проведения рентгенологического исследования.

В другом случае – жестким дыханием называют ситуацию, в которой при прослушивании легких одинаково хорошо слышно как вдох, так и выдох. Это может свидетельствовать о наличии пневмонии у человека.

Но по одному этому признаку нельзя поставить такой диагноз, жесткое дыхание может быть вызвано еще и следующими заболеваниями:

-

Бронхитом. При этой болезни слизистая оболочка бронхов воспаляется, из-за чего выдох при прослушивании легких слышится таким же громким, как и вдох.

Бронхитом. При этой болезни слизистая оболочка бронхов воспаляется, из-за чего выдох при прослушивании легких слышится таким же громким, как и вдох. - После перенесенной ОРВИ также может наблюдаться жесткое дыхание, которое проходит при регулярном нахождении на свежем воздухе.

Само по себе жесткое дыхание лечения не требует, оно проходит самостоятельно со временем, при условии частых прогулок. Оно может наблюдаться даже после того, как лечение пневмонии закончено и пациент здоров.

Хрипы при пневмонии

Хрипы у пациента прослушиваются в том случае, когда поток воздуха сталкивается с препятствием, проходя через дыхательные пути. Их появление возможно лишь при заболевании органов дыхательных путей, у здорового человека хрипов нет.

Хрипы еще называют дыхательными шумами, которые способен услышать доктор при обследовании пациента, с подозрением на пневмонию.

Шумы могут быть нескольких видов:

-

Самый частый вид шума – сухие хрипы. Их появление происходит в том случае, когда воздух, проходящий через бронхи, не находит преград в виде жидкости. Сухие хрипы отмечаются как при вдохе, так и при выдохе. В основном, их присутствие отмечается у пациентов, страдающих хроническим бронхитом, или когда пневмония началась на фоне перенесенного бронхита. Если к сухим хрипам присоединяется свистящий звук, это может быть сигналом об обструкции бронхов.

Самый частый вид шума – сухие хрипы. Их появление происходит в том случае, когда воздух, проходящий через бронхи, не находит преград в виде жидкости. Сухие хрипы отмечаются как при вдохе, так и при выдохе. В основном, их присутствие отмечается у пациентов, страдающих хроническим бронхитом, или когда пневмония началась на фоне перенесенного бронхита. Если к сухим хрипам присоединяется свистящий звук, это может быть сигналом об обструкции бронхов. - Крепитация. Этот вид дыхательного шума характерен для начала пневмонии. Также он нередко отмечается, когда пациент идет на поправку. Такой шум прослушивается только при вдохе и почти всегда свидетельствует о воспалении легких. Причина этого звука – альвеолы. При воспалении эти мелкие мешочки на концах бронхов наполняются жидкостью, когда человек дышит – происходит их склеивание и расклеивание, что вызывает тихий звук.

-

Влажные хрипы. В отличие от сухих, влажные хрипы отличаются тем, что в бронхах происходит скопление жидкости. В зависимости от того, в каких бронхах происходит скопление (мелких, средних или крупных), различают и калибр хрипов. Если заболевание выявлено на ранней стадии, прослушиваются мелкопузырчатые хрипы. В случаях, когда болезнь запущена, появляются крупнопузырчатые хрипы. Чтобы их услышать, можно просто подойти близко к больному человеку.

Влажные хрипы. В отличие от сухих, влажные хрипы отличаются тем, что в бронхах происходит скопление жидкости. В зависимости от того, в каких бронхах происходит скопление (мелких, средних или крупных), различают и калибр хрипов. Если заболевание выявлено на ранней стадии, прослушиваются мелкопузырчатые хрипы. В случаях, когда болезнь запущена, появляются крупнопузырчатые хрипы. Чтобы их услышать, можно просто подойти близко к больному человеку.

После полного выздоровления хрипов у человека быть не должно, при их появлении можно заподозрить появление осложнения. К таким осложнения относятся следующие:

- Пневмофиброз – замещение легочной ткани фиброзной. В этом случае легкое не такое подвижное, как обычно, дыхание пациента ослаблено,

-

Спайки – могут возникать, когда к пневмонии присоединялся плеврит,

Спайки – могут возникать, когда к пневмонии присоединялся плеврит, - Абсцесс – гнойное воспаление в легком, сопровождающийся повышенной температурой, слабостью и мелкопузырчатыми хрипами,

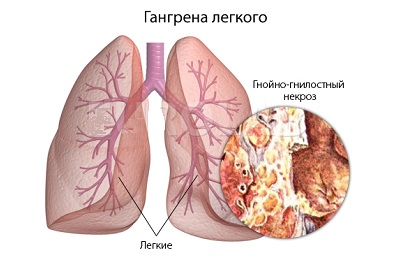

- Гангрена – гнилостное воспаление в легком, сопровождающееся крайне тяжелым состоянием пациента. Хрипы прослушиваются в любом месте легкого.

Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обратиться к специалисту и принимать назначенное лечение.

Дыхательная недостаточность при воспалении легких

Дыхательная недостаточность – это осложнение пневмонии, которое не дает человеку нормально и полноценно дышать. Такое состояние опасно для пациента, особенно детского возраста.

При подозрении дыхательной недостаточности у малыша необходима его госпитализация. Возникает патология на фоне нарушения газообмена в воспаленных легких. При пневмонии главной причиной возникновения дыхательной недостаточности считается скопление жидкости в альвеолярных мешочках. При осуществлении вдоха, воздух не способен попасть в те отделы, которые заполнены жидкостью, соответственно, нормального газообмена не происходит.

При подозрении дыхательной недостаточности у малыша необходима его госпитализация. Возникает патология на фоне нарушения газообмена в воспаленных легких. При пневмонии главной причиной возникновения дыхательной недостаточности считается скопление жидкости в альвеолярных мешочках. При осуществлении вдоха, воздух не способен попасть в те отделы, которые заполнены жидкостью, соответственно, нормального газообмена не происходит.

Так как часть легочной ткани не участвует в процессе дыхания, возникает дыхательная недостаточность. Ее тяжесть полностью зависит от того, какая часть легких поражена. Существует 3 степени тяжести дыхательной недостаточности, которые отличают следующие симптомы:

-

1 стадия – возникновение отдышки при умеренных и значительных физических нагрузках,

1 стадия – возникновение отдышки при умеренных и значительных физических нагрузках, - 2 степень – появляется отдышка даже при небольших нагрузках,

- 3 степень – отдышка возникает даже в покое.

При появлении дыхательной недостаточности необходимо более тщательное наблюдение врача, желательно – в условиях стационара.

Лечение

Воспаление легких – очень серьезное заболевание. При неправильном лечении или его отсутствии, оно может закончиться летальным исходом пациента. Для быстрого выздоровления и избежания осложнений, следует выполнять несколько правил при лечении пневмонии:

- Лечение должно происходить строго под контролем врача. Самостоятельно справиться с этим заболеванием врядли получится, а вот заработать серьезные осложнения – легко.

- Обращаться к врачу при появлении любого признака пневмонии. Нередко приходится лечить запущенную стадию воспаления легких, с уже присоединившимися осложнениями. Это происходит по той причине, что изначально пациент лечился от простуды, не обращая внимания на симптомы пневмонии.

-

Не отменять лечение самостоятельно. Не стоит прекращать лечение, если ощущение болезни прошло, и температуры больше нет. Нередко такую ошибку совершают родители, не желая давать ребенку лекарство «лишний раз». Если врач прописал антибиотики на 10 дней, значит пить их нужно именно столько. Преждевременная отмена лекарственных препаратов может привести к скорому рецидиву пневмонии и серьезным осложнениям.

Не отменять лечение самостоятельно. Не стоит прекращать лечение, если ощущение болезни прошло, и температуры больше нет. Нередко такую ошибку совершают родители, не желая давать ребенку лекарство «лишний раз». Если врач прописал антибиотики на 10 дней, значит пить их нужно именно столько. Преждевременная отмена лекарственных препаратов может привести к скорому рецидиву пневмонии и серьезным осложнениям. - Лечение должно происходить в постельном режиме. О работе не может быть даже мыслей, о любых физических нагрузках тоже. Следует огородить себя о домашних дел и прочих нагрузок, чтобы предоставить иммунной системе возможность сосредоточиться на борьбе с болезнью.

Лечение пневмонии включает в себя ряд лекарственных препаратов, которые подбираются индивидуально, в зависимости от возбудителя заболевания.

В лечение входит следующее:

- Антибактериальные препараты. Для взрослых предусмотрены таблетки, для детей – сиропы и суспензии. Выбор подходящего необходимо доверить врачу, так как большинство представленных видов может не подходить для лечения конкретного пациента.

-

Нестероидные противовоспалительные препараты. Они помогают справиться с синдромом интоксикации организма (высокая температура, лихорадка, озноб). Их прием может продолжаться не более 5 дней, независимо от возраста пациента.

Нестероидные противовоспалительные препараты. Они помогают справиться с синдромом интоксикации организма (высокая температура, лихорадка, озноб). Их прием может продолжаться не более 5 дней, независимо от возраста пациента. - Средства, помогающие уменьшить кашель. В основном применяются лекартсва, разжижающие и облегчающие вывод мокроты. Средства для угнетения кашлевого рефлекса не применяются. Используются препараты, чаще всего, в виде сиропов и ингаляций.

- Жаропонижающие препараты, которые необходимы в случаях, когда показатели градусника превышают 38 градусов. Стоит учитывать, что при температуре выше 40 градусов необходимо вызывать скорую помощь, чтобы уменьшить жар при помощи укола.

При правильном и своевременном лечении воспаления легких, пациент быстро идет на поправку, осложнений не возникает. Для назначения подходящего лечения следует обратиться к врачу при возникновении первых признаков болезни, сделать рентген органов грудной клетки и сдать необходимые анализы. Оптимальный вариант – сдать анализ мокроты, чтобы выявить возбудителя заболевания.

Загрузка…

Источник