Некроз при 1 степени ожога

Женщина, которая облила себя бензином и подожгла 18 июля в общественной приемной партии «Единая Россия» в Новосибирске, находится в коме в состоянии крайней степени тяжести, прогнозов на выздоровление практически нет, сообщил журналистам главврач Новосибирской областной больницы Евгений Комаровский.

Ожоги — поражение тканей человека, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения.

Различают термические, электрические, химические и лучевые ожоги.

Чаще других встречаются термические ожоги кожи.

Химические ожоги слизистой оболочки глаз, полости рта, пищевода, желудка, дыхательных путей, кожи и других органов. возникают в результате попадания на них кислот, щелочей и других токсических веществ.

Лучевые ожоги возникают в результате воздействия ионизирующего излучения.

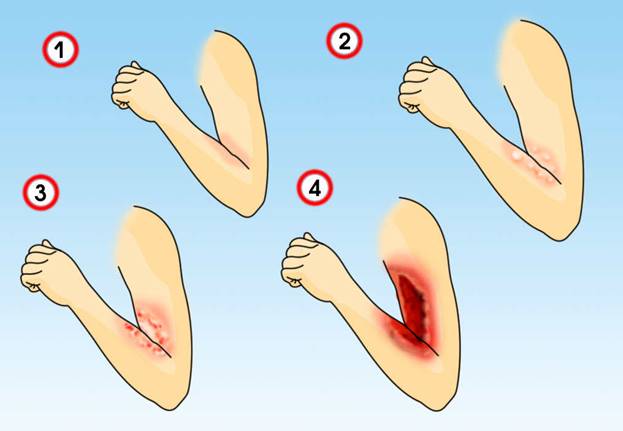

В зависимости от глубины поражения тканей различают четыре степени термических ожогов:

I степень — гиперемия (переполнение кровью) и отек кожи;

II степень — образование пузырей;

IIIА степень — поражение кожи, при котором при благоприятных условиях возможна самостоятельная эпителизация ожога — на пораженных участках образуется новая кожа;

ШБ степень — некроз (отмирание) всех слоев кожи;

IV степень — поражение кроме кожи подкожной клетчатки, мышц, костей.

Ожоги I, II и ША степеней относятся к поверхностным ожогам, ожоги ШБ и IV степеней — к глубоким. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.

Для глубоких ожогов характерны изменение окраски кожи (мертвенно-бледный цвет, обугливание) и уплотнение тканей с появлением выраженного рисунка подкожных вен. При глубоких ожогах болевая и тактильная (осязательная) чувствительность утрачивается. Поверхностные ожоги сопровождаются выраженной болью. Чаще всего глубину ожога удается установить только через пять-семь дней, так как в эти дни происходит углубление некроза в зоне ожога.

Площадь ожога принято выражать в процентах к общей поверхности кожи. Наибольшее распространение получили способы определения площади ожогов — правило «девяток» и способ ладони. Согласно правилу «девяток» поверхность головы и шеи составляет 9%, верхней конечности — 9%, передней поверхности туловища — 18%, задней поверхности туловища — 18%, нижней конечности — 18%, промежности и наружных половых органов — 1% всей поверхности тела.

Площадь ладони взрослого человека составляет приблизительно 1% общей поверхности тела. При ограниченных поражениях ладонью измеряют площадь ожога, а при больших поражениях — площадь непораженных участков тела.

Если площадь ожога II-III-IV степеней превышает 10-15% поверхности тела, у пострадавшего развивается ожоговая болезнь. Тяжесть ее зависит от площади и глубины ожога, возраста пострадавшего, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний.

В течении ожоговой болезни различают четыре периода — ожоговый шок, острая ожоговая токсемия, ожоговая септикотоксемия и реконвалесценция.

Ожоговый шок развивается при термическом ожоге, поразившем свыше 15% поверхности тела, а у лиц старше 60 лет — при менее обширных поражениях. Для него характерны появление отеков (особенно выраженных в зонах ожога), уменьшение объема циркулирующей крови, ее сгущение и замедление кровотока.

Расстройства кровообращения вызывают нарушения функции внутренних органов, в первую очередь почек и печени, вследствие чего у пострадавших нередко развиваются острая почечная недостаточность, а иногда печеночная недостаточность. Артериальное давление может повышаться, отмечается тахикардия.

Температура тела понижена. Нередко наблюдаются рвота, жажда. Течение ожогового шока ухудшается при охлаждении больного, поздней и неправильной противошоковой терапии, длительной транспортировке. Продолжительность ожогового шока колеблется от нескольких часов до двух-трех суток.

Острая ожоговая токсемия развивается в результате поступления в организм продуктов распада белка и токсических веществ из ожоговой поверхности. Начало этого периода характеризуется появлением лихорадки. Отмечаются тахикардия, плохой аппетит, иногда рвота, бессонница, которые остаются особенно выраженными в первые 10-14 дней после ожога. При крайне тяжелом течении ожоговой токсемии на первый план выступают признаки острого психоза, проявляющегося дезориентацией, возбуждением, галлюцинациями и бредом.

При ожоговой септикотоксемии происходят нагноение ран и отторжение ожогового струпа. Наблюдаются гнойно-резорбтивная лихорадка с суточными размахами температуры 2-2,5 градуса, бессонница, отсутствие аппетита, похудание. В тяжелых случаях септикотоксемия осложняется пневмонией, эрозивно-язвенными поражениями желудочно-кишечного тракта, гепатитом, сепсисом.

Крайне тяжелым осложнением является ожоговое истощение, которое проявляется прекращением восстановительных процессов и прогрессирующим некрозом в ранах, резким похуданием, анемией (малокровием). Ожоговое истощение часто приводит к смерти. Иногда развиваются гнойное воспаление мягких тканей, рожистое воспаление, тромбофлебит, флегмона, артрит.

В четвертом периоде — реконвалесценции — происходят постепенное заживление ожоговых ран, приживление кожных трансплантатов (пересаженных участков), восстановление функции внутренних органов, кроветворной системы, обменных процессов и другое.

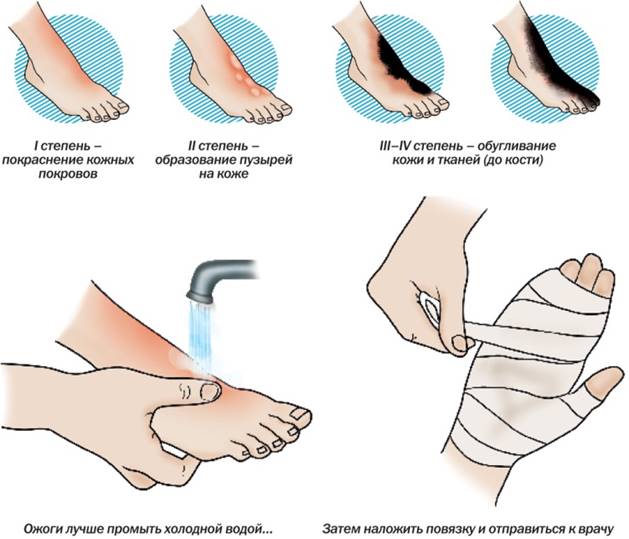

Первая помощь при ожоге — прекращение действия поражающего фактора. В случае небольших ожогов I и II степени следует подержать обожженное место в прохладной воде или наложить мокрый холодный компресс. Действие холодной воды помогает остановить процесс повреждения кожи и тканей.

Следует закрыть весь ожог чистой сухой тканью, можно использовать безрецептурные средства для облегчения боли и раздражения.

При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны повышенной температуры; при ожогах горячими жидкостями, расплавленным металлом — быстро удалить одежду с области ожога.

Целесообразно погрузить обожженные участки тела в холодную воду или обмыть струей воды из водопровода в течение 5-10 минут.

Если площадь ожога превышает 15% поверхности тела, необходимо дать выпить пострадавшему не менее 0,5 литра воды с пищевой содой и поваренной солью — 1/2 чайной ложки пищевой соды и одна чайная ложки соли на один литр воды.

На обожженные поверхности следует наложить асептические повязки, пострадавшего срочно доставить в лечебное учреждение.

Чтобы предотвратить инвалидность и гибель лиц с тяжелыми ожогами, оказываемая им специализированная помощь должна соответствовать тяжести повреждения. Различаются три уровня такой помощи — в неспециализированных лечебных учреждениях, в ожоговых отделениях и в ожоговых центрах.

Неспециализированные лечебные учреждения предусматривают помощь людям с ожогами средней тяжести. Ее оказывают в больницах, не располагающих специальным оборудованием для лечения ожогов, но имеющих в штате одного или нескольких опытных врачей, занимающихся этой проблемой.

С увеличением тяжести ожогов необходима специализированная помощь в ожоговых отделениях и центрах, которые оснащены необходимым оборудованием.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник

Местные изменения характеризуются глубиной и площадью поражения.

Для оценки глубины поражения в нашей стране обычно пользуются классификацией ожогов, принятой на XXVII съезде хирургов в 1962 г. Эта классификация предусматривает 4 степени поражения (рис. 19.1):

· I степень – эритема, поражение в пределах эпидермиса.

· II степень – отслойка эпидермиса.

· III степень – поражение дермы:

· ША степень – с частичным сохранением эпителиальных элементов кожи;

· ШБ степень – с полным поражением эпителиальных элементов кожи.

· IV степень – поражение кожи с подлежащими тканями (клетчатка, фасция и т.д.) до тотального обугливания.

При I-II степени ожога некроза тканей нет. Морфологические изменения при этом не отличаются от картины асептического воспаления с парезом капилляров, повышением проницаемости их стенок, отеком зоны поражения.

Поражение III-IV степени сопровождается гибелью тканей, или некрозом. Существенное отличие IIIА степени ожога от IIIБ-IV степеней состоит в том, что при последних погибают все эпителиальные элементы кожи, и эпителизация с дна раны в этих случаях невозможна. Поэтому никогда не происходит самостоятельного заживления (без кожной пластики) без образования рубца.

При повреждении IIIА степени частично сохранен ростковый слой кожи. Неповрежденными оказываются и эпителиальные придатки кожи: протоки потовых, сальных желез, волосяные фолликулы, которые в дальнейшем также являются источником островковой эпителизации. Иными словами, ожоги IIIА степени эпителизируются со дна раны, и может произойти самостоятельное заживление без образования рубца.

В прогностическом плане по способности самостоятельного полноценного заживления все ожоги делят на две группы: поверхностные(I-IIIА степени) и глубокие(IIIБ-IV степени).

При поверхностных ожогах может произойти самостоятельное (без операции) полноценное заживление, т.е. без образования рубца. При глубоких ожогах не происходит полноценного самостоятельного заживления: без кожной пластики образуется более или менее грубый рубец.

Клиническое распознавание глубины поражения основано на следующих признаках.

· Гиперемия и инфильтрация кожи при сохраненной чувствительности характерна для I степени поражения.

· Пузыри, образующиеся сразу после повреждения или спустя некоторое время, характерны для II и III степени ожога.

При II степени пузырь небольшой и ненапряженный. Содержимое его жидкое, слегка опалесцирующее или светло-желтое. Внешняя сторона пузыря – базальный слой эпидермиса. После снятия пузыря обнажается ростковый слой эпидермиса розового цвета. Прикосновение к нему шариком со спиртом резко болезненно, в этом случае говорят о положительной спиртовой пробе.

Для ожога III степени характерны крупные напряженные пузыри. Часто пузыри разрушены.

При ожогах IIIА степени содержимое пузырей желеобразное, насыщенно-желтого цвета. Дно пузыря влажное, розовое. Чувствительность его часто снижена. Спиртовая проба уже не вызывает резких болей – сомнительная спиртовая проба.

Для IIIБ степени характерно геморрагическое содержимое пузыря. После снятия такого пузыря дно ожоговой раны сухое, тусклое, белесоватое или с мраморным рисунком. Чувствительность дна раны резко снижена или полностью отсутствует. Спиртовая проба отрицательная.

Таким образом, при дифференциальной диагностике II, IIIА, IIIБ степени поражения ориентируются на размеры пузыря, его напряженность и содержимое, вид и чувствительность дна ожоговой раны.

Некроз тканей характерен для III и IV степени поражения. Возможно образование влажного или сухого некроза.

· Влажный некроз появляется при действии сравнительно невысокой температуры, поэтому нехарактерен для глубоких ожогов. Клинически при влажном некрозе отмечаются мраморность или пожелтение кожи, ее отечность, пастозность.

· Сухой некроз образуется при воздействии высокой температуры. Он характерен для более глубоких повреждений. Клинически он проявляется в виде плотного струпа бурого или черного цвета, который через несколько дней после травмы приобретает четкие границы. Струп выявляется по изменению цвета кожи, ригидности тканей и отсутствию чувствительности.

Струп при IIIА степени чаще светло-желтого, серого или коричневого оттенков; при IIIБ степени – более ригидный и темный, желтый, серый или имеет все оттенки коричневого; при IV степени – коричневый или черный, ригидный. Следует отметить, что дифференциальная диагностика глубины поражений со струпом в первые дни после травмы затруднена и чаще всего носит предположительный характер. Особенно трудна дифференциальная диагностика IIIА и IIIБ степени. В этих случаях окончательный диагноз иногда можно поставить после отторжения струпа по островковой эпителизации дна раны (IIIА степень) или ее отсутствию (IIIБ-IV степени).

Уточнению диагноза на ранних этапах может помочь правильная оценка действующей температуры и продолжительности влияния травмирующего агента. Следует помнить, что менее горячий травмирующий агент может привести к более глубокому поражению при значительной экспозиции. Так, например, длительное воздействие горячего водяного пара, как правило, приводит к более глубоким ожогам, чем мгновенная вспышка света с температурой в сотни градусов Цельсия. Самые тяжелые ожоги возникают при сочетании длительной экспозиции и высокой температуры. Ярким подтверждением тому являются повреждения напалмом, которые более чем в 80 % случаев приводят к глубоким ожогам.

Тяжесть повреждения определяется не только глубиной, но и площадью, и локализацией ожога.

Если при лечении ожоговой раны имеет значение ее абсолютный размер, то тяжесть состояния оценивают по относительной площади поражения в процентах.

Среди множества методов определения площади пораженияв неблагоприятных условиях катастрофы более всего подходят метод ладони и правило девяток (рис. 19.2).

Правило девяток состоит в том, что относительная площадь отдельных участков тела примерно равна величине, кратной девяти. Согласно этому правилу,

· площадь головы и шеи примерно равна 9%,

· руки – 9%,

· передней, как и задней поверхности туловища – 2 раза по 9%,

· ноги – 2 раза по 9%. Правило девяток как самостоятельный метод более всего подходит для определения площади ограниченных сливных поражений: вся рука, голень и стопа и т.д.

Метод ладони предусматривает, что площадь ладони взрослого пациента составляет около 1% всей площади его тела. Самостоятельно метод ладони используется при определении небольших участков поражения и субтотальных ожогах. В последнем случае определяют площадь неповрежденных участков в процентах и вычитают эти цифры из 100.

Обычно ожог напоминает географическую карту – участки поражения чередуются со здоровыми. В этом случае пользуются комбинацией описанных методов: по правилу девяток определяют площадь пораженного сегмента, а затем вычитают площадь неповрежденных участков, выявленную методом ладони. Например, при ожоге задней поверхности туловища (18 %) методом ладони (1%) выявлено 6% неповрежденных участков спины (6 ладоней). В этом случае площадь ожога составит 18 — 6=12%.

Источник

Содержание:

• Что такое ожог?

• Степени и симптомы ожогов

• Классификация ожогов

• Первая помощь при ожогах

• Лечение ожогов

• Профилактика после ожогов

К ожогам относят комплекс поверхностных травм, имеющих различное происхождение, но объединенных схожей клинической картиной. Лечение ожогов – долгий и непростой процесс, и чтобы он был эффективным, необходимо хорошо разбираться в самой природе подобных травм.

Что такое ожог?

Ожог — повреждение тканей, сопровождающееся разрушением сложных белков, входящих в состав клеток. Причиной подобных повреждений может быть местное воздействие высоких температур (термические ожоги), определенных химических веществ, электричества или излучения – светового, рентгеновского и др. Среди всех перечисленных видов наиболее распространены термические ожоги. Из них 84% приходятся на ожоги пламенем. Опасность подобных повреждений заключается в том, что они затрагивают сразу несколько слоев кожи. Ожоги относятся к травмам, наиболее трудно поддающимся лечению.

Степени и симптомы ожогов

Ожоги классифицируются по типу и глубине поражения. Симптоматика и клиническая картина разных типов могут различаться, в то время как принцип воздействия на ткани во всех случаях примерно одинаков.

Различают следующие степени ожогов:

I степень. Повреждается верхний слой эпителия. Сопровождается жгучей болью, покраснением кожи, незначительным отеком. След ожога полностью сходит через несколько дней – отмершие клетки кожи слущиваются и заменяются новыми;

II степень. Повреждается весь поверхностный слой кожи. Сопровождается болью, выраженным покраснением. На поврежденном участке кожи образуются небольшие пузыри, заполненные жидкостью. Ожоги такого рода полностью заживают в течение двух недель;

III степень. Повреждаются поверхностный слой кожи и ее глубинный слой (дерма).

•IIIА степень – частичное повреждение дермы. На месте ожога образуется так называемый ожоговый струп – сухая корка черного или коричневого цвета. Могут формироваться большие пузыри, склонные к слиянию; пузыри заполнены жидкостью с включениями крови. Чувствительность к боли у пораженного участка понижена. Возможно самостоятельное заживление такого ожога, при условии, что рана не нагноится;

•IIIБ степень – полное повреждение дермы, гибель всех слоев кожи вплоть до подкожно-жировой клетчатки;

IV степень. Повреждение и гибель тканей, расположенных под кожей, обугливание подкожно-жировой клетчатки, мышц, костей.

Ожоги с I по IIIA степень считаются поверхностными, при правильном уходе они способны зажить самостоятельно. Ожоги IIIБ и IV степеней требуют хирургического вмешательства – удаления погибших тканей и кожной пластики.

Классификация ожогов

Типология ожогов выглядит следующим образом:

термические ожоги – вызванные воздействием высоких температур:

• ожоги пламенем – самый распространенный тип. Глубина поражения средняя, соответствует II степени;

• ожоги жидкостью – для них характерны малая площадь и при этом большая глубина поражения;

• ожоги паром – отличаются обширной площадью поражения и малой глубиной;

• ожоги раскаленными предметами – четко очерченная область поражения, значительная глубина. Степень ожога может варьироваться от II до IV. При попытке удаления предмета возможно отслоение поврежденной ткани;

• ожоги расплавленным металлом – наиболее тяжелые, глубина и тяжесть поражения соответствуют III-IV степеням.

химические ожоги – вызванные воздействием определенных химических веществ:

• ожоги кислотой – отличаются сравнительно небольшой глубиной, так как под воздействием кислоты происходит коагуляция – белок в тканях сворачивается, образуя струп, что препятствует дальнейшему проникновению кислоты в ткани;

• ожоги щелочью – отличаются большой глубиной, так как коагуляции в этом случае не происходит;

• ожоги солями тяжелых металлов – небольшая глубина, клинические проявления и внешний вид схожи с ожогами кислотой.

электрические ожоги — ожоги, возникающие при контакте с электричеством:

• ожоги разрядной дугой – возникают при прохождении заряда через тело в точках его входа и выхода. Отличаются малой площадью и большой глубиной;

• ожоги вольтовой дугой – возникают при контакте с электричеством без прохождения заряда через тело, по внешнему виду и клиническим проявлениям напоминают ожоги пламенем;

лучевые ожоги – возникают в результате воздействия излучения:

• световые – обширные ожоги, вызванные воздействием световых волн. Глубина и тяжесть поражения зависят от длины волны. Наиболее легкие и распространенные ожоги такого типа – солнечные, наиболее тяжелые – ожоги, возникающие под воздействием излучения при ядерном взрыве;

• ожоги, возникшие под воздействием ионизирующего излучения («радиации»). Достаточно обширные, как правило, неглубокие. Однако их заживление затрудняется воздействием излучения на другие ткани и органы, в частности, на кровь и кровеносные сосуды, в результате чего стенки сосудов становятся хрупкими, а общая способность тканей к регенерации снижается.

Ожоги могут быть и сочетанными – возникшими под воздействием сразу нескольких факторов.

Первая помощь при ожогах

Первое, что необходимо сделать при любом ожоге – немедленно прекратить контакт с источником повреждения: паром, пламенем и т.п., при электрическом ожоге – прервать контакт с источником напряжения, при химическом – немедленно смыть поражающее вещество. При термическом ожоге место поражения необходимо охладить под струей проточной воды в течение 15-20 минут – но только при условии, что поверхность кожи повреждена не сильно, и ее целостность не нарушена. При ожоге кислотой необходимо промыть место повреждения сначала холодной водой, затем слабым раствором питьевой соды – чтобы нейтрализовать остатки поражающего вещества. С той же целью ожоги щелочью промываются слабым раствором лимонной кислоты.

Ожог негашеной известью ни в коем случае нельзя промывать водой – чтобы не «запустить» на коже реакцию гашения; при этой реакции выделяется большое количество тепла, и химический ожог может дополниться термическим. Вместо воды для промывания следует использовать растительное масло.

Не следует смазывать пораженное место сметаной, жиром и другими веществами, образующими на коже пленку – это только усугубит поражение. Обработка ожога растительным маслом допустима только в случае ожога негашеной известью.

При отсутствии медицинских навыков не следует самостоятельно обрабатывать ожоги III и IV степеней – неумелые действия приведут к еще большему повреждению тканей, кровотечениям и инфицированию. С тяжелыми ожогами должны работать только профессиональные медики.

Лечение ожогов

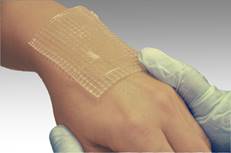

В медицинской практике применяется два способа лечения ожогов: закрытый (консервативный) и открытый. Закрытый способ является наиболее распространенным. Он заключается в наложении на рану стерильной повязки, часто пропитанной лекарственными веществами. Достоинства такого способа – защита раны от инфицирования и неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Открытый способ более сложен, требует стационарного лечения и часто специальной аппаратуры. Он заключается в создании вокруг раны стерильной среды – например, путем УФ-облучения. Такой способ применяется в ситуациях, когда наложение повязки затруднительно, например, при ожогах лица. Выбрать перевязочный материал для ожоговой раны непросто – повязка должна не только защищать рану, но и обеззараживать, обладать высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, при этом минимально «беспокоя» рану. Наша компания предлагает большой выбор готовых атравматических раневых повязок, оказывающих антимикробное, обезболивающее, очищающее, ускоряющее заживление или сорбционное действие, предназначенных для лечения ожогов различной степени тяжести.

Для лечения ожогов I степени можно использовать гидрогелевое покрытие Гелепран или сетчатую повязку Парапран с лидокаином для местного обезболивания ожога. Покрытие Гелепран активно отдает влагу (в составе повязки 70% воды), создает и поддерживает на ране оптимальную для заживления влажную среду.

Для лечения ожогов II — IIIА степени первично можно использовать повязки Гелепран или Парапран с лидокаином — для местного обезболивания (при отсутствии аллергии на анестетик). При имеющихся признаках инфекции рекомендуется применять мазевые сетчатые повязки Воскопран с мазью Левомеколь или мазью Повидон-Йод.

Эффективным является также применение покрытий Гелепран с мирамистином – происходит очищение ожоговых ран от некроза и налета фибрина. Для ускорения удаления фибрина используют повязку Парапран с химотрипсином.

Сетчатые повязки за счет крупных ячеек обладают хорошими дренирующими свойствами, при этом для впитывания раневого отделяемого требуется наложение вторичной сорбционной повязки, например, повязки Медисорб с высокой впитывающей способностью (50 г/г).

Для лечения ожогов IIIБ – IV степени на этапе подготовки гранулирующих ран к аутодермопластике применяются повязки Воскопран с Левомеколем, Повидон-Йодом или мазью Диоксидина, а при наличии участков некроза и фибринозных наложений – Парапран с химотрипсином.

После проведения аутодермопластики рекомендуется наложить на аутолоскуты атравматические повязки Парапран с хлоргексидином или Воскопран с антибактериальными мазями для защиты от инфицирования, высыхания и стимуляции эпителизации.

По мере заживления ожога для стимуляции регенерации возможно применение повязок Воскопран с метилурациловой мазью или биополимерных повязок Хитопран из нановолокон хитозана. Повязку Хитопран не нужно снимать, она рассасывается естественным путем.

Все повязки фиксируются бинтом или пластырем на нетканой основе Ролепласт.

Профилактика после ожогов

Для профилактики образования рубцов после ожогов рекомендуется использовать специальные средства, например, гидрогелевые и силиконовые повязки или гели, а также физиотерапевтические процедуры.

Источник