Облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией

Среди множества обструктивных воспалительных заболеваний легких бронхиолит занимает одно из ключевых мест (Черняев А.Л., Чучалин А.Г., 2002). Бронхиолит – это экссудативное и/или продуктивно–склеротическое воспаление бронхиол, приводящее к частичной или полной их непроходимости (Черняев А.Л., Самсонова М.В., 1998). В последние 10 лет интерес к бронхиолитам значительно возрос в основном в связи с внедрением в клиническую практику компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) – клинический прижизненный диагноз бронхиолита стал реальностью. Наибольшее внимание бронхиолитам стали уделять после публикации статьи G.R.Epler et al. (1985), заключения которой были основаны на анализе 2500 открытых биопсий легких, среди которых было обнаружено 67 наблюдений облитерирующего бронхиолита.

Цель настоящей публикации – познакомить широкий круг врачей с синдромным понятием бронхиолита, его этиологией, патогенезом, клинической и морфологической классификациями.

Анатомия бронхиол

Ветви бронхиального дерева, входящие в состав функциональной единицы легкого – дольки, носят название бронхиол. Бронхиолы имеют диаметр 2 и менее мм, они отличаются по строению от бронхов тем, что в их стенке отсутствуют хрящевые пластинки. Наибольшее число бронхиол с таким диаметром приходится на 9–17 генерации бронхов, хотя первые бронхиолы диаметром 2 мм появляются уже в 4–5 генерациях (Weibel T.R.,1963).

Как правило, бронхиолы лежат внутри долек и, хотя и лишены адвентиции как крупные бронхи, со всех сторон прикреплены к эластической ткани альвеол, что обеспечивает их растяжение по всей окружности и предотвращает спадение на вдохе. На одну дольку приходится от 3 до 7 терминальных бронхиол, общее же число бронхиол в легком человека достигает около 30000. В стенках бронхиол отсутствуют железы. Эпителиальная выстилка имеет меньшую толщину, чем в хрящевых бронхах, состоит из цилиндрических реснитчатых клеток и секреторных клеток, носящих название клеток Клара и характеризующихся высокой метаболической активностью. Под эпителием лежит тонкий слой собственной пластинки слизистой оболочки, затем мышечной и соединительнотканой оболочки, выполняющих опорную функцию. В стенках бронхиол имеется большое число тонкостенных сосудов, образующих на уровне респираторных бронхиол капиллярную сеть с тонкими сплетениями.

Классификации бронхиолитов

Клиническая классификация

Клиническая классификация бронхиолитов основана на этиологии заболевания (King T.E., 2000):

1. Постинфекционные – острые бронхиолиты, вызванные респираторно–синцитиальным вирусом, аденовирусом, вирусом парагриппа, Mycoplasma pneumoniaе. Такие бронхиолиты чаще возникают у детей.

2. Ингаляционные – вызванные газами (CO, SO2, NO2, O3), парами кислот, органическими (зерновыми) и неорганическими пылями, курением, ингаляцией кокаина.

3. Лекарственно–индуцированные – пеницилламин, препараты, содержащие золото, амиодарон, цефалоспорины, интерферон, блеомицин.

4. Идиопатические:

а) сочетающиеся с другими заболеваниями – коллагеновые болезни, идиопатический легочный фиброз, респираторный дистресс–синдром взрослых, язвенный колит, аспирационная пневмония, радиационный альвеолит, злокачественные гистиоцитоз и лимфома, трансплантация органов и тканей (костного мозга, комплекса легкие–сердце);

б) не сочетающиеся с другими заболеваниями – криптогенный бронхиолит, криптогенная организованная пневмония, респираторный бронхиолит с интерстициальной болезнью легких;

5. Облитерирующий бронхиолит – ВИЧ–инфекция, вирус герпеса, цитомегаловирус, аспергилла, легионелла, пневмоциста, клебсиелла.

Патогистологическая классификация

С одной стороны, выделяют острые (экссудативные) и хронические (продуктивно–склеротические) бронхиолиты.

В развитии экссудативного бронхиолита основную роль играют вирусы, бактерии, ингаляция токсических газов. При этом основные морфологические изменения связаны с некрозом эпителия, отеком стенки бронха, инфильтрацией ее полиморфно–ядерными лейкоцитами (ПЯЛ) и небольшим числом лимфоцитов, которые превалируют при вирусном поражении. Клинические симптомы при таком бронхиолите появляются в первые 24 часа и могут сохраняться в течение 5 недель. К таким бронхиолитам относят псевдомембранозный или некротический, гранулематозный. Все острые бронхиолиты в последующем, как правило, трансформируются в хронические или происходит инволюция экссудативного воспаления.

Среди хронических бронхиолитов выделяют респираторный, фолликулярный и диффузный панбронхиолит.

С другой стороны, одной из наиболее широко применяемых в клинической практике патогистологических классификаций является разделение хронических бронхиолитов на пролиферативные и констриктивные (Colby T.V., 1998). К пролиферативным относят облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией (ОБОП) и криптогенную организующуюся пневмонию. К констриктивным – респираторный бронхиолит (РБ), фолликулярный бронхиолит (ФБ), диффузный панбронхиолит (ДПБ), облитерирующий бронхиолит (ОБ). Морфологической основой пролиферативных бронхиолитов является продуктивное воспаление с повреждением эпителия, разрастанием в респираторных бронхиолах и альвеолах грануляционной, а затем соединительной ткани, образование телец Массона.

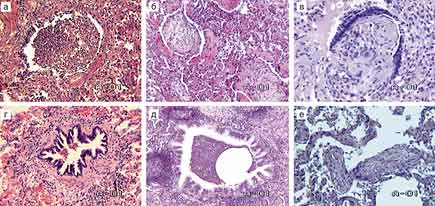

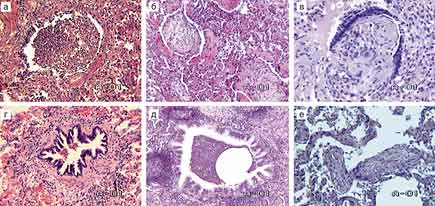

Патогистологические изменения при констриктивном бронхиолите связаны с продуктивно–склеротическим воспалением, приводящим к развитию фиброзной ткани между эпителиальной выстилкой и мышечной оболочкой бронхиол с последующим сужением просвета и повышением ригидности стенки (рис. 1г). В отдельных наблюдениях разрастание фиброзной ткани приводит к полному закрытию бронхиол.

Рис. 1. Варианты бронхиолитов (окраска гематоксилином и эозином):

а) острый некротический бронхиолит, х 100

б) облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией, х 100,

в) облитерирующий бронхиолит, х 100;

г) констриктивный бронхиолит, х 100;

д) фолликулярный бронхиолит, х 40;

е) респираторный брохиолит, х 100.

Для пролиферативного бронхиолита характерен рестриктивный тип нарушения функции внешнего дыхания и снижение диффузионной способности легких. При КТВР обнаруживают консолидированные воспалительные инфильтраты в легочной ткани. При констриктивном бронхиолите имеет место обструктивный тип нарушения функции внешнего дыхания и признаки гипервоздушности легких. При КТВР возможно наличие признаков эмфиземы.

Патогенез

Известно, что респираторные вирусы, бактерии, неорганические и токсические вещества имеют тропность к реснитчатым клеткам и клеткам Клара (Popper H.H. et al. 1986; Mc Donough K.A., Kress Y. 1995; Mistchenko A.S et al., 1998).

Вирусы, повреждая клетки эпителия в поздней фазе воспаления, вызывают его деструкцию, клеточную пролиферацию и лимфоидную инфильтрацию. Для бактериальной инфекции характерно развитие экссудативного воспаления с преобладанием ПЯЛ. Выброс эластаз их этих клеток вызывает повреждение эпителия и соединительнотканого матрикса. До сих пор неизвестно, какие факторы приводят к прогрессированию фиброза в стенке и закрытию просветов бронхиол. Имеются сведения о том, что в данном процессе играет роль накопление иммуноглобулинов G, A, M, фибронектина, фактора VII, X, фибриногена. В воспалительной реакции принимают участие ПЯЛ, эозинофилы, макрофаги, лимфоциты, тучные клетки (Peyrol S. et al., 1990). Матрикс телец Массона состоит из коллагена III типа, фибронектина, проколлагена I. В просветах части альвеол встречаются пенистые макрофаги.

Высокие концентрации кислотных газов вызывают некроз эпителиальных и спазм мышечных клеток (Popper Н.Н. et al. 1986). Эндогенные токсические вещества вначале повреждают эндотелиальные клетки, вызывая интерстициальный отек за счет увеличения проницаемости сосудов стенки бронхиол, а в последующем за счет гипоксии происходит повреждение эпителия и возникает интерстициальная пневмония и бронхиолит (Popper Н.Н., 2000).

В развитии бронхиолита большая роль принадлежит курению, особенно у молодых лиц.

Клинические проявления бронхиолитов

Постановка диагноза базируется на анамнезе, клинической картине, функции внешнего дыхания, анализе газового состава артериальной крови, также анализируется цитограмма бронхоальвеолярного смыва (БАС) для исключения другой патологии. Наиболее надежным методом диагностики является гистологическое исследование ткани легких при проведении открытой биопсии легкого (Авдеева О.Е. и соавт., 1998, King T.E., 2000).

В клинике бронхиолита преобладает прогрессирующая одышка. Сначала одышка развивается только при физической нагрузке, а в последующем она быстро прогрессирует. Второй основной симптом при этой патологии – непродуктивный кашель. На ранних этапах болезни могут также отмечаться сухие свистящие хрипы в нижних отделах, затем появляется «писк» на вдохе. Клиническая картина часто носит «застывший» характер. Иногда болезнь развивается как бы скачкообразно – периоды ухудшения состояния чередуются со стабилизацией симптомов. На поздних стадиях заболевания больные превращаются в «синих пыхтельщиков» (Burke C.M. et. al., 1984).

Рентгенологически легкие могут выглядеть неизмененными, иногда видна гипервоздушность, может встречаться слабовыраженная очагово–сетчатая диссеминация. Изменения при рентгенологическом исследовании обнаруживаются в легких в 50% наблюдений (Zompatory M. et al., 1997).

КТВР позволяет выявить изменения в легких в 90% случаев. При развитии перибронхиального воспаления и склероза, эндобронхиолярного разрастания грануляционной ткани стенки бронхиол утолщаются и могут быть видны при КТВР–исследовании. К прямым признакам бронхиолита относят мелкие разветвленные затемнения и центролобулярные узелки. Однако такие признаки можно обнаружить лишь в 10–20% наблюдений (Muller N., Muller R., 1995). Наиболее часто встречающиеся непрямые признаки – наличие бронхоэктазов и мозаичное снижение прозрачности на выдохе, при этом неизмененные бронхиолы более плотные, а пораженные участки – более прозрачные. Иногда есть признаки «псевдоматового стекла».

При бронхиолитах отсутствуют признаки дезорганизации и деструкции ткани легких, буллезная эмфизема, при пробах с бронходилататорами «воздушная ловушка» не исчезает.

При констриктивном бронхиолите наблюдается обструктивный тип нарушений функции внешнего дыхания: уплощение кривой «поток–объем», снижение скоростных потоковых показателей, повышение статических легочных объемов. Обструкция носит необратимый характер. При пролиферативном бронхиолите иногда имеют место умеренные признаки рестрикции. При анализе газового состави крови выявляют гипоксемию и гипокапнию.

В литературе приводятся противоречивые данные о содержании оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе. Так, Lok S. et al. (1997) не обнаружили изменений в концентрации NO при бронхиолите, тогда как Verleden G.M. et al. (1997) выявили увеличение концентрации NO почти в 2,5 раза.

Патогистологические формы бронхиолитов

Острый клеточный бронхиолит

Для этого типа бронхиолита характерна нейтрофильная и/или лимфоидная инфильтрация в эпителии и стенке бронхиолы, обозначаемая как пан– и мезобронхит (Есипова И.К., 1975; Есипова И.К., Алексеевских Ю.Г., 1994). В просветах бронхиол обнаруживают лейкоциты и клеточный детрит. Внутри этой группы бронхиолитов выделяют:

а) псевдомембранозный или некротический бронхиолит (ПМБ);

б) гранулематозный бронхиолит (ГБ).

Псевдомембранозный и острый некротический бронхиолит. В основе этого вида бронхиолита лежит некроз эпителия с поражением и без поражения базальной мембраны. В клеточном инфильтрате преобладают лейкоциты или лимфоциты или же их смесь (рис.1а). Лимфоциты, как правило, преобладают при вирусной инфекции.

При гриппе, парагриппе, при действии вируса герпеса возникает истинный псевдомембранозный фибрин, который в сочетании с детритом покрывает поверхность бронхиол. Кроме того, фибрин скапливается под базальной мембраной вокруг капилляров.

ПМБ в последующем трансформируется в хронический облитерирующий бронхит с закрытием просветов бронхиол. Кроме того, ПМБ развивается при вдыхании высоких концентраций SO2, NO2, O3 (Wang B. et al., 1999, Adamson I.Y., et al., 1999). Такой же тип бронхиолита возникает при синдроме Мендельсона. При повреждении базальной мембраны бронхиол возможно развитие облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией.

Гранулематозный бронхиолит – развитие туберкулезных и саркоидных гранулем в стенке бронхиол с захватом эпителия и формированием стеноза просвета на разных уровнях.

Облитерирующий бронхиолит

Облитерирующий бронхиолит возникает из острого, если некротический процесс захватывает всю стенку бронхиолы или имеются очаги некроза стенки, т.е. возникает пан– или мезобронхит (Есипова И.К., 1975, Popper Н.Н., 2000). Организация таких фокальных некрозов приводит к врастанию в просвет фиброзной ткани в виде полипов (рис. 1в). При этом в составе таких полипов имеются макрофаги (часто «пигментированные»), лимфоциты, фибробласты и миофибробласты.

Облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией

Начинается с терминальных бронхиол, впоследствии переходит на респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы и мешочки. Повреждение альвеол происходит в последнюю очередь, процесс никогда не начинается с межальвеолярных перегородок. Такой вариант бронхиолита характеризуется врастанием грануляционной ткани в бронхиолы и альвеолы (рис. 1б). В альвеолах появляются тельца Массона, в части альвеол скапливаются пенистые макрофаги, встречаются признаки интерстициального фиброза (фокально–узловая форма). В то же время архитектоника респираторной ткани довольно долго сохраняется. БООП может быть идиопатическим проявлением затяжной пневмонии, возникает при действии лекарств, при коллагеновых и аутоиммунных заболеваниях.

Респираторный бронхиолит

Считается, что РБ развивается у молодых людей – курильщиков не старше 35 лет, начавших курить в возрасте 7–9 лет (Niewhner D. et al., 1974). Морфологической основой РБ является врастающая в респираторные бронхиолы грануляционная ткань при отсутствии некроза эпителия и стенки (рис.1е). Во врастающей в просвет грануляционной ткани накапливаются «пигментированные» альвеолярные макрофаги.

Фолликулярный бронхиолит

Фолликулярный бронхиолит довольно часто развивается у детей (Kinane B.T. et al., 1996) и характеризуется гиперплазией лимфоидной ткани в стенках бронхиол вплоть до образования лимфоидных фолликулов (рис. 1д). Лимфоидная инфильтрация стенок бронхиол является основной причиной развития обструкции. По мнению S.A.Yousem et al.(1985), ФБ может являться составной частью других бронхиолитов.

Диффузный панбронхиолит

Диффузный панбронхиолит (ДПБ) – заболевание жителей тихоокеанского региона. Характеризуется развитием иммунной реакции, связанной с человеческим лейкоцитарным антигеном HLA–BW–54 или другими HLA–генами 6 хромосомы (Iwata M. et al., 1994, Sugiyama Y. et al., 1990). Бактериальная инфекция, как правило, имеет место у всех пациентов с таким бронхиолитом. При ДПБ неравномерно поражаются оба легких. Гистологически стенки бронхиол инфильтрированы лимфоцитами, плазматическими клетками, моноцитами/макрофагами.

Заключение

Этиология бронхиолитов крайне разнообразна. Клиническая картина, данные функции внешнего дыхания, КТВР, патогистологии различны при пролиферативных и констриктивных бронхиолитах. Патогистологически выделяют острые (экссудативные) и хронические (продуктивно–склеротические) варианты течения бронхиолита, которые могут существовать как в виде отдельных форм, так и в виде фаз одного процесса. Основой развития хронического бронхиолита является системный фиброз в зоне ацинуса.

Литература:

1. Авдеева О.Е., Авдеев С.Н., Чучалин А.Г. Современные представления об облитерирующем бронхиолите / В кн.: А.Г.Чучалин. Хронические обструктивные болезни легких.– М.: ЗАО Бином, С.–Петербург: Невский диалект, 1998.– С.462–478.

2. Есипова И.К. Легкое в патологии.– Новосибирск: Наука, Сиб. Отд., 1975.–310с.

3. Есипова И.К., Алексеевских Ю.Г. Структурно–функциональные особенности крупных и мелких бронхов и различия возникающих в них воспалительных реакций. // Арх. патологии.– 1994, №4.– С.6–9.

4. Черняев А.Л., Самсонова М.В. Облитерирующий бронхиолит /В кн.: А.Г.Чучалин. Хронические обструктивные болезни легких.– М.: ЗАО Бином, С.–Петербург: Невский диалект, 1998.– С.381–384.

5. Черняев А.Л., Чучалин А.Г. Патологическая анатомия и классификация бронхиолитов // Пульмонология. –2002.– №2.– С.6–11.

6. Adamson I.Y., Vincent R., Bjarnason S.G. Cell injury and interstitial inflammation in rat lung after inhalation of ozone and urban particulates // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.– 1999.– Vol.20.– P.1067–1072.

7. Burke C.M., Theodore J., Dawking K.D. et al. Post transplantant obliterative bronchiolitis and other late lung sequelae in human heart–lung transplantation // Chest.– 1984.– V.86.– P.824–829.

8. Epler G.R., Colby T.V.,McDoud T.C., et al. Bronchiolitis obliteranss organizing pneumonia.– N.Engl.J.Med.–1985.–v 312 .– h.152–158.

9. Colby T.V. Bronchiolitis. Pathologic considerations.// Am. J. Clin. Pathol.– 1998.– Vol.109.– P.101–109.

10. Iwata M., Sato A., Colby T.V. Diffuse panbronchiolitis./ In: GR Epler (ed) Diseases of the bronchioles. Raven Press, New York, 1994.– pp. 153–179.

11. Kinane T.B., Mansell A.L., Zwerdling R.G., Lapey A., Shannon D.C. Follicular bronchiolitis in the pediatric population / In: GR Epler (ed) Diseases of the bronchioles. Raven Press, New York, 1994.– pp. 409–413.

12. King T.E.Y. Bronchiolitis // Interstitial Lung desease (ed. Oliveri D., de Bois R.M.) .–ER monograph 44.–2000.–v 5.–p.244–266.

13. Lok S.S., Adisesh A., Pickering C.A. et al. Nitric oxide (NO) in lung transplant recipient with bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) // Eur. Respir.J.– 1997, V.10.– Suppl. 25.– A0246.

14. McDonough K.A., Kress Y. Cytotoxicity for lung epithelial cells is a virulence–associated phenotype of Mycobacterium tuberculosis // Infect. Immun.– 1995.– Vol.63.– P.4802–4811.

15. Mistchenko A.S., Robaldo J.F., Rosman F.C., Koch E.R., Kajon A.E. Fatal adenovirus infection associated with new genome type / J. Med. Virol.– 1998.– Vol.54.– P.233–236.

16. Muller N., Muller R. Diseases of the bronchioles: CT and histopathologic findings // Radiology.– 1995.– V.196.– P.3–12.

17. Niewhner D., Kleinerman J., Rice D Pathologic changes in peripheral airways of young cigarette smokers // N. Engl. J. Med.– 1974.– Vol.291.– P.755–758.

18. Peyrol S.,Cordier J.F.,Grimaund J.A. Intra–alveolar fibrosis of idiopathic

19. bronhiolitis obliterans – organizing pneumonia. Cell matrix patterns.– Am.J.Pathol. – 1990.–v.137. p.155–170.

20. Popper H.H. Bronchiolitis, an update // Virchows Arch.– 2000, v.437.– P.471–481.

21. Popper H.H., Juttner F.M., Pinter H. The gastric juice aspiration syndrome (Mendelson). Aspects in pathogenesis and .treatment in the pig // Virchows Arch.– 1986.– Vol.409.– P.105–117.

22. Sugiyama Y., Kudoh S., Maeda H., Suzaki H., Takaku F. Analysis of HLA antigens in patients with diffuse panbronchiolitis // Am. Rev. Respir. Dis. –1990.– Vol.141.–P.1459–1462

23. Verleden G.M., Rochete F., Van Raemdonck D. et al. Is there a role for measuring exhaled NO in in lung transplant recipients? // Eur. Respir. J.– 1997.– V.10.– Suppl.25.– A0245.

24. Wang B., Peng Z., Zhang X., Xu Y., Wang H., Allen G., Wang L., Xu X. Particulate matter, sulfur dioxide, and pulmonary function in never–smoking adults in Chongqing, China // Int. J.Occup. Environ. Health.– 1999.– Vol.5.– P.14–19.

25. Weibel T.R. Morphometry of lung .–Academic Press.– New–York.–1963.–258 p.

26. Yousem S.A., Colby T.V., Carrington C.B. Follicular bronchitis bronchiolitis // Hum. Pathol.– 1985.– Vol.16.– P.700–706.

27. Zompatory M., Poletti V., Rimoudi M. et al. Imaging of small airways diseases, with emphasis on high resolution computed tomography // Monalldy Arch. Chest Dis.– 1997.– V.52.– P.242–248.

Источник

Петр Михайлович Котляров, София Георгиевна Георгиади

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики Института повышения квалификации ФУ МБ и ЭП, г. Москва

Бронхиолит — заболевание дистальных отделов бронхиального дерева (терминальных и респираторных бронхиол). Терминальные (синоним — мембранозные) бронхиолы диаметром 1-2 мм переходят в респираторные (0,6 мм в диаметре), которые через поры связаны с альвеолами. Терминальные бронхиолы относятся к воздухопроводящим путям, респираторные — к переходным отделам респираторного тракта: они принимают участие в проведении воздуха и газообмене. Общая площадь сечения терминального отдела респираторного тракта во много раз превышает площадь сечения трахеи и крупных бронхов (53-186 см2 против 7-14 см2), при этом на долю бронхиол приходится только 20% сопротивления потоку воздуха. С клинических позиций любое воспалительное поражение бронхиол трактуется как констриктивный (облитерирующий) бронхиолит, что обусловлено сужением их просвета и нарушением функции воздухопроведения [1].

Различают острый и хронический процесс, при распространенном поражении выделяют диффузную форму — панбронхиолит. Констриктивные бронхиолиты разделяют на обусловленные вдыханием вредных веществ, приемом лекарств, постинфекционные, вызванные ревматоидным артритом, другими процессами и, наконец, неизвестного происхождения — идиопатические. С точки зрения гистоморфологических изменений стенок бронхиол выделяют целлюлярный, фолликулярный, пылевой, констриктивный, констриктивный с внутрипросветным полипозом, диффузный панбронхиолит.

Для всех бронхиолитов характерны: сходная клиническая картина с прогрессирующей одышкой, слабый ответ (за отдельными исключениями) на терапию глюкокортикостероидами, плохой прогноз.

Происходит концентрическое сужение терминальных бронхиол, частичная или полная их облитерация рубцовой соединительной тканью, разрастающейся в подслизистом слое и/или в адвентиции. Имеется бронхиолярный, перибронхиолярный хронический воспалительный инфильтрат, слизистые пробки в просвете, стаз секрета, формируются бронхиолоэктазы. В патологический процесс кроме терминальных и респираторных бронхиол могут вовлекаться крупные бронхи, где нередко обнаруживаются цилиндрические бронхоэктазы.

Для всех бронхиолитов характерны: сходная клиническая картина с прогрессирующей одышкой, слабый ответ (за отдельными исключениями) на терапию глюкокортикостероидами, плохой прогноз. Констриктивная форма бронхиолита приводит к выраженным патоморфологическим изменениям терминальных отделов респираторного тракта [2].

Возможности лучевых методов

Лучевые методы — рентгенография и рентгеновская компьютерная томография (КТ) — основные в прижизненной оценке макроструктуры легочной ткани [3-7].

Традиционная двухпроекционная рентгенография и продольная томография регистрируют далеко зашедшие случаи бронхиолитов, выявляя диффузное, диффузно-очаговое усиление легочного рисунка, эмфизематозно вздутые участки легкого, перибронхиальный фиброз крупных бронхов, уплотнение корней, малую подвижность диафрагмы (рис. 1). Изменения на рентгенограммах неспецифичны и наблюдаются не только при бронхиолитах, но и в целом ряде других патологических состояний.

Рис 1. Обзорная рентгенограмма легких

При отсутствии патологических изменений дистальные отделы респираторного тракта и паренхима легких на уровне дольки не находят отображения на компьютерных томограммах высокого разрешения (КТВР). Однако воспалительный процесс в бронхиоле вызывает утолщение стенки, накопление и стаз секрета в просвете, развитие гиповентиляции альвеол или, наоборот, ее вздутие за счет клапанного нарушения вентиляции. По мере развития фиброза нарушается гемодинамика за счет гипоксии, спазма, запустевания артериол, венул. Комплекс вышеописанных процессов в зависимости от локализации, распространенности, фазы течения приводит к появлению изображения патологически измененных бронхиол и альвеолярной ткани на КТВР.

В связи с малым сопротивлением терминальных отделов респираторного тракта на ранних этапах поражение бронхиол может протекать бессимптомно, не сопровождаясь изменениями функциональных тестов, а КТВР позволяет диагностировать болезнь на доклиническом этапе ее разв

КТ-признаки различных морфологических вариантов бронхиолита

Компьютерная томография в зависимости от гистоморфологического варианта обструктивного бронхиолита выявляет различные изменения макроструктуры респираторного тракта. Целлюлярная, фолликулярная формы, бронхиолиты курильщиков, профессиональные формы бронхиолитов имеют идентичное отображение при КТВР. Воспалительное поражение вовлекает все слои стенки бронхиолы и ее просвет (при фолликулярном бронхиолите происходит гиперплазия лимфоидных элементов), формируется перибронхиолярный компонент. На серии компьютерных томограмм определяются центрилобулярно расположенные, плотные, мелкие (1-2 мм) очажки или расположенная внутри дольки линейная структура такой же толщины с отходящими от основной линии под острым углом дополнительными «веточками». На некоторых ответвлениях, на основной линии возможна визуализация центрилобулярных очажков вышеописанной структуры. Данный симптом обозначен нами как «ветка вербы» (рис. 2). Данные симптомы обусловлены визуализацией при КТ бронхиол, уплотненных за счет воспаления и скопления слизи в просвете. При попадании их параллельно КТ-срезу они отображаются в виде «ветки вербы», при перпендикулярном расположении центрилобулярного очажка округлой формы — соответственно анатомическому ходу воздухопроводящих путей. Четкие контуры, однородная внутренняя структура, мягкотканная плотность (40-60 ед.) указывают на далеко зашедший воспалительный процесс, необратимые фиброзные изменения. Увеличение очаговых и линейных структур более 5-6 мм, возникновение нечеткости, размытости контуров свидетельствуют о распространении воспалительного процесса на окружающую альвеолярную ткань.

Рис 2. КТВР. Мелкоочаговые субплевральные структуры, симптом «ветки вербы»

Это является важным прогностическим признаком осложнения облитерирующего бронхиолита — облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией (ОБОП). Респираторный бронхиолит (бронхиолит курильщика) отличается от предыдущих видов бронхиолитов появлением очагов центрилобулярной эмфиземы, зон «матового стекла». Это обусловлено возникновением клапанного механизма нарушения вентиляции дольки за счет сужения просвета бронхиолы с последующим переходом в гиповентиляцию дольки. При сканировании на вдохе и выдохе вентиляция зоны поражения практически не меняется (как при эмфизематозных изменениях, так и при поражениях типа «матового стекла»), что указывает на их обструктивный генез (рис. 3).

Рис 3. КТ. Перибронхиальный фиброз, бронхоэктазы, симптом «матового стекла», центрилобулярная

Целлюлярный бронхиолит, если не был своевременно распознан и не подвергался лечению, может перейти в облитерирующий бронхиолит с развитием внутрипросветного полипоза или констриктивную форму бронхиолита. При первом возникают эндобронхиальные полипы из соединительной ткани, которые или флотируют в просвете, или плотно фиксированы на стенке бронхиолы. При КТ определяются центрилобулярно расположенные очажки размером 2-3 мм и более, отображающие грануляционную ткань полипов и перибронхиальное воспаление. Нередко в процессе динамического наблюдения за больным фолликулярным бронхиолитом определяется нарастание размеров выявляемых бронхиол, появление нечеткости их контуров, что указывает на прогресси рование процесса, развитие полипов.

В ряде случаев бронхиолит может начаться с развития полипоза, тогда превалирует визуализация центрилобулярных очажков как проявление полипоза, а симптом «ветки вербы» слабо выражен (рис.

Рис 4. КТВР (крупный план). Центрилобулярные очажки при фолликулярном бронхиолите

Констриктивная форма бронхиолита — итог всех видов заболевания. Развивается необратимый фиброз с концентрическим сужением бронхиолы. Фиброз распространяется вдоль бронхиолы, нарушает коллатеральную вентиляцию, вызывая обструкцию. Сужение просвета бронхиолы приводит к гипоксии, вазоконстрикции, возникновению первоначально воздушных подушек» (клапанный механизм), а затем ателектаза дольки. При КТ регистрируется «пестрая» картина легочной ткани за счет чередования участков повышенной и пониженной плотности, бессистемно чередующихся друг с другом. Это обусловлено нарушением кровотока в области констрикции бронхиолы, олигемией в данной зоне и перераспределением перфузии в зоны с ненарушенной вентиляцией. При КТ эти зоны имеют повышенную прозрачность. Мозаичность изменений плотности легкого лучше видна при сканировании одной и той же области легкого на вдохе и выдохе, так как вентиляция патологически измененной части легкого не меняется в различные фазы дыхания. При значительном распространении изменений, обусловленных обструктивным бронхиолитом, разница в плотности различных участков легочной ткани на вдохе и выдохе нивелируется, оставаясь одинаковой независимо от фазы дыхания.

Один из вариантов констриктивного бронхиолита — синдром Swyee-James, возникающий у детей после перенесенного вирусного бронхиолита. Поражение носит односторонний характер, развиваются бронхоэктазы с тонкой стенкой, участки центрилобулярной эмфиземы, снижение прозрачности легочной ткани.

В Японии впервые описана диффузная форма бронхиолита, названная диффузным панбронхиолитом. Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Тайване, Корее, Китае, Японии). Появились сообщения о выявлении данной болезни в Англии, Франции, Германии, США, Норвегии. Прослеживается связь заболевания с параназальными синуситами. При морфологическом исследовании выявляется цилиндрическая дилатация терминальных бронхиол. Интерстиций терминальных бронхиол, альвеолярных ходов, альвеол инфильтрирован «пенистыми» лимфоидными клетками.

За счет фиброза развивается центрилобулярная эмфизема [8]. При КТ определяются двусторонние, диффузные мелкоочаговые и линейные уплотнения (как при целлюлярной форме бронхиолита), утолщение стенок мелких бронхиол, дилатация просвета, поля «матового стекла» по периферии легкого, чередующиеся с участками центрилобулярной эмфиземы. Поражается практически все легкое (рис. 5).

Рис 5. КТ — перибронхиальный фиброз, центрилобулярная эмфизема, симптом «матового стекла», центрилобулярные очажки.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика бронхиолитов проводится с аллергическими альвеолитами (гиперчувствительными пневмонитами), при которых также возможно выявление мелкоочаговых изменений в легочной ткани. Однако они локализуются в альвеолах, диффузно, гомогенно распределены в легком. Как правило, клиническая картина обусловлена вдыханием сенсибилизирующего антигена.

Как было указано выше, облитерирующий бронхиолит при распространении полипоза на альвеолы приводит к развитию ОБОП. Очаговые инфильтративные изменения легких по ходу бронхов с образованием симптома «воздушной бронхограммы», реакция плевры в виде ее утолщения позволяют провести разграничение с бронхиолитами.

«Пестрая» картина легочной ткани может возникать не только при констриктивном бронхиолите, но и при других видах нарушения легочной гемодинамики — хронической тромбоэмболии легочных артерий, легочной гипертензии. Дифференциальная диагностика основывается на данных клинической картины, анамнеза.

Заключение

Таким образом, компьютерная томография, особенно в модификации КТВР, на сегодняшний день ведущий метод диагностики поражения дистальных отделов респираторного тракта, диагностики вида поражения, распространенности, нарушения вентиляции, динамики процесса. Традиционная рентгенография играет вспомогательную роль в ориентировочной оценке макроструктуры легкого, дифференциальной диагностике с другими заболеваниями, мониторинге динамики болезни.

Источник