Отит и осложнение на глаза

Описание

Отит — воспаление уха в соответствии с анатомическим принципом локализации бывает наружным, средним и внутренним. Офтальмологические симптомы описаны при заболеваниях среднего и внутреннего уха.

Средний отит — воспаление евстахиевой трубы и барабанной полости имеет острое или хроническое течение и бывает катаральным или гнойным. Редко развивается первично, а чаще как осложнение воспалительного процесса верхних дыхательных путей или инфекционного заболевания: скарлатины, тифа, кори и др.

Симптомы острого среднего отита: шум, ощущение заложенности и боль в ухе, иррадиирующая в темя, висок, зубы, повышение температуры тела, воспалительные изменения барабанной перепонки, а в случае ее прободения появляются гнойные выделения. Возможны осложнения — переход инфекции на сосцевидный отросток (мастоидит), внутреннее ухо (лабиринтит), внутрь черепа (внутричерепные осложнения), что проявляется различными описанными ниже офтальмологическими признаками.

Острый отит, особенно вскоре после начала заболевания у детей или реже после операции на ухе, может осложняться параличом лицевого нерва, проявляющимся зиянием глазной щели, невозможностью ее смыкания, слезотечением и последующим развитием нейтрофического кератита — keratitis е lagophthalmo. Если лагофтальм возникает спустя 2—3 недели после начала острого отита или в случаях его хронического течения, это показатель костного осложнения и необходимости операции на сосцевидном отростке или радикальной (И. И. Розенфельд).

Важным диагностическим признаком заболевания среднего уха является миоз на глазу соответственной стороны. Он же сохраняется после радикальной операции.

Особенно заметна анизокория после инсталляции раствора кокаина в оба глаза (кокаиновая проба) вследствие меньшего расширения зрачка на стороне поражения. В. И. Григорьева предлагает инсталляцию кокаина вместе с адреналином производить 2—3 раза с интервалом в 5 минут. При этом яснее выявляется анизокория. Объясняется анизокория воспалением или повреждением медиальной стенки барабанной полости, куда доходит часть симпатических волокон, расширяющих зрачок. Кокаиновая проба может способствовать диагностике наиболее сложных заболеваний среднего уха (Schroder). Marchesani и Koch у 13 из 19 больных с односторонней катарактой обнаружили миоз и заболевание среднего уха соответственной стороны. В виду исключения другой этиологии катаракт авторы связали их возникновение с повреждением, общей для уха и глаза, симпатической иннервации.

Острый или хронический гнойный средний отит может быть причиной метастатической офтальмии, для профилактики которой в таком состоянии больного противопоказаны внутриглазные операции.

Редкое наблюдение — вторичное вовлечение орбиты у больного средним отитом — описал И. С. Гешелин. Осложнилось заболевание вначале тромбозом поперечного и кавернозного синусов, а затем тромбозом орбитальных вен и застойным соском.

Мастоидит — воспаление ячеек сосцевидного отростка, костных перегородок между ними, а иногда и кортикальных слоев — возникает обычно как осложнение острого гнойного среднего отита, чаще на 3—5-й неделе болезни. При этом у больного возникает боль самостоятельная или при давлении на отросток, припухание и пастозность кожи в этой области, головная боль и ухудшение слуха от основного процесса и гноетечение из уха, которое может осложниться прорывом гноя на наружную поверхность сосцевидного отростка.

Распространение гнойного процесса на пещеристую часть пирамидки височной кости — петрозит чаще возникает при остром гнойном среднем отите, но может быть и при хроническом. При этом может возникнуть синдром Градениго. Он наблюдается на фоне обильного гноетечения из уха или трепанационной раны сосцевидного отростка из-за длительного гнойного процесса в пирамидке височной кости, особенно в ее верхней поверхности.

При этом поражается Гассеров узел, отводящий нерв, что проявляется резкой болью головы в лобно-теменной области, на стороне больного уха, иррадиирующей в глазницу, как бы «выворачивающей глаз», невралгической болью в половине лица, зубах, иногда гиперестезией кожи, тризмом из-за раздражения двигательных волокон тройничного нерва, иннервирующего жевательную мышцу, и выпадением или снижением корнеального рефлекса, парезом или параличом отводящего нерва, а отсюда диплопией и внутренним паралитическим косоглазием.

Дальнейшее распространение базального пахименингита или коллатерального отека может привести к вовлечению в процесс отводящего нерва другой стороны, и тогда возникает сходящееся паралитическое косоглазие обоих глаз и усиливается диплопия. Возможно присоединение поражения глазодвигательного нерва, тогда наступает птоз и отсутствует подвижность глаза — офтальмоплегия. В редких случаях страдает симпатическое сплетение сонной артерии, и тогда развивается синдром Ногпега: умеренный птоз, миоз, энофтальм на стороне поражения. Еще реже вовлекается лицевой, блоковый и другие нервы. В особо тяжелых случаях возможны внутричерепные осложнения (экстрадуральный абсцесс, гнойный менингит).

В. Темпля описывает свое наблюдение, когда паралич VI нерва у больного с отогенным серозным менингитом был на стороне, противоположной локализации ушного процесса, и одновременно отмечался двусторонний папиллит. Он же сообщает о симптоме Градениго без паралича VI нерва и, наконец, указывает, что сильная боль в глазу и орбите у больных средним отитом — грозный симптом и одно из показаний к неотложной операции на ухе, во избежание тяжелых осложнений.

Отогенная гидроцефалия (симптомокомплекс Simmonds) — осложнение среднего отита с повышением ликворного давления и нередко при общем хорошем самочувствии больного. Это осложнение рассматривают, как аллергическую реакцию, проявляющуюся повышением образования в сплетении хориоидеи ликвора и нарушением его резорбции.

Чаще болеют дети (Pfalz, KHnger, Hotz, 1961, по Schroder), с длительностью отита на протяжении 1—2 недель, со следующими симптомами: рвота церебрального происхождения без менингеальных симптомов, повышенное ликворное давление при нормальном составе жидкости, иногда двусторонний застойный сосок, сходящееся паралитическое косоглазие и диплопия вследствие пареза или паралича VI нерва. При застойном соске обнаруживают расширение размеров слепого пятна, иногда центральную скотому или биназальное сужение границ поля зрения. Во время обратного развития процесса сначала восстанавливается подвижность глаз, позже регрессирует застойный сосок (от недель до месяца).

И. М. Камьянов сообщает о развитии риногенной гидроцефалии у больных синуситами, в подавляющем большинстве страдающих хроническим одно- или двусторонним гайморитом. У ряда больных головная боль носила мигренозный характер, чему предшествовало мелькание в глазах и снижение остроты зрения.

Cameron указывает на возможность этого синдрома как проявление носоглоточного сепсиса и называет его токсической гидроцефалией. Для дифференциальной диагностики с внутричерепной опухолью следует учесть предшествующее заболевание уха или носоглотки и сохранение на многие месяцы застойного соска без нарушения зрительной функции.

Лабиринтит — воспаление внутреннего уха в виде разлитого или органического поражения периферических отделов звукового или вестибулярного анализаторов, заложенных во внутреннем ухе. Он может быть тимпаногенным, когда возникает как осложнение острого гнойного среднего отита или (реже) обострения хронического; менингогенным, развивающимся у больных менингитом при нормальном состоянии среднего уха, и является основным источником глухонемоты или гематогенным, как осложнение инфекционных заболеваний, за исключением менингита.

Вследствие анатомических связей вестибулярного аппарата с передними рогами спинного мозга, ядрами глазодвигательных нервов, подкорковыми образованиями стволовой части мозга, мозжечком и корой головного мозга, у больных лабиринтитом появляется дезориентация в пространстве, головокружение, нарушение статического и динамического равновесия, нистагм.

Нистагм — непроизвольные колебательные движения глаз у больных лабиринтитом — ответная реакция подкорковых и корковых отделов вестибулярного анализатора в связи с нарушением функции одного из лабиринтов (Н. М. Розенфельд). Лабиринтный нистагм состоит из 2 неодинаковых компонентов — быстрого и медленного.

Быстрый компонент имеет корковое происхождение, а медленный — лабиринтное. По быстрой фазе определяется направление нистагма. Он усиливается при отведении глаз в сторону быстрого компонента и ослабляется или совсем исчезает при повороте глаз в направлении медленного. Нистагм бывает ритмичным, крупно- или среднеразмашистым, обычно горизонтальным или ротаторно-горизонтальным, в отличие от вертикального или диагонального—стволового.

При гнойном лабиринтите в начале заболевания нистагм имеет направление в сторону больного уха, а затем — в сторону здорового, что является следствием выключения функции больного лабиринта и полной глухоты. У части больных возникает парез лицевого нерва и лагофтальм. У больных гнойным лабиринтитом спонтанный нистагм постепенно ослабевает и вскоре исчезает, но в случаях осложнения абсцессом мозжечка вновь усиливается. Изменение направления нистагма со стороны здорового уха на больное также указывает на вовлечение мозжечка. У больных лабиринтитом, в отличие от абсцессов мозга или опухолей височной доли и слухового нерва, сопровождающихся нистагмом, не бывает застойных сосков.

Содружественный нистагм — одинаковое направление нистагма обоих глаз имеет большое значение в диагностике ушных заболеваний. Так, если у больного, страдающего гнойным выделением из уха, в бессознательном состоянии возникает такой нистагм,— это показатель мозговых осложнений лабиринтита. В случае поражения gyrus angularis (задняя часть нижней области теменной доли) у больного появляется отклонение глаз в сторону поражения и птоз на здоровой стороне. К тому же паралич III нерва у больных отитом является признаком очень тяжелого внутричерепного осложнения.

В. Темпля пишет, что ни один глазной симптом не представляет такой важности и не исследуется отиатрами так часто, как нистагм при заболеваниях уха. Часто показаниями к операции вскрытия сосцевидного отростка или радикальной операции на ухе служит наличие и динамика нистагма.

Болезнь Меньера — приступы головокружения, шум в ушах, перемежающаяся тугоухость — связывают с поражением кортиева органа.

У больных глаукомой часто отмечается тугоухость, более соответствующая нетипичным кохлеарным нарушениям, называемым Меньероподобным синдромом. Schroder пишет, что некоторые авторы рассматривают глаукому и тугоухость как проявление возрастных изменений, однако с помощью церебральных слуховых тестов Maspetiol показал связь синдрома Меньера с нарушением церебральной регуляции, в частности диэнцефалона.

В свете этих данных, придавая значение диэнцефальной патологии в патогенезе глаукомы, можно признать влияние этой общей причины в возникновении глаукомы и синдрома Меньера.

А. Клименко понижение слуха по типу поражения звуковоспринимающего аппарата у больных глаукомой наблюдал в 2,7 раза чаще, чем в контрольной группе. Он же отмечал, что звуковые раздражения слухового анализатора вызывают повышение внутриглазного давления. Автор отметил у больных глаукомой угнетение функции вестибулярного аппарата и асимметрию в возбудимости лабиринтов.

В личном опыте у больных диэнцефальной глаукомой, особенно у страдающих шейным остеохондрозом, очень часты жалобы на тугоухость, головокружение и шум в ушах. О сочетании тугоухости и глаукомы у больных шейным остеохондрозом упоминает и Schroder.

—

Статья из книги: Офтальмологические симптомы при болезнях ЛОР-органов и полости рта | Золотарева М.М.

Источник

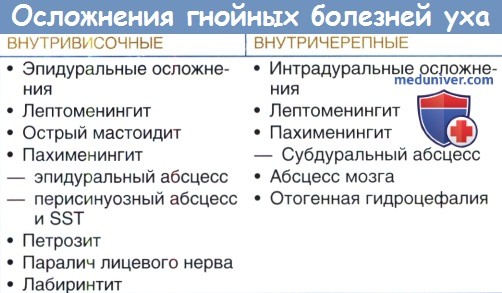

Все осложнения острого среднего отита — воспаления ухаКак писал Shambaugh в предисловии к книге «Хирургия уха», «ни одна отрасль медицинской науки не была изменена на более глубоком уровне, не продвинулась быстрее и не получила столько пользы от сульфаниламидов и антибиотикотерапии, как хирургия уха». Авторы вспоминают рассказы очевидцев о том, как после введения антибиотиков в Чикаго чудесным образом освобождались инфекционные больницы; это изменения нашло отражение и в отологии. В настоящее время проблема более коварна. Для молодого отиатра неприятным сюрпризом станут последствия вирусного поражения организма, когда у пациента с отитом в течение 12 часов развивается коматозное и почти предсмертное состояние. При написании данной главы авторы ставили задачу каталогизации и обобщения современных представлений о местных и внутричерепных осложнениях среднего отита в надежде, что катастрофические осложнения могут быть предотвращены при своевременном вмешательстве. Средний отит — это воспаление части или всего мукопериоста слуховой трубы, барабанной полости, антрума и всех пневматизированных пространств височной кости. Осложнения среднего отита определяются как распространение инфекции за пределы среднего уха. Как хронический, так и острый средний отит могут вызывать осложнения. До применения антибиотиков 52% осложнений были связаны с вирулентным острым средним отитом. В настоящее время наиболее частые осложнения возникают на фоне хронического среднего отита. Заболеваемость и смертность от осложнений можно минимизировать если хорошо знать специфические виды дренажа уха, основу патологического процесса, ранние проявления и симптомы осложнений. Эти обобщения важны в настоящее время, так как редкость возникновения осложнений ограничивает личный опыт многих отиатров.

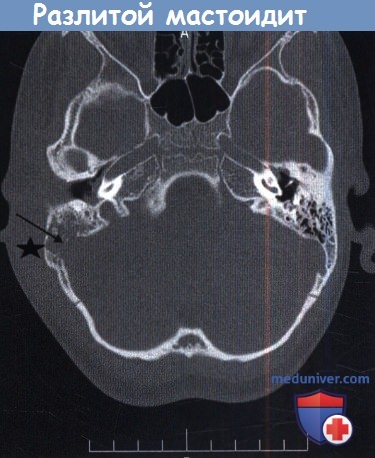

а) Перфорация pars tensa барабанной перепонки как осложнение острого воспаления уха. Острый средний отит бактериальной природы обычно поражает детей дошкольного возраста, как правило, источником инфекции является носоглотка. Первоначально воспаление в среднем ухе протекает с нагноением, осложнениями и их разрешением. За экссудацией серозно-фиброзного содержимого в среднем ухе следует воспалительная стадия, гиперемия и отек слизистой оболочки. При нарастании объема жидкости в среднем ухе давление на барабанную перепонку увеличивается, и если не выполнена миринготомия, происходит перфорация барабанной перепонки, обычно в передне-нижнем квадранте. Боль стихает, интоксикация и лихорадка уменьшаются. В большинстве случаев после стихания воспаления перфорация спонтанно закрывается. В европеоидной популяции перфорация персистирует у 2% пациентов. Снижение слуха ассоциировано с перфорацией и обычно умеренное. Пробы Вебера и Ринне положительные с обеих сторон. Аудиометрические исследования подтверждают камертональные тесты. Причины кондуктивной тугоухости при перфорации барабанной перепонки рассмотрены в отдельной статье на сайте. Перфорация барабанной перепонки может быть закрыта хирургическим методом. Каковы шансы на успех мирингопластики в таких случаях? Дисфункция слуховой трубы уменьшает шансы успешной мирингопластики. К сожалению, точная предоперационная оценка слуховой трубы невозможна. Состояние противоположной слуховой трубы не является определяющим. Лучшая корреляция определяется между дисфункцией слуховой трубы и пневматизацией сосцевидного отростка. Результат эффективности мирингопластики тем выше, чем лучше пневматизация сосцевидного отростка, достигая 95%. б) Острый мастоидит/субпериостальный абсцесс как осложнение острого среднего отита. Острый мастоидит представляет собой распространение воспаления острого среднего отита на антрум и клетки сосцевидного отростка. Такое распространение возможно через вход в пещеру, соединяющий эпитимпанум с антрумом. По данным Nager, «легкое течение острого мастоидита всегда сопровождает острый средний отит, однако воспалительный процесс локализуется в надкостнице». Таким образом, любое воспаление барабанной полости лучше называть тимпаномастоидит. Обычные КТ и МРТ исследования выявляют «мастоидит» даже при отсутствии клинических данных, боли и болезненности над сосцевидным отростком или любого доказательства разрушения костных ячеек. В таких случаях несоответствия необходимо проследить развитие тимпатномастоидита в субпериостальный абсцесс: если во время тимпаномастоидита вход блокирован воспалительной тканью, слизисто-гнойное содержимое может скапливаться в антруме и смежных ячейках. При усугублении инфекционного процесса, продолжающемся блоке входа в пещеру и неадекватной антибактериальной терапии может возникнуть ретроградный тромбофлебит с отеком и целлюлитом мягких тканей заушной области, вызывая ипсила-теральную боль в заушной области, отек и индурацию. Если гнойный процесс не дренируется спонтанным или хирургическим путем, происходит разрушение костных стенок клеток сосцевидного отростка, что приводит к сливному мастоидиту. Начиная с этой стадии, прогрессирование идет непрерывно с возможностью следующих осложнений:

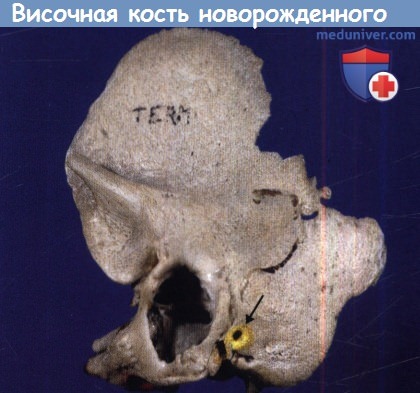

В многоцентровом исследовании 223 случаев мастоидита/острого среднего отита, Luntz et al. выявили, что в 88% случаев мастоидит возник у детей в возрасте до восьми лет. При поступлении в стационар в 22% случаях имелись местные или интракраниальные осложнения. Наиболее часто выявляли изолированную флору: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus puogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus (коагулазонегативный), Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. Культуры Pseudomonas spp. выявлены у 18 пациентов (8%), но следует отметить, что у 50% из них образец материала был взят из наружного слухового прохода. У 12 из 18 пациентов излечение произошло без осложнений, хотя противосинегнойные антибиотики не использовались. Эти авторы также обнаружили, что лечение антибактериальными каплями при остром среднем отите не гарантирует отсутствие мастоидита. Ранняя миринготомия позволяет обеспечить менее осложненное течение мастоидита. Несливной мастоидит эффективно лечат, используя внутривенное введение специфических антибиотиков, миринготомию и установление вентиляционной трубки (шунта). Однако в 20% случаев такого лечения недостаточно, и необходимо выполнить кортикальную мастоидэктомию. Внимательное наблюдение за такими детьми, позволяет предотвратить развитие серьезных осложнений. Разлитой мастоидит и субпериостальный абсцесс требуют детальной оценки и выполнения рентгенологического обследования. Лечение включает антибактериальную терапию препаратами четвертого поколения, миринготомию и кортикальную мастоидэктомию. Важно помнить, что у младенцев и маленьких детей шилососцевидное отверстие располагается на латеральной поверхности сосцевидного отростка. Следовательно, заушный разрез должен быть модифицирован и не должен спускаться ниже дна наружного слухового прохода с мониторингом лицевого нерва. Иммунокомпрометированные пациенты более восприимчивы к развитию разлитого мастоидита. Пациент на рисунке ниже был ВИЧ-позитивным. После эпизода острого среднего отита развился зигоматицит. При неадекватном лечении острого среднего отита могут возникнуть осложнения. Подострое течение среднего отита, следствие неадекватной терапии, замедляет стихание первичных симптомов острого отита, с прогрессированием заболевания и формированием острого мастоидального абсцесса без типичной интоксикации. Holt и Gates описали опыт лечения девяти пациентов с так называемым маскированным мастоидитом, у которых возникли интратемпоральные и/или внутричерепные осложнения. История заболевания в таких случаях представляет персистируютцее слабое раздражение, диарею и пульсацию в ухе после кажущегося улучшения острого отита после применения антибактериальных препаратов. Вялотекущее воспаление было обнаружено Meyerhoff et al. в височных костях при остром среднем отите. Основываясь на клинических данных, авторы заключили, что анаэробная флора, такая как Peptococcus spp. и Bacteriodes spp., развиваются в анаэробной среде сосцевидного отростка при блоке входа в пещеру грануляционной тканью. Эти анаэробные микроорганизмы обладают высокой вирулентностью и приводят к развитию остеита с минимальной или отсутствующей болью. У пациента на рисунке ниже выявлен безболезненный отек заушной области. Как часто бывает в таких случаях, барабанная перепонка утолщена, но интактна. При КТ выявлен субпериостальный абсцесс, потребовавший хирургического дренирования и кортикальной мастоидэктомии. В девяти случаях маскированного мастоидита Holt и Gates обнаружили ассоциированные осложнения, включавшие эпидуральный абсцесс (2 случая), паралич лицевого нерва (1), менингит и эпидуральный абсцесс (1), менингит (2), абсцесс мозга (2), и энцефалит (1). Важно очень внимательно следить за этим коварным заболеванием и при возможности выполнять КТ височной кости для исключения осложнений. При остром осложнении среднего отита необходимо выполнить КТ с контрастированием для выявления тромбофлебита или внутричерепных осложнений.

в) Петрозит как осложнение острого среднего отита. Петрозит (известный как апицит) — воспаление пневматизированных ячеек каменистой порции височной кости и редкое осложнение острого среднего отита. У многих людей верхушка пирамиды височной кости мало пневматизирована, при этом выделяют два основных вида пневматизации: Schuknecht классифицировал петрозит на острый и хронический. Острый петрозит: С точки зрения патологии острый петрозит аналогичен острому тимпаномастоидиту, описанному ранее. В большинстве случаев воспаление разрешается самостоятельно, бессимптомно. Если продукты воспаления сохраняются, то может возникнуть остеит в верхушке пирамиды височной кости, что приводит к диплопии и ретро-орбитальной боли. Компрессия отводящего нерва в канале Дорелло под связкой Грубера (каменисто-клиновидной), вызывает паралич ипсилатеральной латеральной прямой мышцы. Ипсилатеральный тройничный нерв, расположенный на верхушке пирамиды, также воспаляется, что приводит к ретро-орбитальным болям. Триада симптомов: средний отит, ипсилатерельная ретро-орбитальная боль, парез отводящего нерва известна как синдром Градениго. Диагноз подтверждается КТ-исследованием височной кости с высоким разрешением. Хронический пертозит: В дополнение к воспалительным изменениям происходит формирование новой костной ткани и резорбция. Остеит, затрагивающий костный лабиринт, твердую мозговую оболочку или вены, может вызывать лабиринтит, менингит, эпидуральный абсцесс или абсцессы мозга. Лечение петрозита включает системную антибактериальную терапию и хирургический дренаж. Первый этап включает выполнение мастоидэктомии с обнажением полукружных каналов. В этом случае можно подойти к верхушке несколькими доступами в зависимости от расположения инфекционного процесса, пневматизации височной кости и слуха. При глухом ухе транслабиринтный и чрезуш-ный доступы являются наиболее простыми и обеспечивают хороший обзор верхушки. Данный доступ возможен и при сохранившемся слухе, когда клиническое состояние угрожает жизни пациента, так как этот подход считается более удобным и безопасным, однако приведет к потере слуха. При переднем расположении более оптимальным считается трансулитковый доступ. При слышащем ухе подвисочный и подулитковый доступы обеспечивают подход к переднему расположению патологического очага. Ретролабиринтные или субаркуатные доступы позволяют выполнить дренаж задних клеток с сохранением слуха. г) Паралич лицевого нерва как осложнение острого воспаления уха. У детей чаще возникает вторичный паралич лицевого нерва после перенесенного острого среднего отита. Как и при других осложнениях острого среднего отита, риск развития снижает назначение антибиотиков. Обычно первые симптомы паралича возникают спустя несколько дней после начала острого среднего отита. Паралич лицевого нерва редко возникает как начальный симптом острого среднего отита. Патофизиология: Пути распространения патологического процесса: Микроорганизмы, вызывающие паралич лицевого нерва, схожи с таковым при остром среднем отите. Гнойный процесс или остеит вокруг обнажившегося нерва приводит к воспалению и отеку нерва. Токсины и ишемия играют второстепенную роль. Лечение:

д) Лабиринтит как осложнение острого воспаления уха. По классификации Schuknecht выделяют три типа лабиринтита: Серозный лабиринтит является осложнением острого или хронического среднего отита. Предполагается, что экзотоксины бактерий проникают во внутреннее ухо через овальное или круглое окно или фистулу лабиринта. Как осложнение острого среднего отита наиболее вероятны первые два пути распространения инфекции. Согласно Schuknecht, в острой фазе нет клинических признаков для дифференци-ровки серозного и гнойного лабиринтита. Диагноз ретроспективный. Если вестибулярные и слуховые функции частично или полностью восстанавливаются, можно сделать вывод о том, что лабиринтит был серозным. Margolis et al. исследовали слух на высоких частотах у детей, перенесших острый средний отит в контрольной группе. Было обнаружено, что в группе детей, перенесших острый средний отит, снижение слуха на высоких частотах встречалось чаще. В дополнение к антибактериальной терапии среднего отита при выявлении или подозрении на лабиринтит следует назначать адьювантную терапию глюкортикостероидами. — Также рекомендуем «Все осложнения хронического среднего отита — хронического воспаления уха» Оглавление темы «Осложнения среднего отита.»:

|

Источник