Отит и воспаление височной кости

Содержание:

Отит – это комплекс симптомов, которые сопровождают воспалительный процесс в ухе. В зависимости от места локализации, клинических проявлений и наличия экссудата различают несколько видов этого заболевания. Чтобы разобраться в этом необходимо начать с анатомии уха.

Как устроено человеческое ухо?

То, что мы привыкли называть «ухом», есть не что иное как наружное ухо, которое представлено ушной раковиной и наружным слуховым ходом, который упирается в барабанную перепонку. Эта часть слухового аппарата как таковая несет весьма условную функциональную нагрузку в сравнении с другими отделами. Задача ушной раковины сводится к тому, чтобы улавливать звуковые волны и направлять их в слуховой ход. Даже внешне по форме она отдаленно напоминает локатор.

Среднее ухо представлено барабанной полостью, в которой расположены три косточки – молоточек, наковальня и стремечко. Функция полости заключается в том, чтобы преобразовывать и усиливать звуковой сигнал. Основание стремечка отделяет среднее ухо от внутреннего. Большая часть воспалительных процессов, известных нам под названием отит, развивается именно тут, в среднем ухе.

Внутреннее ухо по виду напоминает улитку. Оно расположено в височной кости и заполнено жидкостью и волосовыми клетками. Функциональная нагрузка внутреннего уха – трансформация звуковых волн в нервные импульсы, которые мгновенно поступают в соответствующие отделы головного мозга.

Какие бывают отиты?

В зависимости от местонахождения принято выделять отит наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо обычно крайне мало подвержено воспалительным заболеваниям. В основном пациенты жалуются на возникновение угрей и фурункулов как непосредственно на раковине, так и в самом ходу. В последнем случае наибольшую трудность представляет собой асептическая обработка фурункула, особенно если он расположен достаточно глубоко. Всегда есть опасность повредить барабанную перепонку. Если очаг воспаления разрастается, то слух пациента может снижаться, однако, обусловлено это сугубо физическими факторами. После устранения высыпаний слух возвращается в полном объеме.

Наиболее часто встречается воспаление среднего уха. Это обусловлено анатомическими особенностями полости. Для проведения звуковой волны важную роль играет плотность среды, в которой она распространяется. Соответствующее давление обеспечивает евстахиева труба, которая соединяет барабанную полость с глоткой. Выравнивая давление в полости при каждом глотке, она также создает условия для проникновения инфекции в слуховой аппарат изо рта и носовых ходов. Так развивается отит.

Воспаление внутреннего уха – это чрезвычайно опасное заболевание, которое является осложнением отита среднего уха. Воспаление лабиринта улитки развивается быстро и чревато неотложными состояниями, которые представляют угрозу для жизни пациента – сепсисом или менингитом. Вероятность необратимой потери слуха в этом случае гораздо выше, чем при воспалении других отделов.

В зависимости от клинических проявлений отиты подразделяются на острые и хронические.

Острый отит характеризуется сильной болью и стремительным нарастанием симптоматики.

Хронический отит развивается вследствие не пролеченного острого и представляет собой чередование периодов обострения заболевания с периодами ремиссии.

Еще одна классификация отитов основана на наличии или отсутствии гнойного отделяемого. Таким образом, выделяют гнойный отит и катаральный.

Как развивается отит?

Отит бывает двух разновидностей – инфекционный и травматический.

Травматический отит встречается довольно редко. Самый распространенный вид травм, с которыми приходится сталкиваться врачам – это последствия гигиенических процедур, выполняемых при помощи ватной палочки. Необходимо помнить о том, что избавляться от серы необходимо только в области наружного слухового прохода. При попытке засунуть палочку глубже велик шанс повредить как ворсинки, расположенные в толще, так и саму барабанную перепонку. Если же в ухе образовалась пробка, которая значительно снижает слух, то это повод для визита к отоларингологу.

Другой вид травм связан с перепадом давления. Такое возможно при погружении на большие глубины или, напротив, при авиаперелетах.

Львиную долю всех отитов составляют отиты среднего уха инфекционной природы. Развиваются они как следствие ОРЗ вирусной или бактериальной природы. При значительной обсемененности слизистой носа развивается насморк, который представляет собой постоянное отделение слизи. Такая слизь по евстахиевой трубе может проникнуть в барабанную полость и вызвать воспаление. Особенно опасно загустение и высыхание слизи, так как затрудняет ее естественный отток. Дополнительным фактором, который способствует попаданию мокроты в ухо является неправильное или слишком интенсивное сморкание. Воспаление в евстахиевой трубе – евстахеит – провоцирует образование гноя, который в больших количествах способен вызвать перфорацию (разрыв) барабанной перепонки. После такого самопроизвольного дренажа состояние пациента постепенно улучшается, перепонка рубцуется, а боли стихают.

Однако насморк способен вызвать отит, даже при отсутствии непосредственного инфицирования барабанной полости. Дело в том, что обилие гноя в носовых ходах делает невозможным выравнивание давления через евстахиеву трубу. Постепенно давление в полости становится отрицательным, что также вызывает гноение.

У взрослых острый отит развивается реже, чем у детей. Это связано с тем, что с возрастом диаметр евстахиевой трубы увеличивается, что облегчает дренаж полости. Кроме того, взрослые менее активно шмыгают носом и более аккуратно прочищают пазухи сморкаясь. С возрастом аденоиды, которые встречаются у каждого второго ребенка, атрофируются и перестают сдавливать евстахиеву трубу.

Симптомы отита у взрослых

Симптоматика заболевания зависит от локализации воспалительного процесса. При отите наружного уха наблюдается умеренная гиперемия кожных покровов, покраснение ушной раковины. Боль может иррадиировать в висок или челюсть особенно во время жевания или разговора. При своевременной санации очагов воспаления – фурункулов и угрей – процесс быстро купируется и боли проходят.

Отит среднего уха характеризуется следующими симптомами:

- Острое воспаление проявляется сильной болью в ухе, которая может быть, как резкой, так и ноющей. Чаще всего пациенты указывают на «стреляние в ухе».

- Иногда отмечаются симптомы общего недомогания – повышенная температура тела, сонливость, лихорадка с ознобом. Следует отметить, что эти признаки характерны в целом для ОРЗ, осложнением которых часто и является отит.

- При гнойном отите возможно наличие выделений из слухового прохода. Это свидетельствует о перфорации барабанной перепонки.

- Перманентная заложенность уха или же постоянное присутствие фоновых шумов, снижение остроты слуха, что более характерно для хронического отита.

Отит внутреннего уха обычно развивается на фоне вышеописанных симптомов, к которым присоединяется навязчивое головокружение и тошнота. Ухудшение самочувствия наступает стремительно, и при отсутствии квалифицированной медицинской помощи прогноз для пациента неблагоприятный.

Диагностика отитов

Диагностика отитов у взрослых не представляет трудности. В отличие от маленького ребенка пациент практически всегда может объяснить, что у него болит ухо. Это и является основным диагностическим критерием.

Диагностика осуществляется в несколько шагов:

- Сбор анамнеза, то есть жалоб пациента. Недавно перенесенные ОРЗ или ОРВИ будут указывать на причину развития воспаления.

- Осмотр пациента – отоскопия – который проводится с использованием специального прибора, вводимого в слуховой канал.

- Если отит приобрел хронический характер, то врач может назначить проведение бакпосева слизи из носоглотки на чувствительность к антибиотикам. При остром гнойном отите этот метод практически не применяется, так как требует времени, которого у пациента нет.

- При нарастании симптомов или воспалении внутреннего уха проводится рентген костей черепа, компьютерная томография и МРТ.

Лечение отита у взрослых

При лечении отита пациенту показан полный покой. Обычно в терапии используются следующие группы препаратов:

- Сосудосуживающие капли в нос. Если при рините врачи рекомендуют воздержаться от деконгестантов, а нос промывать морской водой, то в данном случае осушение слизистой является залогом выздоровления. При отсутствии насморка через евстахиеву трубу начинает поступать воздух, давление выравнивается и создаются все условия для устранения воспаления.

- Противовоспалительные капли в ухо. В последнее время на рынке появилось множество комплексных лекарственных препаратов, которые одновременно содержат и противовоспалительный компонент, и обезболивающий, и антибиотик. Необходимо помнить о том, что применение таких капель должно быть клинически оправдано, поэтому не рекомендуется их применять без консультации с врачом.

- Антибиотики системного действия. Эта лекарственная группа также используется только по строгому предписанию врача. При выборе медикамента необходимо ориентироваться не только на эффективность антибиотика в плане конкретного возбудителя, но и на тот факт, хорошо ли проникает лекарство в барабанную полость.

- Для купирования общих симптомов часто назначаются противовоспалительные и жаропонижающие лекарства. Также могут быть показаны адаптогены для коррекции иммунитета.

Из хирургических методов используется рассечение барабанной перепонки и катетеризация, которые необходимы при наличии гноя в полости. При гнойном отите всегда существует опасность, что экссудат выльется не в сторону наружного уха, а напротив – в сторону внутреннего.

Из физиотерапевтических процедур применяют сухое тепло в виде компрессов (только при катаральном отите) или УВЧ (при хронической форме).

Профилактика отита

Наилучшим профилактическим мероприятием является повышение общего иммунитета и закаливание. Чем менее пациент подвержен ОРЗ, тем меньше шансов, что у его разовьется отит.

Если уж так получилось, что вы заболели, то необходимо регулярно очищать носовые пазухи и не допускать высыхания слизи. Сморкаться нужно крайне осторожно, при этом освобождая только одну ноздрю.

Если предстоит ныряние в бассейне или в открытом водоеме, то перед этим необходимо очистить наружный слуховой проход от излишков серы, а после плавания – закапать в ухо капли с антисептиком. Если ухо все-таки заложило, то нужно без промедления обратиться к врачу.

В самолете также может развиться отит из-за перепадов давления. В этом случае необходимо как можно чаще делать по глотку воды или сока. При глотании давление в барабанной полости и снаружи выравнивается.

Источник

Мастоидит – это воспаление пещеры сосцевидного отростка височной кости. В норме эта полость пневматизирована (заполнена воздухом), но при проникновении инфекции, наполняется гноем.

Мастоидит – это воспаление пещеры сосцевидного отростка височной кости. В норме эта полость пневматизирована (заполнена воздухом), но при проникновении инфекции, наполняется гноем.

Болезнь опасна тем, что может вызвать воспаление мозговых оболочек (менингит).

Развитие мастоидита не зависит от пола, чаще всего заболевание встречается у детей первого года жизни.

Общие сведения о заболевании

Мастоидит чаще всего развивается как осложнение отита среднего уха. Инфекция проникает из барабанной полости в сосцевидный отросток гематогенным путем (с током крови). Развитию воспаления способствуют:

- перфорация барабанной перепонки;

- хронические заболевания ЛОР-органов;

- болезни внутренних органов (сахарный диабет, хронический гепатит, пиелонефрит);

- туберкулез;

- сифилис;

- травмы головы;

- повреждения сосцевидного отростка;

- снижение иммунитета;

- авитаминоз.

Различают первичный мастоидит (воспаление изначально развивается в пещере височной кости) и вторичный (инфекция попадает туда из другого источника).

Чаще всего возбудителем заболевания является пневмококк, золотистый стафилококк, микобактерии, гемофильная и синегнойная палочки.

Клиническая характеристика

Заболевание развивается в несколько стадий:

- Экссудативная: патогенный микроорганизм проникает из среднего уха в ячейки сосцевидного отростка и провоцирует остеомиелит (воспаление костной ткани). В полостях скапливается жидкость – экссудат. Из-за отека отверстия ячеек закрываются, нарушая вентиляцию воздуха. Давление в пещере снижается. Из-за разницы в давлении из кровеносных сосудов в ячейки начинает просачиваться транссудат. Они заполняется вначале серозным содержимым, затем оно становится гнойным из-за размножения бактерий. В результате каждая отдельная ячейка сосцевидного отростка превращается в эмпиемы (гнойную полость). Эта стадия длится не более 10 дней, у детей течение стремительное – до 5 дней;

- Пролиферативная стадия – гнойный воспалительный процесс поражает стенки сосцевидного отростка, как результат – остеомиелит (расплавление кости). Параллельно формируется грануляционная ткань. В течение некоторого времени перегородки в сосцевидном отростке распадаются, и появляется единое пространство с гноем и грануляциями.

Если стенки отростка не выдерживают и разрушаются, гной проникает дальше в височную кость и соседние структуры, вызывая осложнения мастоидита.

Выделяют типичное (описано ниже) и атипичное течение заболевания. Для последнего характерно медленное прогрессирование мастоидита и стертая клиническая картина.

Как проявляется заболевание?

Симптомы мастоидита появляются через 1-2 недели после развития среднего отита (в редких случаях одновременно с ним). Резко ухудшается состояние больного:

- поднимается температура до 40оС;

- развиваются симптомы общей интоксикации (слабость, головная боль);

- появляется резкий шум в ушах, прострелы;

- нарушается сон.

Появляется интенсивная болезненность за ухом, которая отражается в височную, теменную область, глазницу или даже челюсть.

Следующий симптом – истечение гноя из уха. У детей данный признак можно заметить по темным пятнам на подушке после сна. Гной воспринимают как осложнение отита. Но его количество очень значительное, гораздо больше, чем объем полости, что указывает на вовлечение в процесс соседних с ухом структур.

Если гноя при мастоидите нет, это говорит либо о том, что целостность барабанной перепонки не нарушена, либо об истечении гноя внутрь черепа, что более опасно.

Кожа за ухом отекает, краснеет, воспаляется, при пальпации болезненна. Ухо оттопыривается вперед. Если гной из сосцевидного отростка прорывается под кожу, развивается абсцесс. Объем поражения увеличивается, вовлекаются соседние ткани теменной и затылочной области.

Если вовремя не начать лечение, может образоваться свищ – проход из пещеры сосцевидного отростка наружу.

Фото проявлений мастоидита:

Внимание, контент может оказаться неприятным для просмотра

У детей течение мастоидита крайне тяжелое: снижается аппетит, появляется нервозность, плаксивость. Возможна потеря сознания.

Диагностика

Диагноз «мастоидит» можно поставить на основании осмотра и опроса. Очень важны данные о перенесенном или текущем среднем отите.

Дополнительно при подозрении на мастоидит назначается КТ либо МРТ.

Данные методы диагностики позволяют оценить степень поражения пещеры, количество гноя и насколько близко процесс подошел к головному мозгу или лицевому нерву.

Данные методы диагностики позволяют оценить степень поражения пещеры, количество гноя и насколько близко процесс подошел к головному мозгу или лицевому нерву.

Простые рентгенограммы используются редко (если нет альтернатив). Тогда потребуется снимок в нескольких проекциях.

Обязательно назначают общий и биохимический анализ крови и анализ мочи.

Лечением и диагностикой данного заболевания занимается хирург либо оториноларинголог.

Дифференциальная диагностика мастоидита проводится со средним отитом, фронтитом, гнойным околоушным лимфаденитом, фурункулом слухового прохода.

Возможные осложнения

Анатомическое расположение сосцевидного отростка указывает на возможные осложнения. Если происходит расплавление стенок височной кости и прорыв гноя, развиваются следующие состояния:

Поражение лицевого нерва (паралич мускулатуры лица)

- нарушение слуха (тугоухость, звон в ушах, лабиринтит);

- воспаление оболочек головного мозга;

- эпидуральный абсцесс;

- тромбоз мозговых синусов;

- инфицирование глазного яблока;

- поражение лицевого нерва (паралич мускулатуры лица);

- абсцесс Бецольда (гнойное воспаление за грудино-ключично-сосцевидной мышцей, которая расположена на шее);

- абсцесс Чителли (глубокое поражение шеи из-за прорыва гноя из перисинуозного абсцесса);

- гнойный медиастенит;

- сепсис.

Последствия данного заболевания тяжело поддаются лечению.

Мастоидит легче предотвратить, чем вылечить. Для этого нужно своевременно обратиться к ЛОР-врачу при развитии поражений уха. Назначается лечение антибиотиками, которое препятствует дальнейшему размножению бактерий.

Но даже в таком случае мастоидит возможен в двух случаях: у детей (из-за особенностей анатомии, затруднен отток жидкости из среднего уха) и при устойчивости микроорганизмов к лекарствам.

Как вылечить болезнь?

Пациент с мастоидитом требует госпитализации и постоянного наблюдения медперсонала.

- Первая ступень лечения – внутривенное введение антибиотиков. Можно использовать комбинацию препаратов. Основные: Цефтриаксон, Азитромицин, Цефепим, Цефаклор, Амоксиклав и др. Лечение длительное – не менее 2 недель;

- Противовоспалительная терапия проводится гормональными препаратами: Преднизолон, Дексаметазон (5-7 дней);

- Лечение антигистаминными средствами помогает снизить отек тканей: Фенкарол, Супрастин, Кларитин.

Если медикаментозная терапия не дает эффекта, нужна хирургическая операция с целью очищения гнойной полости.

Есть два варианта:

Есть два варианта:

Первый – в барабанной перепонке делают отверстие, через которое производят промывание антисептиками.

Второй – трепанация височной кости и промывание самой пещеры (мастоидотомия). После ставится дренаж.

Мастоидит в экссудативной стадии можно вылечить с помощью лекарственных препаратов, но в других случаях необходима помощь хирургов.

Прогноз

Терапия мастоидита длительная, потому что антибиотики слабо проникают через костные структуры. Чем раньше начать лечение, тем более вероятен положительный результат.

При появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться за помощью к врачам.

Источник

Воспаление височной кости на томограммах

а) Острый отомастоидит. Острый средний отит и мастоидит — это клинические диагнозы. Вначале процесс характеризуется неспецифичным диффузным и гомогенным затенением барабанной полости и клеток сосцевидного отростка. При отсутствии срочного лечения инфекционного воспаления, начинается некроз стенок клеточной системы, ведущей к образованию слияний очагов и абсцедированию.

Нагноение может разрушать кортикальный слой сосцевидного отростка и приводить к субпериостальным абсцессам различной локализации. Если имеется дегесценция или деструкция костной стенки под сигмовидным синусом, могут развиваться внутричерепные осложнения, такие как эпидуральный или интрамедулярный абсцессы, тромбоз сигмовидного синуса, перисинуозный абсцесс.

В случае подозрения на внутричерепные осложнения должны выполняться КТ и МРТ с контрастированием вовлеченных внутричерепных структур и мест распространения процесса из уха.

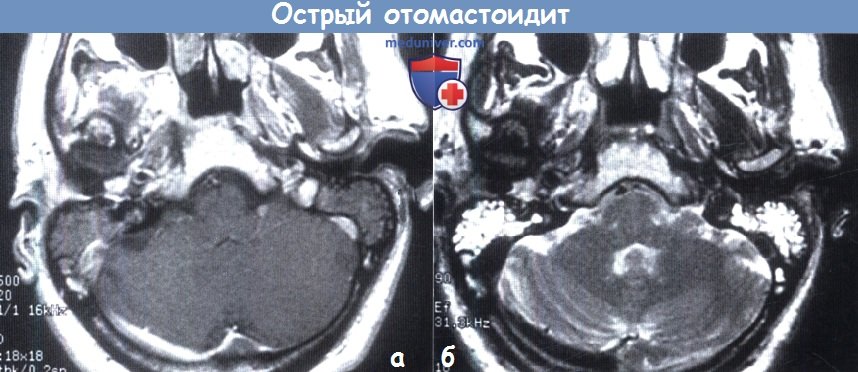

Острый отомастоидит: MPT.

А. Т1; Б. Т2. В режиме Т1 клетки сосцевидного отростка заполнены содержимым (гноем),

соответствующим сигналу более высокой интенсивности, чем просто жидкость, который становится светлее в режиме Т2.

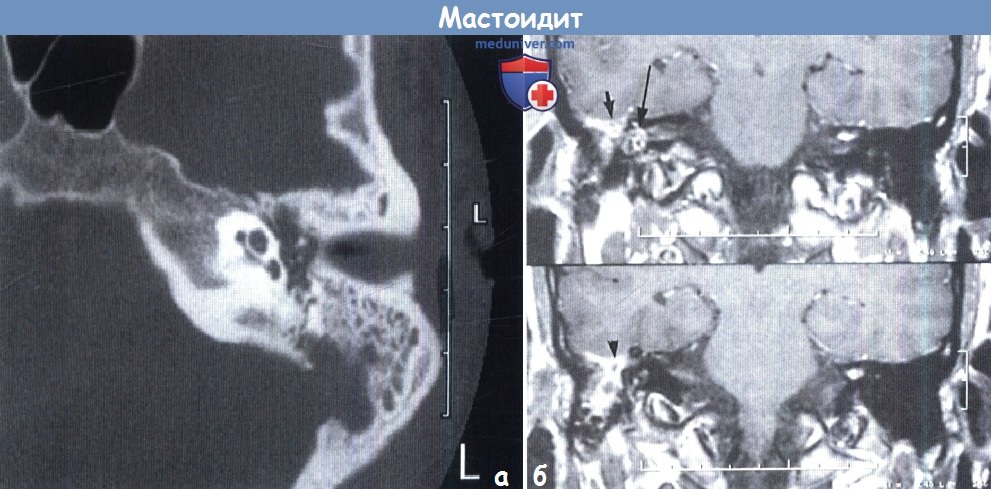

а — Острый мастоидит с перисинуозным абсцессом и тромбозом сигмовидного синуса.

Аксиальня КТ позволяет увидеть сливную полость в левом сосцевидном отростке с эрозией стенки синуса.

Отмечается затенение барабанной полости и отечность кожи наружного слухового прохода. L, левое ухо.

б — Подострый осложненный мастоидит: коронарная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Усиление грануляционной тканью и абсцесс, заполняющий правый сосцевидный отросток.

Крыша частично разрушена с формированием эпидурального абсцесса (маркер).

Отмечается утолщение и усиление прилежащих мозговых оболочек (короткая стрелка) и усиление структур внутреннего уха, обусловленное острым лабиринтитом (длинная стрелка).

б) Хронический отомастоидит. Могут быть выделены два типа подострых состояний: обусловленные хронической инфекцией и имеющие туботимпанальную природу. Персистирующие инфекционные компоненты обусловлены невысокой вирулентностью микроорганизмов или развиваются при отсутствии разрешения острого воспалительного процесса.

Типичные томографические находки представлены утолщением трабекул сосцевидного отростка, негомогенным затенением воздухоносных клеток, а при отсутствии перфорации — негомогенным затенением барабанной полости. Вовлеченные воздухоносные клетки уменьшаются в размерах, а затем облитерируются. Резидуальные клетки, антрум и барабанная полость обычно заполняются грануляциями и жидкостью. Может формироваться эрозия длинного отростка наковальни.

Туботимпанальная этиология является следствием недостаточной аэрации среднего уха через слуховую трубу или обструкцией последней при воспалении слизистой оболочки. При КТ выявляют затенение барабанной полости и клеток сосцевидного отростка, уменьшение их свободного просвета, обусловленное ретракцией барабанной перепонки и сближением ее с промонториумом.

Типично склеротические бляшки не являются редкой находкой и бывают достаточно крупными, проявляясь в виде линейных отложений в барабанной перепонке и слизистой оболочке над промонториумом, или как частично обызвествление массы в аттике, часто округлые и фиксирующие цепь слуховых косточек.

Хронический средний отит: коронарная КТ.

Барабанная полость затенена, барабанная перепонка утолщена и втянута.

в) Злокачественный некротический наружный отит. Злокачественный наружный отит представляет собой острый остеомилит височной кости, встречается у больных диабетом и иммуносупрессией, и вызывается бактерией Pseudomonas. Инфекционное воспаление начинается в наружном слуховом проходе, но распространяется с вовлечением костных стенок канала.

Патологический процесс часто затрагивает барабанную полость и сосцевидный отросток. Обычно инфекция разрушает нижнюю стенку слухового прохода на границе костной и хрящевой частей и поражает лицевой нерв в шилососцевидном отверстии. Дальнейшее прогрессирование заболевания вовлекает яремную ямку и IX, X, XI, XII ЧМН. Распространение кпереди вызывает нарушение функционирования височно-нижнечелюстного сустава.

КТ — идеальный метод диагностики вовлеченности наружного слухового прохода, среднего уха и пирамиды. МРТ предпочтительнее при поражении лицевого нерва или структур, окружающих височную кость.

Некротический наружный отит: А. Аксиальная; Б. Коронарная проекции.

Дно и передняя стенка наружного слухового прохода разрушены инфекцией, распространяющейся в височную кость и височно-нижнечелюстной сустав.

г) Острый лабиринтит. Усиление изображения внутри просвета лабиринта часто выявляется при МРТ после инфузии контраста пациентам с острым бактериальным или вирусным лабиринтитом и внезапной острой глухотой. Усиление структур внутреннего уха предположительно обусловлено повреждениями эндотелия капилляров, что ведет к нарушению гематолабиринтного барьера.

д) Хронический лабиринтит. Хронический лабиринтит может быть локализованным, вызванным фистулой костного лабиринта, и диффузным. Просвет внутреннего уха полностью или частично заполняется грануляциями или фиброзными тканями. Остит лабиринта ведет к полной или частичной костной облитерации просвета. Различные виды костной облитерации внутреннего уха могут быть выявлены при КТ, но фиброзная облитерация определяется только при МРТ. При последовательности Т2 отсутствует высокий сигнал, характерный для нормальной структуры.

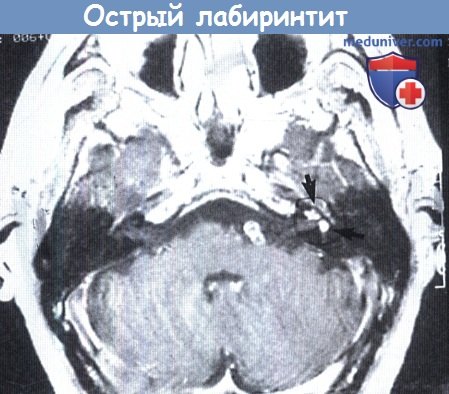

Острый лабиринтит: аксиальная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Отмечается значительное усиление левой улитки и преддверия (стрелка).

е) Лицевой неврит. Двустороннее усиление изображения лицевого нерва, особенно в области переднего коленца, часто определяется при МРТ выполненной с контрастированием.

Асимметричное усиление лицевого нерва, более выраженное со стороны поражения, характерно для паралича Белла и синдрома Ханта. Интенсивность усиления зависит от стадии процесса. Обычно интенсивность более высока на ранней стадии и меняется в зависимости от течения заболевания, угасая при разрешении паралича. При параличе Белла вовлеченность сегментарна и обычно ограничена передними коленами, лабиринтом и барабанными сегментами.

Мастоидальная порция вовлекается редко. При синдроме Ханта, развивающемся при опоясывающем лишае, изображение более диффузно, и часто распространяется во внутреннем слуховом проходе.

Неврит лицевого нерва (синдром Ханта): А. Аксиальная; Б. Коронарная МРТ в режиме Т1 после контрастирования.

Переднее колено, лабиринтный и проксимальный тимпанальный сегменты правого лицевого нерва усилены (короткие стрелки).

Усиление распространяется по лицевому нерву во внутренний слуховой проход (длинная стрелка).

— Также рекомендуем «Холестеатома височной кости на томограммах»

Оглавление темы «Болезни височной кости на томограммах.»:

- Воспаление височной кости на томограммах

- Холестеатома височной кости на томограммах

- Классификация опухолей височной кости

- Хемодектома височной кости на томограмме

- Шваннома височной кости на томограмме

- Менингиома височной кости на томограмме

- Гемангиома височной кости на томограмме

- Липома и киста височной кости на томограмме

- Аневризма височной кости на томограмме

- Опухоль эндолимфатического мешка височной кости на томограмме

Источник