Отличия крупозной от долевой пневмонии

Содержание

- Формы долевой пневмонии

- Симптомы долевой пневмонии

- Дифференциальная диагностика очаговой и долевой пневмонии

Долевая пневмония — это острое заболевание, способное охватить одну или несколько легочных долей. Плевра тоже может быть вовлечена в патологический процесс. Данная болезнь более характерна для взрослых.

Штаммы пневмококка становятся возбудителями болезни в большинстве случаев. В легкое они в основном попадают бронхогенным путем, реже — гематогенным и лимфогенным.

Формы долевой пневмонии

С учетом локализации процесса выделяются несколько форм данного заболевания. Что касается частоты локализации процесса, то правостороннему поражению отводится ведущее место. В месте бифуркации трахеи правый главный бронх является ее продолжением. По его дальнейшему разделению анатомически выделяются нижняя, средняя и верхняя доли правого легкого.

Наиболее длинным и узким является среднедолевой бронх. Именно поэтому среднедолевая пневмония справа является очень распространенным явлением. Если плевра тоже вовлекается в процесс, долевое воспаление приобретает характер крупозного.

Нижнедолевая пневмония часто сопровождается поражением диафрагмальной плевры и псевдокартиной «острого живота». Результатом становятся ошибочные хирургические вмешательства по поводу холецистита, а также перфорации язвы желудка либо двенадцатиперстной кишки.

Верхнедолевая пневмония характеризуется тяжелым течением. У пациента отмечаются высокая температура, выраженная одышка, нарушения гемодинамики, бредовые состояния. Данный вариант долевой пневмонии более характерен для детей и лиц старческого возраста. Физикальные данные довольно скудные.

Верхнедолевая пневмония возникает реже, чем нижнедолевая, из-за специфики строения легкого. Анатомическими особенностями объясняется и тот факт, что верхнедолевая пневмония возникает чаще слева, чем справа.

В данной ситуации велико значение дифференциального диагноза. Врач, в первую очередь, должен определить, что именно спровоцировало беспокоящую пациента симптоматику — верхнедолевая пневмония или туберкулез. Необходимо помнить, что в случае туберкулеза процесс развивается медленно, без яркой клиники, в частности, температура в большинстве случаев субфебрильная.

Симптомы долевой пневмонии

Данная болезнь характеризуется внезапным острым началом. Самые ранние признаки заболевания следующие:

- общеинтоксикационные (лихорадка в течение 7-10 суток с повышением температуры до уровня 39 градусов и более, озноб, общая слабость, потливость, головные боли);

- бронхолегочные (кашель, выделение мокроты, при дыхании — плевральные боли со стороны поражения, одышка).

Неосложненная долевая пневмония характеризуется тем, что суточные скачки температуры незначительны — 0,5-1 градус. Развитие септических и гнойно-деструктивных осложнений сопровождается суточными температурными скачками в пределах 1-2 градусов и регулярно повторяющимися ознобами. У ослабленных пациентов, а также у пожилых лихорадка может отсутствовать.

Болевые ощущения в грудной клетке при долевой пневмонии в основном острые, с четкой локализацией. На пике глубокого вдоха они усиливаются, поэтому дыхание у больных в основном поверхностное.

В течение первых двух суток кашель сухой и непродуктивный. Обычно он проявляется при глубоких вдохах, вместе с плевральными болями. С появлением фибринозного экссудата начинает в малом количестве отделяется вязкая слизисто-гнойная мокрота, возможно, «ржавого» характера из-за примесей крови.

Степень выраженности одышки у пациентов зависит от того, насколько тяжело протекает воспалительный процесс. У молодых пациентов часто наблюдается ощущение дефицита воздуха. Если болезнь протекает тяжело, в особенности на фоне легочных и сердечных патологий, то развивается острая дыхательная недостаточность. При этом возникают одышка, цианоз в области носогубного треугольника, мучительное ощущение нехватки воздуха.

Неврологическая симптоматика проявляется бессонницей, возбуждением, галлюцинациями, бредом, в некоторых случаях — потерей сознания. Возможны функциональные расстройства в виде неустойчивого стула, потери аппетита, тахикардии.

Дифференциальная диагностика очаговой и долевой пневмонии

Признаки и исходы этих двух вариантов воспаления легких имеют отличия, обусловленные спецификой морфологических изменений. При очаговой пневмонии процесс обычно ограничивается охватом дольки или сегмента.

Если очаги сливаются и охватывают значительную часть доли либо всю долю, речь идет о сливной очаговой пневмонии. Очаговое воспаление отличается от долевого тем, что плевра вовлекается в процесс только в случае поверхностной локализации либо при сливной очаговой пневмонии.

Также очаговое воспаление, в отличие от долевого, как правило, не сопровождается гиперчувствительностью немедленного типа. Очаговая пневмония характеризуется более постепенным и не столь бурным формированием воспалительного очага. Нарушение сосудистой проницаемости меньше, чем при долевом воспалении.

При очаговой пневмонии экссудат содержит малое количество фибрина, в большинстве случаев имеет серозный либо слизисто-гнойный характер. Связано это с меньшей, по сравнению с долевой пневмонией, выраженностью сосудистой проницаемости в очаге воспаления. Этой же причиной обусловлено отсутствие условий для массивного проникновения эритроцитов через просвет альвеол.

Источник

Лекция №9.

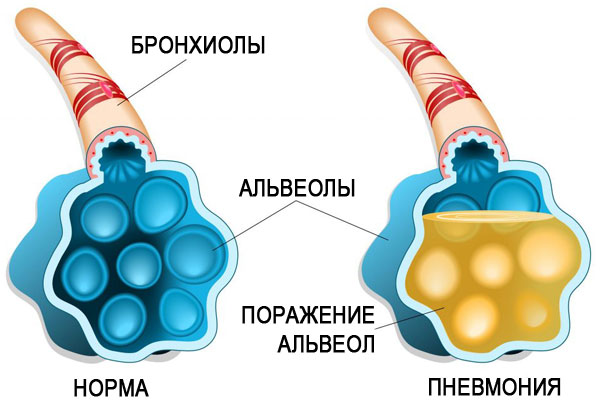

Пневмония— острый инфекционный воспалительный процесс в легочной ткани с вовлечением всех структурных элементов легочной ткани и обязательным поражением альвеол.

Этиология. Пневмония вызывается патогенной или условно-патогенной флорой при нарушении естественных механизмов защиты организма. Причины: Основными бактериальными возбудителями пневмоний являются пневмококк, стрептококк, микоплазма, легионелла, гемофильная палочка, маракселла и стафилококк. Вирусные инфекции являются причиной примерно 5% пневмоний. Способствующими факторами являются переохлаждение, перепады температуры окружающего воздуха, сквозняки.

Распространенность пневмонии составляет 3,6—16 человек на 1000 населения в год, а в группе старше 60 лет — 20—25/1000. Смертельные исходы при пневмониях отмечаются, главным образом, в старшей возрастной группе с наличием сопутствующей хронической патологии и достигают 20—50%.

Патогенез пневмонии: микроорганизм, проникая в легочную ткань, выделяет токсины, которые нарушают проницаемость сосудов.

Стадии патогенеза:

I стадия: прилива — в альвеолы проникает экссудат (состоит из фибрина и клеток крови), возникает отек легочной ткани, в которой накапливается много возбудителей.

II стадия: красного опеченения — в альвеолярный экссудат из сосудов проникают эритроциты. Участок легкого становится плотным, красного цвета.

III стадия: серого опеченения -в альвеолы проникают лейкоциты, которые разрушают возбудителя. Легкое становится серого цвета.

IV стадия: разрешения — экссудат в альвеолах рассасывается, альвеолы заполнены лейкоцитами, благодаря которым происходит обратное развитие воспалительного процесса.

Классификация пневмоний:

Внебольничные — возникают вне больничной обстановки;

Внутрибольничные (госпитальные) развиваются через 48 часов и позднее после госпитализации;

Аспирационная пневмония (аспирация содержимого ротоглотки);

Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ – инфекция, ятрогенная иммуносупрессия).

По распространенности процесса:

Очаговая. При очаговой пневмонии поражаются 1 или несколько сегментов легкого, причем участки поражения легочной ткани чередуются с нормальными, и процесс выражен менее ярко, чем при долевой пневмонии.

Долевая. При долевой пневмонии поражается доля легкого или более одной доли. При этом отмечается тяжелое течение заболевания, т. к. доля легкого исключается из акта дыхания и развивается гипоксия, в результате чего страдает сердечно-сосудистая, дыхательная, центральная нервная система.

Клиника.Выделяют степенитяжести течения болезни (легкая, средней тяжести, тяжелая, крайней степени тяжести — ЧДД более 40, пульс более 100; резко выраженная интоксикация с церебральными и неврологическими расстройствами — сопор, острый психоз, расстройства ритма дыхания, менингеальные симптомы и др.)

Характерныедля очаговой пневмонии симптомы:

Остролихорадочное начало заболевания. Синдром интоксикации (общая слабость, потливость, повышение температуры тела, снижение аппетита, тошнота, иногда рвота). Кашель с мокротой. Могут быть нерезко выраженные боли в грудной клетке и одышка. При осмотре бледность, могут быть признаки дыхательной недостаточности – одышка, цианоз; при перкуссии характерно притупление перкуторного звука над очагом пневмонии; аускультативно — наличие крепитации и мелкопузырчатых хрипов.

Долевая пневмония. Начинается остро, внезапно, с резкого озноба, проливного пота, повышения температуры тела до 40 °С, чувства ломоты во всем теле, слабости, разбитости. Нарушаются сон и аппетит. Появляется кашель, сначала сухой, затем с гнойной или «ржавой», кровянистой мокротой, выраженная одышка и боли в грудной клетке, усиливающиеся при глубоком дыхании. При осмотре отмечается одышка, отставание при дыхании половины грудной клетки на стороне воспаления. При перкуссии — зона тупого звука, при аускультации — крепитация. Если образуется выпот в плевральной полости, при аускультации в этой зоне отмечается ослабление или исчезновение дыхательных шумов.

Диагностика. Общий анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, ускорение СОЭ. Общий анализ мочи: может появиться белок, иногда гематурия («токсическая почка»). Биохимический анализ крови: повышение уровня глобулинов, появляется С-реактивный белок. Общий анализ мокроты: лейкоциты. Бактериологическое исследование мокроты с определением чувствительности к антибиотикам: микробная флора. Рентгенологическое исследование (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография грудной клетки): наличие затемнения доли или сегмента легкого.

Источник

В

развитии пневмонии основную роль играет

инфекция: бактериальная, вирусная, реже

грибковая. В зависимости от распространенности

процесса различают пневмонию, поражающую

долю, — это крупозная, или плевропневмония,

и поражающую ограниченный участок

(дольку), — это очаговая, или бронхопневмония.

Очаги воспаления могут быть единичными

и множественными; возможно их слияние

(сливная пневмония); они могут локализоваться

одновременно и в разных участках обоих

легких, преимущественно в нижних отделах.

Отличие этих двух пневмоний (крупозной

и бронхопневмонии) состоит не только в

площади поражения, но и в особенностях

клинической картины.

Крупозная

пневмония — это острый воспалительный

процесс, захватывающий всю долю легкого

или ее значительную часть; характеризуется

определенной цикличностью патоморфологических

изменений и стадийностью клинического

течения.

Бронхопневмония

(очаговая пневмония) чаще носит вторичный

характер, отличается различной степенью

выраженности симптомов поражения легких

и бронхов, интоксикации. Это в значительной

мере связано с особенностями возбудителя

и, несомненно, с наличием сопутствующей

патологии, состоянием систем и органов

организма.

Для

нее характерен выраженный полиморфизм

клинических проявлений, обусловленный

разнообразием этиологии и частым

вторичным ее характером, наличием

«фоновой» патологии, маскирующей

бронхопневмонию.

7. Хроническая обструктивная болезней легких.

Определение

ХОБЛ

– заболевание, характеризующееся не

полностью обратимым ограничением

воздушного потока. Ограничение воздушного

потока, как правило, имеет неуклонно

прогрессирующий характер и вызвано

патологической реакцией легочной ткани

на раздражение различными патогенными

агентами и газами.

Ключевыми

положениями определения ХОБЛ являются:

Клиническая

картина:

длительный

кашель, продукция мокроты, одышка,

усиливающаяся по мере нарастания тяжести

заболевания; в терминальной стадии –

тяжелая дыхательная недостаточность

и легочное сердце.

Патофизиологические

механизмы:

ограничение

воздушного потока, мукоцилиарная

дисфункция, нейтрофильное воспаление

и структурные изменения дыхательных

путей, которые приводят к нарушению ФВД

по обструктивному типу:

Изменение

экспираторной части кривой «поток-объем»,

Снижение

соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%,

Снижение

постбронхолитического значения ОФВ1 <

80% от должной величины,

Прогрессирующее

снижение этих показателей,

Нарушение

газообменной функции легких.

Морфологические

изменения:

хронический прогрессирующий воспалительный

процесс дыхательных путей и легочной

паренхимы, особенно респираторных

бронхиол, существующий вне зависимости

от степени тяжести заболевания.

Факторы риска

развития ХОБЛ

Основными

факторами риска развития ХОБЛ являются:

курение (как активное, так и пассивное);

воздействие профессиональных вредностей

(пыль, химические полютанты, пары кислот

и щелочей) и промышленных полютантов

(SO2,

NO2,

черный дым и т.п.); атмосферное и домашнее

(дым от приготовления пищи и органического

топлива) загрязнения воздуха; наследственная

предрасположенность.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

30.04.201545.24 Mб53Епифанов Лечебная физкультура.pdf

- #

Источник

Крупозная пневмония (Pneumonia crouposa) – это воспалительно-аллергическое заболевание, при котором одна или несколько долей лёгкого уплотняются, в альвеолах скапливается экссудат, на фоне чего нарушается газообмен. Еще крупозную пневмонию называют плевропневмонией, долевой или лобарной пневмонией.

Заболеванию подвержены все люди, независимо от пола и возраста, но чаще всего диагностируют крупозную пневмонию у лиц 18-40 лет. Детей она поражает редко.

Крупозная пневмония – это опасное заболевание, которое при несвоевременной диагностике может привести к развитию тяжелых осложнений и стать причиной летального исхода. В группу риска входят люди с иммунодефицитом, а также лица, страдающие алкоголизмом.

При такой патологии воспалиться могут отдельные сегменты легкого, полностью доля или весь орган.

Код по МКБ 10: J18.1 «Долевая пневмония неуточненная».

Как происходит заражение?

Возбудителями крупозной пневмонии являются пневмококки I-IV типов. Реже болезнь вызывает диплобацилла Фриндлера. Как правило, воспаление манифестирует остро, на фоне абсолютного здоровья и отсутствия контактов с инфицированными лицами. На основании чего можно сделать вывод, что возбудители инфекции и ранее находились в верхних дыхательных путях, но их размножение сдерживалось за счет работы иммунной системы. Ее ослабление является одним из ведущих факторов развития крупозной пневмонии.

С точки зрения современной медицины крупозную пневмонию рассматривают как инфекционно-аллергическое заболевание. В подавляющем большинстве случаев болезнь развивается в результате инфицирования легких пневмококками I и II типа. Полисахаридная капсула пневмококков обеспечивает их вирулентность, а также провоцирует выраженную сенсибилизацию организма.

Условия, которые необходимы для развития крупозной пневмонии:

Первичное проникновение пневмококков в организм и развитие воспаления. При этом его очаг может располагаться не в легочной ткани, а иметь иную локализацию.

Сенсибилизация организма к пневмококкам определенного типа и повторное проникновение инфекции.

Итак, крупозная пневмония развивается при условии вторичного заражения пневмококками. Важным условием является факт повторного инфицирования на пике сенсибилизации организма к микробам определенного типа. Попасть в легкие они могут по крови, лимфе или воздушно-капельным путем.

При соблюдении всех условий в организме развивается бурная реакция, которая подобна той, что возникает при введении чужеродного белка. В лёгких запускается целая цепочка морфологических изменений, которые были описаны еще Лаэннеком (прилив, красное и серое опеченение, разрешение). В альвеолах скапливается воспалительный экссудат, существенную долю которого составляет фибрин.

Клинические признаки

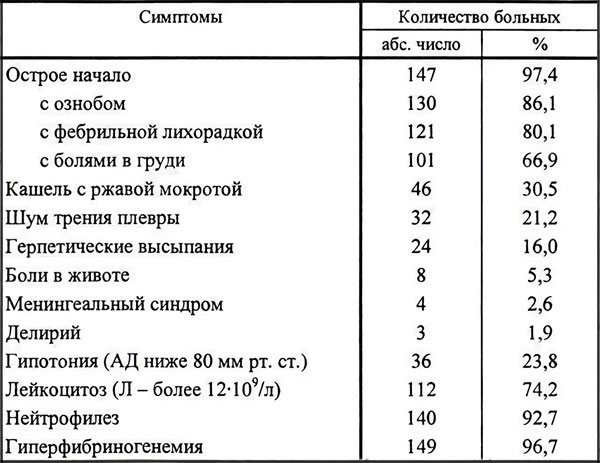

Клиническая картина крупозной пневмонии имеет определенные отличия от классического воспаления легких. Эти выводы были сделаны на основании изучения симптоматики 151 пациента молодого возраста.

У больных редко наблюдаются герпетические высыпания. Ржавая мокрота при кашле отделялась лишь у каждого 3-го пациента. Гной в экссудате отсутствует. Болезнь развивается остро, сопровождается ознобом, лихорадкой, болью в груди. Характерные изменения в анализе крови – это гиперфибриногенемия и нейтрофильный лейкоцитоз.

Тяжесть течения болезни зависит от масштаба поражения, то есть от того, какое количество легочной ткани было вовлечено в патологический процесс.

Основные симптомы крупозной пневмонии:

Высокая температура тела. Лихорадка сопровождается ознобом и ломотой в мышцах.

Головная боль.

Одышка. Вдох затруднен, частота дыхательных движений: 25-50 в минуту.

Боль в груди. Она усиливается при вдохе и кашле.

Покраснение щек. Болезненный румянец будет особенно интенсивен со стороны пораженного легкого.

Кашель. Сначала он сухой, непродуктивный, но становится влажным с 3-4 дня развития пневмонии. Появление ржавой мокроты указывает на наличие в ней крови.

Бронхофония (грудной разговор). Этот симптом диагностирует врач, при выслушивании легких больного фонендоскопом. При крупозной пневмонии звуковые колебания усиливаются, что обусловлено уплотнением ткани легких.

Нарушение пищеварения. У больного может развиться диарея или запор.

Боль в боку со стороны поражения. Она может отдавать в живот или в плечо. Как правило, боль разрешается самостоятельно через 3-4 дня. Если этого не происходит, имеет смысл подозревать эмпиему плевры.

Отставание грудной клетки при дыхании. Этот симптом характерен для пораженной стороны.

Цианоз носогубного треугольника.

Сухость кожных покровов. При этом у пациента тело остается горячим, а конечности холодными.

Поверхностное дыхание с раздуванием крыльев носа.

Учащенный пульс, приглушение сердечных тонов, аритмия.

Снижение артериального давления.

Основные жалобы пациентов: резкое ухудшение самочувствия, боль в груди, головная боль, ощущение нехватки воздуха.

Стадии

Крупозная пневмония имеет несколько стадий развития. Максимальная продолжительность всех фаз – 10 дней, либо меньше.

Сстадия прилива. Чаще всего она разрешается за 24 часа. Ее характеристики: гиперемия и отек пораженного легкого, увеличение проницаемости сосудов, просачивание сквозь них красных клеток крови, их попадание в альвеолы. Легочная ткань уплотняется, что можно заметить при выполнении рентгенографии. В анализе экссудата будет содержаться множество возбудителей инфекции.

Стадия красного опеченения. Развивается на 2 день болезни. На фоне отека и полнокровия легких усиливается диапедез эритроцитов. В альвеолы просачиваются не только они, но и нейтрофилы. Лимфатические сосуды легких расширяются, заполняются лимфой. В этот период плотность пораженного участка схожа с плотностью печени. Ее цвет становится темно-красным. На этой стадии наблюдается увеличение лимфатических узлов.

Стадия серого опеченения. Она развивается на 4-6 день от начала болезни. В альвеолах наблюдается скопление фибрина и нейтрофилов. Численность эритроцитов снижается, что приводит к уменьшению гиперемии. Пораженный участок легкого становится тяжелым, увеличивается в размерах, плевра подвергается фиброзу.

Стадия разрешения. Она наблюдается на 8-10 день от начала болезни. Фибрин начинает рассасываться, легкие очищаются от микробов и продуктов их жизнедеятельности. Экссудат покидает органы вместе с мокротой и дренированной лимфой.

Особенности течения заболевания у детей

У детей редко наблюдается лихорадка и озноб, они не предъявляют жалобы на боль в боку.

Нетипичное течение крупозной пневмонии наблюдается у детей младшего возраста. В начале болезни кашель отсутствует, но имеют место другие симптомы: сухость ротовой полости, вздутие живота, тошнота и рвота, боль в животе, бледная кожа, учащенное дыхание, гипервозбуждение, либо заторможенность, увеличение печени в размерах. Иногда наблюдается ригидность затылочных мышц, головная боль, судороги, бред и галлюцинации. Совокупность таких симптомов может стать причиной постановки неверного диагноза (менингит). По мере прогрессирования пневмонии, менингеальные признаки уступают место классической клинической картине воспаления легких.

Крупозная пневмония у детей развивается редко. В большей степени ей подвержены люди 18-40 лет.

У детей 7-16 лет симптомы не отличаются от тех, которые возникают у взрослых. Температура тела стабилизируется на 5-9 день от манифеста болезни. В это же время угасает воспаление в легких.

Возможные осложнения и последствия

Осложнения крупозной пневмонии:

Выпотной плеврит.

Гангрена легкого.

Гнойный перикардит.

Гнойный медиастинит.

Заражение крови.

Инфекционно-токсический шок.

Абсцесс головного мозга.

Гнойный менингит.

Гнойный артрит.

Сердечная и дыхательная недостаточность.

Прогноз. Если болезнь была обнаружена вовремя, благодаря чему пациент получал адекватную терапию, прогноз благоприятный. Он ухудшается при запоздалом начале лечения, на фоне развития осложнений и проблем с иммунной системой. В этом случае не исключен летальный исход.

Диагностика и анализы при крупозной пневмонии

Диагностика крупозной пневмонии начинается со сбора анамнеза. Врач слушает жалобы пациента, проводит осмотр, намечает план дальнейшей диагностики.

В зависимости от стадии развития болезни, будут отличаться результаты физикального осмотра:

На первой стадии везикулярное дыхание сохранено. Перкуторный звук притупленно-тимпанический, слышны крепитации.

На второй стадии перкуторный звук тупой, дыхание бронхиальное. Нижний край пораженного легкого ограничен в движениях.

Третья стадия характеризуется теми симптомами, которые свойственны первой фазе.

Ведущим инструментальным методом диагностики является рентгенография. В случае получения сомнительного результата может быть назначено КТ или МРТ.

Обязательным условием комплексной диагностики является сдача крови на общий и биохимический анализ. Также потребуются результаты общего анализа мочи и БАК посев мокроты.

Картина крови специфична: повышается уровень лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличивается СОЭ. Выше нормы будет уровень глобулинов и фибриногена. Претерпевает изменения газовый состав крови. У больного снижен диурез, но повышен удельный вес мочи.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика направлена на сравнение заболеваний по ряду признаков, среди которых: особенности клинической картины и результаты проведенных обследований. Отталкиваясь от полученных данных, врач исключит неподходящие патологии и имеет возможность выставить верный диагноз.

Крупозную пневмонию нужно отличать от туберкулеза лёгких, бронхита, очагового сливного и казеозного воспаления легких, от рака легких. Эти болезни дают схожую симптоматику, разобраться с которой поможет врач.

Как меняется дыхание при крупозной пневмонии?

На ранней стадии развития болезни при перкуссии воспаленной области выслушивается притупленно-тимпанический звук. Дыхание жесткое, вдох удлиненный, крепитация незначительная, слышны влажные и сухие хрипы.

Когда легкое уплотняется, появляются новые признаки:

При бронхофонии голосовое дрожание усиливается.

При перкуссии слышен тупой звук.

Везикулярное дыхание не прослушивается, крепитация пропадет, но слышны шумы, возникающие при трении плевры.

На стадии разрешения голосовое дрожание приходит в норму, бронхофония пропадает, крепитации становятся обильными и звучными. Хрипы мелкопузырчатые. Бронхиальное дыхание жесткое, а затем везикулярное.

Почему при крупозной пневмонии мокрота ржавая?

Кашлевой рефлекс провоцирует разрыв мелких кровеносных сосудов с выведением крови в бронхи. В результате она окисляется, приобретая коричневый или ржавый цвет.

Для лечения ржавой мокроты используют антибиотики, среди которых: Эритромицин и Спирамицин. Хороший результат дает инфузионная терапия, прием отхаркивающих препаратов (АЦЦ, Флуимуцил), витаминов. Эффективными оказываются даже такие лекарственные средства, как Цитрамон и Аспирин.

Отличия крупозной пневмонии от очаговой и бронхопневмонии

Отличия крупозной и бронхопневмонии:

Признаки | Крупозная пневмония | Бронхопневмония |

Манифест болезни | Острое начало с лихорадкой, ознобом и болями в груди | Острое, либо плавное начало, после перенесенной простуды, ОРВИ или бронхита |

Боль | Присутствует | Наблюдается редко |

Кашель и мокрота | Сначала сухой, затем переходит во влажный. Мокрота ржавого цвета | Сразу продуктивный. Мокрота слизистая с гнойными включениями |

Интоксикация организма | Выраженная | Присутствует, но в меньшей степени |

Одышка | Присутствует | Не исключена, но наблюдается реже |

Притупление перкуторного звука | Выраженное в стадии опеченения | Наблюдается, но выражено слабо |

Тип дыхания при аускультации | Ослабленное, бронхиальное | Чаще ослабленное |

Шумы | Крепитации, шум от трения плевры | Влажные мелкопузырчатые хрипы, либо звучные хрипы |

Бронхофония | Характерна | Не характерна |

Отличия крупозной и очаговой пневмонии:

Признаки | Крупозная | Очаговая |

Перкуссия | Тупой перкуторный звук над пораженной долей | Притупление звука на малом сегменте легкого |

Аускультация | Ослабленное дыхание, бронхофония, звук по типу «крепитация, влажные хрипы, крепитация» | Жесткое дыхание, хрипы влажные |

Картина общего анализа крови | Лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ | Слабовыраженный лейкоцитоз, повышение СОЭ |

Картина биохимического анализа крови | Увеличение фибрина, фибриногена, серомукоида и сиаловых кислот | Увеличение фибрина, фибриногена, серомукоида и сиаловых кислот |

Рентгенография | Гомогенное затемнение доли легкого | Затемнение очага легкого |

Лечение

Крупозная пневмония – это повод для госпитализации пациента. В домашних условиях заболевание не лечат. Обязательным условием является соблюдение постельного режима на протяжении всего нахождения в стационаре. При этом человек должен постоянно менять положение тела, чтобы мокрота не застаивалась и легче выводилась из лёгких. Лечение сводится к приему медикаментов, оксигенотерапии и УВЧ терапии, рассмотрим подробнее каждый.

Медикаментозное

Всем пациентам назначают антибиотики. Препаратом выбора является Бензилпенициллин. Если через 2 дня от начала терапии эффект отсутствует, лекарственное средство заменяют на Ампициллин, Линкомицин или Эритромицин.

Если пневмония протекает тяжело, то схему лечения выстраивают на 2-3 препаратах, которые назначают одновременно. Суточную дозу повышают до максимально допустимой. Терапию антибиотиками продолжают до полного восстановления.

Кроме антибиотиков показан прием НПВС, муколитиков и бронхолитиков. Для снятия интоксикации пациенту ставят капельницы с Гемодезом. Для купирования болей используют Анальгин.

Оксигенотерапия

Крупозная пневмония приводит к нарушению дыхания, из-за чего организм страдает от дефицита кислорода. Снять симптомы гипоксии можно с помощью оксигенотерапии.

Благодаря этой процедуре артериальная кровь быстро насыщается кислородом до нормальных значений. Поточная оксигенотерапия показана всем пациентам с гипоксемией. Перед ее началом дыхательные пути должны быть очищены от слизи и рвотных масс.

После оксигенотерапии самочувствие больного нормализуется, пропадает одышка, дыхание восстанавливается. Человек получает возможность делать глубокие вдохи.

По теме: антигипоксанты

УВЧ терапия

УВЧ терапия – это прогревание тканей с помощью высокочастотного электромагнитного излучения. Эта процедура хорошо зарекомендовала себя в комплексной терапии крупозной пневмонии. Противопоказанием к проведению УВЧ является высокая температура тела.

Прохождение УВЧ терапии позволяет приблизить выздоровление, так как воспаление становится менее интенсивным, снимается отек с тканей, усиливается прилив крови, снижается выработка патологического экссудата. В таких условиях микробная флора перестает размножаться, а активность выживших бактерий снижается.

Курс состоит из 10-15 процедур, продолжительность каждой из которых – 15 минут.

Диета

Немаловажную роль в лечении пневмонии играет диета. Она помогает организму быстрее справиться с болезнью.

Основные рекомендации:

В меню должны присутствовать продукты, богатые кальцием: молоко, сыр, творог.

Отказываются от потребления продуктов – источников быстрых углеводов.

На ранней стадии болезни упор делают на жидкие блюда. Пока у пациента сохраняется высокая температура тела, ему предлагают фруктовые и овощные соки, морсы, кисели.

В рацион включают фрукты и ягоды. Особенно полезны цитрусовые, сливы и смородина.

Суточный объем жидкости – не менее 2 л.

Меню должно быть обогащено продуктами, которые являются источником витамина А. Он необходим эпителию легких для нормального восстановления. Поэтому в рацион включают молоко, яйца и печень.

Для нормализации микрофлоры кишечника организму необходим витамин В, который содержится в мясе, рыбе, гречке, хлебе.

Дети с крупозной пневмонией от еды часто отказываются. Насильно кормить ребенка не нужно. Ему предлагают легкие продукты: квашеную капусту, маринованные огурцы, мясной бульон. Эти блюда являются отличными стимуляторами аппетита.

Профилактика

Основная профилактика пневмококковых инфекций – это постановка пневмококковой вакцины. Она показана детям младшего возраста, а также лицам из повышенной группы риска.

В России сегодня зарегистрированы две вакцины:

Превенар (США) — можно прививать детей, начиная с 3 месяцев;

Пневмо 23 (Франция) — разрешена к применению у детей с 2 лет.

Сформированный иммунитет сохраняется в течение 5 лет, после чего требуется повторная вакцинация.

Общие рекомендации по профилактике:

Избегать переохлаждений.

Вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и спиртных напитков.

Пролечить хронические заболевания.

Закаляться.

Заниматься спортом.

Источник