Плеврит при пневмонии на рентгене

Плеврит — одно из распространенных легочных заболеваний. На его долю приходится до 15% патологий легких. Плеврит может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней, в частности онкологических.

Что такое плеврит, и когда он возникает

Плеврит — это воспаление плевры, представляющей из себя ткань, выстилающую грудную клетку изнутри (париетальная плевра) и легкое снаружи (висцеральная плевра). Болезнь может протекать по-разному: при экссудативном плеврите между листками плевры скапливается жидкость, при сухом — на плевральной поверхности происходит отложение белка (фибрина). Встречается и гнойный плеврит, при котором в плевральной полости (полости между листками) скапливается гной. Такое состояние называется эмпиемой.

Плеврит часто сопровождает другие заболевания, казалось бы, никак не связанные с легкими. Очень часто плеврит возникает на фоне опухолевых процессов, особенно рака молочных желез и рака матки, хотя опухоли в легких и самой плевре также могут быть причиной этого осложнения. Плеврит при онкологии значительно усугубляет состояние больного.

Плеврит также развивается как осложнение волчанки, панкреатита (особенно на фоне злоупотребления алкоголем), тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта миокарда, ревматоидного артрита, заболеваний почек, печени и других органов.

Плеврит может иметь и инфекционную природу. Его нередко вызывают вирусы и бактерии, а также грибковые возбудители. Плеврит очень часто развивается как осложнение пневмонии, особенно у лежачих больных.

Это интересно!

В норме в плевральной полости находится 10–20 мл жидкости, которая по составу сходна с плазмой крови, но имеет более низкое содержание белка (менее 1,5 г/дл). Жидкость распределена между висцеральным и париетальным листками плевры и обеспечивает их скольжение относительно друг друга. Жидкость поступает в плевральную полость из системных капилляров париетальной плевры и оттекает по устьям и лимфатическим сосудам. Накопление жидкости в плевральной полости происходит при нарушении этого процесса — избыточном поступлении или медленном выведении[1].

Как определить плеврит: первые симптомы заболевания

Пациенты часто пропускают начало плеврита, поскольку его симптомы сходны с обычной простудой. Однако признаки этой патологии все же отличаются от других респираторных заболеваний. Следует знать, что признаки разных типов плеврита также различны.

Интересный факт

Плеврит и сегодня очень опасное заболевание, которое ежегодно диагностируется более чем у миллиона человек[2]. А в прошлые века оно не оставляло больному человеку почти никаких шансов. Историки полагают, что именно эта болезнь стала причиной смерти французской королевы Екатерины Медичи, правившей в XVI веке.

К самым типичным признакам сухого плеврита относятся:

- боль в груди, которая становится сильнее при кашле, попытке наклонить корпус в сторону или глубоком вдохе. Это наиболее характерный симптом сухого плеврита;

- повышение температуры;

- слабость, снижение работоспособности;

- потливость, особенно в ночные часы.

При экссудативном плеврите проявляются следующие симптомы:

- кашель, ощущение тяжести и стесненности в груди;

- одышка, поверхностное дыхание;

- бледность кожи, появление синюшного треугольника вокруг губ и носа;

- повышенная температура, слабость и сонливость;

- при вдохе можно заметить, что одна половина грудной клетки немного «запаздывает».

Гнойный плеврит, или эмпиема плевры, проявляет себя:

- высокой температурой (до 40°С);

- бледностью кожных покровов: кожа на ощупь холодная и влажная;

- затрудненным дыханием: человеку сложно дышать, он почти все время проводит в одном положении — при котором дышать немного легче;

- сильным кашлем и одышкой;

- болью в грудной клетке при дыхании;

- слабостью, головной болью, ломотой в мышцах и суставах.

Особенности течения болезни

Течение плеврита включает в себя три фазы:

Первая фаза. Кровеносные сосуды плевры расширяются, начинается повышенное выделение плевральной жидкости, однако лимфатическая система пока может выполнять свои функции и лишняя жидкость вовремя отводится из плевры.

Вторая фаза. Воспаление приводит к тому, что в плевре формируются спайки, отток жидкости нарушается, и, если лечение не назначено или не работает, в плевральной области начинают скапливаться плевральная жидкость и гной.

Третья фаза. Выздоровление, во время которого очаги воспаления рассасываются. Иногда вокруг них образуется фиброзная ткань, которая словно бы отделяет «опасную зону» от здоровых тканей — последний случай чреват переходом плеврита в хроническую форму.

Диагностика

Включает в себя комплекс лабораторных и инструментальных исследований и проводится под контролем пульмонолога и торакального хирурга, имеющих опыт лечения подобных пациентов.

Диагностика начинается с визуального осмотра, прослушивания и простукивания грудной клетки и сбора анамнеза, однако поставить точный диагноз только на основании жалоб пациента невозможно. Для уточнения потребуются лабораторные и инструментальные исследования. Обычно для диагностики плеврита назначают компьютерную томографию, рентгенографию и ультразвуковое обследование органов грудной клетки.

Нередко требуется взять жидкость из плевральной области на анализ, чтобы определить ее характер. Для этого проводят пункцию под местной анестезией.

Если есть подозрение на то, что плеврит был вызван опухолью плевры, проводят биопсию — специальным инструментом отделяют маленький кусочек плевры, который затем отправляют на анализ. Биопсия также проводится под местной анестезией.

Методы лечения плеврита

В основном лечение плеврита — консервативное. Хирургическое вмешательство требуется в тяжелых случаях.

Основа медикаментозного лечения плеврита — антибактериальные препараты. Сначала назначают антибиотики широкого спектра действия, а после получения результата анализов подбирают препараты точечного воздействия. Параллельно с антибиотиками выписывают противовоспалительные и обезболивающие препараты.

Также назначают мочегонные средства, лекарства от кашля, проводят детоксикационную терапию.

Медикаментозную терапию дополняют физиопроцедуры, в частности различные прогревания.

Однако консервативная терапия не всегда дает результат. Иногда жидкости скапливается так много, что она сдавливает другие органы. В таком случае проводят пункцию и/или дренирование плевральной полости.

Пункция плевры выполняется после исключения у пациента нарушений свертывающей системы крови. Выполняется разметка точки пункции при рентгенологическом или ультразвуковом исследовании. Как правило, процедура проводится в положении сидя, при котором жидкость опускается в нижние отделы грудной полости, отодвигая легкое от грудной стенки, что снижает риск его повреждения. Тонкой иглой производится послойное введение анестетика в ткани грудной стенки, после чего игла вводится в плевральную полость. Пункция всегда выполняется по верхнему краю ребра, чтобы избежать повреждения межреберных сосудов, проходящих вдоль нижнего края.

Иногда операцию приходится проводить несколько раз, поскольку единовременно можно откачать не более литра жидкости, иначе есть риск резкого смещения внутренних органов.

Частое повторение такой операции небезопасно. При необходимости неоднократных пункций целесообразно дренирование плевральной полости силиконовым или пластиковым термопластичным дренажем. Если прогнозируются дренирование или повторные пункции в течение длительного времени (недели, месяцы), необходима установка плевральной порт-системы, которая снимает необходимость в повторных операциях. Пациенту под кожу имплантируется специальный порт, соединенный с дренажной трубкой, которая вводится в плевральную полость. При появлении плеврального выпота достаточно проколоть мембрану порта и откачать жидкость. Еще одно преимущество плеврального порта — возможность проводить лекарственную терапию, вводя препараты в пораженную область прямо через это устройство. Сегодня интраплевральная порт-система — один из самых современных и малотравматичных методов решения проблемы скопления плевральной жидкости.

При хронических рецидивирующих плевритах, как правило, опухолевой этиологии, целесообразно выполнение процедуры по «склеиванию» париетального и висцерального листков плевры между собой — химический плевродез. Таким образом ликвидируется пространство между листками плевры и жидкость не скапливается. Данная процедура является щадящей и относительно легко переносится даже ослабленными пациентами.

Иногда, если позволяет состояние пациента и исчерпаны возможности других методов лечения, приходится прибегать к операции по удалению плевры. Современное выполнение такого хирургического вмешательства производится видеоторакоскопическим доступом: под наркозом через небольшой разрез около 1 см в плевральную полость вводится видеокамера, а через дополнительные один или два разреза — специальные длинные и тонкие инструменты, которыми и производится удаление плевры. Применение малотравматичных эндоскопических технологий позволяет уже на следующий после операции день «активизировать» пациента, он возвращается к привычному образу жизни уже через неделю после операции.

Вне зависимости от этиологии, плеврит представляет собой очень серьезное заболевание, лечение которого требует комплексного подхода. Не может не радовать тот факт, что в настоящее время проведение операций в торакальной хирургии через большие разрезы все больше вытесняется современными малоинвазивными (малотравматичными) методиками, которые позволяют избежать серьезных травм мышц, сосудов и нервов грудной стенки, неизбежных при выполнении открытых операций.

Источник

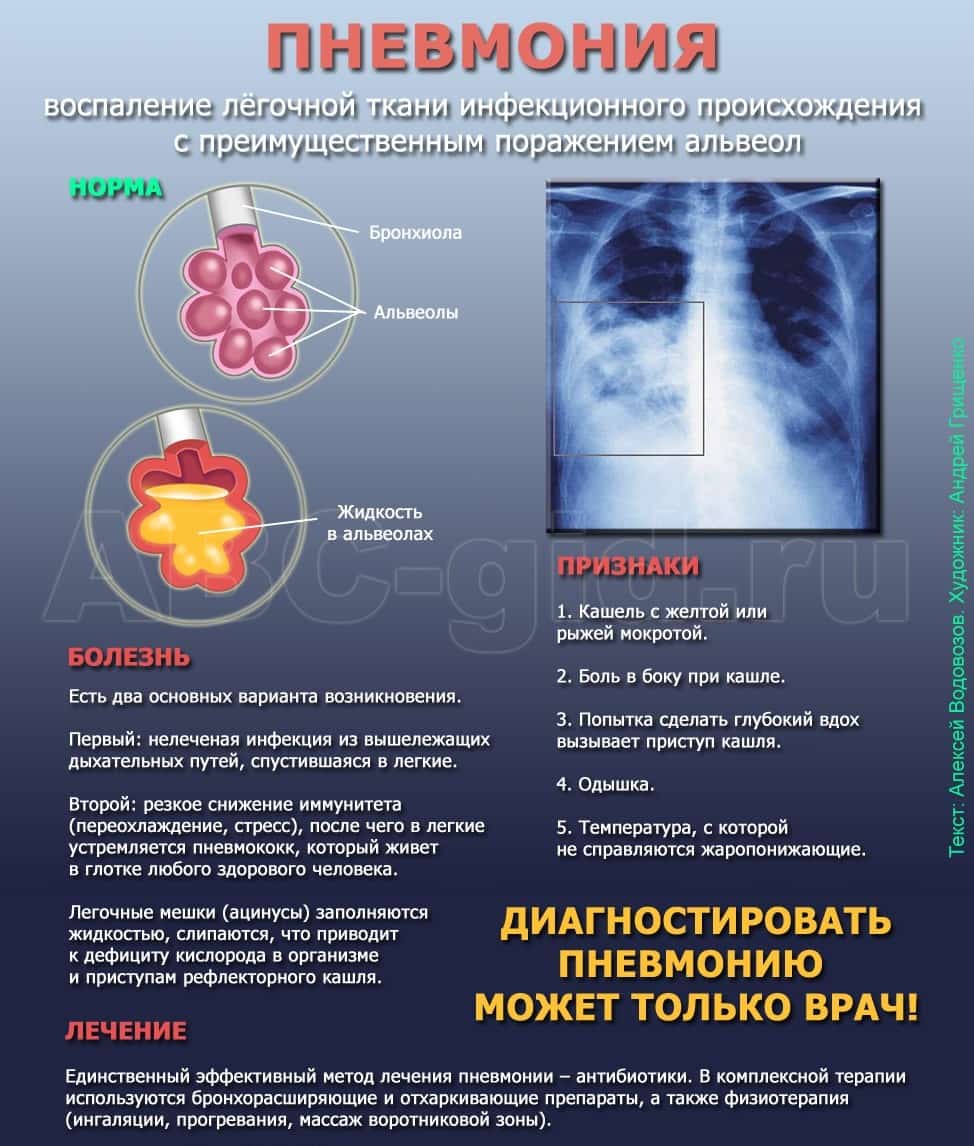

Рентгенограмма грудной клетки до сих пор остаётся «золотым стандартом» диагностики большинства патологий дыхательной системы.

Пневмония не является исключением, признаки патологии несложно обнаружить на снимке. Рентген важен для постановки точного диагноза, а также играет ключевую роль в дифференциальном исследовании. Важно иметь общее представление как выглядит пневмония у взрослых и детей.

Рентген снимок атипичной пневмонии

Атипичная пневмония — собирательный термин, включающий инфекционно-воспалительные поражения тканей лёгких. Причинами являются нехарактерные возбудители — микоплазма, хламидия, легионелла, вирусы. Воспаление лёгких протекает с повышением температуры, одышкой, общим недомоганием.

Диагностировать патологический процесс можно при помощи рентгена. Так, для микоплазменной формы характерна неоднородная инфильтрация лёгочной ткани, она может определяться слабо или быть среднеинтенсивной.

При легионеллезной, на снимке видно уплотнения (инфильтраты) округлой формы, локализующиеся на поверхности одной доли лёгкого. В ряде случаев наблюдается слияние инфильтратов. У 25% пациентов одновременно с пневмонией определяется плеврит, с незначительным скоплением секрета в плевральной полости.

Правосторонняя бронхо- пневмония

Правосторонняя бронхо- пневмония

Практически невозможно отличить пневмонию Legionella от других, основываясь на таком методе обследования. Присутствие легионеллы или хламидии подтверждается серологическим анализом крови.

Отдельное внимание стоит уделить воспалению неинфекционной этиологии. Одна из таких форм — инфаркт-пневмония, развивающаяся на фоне тромба, попавшего из лёгочной артерии в лёгкое. На рентгеновском изображении выступает как очаговое поражение с относительно чётким контуром.

Другой тип неинфекционного воспаления лёгочной ткани — аспирационный. Причиной выступает содержимое пищеварительного тракта, попавшее в дыхательные пути. Этот тип патологии характеризуется многообразием симптомов, которые имитируют различные заболевания лёгких. Как правило, на снимке однородный очаг, контуры относительно чёткие. С целью контроля лечения аспирационной пневмонии рекомендуется проходить повторный рентген.

Как выглядит заболевание на рентгеновском снимке

Признаки воспаления лёгких на снимке называют «затемнениями», отображаются они белым цветом, поскольку само изображение является негативом.

Пятна и рентген-признаки:

- До 3 мм — мелкоочаговые.

- До 7 мм — среднеочаговые.

- До 12 мм — крупноочаговые.

- От 12 мм и более — фокусные.

Пневмония на снимке, в частности затемнения, характеризуются следующим образом:

- Распространённые. Визуализируют в пределах одного сегмента.

- Субтотальные. Затемнение большей части поля органа или нескольких сегментов.

- Тотальные. Патологический процесс охватывает всю область лёгочной ткани.

Сильная пневмония слева

Сильная пневмония слева

Дифференциация пневмонии от других патологий лёгких

Важным этапом постановки диагноза остаётся отличие её от других заболеваний лёгких, коронавируса. Так, при бронхите будет отсутствовать затемнение на снимке, вместо этого — усиление лёгочного рисунка.

Усиление лёгочного рисунка

Усиление лёгочного рисунка

В случае присутствия инородного тела, наблюдается затемнение с чёткими краями, локализующееся в нижней доле лёгкого. Спутать с воспалением типичного характера сложно.

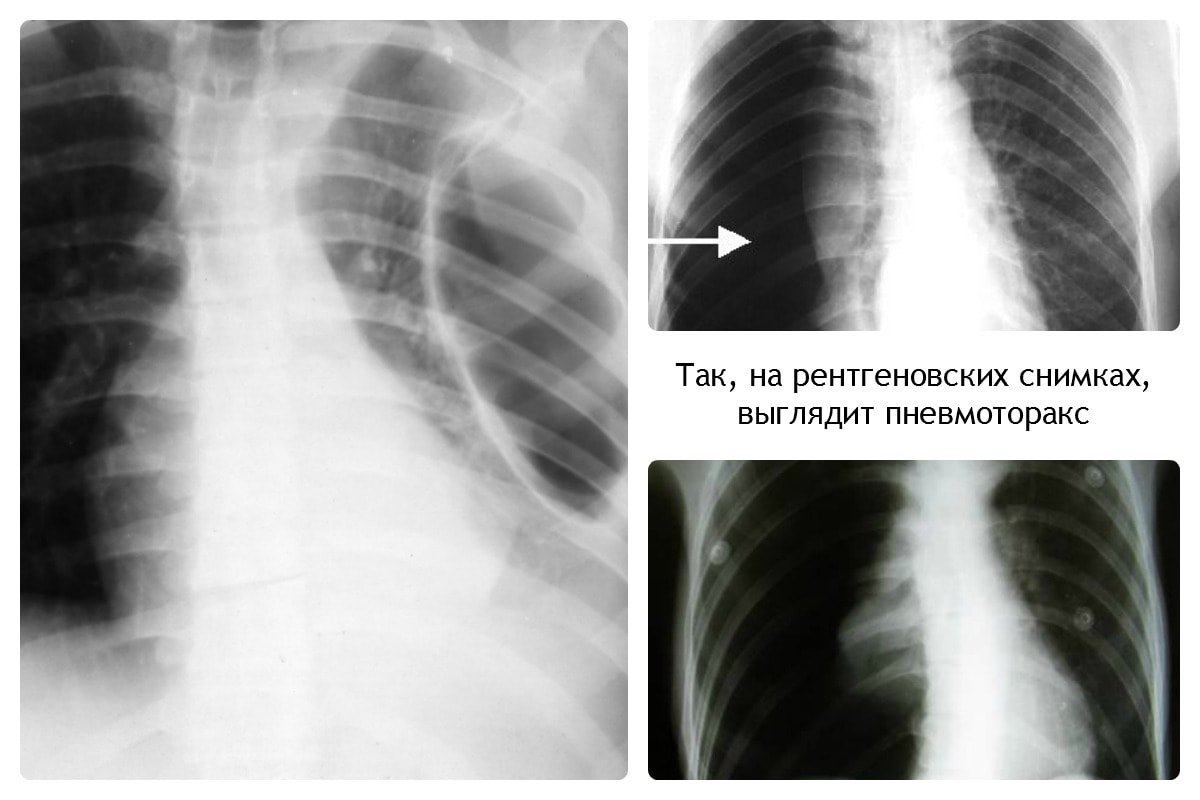

При плеврите, на снимке скопление экссудата в поражённой области. Плеврит выступает в качестве осложнения недолеченной пневмонии.

При пневмотораксе присутствует характерный уровень жидкости. На снимке отображается как просветление, лёгочный рисунок не просматривается.

Рентгеновский снимок является основным обследованием, а в случае необходимости назначается компьютерная томография.

Пневмония на детских рентген-снимках

Пневмония на рентгенограмме у пациентов детского возраста не имеет выраженных отличий от взрослых, патология также характеризуется очагами просветления и затемнения. У детей в воспалительный процесс вовлекаются нижние отделы лёгких.

Рентгенография показывает следующее:

- очаговые затемнения диаметром 1-2 мм;

- увеличение внутригрудных лимфоузлов;

- деформация и усиление лёгочно-сосудистого рисунка;

- повышенная плотность затемнения (запущенная патология);

- в области патологического очага изменяется структура и размер лёгочного корня.

Хоть общая картина детского рентгена не различается от взрослого, некоторая разница имеется. Первое — повышенная реактивность функций иммунной системы. Поэтому даже незначительный инфильтрат способен спровоцировать воспалительную реакцию на обеих долях лёгкого.

При постановке диагноза ребёнку можно ошибиться, что связано с небольшим объёмом лёгочной ткани и повышенным присутствием лёгочного рисунка.

Можно ли не проводить рентгенографию при воспалении лёгких? Действительно, диагностика при подозрении на пневмонию не является обязательным исследованием. Но отказ от рентгенограммы не даст врачу установить диагноз, а следовательно — назначить адекватное лечение.

Видео

Источник

Как протекает плевропневмония.

Дыхательная система обеспечивает важнейшие функции в человеческом организме, потому здоровью ее органов следует уделять должное внимание. Безусловно, с респираторно-вирусными инфекциями в течение жизни сталкивается каждый человек и при условии своевременного лечения недуг не является опасным.

Если своевременное лечение отсутствует, у пациента может развиться воспаление легких или плевропневмония. Чем опасен плеврит при пневмонии и как он развивается? подробный ответ на этот вопрос предстоит получить читателю.

Общие сведения о плевропневмонии

Под термином плевропневмония в медицинской практике подразумевают воспалительный процесс, при котором происходит поражение одной или нескольких долей легкого с вовлечением плевры.

Причины развития патологии.

Для справки! Поражение легочной плевры – плеврит.

Пневмония, протекающая в подобной форме, классифицируется как тяжелая. Часто ее возбудителем является пневмококк. Может протекать в острой форме, при отсутствии своевременных терапевтических действий происходит хронизация патологического процесса.

Атипичные виды пневмонии рассмотрены в таблице:

Атипичные виды плевропневмонииВидОписание патологического процессаЦентральнаяОчаги воспаления присутствуют в глубоких отделах легкогоАбортивнаяЗаболевание в таком случае делает острое начало, но симптоматика исчезает спустя 2-3 дня.МассивнаяОтличается способностью к быстрому распространению патологии.АреактивнаяПроцесс развивается достаточно медленно, симптомы характерные для плевропневмонии выражаются слабо.МигрирующаяПоражение имеет блуждающий характер. Патологический процесс распространяется между разными участками легкого.АппендикулярнаяПатологическийй процесс с поражением долей легкого и его плевры протекает в нижних долях легкого. Симптоматика имеет схожесть с аппендицитом.МенингеальнаяПроявляется менингеальная симптоматика.ТифоподобнаяПроявляются характерные для тифа симптомы. Патология имеет острое начало.

Как развивается атипичная плевропневмония.

Плевральная пневмония по характеру развития может быть первичной, то есть протекать в качестве самостоятельного недуга или развиваться как результат проявления патологий в других органах.

Причины проявления недуга

Плевропневмония как результат активности вирусов.

Парапневмонический плеврит может проявляться в результате воздействия следующих факторов:

отсутствие своевременного медикаментозного воздействия при гриппе и простуде;

проникновение вирусной инфекции;

пневмония.

Недуг часто диагностируют у пациентов с ослабленным иммунитетом.

К подобной категории лиц относят:

дети раннего возраста;

подростки в период полового созревания;

люди, страдающие никотиновой и алкогольной зависимостью;

наркоманы;

пациенты с хроническими воспалительными поражениями;

беременные женщины;

пожилые люди.

Пациентам, имеющим принадлежность к группам риска нужно уделять особенное внимание профилактике различных патологий дыхательной сферы.

Пневмония с плевритом у детей проявляется редко, но своевременная терапия гарантирует выздоровление.

Характерные симптомы

Пневмония с плевритом развивается достаточно резко и имеет острое начало. В любом случае пациент ощутит на себе симптоматику и сможет точно обозначить дату начала патологии.

Симптоматика заболевания у взрослых.

Среди перечня основных симптомов выделяют следующие проявления:

острая боль в области грудной клетки;

резкое повышение температуры тела;

озноб;

не исключено проявление болей в животе;

пациент ощущает упадок сил, сталкивается с ощутимой слабостью;

проявляются головные боли, которые могут иметь периодический или постоянный характер;

тошнота, которая завершается рвотным позывом;

пациент может столкнуться со снижением концентрации внимания, помутнением рассудка;

наблюдается выраженная отдышка даже в момент покоя;

мокрота имеет рыжий или коричневатый оттенок, возможно присутствие кровяных прожилок;

учащается дыхание;

изменяется частота пульса;

проявляется краснота щек;

кожа приобретает белый или синюшный тон.

Проигнорировать перечисленные симптомы достаточно трудно. Скорость развития плевропневмонии существенно отличается в зависимости от вида поражения. Продолжительность течения патологии при условии своевременного проведения терапевтических манипуляций – не более 2 недель.

Внимание! Если корректное лечение не проводиться, пациент может столкнуться с опаснейшими осложнениями, например, с острой дыхательной недостаточностью.

Как бороться с болезнью у детей.

Симптоматика патологии у детей имеет некоторую схожесть с особенностями проявления у взрослых пациентов. Чаще всего недуг развивается у малышей в возрасте до 6 лет.

Медики связывают подобный факт с нестабильностью иммунной системы и недостатком протекционных свойств. Если лечение проводится своевременно, риск осложнений для ребенка минимален.

Методы диагностики

Рентгенография как метод диагностики.

Диагностика патологии начинается с первичного осмотра пациента и изучения данных анамнеза.

Дифференциальная диагностика плевропневмонии использует следующие манипуляции:

рентгенография;

компьютерная томография;

магнитно-резонансная томография;

лабораторные исследования крови и урины пациента;

исследование процесса внешнего дыхания;

исследование мокроты.

Перечисленные методы позволяют определить или опровергнуть факт развития плевропневмонии. Видео в этой статье расскажет об используемых методиках диагностики в пульмонологии.

Как лечить недуг?

Лечение патологии в обязательном порядке должно проходить в условиях стационара.

Лечение подобной патологии не проводиться в домашних условиях. Для достижения успешных результатов терапевтическое воздействие требует помещения пациента в стационар пульмонологического отделения. Врач должен постоянно контролировать состояние пациента и изменения результатов обследований на фоне терапии.

Внимание! Добиться положительной динамики использованием средств народной медицины – невозможно. Такие методы могут принести вред организму пациента при диагнозе пневмония с плевритом.

Для лечения заболевания применяются препараты следующих лекарственных групп:

жаропонижающие средства;

антибактериальные и нестероидные противовоспалительные препараты;

отхаркивающие компоненты;

болеутоляющие препараты;

бронхорасширяющие средства.

Инструкция к препаратам подобных групп не позволяет определить возможность применения тех или иных средств в конкретном случае. Важно помнить о том, что средства и их дозировки подбираются индивидуально врачом для каждого пациента.

Оксигенотерапия.

После стабилизации температурных показателей может проводиться физиолечение:

кислородная терапия для устранения симптомов дыхательной недостаточности (метод представлена на фото);

кварцевая терапия – обеспечивает устранение болезненных проявлений;

УВЧ;

в домашних условия с разрешения врача можно прикладывать горчичники;

лечебная гимнастика;

массаж грудной клетки.

Для ускорения процесса восстановления организма необходимо сбалансировать меню пациента. В его рацион должны входить витамины и другие компоненты.

Что будет, если недуг не лечить?

Если лечение плевропневмонии не проводить, развиваются необратимые последствия, средняя продолжительность жизни пациентов при которых составляет 1 год.

Среди перечня вероятных осложнений выделяют следующие:

сепсис;

проявление патологий сердца;

гангрена легкого;

дыхательная недостаточность;

перитонит;

эндокардит;

инфекционно-токсический шок.

Лечить патологию нужно незамедлительно.

Последствие подобных осложнений, зачастую, летальный исход. Цена промедления – высока. Ввиду подобных осложнений следует обращаться к специалисту при первых подозрениях на факт развития плевропневмонии.

Пропустить симптомы патологии крайне трудно, потому что они проявляются достаточно активно. Основная задача пациента – не игнорировать их. Поддаваться паники не стоит, методики современной медицины позволяют выявить и успешно пролечить плевропневмонию.

Читать далее…

Источник