Пневмония и рак легкого на рентгенограмме

Медицина / Диагностика / Диагностика (статья)

|

5-12-2018, 18:37

|

Рак легкихЦентральный рак легкого развивается из эпителиальной ткани сегментарных, долевых и главных бронхов; типичное место локализации – устье сегментарных бронхов. Чаще всего поражается верхняя доля легкого (как правило S 3), а также правое легкое (может определяться любая локализация опухоли).

Рак легкихЦентральный рак легкого развивается из эпителиальной ткани сегментарных, долевых и главных бронхов; типичное место локализации – устье сегментарных бронхов. Чаще всего поражается верхняя доля легкого (как правило S 3), а также правое легкое (может определяться любая локализация опухоли).

В зависимости от характера развития злокачественного новообразования, центральный рак легкого делят на следующие типы:

- Узловая форма центрального рака легкого:

— преимущественно эндобронхиальный рак (распространяется в просвет бронха);

— преимущественно экзобронхиальный рак (распространяется в противоположную сторону от просвета бронха).

- Разветвленная форма центрального рака легкого:

— преимущественно перибронхиальный рак.

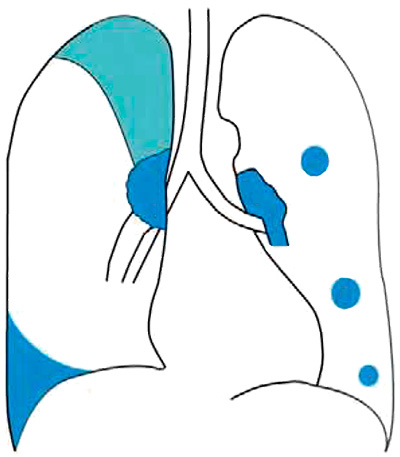

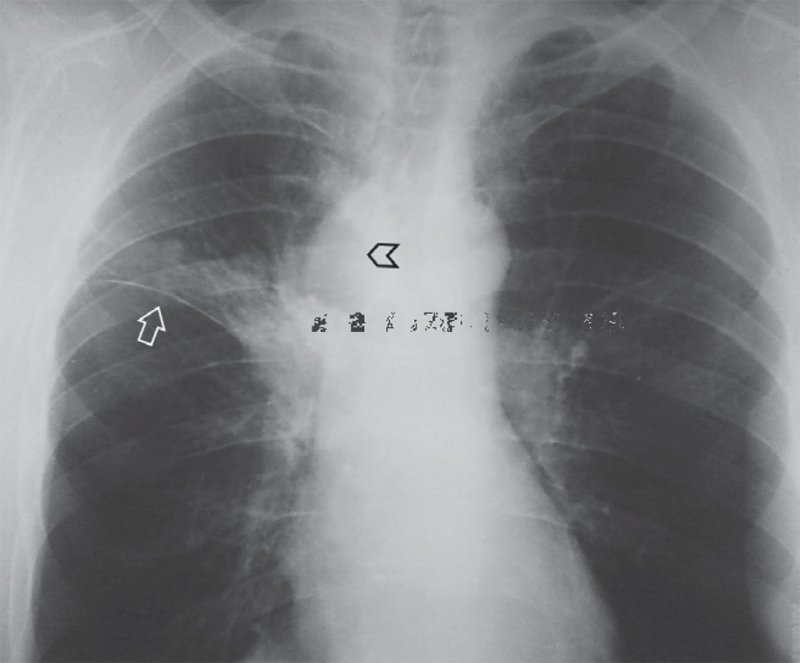

При центральном раке легкого рентгенологическая картина характеризуется изменениями корня (обусловленные тенью новообразования), изменениями отдела легкого, который вентилируется пораженным бронхом; на поздних стадиях злокачественного процесса определяются метастатические поражения органов грудной клетки (рисунок 1).

Рисунок 1. Центральный рак легкого (схематическое изображение рентгенологической картины): расширение корня справа, обусловленное тенью опухоли, ателектаз верхней доли, выпот в плевральную полость. В левом легком определяются изменения корня и легкого, вызванные метастатическим процессом

На рентгенограмме отмечается расширение корня легкого с нечеткими и неровными контурами (лучистыми или бугристыми), структура корня теряется (рисунок 2, 3). В прикорневой зоне легкого могут определяться линейные тени, которые веерообразно расходятся от корня (эти тени обусловлены лимфангитом).

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 2. Центральный рак левого легкого. Отмечается расширение корня в области головки слева (контуры тени неровные, бугристые)

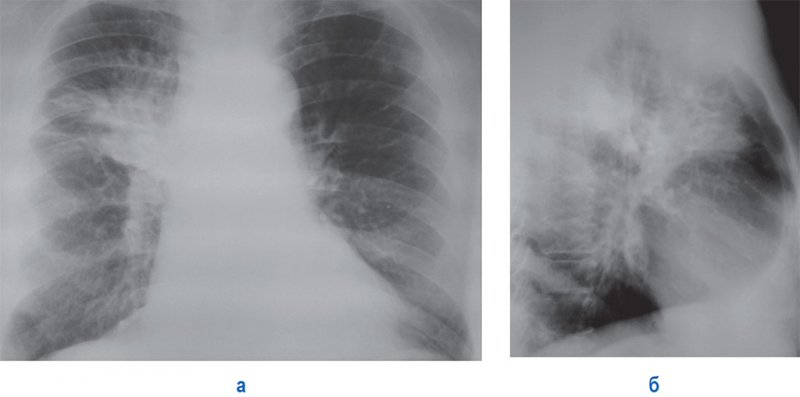

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

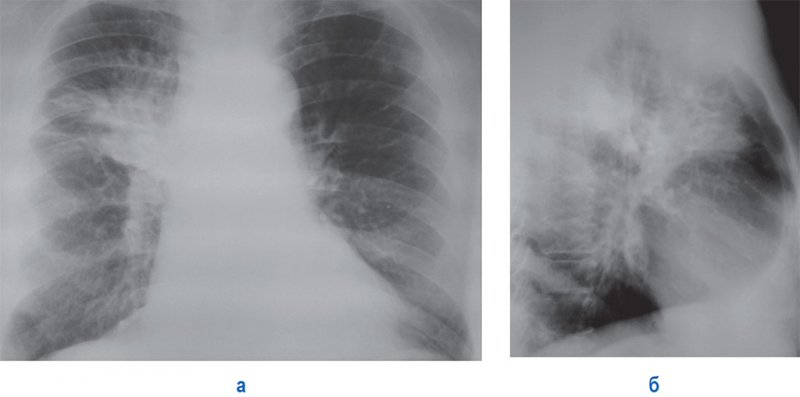

Рисунок 3. Центральный рак левого легкого. А – рентгенограмма в прямой проекции: отмечается расширение корня левого легкого, средостение значительно смещено влево за счет уменьшения объема нижней доли; определяется повышение прозрачности верхней доли левого легкого, обусловленное компенсаторным вздутием. Б – рентгенограмма в левой боковой проекции: определяется расширение тени корня легкого кзади (см стрелки), обусловленное тенью опухоли

Изменения в легких при центральном раке обусловлены прежде всего нарушением проводимости бронхов, что приводит к изменению объема части легкого, которая вентилируется пораженным бронхом, также в пораженной части возникает воспалительный процесс. При этом пораженное легкое (доля или сегмент), как правило, находится в состоянии ателектаза (см статью «Рентгенография: Ателектаз») или гиповентиляции (то есть, пораженная часть легкого в той или иной степени уменьшается в объеме). В случае присоединения инфекционного поражения, на рентгенограмме в соответствующем участке легкого определяется картина пневмонии (в этом случае пневмонию называют вторичный обструктивный пневмонит или параканкрозная пневмония. Такая пневмония по клиническим и рентгенологическим признакам не отличается от обыкновенной пневмонии. Некоторые специалисты утверждают, что при центральном раке легкого «классическая» картина ателектаза наблюдается не очень часто, в то время, как обструктивный пневмонит является ведущим процессом.

Ателектаз и гиповентиляция на рентгенограмме отличаются степенью уменьшения объема пораженного участка легкого. В начале развития злокачественного процесса опухоль не полностью перекрывает просвет бронха, развивается гиповентиляция, при которой уменьшается объем пораженного участка легкого (сегмента, доли). Уменьшение объема доли легкого определяется по соответствующему смещению междолевой плевры (смещение происходит аналогично ателектазу доли, однако при гиповениляции пораженный участок полностью не спадается, поэтому смещение междолевой плевры не сильно выражено). В пораженном участке отмечается незначительное снижение прозрачности, сгущение и усиление легочного рисунка, могут определяться дополнительные очаговоподобные и линейные тени, которые свидетельствуют о развитии воспаления в зоне гиповентиляции (см рисунок 4); отметим, что такие изменения определяются преимущественно в прикорневой зоне.

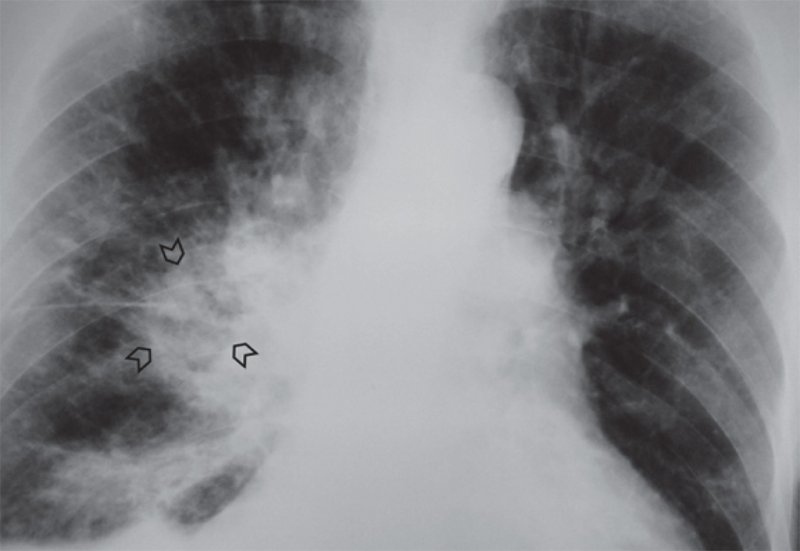

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 4. Центральный рак верхнедолевого бронха справа, гиповентиляция верхней доли: отмечается уменьшение объема верхней доли справа (об этом свидетельствует смещение вверх горизонтальной междолевой плевры; см стрелка). Определяется сгущение и усиление рисунка в верхней доле справа (особенно в прикорневой зоне на участке прилежания к междолевой плевре). Справа отмечается расширение корня легкого в области головки (с нечеткими контурами), срединная тень расширена вправо (см указатель)

В случае развития пневмонии в зоне гиповентиляции образуется инфильтрация (рисунок 5). При этом течение параканкрозной пневмонии характеризуется типичными клиническими и рентгенологическими признаками.

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 5. Центральный рак верхнедолевого бронха справа, параканкрозная пневмония: справа отмечается уменьшение объема верхней доли легкого, которая находится в стадии гиповентиляции. В пораженной доле отмечается усиление рисунка и неоднородная инфильтрация. В прикорневой зоне изменения более выражены. Справа отмечается расширение корня в области головки (нечеткие контуры)

При проведении антибактериальной терапии пневмоническая инфильтрация может разрешится, что усложняет своевременную постановку диагноза. Иногда в участке гиповентиляции может развиваться абсцесс с типичной рентгенологической картиной (такой абсцесс часто определяется в прикорневой зоне).

То есть, в случае затяжного течения пневмонии или при рецидивирующих пневмониях в одном и том же участке легкого пациенту показана диагностика, направленная на исключение опухоли бронха – рентгеновская компьютерная томография (РКТ) органов грудной клетки и фибробронхоскопия.

Прогрессирование злокачественного процесса сопровождается полным перекрытием просвета бронха и развитием ателектаза (спадения всего легкого или его части – доли или сегмента; см статью «Рентгенография: Ателектаз»). Рентгенологические признаки ателектаза характеризуются смещением средостения в сторону ателектаза и высоким положением купола диафрагмы. Основной признак ателектаза – отсутствие видимости просветов бронхов на фоне затемнения (в отличии от симптома «воздушной бронхографии», который возникает при пневмонии). В случае формирования абсцесса или возникновения параканкрозной пневмонии, тень ателектаза может быть неоднородной (это обусловлено появлением полостей распада). Прилежащие к ателектазу контуры средостения, диафрагмы и сердца на фоне безвоздушной ткани легких четко не определяются. Граничащие с ателектазом отделы легкого компенсаторно увеличиваются в объеме (прозрачность в этих отделах повышается, легочный рисунок обеднен; см рисунок 3).

Нужно отметить, что при центральном раке легкого типичная рентгенологическая картина ателектаза (значительное уменьшение объема пораженного участка легкого) определяется не всегда, поскольку патологический процесс развивается постепенно и сопровождается обструктивным пневмонитом. То есть, может отмечаться незначительное уменьшение объема сегментов или доли легкого, даже при полной обтурации бронха.

Иногда центральный рак легкого на рентгенограмме может проявляться «вздутием» (повышенной воздушностью) пораженного участка. Такое «вздутие» обусловлено механизмом клапанной обструкции – при вдохе воздух попадает в вентилируемый пораженным бронхом участок легкого, а при выдохе воздух выходит с задержкой. В этом случае на рентгенограмме отмечается повышенная прозрачность увеличенного в объеме участка легкого, обедненный легочный рисунок, на стороне поражения купол диафрагмы смещается вниз, средостение смещается в противоположную (от «вздутия») сторону.

Эндобронхиальный рак (злокачественный процесс распространяется в просвет бронха) на начальном этапе развития злокачественного процесса на рентгенограмме может не определяться, при этом рентгенологическая картина характеризуется преобладанием признаков нарушения бронхиальной проводимости (гиповентиляция) и обструктивным пневмонитом. Экзобронхиальный рак (распространяется в противоположную сторону от просвета бронха) на рентгенограмме характеризуется возможным выявлением тени опухоли в корне легкого на раннем этапе развития злокачественного процесса (до возникновения выраженных нарушений проводимости бронхов и явных изменений в легком; см рисунок 2).

Перибронхиальная форма рака развивается редко. Опухоль, как правило, локализуется в верхней доле (часто в S 1, 2). При этом злокачественный процесс распространяется вдоль сосудов и бронхов в направлении корня легкого. На ранних стадиях заболевания на рентгенограмме определяется усиление легочного рисунка в прикорневой зоне. По мере прогрессирования отмечаются грубые «тяжистые» тени, которые веерообразно расходятся от корня легкого в окружающую легочную ткань, что обусловлено утолщением стенки бронхов. В этом случае трудно поставить диагноз, так как признаки нарушения бронхиальной проводимости длительное время не определяются и в корне легкого тень опухоли не обнаруживается.

Основными осложнениями при центральном раке легкого являются прорастание структур средостения и распад опухоли с формированием полости (рисунок 6). В случае прорастания диафрагмального нерва происходит релаксация диафрагмы (при этом появляются парадоксальные движения диафрагмы). Метастазирование распространяется в ткани легкого (рисунок 7), а также в медиастинальные и бронхопульмональные лимфатические узлы (в этом случае на рентгенограмме определяется расширение корней с потерей их структурности и «бугристыми» (неровными) контурами; отмечается тень средостения с полициклическими, неровными контурами – см рисунок 8).

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 6. Центральный рак правого легкого с распадом: корень правого легкого расширен за счет дополнительного образования с лучистыми, бугристыми контурами; в образовании отмечается полость распада (см указатели)

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 7. Центральный рак правого легкого. Рентгенограмма в прямой проекции: отмечается расширение корня правого легкого (бугристые контуры), усиление легочного рисунка в верхней доле; в правом легком в проекции 4-го межреберья определяется метастаз – округлое образование

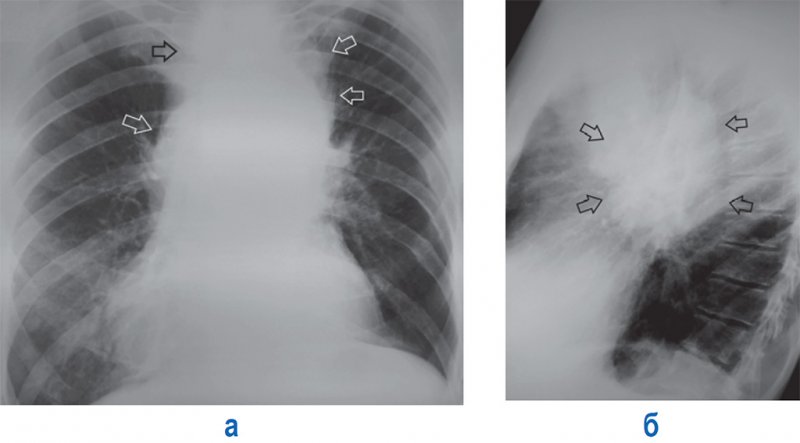

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

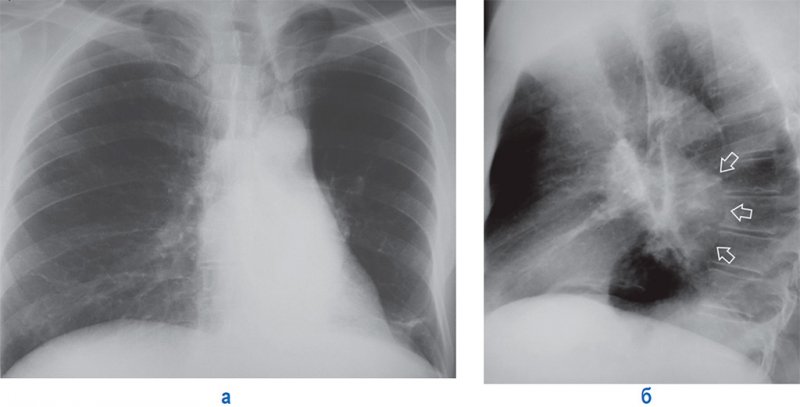

Рисунок 8. Метастазы рака легкого в лимфатические узлы средостения. А – рентгенограмма в прямой проекции; Б – рентгенограмма в левой боковой проекции. Отмечается расширение срединной тени в обе стороны, контуры неровные, полициклические (см стрелки). На рентгенограмме невозможно выделить тень первичной опухоли (расположена в верхней доле левого легкого). Рентгенологическая картина на данном снимке напоминает лимфому

Кроме этого, при центральным раке легкого может обнаруживаться выпот в плевральной полости, что обусловлено прорастанием плевры или ее метастатическим поражением, а также в результате прорастания путей лимфотока или их сдавления. Развитие плеврита может быть обусловлено и параканкрозной пневмонией. В случае лимфогенного пути распространения злокачественного процесса в легком развивается лимфогенный карциноматоз, который на рентгенограмме проявляется деформацией и усилением легочного рисунка с образованием сетчатых (ретикулярных), мелкоочаговых теней, выраженных преимущественно в прикорневой зоне (рисунок 9). При отдаленном метастазировании поражаются внегрудные лимфатические узлы (в том числе подмышечные, надключичные), головной мозг, печень, надпочечники, кости. Отметим, что при мелкоклеточном раке легкого характерно раннее метастазирование.

Центральный рак легкого

Центральный рак легкого

Рисунок 9. Центральный рак правого легкого, лимфогенный карциноматоз: в прикорневой зоне справа отмечается деформация и усиление легочного рисунка с образованием мелкоочаговых, ретикулярных теней. Корень правого легкого расширен (бугристые контуры)

На ранних этапах развития центрального рака легкого трудно проводить рентгенологическую диагностику, поскольку начальные изменения корня легкого и первые признаки гиповентиляции (незначительное уменьшение размера сегмента или доли, усиление рисунка) при анализе рентгеновского снимка можно пропустить. Большинству пациентов диагноз ставится при обнаружении явных рентгенологических признаков гиповентиляции или ателектаза пораженного участка и выраженными изменениями корня (при этом злокачественный процесс, как правило, приобретает распространенный характер). На сегодняшний день основным лучевым методом диагностики рака легкого является РКТ, с помощью которой можно определить опухоль при сомнительных изменениях на рентгенограмме или в случае выраженных изменений в легком при параканкрозной пневмонии, способной «маскировать» тень опухоли. Кроме этого, РКТ позволяет определить степень распространения злокачественного процесса по бронхиальному дереву и прорастание в средостение, а также лучше выявлять метастазы в легких и лимфоузлах средостения.

Источник

Пневмония при раке легкого

При онкологическом процессе в легких в тканях, окружающих опухоль, снижается местный иммунитет, что создает все условия для размножения различных видов инфекций. В результате чего в этой зоне нередко развивается воспалительный процесс и возникает параканкрозная пневмония.

Что такое параканкрозная пневмония

Параканкрозная пневмония – это воспаление легочной ткани вокруг опухоли. То есть, без онкологического процесса в легких это заболевание не встречается. И соответственно, не является заразным.

По своим симптомам эта болезнь похожа на обычную пневмонию и проявляется преимущественно одышкой и кашлем. Лечению поддается с трудом, так как у таких больных иммунитет снижен в результате онкологии, которая усугубляет течение параканкроза.

Причины параканкрозной пневмонии

В развитии этого заболевания основную роль играют два фактора.

Первый из них – снижение местного иммунитета вокруг опухоли.

Второй – нарушение проходимости дыхательных путей из-за распада новообразования или его прорастания в ткани легких. Это приводит к тому, что в альвеолах и бронхах скапливается слизь и становится отличной питательной средой для бактерий.

Что происходит в легких при карциноме

Чаще всего параканкрозную пневмонию вызывают клебсиеллы и пневмококки, но выступить в роли основных возбудителей могут и другие бактерии, а также вирусы или грибы. В результате их жизнедеятельности стенки всех легочных структур отекают, а количество мокроты увеличивается.

Из-за закупорки просвета опухолью дыхательные пути не могут очиститься при кашле. Порочный круг замыкается.

Помимо этого, нарастают симптомы интоксикации, так как все токсичные вещества продолжают оставаться в составе мокроты в легких. Это приводит к возникновению сердечной недостаточности, а без лечения – к полиорганной.

Предрасполагающие факторы

Основная причина развития параканкрозной пневмонии – злокачественный процесс в легких. Но не у всех больных раком возникает эта патология.

К этому заболеванию предрасполагают следующие факторы:

курение;

частое употребление алкоголя;

недостаточное питание;

хронические болезни внутренних органов (особенно, органов дыхания);

работа в сложных условиях (на сквозняке, на морозе, в помещениях с загрязненным воздухом и др.);

снижение иммунитета в результате хронических стрессов, переутомления, частых простудных заболеваний и т.п.

Эти факторы приводят к нарушению микроциркуляции в легких и уменьшению просвета дыхательных путей, что способствует развитию пневмонии.

Курение всегда приводит к тяжелому течению бронхолегочных заболеваний

Как проявляется параканкрозная пневмония

Симптомы параканкрозной пневмонии практически не отличаются от проявлений других видов воспаления легких. Начинается заболевание с высокой лихорадки до 39 градусов и общих проявлений, обусловленных интоксикацией.

К ним относятся:

слабость;

быстрая утомляемость;

головокружение;

головные боли;

потеря аппетита;

сонливость и др.

Параллельно появляется одышка. Так проявляется начинающаяся дыхательная недостаточность. В течение нескольких дней к ней добавляется кашель.

Он носит мучительный, упорный характер и не приносит облегчения. Мокрота отходит с трудом из-за нарушения проходимости дыхательных путей. Нередко больные замечают в ней примеси крови (мокрота имеет ржавый вид).

Помимо кашля пациентов беспокоят боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе. Несознательно такие пациенты переходят на поверхностное дыхание, чтобы уменьшить болезненность в груди.

Боль в груди в начале болезни может свидетельствовать о развитии параканкрозной пневмонии

Из проявлений, не свойственных обычной пневмонии, на себя обращает внимание заметное похудение больных в последнее время. Этот симптом дает врачу повод заподозрить онкологический процесс в легких, если он еще не был диагностирован.

Диагностика параканкрозной пневмонии

В тех случаях, когда диагноз карциномы уже был поставлен, диагностика параканкрозной пневмонии вопросов не вызывает. Но если об опухоли еще не известно ни больному, не врачу, выявить причину воспаления в легких бывает нелегко из-за схожести клинической картины с обычной пневмонией.

Общие и биохимические анализы крови ситуацию не проясняют, так как в них выявляются неспецифические изменения, просто подтверждающие воспалительный процесс.

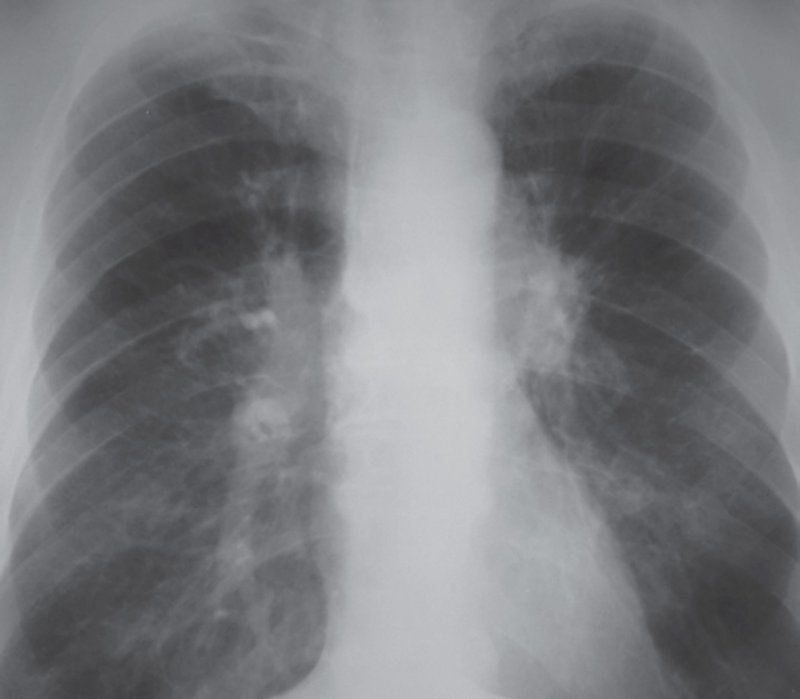

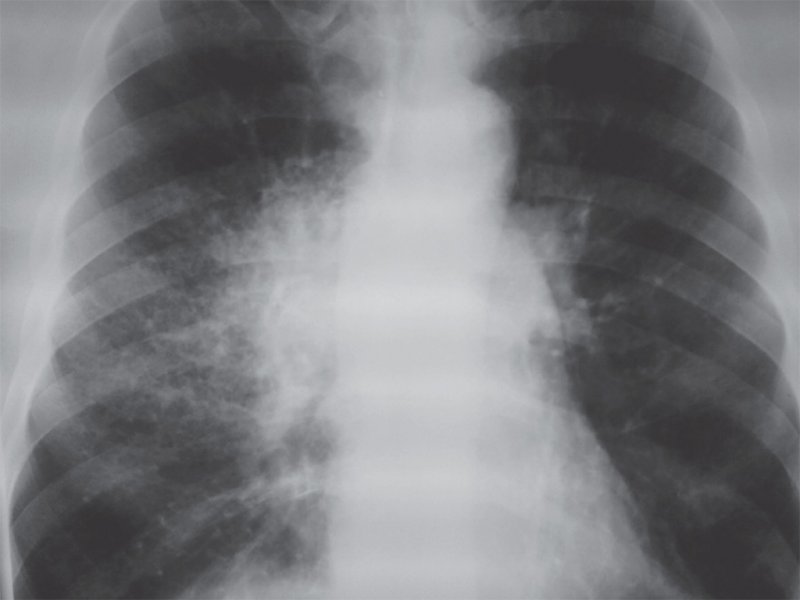

Рентгенологическая картина также может носить не значимый с точки зрения диагностики характер. На снимке будет видно затемнение, которое может обусловлено как воспалительным инфильтратом в легких при пневмонии, так и новообразованием. Без причин для онкологической настороженности врач примет такие данные за воспаление. Пример такого снимка представлен на фото ниже.

Параканрозная пневмония на рентгене

На правильный диагноз доктора могут натолкнуть особенности клиники – ржавая мокрота с прожилками крови с первых дней болезни, упорный кашель, не приносящий облегчение, и боли в груди, появляющиеся одновременно с кашлем. Также настороженность вызовет потеря веса у больного за некоторое время до пневмонии.

Диагностическое значение будет иметь исследование мокроты или смывных вод с бронхов. В них могут быть обнаружены раковые клетки и частицы легочной ткани вследствие разрушения опухолью.

Еще одним важным признаком для диагностики является неэффективность антибактериальной терапии в лечении пневмонии.

Грамотный врач поможет поставить правильный диагноз и назначит лечение

Как лечить параканкрозную пневмонию

Общая инструкция по лечению воспаления легких не подходит для терапии параканкроза. Традиционная антибактериальная терапия при пневмониях при этом виде заболевания оказывается практически бессильной. Хотя и применяется с целью не допущения распространения процесса.

Основная схема лечения должна разрабатываться совместно пульмонологами и онкологами, так как без борьбы с раком избавиться от пневмонии не удастся.

Поэтому для лечения параканкроза наряду с антибиотиками применяется дезинтоксикационная терапия, мероприятия для улучшения дренажной функции бронхов, хирургическое удаление опухоли при наличии такой возможности.

Антибактериальная терапия

Антибиотики при параканкрозной пневмонии назначаются с целью ограничения воспалительного процесса в легких и предотвращения его распространения. Для этого применяются антибактериальные средства широкого спектра действия, а после получения результатов бактериологического исследования мокроты их меняют на препарат, к которому бактерии оказались чувствительнее всего.

Таблица 1. Антибиотики выбора при параканкрозной пневомнии:

ПенициллиныФторхинолоныМакролиды

Аугментин

Амоксиклав

Клавунат

Левофлокс

Гатимак

Ломефлоксацин

Сумамед

Клацид

Дезинтоксикация

С целью уменьшения интоксикации организма больным с параканкрозной пневмонией назначают массивную инфузионную терапию совместно с диуретиками (мочегонными средствами). При необходимости дополнительно проводят плазмоферез, гемосорбцию и другие процедуры.

Массивная инфузионная терапия поможет уменьшить интоксикацию

Улучшение дренажа бронхов

Для того, чтобы улучшить дренажную функцию бронхов и ускорить их очищение от мокроты, применяют бронхолитические, муколитические и отхаркивающие препараты. Они способствуют разжижению мокроты, улучшению ее отхождения и расширению дыхательных путей.

Это делает кашель более продуктивным и позволяет бронхам очиститься от бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

Разжижение мокроты позволяет быстрее очистить бронхи

Противораковая терапия

С целью уменьшения опухоли и предотвращения ее роста применяют лучевую и химиотерапию. Но их проведение на фоне пневмонии чревато усилением воспаления легких за счет еще большего угнетения иммунитета. Поэтому сначала нужно снять острые проявления параканкрозного процесса, а затем проводить противоопухолевое лечение.

Если есть возможность удалить опухоль, врачи проводят хирургическое лечение

Хирургическое лечение

К операции прибегают при наличии возможности ее проведения – при отсутствии метастазирования и распада опухоли. В такой ситуации выполняют удаление легкого вместе с опухолью. Это радикальная операция, но она позволяет сохранить или хотя бы значительно продлить жизнь больного. Подробнее о хирургических возможностях в лечении параканкрозной пневмонии на фоне рака легкого можно узнать из видео в этой статье.

Параканкрозная пневмония – плохой прогностический признак при раке легкого. Но при небольших размерах опухоли, отсутствии метастазирования и своевременном обращении к врачу шансы на выздоровление есть. Поэтому нужно внимательно относиться к своему здоровью и при появлении изменений в самочувствии без отлагательств обращаться в больницу. Цена легкомысленного отношения в этом вопросе может оказаться очень высока, и стоить человеку не только здоровья, но и жизни.

Читать далее…

Источник