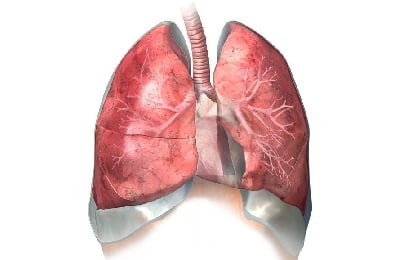

Пневмония и застойные явления в легких

Застойная пневмония – вторичное воспаление легких, развивающееся на фоне локальных гемодинамических и вентиляционных нарушений. Клинически застойная пневмония протекает с кашлем, одышкой, выделением мокроты, субфебрильной (реже фебрильной) температурой тела, появлением плеврального выпота. В диагностике застойной пневмонии первостепенную роль играют аускультативные и рентгенологические данные. В лечении застойной пневмонии применяют антибиотики, бронхолитики, сердечные гликозиды, мочегонные средства, ингаляции, ЛФК, массаж спины и грудной клетки. При необходимости прибегают к проведению пункции плевральной полости или перикарда.

Общие сведения

Пневмония является одним из наиболее часто диагностируемых заболеваний в пульмонологии. Пневмония может возникать в виде первичной, самостоятельной патологии, а также служить осложнением инфекций нижних дыхательных путей (обструктивного бронхита, бронхоэктатической болезни), хронической сердечной недостаточности, состояний иммунодефицита. К числу вторичных пневмоний относится застойная (гипостатическая) пневмония. Опасность застойной пневмонии состоит в том, что она развивается у больных с отягощенным соматическим анамнезом, приводя к декомпенсации состояния, нередко становясь непосредственной причиной гибели пациента.

Застойная пневмония

Причины застойной пневмонии

Патоморфологической основой для развития застойной пневмонии служит застой в малом круге кровообращения. Гемодинамические расстройства сопровождаются нарушением дренажной функции бронхов и легочной вентиляции. В условиях гипостаза и гиповентиляции в бронхах скапливается густая и вязкая мокрота, развивается условно-патогенная и патогенная микрофлора, вызывающая развитие застойной пневмонии.

Как правило, застойная пневмония возникает у пациентов, имеющих в анамнезе соматические заболевания: ИБС, атеросклероз, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, стенокардию, пороки сердца (стеноз митрального клапана), гипертоническую болезнь, экстрасистолию, мерцательную аритмию, бронхиальную астму, эмфизему легких, бронхоэктатическую болезнь, хронический пиелонефрит, сахарный диабет и др.

Кроме соматической патологии, к развитию застойной пневмонии предрасполагает возраст пациентов старше 60 лет; длительное вынужденное пассивное положение в постели при травмах костей (переломах костей таза и нижних конечностей), черепно-мозговых травмах, инсульте, онкопатологии, в послеоперационном периоде; искривление позвоночника (сколиоз, кифоз), деформации грудной клетки и т. д.

Микробиологическим субстратом застойной пневмонии обычно выступают типичные бактериальные агенты: пневмококк, стрептококки, стафилококк, гемофильная палочка. Застойная пневмония чаще развивается в нижних отделах правого легкого, а в некоторых случаях бывает двусторонней.

Патогенез застойной пневмонии

Патофизиологический механизм застойной пневмонии связан с пассивным переполнением венозных сосудов вследствие нарушения оттока крови. В первой фазе застоя развивается так называемая венозная гиперемия легочной ткани, сопровождающаяся удлинением и расширением капилляров с последующим сдавлением альвеол (альвеолярным коллапсом). Рентгенологически данная фаза застойной пневмонии характеризуется усилением легочного рисунка и понижением прозрачности легочной ткани.

Во вторую фазу застоя происходит пропотевание транссудата (жидкой части крови) из сосудов в межуточную ткань и альвеолы, что рентгенологически соответствует картине бронхопневмонии или паренхиматозной пневмонии. В третьей фазе застойной пневмонии возникает выраженный межуточный отек, разрастание фиброзной ткани с последующим развитием пневмосклероза и бурой индурации легкого.

Симптомы застойной пневмонии

Выраженность клинических проявлений застойной пневмонии зависит от степени гемодинамических и вентиляционных расстройств, присоединения воспалительного компонента, тяжести основной патологии.

При застойной пневмонии температура может быть нормальной или субфебрильной; реже отмечается фебрилитет. Характерно появление кашля с отхождением слизистой или слизисто-гнойной мокроты, кровохарканья, нарастающей слабости и одышки, снижение толерантности к физическим нагрузкам.

По времени возникновения застойная пневмония может быть ранней (развиваться в первые 2-3 дня постельного режима) и поздней (развиваться в период от 2 до 6 недели). Ранние застойные пневмонии нередко маскируются симптоматикой основной патологии. Так, при инсульте на первый план выходят нарушения сознания и расстройства дыхания (шумное, аритмичное, клокочущее). При сердечно-сосудистых заболеваниях проявлением застойной пневмонии может являться нарастание признаков сердечной недостаточности.

Застойная пневмония, чаще, чем первичная, сопровождается развитием экссудативного плеврита и перикардита.

Диагностика застойной пневмонии

Распознавание застойной пневмонии затруднено ввиду малоспецифичности клинической симптоматики и преобладания выраженности проявлений основного заболевания. Медицинские специалисты – пульмонологи, кардиологи, неврологи, травматологи – всегда должны помнить о возможности развития застойной пневмонии у пациентов с отягощенным сопутствующим фоном.

Аускультация легких при застойной пневмонии выявляет жесткое дыхание, влажные мелкопузырчатые хрипы в задненижних отделах легких. Доказательными признаками застойной пневмонии являются рентгенологические изменения. Рентгенография легких позволяет обнаружить одно- или двустороннее снижение прозрачности легочных полей, очаговые и фокусные тени, усиление легочного рисунка, линейные тени (линии Керли) в базальных отделах, узелки гемосидерина, расширение тени корней легкого.

Наличие выпота в полости плевры и сердечной сумке уточняют с помощью УЗИ плевральной полости и перикарда. В инструментальной диагностике застойной пневмонии существенную роль играют данные ЭКГ, ЭхоКГ. Изменения показателей периферической крови при застойной пневмонии минимальны: отмечается незначительный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, увеличение СОЭ. При микроскопическом исследовании мокроты у пациентов с застойной пневмонией обнаруживаются группы клеток сердечных пороков, содержащих гемосидерин.

Лечение застойной пневмонии

Алгоритм лечения застойной пневмонии включает борьбу с бактериальной инфекций, регуляцию вентиляции и перфузии в легких, уменьшение отека. В комплексной терапии застойной пневмонии применяют антибиотики, отхаркивающие, антиоксидантные, иммуномодулирующие препараты, диуретики, сердечные гликозиды, средства, улучшающие метаболизм сердечной мышцы. Назначается кислородотерапия, массаж спины и грудной клетки, ингаляционная терапия, лечебная гимнастика. Для эвакуации мокроты из трахеобронхиального дерева выполняются санационные бронхоскопии и бронхоальвеолярный лаваж.

При наличии плеврального или перикардиального выпота показано проведение торакоцентеза и пункции перикарда. Параллельно с лечением застойной пневмонии необходима коррекция тех фоновых состояний, которые послужили развитию вторичного воспаления в легких.

Профилактика застойной пневмонии

У пациентов, длительно находящихся на постельном режиме, следует уделять должное внимание предупреждению застойной пневмонии. С этой целью необходима частая смена положения больного, выполнение пациентом активных движений в кровати, дыхательных упражнений. Целесообразно проведение перкуторного массажа грудной клетки, баночного массажа, постановка компрессов и горчичников. Ослабленным пациентам требуется организация сбалансированного, разнообразного и обогащенного витаминами питания.

Источник

В практике терапевтических отделений пневмония считается одним из самых часто диагностируемых пульмонологических заболеваний. Более 60% населения страдают различными заболеваниями дыхательной системы, которые при ослаблении иммунитета нередко осложняются пневмонией. В Юсуповской больнице лечению воспалительного процесса в органах дыхания уделяют большое внимание, лечение проводится по современным методикам с применением инновационных препаратов.

Гипостатическая пневмония

Гипостатическая пневмония относится к воспалительному процессу, который развивается у больных с недостаточностью кровообращения. К таким больным относятся люди, длительное время находящиеся на постельном режиме, пожилые люди с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Негативным фактором служит ослабление иммунитета. Гипостатическая пневмония – это вторичная застойная пневмония.

Причины

Застойная пневмония часто сопутствует стенокардии, порокам сердца, ИБС, гипертонической болезни, бронхиальной астме, мерцательной аритмии, сахарному диабету, хроническому пиелонефриту и многим другим заболеваниям.

Предрасполагающими факторами развития застойной пневмонии является возраст пациентов старше 60 лет, длительное вынужденное пассивное положение в постели при травмах костей, онкологических заболеваниях, искривлениях позвоночника, деформациях грудной клетки. Застойное воспаление лёгких у лежачих больных возникает в послеоперационном периоде после полостных операций.

Застойная пневмония развивается на фоне застойных явлений в малом круге кровообращения. Гемодинамические расстройства сопровождаются нарушением легочной вентиляции и дренажной функции бронхов. В условиях гиповентиляции и гипостаза в бронхах скапливается вязкая и густая мокрота, развивается условно-патогенная и патогенная микрофлора, которая вызывает воспаление легочной ткани.

Вызывают застойную пневмонию различные бактерии: стрептококки, пневмококки, гемофильная палочка, стафилококк и другие микроорганизмы. Чаще всего застойная пневмония диагностируется в нижних сегментах правого легкого, встречается двухсторонняя застойная пневмония.

Гипостатическая пневмония протекает вяло, с незначительным повышением субфебрильной температуры. Мокроты выделяется мало, дыхание слабое. Во время исследования крови лейкоцитоз встречается редко, СОЭ не повышается в большинстве случаев. Застойная пневмония бывает ранней и поздней. Ранняя гипостатическая пневмония развивается в первые дни постельного режима, поздняя в течение нескольких недель.

Очень часто раннюю гипостатическую пневмонию не могут определить из-за невыраженности симптомов и маскировки заболевания под симптомы патологии, лечение которой проходит пациент. При гипостатической пневмонии развивается симптоматика, схожая с симптомами инсульта или сердечно-сосудистой недостаточности. Вторичная застойная пневмония очень часто приводит к развитию перикардита и экссудативного плеврита.

Механизмы развития заболевания

Патофизиологический механизм застойной пневмонии у лежачих больных связан с пассивным переполнением венозных сосудов вследствие нарушения оттока крови. Вначале развивается венозная гиперемия легочной ткани, которая сопровождается расширением и удлинением капилляров с последующим сдавлением альвеол. На рентгенограммах виден усиленный легочной рисунок и пониженная прозрачность легочной ткани.

Во вторую фазу застоя жидкая часть крови пропотевает из сосудов в межуточную ткань и альвеолы. На рентгенограммах можно увидеть картину паренхиматозной пневмонии или бронхопневмонии. В третьей фазе застойной пневмонии возникает выраженный интерстициальный отёк, происходит разрастание фиброзной ткани с последующим развитием пневмосклероза и уплотнением лёгкого.

Симптомы

Выраженность клинических проявлений застойной пневмонии зависит от тяжести основной патологии, степени вентиляционных и гемодинамических нарушений, присоединения воспалительного процесса. Но в целом, симптомы застойного воспаления легких не отличаются от симптомов обыкновенной пневмонии. Проявляется гипостатическая пневмония следующими симптомами:

- хрипы в легких;

- кашель;

- субфебрильная температура;

- слабость и чрезмерное потоотделение;

- озноб;

- одышка, которая усиливается при физических нагрузках;

- небольшое отделение мокроты, могут быть гнойные выделения, кровь в мокроте.

Выраженность симптомов зависит от длительности и тяжести заболевания. Опасность застойной пневмонии в прекращении участия пораженных альвеол и ткани легких в дыхательном процессе. У лежачего больного не срабатывает кашлевой рефлекс, не отходит мокрота — состояние больного ухудшается, всё большие участки органа перестают участвовать в дыхании. Активная жизнедеятельность микроорганизмов приводит к интоксикации, больной теряет аппетит, испытывает головную боль, боль в мышцах и суставах.

Застойная пневмония может быть ранней (в первые 2-3 дня постельного режима) и поздней (в период от второй до шестой недели). Ранние застойные пневмонии нередко протекают под маской основной патологии. Так, при инсульте у пациентов выражены расстройства дыхания (шумное, клокочущее, аритмичное) и нарушение сознания. У пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, проявлением застойной пневмонии может являться нарастание признаков сердечной недостаточности.

Диагностика

Ввиду малой специфичности клинической симптоматики и преобладания выраженности симптомов основного заболевания диагностика застойной пневмонии в большинстве случаев представляет определённую трудность. В Юсуповской больнице работают пульмонологи, кардиологи, неврологи, травматологи, которые проявляют настороженность в отношении бронхолёгочных осложнений у лежачих пациентов.

Во время аускультации лёгких при застойной пневмонии выслушивается жёсткое дыхание, влажные мелкопузырчатые хрипы в задненижних отделах лёгких. В этом случае врачи Юсуповской больницы назначают рентгенографию лёгких. Она позволяет обнаружить одностороннее или двустороннее снижение прозрачности легочных полей, усиление легочного рисунка, фокусные и очаговые тени, линейные тени в базальных отделах, расширение тени корней лёгкого, узелки гемосидерина.

С помощью ультразвукового исследования плевральной полости и перикарда определяют наличие выпота в полости плевры и сердечной сумке. Пациентам с застойной пневмонией обязательно регистрируют электрокардиограмму и выполняют эхокардиографию. В анализе крови при застойной пневмонии изменения минимальные: отмечается незначительный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, увеличение скорости оседания эритроцитов. При микроскопическом исследовании мокроты у пациентов с застойной пневмонией на фоне пороков сердца лаборанты обнаруживают группы клеток, содержащих гемосидерин.

Лечение

Застойная пневмония — опасное заболевание, которое может привести к различным осложнениям, смерти больного. Поэтому при появлении симптомов важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Алгоритм лечения застойной пневмонии, который используют врачи Юсуповской больницы, включает борьбу с бактериальной инфекций, уменьшение отёка, регуляцию вентиляции и поступления кислорода в лёгкие. Пульмонологи проводят комплексную терапию, которая включает:

- антибиотики;

- диуретики;

- отхаркивающие, иммуномодулирующие и антиоксидантные препараты;

- средства, улучшающие метаболизм сердечной мышцы;

- сердечные гликозиды.

Пациентам назначают кислородотерапию, ингаляционную терапию, массаж спины и грудной клетки, лечебную гимнастику. Для удаления мокроты из трахеобронхиального дерева выполняется бронхоальвеолярный лаваж и санационная бронхоскопия. При наличии перикардиального плеврального выпота проводят торакоцентез и пункцию перикарда. Параллельно с лечением застойной пневмонии корригируют фоновые состояния, которые послужили развитию вторичного воспаления в лёгких.

Для лечения застойной пневмонии используют физиотерапевтические методы лечения: электрическое поле УВЧ, индуктотермию, дециметрововолновую терапию, магнитотерапию, ультрафиолетовое облучение, электрофорез. Пациентам делают ингаляции бронхолитиков, препаратов, разжижающих мокроту.

Профилактика

В Юсуповской больницы применяется комплекс мер, направленных на профилактику застойного воспаления у лежачих больных. С этой целью часто меняют положение пациента, предлагают ему выполнять активные движения в кровати, дыхательную гимнастику. Проводят перкуторный массаж грудной клетки, баночный массаж. Пациентам обеспечивают сбалансированное, разнообразное и обогащённое витаминами питание. При наличии признаков застойной пневмонии звоните по телефону. Контакт-центр Юсуповской больницы работает 24 часа в сутки, без выходных.

Автор

Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- «Болезни органов дыхания». Руководство под ред. акад. РАМН, проф. Н.Р.Палеева. М., Медицина, 2000г.

- Дыхательная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких. Под ред. В.А.Игнатьева и А.Н.Кокосова, 2006г., 248с.

- Илькович М.М. и др. Диагностика заболеваний и состояний, осложняющихся развитием спонтанного пневмоторакса, 2004г.

Наши специалисты

Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории

.jpeg)

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Заместитель генерального директора по медицинской части.

Врач-эндоскопист

Цены на диагностику застойной пневмонии

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник

Воспаление легких наиболее распространённое заболевание в пульмонологии. При этом застойная пневмония не так широко известна простому обывателю. Различные виды этих заболеваний являются следствием воспаления легочных тканей с характерными гемодинамическими и вентиляционными отклонениями работы органов дыхания. Если причиной первичных воспалений лёгких являются простудные заболевания, то застойная (гипостатическая) пневмония преобладает в основном у лежачих больных.

Причины развития

Сбои функционирования венозного кровообращения по малому кругу приводит к возникновению и развитию гипостатической пневмонии. При этом органы дыхания страдают от сбоев вентиляционной и дренажной функций. В результате дыхательные пути накапливают густые мокроты – подходящую среду для роста патогенной микрофлоры. В основном патогены развиваются и скапливаются в нижних отделах правого лёгкого.

Легочные вены пассивным образом переполняются, вызывая уменьшение оттока крови, альвеолы сдавливаются, из кровяного русла выпотевает жидкость. Результатом таких изменений является отёчность с последующим нарастающим пневмосклерозом с выпотом плеврального типа.

Вероятность возникновения заболевания намного выше у пожилых больных. Чей возраст превысил отметку шестидесяти лет. Риски становятся еще выше при наличии следующих сопутствующих патологий:

- сахарного диабета;

- гипертонии;

- пороки сердца;

- аритмии;

- ишемии;

- бронхиальной астмы;

- экстрасистолии;

- пиелонефрита.

Гипостатическая пневмония развивается не только у пожилых людей, но и у пациентов других возрастов по причине длительного пассивного положения лежачих больных. К этой категории относятся пациенты с травмами костей, послеоперационные, перенёсшие инсульт, онкобольные, с тяжёлыми формами сахарного диабета, с черепно-мозговыми травмами, с патологиями позвоночника и грудной клетки.

Появляется пневмония как на ранних (первые дни) стадиях постельного режима, так и поздних стадиях (до шести недель).

Основными возбудителями являются:

- пневмококки;

- стрептококки;

- стафилококки и другие патогенные бактерии.

Наличие множественных соматических патологий у людей преклонного возраста приводит к неподвижности в постели, человек находится в гиподинамическом состоянии, что способствует развитию гипостатической пневмонии.

Такого рода заболевание может возникнуть и на фоне длительного обездвиживания больных после полосных операций, ранений с нарушением кровообращения. В подобных ситуациях лёгкие недостаточно вентилируются, кровообращение сокращает свою интенсивность, защитные силы организма снижены из-за основного заболевания.

Симптоматика

Наблюдается прямая зависимость между соматическими болезнями и тем как проявляются симптомы застойной пневмонии. Основное заболевание служит фоном, на котором возникает застой в лёгких. Застойное воспаление лёгких на ранних стадиях маскируется под признаки основного заболевания.

У больного проявляются следующие симптомы:

- мокрый кашель с отходом гноя, слизи, реже крови;

- длительное повышение температуры тела по субфебрильному типу;

- чрезмерное потоотделение;

- состояние упадка сил, общей вялости, слабости мышц;

- затруднение дыхания, человеку ощущается, что он не может полностью выдохнуть.

Обнаружить характерные симптомы начала застоя в лёгких довольно проблематично.

Так, при патологиях сердца и сосудов характерной будет симптоматика, свидетельствующая о недостаточности этих органов. Инсультное состояние в первую очередь проявляется сбоем в работе лёгких и изменениями сознания.

На фоне симптомов основных заболеваний соматического характера происходит развитие плеврита с выделением жидкости в ткани (экссудат) перикардит. Дыхание становится слабым и поверхностным, кожа приобретает желтоватый оттенок. Появляется тахикардия, сердечные тоны приглушаются, акцент смещается на второй тон (аорта).

Дыхание теряет нормальный ритм и проявляется следующими явлениями:

- частой одышки;

- частота дыхания резко учащается;

- появляется тахикардия.

У пожилых людей при застойной пневмонии отмечаются признаки интоксикации, которая сопровождается разной температурной реакцией организма.

Может отмечаться угнетенный кашель. Больной ощущает боли и тяжесть в грудной клетке, страдает одышкой. При прослушивании улавливаются шумы плеврального трения, реже крепитация. В лёгких отмечается звук притупленного тона.

Внелёгочные проявления характеризуются повышенной температурой. Человек впадает в состояние апатии, теряется аппетит, клонит в сон. Присутствует общее состояние заторможенности, появляется непроизвольное мочеиспускание.

Последствиями застойной пневмонии могут стать следующие заболевания и патологические состояния:

- отёчность лёгких;

- сердечно-лёгочная недостаточность;

- токсический и инфекционный шок;

- летальный исход.

Диагностирование болезни

Выявление заболевания начинается с врачебного осмотра. Диагностика затрудняется наличием соматических симптомов у пациента. Медики не должны упускать из вида вероятность развития застойной пневмонии у больных и отслеживать общее состояние человека.

Диагностика основывается на нескольких методах:

- аускультация;

- рентгенографическое обследование лёгких.

При прослушивании определяется жесткость дыхания, наличие хрипов, как сухих, так и влажных, мелкопузырчатых.

Рентген показывает снижение тканевой прозрачности, усиление рисунка лёгких. Может быть обнаружен контур очага или линия со слегка расширяющимся корнем.

В качестве диагностических мер также назначаются следующие обследования:

- УЗИ перикарда и плевры;

- ЭКГ;

- Эхо-КГ;

- забор крови на анализ для общего исследования;

- биохимический анализ крови;

- микроскопия мокрот для выявления пораженных гемосидерином клеток.

Методики лечения

Лечение пациентов рекомендуется проводить в стационаре под врачебным наблюдением. В больничных условиях обязательна вентиляция лёгких, обработка пациента по санитарно-гигиеническим нормам. Терапевтическое лечение в первую очередь направлено на ликвидацию инфекционной микрофлоры.

Применяется комплексное лечение в сочетании следующих лекарственных препаратов:

- антибиотики (Цифран, Цефазолин, Аугментин);

- бронхолитики (АЦЦ, Бронхикум, Лазолван, Эреспал);

- иммунномодуляторы;

- антиоксиданты;

- мочегонные средства в комплексе с калийными препаратами;

- сердечные гликозиды.

Дополнительно рекомендуется выполнение следующих процедур и манипуляций:

- кислородная терапия;

- ЛФК;

- массаж общий или при помощи банок (при выздоравливании);

- использование горчичников;

- пункция плевры или перикарда;

- бронхоскопия санационная, лаваж бронхоальвеолярный;

- обильное питьё;

- приём витаминов;

- фито и апитерапия (отвар травяных сборов, мёд, прополис с молоком);

- оздоровление на курортах и в санаториях.

Лечить застойную пневмонию следует комплексно сразу по нескольким направлениям:

- ликвидация очага бактериальной инфекции;

- восстановление вентиляции лёгких;

- снятие отёчности лёгких;

- лечение основного соматического заболевания;

Врачи не должны допустить осложнения в виде печеночной и почечной недостаточности.

Больной нуждается в разнообразном витаминизированном питании для нормализации перистальтики кишечника.

При надлежащем уходе прогноз лечения застойной пневмонии лежачих пациентов благоприятный. Вовремя начатое лечение антибиотиками даёт хорошие результаты.

Меры профилактики

Профилактика и выполнение обязательных рекомендаций заключается в следующем:

- тщательный уход за лежачим больным;

- в постели необходимо периодически менять положение больного самостоятельно или со сторонней помощью;

- занятие дыхательными упражнениями;

- общий массаж, постановка горчичников, лечебная гимнастика, принятие больным полусидящего положения;

- соблюдение режима влажности воздуха помещения, проветривание;

- по возможности приобретение и использование специальных ортопедических матрасов уменьшит вероятность появления застойных явлений в лёгких лежачего больного;

- регулярное отслеживание родственниками (сиделками) в домашних условиях состояния дыхания больного;

- в случае возникновения хрипов, бульканья при дыхании экстренно вы

Взывайте скорую помощь.

Застойная форма пневмонии опасна и коварна, Она требует своевременного выявления и лечения. В противном случае последствия могут быть плачевными вплоть до летального исхода. При этом лечить данное заболевание возможно, но требуется строгое соблюдение назначений лечащего врача.

Источник