Пневмония у детей температура сохраняется

Температура при пневмонии – один из характерных признаков, который может сохраняться довольно долго. Этот симптом указывает на борьбу организма с инфекцией. Если у ребенка повышается температура и наблюдаются другие признаки, напоминающие пневмонические, нужно немедленно обратиться к терапевту.

Типы температуры

Различают три основных вида температуры при воспалении легких у детей. Она зависит от стадии развития заболевания.

- Субфебрильная — температура в диапазоне от 37,1°C до 38,0°C в течение длительного времени.

- Второй вид температуры – фебрильная. Показатели варьируются в пределах 38–39 ˚С.

- Показатели от 39 ˚С до 41 ˚С свидетельствуют о критической температуре тела.

Основные причины

Почему появляется температура при воспалении легких у детей:

- Субфебрильная температура, как правило, свидетельствует о борьбе организма с инфекцией. Подтверждает наличие вялотекущего процесса воспаления, не сбивается лекарственными препаратами.

- Фебрильная температура говорит о том, что воспалительный процесс усиливается и у организма не получается справиться с инфекцией.

- И наконец, если температура достигает критически высоких отметок, речь идет о состоянии, представляющем серьезную опасность для жизни ребенка. Необходимо безотлагательно вызвать скорую помощь.

Сопутствующие симптомы

В начале заболевания температура составляет 37,1–38˚С. В этой ситуации речь идет о субфебрильной лихорадке: малыш слаб, апатичен, теряет аппетит. Утром температура может держаться в пределах нормы. Такое состояние может сохраниться на протяжении недели, если у ребенка крепкий иммунитет. Но родители при небольшом повышении температуры могут начать сбивать ее, ошибочно приняв симптом за проявление ОРЗ. Если температура не падает в течение 4 дней, нельзя откладывать визит к врачу, поскольку чем раньше установлен диагноз, тем эффективнее лечение.

Детская пневмония бывает и без повышенной температуры, потому, как только присоединяются другие признаки заболевания, необходимо обращение к специалисту. В отдельных ситуациях температура подскакивает до 39-40˚С. При выявлении воспаления легких у ребенка назначают длительный курс терапии.

Диагностирование

Пневмонию на начальном этапе легко спутать с ОРЗ из-за кашля, насморка, вялости и других схожих симптомов. Температура при этом держится в основном на уровне до 38°С (исключение составляют атипичные формы воспаления легких у новорожденных). При отсутствии лечения она сохраняется на протяжении 3 дней и дольше, в то время как при бронхите температура, как правило, превышает 38°С либо понижается до этой отметки в течение 1–3 дней.

Если ребенок болел ОРЗ, а по прошествии нескольких дней произошло повторное повышение температуры, это может свидетельствовать о воспалении легких.

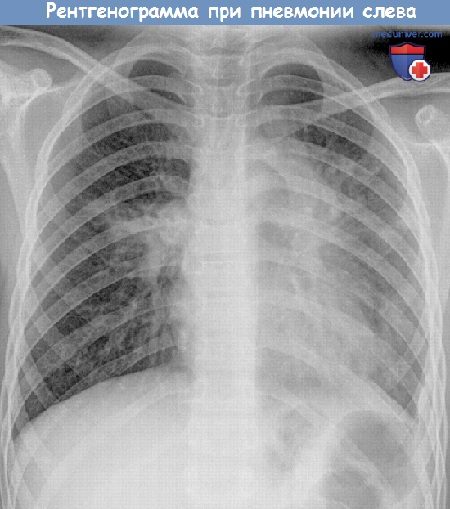

В любом случае надо сразу же вызвать терапевта или неотложку. Обследовав малыша, доктор может обнаружить типичные пневмонические симптомы, например, влажный хрип в легких. Врач выпишет направление в больницу, а ребенку сделают рентген, чтобы подтвердить диагноз.

Если рентгеновский снимок окажется чистым, значит, воспаления легких нет. Случается и обратная ситуация: внешне пневмония не проявляется, а рентген четко показывает затемненные области. Показатели рентгеновского исследования в таком случае приоритетны.

Как вылечить температуру при пневмонии

Снижать температуру допускается лишь теми лекарствами, которые прописал врач. Самостоятельно можно воспользоваться средствами народной медицины:

- хорошим жаропонижающим служит напиток с малиной;

- липовый чай усиливает потоотделение;

- витамин С, в большом количестве содержащийся в медовых, смородиновых напитках и цитрусах, укрепляет иммунитет и помогает бороться с болезнью.

В подавляющем большинстве случаев пневмония требует немедленной госпитализации ребенка. Надежным способом терапии служит прием антибиотиков, которые обычно вводятся инъекционным путем. Врач выбирает подходящий препарат, опираясь на результаты обследования. Если лекарство не оказывает должного эффекта, по прошествии 3 дней производят замену.

При вирусной пневмонии антибиотические средства не выписывают. Терапевтические методы зависят от возраста ребенка, тяжести заболевания и типа возбудителя. При тяжелой форме малыш находится в палате интенсивного наблюдения, необходима кислородотерапия.

Чтобы лечение было результативным, нужно строго соблюдать распорядок дня и предписания доктора. Обычно на полное выздоровление требуется 3–4 недели. Ребенок с сильным иммунитетом может хорошо себя чувствовать уже через 14 дней, тогда как ослабленному малышу нужно больше времени, чтобы поправиться. Желательно, чтобы в период восстановления ребенок выходил на прогулку, двигался. Главное – не допускать перегрева и переохлаждения, одевать малыша по погоде.

Можно ли предупредить температуру

Предупреждение воспаления легких у детей – одна из главных составляющих стратегий сокращения детской смертности. Вакцина от ХИБ-, пневмококковой инфекции, коклюша и кори служит действенной профилактической мерой против пневмонии.

В укреплении иммунитета ребенка важную роль играет правильное питание, в частности, только естественное вскармливание на протяжении первого полугода жизни (в идеале – года). Оно помогает предотвратить воспаление легких и сократить длительность заболевания.

Нужно бороться и с неблагоприятными экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха в доме, неукоснительно соблюдать гигиенические правила в густонаселенных жилищах.

Чтобы снизить риск развития заболевания у ВИЧ-инфицированных детей, каждый день им дают антибиотический препарат Ко-тримоксазол.

Возможные осложнения

Важно своевременно диагностировать пневмонию у ребенка. Приступить к лечению нужно немедленно, поскольку в этом возрасте осложнения развиваются стремительно. Они могут появиться как в процессе течения болезни, так и после прихода непродолжительной ремиссии.

Наибольшее распространение получили следующие осложнения:

- Плеврит – воспаление оболочки, которая покрывает легкие. Типичные симптомы – болезненные ощущения в груди при дыхании и кашле.

- Инфекционно-токсический шок, вызванный бактериальными или вирусными эндотоксинами. Температура превышает 39°С, давление пониженное, ребенок испытывает психомоторное возбуждение, появляются характерные высыпания. Малыш даже может впасть в коматозное состояние.

- Легочная недостаточность – распространенное осложнение при детской пневмонии. Сопутствующие признаки: учащенное поверхностное дыхание, одышка, синюшный оттенок губ.

- Легочная деструкция – разрушение тканей легких из-за энергичного размножения патологических микроорганизмов. Данное состояние представляет угрозу для жизни малыша.

- Сердечно-легочная недостаточность – тоже провокатор смертельного исхода. Пневмония оказывает пагубное воздействие на сердце и сосуды.

Склонность к воспалению легких в детстве – повод для тщательного обследования и обнаружения причин сложившейся ситуации. Есть вероятность наличия у ребенка генетических патологий легких и бронхов, а также хронических болезней вроде кистозного фиброза. В этом случае малыш нуждается в регулярном наблюдении и адекватной терапии.

Источник

Пневмония не возникает на ровном месте: известно, что провокаторами этой легочной патологии выступают пневмококковые вирусные агенты. Одним из основных симптомов заболевания является высокая температура, сопровождающая острую стадию заболевания. Но иногда сохраняется температура после пневмонии, что сильно настораживает больного и даже вызывает панику.

Классификация типов лихорадки при пневмонии

Воспаление легких практически всегда сопровождают симптомы лихорадки, озноба, жара. Температурные показатели варьируются в зависимости от того, на какой стадии прогрессирует патология в легочной системе.

Специалисты различают три основных типа лихорадочных состояний при пневмонии:

- Классическая субфебрильная температура. При таком состоянии показатели на термометре не выходят за пределы 37-38 градусов. Именно эта температура зачастую диагностируется у пациентов с легочными заболеваниями, потому в народе её час о называют «легочная температура».

- Пороговая температурная кривая фиксируется у больного в те пару дней, когда температура колеблется в пределах от 38 до 39 градусов.

- Некотролируемая лихорадка развивается тогда, когда естественная терморегуляция организма окончательно сбиваются и температурные показатели растут выше 39 градусов.

В первые несколько дней на фоне антимикробной терапии температура у больного начинает снижаться и достигает отметки, принятой считаться нормальными показателями. Однако, в ряде случаев спустя несколько дней у пациента начинает фиксироваться устойчивая классическая субфебрильная температура. У самого больного и его близких такой сбой вызывает недоумение и вопросы: почему после пневмонии держится температура и о чем она сигнализирует?

Причины послепневмонийной лихорадки

Температура, проявляющаяся после лечения пневмонии, может фиксироваться на отметке термометра не выше 37-37, 2 градусов, но в редких случаях может и подниматься до отметки 38 градусов и выше. В первом случае, доктора называют явление неустойчивой терморегуляции организма температурным хвостом, более высокие температурные показатели считают поводом для того, чтоб бить тревогу.

Причинами выраженной лихорадки с высокими температурными показателями в послепневмонийный период восстановления специалисты считают:

- инфекционное поражение внутренних органов. В том случае, если само воспаление было спровоцировано вирусными или бактериальными агентами, то не исключается возможность поражения и внутренних органов этими микробами. В таких случаях проведенной противомикробной терапии бывает недостаточно, как только в организм перестает поступать антибиотик, инфекция начинает прогрессировать на внутренних органах;

- возникновение сложных воспалительных очагов в местах повторного инфицирования внутренних органов и развитие осложненных воспалительных патологий: менингита, сепсиса, миокардита, перикардита, эндокардита;

- повторное обширное инфицирование на фоне ослабленной иммунной системы больного на этапе послепневмонийной реабилитации.

Симптом выраженной лихорадки после окончания лечения воспаления легких считается серьёзным сигналом организма, требующим быстрого реагирования. Больному стоит незамедлительно обратиться за квалифицированным медицинским обследованием и последующей помощью специалистов.

Хронические причины субфебрилитета

Субфебрильная или небольшая температура, как правило, диагностируется на фоне хронического воспалительного процесса в легочной ткани. Крупозное воспаление легких может вяло прогрессировать в организме в течение нескольких месяцев, потому после двухнедельного курса антибиотикотерапии микробные агенты начинают повторно вяло прогрессировать на тканях, что и является основной причиной температурного хвоста.

Специалисты диагностируют у больных определенную симптоматику, свидетельствующую о том, что воспалительный процесс перешел в хроническую форму.

| Симптом | Хроническая пневмония | Острая вирусная инфекция | Воспалительные процессы в организме |

| Субфебрильная температура | да | нет | редко |

| Выраженная лихорадка | нет | да | да |

| Сухой или влажный кашель | да | иногда | редко |

| Отсутствие аппетита | да | да | да |

| Затрудненное дыхание | да | нет | нет |

| Тахикардия | да | редко | часто |

| Снижение двигательной активности | да | да | иногда |

| Астенический синдром | да | да | иногда |

В любом случае, если у больного возвращается и начинает держаться температура после проведения курса антибактериальной терапии при пневмонии, стоит незамедлительно обратиться к доктору и пройти повторное рентгенологическое исследование легких на наличие воспалительных очагов.

В том случае, если исследование подтверждает наличие хронических патологических очагов, то больному требуется дополнительная щадящая терапия, в том числе антимикробными препаратами.

Признаки рецидивирующей патологии

Явление температурного хвоста может держаться у больного после лечения воспаления легких также на фоне вялотекущего рецидива заболевания. Двухстороннее воспаление легких считается серьезным заболеванием, требующим длительного комплексного лечения и долгой реабилитации.

Первые этапы комбинированного лечения, как правило, проводятся первые две недели после постановки диагноза. Эти этапы включают в себя:

- адекватную противомикробную и противовоспалительную терапию;

- симптоматическое лечение лихорадочных состояний;

- лечебные мероприятия по снятию симптомов интоксикации;

- коррекция иммунного ответа организма.

Состояние больного на фоне проведенной терапии стабилизируется, к тому же, после её окончания антитела, выработанные организмом, благодаря терапии, продолжают поддерживать стабильное состояние.

Нарушения иммунного ответа организма приводят к тому, что к моменту окончания действия антител, организм не готов к самостоятельному восстановлению. В том случае, если очаги инфекции сохраняются, заболевание дает рецидив и пневмония начинает повторно вяло прогрессировать. Первым симптомом, сигнализирующим о возникновении рецидивирующей инфекции, является температурный хвост, который проявляет себя столько, сколько прогрессирует в легких рецидивирующий агент.

Самостоятельно такое состояние не проходит, к тому же игнорирование симптомов грозит перерасти в повторное комплексное воспаление. Именно поэтому доктора рекомендуют пациентам обязательно обращаться к доктору для составления комплексной картины патологии и определения схемы последующей терапии.

Диагностика причин субфебрилитета

Специалисты обращают внимание пациентов на то, что столкнувшись с повторным ростом температурных показателей после проведенной терапии воспаления легких, следует сразу обращаться за помощью к специалистам. Это поможет исключить или своевременно подтвердить сложные поствоспалительные патологии в организме.

Диагностика причин температуры после пневмонии включает в себя:

- ознакомление с жалобами больного и сбор анамнеза данных;

- тщательный осмотр и оценка состояния носоглотки;

- проведение рентгенологического исследования;

- клинические анализы крови и мочи;

- анализ мокроты на микрофлору;

- проверка динамики температурных показателей.

На основании полученных данных исследования лечащий доктор, получивший полную клиническую картину патологии, назначает больному соответствующую терапию. В том случае, если воспалительные очаги повторно проявляются на рентгенографическом снимке, доктор назначит больному повторную терапию антибиотиками, определив наиболее эффективный препарат на фоне полученных анализов посева мокроты на возбудителя.

Правила сопутствующей терапии при субфебрилитете

Большинство специалистов сходятся на том, что невысокая температура в период выздоровления не всегда является грозным симптомом, с которым следует обязательно бороться. В том случае, если рентгенография не диагностирует воспалительных очагов в легочной системе и клиническая картина анализов не показывает комплексных изменений, то специальной терапии субфебрильный симптом не требует.

Специалисты рекомендуют пациентам придерживаться следующих правил для нормализации терморегуляции организма:

- следует организовать пациенту усиленный питьевой режим для естественного промывания систем организма;

- меню пациента следует разнообразить достаточным количеством свежих овощей, фруктов, свежеприготовленных соков;

- длительность воздушных процедур увеличивают до максимума, учитывая физическое состояние больного;

- курс витаминотерапии проводится по показаниям и назначению доктора;

- температуру больному не сбивают, если она не превышает 37-37.5 градусов.

В случае диагностирования вторичной патологии больному требуется комплексная терапия и последующее наблюдение специалиста. Особенно важна своевременная диагностика для малышей, так как субфебрильная температура после воспаления легких у детей может сигнализировать о комплексных возникших осложнениях или о вялом прогрессировании патологии.

Поддерживающая терапия температуры после пневмонии

Основную схему лечения температуры после пневмонии корректирует лечащий специалист, доктор также и определяет, сколько должна длиться поствоспалительная терапия.

Для облегчения состояния больного можно также воспользоваться методами поддерживающей терапии, особенно в тех случаях, если субфебрилитет сопровождается симптомами рецидива патологии.

- Навязчивый кашлевый синдром эффективно лечится с помощью отвара корня солодки, мать-и-мачехи, душицы, алтея.

- От сухого кашля помогут свежеприготовленные соки лука или редьки, смешанные с сахаром или медом.

- Действенным укрепляющим средством является также отвары малиновых веток и настойки ягод малины. Известно также потогонное свойство этого растения, поэтому и симптомы повышенной температуры малиновый отвар снимает самостоятельно.

- Иммунную систему тонизирует прополис. Средства на его основе разрешены тем, у кого нет аллергии на продукты пчеловодства: сливочное масло смешивают с прополисом и принимают ежедневно с начала заболевания и до полного исцеления.

- Компрессы из медовых лепешек эффективно снимают поствоспалительные проявления в легких и облегчают дыхание.

- Облегчают дыхание и с помощью ингаляций с добавлением эфирных масел.

Пользоваться средствами нетрадиционной медицины следует только после консультации с доктором. Прежде чем принимать решение о сопроводительной поддерживающей терапии, стоит убедиться в отсутствии развивающихся осложнений и поствоспалительных патологий.

Субфебрильная температура после лечения воспалительной легочной патологии требует своевременного реагирования и диагностического обследования. Лечение больному требуется только в том случае, если повышенная температура фиксируется в комплексе с сопроводительными симптомами, а диагностическое исследование подтверждает наличие воспалительных или инфекционных очагов в организме больного.

Источник

Пневмония у детей — острый инфекционно-воспалительный процесс различной этиологии. Механизмы развития заболевания связаны с преимущественным поражением респираторных отделов легких.

Респираторными отделами легких являются анатомические структуры, расположенные за терминальными бронхами, — респираторные, альвеолярные ходы и альвеолы. Заболеваемость пневмонией у детей на первом году жизни составляет 15-20 на 1 000 детей, от 1 года до 3 лет — 5-6 на 1000 детей.Предрасполагающими факторами у детей могут быть следующие заболевания: перинатальная патология аспирации, гипотрофия, врожденный порок сердца с недостаточностью кровообращения, иммунодефицитные состояния.

У более старших детей предрасполагающими факторами являются очаги хронической инфекции, пассивное и активное курение, переохлаждение организма.

По этиологии острые пневмонии подразделяют на:

- бактериальные;

- вирусные;

- микоплазменные;

- риккетсиозные;

- грибковые;

- аллергические;

- пневмонии, возникающие при инвазиях гельминтами;

- пневмонии, возникающие при воздействии физических и химических факторов.

Различают семь форм бактериальной пневмонии:

- пневмококковая;

- фридлендеровская;

- синегнойная;

- гемофильная;

- стрептококковая;

- стафилококковая;

- группа пневмоний, вызванных протеем и кишечной палочкой.

Из вирусных пневмоний чаще всего встречаются:

- гриппозная пневмония;

- аденовирусная пневмония;

- парагриппозная пневмония;

- респираторно-синтициальная пневмония.

В соответствии с причинами и механизмами возникновения различают первичные и вторичные пневмонии. Последние возникают на фоне обострений хронических заболеваний бронхо-легочной системы и других соматических заболеваний ребенка.

Для возникновения пневмонии у ребенка, кроме бактериальных или вирусных агентов, необходим определенный комплекс факторов:

- попадание слизи в легкие из верхних дыхательных путей — аэрогенный путь;

- попадание микроорганизма в бронхи;

- разрушение защитных механизмов дыхательных путей;

- гематогенный, лимфогенный пути распространения инфекции.

При возникновении пневмонии у детей нарушаются вентиляция легких и газообмен, снижается питание миокарда желудочков. По протяженности поражения пневмонии могут быть сегментарными, долевыми, тотальными, одно- и двусторонними. В механизме развития пневмонии большую роль играет гипоксия с гиперкапнией, развивающиеся в результате нарушения как внешнего, легочного, так и тканевого дыхания.

Клинические симптомы пневмонии зависят от вида пневмонии, величины и распространенности процесса. При очаговой пневмонии (бронхопневмонии) процесс идет остро или подостро и развивается на 5-7-й день острого респираторного заболевания в виде его второй волны.

Характерными являются следующие симптомы:

- повышение температуры;

- слабость;

- головная боль;

- боль в груди или под лопатками;

- кашель;

- усиление интоксикации.

Над зоной поражения отмечается укорочение перкуторного звука, при аускультации — бронхофония, ослабленное дыхание, иногда крепитация. Рентгенологически определяется усиление легочного рисунка между очагами воспаления и корнями легкого. В анализе крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ.

Сегментарная пневмония

В случае гематогенного пути распространения поражаются один или несколько сегментов легкого. Обычно чаще поражаются правые сегменты. Сегментарная пневмония начинается остро с повышения температуры, обычно выражены симптомы интоксикации, появляются боли в области грудной клетки, иногда — в животе, кашель — редкий. Появляются симптомы дыхательной недостаточности, объективные данные выражены слабо. Вторичная сегментарная пневмония развивается на фоне протекающей респираторной инфекции, при этом симптомы интоксикации выражены слабо. Сегментарная пневмония рентгенологически проявляется в отдельных очагах, которые сливаются, а затем захватывают целый сегмент.

Крупозная пневмония

Воспалительный процесс захватывает долю легкого или его часть и плевру. Встречается редко. Часто вызывается пневмококком. Начало острое. Заболевание начинается с головокружения, ухудшения самочувствия, резкой головной боли. Отмечается температура до 40-41 °С, часто больные жалуются на озноб. Кашель в первые три дня редкий, сухой, затем — с выделением ржавой мокроты. Быстро появляются цианоз, одышка. Часто у детей появляется абдоминальный синдром, проявляющийся болями в области пупка, метеоризмом, рвотой. Различают четыре стадии в течении крупозной пневмонии.

При первой стадии — стадии прилива, — определяется укорочение перкуторного звука с тимпаническим оттенком, ослабленное дыхание, периодически прослушивается крепитация. Во второй стадии развивается гиперемия лица, часто — на стороне поражения, тяжелое состояние. На стороне поражения определяются укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, бронхофония. Хрипы не прослушиваются. Третья стадия развивается на 4-7-й день — усиливается кашель, температура падает, часто критически. Перкуторный звук принимает тимпанический оттенок, появляется крепитация.

В четвертой стадии — стадии разрешения, — снижается температура, появляется частый кашель, появляются обильные разнокалиберные хрипы. На рентгенограммах также определяется стадийность процесса: в первой стадии — усиление сосудистого рисунка, ограничение подвижности диафрагмы; во второй стадии появляются плотные тени, соответствующие долям с вовлечением корня и плевры; в третьей и четвертой стадиях инфильтрация исчезает постепенно.

При крупозной пневмонии отмечается резкий нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ. Атипично протекает крупозная пневмония у детей раннего возраста. Обычно нечетко выражены основные симптомы заболевания. Под влиянием антибактериальной терапии укорачиваются стадии воспалительного процесса. В случае нерациональной терапии возникает затяжное течение заболевания.

Интерстициальная пневмония

Интерстициальная пневмония возникает при вирусной, микоплазменной, пневмоцистной, грибковой и стафилококковой инфекциях. Чаще эта пневмония регистрируется у недоношенных и новорожденных детей, а также на фоне дистрофии, иммунодефицитных состояний у детей. Заболевание может сопровождаться выраженной интоксикацией, возможно падение артериального давления, кроме этого, часто отмечаются изменения со стороны центральной нервной системы, а также желудочно-кишечного тракта. Отмечается изнурительный кашель со скудной пенистой мокротой. При интерстициальной пневмонии отмечается вздутие грудной клетки. Перкуторно — тимпанит. Прослушиваются единичные крепитирующие и сухие хрипы на фоне ослабленного дыхания. Рентгенологически выявляются эмфизема, перебронхиальная инфильтрация, ячеистость интерстициально-сосудистого рисунка. Со стороны крови выявляется лейкоцитоз, повышение СОЭ.

Диагностика пневмонии

Диагностика проводится на основании клинико-рентгенологических данных.

Клиническими симптомами являются:

- температурная реакция;

- признаки дыхательной недостаточности: одышка, цианоз, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры;

- стойкие аускультативные и перкуторные отклонения со стороны легких;

- рентгенологически — очаговые, сегментарные, лобарные инфильтративные тени;

- со стороны крови: лейкоцитоз, нейтрофилез, повышение СОЭ;

- эффект от проводимой этиологической терапии.

Течение пневмоний у детей зависит от этиологии, возраста и наличия различных сопутствующих заболеваний. Особенно тяжело протекают пневмонии, вызванные госпитальными штаммами золотистого стафилококка или грамотрицательными бактериями. Течение пневмоний в этих случаях характеризуется ранним абсцедированием, быстрым прорывом воспалительного очага в плевру и возникновением пиопневмоторакса с бурным течением заболевания.

В периоде новорожденности пневмония имеет серьезный прогноз. Различают приобретенные и внутриутробные пневмонии новорожденных. Внутриутробные пневмонии возникают в результате инфицирования плода во время беременности или аспирации инфицированными околоплодными водами, при этом аспирация может быть как внутриутробной, так и интранатальной. У новорожденных пневмонии часто сопровождаются ателектазами, а также деструкцией легочной ткани.

Важную роль в развитии пневмонии могут играть предрасположенность к аллергическому воздействию внешних факторов и возникновение катарального воспаления слизистых оболочек. При данных пневмониях характерным является присоединение астматического синдрома. Течение пневмонии в этих случаях принимает рецидивирующий характер. У детей, страдающих рахитом, пневмония развивается чаще и имеет затяжное течение. У детей с гипотрофией возникает чаще в связи со значительным снижением иммунитета, отмечается слабая выраженность симптомов пневмонии.

Лечение пневмонии у детей

В случае среднетяжелых и тяжелых форм дети подлежат стационарному лечению. Дети первого года жизни — при любых формах.

Лечение пневмоний проводится комплексно и состоит в:

- применении этиотропных средств;

- оксигенотерапии при развитии дыхательной недостаточности;

- назначении средств, улучшающих бронхиальную проводимость;

- применении средств и методов, обеспечивающих транспорт кислорода крови;

- назначении препаратов, улучшающих процессы тканевого дыхания;

- использовании средств, улучшающих обменные процессы в организме.

Питание ребенка должно соответствовать возрасту и потребностям детского организма. Однако в период интоксикации пища должна быть механически и химически щадящей. В связи с кашлем из рациона исключаются продукты, содержащие частицы, которые могут аспирироваться. Назначается дополнительно жидкость в виде питья. Для этого используются отвары шиповника, черной смородины, соки.

Сразу после поступления в стационар производятся забор мокроты, смывы для бактериологического обследования, затем назначается этиотропное лечение, которое проводят под контролем клинической эффективности, в последующем — с учетом полученных результатов чувствительности мокроты к антибиотикам. В случае внебольничной пневмонии назначаются макролиды нового поколения. В случае внутрибольничных пневмоний назначают цефалоспорины второго, третьего поколений и антибиотики группы резерва.

При пневмониях у детей, возникших в результате внутриутробной инфекции, назначают новое поколение макролидов — спиромицин, рокситромицин, азитромицин. В случае пневмонии у детей с иммунодефицитами назначаются цефалоспорины третьего, четвертого поколений. При смешанной инфекции, взаимодействии возбудителя гриппа и стафилококка наряду с введением антибиотиков широкого спектра действия вводится противогриппозный у-глобулин по 3-6 мл.

Антибиотики применяют комплексно по следующей схеме:

- цефалоспорины;

- цефалоспорины плюс аминогликозиды.

Назначаются муколитическая терапия, бронхолитические средства, физиотерапия, иммунокоррегирующее лечение. При скоплении секрета в дыхательных путях необходимо удалять содержимое носоглотки, гортани, крупных бронхов. При выраженных симптомах дыхательной недостаточности применяется оксигенотерапия.

При признаках сердечной недостаточности назначают сердечные гликозиды — строфантин, а также сульфокамфокаин. Применяются и средства иммунотерапии. При лечении пневмонии проводят симптоматическую и посиндромную терапии. В периоде выздоровления большое значение имеют дыхательная гимнастика, физиотерапевтические методы лечения. Для улучшения дренажной функции бронхов применяются средства, способствующие повышению секреции мокроты или ее разжижению.

Отхаркивающие средства:

- Натрия бензоат

- Аммония хлорид

- Калия йодид

- Бромгексин

- Терпингидрат

- Термопсис

- N-ацетилцистин

- Мукалтин

- Пертусин

- Корень алтея

- Лакричный корень

- Эликсир грудной

- Плод аниса

- Листья мать-и-мачехи

Применяются средства, уменьшающие спазм бронхов. К ним относится эуфиллин.

Прогноз

Прогноз при своевременном применении антибактериальной терапии благоприятный. Выписанные из стационара в период клинического выздоровления берутся на диспансерный учет. После выписки из стационара 2-4 недели ребенок не должен посещать детские учреждения. Дети до шести месяцев первый месяц осматриваются раз в неделю, затем — два раза в месяц; с шести до двенадцати месяцев — раз в десять дней в течение первого месяца, затем — раз в месяц. После одного года до трех лет — раз в первый месяц, затем — раз в три месяца.

Дети осматриваются отоларингологом и пульмонологом после трехлетнего возраста — через месяц после выписки из стационара, затем — раз в квартал. Оптимальной является реабилитация в отделениях больниц или в санаториях. Режим назначается с максимальным использованием свежего воздуха. Назначаются ежедневно дыхательная гимнастика, ЛФК с постепенным повышением физических нагрузок. Питание должно быть рациональным для соответствующего возраста. Медикаментозная реабилитация осуществляется по индивидуальным показаниям. Стимулирующая терапия проводится повторными 2-3-недельными курсами: нуклеинат натрия, метилурацил, дибазол, женьшень, алоэ, настой элеутерококка, витамины B этих целях используется и фитотерапия. Она применяется для санации бронхов и успокаивающего влияния на центральную нервную систему: корень алтея, лист мяты перечной, трава шалфея, корень девясила, мать-и-мачеха, липовый цвет, сосновые почки, чабрец и др. У детей, склонных к аллергическим реакциям, применяется с большой осторожностью. Широко используется физиотерапия. Применяются горчичники, щелочные и фитоингаляции, компрессы, озокеритовые аппликации на грудную клетку. Широко применяется массаж грудной клетки. После пневмонии рекомендуется санаторное лечение в местных санаториях, а также на курортах Гагра, Нальчик, Геленджик, Новый Афон, Южного берега Крыма.

Противопоказаниями к санаторному лечению являются:

- активность воспалительного процесса в бронхо-легочной системе;

- признаки астматического состояния;

- наличие «легочного сердца».

К первичной профилактике относятся здоровый образ жизни родителей, исключающий воздействие вредностей на плод во время беременности, рациональное вскармливание детей, закаливающие процедуры.

Вторичная профилактика включает:

- профилактику и лечение ОРВИ;

- раннюю госпитализацию больных пневмонией детей с отягощенным преморбидным фоном;

- своевременное лечение гипотрофии, рахита, иммунодефицитных состояний;

- санацию хронических очагов инфекции.

Источник…