Противоэпидемические мероприятия при внутрибольничной пневмонии

О противоэпидемических мероприятияхв очагах внебольничной пневмонии

Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ноябре 2012 года в Московской области и в г. Москве среди учащихся школ зарегистрировано 2 очага внебольничной пневмонии (ВП), в которых пострадало около 50-ти детей. Всего было выявлено 129 случаев заболеваний инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, включая, кроме ВП, острые респираторные вирусные инфекции (аденовирусные, метапневмовирусные) и бронхиты.

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что групповые заболевания связаны с распространением инфекции воздушно-капельным путем в условиях не соблюдения противоэпидемического режима учебных заведений.

Так, в гимназии Московской области было выявлено переуплотнение учеников по сравнению с проектной мощностью здания в 1,6 раза. Занятия в школе были организованы в 2 смены, превышение допустимых норм по площади на одного ребенка в классных комнатах составило более 40%. В учреждении не осуществлялся контроль за работой вентиляционной системы, что привело к нарушению системного воздухообмена в помещениях.

Одним из важнейших факторов, способствующих формированию очагов, в подобных случаях является позднее выявление больных острыми респираторными вирусными инфекциями и несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Так, в гимназии Московской области за 3 недели до регистрации случаев ВП начался подъем заболеваемости ОРВИ. Причем, количество отсутствующих в школе детей достигало 34%. Информирования со стороны лечебной сети, включая медицинских работников школы, в организации Роспотребнадзора не поступало. Дети с симптомами респираторных инфекций допускались к занятиям, учебный процесс, несмотря на большое количество больных ОРВИ, не прерывался.

Несвоевременное информирование и позднее начало проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий привело к затягиванию сроков локализации и ликвидации очагов в Московской области – в течение месяца с начала подъема заболеваемости ОРВИ, в г. Москве – в течение 1,5 месяцев уже с начала регистрации случаев внебольничных пневмоний.

В обоих очагах медицинские пункты школы были укомплектованы только средним медицинским персоналом.

Исходя из изложенного, с целью предотвращения распространения ОРВИ в организованных коллективах, в т.ч. и пневмонии, Управление Роспотребнадзора по КЧР рекомендует провести ряд организационных мероприятий:

— руководителям лечебно-профилактических организаций необходимо обеспечить готовность лечебно-профилактических организаций к приему и оказанию медицинской помощи лицам с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей

— обеспечить наличие неснижаемого запаса средств экстренной профилактики инфекций верхних и нижних дыхательных путей на курируемой территории

— взять на особый контроль медицинское наблюдение за детьми с хронической патологией верхних и нижних дыхательный путей: формы учета, периодичность медицинских осмотров, назначение терапевтических и иммуномодулирующих средств в период подъема заболеваемости ОРВИ

— совместно управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации организовать и провести обучение медицинского персонала по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекций верхних и нижних дыхательных путей

При регистрации случаев внебольничных пневмоний в организованных коллективах детей необходимо проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающий:

— активное выявление больных путем опроса и осмотра врачом-педиатром или врачом-инфекционистом,

— изоляцию из коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей

— выявление, учет и микробиологическое обследование (при необходимости) лиц с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей (как среди детей, так и среди персонала детских учреждений)

— назначение контактным лицам средств экстренной профилактики из числа противовирусных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных препаратов

— организацию и проведение заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети и контролем, усиление режима текущей дезинфекции с применением кварцевания

— разобщение детей: более 2-х случаев в классах — закрытие классов, более 10-ти случаев в образовательном учреждении — временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней

— гигиеническую оценку условий размещения, питания, обучения детей

— выявление факторов, способствующих формированию очага – переуплотнение, не соответствие нормам площади на одного ребенка, проведение массовых мероприятий, переохлаждение, отсутствие вентиляции, а также плохое проветривание, низкое качество уборки и другие

— отмену кабинетной системы

— запрет на проведение массовых мероприятий

— обучающую работу с медицинским персоналом

— разъяснительную работу с родителями.

Также необходимо взять на контроль готовность лечебно-профилактических организаций к приему и лечению больных внебольничной пневмонией, а также поддержание запаса средств экстренной профилактики и индивидуальной защиты.

В целях недопущения формирования эпидемических очагов внебольничных пневмоний в организованных коллективах детей и взрослых, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения Карачаево-Черкесской Республики издано постановление главного государственного санитарного врача по КЧР №27 от 19.11.2012 года О противоэпидемических мероприятиях в очагах внебольничной пневмонии.

РуководительС.В. Бескакотов

Источник

Оглавление темы «Эпидемиология внутрибольничного энтерита.»:

1. Эпидемиологический надзор за внутрибольничной пневмонией. Профилактика внутрибольничной пневмонии.

2. Внутрибольничный сальмонеллез. Возбудитель внутрибольничного сальмонеллеза.

3. Источник внутрибольничного сальмонеллеза. Пути передачи внутрибольничного сальмонеллеза.

4. Интенсивность внутрибольничного сальмонеллеза. Динамика, структура заболеваемости внутрибольничным сальмонеллезом.

5. Факторы риска, профилактика внутрибольничного сальмонеллеза. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными сальмонеллезами.

6. Колиэнтериты. Внутрибольничные колиэнтериты. Возбудители внутрибольничных колиэнтеритов.

7. Источник внутрибольничных колиэнтеритов. Механизм передачи колиэнтеритов.

8. Восприимчивость к внутрибольничным колиэнтеритам. Интенсивность, динамика, структура заболеваемости колиэнтеритами.

9. Факторы риска внутрибольничных колиэнтеритов. Эпидемиологический надзор за колиэнтеритами.

10. Профилактика внутрибольничных колиэнтеритов. Противоэпидемические мероприятия при колиэнтеритах.

Поскольку риск возникновения внутрибольничной пневмонии в большой степени зависит от продолжительности ИВЛ, частота развития НПИВЛ рассчитывается по формуле показателя плотности инцидентности.

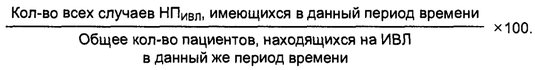

Приведенный выше показатель обеспечивает более надежное сравнение данных. Однако частота развития внутрибольничной пневмонии может определяться и обычным способом (по формуле показателя кумулятивной инцидентности).

Превалентность внутрибольничной пневмонии рассчитывается по формуле:

Профилактика внутрибольничной пневмонии.

Профилактика внутрибольничной пневмонии, связанной с ИВЛ, может быть эффективной, только если она проводится в рамках общей системы инфекционного контроля, охватывающей все элементы лечебно-диагностического процесса и направленной на профилактику различных типов ВБИ.

Специфические мероприятия профилактики внутрибольничной пневмонии представлены ниже.

Профилактика внутрибольничной пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией и респираторной терапией

• Эффективное лечение основного заболевания:

• уменьшение длительности интубации;

• снижение длительности пребывания в отделениях высокого риска;

• устранение внутренних факторов, и т. д.

• Рациональный выбор оборудования для искусственной вентиляции.

• Оптимальный уход за трахеостомой и интубационными трубками:

• своевременное удаление накапливающегося секрета;

• обработка трахеостомы и прилегающих кожных покровов.

• Адекватное увлажнение воздуха для предотвращения высушивания слизистой оболочки, что может отрицательно повлиять на транспортную функцию реснитчатого эпителия.

• Профилактика и уход за трахеобронхиальным деревом в соответствии с требованиями асептики:

• мытье рук (применение антисептиков при обработке рук);

• применение стерильных перчаток;

• применение одноразовых чистых или стерильных аспирацион-ных катетеров;

• применение стерильных жидкостей для орошения.

• Уход за ротовой полостью и зубами.

• Адекватная обработка респираторного оборудования.

• Своевременная экстубация и удаление назогастрального зонда.

• Рациональное использование антибиотиков.

Профилактика послеоперационной пневмонии:

• Нормализация дыхания и предотвращение накопления секретов в нижних дыхательных путях:

• положение пациента (периодически — вертикализация);

• вспомогательный кашель и отхаркивание;

• вспомогательное глубокое дыхание;

• физиотерапия на грудь;

• подъем головного конца кровати (30°);

• ранний перевод на амбулаторный режим.

Меры профилактики внутрибольничной пневмонии, эффективность которых требует дальнейшего изучения

• Снижение числа замен дыхательного контура (замена не чаще чем 1 раз в 48 ч и не реже чем 1 раз в 7 дней).

• При назначении препаратов для профилактики стрессовых язв желудка предпочтение должно отдаваться лекарствам, блокирующим высвобождение кислоты путем блокады Нг-гистаминовых рецепторов (Н2-блокаторы, например, циметидин), а не антацидам.

• Селективная деконтаминация ЖКТ.

— Читать далее «Внутрибольничный сальмонеллез. Возбудитель внутрибольничного сальмонеллеза.»

Источник

Внутрибольничная пневмония – воспаление легких, развивающееся у пациентов в условиях стационара. Патология проявляется спустя 48-72 часа после госпитализации больных, у которых ранее не обнаруживалось признаков пневмонии.

Характерные симптомы – повышение температуры тела, кашель, учащенное дыхание, увеличение количества лейкоцитов в крови. Патология протекает в атипичной форме со стертой клинической картиной.

Внутрибольничное (нозокоминальное, госпитальное) воспаление легких относится к госпитальным инфекциям. Оно поражает до 1 % пациентов стационаров, при этом в реанимационных отделениях заболеваемость достигает 5-10%.

Для заболевания характерна высокая летальность, которая колеблется от 10 до 80% (в среднем 30%) в зависимости от общего состояния больного и типа возбудителя.

Болезнь поражает преимущественно лежачих пациентов, особенно находящихся на искусственной вентиляции легких. Течение заболевания тяжелое, что связано с чрезвычайной устойчивостью штаммов возбудителей госпитальных инфекций к антисептическим средствам и антибиотикам.

Причины пневмонии

Пневмонию вызывают типы бактерий:

- кишечная палочка;

- синегнойная палочка;

- золотистый стафилококк;

- палочка Фридлендера (клебсиелла);

- протей;

- микоплазмы;

- легионеллы;

- серрации.

Большинство инфекционных агентов относится к условно-патогенным микроорганизмам, которые в условиях больницы приобретают устойчивость к антимикробным препаратам.

Грамотрицательная флора вызывает воспаление легочных тканей в 60% случаев, грамположительная (золотистый стафилококк) – в 13%. На долю анаэробных бактерий приходится 20% заболеваемости, а легионеллы поражают до 4% пациентов.

Внутрибольничные пневмонии вирусной этиологии встречаются относительно редко. Инфекционными агентами выступают вирусы гриппа (тип А и В), респираторно-синцитиальный вирус человека, цитомегаловирус.

Патогенные микроорганизмы могут попадать в легкие при вдыхании содержимого желудка или носоглотки, а также гематогенным путем из отдаленных инфекционных очагов.

Развитию заболевания способствуют факторы:

- гипокинезия;

- пожилой возраст;

- пребывание в условиях стационара;

- бесконтрольный прием антибиотиков в анамнезе;

- иммуносупрессия;

- оперативные вмешательства;

- травмы, кровопотери;

- застойные явления в малом круге кровообращения;

- хронические болезни респираторного тракта;

- вредные привычки, неблагоприятная экологическая обстановка;

- введение в дыхательные пути медицинских инструментов (интубационной трубки, бронхоскопа);

- неврологические патологии с нарушением кашлевых и глотательных рефлексов;

- коматозное состояние.

В особую группу риска попадают люди, находящиеся на искусственной вентиляции легких. Чем дольше больной находится на аппаратном дыхании, тем выше вероятность развития легочного воспаления.

Высокая степень заболеваемости у обездвиженных больных в послеоперационном периоде связана с недостаточной вентиляцией легких и нарушением дренажа бронхиального дерева.

Патогенез

Различают экзогенное (извне) и эндогенное (внутреннее) инфицирование. Экзогенное связано с попаданием патогенных микробов из внешней среды – вдыхание грязного воздуха, заражение от других пациентов или медицинских работников, инфицирование через медицинские инструменты.

Эндогенный путь подразумевает гематогенное (через кровь) перемещение возбудителей в легочную ткань из отдаленных очагов инфекции, которая уже присутствует в организме.

На месте проникновения возбудителя в легкое возникает локальный воспалительный процесс, которой распространяется по органу. Развитие иммунно-воспалительной реакции приводит к нарушениям микроциркуляции, что в свою очередь провоцирует появление ателектатических участков.

Такие изменения ведут к дыхательной недостаточности. Если процесс не купировать, может развиваться полиорганная недостаточность, которая заканчиваются летальным исходом.

Осложнения пневмонии

Внутрибольничная пневмония, возбудитель которой устойчив к антибактериальным препаратам может быть осложнена:

- гангреной легкого;

- абсцессами в легочных тканях;

- плевритом;

- плевральной эмпиемой (скоплением гноя в плевральной полости);

- воспалением сердечных оболочек (перикарда, эндокарда);

- менингитом;

- легочным отеком;

- сепсисом.

Вследствие фиброза после выздоровления на легких часто остаются рубцы.

Классификация

В зависимости от сроков возникновения госпитальное воспаление легких бывает ранним и поздним. К раннему типу заболевания относятся случаи эндогенного инфицирования (на момент госпитализации инфекция присутствовала в организме человека).

Болезнь вызвана условно-патогенной микрофлорой верхних дыхательных путей, которая чувствительна к антибиотикам, что делает прогнозы патологии более благоприятными.

Поздняя внутрибольничная пневмония проявляется спустя пять или более дней лечения в условиях стационара. Она возникает под воздействием больничных штаммов грамотрицательных бактерий, которые выработали резистентность (устойчивость) к большинству антибиотиков. Прогноз заболевания при поздних формах заболевания осторожный.

Классификация по этиологическим факторам включает 3 формы:

- Вентилятор-ассоциативная. Возникает при искусственной вентиляции легких.

- Послеоперационная. Наблюдается на фоне застойных явлений и нарушения вентиляции легких.

- Аспирационная. Развивается при попадании содержимого носоглотки, ротовой полости или желудка в респираторный тракт.

Формы нозокоминального воспаления легких могут иметь смешанный характер, что усугубляет тяжесть течения, и ухудшает прогноз заболевания.

Симптомы заболевания

Особенности внутрибольничной пневмонии связаны с размытостью картины, вследствие основного заболевания, тяжести состояния, последствий хирургической операции.

Пациенты жалуются на кашель, одышку, болезненные ощущения в грудной клетке, признаки общей интоксикации (слабость, головную боль, озноб и т.д.).

Если больной без сознания, на развитие легочного воспаления указывают:

- повышение температуры тела (лихорадка);

- изменение количества мокроты, ее вязкости, цвета, запаха;

- тахикардия;

- тахипноэ;

- цианоз кожных покровов и слизистых оболочек.

Диагностика

При постановке диагноза учитываются данные анамнеза, клинического обследования, а также результаты инструментальных и лабораторных исследований.

На развитие госпитального воспаления легких указывает:

- срок поступления больного (не менее 48 часов пребывания в стационаре);

- повышение температуры тела выше 38 градусов Цельсия;

- усиленное отделение мокроты;

- кашель;

- учащение дыхания и сердцебиения;

- влажные хрипы;

- крепитация (хрустящий звук) на вдохе.

На рентгеновских снимках обнаруживаются признаки инфильтрации легочной ткани. Клинический анализ крови выявляет лейкоцитоз, а биохимический – артериальную гипоксемию.

При внутрибольничной пневмонии клинические рекомендации включают проведение бактериальных исследований. Идентификацию возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам осуществляют с помощью посева мокроты или смывов из бронхов на питательные среды.

Полученные колонии используют для антибиотикограммы. С целью быстрого определения типа инфекционного агента целесообразно использовать микроскопию, иммуноферментный анализ или проводить исследование методом полимеразной цепной реакции.

Лечение внутрибольничной пневмонии

Основная сложность терапии связана с высокой устойчивостью больничных штаммов микроорганизмов к противомикробным средствам. На начальных этапах лечения применяют антибиотики широко спектра действия. После идентификации возбудителя и проведения антибиотикограммы препарат меняют на наиболее действенный по отношению к конкретному инфекционному агенту.

Кишечная палочка и клебсиелла чувствительны к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения, фторхинолонам, пенициллинам. Для лечения синегнойных инфекций целесообразно использовать комбинацию цефалоспоринов и аминогликозидов. Против грамположительных используют цефазолин, амоксициллин, клавулановую кислоту. Если заболевание вызвано микроскопическими грибами применяют противогрибковые средства – вориконазол, эхинокандиды (каспофунгин).

На начальных этапах антибиотикотерапии препараты вводят внутривенно. Если пациент положительно реагирует на лечение, допускаются внутримышечные инъекции или прием медикаментов перорально. Введение антибиотиков продолжают от двух до трех недель, контролируя динамику болезни.

Параллельно с антибиотикотерапией проводят санацию бронхиального дерева с использованием нейтральных растворов, удаление слизи из трахеи аспиратором, введение лечебных аэрозолей в дыхательные пути (ингаляции).

Лечение внутрибольничных пневмоний подразумевает применение инфузионной терапии, направленной на снижение интоксикации и восстановление электролитного баланса организма. В качестве симптоматического лечения назначают жаропонижающие средства, нестероидные противовоспалительные препараты, бронхолитики и муколитики.

Рекомендуются дыхательные упражнения, активные движения (или периодическая смена положения), лечебная физкультура и т.д. Интенсивность двигательного режима определяется общим состоянием пациента.

Прогноз патологии

Исход патологии зависит от своевременности диагностики и лечения, чувствительности возбудителя к антимикробным средствам, общего состояния пациента. При благоприятном течении больные полностью выздоравливают. К последствиям тяжелой формы заболевания относится инвалидизация и даже летальный исход.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и плановую замену средств дезинфекции, особенно в помещениях реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.

Автор:

Глушко Раиса

Терапевт, пульмонолог, иммунолог

Источник