Рациональная антибиотикотерапия при лечении пневмонии

• Лечение следует начинать, не дожидаясь результатов микробиологического исследования, т.е. эмпирически. По существующим мировым стандартам антибиотик должен быть назначен не позже 8 ч после установления диагноза пневмонии. При получении бактериологических данных лечение корректируют в случае его недостаточной эффективности.

• При выборе антибактериального лечения целесообразно использовать также результаты исследования мокроты по Граму.

• Исследовать гемокультуру не позже, чем в течение 24 ч после госпитализации.

• При выборе антибактериальных препаратов следует учитывать: тип возбудителя (вероятный, определяемый по клиническим данным), степень тяжести заболевания, потенциальную токсичность препаратов и возможные противопоказания. Кроме того, следует учитывать аллергологический анамнез.

• Необходимо решить вопрос о применении монотерапии или комбинации нескольких антибактериальных препаратов.

• Очень важно учитывать резистентность микробной флоры к антибактериальной терапии.

• Доза и частота введения препарата должны быть соизмеримы с интенсивностью патологического процесса.

• Использование пероральной антибактериальной терапии при легких и среднетяжелых формах, ступенчатой терапии при тяжелых пневмониях.

• Следует контролировать терапевтическое действие препарата и отслеживать возможные побочные реакции.

• При неосложненной пневмонии предпочтительно лечение антибиотиками (лучше – одним препаратом) не более 5 дней при условии быстрой нормализации температуры и положительной динамики основных клинических показателей [Яковлев С. В., Яковлев В. П., 2001]. Сохраняющиеся рентгенологические изменения в виде усиления легочного рисунка и другие не являются показанием к продолжению антибиотикотерапии.

• Не рекомендуется игнорировать стоимость используемого препарата.

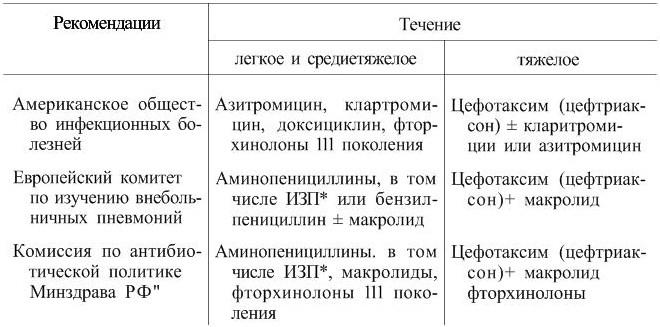

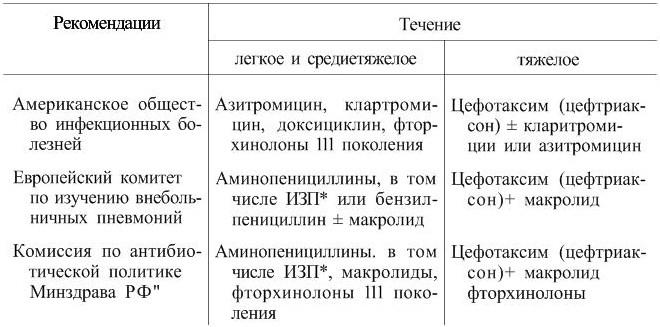

Существует некоторая разница в подходах к лечению внебольничных пневмоний легкого течения между американскими и европейскими регламентирующими структурами. Так, в США основными препаратами при лечении амбулаторных больных являются доксициклин, макролиды и «респираторные» фторхинолоны (левофлоксацин, гатифлоксацин, гемифлоксацин, моксифлоксацин). В европейских и российских рекомендациях препаратами выбора являются аминопенициллины. Не исключается возможность применения других групп антибиотиков (например, макролидов), но только при высокой частоте атипичных возбудителей в регионе или при непереносимости пенициллинов (табл. 7) [Гучев И. А., Синопальников А. И., 2001].

Принимая во внимание относительно низкую частоту пеницнллинорезистентности пневмококков в России, последний подход представляется более рациональным. Кроме того, существует мнение о более сдержанном отношении к широкому использованию препаратов (макролиды, тетрациклины), устойчивость S. pneumoniae к которым развивается быстрее, чем к пенициллинам, назначаемым в адекватных дозах [Гучев И. А., Синопальников А. И., 2001]. Вместе с тем правильное назначение тетрациклинов, учитывающее фармакокинетические особенности (высокую липофильность) и необходимость применения высокой насыщающей дозы (в первые 3 дня по 200 мг 2 раза в день, затем по 200 мг однократно), способно преодолеть дальнейшее развитие резистентности и, по данным ряда исследований, позволяет отнести доксициклин к препаратам выбора [Cunha В. A., Mineola N. I., 1999].

Таблица 7

Основные препараты, применяемые при лечении внебольничных пневмоний [Гучев И. А., Синопальников А. И., 2001]

* – ингибиторзащищенные пеницмллины;

** – более подробно рекомендации МЗ РФ изложены в таблицах в Приложении 2.

В нашей стране при лечении внебольничных пневмоний легкого и среднетяжелого течения широко используются фторхинолоны (ципрофлоксацин – ципробай, цифран и офлоксацин – заноцин, таривид), обладающие высокой эффективностью против гемофильной палочки, моракселлы, представителей семейства Enlerobacteriaceae и легионеллы. В то же время они характеризуются несколько сниженной, в сравнении с (3-лактамами и макролидами, активностью в отношении преобладающего патогена-пневмококка, поэтому их первостепенная роль в лечении пневмоний иногда ставится под сомнение. Столь же неоднозначное в нашей стране пока и отношение к так называемым «респираторным» фторхинолонам, хотя следует отметить появление сообщений об успешном использовании левофлоксацина при ступенчатой терапии пневмоний [Синопальников А. И., Дуганов В. К., 2001].

У больных пневмониями тяжелого течения следует назначать антибиотики широкого спектра действия, максимально перекрывающие как грамположительную, так и грамотрицательную предполагаемую флору «ингибиторзащищенные» пенициллины (ампициллин/сульбактам, пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат), цефалоспорины III – IV поколений, фторхинолоны, карбапенемы. В ряде случаев используется комбинация аминогликозидов с цефалоспоринами (синергичное действие против синегнойной палочки), макролидами и рифампицином (при подозрении на легионеллезную пневмонию). Продолжительность антимикробной терапии до 14 – 20 дней.

При выборе антибиотика следует учитывать его фармакодинамические свойства. Аминоглпкозиды накапливаются в легочной ткани в недостаточном количестве, в то время как макролиды нового поколения и фторхинолоны создают в ней высокую концентрацию препарата. Вероятно, именно с концентрацией антибиотика в легких связан так называемый постантибиотический эффект – способность препарата оказывать антибактериальное действие после его отмены. Наличие у антимикробного препарата постантибиотического эффекта, как, например, у азитромицина, позволяет назначать последний в течение короткого срока (3 – 5 дней).

Результаты последних исследований заставляют несколько пересмотреть устоявшееся отношение к аминогликозидам. Учитывая то, что аминогликозидные антибиотики обладают относительно небольшой способностью к пенетрации, их никогда не следует использовать для монотерапии при лечении грамотрииателъной легочной инфекции. Кроме того, аминогликозиды могут инактивироваться при низком рН (кислая среда), отмечающемся в легких при пневмонии. Такие фармакодинамические характеристики требуют специфических схем дозировки: так, аминогликозидные антибиотики можно назначать 1 раз в сутки. При введении полной суточной дозы аминогликозида 1 раз каждые 24 ч создаются высокая пиковая концентрация и низкая продленная концентрация, что максимально увеличивает эффективность за счет как бактерицидного механизма, так и постантибиотического действия и сводит к минимуму токсичность.

В настоящее время большинство специалистов едины во мнении о недопустимости монотерапии пневмоний котримоксазолом [Зайцев А. А., Карпов О. И., Краевский Е. В., 2000; Гучев И. А., Синопальников А. И., 2001].

Следует считаться с затратами на антибактериальную терапию, которые могут быть весьма значительными. Стоимость парентеральных антибиотиков значительно выше, чем таблетированных форм, и для их введения требуются расходуемые материалы (шприцы, иглы, капельницы и т. п.). В последние годы успешно применяется [Ноников В. Е. и др., 1999] так называемая ступенчатая (step-down) терапия. При использовании этой методики лечение начинается с внутривенного применения антибиотика. При достижении клинического эффекта (обычно через 2 – 3 сут.), когда парентеральная антибактериальная терапия обеспечила улучшение состояния больного, сопровождающееся снижением или нормализацией температуры тела, уменьшением лейкоцитоза, возможен переход на пероральное применение антибиотиков, если предполагается хорошая всасываемость. На этом этапе предпочтительными являются препараты, показатели фармакокинетики которых позволяют применять антибиотик 1 – 2 раза в сутки.

Источник

Стенограмма второй части лекции

Всероссийского Интернет Конгресса специалистов по Внутренним Болезням

00:00

Леонид Иванович Дворецкий, доктор медицинских наук, профессор:

– В связи с этим хочу, коллеги, подчеркнуть, какие же антибиотики не рекомендуются для стартовой антибактериальной терапии внебольничной пневмонии.

(Демонстрация слайда).

Это, образно говоря, табуированные антибиотики (табу). Вы понимаете, что я имею в виду.

- Прежде всего, это, конечно же, аминогликозиды и гентамицин. С разных позиций. Во-первых, гентамицин обладает малой антипневмококковой активностью (а большинство внебольничных пневмоний все-таки вызывается пневмококком). Во-вторых, аминогликозиды мало концентрируются в бронхиальной слизи, то есть у них не очень благоприятная фармакокинетика.

- Цефалоспорины первого поколения. Тоже не очень подходят, потому что меньшая активность к грамположительным возбудителям.

- Ампициллин внутрь. Надеюсь, уже мало кто применяет ампициллин внутрь (хотя недавно пришлось мне столкнуться с такой ситуацией). Всего-навсего 30% принятого внутрь ампициллина оказывается в крови. Чрезвычайно низкая биодоступность.

- То же касается и ампиокса (комбинации ампициллина с оксициллином).

- Ципрофлоксацин – старые фторхинолоны малоактивны против пневмококков. Из-за этого и была синтезирована в последующем новая группа фторхинолонов, которая получила поэтому название «респираторных фторхинолонов», то есть активных в отношении грамположительных возбудителей.

- Про тетрациклины и клотримоксазол уже шла речь.

- То же касается линкомицина. Препарат не очень выгодный, не очень адекватный при стартовой терапии внебольничной пневмонии.

Мы договорились, что должны оградить эти антибиотики. Бывают разные ситуации. Я прошу понять меня правильно. Есть соответствующие стандарты лечения. Но я еще раз хочу сказать, что в некоторых ситуациях, может быть, каким-то из этих антибиотиков будет место. Но, как правило, по стандартам, современным рекомендациям все-таки это препараты, не рекомендуемые для стартовой терапии.

02:30

(Демонстрация слайда).

Что же получается на практике. Вот данные на материале наших друзей из Украины. Получается, что все-таки те самые цефалоспорины первого поколения, которые не рекомендуются, назначаются у 12% пациентов.

Фторхинолоны второго поколения (тот же ципрофлоксацин) назначаются около 17% пациентов.

Аминогликозиды – до 10% тут еще не доходит, но все-таки не очень нас устраивающая цифра. Они вообще не должны назначаться.

Бисептол – препарат, к которому высокая пневмококковая устойчивость, тем не менее, все-таки у какого-то количества назначается.

Линкомицин и доксициклин тоже имеет место.

Это говорит о том, что, может быть, те доктора, которые прибегали к этому – хочется думать и надеяться, что все-таки как-то достанут доступные для них современные рекомендации по лечению больных внебольничной пневмонией.

(Демонстрация слайда).

При выборе антибиотика, с учетом клинической ситуации (помните, мы говорили: главное – свойство препарата и клиническая ситуация), предлагается рубрификация больных внебольничной пневмонией. Она отражена и озвучена в современных последних рекомендациях Российского респираторного общества и Международной ассоциации клинических микробиологов и химиотерапевтов.

Итак, четыре группы.

- Нетяжелая внебольничная пневмония у лиц моложе 60-ти лет без сопутствующих заболеваний. Почему мы ее выделяем. Потому что мы знаем, можем с уверенностью сказать, что основными возбудителями являются пневмококк, хламидия, микоплазма.

- Нетяжелая внебольничная пневмония у лиц старше 60-ти лет с наличием каких-то сопутствующих заболеваний. Прежде всего, это сердечная недостаточность, обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и прочее. Здесь те же возбудители, но все-таки появляется уже гемофильная палочка (ее удельный вес больше). Опять-таки, наверное, классический возбудитель – это пневмония у лиц, страдающих обструктивной болезнью легких. Появляется стафилококк золотистый и группа Enterobacteriaceae грамотрицательных микроорганизмов (кишечная палочка, клебсиелла и так далее).

Обе эти группы вполне допустимы для того, чтобы лечиться амбулаторно. - Пациенты, которые нуждаются в госпитализации в отделение, скажем, общего профиля (или терапевтический, или пульмонологический), возбудители там примерно те же самые, что и у второй группы пациентов.

- Пациенты, которые не просто должны быть госпитализированы. Они должны находиться в отделениях интенсивной терапии из-за тяжести состояния, которое мы определяем (как мы уже говорили) чисто клинически, рентгенологически, степенью насыщения сатурации кислорода и так далее. Возбудителем среди этих возбудителей, наряду с пневмококком, уже может выступить и легионелла (различные штаммы), золотистый стафилококк и, конечно же, группа грамотрицательных микроорганизмов, включая в некоторых случаях Pseudomonas aeruginosa (синегнойную палочку).

С учетом этой рубрификации мы основываемся, аргументируем выбор того или иного антибактериального препарата.

06:43

(Демонстрация слайда).

Первая группа возбудителей (наиболее частых) нам известна – пневмококк, микоплазма, хламидия. Препараты выбора: амоксициллин внутрь или макролиды. Когда мы говорим «макролиды» (в соответствии с нашими рекомендациями), то имеем в виду, прежде всего, конечно, азитромицин, кларитромицин и джозамицин.

Вторая группа. Здесь уже препаратами выбора, наверное, могут быть (рекомендуются) защищенные пенициллины в сочетании с макролидами или без них. Но тоже внутрь. Или респираторные фторхинолоны. Заметьте, что все эти препараты пероральные, потому что речь идет о лечении пациентов в амбулаторных условиях.

(Демонстрация слайда).

Иная картина – рекомендуется выбор препаратов у пациентов третьей группы (больных с нетяжелой пневмонией, но госпитализированных). Обращает внимание среди всех этих препаратов, что уже препараты необходимо вводить парентерально: либо в режиме монотерапии (например, те же цефалоспорины третьего поколения), либо в комбинации с макролидами. Либо беталактамы в комбинации с макролидами, либо респираторные фторхинолоны, но тоже внутривенно, в режиме монотерапии.

08:12

Четвертая группа – больные с тяжелой пневмонией, находящиеся в отделении интенсивной терапии, где наиболее частыми возбудителями (как я уже говорил), наряду с пневмококом и гемофильной палочкой, является и легионелла, и золотистый стафиллокок грамотрицательный. Здесь то же самое – в основном, комбинированная терапия. Комбинируемые беталактамы с макролидами.

Почему назначаются макролиды. Потому что, как известно, беталактамы не активны против возможных так называемых атипичных возбудителей, к которым мы относим легионеллу, микоплазму и хламидию. В данном-то случае, в основном, речь, наверное, может идти о четвертой группе больных о легионелле. Наверное, здесь обосновано назначение макролидов. А респираторные фторхинолоны (которые, как известно, активны и против грампозитивных, и против грамнегативных, и против атипичных возбудителей) могут назначаться либо в режиме монотерапии, либо в сочетании с теми же беталактамами.

Напоминаю, что это группа пациентов, наиболее проблемная, тяжелая, дающая наибольший процент летальности среди пациентов внебольничной пневмонии.

09:31

(Демонстрация слайда).

Вот здесь, схематично… Если представить опять-таки выбор антибактериальной терапии внебольничной пневмонии, то, наверное, можно их развести на две группы.

- Легкая внебольничная пневмония – амбулаторное лечение, макролиды или амоксициллин внутрь.

- Тяжелая пневмония – либо стационар общего профиля, либо отделение интенсивной терапии. Цефалоспорины третьего поколения в сочетании с макролидами. Защищенные пенициллины в сочетании с макролидами или респираторные фторхинолоны в режиме монотерапии.

Но здесь мы вправе говорить (и должны говорить, и на это надо обратить внимание) о необходимости так называемой ступенчатой терапии. Что под этим понимается. Инициируется парентеральная терапия в течение двух-трех суток. По достижении эффекта мы переходим на прием того же препарата (тех же препаратов), который получали парентерально, уже на режим внутрь. Здесь имеет значение, конечно, и экономический аспект, и возможность большей комплаентности пациентов, и так далее.

(Демонстрация слайда).

Как оценить эффективность, когда мы можем говорить об отсутствии или наличии эффекта у больного внебольничной пневмонией. Прежде всего, у 10% от числа госпитализированных мы не получаем эффекта. Тут представлены критерии. Температура должна быть менее 37,8 градусов. ЧСС – меньше 100. АД систолическое – больше 90 миллиметров ртутного столба. Частота дыхания – меньше 24-х. Насыщение сатурация кислорода – больше 90. Вот такие рекомендации нам даются, на которые мы и должны ориентироваться.

«Правило третьего дня» подразумевает под собой оценку этих параметров именно на третьи сутки (иногда мы оцениваем через 48 часов) после начала антибактериальной терапии.

11:54

(Демонстрация слайда).

Теперь что касается длительности антибактериальной терапии. Довольно высокий уровень доказательств озвучен на основании уже имеющегося клинического опыта, что больной внебольничной пневмонией должен лечиться, как минимум, в течение пяти недель. Но при этом должна стойко отсутствовать лихорадка в течение 48 – 72-х часов. При этом не должно быть более одного признака клинической нестабильности. Мы должны быть весьма внимательны в плане того, чтобы уловить эти признаки клинической нестабильности.

Вот они здесь представлены, коллеги.

(Демонстрация слайда).

Мы уже как-то их обговорили. Это температура, одышка, гемодинамические показатели, систолическое давление и так далее.

(Демонстрация слайда).

Нередко нам приходится ориентироваться на рентгенологическую картину с тем, чтобы решить вопрос о том, как, насколько эффективен антибиотик, и принять решение либо о продолжении антибактериальной терапии, либо об отмене данного препарата. Здесь нередко мы все-таки ошибаемся. Мы действуем не совсем адекватно, не совсем в соответствии с имеющимися рекомендациями.

Посмотрите, пожалуйста. Оказывается, у пациентов довольно молодого возраста с пневмококковой пневмонией сроки разрешения – около 4-х недель. А у пациентов более позднего возраста (старше 50-ти лет), да еще с сопутствующими заболеваниями (скажем, обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность) – только у 20% – 30% лиц наблюдается разрешение к 4-й неделе.

Если речь идет о некоторых вариантах пневмонии (в частности, легионеллезная пневмония), то к 12-й неделе разрешается только 55%.

Незнание этих положений, коллеги, нередко нас подвигает на то, что мы назначаем или продолжаем неадекватно антибактериальную терапию этим пациентам.

14:16

(Демонстрация слайда).

Теперь, надо иметь в виду, что примерно до 20% пациентов пневмония разрешается медленно. Мы имеем основания говорить о затяжном течении внебольничной пневмонии. Медленное обратное рентгенологическое изменение у иммунокомпетентных больных. Речь не идет об иммуноскомпроментированных пациентах. Речь идет об обычных пациентах.

(Демонстрация слайда).

Но все-таки имеются факторы риска определенного затяжного течения, когда мы можем прогнозировать, что у этого больного есть риск, что пневмония примет более затяжное течение, и это нам ни в коей степени не должно ориентировать в плане необоснованного продолжения антибактериальной терапии. Это пожилой возраст, тяжелое течение само по себе, резистентность возбудителей, мультилобарное поражение и так далее.

(Демонстрация слайда).

Очень важны при выборе антибиотика, конечно, побочные эффекты антибактериальной терапии. От них зависит длительность течения, увеличение затрат на лечение. Главное – риск селекции устойчивых штаммов.

(Демонстрация слайда).

Безопасность, удобный режим дозирования, с одной стороны, определяют удобство приема, что повышает комплаентность. Удается завершить лечение. Эффективность лечения повышается. Риск селекции устойчивых штаммов становится гораздо ниже.

15:47

(Демонстрация слайда).

В плане выбора препарата с низким риском побочных эффектов я хочу обратиться к существованию в настоящее время, наличию в нашем арсенале препаратов, которые изготовлены по так называемой солютабной форме. Речь идет о защищенных пенициллинах (амоксициллине клавуланате), где лекарство, само активное начало заключено в различные микросферы. Идет особое высвобождение этого препарата, которое уменьшает риск воздействия (в частности, клавулановой кислоты) на слизистую кишечника. С другой стороны, увеличивает биодоступность этого препарата.

(Демонстрация слайда).

В чем заключается идея и оптимизация фармакокинетики этой солютабной формы. Уменьшается вариабельность абсорбции. Абсорбция препарата идет однозначно, без выраженных колебаний. Достигается тем самым оптимальная концентрация амоксициллина в крови, и, главное, клавулановой кислоты. Поскольку клавулановая кислота в кишечнике в связи с этим присутствует меньшее время – снижается ее остаточная концентрация, и уменьшается риск тех самых побочных эффектов (в основном, проявляющихся диареей), которые нередко возникали раньше у больных, получающих традиционные формы защищенных пенициллинов.

Солютабная форма – это пример технологии лекарств, которая обеспечивает и оптимальную фармакокинетику, и уменьшает побочные эффекты препарата.

(Демонстрация слайда).

Этому есть подтверждение в клинических условиях, когда использовались две формы лекарственные – диспергируемые таблетки солютабной формы и традиционные таблетки амоксициллина/клавуланата. У больных с внебольничной пневмонией и с обострением хронической обструктивной болезни легких. Здесь очень хорошо видно, что, как во всей группе, так и среди больных внебольничной пневмонией, обострением ХОБЛ частота побочных эффектов наблюдалась значительно меньше у больных, получавших вот эту солютабную форму в виде диспергируемых таблеток.

18:07

(Демонстрация слайда).

Хочу вам показать данные опроса врачей, которые отдают предпочтение среди всех антибиотиков. Большинство докторов на сегодняшний день отдают предпочтение защищенным пенициллинам (амоксициллину/клавуланату) и азитромицину. Это то, что соответствует имеющимся рекомендациям.

Конечно, настораживает, немножко беспокоит то, что все-таки 29% отдают предпочтение ципрофлоксацину, 4% – цефиксиму и так далее. Но, в основном, ориентация в этом отношении довольно правильная.

(Демонстрация слайда).

Вот еще данные одного опроса. Я прошу вас обратить внимание на последние две группы столбцов. Опять-таки, преимущество в лечении как обострений ХОБЛ, так и внебольничной пневмонии отдается защищенным пенициллинам. На втором месте стоят макролиды. Это внебольничные пневмонии нетяжелых форм, которые могут лечиться амбулаторно.

19:11

(Демонстрация слайда).

Что касается ошибок антибактериальной терапии внебольничной пневмонии – здесь, конечно, совершенно не очевидно из того, что мы говорили. Это неадекватный выбор препарата, позднее начало антибактериальной терапии, нарушение режима дозирования, необоснованная длительность лечения и так далее.

(Демонстрация слайда).

Вы помните, мы с вами говорили о необходимости ступенчатой терапии у больных, госпитализированных с внебольничной пневмонией. На самом деле, эта ступенчатая терапия (насколько соответствует стартовая терапия рекомендациям) – она используется у больных всего-навсего в 15% случаев. Поэтому есть большие возможности для улучшения, оптимизации этой терапии нетяжелых форм внебольничной пневмонии.

(Демонстрация слайда).

Все дело в том, что эти рекомендации (на которые мы ссылались, и которые существуют сейчас) – наверное, на них не в должной мере обращают внимание врачи. Насколько они нужны. Они нужны, и есть этому соответствующие данные. Существуют данные о том, что если ты следуешь рекомендациям, то уменьшается вероятность летального исхода на 45%.

Рекомендации способствуют повышению эффективности лечения, а не просто являются каким-то продуктом, изобретенным соответствующими специалистами, и так далее. Уменьшается риск принятия ошибочных решений и так далее.

Что делать. Нужно эти рекомендации иметь, изучать их, следовать им и так далее. У себя на базе я предложил повесить вот такую картинку. (Смех).

(Демонстрация слайда).

Спасибо большое, уважаемые коллеги.

21:08

Перейти к первой части

Источник