Реферат на тему ожоги обморожения электротравмы

Ïîâðåæäåíèÿ îðãàíèçìà, âûçâàííûå òåðìè÷åñêèìè, õèìè÷åñêèìè è ëó÷åâûìè ôàêòîðàìè. Çàäà÷è ïðåâåíòèâíîé õèðóðãèè îæîãîâ. Ïîâðåæäåíèå òêàíåé, âûçâàííîå äëèòåëüíûì âîçäåéñòâèåì íèçêîé òåìïåðàòóðû. Ïðè÷èíû è îñîáåííîñòè íàðóøåíèé, ïîëó÷åííûõ îò ýëåêòðîòðàâì.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Îæîãè, êëàññèôèêàöèÿ. Êëèíèêà, ëå÷åíèå. Îòìîðîæåíèÿ, êëàññèôèêàöèÿ. Ýëåêòðîòðàâìà. Êëèíèêà, ëå÷åíèå

Ê îæîãàì îòíîñÿòñÿ ãðóïïà ïîâðåæäåíèé îðãàíèçìà, âûçâàííûõ òåðìè÷åñêèìè, õèìè÷åñêèìè è ëó÷åâûìè ôàêòîðàìè.

Òÿæåñòü ïîðàæåíèÿ òêàíåé çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû ïîâðåæäàþùåãî àãåíòà, åãî òåïëîåìêîñòè, ýêñïîçèöèè, îò ëîêàëèçàöèÿ ïîâðåæäåíèÿ è îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî.

×åì áîëüøå ïëîùàäü è ãëóáæå ïîâðåæäåíèÿ òêàíåé, òåì òÿæåëåå òå÷åíèå îæîãà, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü ëåòàëüíîãî èñõîäà.

Çàâèñèìîñòü ïëîùàäè îæîãà è ëåòàëüíîñòü ïî Àðüåâó:

Ïëîùàäü | Ëåòàëüíîñòü |

1. äî 10% | 6% |

2. 11 -20% | 29% |

3. 21-30% | 62% |

4. áîëåå 30% | 94% |

Êëàññèôèêàöèÿ îæîãîâ

1. Ïî ïðè÷èíå:

1. Òåðìè÷åñêèå: à) ïëàìåíåì,á) æèäêîñòÿìè, â) ïàðîì

2. Õèìè÷åñêèå: à) êèñëîòàìè, á) ùåëî÷àìè, â) îãíåñìåñÿìè, ã) ôîñôîðîì è ïðî÷èå. 3. Ëó÷åâûå

Ïî ãëóáèíå — ïîâåðõíîñòíûå (1-2 ñò) è ãëóáîêèå (3-4. ñò)

1 ñò. — ãèïåðåìèÿ, îòåê êîæè, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ

2 ñò. — ãèïåðåìèÿ, ïóçûðè, æèäêîñòü â ïóçûðüêàõ

3-ÿ ñò. — ãèïåðåìèÿ, ïóçûðè, íåêðîç ÷àñòè÷íûé êîæè — äî ðîñòêîâîãî ñëîÿ

3-á ñò. — ãèïåðåìèÿ, ïóçûðè, íåêðîç âñåé êîæè

4 ñò. — íåêðîç êîæè è ãëóáæå ëåæàùèõ òêàíåé

Äëÿ èçìåðåíèÿ ïëîùàäè ïîðàæåíèÿ èñïîëüçóþò:

1. Ñïîñîá Ïîñòíèêîâà (öåëëîôàíîâàÿ ïëåíêà, òàáëèöà)

2. Ñïîñîá èçìåðåíèÿ ïðè ïîìîùè ëàäîíè (ïëîùàäü ëàäîíè 1,2% ïîâåðõíîñòè òåëà)

3. «Ïðàâèëî äåâÿòîê» Óîëëåñà, ãðóäü è æèâîò — 18%, âåðõíèå êîíå÷íîñòè ïî 9%, ãîëîâà è øåÿ 9%, ïðîìåæíîñòü 1%, íèæíèå êîíå÷íîñòè ïî 18%, îò îáùåé ïëîùàäè êîæè).

4. Ìåòîä Âèëÿâèíà Ò. Ä. (ïðîâîäÿò ãðàôè÷åñêèì ìåòîäîì ïî ñïåöèàëüíîé êàðòå ñ óñëîâíûì öâåòîâûì îáîçíà÷åíèåì ãëóáèíû ïîðàæåíèÿ).

5. Ìåòîä Äîìèíèíà Â. À. (èñïîëüçóåòñÿ ðåçèíîâûé øòàìï ñ ñèëóýòîì ÷åëîâåêà, ðàçäåëåííûì íà ñåãìåíòû, êàæäûé ñåãìåíò ñîîòâåòñòâóåò 1% ïîâåðõíîñòè).

Îãðàíè÷åííûå îæîãè ïðîòåêàþò êàê ìåñòíûé ïðîöåññ. Ïðè çíà÷èòåëüíûõ ïîðàæåíèÿõ ó ïîñòðàäàâøåãî íàáëþäàþòñÿ ñåðüåçíûå îáùèå ðàññòðîéñòâà.

Òåðìè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ êîæè âûçûâàþò öåïü ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé âî âñåì îðãàíèçìå, êîòîðûå ïðîòåêàþò äëèòåëüíîå âðåìÿ, âîâëåêàÿ âñå íîâûå è íîâûå òêàíè, îðãàíû, ôóíêöèè. Êîìïëåêñ ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé îáóñëîâëèâàåò îáùåå çàáîëåâàíèå îðãàíèçìà, íàçûâàåìîå îæîãîâîé áîëåçíüþ. Ïàòîëîãè÷åñêè è êëèíè÷åñêè â äèíàìèêå ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðè îæîãîâîé áîëåçíè ìîæíî óñëîâíî âûäåëèòü 4 ïåðèîäà:

1. Îæîãîâûé øîê, 2. Òîêñèêî-èíôåêöèîííûé ïåðèîä, 3. Èñòîùåíèå (êàõåêñèÿ), 4. Ðåêîíâàëåñöåíöèÿ

Îæîãîâûé øîê

Ðàçâèâàåòñÿ ïî ïðè÷èíå ðàçäðàæåíèÿ îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà íåðâíûõ ýëåìåíòîâ íà îáøèðíîé îáëàñòè ïîðàæåíèÿ. Âåäóùèå êëèíèêî-ôíçèîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè îæîãîâîãî øîêà — ãèïîâîëåìèÿ, ãåìîêîíöåíòðàöèÿ, îëèãîóðèÿ, ïðîòåèíåìèÿ, òîêñåìèÿ, â ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ â êðîâü è ëèìôó áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ ðàñïàäà êëåòî÷íûõ ìåìáðàí, è ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ. Óñóãóáëÿåòñÿ ñîñòîÿíèå ïîòåðåé æèäêîñòè, ñíèæåíèåì ÖÂÄ ñ óìåíüøåíèåì, ïî÷å÷íîãî êðîâîòîêà, êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè. Íàðàñòàåò àöèäîç è ãèïîêñèÿ, ðàçâèâàåòñÿ, ñòîéêîå ãåíåðàëèçîâàííîå ðàññòðîéñòâî êðîâîîáðàùåíèÿ. Èñòîùåíèå, èñ÷åðïûâàíèå àäàïòàöèîííûõ ôóíêöèé êîæè, âûïîëíÿþùåé ðîëü ðåãóëÿòîðà âîäíîãî áàëàíñà, ïîòåðÿ áîëüøîãî îáúåìà ïëàçìû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ïðîãðåññèðóþùåãî íàðàñòàíèÿ òÿæåñòè îæîãîâîé áîëåçíè. Êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè îæîãîâîãî øîêà —ïîòîê áîëåâûõ èìïóëüñîâ ñ îáøèðíîãî î÷àãà ïîâðåæäåíèÿ, ïëàçìîïîòåðÿ, ïîòåðÿ áåëêà, ìèêðîýëåìåíòîâ, äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. Íàèáîëåå ïîñòîÿííûå êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè ýòî — îëèãîóðèÿ èëè àíóðèÿ, ñíèæåíèå ÀÄ è ðâîòà.

Òîêñèêî-èíôåêöèîííûé ïåðèîä

Íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàþò ìîçãîâûå ñèìïòîìû — ðåçóëüòàò èíòîêñèêàöèè ÖÍÑ. Íàáëþäàåòñÿ ïðè ýòîì êëèíèêàâîçáóæäåíèÿ èëè òîðìîæåíèÿ ÖÍÑ. Âîçìîæíû òðîôè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà. Óñóãóáëÿþòñÿ èçìåíåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ — ñåðäöà, ïî÷åê, ëåãêèõ (ïíåâìîíèÿ), íàñòóïàåò ïî÷å÷íàÿ äèñòðîôèÿ. Êëèíèêà è ìåñòíûåÿâëåíèÿ: ãèïåðåìèÿ, âîñïàëèòåëüíàÿ ýêññóäàöèÿ, òðîìáîîáðàçîâàíèÿ â ìèêðîñîñóäàõ. Îáùèå ñèìïòîìû çàâèñÿò îò ðàçâèòèÿ èíôåêöèè (ëèõîðàäêà, ìåòàñòàçû, ïíåâìîíèÿ, ñåïñèñ è ò. ä.), ÿâëÿþùèåñÿ íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíîé ñìåðòè áîëüíîãî, âûøåäøåãî èç øîêà.

Êàõåêñèÿ

Ýòîò ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ èñòîùåíèåì âñåõ èììóíîáèîëîãè÷åñêèõ ñèë: ÖÍÑ è ýíäîêðèííûõ æåëåç. Ïî äàííûì Â. È. Ôèëàòîâà ê ãðóïïå áîëüíûõ ñ èñòîùåíèåì îòíîñÿòñÿ âñå, ó êîãî íàáëþäàåòñÿ ïðåêðàùåíèå ïðîöåññîâ ðåïàðàöèè â îæîãîâîé ðàíå è îòëè÷àåòñÿ ðÿä îáùèõ ñèìïòîìîâ: ïàäåíèå âåñà òåëà, àíåìèÿ, ãèïîïðîòåèíåìèÿ, ðàçâèòèå êîíòðàêòóð, îòåêîâ, ïðîëåæíåé è äð.

Ðåêîíâàëèñöåíöèÿ

Ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ. Ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ ãîäàìè. Íàèáîëåå ìåäëåííî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ôóíêöèÿ ïî÷êè. Ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ïîëíîé ôèçè÷åñêîé, äâèãàòåëüíîé è ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíîãî. Ëå÷åíèå áîëüíûõ ñ îæîãàìè ìîæíî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî ýòàïîâ:

1. Ïåðâàÿ ïîìîùü íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå. 2. Ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. 3. Ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå â ïðîôèëüíûõ îòäåëåíèÿõ.

1. Ïåðâè÷íûå ìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè òåðìè÷åñêèõ îæîãàõ çàêëþ÷àþòñÿ â: à) ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ ïîðàæàþùåãî ôàêòîðà .á) îõëàæäåíèè ïîðàæåííîé ïîâåðõíîñòè (âîäîé, ëüäîì, ñíåãîì) äî ñòèõàíèÿ áîëè .â) çàêðûòèå ðàíû ïîâÿçêîé, ïðîñòûíåé.

Ïðèìå÷àíèå: à) ïðè ïîðàæåíèè êèñëîòàìè ðàíû ïðîìûâàþò âîäîé è íåéòðàëèçóþùèìè ðàñòâîðàìè (3% — ñîäîé, 5% — íàòðèé òèîñóëüôàò); á) ïðè ïîðàæåíèè ùåëî÷àìè — ïðîìûâàþò âîäîé è êèñëîòàìè (3% óêñóñíîé, áîðíîé, ëèìîííîé); â) ïðè òåðìîõèìè÷åñêèõ îæîãàõ ïîâðåæäàþùèå âåùåñòâà ñìûâàþò êåðîñèíîì èëè ñïèðòîì; ã) ïðè îæîãàõ îãíåñìåñÿìè ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè âîäîé ïðîìûâàòü íåëüçÿ, ñìåñè óäàëÿþò áåíçèíîì, ñïèðòîì.

Ïåðâè÷íûå îáùèå ìåðîïðèÿòèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â èììîáèëèçàöèè ïîâðåæäåííûõ ÷àñòåé òåëà áîëüíîãî, äà÷å îáèëüíîãî ùåëî÷íî-ñîëåâîãî ïèòüÿ, â èíúåêöèÿõ ïðîìåäîëà 1% — 1,0; äðîïåðèäîëà 10-20 ìë, ñóïðàñòèíà èëè äèìåäðîëà 1%, êîðäèàìèíà 1,0; ïðåäíèçîëîíà 25-50 ìë. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî â/â èíôóçèÿ ñ ïðîòèâîøîêîâîé öåëüþ (ïî ñõåìå, ðåêîìåíäîâàííîé À. Î. Ôåäîðîâñêèì).

Ïðåïàðàòû | Îáùàÿ ïëîùàäü îæîãà,â % | ||

äî 15% | 15-30% | ñâûøå 30% | |

1. Ïîëèãëþêèí 500 ìë. | + | + | + |

2. Íîâîêàèí 0,125%-400 ìë | + | + | |

3. Ðåîïîëèãëþêèí — 400 ìë | + | + | |

4. Ìàííèò 15-20% -400-600 ìë | + | ||

5. Ëàêòàñîë 400—800 ìë | + | ||

6. Ðàñòâîð Ðèíãåðà 400-800 ìë | + |

2. Ïðè îêàçàíèè ïîìîùè îáîææåííûì íåîáõîäèìî ïîìíèòü ãëàâíîå ïðàâèëî: ëå÷åíèå äîëæíî íà÷èíàòüñÿ íà ìåñòå, ïðîäîëæàòüñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è çàâåðøàòüñÿ â ñòàöèîíàðå. Ìåòîäîì âûáîðà òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé âî âðåìÿ ïåðåâîçêè ïîñòðàäàâøèõ ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå íåéðîëåïòèêîâ. 3. Ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîäîëæåíèè èíôóçèîííî-òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, ýòî: à) ïðîòèâîøîêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ; á) ëå÷åíèå îñòðîé îæîãîâîé òîêñåìèè è ñåïòèêîïèåìèè.

Êðîìå ýòîãî ïðîâîäèòñÿ: ïàðàëëåëüíîå ëå÷åíèå îæîãîâûõ ðàí è ïðåâåíòèâíàÿ õèðóðãèÿ îæîãîâ. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ îáúåìà èíôóçèîííî-òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ÿâëÿþòñÿ öåíòðàëüíîå âåíîçíîå äàâëåíèå (ÖÂÄ) è ïî÷àñîâîé äèóðåç (ýòîò ïîêàçàòåëü îòðàæàåò óðîâåíü êðîâîñíàáæåíèÿ è ôóíêöèþ îðãàíîâ), â íîðìå âåëè÷èíà äèóðåçà ñîñòàâëÿåò 1 ìë/êã/÷. Ïðè ôîðñèðîâàíèåì ìî÷åîòäåëåíèè îí äîëæåí ñîñòàâëÿòü 1,5-2,0 ìë/êã/÷).

ñðåäíåì â/âåííî æèäêîñòè ââîäÿò â òàêèõ êîëè÷åñòâàõ:

— êðîâü — ïåðåëèâàåòñÿ ïðè ýðèòðîöèòàðíîì äåôèöèòå, ò. å. ïðè ãëóáîêèõ îæîãàõ, ïðåâûøàþùèõ 20% ïîâåðõíîñòè òåëà, èç ðàñ÷åòà 10 ìë íà 1% ïëîùàäè îæîãà.

— ïëàçìà — 0,3 ìë íà 1 % îæîãà è 1 êã ìàññû áîëüíîãî (íàïðèìåð, áîëüíîìó 60 êã ñ ïëîùàäüþ ïîðàæåíèÿ 30% ââîäÿò 540ìë ïëàçìû — 0,3x60x30)

— àëüáóìèí — èç ðàñ÷¸òà 1 ã íà 20 ìë ïëàçìû

— íîâîêàèí — 10 ìë 0,125% ðàñòâîðà íà 1 êã ìàññû áîëüíîãî, íî íå áîëåå 1 ë.

-ñàëóðåòèêè èëè îñìîäèóðåòèêè — 20% ìàííèò, èç ðàñ÷åòà 1 ã ñóõîãî âåùåñòâà íà 1 êã ìàññû.

— ãëþêîçà 5-40% ñ èíñóëèíîì

— äåêñòðàíû è êðèñòàëëîèäíûå ðàñòâîðû (ðåîïîëèãëþêèí, ãåìîäåç, ëàêòàñîë è äð. èç ðàñ÷åòà 100 ìë íà 1% ïëîùàäè îæîãà).

Ïîðÿäîê è òåìï ââåäåíèÿ æèäêîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. ×àñòî òåðìè÷åñêèå îæîãè â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ ñî÷åòàþòñÿ ñ îæîãàìè ñëèçèñòûõ ãëàç è äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ãëàçà çàêàïûâàþò ðåãóëÿðíî íîâîêàèíîì èëè äèêàèíîì â ñî÷åòàíèè ñ ëåâîìåöèòèíîì êàæäûå 10-20 ìèíóò, äî êóïèðîâàíèÿ áîëåâûõ îùóùåíèé. Îæîãè äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ðàññòðîéñòâàìè äûõàíèÿ è ôîíàöèè, òðåáóþò ëå÷åíèÿ ñïàçìîëèòèêàìè, êîðòèêîñòåðîèäàìè, ââåäåíèÿ ýóôèëëèíà, êèñëîðîäíîé àýðàöèè, èíãàëÿöèè ïðîâåäåíèÿ äâóõñòîðîííåé âàãîñèìïàòè÷åñêîé áëîêàäû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûïîëíÿþò ÈÂË è òðàõåîñòîìèþ.

Íàèáîëåå ãðîçíûì îñëîæíåíèåì ñ÷èòàåòñÿ îæîãîâûé øîê, ïðîÿâëÿþùèéñÿ ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè: ñåðäå÷íàÿ ñëàáîñòü (áëåäíîñòü, öèàíîç, õîëîäíûé ïîò, òàõèêàðäèÿ, ãèïîòåíçèÿ, âûñîêîå ÖÂÄ; ïñèõîìîòîðíîå âîçáóæäåíèå (â ýðåêòèëüíîé ôàçå øîêà); — ðàññòðîéñòâî êðîâîîáðàùåíèÿ ìàëîãî êðóãà ñ íàðóøåíèåì äûõàíèÿ (ïîâåðõíîñòíîå äûõàíèå, âëàæíûå õðèïû â ëåãêèõ, âîçìîæåí îòåê ëåãêèõ); — ðåçêàÿ ñèìïàòîòîíèÿ ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ (ñòîéêàÿ òàõèêàðäèÿ, îëèãóðèÿ, âîçìîæíû àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ è îçíîá); ÷àùå ðàçâèâàåòñÿ âàçîäèëÿòàöèÿ (äèàãíîç ñòàâÿò íà îñíîâàíèè äëèòåëüíîé ãèïîòåíçèè, íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîøîêîâóþ òåðàïèþ, â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìà ãîðìîíàëüíàÿ è ðåàíèìàöèîííàÿ òåðàïèÿ, ìàêðîñêîïè÷åñêàÿ ãåìàòóðèÿ, îëèãîóðèÿ, àíóðèÿ, íåîáõîäèìû èíúåêöèè ýóôèëëèíà, ëàçèêñà, ìàííèòà, ãåìîäåçà, ãëþêîçû, ëàêòàñîëà, ðàñòâîðà Ðèíãåðà, íîâîêàèíîâûå ïàðàíåôðàëüíûå áëîêàäû ïî Âèøíåâñêîìó, ìåòàáîëè÷åñêèé àöèäîç (ïðîÿâëÿåòñÿ ãëóáîêèì è ÷àñòûì äûõàíèåì òèïà Êóññìàóëÿ àíîðåêñèåé, ðâîòîé, ñîíëèâîñòüþ ñ ðàçâèòèåì êîìû). Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëè ÊÙÐ, â/â ââåñòè íàòðèé ãèäðîêàðáîíàò 4% èç ðàñ÷åòà 5 ìë íà 1 êã âåñà, èëè òðèñàìèí.

Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îæîãîâîé òîêñåìèè ïðîâîäÿò òùàòåëüíûå è ÷àñòûå ïåðåâÿçêè ïðè èíòåíñèâíîì ïðîïèòûâàíèè ïîâÿçîê, ðàííèå íåêðýêòîìèè, àêòèâíàÿ è ïàññèâíàÿ èììóíèçàöèÿ.

Àêòèâíàÿ èììóíèçàöèÿ — ââåäåíèå ñòàôèëîêîêêîâîãî àíàòîêñèíà ïîäêîæíî â äîçàõ 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 1,7; 2,0 ìë ñ èíòåðâàëîì â 3 äíÿ.

Ïàññèâíàÿ èììóíèçàöèÿ — äåëàþò 4-5 èíúåêöèé ãàììàãëîáóëèíà ïî 1 àìïóëå ÷åðåç 1-2 äíÿ. Ââîäÿò òàêæå àíòèñòàôèëîêîêêîâóþ ãèïåðèììóííóþ ïëàçìó ïî 200 ìë 4-5 ðàç ñ èíòåðâàëîì 2-3 äíÿ.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ íåñïåöèôè÷åñêîé ðåàêòèâíîñòè áîëüíîìó ââîäÿò ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå òêàíåâîé îáìåí (ïåíòîêñèë, ìåòèëóðàöèë). Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ íàçíà÷àåòñÿ â ìàêñèìàëüíûõ äîçàõ ñ ó÷åòîì ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìèêðîôëîðû.

ðàííèå ñðîêè ïîñëå òåðìè÷åñêîé òðàâìû ââîäÿò èíãèáèòîðû ïðîòåîëèçà â ñî÷åòàíèè ñ àíòèêîàãóëÿíòàìè ïðÿìîãî äåéñòâèÿ: êîíòðèêàë 40-60 òûñ. ÅÄ â ñóòêè, ãåïàðèí äî 20 òûñ. ÅÄ â ñóòêè, â òå÷åíèå 5 äíåé. Àíàáîëè÷åñêèå âåùåñòâà -ðåòàáîëèë 5%, 1 ìë 1 ðàç â 7 äíåé.

Ïðè îæîãîâîì ñåïñèñå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìû ðåãóëÿðíûå ïðÿìûå ãåìîòðàíñôóçèè, ñ áåëêîâûìè ïðåïàðàòàìè àíòèáèîòèêàìè øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ, ïðîëîíãèðîâàííûìè ñóëüôàìèäàìè, ìàññèâíàÿ äåòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ.

Áîëüíûì ñ îæîãîâûì èñòîùåíèåì íàçíà÷àþò äèåòó ñ ïîâûøåííîé êàëîðèéíîñòüþ è óâåëè÷åííûì ñîäåðæàíèåì áåëêà, ââîäÿò àìèíîêèñëîòû, æèðîâûå ýìóëüñèè, óãëåâîäû, ãîðìîíû. Êðîìå ýòîãî íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü êîæíûé ïîêðîâ ïóòåì êîæíîé àóòîïëàñòèêè îæîãîâûõ ðàí â âîçìîæíî ðàííèå ñðîêè.

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ïðèìåíèòü àëëîäåðìîïëàñòèêó (îò òðóïîâ ðîäñòâåííèêîâ) èëè êñåíîòðàíñïëàíòàíòû ñâèíîé êîæè. Ïðèìåíÿþòñÿ è ñèíòåòè÷åñêèå ïðåïàðàòû òàêæå êàê àëüãèïîð.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðåâåíòèâíîé õèðóðãèè îæîãîâ â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâëåíèå êîæíîãî ïîêðîâà, áûñòðåéøåå óñòðàíåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ è ïðîôèëàêòèêà îñëîæíåíèé, ìåòàáîëèòè÷åñêèõ íàðóøåíèé, ãåíåðàëèçàöèè îæîãîâîé èíôåêöèè.

êà÷åñòâå ïîäãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü:

1. Äåêîìïðåññèâíóþ íåêðýêòîìèþ, êîòîðàÿ âûïîëíÿåòñÿ ïðè öèðêóëÿðíûõ îæîãàõ êîíå÷íîñòåé ñ íàðóøåíèåì êðîâî è ëèìôîîáðàùåíèÿ.

2. Ïåðâè÷íóþ íåêðýêòîìèþ — èññå÷åíèå íåæèçíåñïîñîáíûõ òêàíåé â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå òðàâìû, äî ïîÿâëåíèÿ äåìàðêàöèè.

3. Âòîðè÷íóþ íåêðýêòîìèþ — ïðîâîäèòñÿ ïîýòàïíî âî âðåìÿ ïåðåâÿçîê ïî ìåðå ðàçâèòèÿ äåìàðêàöèè íåêðîòè÷åñêèõ òêàíåé, ò. å. íà 2-îé íåäåëå.

Ïîñëå òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè îæîãîâûõ ðàí ïðèñòóïàþò ê ïëàñòè÷åñêîé îïåðàöèè, â íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ñðîêè 25-35 ñóòêè ïîñëå òðàâìû.  äàëüíåéøåì ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ èíòåðâàëàìè â 7-10 äíåé äî ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà.

Îòìîðîæåíèÿ

Îòìîðîæåíèåì íàçûâàåòñÿ ïîâðåæäåíèå òêàíåé, âûçâàííîå äëèòåëüíûì âîçäåéñòâèåì íèçêîé òåìïåðàòóðû.

Ñïîñîáñòâóþùèå ôàêòîðû — âëàæíîñòü, âåòåð, ìåñòíûå è îáùèå ðàññòðîéñòâà êðîâîîáðàùåíèÿ, âûçâàííûå èñòîùåíèåì, àâèòàìèíîçîì, óòîìëåíèåì, àíåìèåé, ñáàâëåíèåì è ò. ä.

Âûäåëÿåòñÿ 4 ñòåïåíè îòìîðîæåíèÿ:

1. Ïîðàæåíèÿ êîæè â âèäå îáðàòèìûõ ðàññòðîéñòâ êðîâîîáðàùåíèÿ, áåç ÿâëåíèé íåêðîçà.

2. Ïîðàæåíèÿ êîæíûõ ïîêðîâîâ ñ îáðàçîâàíèåì ïóçûðåé è íåêðîçîì äî ðîñòêîâîãî ñëîÿ ýïèäåðìèñà,

3. Ïîðàæåíèÿ êîæè ñ íåêðîçîì âñåé åå òîëùè, âìåñòå ñ ðîñòêîâûì ñëîåì ýïèäåðìèñà è ãëóáæåëåæàùèìè òêàíÿìè. Çàæèâëåíèå ïðîèñõîäèò ñ îáðàçîâàíèåì ãðàíóëÿöèé è ðóáöîâ.

4. Íåêðîç ìÿãêèõ òêàíåé è êîñòåé.

Ïàòîãåíåç õîëîäîâîãî âîçäåéñòâèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçâèòèÿ ñòîéêîãî ñïàçìà ñîñóäîâ â ìåñòå åãî ïðèëîæåíèÿ è îäíîâðåìåííîå ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïðîêñèìàëüíåå îò îõëàæäåííîãî ó÷àñòêà (ïàðàäîêñàëüíàÿ, ðåàêòèâíàÿ ãèïåðåìèÿ). Äàëüíåéøåå âîçäåéñòâèå íèçêîé òåìïåðàòóðû ïðèâîäèò ê ðàñøèðåíèþ ñîñóäîâ ñ ïîñëåäóþùèì âòîðè÷íûì ñïàçìîì êàïèëëÿðîâ, çàòåì â âåíàõ. Ïðåêðàùàåòñÿ îáìåí âåùåñòâ, àðòåðèàëüíûå ñòâîëû çàãóñòåâàþò, ïðîãðåññèðóåò ïðîöåññ îìåðòâëåíèÿ òêàíåé. Êëèíè÷åñêè îïðåäåëÿþò:

1. Äîðåàêòèâíûé ïåðèîä.

2. Ðåàêòèâíûé ïåðèîä.

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ â äîðåàêòèâíîì ïåðèîäå íå âûðàæåíû, ÷àñòî îòñóòñòâóþò ñóáúåêòèâíûå îùóùåíèÿ ó áîëüøîãî. Èíîãäà ïîêàëûâàíèå, ïàðåñòåçèè, ïîáëåäíåíèå êîíå÷íîñòåé.

ðåàêòèâíîì ïåðèîäå êàðòèíà çàâèñèò îò ãëóáèíû ïîðàæåíèÿ è âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé. Êëèíèêà ïðîÿâëÿåòñÿ ïîñëå ñîãðåâàíèÿ îòìîðîæåííûõ òêàíåé.

Ïðè îòìîðîæåíèÿõ:

1 ñò. — æãó÷àÿ áîëü, ïàðåñòåçèè, îòåê, öèàíîç, êîòîðûå çàòåì ïðîõîäÿò ÷åðåç 4-6 äíåé.

2 ñò. — îáðàçîâàíèå ïóçûðåé ñ âûðàæåííîé áîëüþ è îòåêîì òêàíåé, èñ÷åçàþùèå ÷åðåç 2-3 íåäåëè.  ýòîò ïåðèîä ïðîèñõîäèò èíôèöèðîâàíèå ðàí, íàãíîåíèå ñîäåðæèìîãî ïóçûðåé, ïîÿâëÿþòñÿ îáùèå ñèìïòîìû èíòîêñèêàöèè (t, èçìåíåíèÿ, êðîâè è ò. ä.).

3-4 ñò. — îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðîì ãàíãðåíû (ñóõîé èëè âëàæíîé òêàíåé è ñòåïåíüþ èíôèöèðîâàííîñòè)

Ïðè ðàçâèòèè âëàæíîãî íåêðîçà òêàíåé èíîãäà òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ ïðèîáðåòàåò ñåïòè÷åñêèé õàðàêòåð. Ðåçêèé îòåê òêàíåé áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóçûðåé ñ ãåìîððàãè÷åñêèì ñîäåðæèìûì, âûñîêàÿ t, ñëàáîñòü, ëåéêîöèòîç è äð. Ãðàíèöû íåêðîòèçèðîâàííûõ òêàíåé ïðè îòìîðîæåíèÿõ 3-4 ñò. ÷àñòî îïðåäåëèòü òðóäíî. Äåìàðêàöèîííàÿ áîðîçäà îêîí÷àòåëüíî ôîðìèðóåòñÿ íà 3-4 íåäåëå.

Ëå÷åíèå

äîðåàêòèâíîì ïåðèîäå ëå÷åíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ñîãðåâàíèè áîëüíîãî. Ïîâðåæäåííóþ êîíå÷íîñòü ìîþò ñ ìûëîì, ìàññàæ, ñìàçûâàíèå ó÷àñòêîâ êîæè ñïèðòîì èëè éîäîì 5%. Îáùèå ìåðîïðèÿòèÿ — ãîðÿ÷èé ÷àé, ãðåëêè, ïðåïàðàòû, óëó÷øàþùèå êðîâîîáðàùåíèå.  ðåàêòèâíîì ïåðèîäå òàêæå ïðîâîäèòñÿ ñîãðåâàíèå áîëüíîãî, ïðîòèðàíèå êîæè ñïèðòîì, ÓÂ×, ÓÔÎ. Ïðè 2 ñò. êîæó îáðàáàòûâàþò ñïèðòîì è âñêðûâàþò ïóçûðè. Ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ àíòèáèîòèêè â/ì — êàíàìèöèí, êëîôîðàí, êåôçîë, â ñðåäíåòåðàïåâòè÷åñêèõ äîçàõ. Ïðè 3 ñò. — ïðîèçâîäÿò íåêðýêòîìèþ, ïðîôèëàêòèêó èíôèöèðîâàíèÿ è âëàæíîé ãàíãðåíû.

îæîã ýëåêòðîòðàâìà ïîâðåæäåíèå õèðóðãèÿ

Ýëåêòðîòðàâìà

Ïðè÷èíîé ýëåêòðîòðàâì ìîãóò áûòü:

1. Ïîðàæåíèå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì

2. Ïîðàæåíèå àòìîñôåðíûì ýëåêòðè÷åñòâîì (ìîëíèåé)

Îñîáåííîñòè ýëåêòðîòðàâì:

1. Ïîðàæåíèå ÷åëîâåêà íå òîëüêî ïðè êîíòàêòå, íî è íà ðàññòîÿíèè

2. Ïîÿâëåíèå â îðãàíèçìå íå òîëüêî ìåñòíûõ, íî è îáùèõ èçìåíåíèé (ýëåêòðîëèçèñà òêàíåé, ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, îæîãà è ò. ä.)

3. Ðàçâèòèå íàðóøåíèé ïî ïóòè ïðîõîæäåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â îðãàíèçìå.

Ãèñòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â òêàíÿõ è âíóòðåííèõ îðãàíàõ:

1. Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû íåðâíûõ êëåòîê (òèãðîëèç, óòîëùåíèå, íàáóõàíèå). 2. Ðàçðûâû ìûøå÷íûõ âîëîêîí, èõ ñêðó÷èâàíèå, à òàêæå èçìåíåíèå â ñòåíêàõ ñîñóäîâ. 3. Îòåê, êðîâîèçëèÿíèÿ â ñåðäå÷íóþ ìûøöó è ìíîãèå îðãàíû.

Ñîâîêóïíîñòü ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìå, äûõàòåëüíîé è íåðâíîé ñèñòåìå îïðåäåëÿåòñÿ îñîáîé ôîðìîé øîêîâîé ðåàêöèè, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ — ýëåêòðè÷åñêèì øîêîì.  òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ðàçâèâàåòñÿ êàðòèíà, íàïîìèíàþùàÿ êàðäèîãåííûé øîê (÷àñòûé ïóëüñ, íèçêîå ÀÄ, áëåäíîñòü, èñïóã, îäûøêà, íåðåäêî ñóäîðîãè, îñòàíîâêà äûõàíèÿ).

Òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêèé ýôôåêò íàáëþäàåòñÿ óæå ïðè íàïðÿæåíèè âûøå 50 âîëüò. ×åì âûøå íàïðÿæåíèå è äëèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ òîêà, òåì òÿæåëåå íàïðÿæåíèå âïëîòü äî ëåòàëüíûõ èñõîäîâ.

áîëåå ëåãêèõ ñëó÷àÿõ èìåþòñÿ òàê íàçûâàåìûå ìåòêè òîêà- îêðóãëûå ïÿòíà îò 1 äî 5 ñì â äèàìåòðå, òåìíûå âíóòðè è ñèíåâàòûå ïî ïåðèôåðèè.  îòëè÷èå îò òåðìè÷åñêèõ îæîãîâ âîëîñû â ýòèõ ìåñòàõ íå îïàëåíû. Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ äèàãíîñòèêè èìååò, òî, ÷åðåç êàêèå îðãàíû ïðîõîäèò òîê.

Êëèíè÷åñêè îòìå÷àåòñÿ ãîëîâíàÿ áîëü, âîçáóäèìîñòü, ðåòðîãðàäíàÿ àìíåçèÿ, ñâåòîáîÿçíü, ñòðàõ. Íåâðîëîãè÷åñêè ïîÿâëÿþòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèå ðåôëåêñû. Ïóëüñ çàìåäëåí, ãðàíèöû ñåðäöà ðàñøèðåíû, àðèòìèÿ. Íà ÝÊà — çíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò íîðìû, êîòîðûå èíîãäà íå ñîîòâåòñòâóþò ñóáúåêòèâíûì ñàìî÷óâñòâèÿì áîëüíîãî.  áîëåå òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ïîðàæåííûå òîêîì ó÷àñòêè òåëà îáóãëèâàþòñÿ. Ìåñòíûå íàðóøåíèÿ îáû÷íî ïðîòåêàþò áëàãîïðèÿòíî, áåç íàãíîåíèÿ, â ñëó÷àÿõ îáøèðíûõ ïîðàæåíèé êîæè ëå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ òàêîå æå, êàê îæîãîâîé ðàíû.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â îñâîáîæäåíèè ïîñòðàäàâøåãî îò êîíòàêòà ñ òîêîì.

Ïðè îñòàíîâêå äûõàíèÿ ïðîâîäÿò ÈÂË, ââîäÿò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ñðåäñòâà (0,1% -1,0 àäðåíàëèíà, 10% — 2,0 êîðäèàìèíà). Ïðè îñòàíîâêå ñåðäöà, íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà, ïðè íåîáõîäèìîñòè âíóòðèñåðäå÷íîå ââåäåíèå àäðåíàëèíà, õëîðèäà êàëüöèÿ. Çàòåì òðàíñïîðòèðîâêà â îæîãîâûé èëè õèðóðãè÷åñêèé ñòàöèîíàð.  äàëüíåéøåì ïðîâîäèòñÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå è äèàãíîñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå. Íàçíà÷àåòñÿ ñòðîãèé ïîñòåëüíûé ðåæèì.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях

Содержание

Введение

1.

Первая медицинская

помощь при ожогах

2.

Первая

медицинская помощь при обморожениях

3.

Первая помощь при

поражении электрическим током

4.

Первая

медицинская помощь при утоплении, удушении

Заключение

Литература

Введение

Необходимость

срочно оказать первую помощь своим близким, а нередко и совершенно незнакомым

людям возникает при несчастных случаях, внезапных заболеваниях и болезненных

состояниях. Как правильно поступать в этих ситуациях? Как быстро и реально

помочь попавшему в беду человеку и при этом не причинить ему дополнительную

травму своими неумелыми действиями?

В большинстве своем

случайные травмы и повреждения бывают нетяжелыми, и лечение их сводится к

оказанию простейших приемов первой помощи. Однако каждый человек должен быть

готов к более серьезным происшествиям, при которых могут потребоваться меры по

спасению жизни и даже проведение реанимации, как, например, при остановке

дыхания. В подобных случаях все решает точная и быстрая оценка необходимых

действий, что требует не только присутствия духа, но и здравого смысла.

Цель работы изучить

методы направленные первой медицинской помощи при ожогах, обморожениях,

поражении электрическим током, утоплении и удушении.

Для достижения цели

необходимо решить ряд задач:

1.

изучить

особенности оказания первой помощи при ожогах и обморожениях;

2.

описать

возможности первой медицинской помощи при поражении электрическим током;

3.

изучить приёмы

оказания первой помощи при утоплении и удушении;

4.

описать методы

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.

Внимательное ознакомление

с описываемыми приемами поможет действовать быстро и эффективно в любой

тревожной ситуации.

1.

Первая медицинская

помощь при ожогах

Массовые термические

ожоги возникают у населения в очагах ядерного поражения от воздействия

светового излучения и в следствии пожаров. Нередки ожоги и при стихийных

бедствиях, крупных производственных авариях, сопровождающихся пожарами, а также

в быту.

В быту наблюдаются ожоги

кипятком, паром, солнечной радиацией. В зависимости от глубины поражения кожи и

подлежащих тканей ожоги делятся на 4-е степени: легкую (1-ая), средней тяжести

(2-я), тяжелую (3-я) и крайне тяжелую (4-ю).

Ожоги вызывают общее

поражение организма: нарушение функций центральной нервной системы, изменения

состава крови, отклонения в работе внутренних органов. Чем глубже поражение

кожи и подлежащих тканей и больше площадь ожога, тем тяжелее общее состояние

пораженного.

Первая помощь состоит в прекращении действия

поражающего фактора. При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду,

вынести пострадавшего из зоны пожара; при ожогах горячими жидкостями или

расплавленным металлом – быстро удалить одежду с области ожогов. Для

прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение

пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной

воды или орошением хлорэтилом. Нельзя тушить пламя руками, сбивать его

каким-либо предметом. Пострадавшего надо облить водой, а при отсутствии воды

положить его и накрыть одеялом, одеждой, плотной тканью, чтобы прекратить

доступ кислорода к горящей одежде. Тлеющую одежду надо снять или обстричь, при

этом стараться не допустить нарушения целостности ожоговой поверхности. Не

рекомендуется совсем раздевать пораженного, особенно в холодное время года.

Прилипшую к ожогу одежду обрезают. Нельзя прокалывать пузыри, смазывать

поверхность ожога жиром, различными мазями, присыпать порошком, прикасаться к

ожогу руками. На ожоговую поверхность накладывают стерильную повязку,

пораженному придают удобное положение, при котором его меньше беспокоят боли. При

обширных ожогах средней, тяжелой и крайне тяжелой степени, если есть

возможность, следует ввести пострадавшему противоболевое средство

шприц-тюбиком, напоить его горячим чаем, тепло укрыть. В домашних условиях

пораженного с обширными ожогами туловища или конечностей нужно завернуть в

проглаженную утюгом простыню. При этом необходимо проследить, чтобы обожженные

поверхности на сгибах суставов и в других местах не соприкасались. Пораженный

нуждается в бережной транспортировке.

2. Первая

медицинская помощь при обморожениях

Причиной возникновения

обморожений является воздействие низких температур, а при определенных условиях

(мокрая и тесная обувь, неподвижное положение на холодном воздухе, алкогольное

опьянение, и кровопотеря) обморожение может быть и при температуре выше 0С.

Чаще подвергаются обморожению уши, нос, кисти (пальцы) рук, стопы ног. При

отморожении вначале ощущаются чувство холода и жжения, затем появляется

онемение. Кожа становится бледной, чувствительность утрачивается.

В дальнейшем действие холода

не ощущается. Установить степень обморожения можно только после отогревания

пострадавшего, иногда через несколько дней. Различают 4-е степени отморожения.

Первая медицинская помощь

при обморожении

заключается в защите от воздействия низких температур, немедленном постепенном

согревании пострадавшего. Прежде всего необходимо восстановить кровообращение в

обмороженной части тела. Нельзя допускать быстрого согревания поверхностного

слоя кожи на поврежденном участке, так как прогревание глубоких слоев происходит

медленнее, в них слабо восстанавливается кровоток, а следовательно, не

нормализуется питание верхних слоев кожи и они погибают. Поэтому

противопоказано применение при отморожении горячих ванн, горячего воздуха.

Переохлажденные участки тела нужно оградить от воздействия тепла, наложив на

них теплоизолирующие повязки (шерстяные, ватно-марлевые материалы). Повязка

должна закрывать только измененные участки кожи и до тех пор, пока появится в

поврежденной части чувство ощутимого тепла. В целях восполнения тепла в

организме и улучшения кровообращения пострадавшему дают горячий сладкий чай.

Поврежденным участкам тела необходим покой.

При длительном

воздействии низких температур на весь организм возможны замерзание и смерть.

Особенно способствует замерзанию алкогольное опьянение. При замерзании человек

ощущает сначала усталость, сонливость, безразличие, а при дальнейшем охлаждении

организма возникает обморочное состояние (потеря сознания, расстройства дыхания

и кровообращения). При явлениях прекращения дыхания и остановки сердечной

деятельности наступает смерть.

3. Первая помощь при

поражении электрическим током

Действие электрического

тока на организм

человека имеет сложный характер, однако наиболее опасно для жизни поражение

внутренних органов и, прежде всего, воздействие на сердечную мышцу. Степень

поражения зависит от силы и напряжения тока, времени воздействия тока на

человека, индивидуальной чувствительности организма к данному поражающему

фактору.

Первая

помощь. Одним

из главных моментов при оказании первой помощи является немедленное прекращение

действия электрического тока. Это достигается выключением тока (поворотом

рубильника, выключателя, пробки, обрывом проводов), отведением электрических

проводов от пострадавшего (сухой веревкой, палкой), заземлением или

шунтированием проводов (соединить между собой два токоведущих провода).

Прикосновение к пострадавшему незащищенными руками при не отключенном

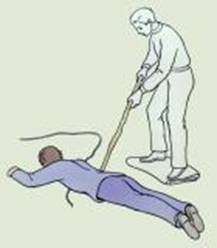

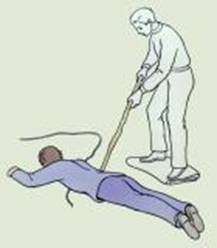

электрическом токе опасно. Отделив пострадавшего от проводов (рис.1.), необходимо тщательно

осмотреть его. Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как

при ожогах.

Рис.1. Отодвигание

пострадавшего от источника электрического тока с помощью сухой палки

При

повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями (обморок,

кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, боли в области

сердца), первая помощь заключается в создании покоя и доставке больного в

лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее состояние пострадавшего

может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие часы после травмы: возникают

нарушения кровоснабжения мышцы сердца, явления вторичного шока и т.д. Подобные

состояния иногда наблюдаются даже у пораженного с самыми легкими общими

проявлениями (головная боль, общая слабость); поэтому все лица, получившие

электротравму, подлежат госпитализации. В качестве первой помощи могут быть

даны болеутоляющие (0,25 г амидопирина, 0,25 г анальгина), успокаивающие

(микстура Бехтерева, настойка валерианы), сердечные средства (капли Зеленина и

др.).

При тяжелых

общих явлениях, сопровождающихся расстройством или остановкой дыхания,

развитием состояния «мнимой смерти», единственно действенной мерой

первой помощи является немедленное проведение искусственного дыхания, иногда в

течение нескольких часов подряд. При работающем сердце искусственное дыхание

быстро улучшает состояние больного, кожный покров приобретает естественную

окраску, появляется пульс, начинает определяться артериальное давление.

Наиболее эффективно искусственное дыхание рот в рот (16-20 вдохов в минуту).

После того

как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо напоить (вода, чай,

компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть.

В случаях,

когда неосторожный контакт с электропроводом произошел в труднодоступном месте

— на вышке электропередачи, на столбе — необходимо начать оказание помощи с

искусственного дыхания, а при остановке сердца — нанести 1-2 удара по грудине в

область сердца и принять меры для скорейшего опускания пострадавшего на землю,

где можно проводить эффективную реанимацию.

Первая помощь

при остановке сердца должна быть начата как можно раньше, т. е. в первые 5 мин,

когда еще продолжают жить клетки головного и спинного мозга. Помощь заключается

в одновременном проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

Массаж сердца и искусственное дыхание рекомендуется продолжать до полного

восстановления их функций или появления явных признаков смерти. По возможности

массаж сердца следует сочетать с введением сердечных средств.

Пострадавшего

транспортируют в положении лежа. Во время транспортировки следует обеспечить

внимательное наблюдение за таким больным, т.к. в любое время у него может

произойти остановка дыхания или сердечной деятельности, и надо быть готовым в

пути оказать быструю и эффективную помощь. При транспортировке в лечебное

учреждение пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии или с не

полностью восстановленным самостоятельным дыханием, прекращать искусственное

дыхание нельзя.

Зарывать в землю пораженного молнией категорически

запрещается!

Закапывание в землю создает дополнительные неблагоприятные условия: ухудшает

дыхание пострадавшего (если оно имелось), вызывает охлаждение, затрудняет

кровообращение и, что особенно важно, затягивает время оказания действенной

помощи.

Профилактика

поражения молнией: при сильной грозе отключить телевизор, радио, прекратить

телефонные разговоры, закрыть окна. Нельзя находиться на открытой местности или

укрываться под одиноко стоящими деревьями, стоять вблизи мачт, столбов.

4. Первая медицинская

помощь при утоплении, удушении

Удушье (утопление, удушение,

заваливание землей и другие случаи). Может возникнуть в результате сдавления

(руками, петлей), чаще гортани, трахеи (удушение), заполнения воздухоносных

путей водой (утопление), слизью, рвотными массами, землей, закрытия входа в

гортань инородным телом или запавшим языком, при отеке гортани вследствие

инфекционных заболеваний (дифтерия, грипп, ангина), параличе дыхательного

центра, по ряду других причин.

Первая помощь

утопающему.

При извлечении его из воды необходимо быть осторожным, подплывать следует

сзади. Схватив за волосы или под мышки, перевернуть утопающего вверх лицом и

плыть к берегу, не давая ему захватить себя. После извлечения из воды

пострадавшего кладут на живот на согнутое колено, таким образом, чтобы голова

была ниже грудной клетки и любым куском материала удаляют изо рта и глотки воду

и рвотные массы. Затем энергичными движениями сдавливают грудную клетку, чтобы

удалить воду из трахеи и бронхов. При утоплении паралич дыхательного центра

наступает через 4-5 минут, а сердечная деятельность может сохраняться 15 минут.

После освобождения воздухоносных путей от воды пострадавшего укладывают на

ровную поверхность и приступают к искусственному дыханию. При необходимости —

наружный массаж сердца. Реанимацию осуществляют длительно в течение нескольких

часов, пока не восстановится самостоятельное дыхание или же не появятся

несомненные признаки биологической смерти.

Первая помощь

при удушении

оказывается аналогично. Ликвидируется причина, в результате которой

сдавливаются воздухоносные пути и приступают к искусственному дыханию.

При отеке

гортани отмечается шумное затрудненное дыхание, кожные покровы синеют.

Необходимо положить холодный компресс на наружную поверхность шеи, ноги заболевшего

спустить в горячую ванну. Если есть возможность, вводят подкожно 1 мл 1%

раствора димедрола. Необходимо как можно быстрее доставить больного в лечебное

учреждение.

Заваливание

землей.

Может сопровождаться тяжелыми повреждениями, разрывами мелких вен лица и шеи.

Необходимо прежде всего восстановить проходимость дыхательных путей, очистить

рот и глотку от земли и начать реанимационные мероприятия — искусственное

дыхание, массаж сердца. Только после выведения из клинической смерти приступают

к осмотру повреждений, наложению жгутов на конечности при их травме, введению

обезболивающих средств. Во всех случаях при оказании помощи извлеченному из

воды или из-под завала землей очень важно не допустить даже временного

охлаждения. Для согревания можно использовать сухие растирания щетками,

суконками, шерстяной перчаткой, применять камфорный спирт, уксус, водку,

нашатырный спирт и др. раздражающие кожу средства. Согревать грелками или

бутылками с теплой водой нельзя, так как это может вызвать нежелательные последствия

(перераспределение крови, ожоги).

Заключение

В любых ситуациях методы

оказания первой помощи направлены на сохранение жизни человека, предотвращение

повреждений или условий, в которых может наступить ухудшение состояния, а также

на обеспечение выздоровления.

Важно точно представлять,

что нужно делать в первую очередь и каков последующий порядок неотложных

действий.

Оказывая первую помощь,

важно прежде всего выяснить, что произошло (причем без риска для пострадавшего

и собственной жизни), обеспечить пострадавшему дальнейшую безопасность, оказать

необходимую помощь при травме или других происшествиях, а также решить вопрос о

транспортировке домой или при необходимости в медицинское учреждение.

Чем больше мы узнаём

сейчас, тем эффективнее будет польза, которую можно будет оказать в

экстремальной ситуации.

Таким образом, цель

реферата достигнута, основные задачи решены.

Литература

1. Гражданская оборона /под ред. В. И.

Завьялова. — М: Медицина, 1999.

2. Кузьменко В.В., Журавлев С.М. «Травматологическая

и ортопедическая помощь». — М: Медицина, 1996.

3. Руководство по медицинской службе

гражданской обороны /под ред. А. И. Бурназяна. — М: Медицина, 1993.

4. Сборник лучших рефератов

/ Э. В- Велик, Т. И. Водолазская, О. В. Завязкин, М. II. Ильяшеако, С 54 А. А.

Ильяшенко, С. А. Мирошниченко. — Москва; Издательство «БАО-ПРЕСО, 2004. —

624с.

Источник