Реферат на тему ожоги термические

Ïîíÿòèå îæîãà, õàðàêòåðèñòèêà ïîâðåæäåíèé òêàíåé îðãàíèçìà, âûçâàííûõ äåéñòâèåì âûñîêîé òåìïåðàòóðû èëè äåéñòâèåì íåêîòîðûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ. Îêàçàíèå ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó îò õèìè÷åñêèõ, ýëåêòðè÷åñêèõ, òåðìè÷åñêèõ è ñîëíå÷íûõ îæîãîâ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

4Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèè»

Êàôåäðà ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè

Ôàêóëüòåò ïîäãîòîâêè ñëåäñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ

Ðåôåðàò

Ïî äèñöèïëèíå «Ïåðâàÿ ïîìîùü»

Òåìà: Îæîã. Âèäû, ïåðâàÿïîìîùü è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ïðè îæîãàõ.

Âûïîëíèë:

Ñíèñàðü Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷

Ïðîâåðèë:

Ãàëüöåâ Þðèé Âèêòîðîâè÷

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2015ã.

Ñîäåðæàíèå

- Ââåäåíèå

- 1. Òåðìè÷åñêèå îæîãè è ïåðâàÿ ïîìîùü

- 2. Ýëåêòðè÷åñêèå îæîãè è ïåðâàÿ ïîìîùü

- 3. Ñîëíå÷íûå îæîãè è ïåðâàÿ ïîìîùü

- 4. Õèìè÷åñêèå îæîãè è ïåðâàÿ ïîìîùü

- 5. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ïðè îæîãàõ

- 6. Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå îæîãîâ

- Çàêëþ÷åíèå

- Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

Îæîãîì íàçûâàåòñÿ ïîâðåæäåíèå òêàíåé, âîçíèêàþùåå îò ìåñòíîãî òåïëîâîãî, õèìè÷åñêîãî, ýëåêòðè÷åñêîãî èëè ðàäèàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ.

Îæîãè ÷àùå âñåãî ïîðàæàþò êîæó (åå îáúåì ñîñòàâëÿåò ïî÷òè îäíó øåñòóþ îáúåìà âñåãî òåëà ÷åëîâåêà). Ýòî íåóäèâèòåëüíî, ïîñêîëüêó èìåííî êîæà, âûïîëíÿÿ â îðãàíèçìå ìàññó ôóíêöèé, çàùèùàÿ íàñ, ïåðâîé âñòðå÷àåò ìíîãèõ àãðåññîðîâ, â òîì ÷èñëå è òåðìè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ. Ïåðèôåðèþ êîæè ñîñòàâëÿåò íåïðåðûâíî îòìèðàþùèé ýïèäåðìèñ. Ýòà îñîáåííîñòü êîæè «ëèíÿòü» ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíîé, ïîñêîëüêó îáóñëîâëèâàåò, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ïîâûøåííóþ ñïîñîáíîñòü ê ðåãåíåðàöèè (âîññòàíîâëåíèþ). Ïîòîâûå è ñàëüíûå æåëåçû, îñîáåííî âîëîñÿíûå ëóêîâèöû (ôîëëèêóëû) îïðåäåëÿþò ïîòåíöèàë ðåãåíåðàöèè êîæè; èõ ÷èñëî è ðàçâèòèå âëèÿþò íà õàðàêòåð è ñòåïåíü çàæèâëåíèÿ îæîãîâ.

Îæîãè ìîãóò áûòü âûçâàíû ïëàìåíåì, êèïÿòêîì, ïàðîì, ðàçëè÷íûìè õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè: êèñëîòàìè, ùåëî÷àìè; íåêîòîðûìè ìåäèêàìåíòàìè: éîä, íàøàòûðíûé ñïèðò; ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè è ò.ï.

çàâèñèìîñòè îò âûçâàâøåé îæîã ïðè÷èíû ðàçëè÷àþò:

òåðìè÷åñêèå, ëó÷åâûå, ñâåòîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå, õèìè÷åñêèå, ôîñôîðíûå.

çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû ïîðàæåíèÿ òêàíåé ðàçëè÷àþò îæîãè ÷åòûðåõ ñòåïåíåé:

· îæîã I ñòåïåíè — õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêðàñíåíèåì è ïðèïóõëîñòüþ êîæè, ææåíèåì è áîëüþ â ïîðàæåííîì ó÷àñòêå. Ñïóñòÿ 4-5 ñóòîê îòìå÷àþòñÿ øåëóøåíèå êîæè è âûçäîðîâëåíèå;

· îæîã 2 ñòåïåíè — ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîÿâëåíèåì íà ïîêðàñíåâøåé è îòå÷íîé êîæå ïóçûðåé, íàïîëíåííûõ ïðîçðà÷íîé æåëòîâàòîé æèäêîñòüþ. Îáîææåííûé ó÷àñòîê êîæè ðåçêî áîëåçíåí. Ïðè ðàçðûâå èëè óäàëåíèè ïóçûðåé âèäíà áîëåçíåííàÿ ïîâåðõíîñòü ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà.  ñëó÷àå áëàãîïðèÿòíîãî, áåç íàãíîåíèÿ, òå÷åíèÿ îæîã çàæèâàåò áåç îáðàçîâàíèÿ ðóáöîâ â òå÷åíèå 10-15 ñóòîê;

· îæîã 3 ñòåïåíè — ìîæåò áûòü ñ ïîðàæåíèåì ñîáñòâåííî êîæè íà âñþ åå òîëùèíó (III À ñòåïåíü) ëèáî ñ ïîðàæåíèåì âñåõ ñëîåâ êîæè (III Á ñòåïåíü). Íà êîæå îáðàçóåòñÿ ñòðóï ñåðîãî èëè ÷åðíîãî öâåòà. Îìåðòâåâøèå ó÷àñòêè êîæè ïîñòåïåííî îòäåëÿþòñÿ, îòìå÷àåòñÿ íàãíîåíèå, îáðàçóåòñÿ âÿëî çàæèâàþùàÿ ðàíà;

· îæîã 4 ñòåïåíè — ïðîÿâëÿåòñÿ îìåðòâåíèåì íå òîëüêî êîæè, íî è ãëóáæåëåæàùèõ òêàíåé (ôàñöèé, ìûøö, êîñòåé).

Îæîã êèïÿòêîì õàðàêòåðèçóþòñÿ òåì, ÷òî âîçìîæíàÿ òåìïåðàòóðà ñîñòàâëÿåò 100°Ñ èëè íåñêîëüêî áîëüøå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî â ñî÷åòàíèè ñ òåì, ÷òî íà ïóòè ê êîæå æèäêîñòè îñòûâàþò, âåäåò ê òîìó, ÷òî âûçûâàåìûå ïîðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòíû.

Îæîã ïàðîì. Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èìåþò îæîãè, âûçûâàåìûå äåéñòâèåì âîäÿíîãî ïàðà, îñîáåííî èñïîëüçóåìîãî â ïðîìûøëåííîñòè.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå îí ìîæåò áûòü ïåðåãðåòûì (ïîä äàâëåíèåì), à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òåìïåðàòóðà åãî 120°Ñ è âîçìîæíî ñïëîøíîå ïîðàæåíèå áîëüøèõ ïëîùàäåé. Åùå õóæå, åñëè îæîã âûçâàí ïàðîì êèïÿùèõ ùåëî÷åé èëè èíûõ õèìè÷åñêèõ àãðåññèâíûõ ðàñòâîðîâ. Ãîðÿ÷èå áèòóì, ñìîëû, êëåé ïëîòíî ïðèëèïàþò ê êîæå, ïåðåäàâàÿ ïîñëåäíåé âåñü çàïàñ òåïëà. Èõ íåâîçìîæíî ñòðÿõíóòü, âûòåðåòü, ïîýòîìó ñðîê èõ äåéñòâèÿ âñåãäà äëèòåëåí. Âíåøíèé âèä îò îæîãîâ áèòóìîì, îñîáåííî, åñëè ïîðàæåíî ëèöî, óñòðàøàþùèé: ÷åðíàÿ ïëåíêà ñìîëû ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå ãëóáîêîãî ïîðàæåíèÿ êîæè.

Ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè: óäàëåíèå áèòóìà ñ êîæè çàòðóäíèòåëüíî, äëèòåëüíî è òðåáóåò ðàñòâîðèòåëåé. Íåò íåîáõîäèìîñòè ýòî âûïîëíÿòü ïðè îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè. Äîñòàòî÷íî îñâîáîäèòü ðîò, íîñ, ãëàçà, óøíûå ðàêîâèíû.

Îæîãè ïëàìåíåì. Íàèáîëåå òÿæåëûå îæîãè âûçûâàåò ïëàìÿ, îñîáåííî, åñëè ãîðÿùàÿ îäåæäà ïðîïèòàíà êåðîñèíîì, áåíçèíîì, ñïèðòîì. Âîñïëàìåíåíèå îäåæäû ïðèâîäèò ê òÿæåëûì îæîãàì â ñëó÷àÿõ, åñëè îíà íå ñíÿòà ñ ïîñòðàäàâøåãî èç-çà ïîòåðè èì ñîçíàíèÿ èëè âñëåäñòâèå áåñïîìîùíîñòè (äåòè, ñòàðèêè; ëþäè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, îòðàâëåíèÿ).

Ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè: ÷åì äîëüøå ãîðèò îäåæäà, òåì áîëüøå ñòåïåíü îæîãà áóäåò ïîòîì, òåì áîëüøå ïðîöåíòîâ ïîâåðõíîñòè êîæè áóäåò ïîâðåæäåíî. Åñëè çàãîðåëàñü îäåæä — íè â êîåì ñëó÷àå íå áåæàòü — îíà ðàçãîðèòñÿ åùå áîëüøå.  ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ïîñòàðàòüñÿ ñáðîñèòü å¸ ëèáî ïåðåêàòûâàòüñÿ ïî ïîëó, ïîêà ïëàìÿ íå ïîòóõíåò. Åñëè âû õîòèòå ïîìî÷ü ãîðÿùåìó ÷åëîâåêó, îáëåéòå åãî õîëîäíîé âîäîé, çàêèäàéòå ïåñêîì èëè íàáðîñüòå íà íåãî ïàëüòî, ïîêðûâàëî, áðåçåíò (íåîáõîäèìî ïåðåêðûòü ïëàìåíè äîñòóï ê âîçäóõó). ×åëîâåêà â ãîðÿùåé îäåæäå íåëüçÿ óêóòûâàòü ñ ãîëîâîé, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ äûõàòåëüíûõ ïóòåé è îòðàâëåíèþ òîêñè÷åñêèìè ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ. Îäíàêî èìåéòå â âèäó: êîãäà ãîðÿùàÿ îäåæäà ïðèæàòà ê êîæå, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîçäåéñòâóåò íà íåå áîëåå äëèòåëüíî è, ñëåäîâàòåëüíî, âîçìîæåí áîëåå ãëóáîêèé îæîã. ×òîáû íå äîïóñòèòü ýòîãî, íàäî òîò÷àñ ïîñëå ëèêâèäàöèè ïëàìåíè óáðàòü íàêèíóòóþ òêàíü.

×òîáû ñîêðàòèòü âðåìÿ ïåðåãðåâà òêàíåé è ïðåäîòâðàòèòü ñèëüíûé îæîã, ïîñëå ëèêâèäàöèè îãíÿ îáëåéòå îæîã õîëîäíîé âîäîé èëè îáëîæèòå ñíåãîì íà 15-20 ìèíóò. Ýòî óìåíüøàåò áîëü è ïðåäóïðåæäàåò îòåê òêàíåé.

Ïîâåðõíîñòü îæîãà òùàòåëüíî î÷èùàþò, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü èíôèöèðîâàíèå. Íà ïîâðåæä¸ííóþ ïîâåðõíîñòü íàêëàäûâàåòñÿ ìàçü, ñîäåðæàùàÿ àíòèáèîòèê è çàùèùàþùàÿ îò âíåøíåé ñðåäû. Çàòåì íåîáõîäèìî íàëîæèòü ñòåðèëüíóþ ìàðëåâóþ ïîâÿçêó èëè èç ëþáîé òàêæå ñòåðèëüíîé òêàíè, îêàçàâøåéñÿ ïîä ðóêîé (ïëàòîê, ìàòåð÷àòàÿ ñàëôåòêà è ò.ä.). Ïîâåðõíîñòü îæîãà ìîæåò áûòü ïîêðûòà òîëüêî íåïðèëèïàþùèì ìàòåðèàëîì èëè ñòåðèëüíîé ìàðëåé. Ìàðëÿ óäàëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìà÷èâàíèÿ â âîäå. Ïîñòðàäàâøåìó íåîáõîäèìî ïèòü áîëüøå æèäêîñòè.

Äî ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè, ó ïîñòðàäàâøåãî ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îçíîá, òîãäà åãî íåîáõîäèìî ñîãðåòü: óêðîéòå òåïëûì îäåÿëîì, è äàéòå âûïèòü ëþáîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïèùåâîé æèäêîñòè äëÿ ñíÿòèÿ áîëåâîãî øîêà.  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðîòèâîñòîëáíÿ÷íàÿ âàêöèíàöèÿ.

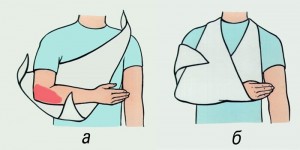

Åñëè îáîææåíû ðóêè, òî â ïåðâûå äíè íåîáõîäèìî èõ äåðæàòü â ïîäíÿòîì ïîëîæåíèè, ÷òî óìåíüøàåò îò¸êè, áîëü.

Îæîãè ðàñïëàâëåííûì ìåòàëëîì. Îæîãè ðàñïëàâëåííûì ìåòàëëîì ïî÷òè âñåãäà ãëóáîêèå, ÷àùå ñëó÷àþòñÿ îíè íà ïðîèçâîäñòâå (ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû). Ñî÷åòàíèå â ðàñïëàâëåííîì ìåòàëëå âûñîêîé òåìïåðàòóðû è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ æèäêîñòè ñîçäàåò âîçìîæíîñòè äëÿ íàèáîëüøåãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ êîæè. Òåìïåðàòóðû ðàñïëàâëåííûõ ìåòàëëîâ êîëåáëþòñÿ â ïðåäåëàõ 800-1500°Ñ, ïîýòîìó ïðè òàêèõ îæîãàõ ñòðàäàþò è ðàñïîëîæåííûå ãëóáæå êîæè òêàíè (ìûøöû, ñóõîæèëèÿ, êîñòè).

Ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïðè òåðìè÷åñêîì îæîãå ñåò÷àòêè ãëàçà: Íåîáõîäèìî ïðîìûòü ãëàçà âîäîé, çàêàïàòü â ãëàçà 20% ðàñòâîð ñóëüôàöèë-íàòðèÿ; 0,25% ðàñòâîð ëåâîìèöåòèíà; 0,02% ôóðàöèëèíà, çàëîæèòü çà âåêî 1-5% ýìóëüñèþ ñèíòîìèöèíà; 1% ìàçü òåòðàöèêëèíà;1% ìàçü ýðèòðîìèöèíà, ðàíåâóþ ïîâåðõíîñòü êîæè ñìàçàòü ìàçüþ àíòèáèîòèêà. Íàëîæèòü àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó.

Ýëåêòðè÷åñêèå îæîãè âîçíèêàþò, êîãäà ÷åðåç òêàíè ÷åëîâåêà ïðîõîäèò ýëåêòðè÷åñêèé òîê èëè âñëåäñòâèå îáðàçóþùåãîñÿ ïðè ýòîì òåïëà. Ýëåêòðè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå îæîãè òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Ñòåïåíü ïîðàæåíèÿ òêàíåé ïðè ýëåêòðè÷åñêîì îæîãå òðóäíî îöåíèòü, ïîñêîëüêó âíóòðåííèå ïîâðåæäåíèÿ ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíî ñåðüåçíåå, ÷åì ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñíà÷àëà. Ýëåêòðîîæîãè, ïðèâîäÿùèå ê âîñïëàìåíåíèþ îäåæäû, ìîãóò ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ è òåðìè÷åñêèõ îæîãîâ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü:

Ãëàâíîå, âûâåñòè ïîñòðàäàâøåãî èç çîíû âîçäåéñòâèÿ òîêà — îáåñòî÷èòü èñòî÷íèê ïîðàæåíèÿ ëèáî ïîñòàðàòüñÿ îòòàùèòü ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ ëþáîãî ïðåäìåòà, íå ïðîâîäÿùåãî ýëåêòðè÷åñêèé òîê, òàê, ÷òîáû ñàìîìó íå ïîëó÷èòü óäàð òîêîì. Çàòåì:

1. Íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ýëåêòðè÷åñòâî — âûâåðíèòå ïðîáêè èëè âûòàùèòå øòåïñåëü, èëè ïîëíîñòüþ îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðè÷åñòâà.

2. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîìîãàéòå ñåáå ðóêîÿòêîé ìåòëû èëè äåðåâÿííûì ñòóëîì, ñòîÿ ïðè ýòîì íà ñóõîì ðåçèíîâîì êîâðèêå, êíèãå èëè ñëîæåííîé ãàçåòå, ÷òîáû îòîäâèíóòü ïîñòðàäàâøåãî îò ýëåêòðè÷åñêîãî ïðèáîðà èëè ïðîâîäà.

3. Åñëè ýëåêòðè÷åñêèé îæîã âûçûâàåò îïàñíîå íàðóøåíèå ñåðäå÷íûõ ðèòìîâ èëè îñòàíîâêó ñåðäöà èëè äûõàíèÿ, íåîáõîäèìî íåìåäëåííî íà÷àòü ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ.

4. Êîãäà ïîñòðàäàâøèé áóäåò â áåçîïàñíîñòè, ïðîâåðüòå åãî äûõàíèå è ïóëüñ.

5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè — èñêóññòâåííîå äûõàíèå è íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà.

6. Óëîæèòå ïîñòðàäàâøåãî íà áîê, åñëè îí áåç ñîçíàíèÿ.

7. Îáðàáîòàéòå ìåñòà îæîãîâ â òî÷êàõ, ãäå ýëåêòðè÷åñêèé òîê âõîäèë è âûõîäèë èç òåëà, îõëàäèâ èõ âîäîé. Íèêîãäà íå ëåéòå âîäó, åñëè ïîñòðàäàâøèé âñ¸ åù¸ êàñàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïðîâîäà.

8. Íàëîæèòå ñòåðèëüíóþ èëè ÷èñòóþ ñàëôåòêó è çàáèíòóéòå.

×òî êàñàåòñÿ ýëåêòðîïðîâîäîâ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, òî êîíòàêò ñ íèìè, íàïðèìåð ñ âûñîêîâîëüòíîé ëèíèåé, îáû÷íî áûâàåò ôàòàëüíûì äëÿ ïîñòðàäàâøåãî. Âû òîæå ìîæåòå áûòü óáèòû ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé, åñëè íàõîäèòåñü â 18 ìåòðàõ èëè ìåíüøå îò èñòî÷íèêà. Íå ðàçðåøàéòå ïîäõîäèòü ê ïîñòðàäàâøåìó è äðóãèì ëþäÿì è íåìåäëåííî ïîçâîíèòå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Õèìè÷åñêèå îæîãè âîçíèêàþò ïðè ïîïàäàíèè íà êîæó êîíöåíòðèðîâàííûõ êèñëîò, ùåëî÷è, ôîñôîðà, ýòî ñëó÷àåòñÿ â ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â áûòó: ìîþùèå, ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ò.ä.

Ïåðâàÿïîìîùü:

Âî-ïåðâûõ, ïåðåä òåì, êàê îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü, íóæíî ñíÿòü ïðîïèòàííóþ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè îäåæäó.

Âî-âòîðûõ, ïðè õèìè÷åñêèõ îæîãàõ, íåçàâèñèìî îò âûçâàâøåãî èõ âåùåñòâà, ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè òåëà â òå÷åíèå 10—15 ìèí ïîäâåðãàþò äåéñòâèþ ñòðóè âîäû. Êîíöåíòðàöèÿ õèìè÷åñêîãî âåùåñòâà ïðè ýòîì óìåíüøàåòñÿ, è îíî ìåõàíè÷åñêè óäàëÿåòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè òåëà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò íåãàøåíàÿ èçâåñòü, êîòîðàÿ ïðè ñîåäèíåíèè ñ âîäîé îáðàçóåò ìíîãî òåïëà, ïîýòîìó íåëüçÿ ïðîìûâàòü âîäîé îáîææåííûå íåãàøåíîé èçâåñòüþ ÷àñòè òåëà, èõ ñëåäóåò ñìàçàòü êàêèì-ëèáî æèðîì, ïîñëå ÷åãî íàëîæèòü ïîâÿçêó ñ öèíêîâîé èëè áîðíîé ìàçüþ è îòïðàâèòü ê âðà÷ó.

Â-òðåòüèõ, íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî â îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè ïðè õèìè÷åñêèõ îæîãàõ âõîäèò íåéòðàëèçàöèÿ äåéñòâèÿ õèìâåùåñòâ. Åñëè âû îáîæãëèñü êèñëîòîé — îáìîéòå ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê êîæè ìûëüíîé âîäîé èëè 2%-íûì ðàñòâîðîì ïèòüåâîé ñîäû (ýòî 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ïèòüåâîé ñîäû íà 2,5 ñòàêàíà âîäû), ÷òîáû íåéòðàëèçîâàòü êèñëîòó. Åñëè âû îáîæãëèñü ùåëî÷üþ, òî îáìîéòå ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê êîæè 1-2%-íûì ðàñòâîðîì áîðíîé èëè óêñóñíîé êèñëîòû. Ïðîöåññ çàíèìàåò 15—20 ìèí.

Â-÷åòâåðòûõ, íàëîæèòü ñóõóþ ìàðëåâóþ ïîâÿçêó è îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Íî åñëè âäðóã âû ïðîâîäèëè îïûòû ñ ôîñôîðîì è â ðåçóëüòàòå åãî ïîïàäàíèÿ íà êîæó ïîëó÷èëè îæîã, òî åãî ìîæíî íåéòðàëèçîâàòü 5% ðàñòâîðîì ìåäíîãî êóïîðîñà (ñåðíîêèñëîé ìåäè), è íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

Ïðè õèìè÷åñêèõ îæîãàõ ãëàç èëè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ðòà, çåâà èõ ñëåäóåò ïðîìûòü âîäîé, à çàòåì ïðè îæîãàõ ùåëî÷üþ — íåéòðàëèçîâàòü 1%-íûì ðàñòâîðîì áîðíîé êèñëîòû; ïðè îæîãå êèñëîòîé — 1 %-íûì ðàñòâîðîì ñîäû. Íåéòðàëèçàöèþ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïîïàâøèõ â ãëàç, ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, èíîãäà â òå÷åíèå öåëîãî ÷àñà è áîëüøå, äî òåõ ïîð ïîêà íå ïðîéäåò ïîìóòíåíèå ðîãîâîé îáîëî÷êè è ê ïîñòðàäàâøåìó íå âîçâðàòèòñÿ èñ÷åçíóâøåå ñ ìîìåíòà îæîãà çðåíèå. Ïîñëå ýòîãî â ãëàçà çàêàïûâàþò ïî 1—2 êàïëè ñòåðèëüíîãî âàçåëèíîâîãî èëè ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, íàêëàäûâàþò ïîâÿçêó è îòïðàâëÿþò ê ñïåöèàëèñòó.

îæîã õèìè÷åñêèé ýëåêòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé

Íåëüçÿ ïðèêëàäûâàòü íàòóðàëüíûé ëåä ê îáîææåííîé êîæå, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îìåðòâåíèþ êëåòîê êîæè è íå âîññòàíîâëåíèþ â äàëüíåéøåì. Íåëüçÿ îáðàáàòûâàòü êîæó ñïèðòîì, îäåêîëîíîì. Íåëüçÿ ïðîêàëûâàòü îáðàçîâàâøèåñÿ ïóçûðè (îíè ïðåäîõðàíÿþò ðàíó îò èíôåêöèè). Íåëüçÿ ñðûâàòü ïðèëèïøèå ê ìåñòó îæîãà ÷àñòè îäåæäû, ïðèêàñàòüñÿ ê îáîææåííîìó ìåñòó ðóêàìè (ýòî ïðèâîäèò ê ïðîíèêíîâåíèþ èíôåêöèè). Íåëüçÿ ðàçðåøàòü ïîñòðàäàâøåìó ñàìîñòîÿòåëüíî äâèãàòüñÿ (âîçìîæåí øîê). Íåëüçÿ ïîëèâàòü ïóçûðè è îáóãëåííóþ êîæó âîäîé. Íåëüçÿ ñìàçûâàòü îæîãè ÿè÷íûì æåëòêîì, æèðîì, çåëåíêîé, êðåïêèì ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè, çàñûïàòü ïîðîøêàìè, ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì, ñàëîì, ìàçÿìè è ò.ä., (ýòî çàòðóäíèò äàëüíåéøåå ëå÷åíèå, à òàê æå ïîñïîñîáñòâóþò çàãðÿçíåíèþ îáîææåííîé ïîâåðõíîñòè è äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ãíîÿ).

Ïîâÿçî÷íûé ìåòîä

Çàùèùàåò îáîææåííóþ îáëàñòü îò çàãðÿçíåíèÿ è âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ (ìåõàíè÷åñêàÿ òðàâìà, îõëàæäåíèå), õîðîøî âñàñûâàåò ãíîéíîå îòäåëÿåìîå, óìåíüøàåò èñïàðåíèå âîäû ñ ðàíåíîé ïîâåðõíîñòè. Îí íåîáõîäèì ïðè ïîðàæåíèè ñîïðèêàñàþùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé òåëà, öèðêóëÿðíûõ îæîãàõ òóëîâèùà è êîíå÷íîñòåé. Áåç íàëîæåíèÿ ïîâÿçîê íåâîçìîæíà òðàíñïîðòèðîâêà îáîææåííûõ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè çàêðûòîãî ìåòîäà ñîçäàþòñÿ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ìåñòíîãî ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ îæîãîâûõ ðàí. Ïîä ïîâÿçêîé ñîõðàíÿåòñÿ ïîâûøåííàÿ àêòèâíîñòü ðàíåâûõ ïðîòåàç, îáåñïå÷èâàþùèõ ôåðìåíòàòèâíîå ðàñïëàâëåíèå ïîãèáøèõ òêàíåé. Çàêðûòûé ìåòîä ëå÷åíèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê â ñòàöèîíàðå, òàê è â àìáóëàòîðíîé ïðàêòèêå. Íåäîñòàòêàìè åãî ÿâëÿþòñÿ òðóäîåìêîñòü, áîëüøîé ðàñõîä ïåðåâÿçî÷íîãî ìàòåðèàëà, áîëåçíåííîñòü ïåðåâÿçîê; ñäàâëèâàíèå êîæè, íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ñ òåðìè÷åñêèì ôàêòîðîì, óõóäøàþò åå çàùèòíûå ñâîéñòâà.

Áåçïîâÿçî÷íûé ìåòîä

Ëèøåí ýòèõ íåäîñòàòêîâ. Óñêîðåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ïëîòíîãî ñòðóïà íà îáîææåííîé ïîâåðõíîñòè ïîä âëèÿíèåì âûñóøèâàþùåãî äåéñòâèÿ âîçäóõà, óëüòðàôèîëåòîâîãî îáëó÷åíèÿ èëè ñìàçûâàíèÿ îæîãîâîé ðàíû íåêîòîðûìè êîàãóëèðóþùèìè áåëêîâûìè âåùåñòâàìè ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ èíòîêñèêàöèè (îòðàâëåíèÿ) ïîñòðàäàâøåãî ïðîäóêòàìè ðàñïàäà ïîãèáøèõ òêàíåé. Ïðè îòêðûòîì ëå÷åíèè ñîçäàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ çà èçìåíåíèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îæîãîâîé ðàíå, è ýôôåêòèâíîñòüþ ëå÷åáíûõ ïðîöåäóð. Ïðèìåíåíèå êîíöåíòðèðîâàííûõ ðàñòâîðîâ äóáÿùèõ, êîàãóëèðóþùèõ è êðàñÿùèõ âåùåñòâ (òàííèí, àçîòíîêèñëîå ñåðåáðî, àíèëèíîâûå êðàñêè, õëîðèñòîå æåëåçî, íàñûùåííûé ðàñòâîð ìàðãàíöåâî-êèñëîãî êàëèÿ — «ìàðãàíöîâêà») äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñòðóïà ïðè îòêðûòîì ëå÷åíèè îæîãîâ çàòðóäíÿåò äèàãíîñòèêó ãëóáèíû ïîðàæåíèÿ.

Îòêðûòîå ëå÷åíèå ãëóáîêèõ îæîãîâ íå ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèÿ ãíîéíîãî âîñïàëåíèÿ â ðàíå. Ïîâåðõíîñòíûå îæîãè II-III ñòåïåíè ïðè îòêðûòîì ìåòîäå ëå÷åíèÿ çàæèâàþò ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû â ñðîêàõ çàæèâëåíèÿ è ÷àñòîòå îñëîæíåíèé ïðè îòêðûòîì è çàêðûòîì ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ îæîãîâ íå âûÿâëåíî. Èõ íóæíî èñïîëüçîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî, óñëîâèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ëå÷åíèå, ëîêàëèçàöèè è ãëóáèíû îæîãà, ñòàäèè ïðîöåññà.

Îòêðûòûé ìåòîä ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ãëàâíûì îáðàçàì ïðè îæîãàõ ëèöà, ïîëîâûõ îðãàíîâ, ïðîìåæíîñòè, ãäå ïîâÿçêè çàòðóäíÿþò óõîä è ôèçèîëîãè÷åñêèå îòïðàâëåíèÿ. Îäíàêî åãî èñïîëüçîâàíèå íå îçíà÷àåò ïîëíîãî îòêàçà îò ïîâÿçîê ïðè îæîãàõ è ýòèõ ëîêàëèçàöèé. Îòêðûòîå ëå÷åíèå ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ìíîæåñòâåííûõ îñòàòî÷íûõ ìåëêèõ ðàíàõ, êîòîðûå ìåäëåííî çàæèâàþò ïîä ïîâÿçêîé è ïîýòîìó, íàäîëãî çàòÿãèâàþò ïåðèîä âûçäîðîâëåíèÿ. Îñòàâëåííàÿ îòêðûòîé îæîãîâàÿ ðàíà 3-4 ðàçà â ñóòêè ñìàçûâàåòñÿ êàêîé-ëèáî ìàçüþ, ñîäåðæàùåé àíòèáèîòèêè èëè àíòèñåïòèêè (ñèëüâåäåðì, áåòàäèí, äåðìàçèí)

1. Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè óãðîæàþùèõ æèçíè ÷åëîâåêà ñîñòîÿíèÿõ: ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / ïîä ðåä. ïðîô. Þ.Â. Ãàëüöåâà. ÑÏá.: Èçä-âî ÑÏá óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè, 2013. — 88 ñ.

2. Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ ïîäãîòîâêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷èëèù. Ì.: Ìåäèöèíà, 2010.

3. Ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü; Ïîïóëÿðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ãë. ðåäàêòîð àêàä. ÐÀÌÍ Â.È.Ïîêðîâñêèé. Ì.: Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. 2012. 254 ñ.

4. Áåëîâ Â.È. Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ. Ì.: «Õèìèÿ», 2005.

5. https://primamunc.ru/public/article/article-0020.shtml

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Реферат на тему:

«Термические ожоги: течение и лечение»

Со стороны периферической крови в первые дни токсемии выявляются, как и при шоке, эритроцитоз, повышенное содержание гемоглобина и лейкоцитоз, связанные со сгущением крови. Лейкоцитоз может также рассматриваться как ответная реакция на боль (Е.А. Хрущева, О.А. Юченкова и др.). Эритроцитоз наблюдается, несмотря на то, что в результате прямого воздействия высокой температуры на кровь, протекающую в пораженной области, имеют место разрушение эритроцитов и явления гемолиза. При обширных ожогах распад эритроцитов достигает значительных пределов. В последующем красная кровь нормализуется, а затем может наблюдаться ложная анемия (из-за разжижения крови).

В дальнейшем выявляется уже истинная анемия. Лейкоцитоз нередко нарастает, равно как и сдвиг влево лейкоцитарной формулы. При ожогах значительно страдает костномозговое кроветворение. Продолжительность токсемии зависит преимущественно от тяжести поражения и состояния организма пострадавшего. При значительных ожогах она длится 10—15 дней и может незаметно перейти в септикотоксемию.

Период септикотоксемии в ряде случаев клинически очень трудно отличить от предшествующей токсемии. Иногда он не наблюдается вовсе. Однако при обширных глубоких ожогах, когда образовавшийся на месте ожога дефект представляет собой как бы огромную гноящуюся рану, а сопротивляемость организма падает, на первый план выступает картина сепсиса. В этих случаях лихорадка приобретает гектический характер, нарастают анемия и гипопротеинемия, реактивные процессы приостанавливаются, грануляции становятся вялыми, бледными, кровоточащими, нередко появляются пролежни, а иногда и метастатические гнойные очаги. Кровь приобретает септический характер. У умерших в течение этого периода на вскрытии обнаруживают типичную для сепсиса картину. Характерные изменения паренхиматозных органов, в первую очередь почек, возникают уже в периоде ожоговой токсемии и достигают наибольшей степени во время септикотоксемии.

У некоторых больных развивается своеобразное состояние ожогового истощения, при этом на фоне вяло текущего обширного нагноительного процесса прогрессирует истощение обожженного, достигающее крайних степеней. Температура тела у таких больных субфебрильная или нормальная. Нарастают анемия и гипопротеинемия, лейкоцитоз падает, сдвиг лейкоцитарной формулы влево увеличивается. Репаративные процессы, как и при сепсисе, прекращаются; несмотря на обильное гноетечение, другие клинические признаки воспаления в области гноящегося дефекта отсутствуют. Иногда наблюдается понос. Септикотоксемия и особенно ожоговое истощение часто являются следствием нерационального лечения.

В периоде реконвалесценции хорошо выражены процессы репарации. Полностью отторгаются некротические ткани, и дефекты выполняются здоровыми розовыми грануляциями. Отчетливо выявляются процессы рубцевания и эпителизации. Прекращается нагноительный процесс. Температура нормализуется, восстанавливается белковый обмен, улучшаются показатели крови. У больных появляется хороший аппетит, они прибавляют в весе. Нормализуется сон. При обширных глубоких ожогах может не наступить полная эпителизация гранулирующей поверхности. Тогда и после выздоровления от ожоговой болезни на месте ожога остается гранулирующий, упорно незаживающий дефект — язва. Обширные и массивные рубцы после ожога нередко служат причиной контракту, если располагаются на конечностях или шее, либо тяжелого обезображивания при локализации на лице. Занимая переходные складки кожи, рубцы могут принимать форму перепонок, иногда (в межпальцевых пространствах) напоминающих плавники.

Первая помощь. Первая помощь обожженному на месте происшествия заключается в тушении одежды и закрытии обожженной поверхности сухой асептической повязкой. При оказании первой помощи не надо ничего предпринимать для очистки обожженной области. Не следует даже снимать приставшие к коже остатки сгоревшей одежды. Если первую помощь оказывает медицинский персонал, то при обширных ожогах желательно перед эвакуацией пострадавшего в лечебное учреждение ввести ему под кожу 1—2 мл

1% раствора солянокислого морфина или пантопона (промедола). Самую эвакуацию следует осуществить без дополнительной травматизации обожженного, не допуская его охлаждения в пути.

Лечение ожогов. Рациональное лечение обожженных во все периоды болезни должно быть максимально щадящим (А.В. Вишневский, А.А. Вишневский, Г.Д. Вилявин, О.В. Шумова, М.И. Долгина). Под этим понимают не только постоянное осуществление хорошо продуманных мероприятий по борьбе с болью, но и отказ от чрезмерно травматических вмешательств, которые обычно плохо переносятся обожженными. Каждый пострадавший, поступающий в лечебное учреждение в состоянии ожогового шока, должен быть сразу помещен в палату с температурой воздуха 22—24° (перегревание обожженных, приводящее к усиленному потоотделению, так же опасно, как и охлаждение). Здесь его осторожно раздевают (ранее наложенные повязки не снимают) и приступают к проведению противошоковых мероприятий. Последние начинают с производства двусторонней околопочечной новокаиновой блокады по А. В. Вишневскому (вводят с каждой стороны по 100—120 мл

¼% раствора новокаина, подогретого до температуры тела). Блокаду можно производить при необходимости и через обожженную кожу (при ожогах поясничной области без признаков нагноения).

При регионарных ожогах конечностей ограничиваются футлярной новокаиновой блокадой, а груди — вагосимпатической. После производства новокаиновой блокады приступают к капельным внутривенным вливаниям жидкостей. Известные механические расчеты среднесуточного количества вливаемых жидкостей при ожоговом шоке по определенным формулам Харкинса и др. себя не оправдали. При обширных ожогах наводнение организма чрезмерно большим количеством жидкости опасно и может привести к перегрузке сердца и отеку легких. Возможны и явления «водной интоксикации» [Арц и Рейсе]. Новокаиновая блокада, являясь патогенетическим средством терапии, действует благоприятно на рефлекторно-трофическую функцию нервной системы и, в частности, снижает повышенную проницаемость капилляров (К.Ф. Догаева, С.И. Иткин и др.). Благодаря этому оказывается возможным ограничить общую дозу вводимых в вену жидкостей при ожоговом шоке до 3—4 л

в сутки даже при обширных О. (Г.Д. Вилявин, О.В. Шумова, М.И. Долгина и др.). Производят переливание цельной крови и полиглюкина, наряду с этим целесообразно вливать плазму, физиологический раствор поваренной соли и слабый раствор новокаина. Последний усиливает действие новокаиновой блокады. Ориентировочные суточные дозы вводимых жидкостей при ожоговом шоке составляют: консервированная кровь 250—500 мл,

плазма 250—750 мл,

полиглю-кин500—1250 мл,

физиологический раствор соли 1000—1200 мл,

раствор новокаина % 500—600 мл.

При недостатке крови или плазмы их можно частично заменять белковыми гетерогенными плазмозаменителями (БК-8 и др.). Все переливания производят капельным методом.

Дозировку вводимых жидкостей определяют в каждом отдельном случае индивидуально в зависимости от тяжести состояния пострадавшего, степени гемоконцентрации (определяемой по уровню гемоглобина и количеству эритроцитов) и размеров почасового диуреза. Для определения диуреза в мочевой пузырь вводят постоянный катетер и измеряют количество мочи, выделяющейся в течение часа (при нормальной функции почек в час выделяется около 50 мл

мочи). По мере улучшения общего состояния больного и снижения гемоконцентрации уменьшают количество вводимых в вену жидкостей.

При ожоговом шоке показано применение (внутривенное) морфина или пантопона (промедола) по 1—2 мл

1% раствора 2 раза в сутки, сердечных средств. Назначают ингаляции увлажненного кислорода. Внутрь дают крепкий сладкий чай. Показано также питье соляно-щелочной смеси (на 1 л

воды 1 чайная ложка поваренной соли и ложки двууглекислой соды). Назначают инъекции антибиотиков (пенициллин, стрептомицин).

Всем обожженным вводят под кожу противостолбнячную сыворотку (1500—3000 АЕ).

Вопрос о применении невроплегических и ганглиоблокирующих средств при ожоговом шоке нуждается в дальнейшем изучении.

Своевременным проведением комплекса противошоковых мероприятий удается в ряде случаев предупредить возникновение шока или ослабить его проявления. В связи с этим все перечисленные выше методы борьбы с шоком должны применяться также и с профилактической целью при ожогах второй — четвертой степеней с площадью поражения, превышающей 10—15% поверхности тела, при которых возможно возникновение шока.

Общее лечение обожженных в периоды токсемии и септикотоксемии заключается в проведении ряда мероприятий, направленных на борьбу с интоксикацией организма, с развивающейся инфекцией раны, с анемией, нарушениями белкового обмена и другими общими и местными осложнениями.

Для борьбы с интоксикацией, анемией и гипопротеинемией, а также для поддержания водного баланса производят частые повторные переливания одногруппной свежецитратной крови, плазмы и тидролизатов белка (аминопептид, гидролизин Л-103 и др.), 5% раствора глюкозы, солевого раствора. При нарушении функции печени и почек переливание цельной крови можно заменить переливанием плазмы (Д.М. Гроздов). В периоде токсемии применяют также димедрол и другие антигистаминные препараты. Полезно обильное питье (чай, фруктовые соки, минеральная вода). Необходимо постоянно следить за состоянием водного баланса больного, добиваясь выделения им в сутки около 2 л

мочи. Для этого обожженный должен получать ежесуточно различными путями 3—3,5 л

жидкости (при отсутствии заболеваний почек).

Для восстановления нормальной деятельности нервной системы и, в частности, для улучшения трофики тканей больным производят повторно новокаиновую блокаду по А.В. Вишневскому (не чаще, чем раз в 10—12 дней).

Применение антибиотиков при ожогах имеет важное значение. Однако довольно скоро после начала лечения флора обожженной поверхности становится резистентной к антибиотикам. В связи с этим применение последних следует сочетать с повторным контролем чувствительности флоры к вводимым препаратам. Если бактериологический контроль невозможен, то антибиотики целесообразно применять лишь на протяжении 7—10 дней.

Назначают также сердечные средства, по показаниям наркотики и снотворные. Последние особенно показаны при выраженном возбуждении больных. Особое внимание должно быть обращено на витаминотерапию. Больным следует вводить витамин С, комплекс витамина В (В г,

В г, В6

, В12), витамины А и Б.

Большое значение имеет хорошо продуманное лечебное питание. Обожженных следует питать высококалорийной, хорошо усвояемой, разнообразной и вкусной пищей, богатой белками, витаминами и минеральными солями. В диету включают творог, яйца, икру, измельченное мясо, рыбу, кефир, фруктовые и овощные соки, сырые овощи и фрукты. Общая калорийность суточного рациона должна составлять 3000—4000 кал

(в зависимости от состояния больного). В течение суток обожженный должен получить 200—250 г

белков. Больных следует кормить небольшими порциями 5—6 раз в сутки. Больным, находящимся в тяжелом состоянии, назначают механически и химически щадящую диету, по мере улучшения общего состояния их постепенно переводят на обычное питание.

Обожженные в периоды токсемии и септикотоксемии страдают потерей аппетита, а иногда совершенно отказываются от приема пищи. В таких случаях приходится прибегать к питанию через зонд жидкими питательными смесями, обогащенными белками и витаминами.

Важную роль играет общий уход и содержание обожженных. Пострадавших со свежими ожогами не следует размещать в палатах гнойного отделения. В ряде крупных лечебных учреждений организуются специальные отделения для обожженных. Эти больные должны содержаться в достаточно просторных, хорошо вентилируемых и освещаемых (в дневное время) помещениях. Уход за полостью рта, забота о нормальном отправлении функции кишечника, частое переворачивание в постели тяжелобольных, придание им полусидячего положения и прочие мероприятия имеют большое значение. После выведения больных из шока следует систематически по нескольку раз в день проводить с ними комплекс дыхательных упражнений.

Местное лечение ожогов. Обожженная поверхность при ожогах II— IV степеней должна рассматриваться как рана, являющаяся прежде всего входными воротами для инфекции. Поэтому она во всех случаях подлежит так наз. первичной обработке (очистке). При отсутствии противопоказаний (шок) первичную обработку следует предпринимать возможно раньше. Ее производят в «чистой» перевязочной при соблюдении всех требований асептики, тщательно избегая охлаждения и самой минимальной травматизации пострадавших. В целях обезболивания за 15—20 мин. до обработки обожженному вводят под кожу или в вену 1—2 мл

1% раствора морфина.

Многие хирурги производят первичную обработку ожогов по способу, предложенному в 1893 г. Вильбушевич, с различными модификациями. Сущность этого способа заключается в том, что после очистки окружающей кожи вся обожженная поверхность тщательно обмывается теплой мыльной водой с помощью марлевых салфеток. При этом полностью иссекают все пузыри и отслоенный эпидермис.

Подобная механическая очистка обожженной поверхности, в отличие от первичной хирургической обработки раны, не устраняет источника неадекватных патогенных импульсов и лишь в ничтожной степени уменьшает количество токсических веществ, всасывающихся с поверхности обожженной кожи. Следовательно, она лишена патогенетического значения, а рассчитапа почти исключительно на борьбу с микробным загрязнением ожога. Но при глубоких ожогах нагноение и вторичная инфекция не могут быть предупреждены обработкой по Вильбушевич, так что последняя оказывается эффективной только при ожогах II степени. Вместе с тем этот метод очень травматичен, в особенности при обширных ожогах. Поэтому возникла необходимость отказаться от методики Вильбушевич и заменить ее более щадящим, патогенетически обоснованным способом первичной обработки ожогов (А.А. Вишневский, Г.Д. Вилявин, О.Д. Думова и др.). Такая методика получила признание 27 Всесоюзного съезда хирургов (1960).

При этом способе обожженного после снятия верхних слоев первичной повязки при наличии обширного О. помещают в ванну с теплым слабым раствором марганцовокислого калия. В ванне легко снимаются приклеившиеся к поверхности ожога нижние слои повязки и остатки обгоревшей одежды. После ванны обожженную поверхность орошают слабой струей теплой воды из ручного душа. При небольших ожогах дистальных отделов конечностей можно ограничиться местной ванной. С помощью ванны и душа удается совершенно безболезненно очистить окружающую кожу и поверхность ожога. После этого кожу в окружности ожога протирают сперва шариками, смоченными в растворе нашатырного спирта, а затем — в этиловом алкоголе. С обожженной поверхности ‘срезают обрывки эпидермиса. Сохранившиеся иногда участки видимого загрязнения очищают шариками с перекисью водорода.

Крупные пузыри подсекают у основания и опорожняют. Средних размеров и мелкие пузыри не трогают. В заключение обожженную поверхность орошают теплым физиологическим раствором соли и осторожно высушивают. Первичную обработку ожоговой поверхности при большой площади ожога удобно проводить на специальном столе, позволяющем легко повернуть больного лицом вниз, не касаясь обожженных участков кожи. При свежем ожоге II степени первичная обработка, правильно выполненная, может обеспечить эпителизацию обожженной поверхности без нагноения. Последующее лечение проводят открытым или (значительно чаще) закрытым методом, т. е. с наложением повязки.

Наибольшее распространение получили повязки с различными эмульсиями и мазями. Работами А.В. Вишневского и А.А. Вишневского обосновано патогенетическое действие масляно-бальзамической эмульсии.

При свежих ожогах целесообразно применять масляно-бальзамическую эмульсию Вишневского следующего состава: жидкого дегтя 1,0; анестезина и ксероформа по 3,0; касторового масла 100,0. Применяют также синтомициновую, сульфидиновую или стрептоцидную эмульсии, фурацил липовую мазь, рыбий жир и пр. Некоторые хирурги закрывают обожженную поверхность фибринными пленками А.Н. Филатова. При неосложненном течении ожога второй степени первая перевязка нередко является и последней, т. к. ее стараются произвести в сроки полного заживления ожога (через 8—12 дней). Повторные перевязки при глубоких ожогах производят через каждые 5—7 дней в зависимости от показаний (промокание повязки, боли в ране, усиление лихорадки). Каждую повторную перевязку также следует начинать с общей или местной ванны из теплого слабого раствора марганцовокислого калия.

При обширных ожогах повторные перевязки могут, однако, вызвать значительную болезненность. Поэтому нередко приходится производить их под неглубоким наркозом, применяя для него закись азота.

Открытый метод лечения ожога получил широкое распространение перед второй мировой войной. При нем раньше стремились добиться образования на обожженной поверхности коагуляционной пленки по идее Д.П. Никольского. При этом способе обожженную поверхность после механической очистки осушивают и смазывают свежеприготовленным 5% водным раствором танина, а через 3—5 мин. — 10% раствором азотнокислого серебра. В результате соединения танина с серебром образуется довольно плотный черного цвета струп, изолирующий обожженные ткани от внешней среды. Больного помещают в постель без повязок под каркас с электрическими лампочками. Способ Бетмена весьма травматичен и при более или менее обширных поражениях требует применения наркоза. Способ не гарантирует от обширного нагноения ожоговой раны, в этом случае гнойное отделяемое задерживается под корками. При способе Бетмена возможно также распространение некроза тканей на большую глубину (Ю.Ю. Джанелидзе, Б.Н. Постников). Отмечалось и токсическое влияние всосавшегося танина на печень. В связи со всем этим, а также с большой сложностью ухода при открытом методе в наст, время его целесообразно применять лишь при лечении ожога лица, промежности и наружных половых органов, однако и в этих случаях коагулирующие пленки не применяют, а ограничиваются повторным смазыванием обожженных участков различными эмульсиями или мазями.

При лечении ожогов у детей некоторые хирурги применяют довольно широко открытый метод (С.Д. Терновский и С.В. Шишакова).

Отдельные хирурги применяют в первые часы после ожога местное охлаждение обожженного участка путем обкладывания его (поверх повязки) пузырями со льдом, при этом повязку предлагают смачивать раствором эфедрина. Это мероприятие снижает воспалительные явления и действует болеутоляюще. Данный способ применим преимущественно при ограниченных ожогах, где можно не опасаться возникновения ожогового, шока. Охлаждение следует применять с перерывами, т. к. длительное непрерывное охлаждение может способствовать увеличению зоны некроза тканей.

Источник