Реферат по классификация клиника пневмоний

Пневмония – это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии, характеризующееся очаговым поражением респираторных отделов легких, наличием внутриальвеолярной экссудации, выявляемой при физикальном и/или инструментальном исследовании, а также выраженными в различной степени лихорадочной реакцией и интоксикацией.

В Международной классификации болезней, травм и причин смерти Х (1992) пересмотра пневмония четко обособлена от других очаговых воспалительных заболеваний легких неинфек-ционного происхождения. Так, из рубрики «Пневмония» исключены заболевания, вызываемые физическими (лучевой пневмонит) или химическими («бензиновая пневмония») факторами, а также имеющие аллергическое (эозинофильная пневмония) или сосудистое (инфаркт легкого) происхождение. Воспаление легких, вызванное облигатными патогенами бактериальной или вирусной природы, рассматривается в рамках соответствующих нозологических форм (Ку-риккетсиоз, чума, брюшной тиф, грипп и др.), которые также исключены из рубрики «Пневмония».

Эпидемиология и актуальность диагностики пневмоний

Пневмония, как и прежде, остается одним из распространенных заболеваний. В последнее десятилетие в России отмечается рост заболеваемости и смертности от пневмонии и ее осложнений. Ежегодно более 1,5 млн. человек наблюдаются врачами по поводу пневмонии. Важную клиническую и медико-социальную проблему представляет собой пневмонии у пожилых. Летальность у больных пожилого и старческого возраста в 10 раз выше, чем в других возрастных группах, и достигает 70% при госпитальных пневмониях. Умение своевременно диагностировать и правильно лечить пневмонию важно для врачей различных специальностей: терапевтов, хирургов, невропатологов, онкологов и других. По данным проведенного в России анализа достаточно высок уровень врачебных ошибок как на поликлиническом, так и на госпитальном этапах диагностики. Диагноз в поликлинике ставится в относительно поздние сроки – на 5-7 день заболевания, что приводит к более тяжелому течению болезни. В стационарах терапевтического и хирургического профиля уровень гипо – и гипердиагностики превышает 30%. В лечении до сих пор применяются сульфаниламидные препараты, гентамицин, которые не обеспечивают воздействие на наиболее часто встречаемые патогены. Необходимо отметить, что расширение этиологической структуры пневмоний (легионеллезные, хламидийные и др.) изменили подходы к диагностике и дифференциальной диагностике легочного воспаления. Диагностика пневмоний приобретает особую остроту с учетом имеющейся в стране эпидемии туберкулеза.

Классификация

Этиологическая классификация наиболее полно отражает клинические особенности течения пневмонии, а также позволяет проводить обоснованную этиотропную терапию. В практических условиях быстрая и точная идентификация возбудителя невозможна, а лечение антибактериальными препаратами должно быть назначено незамедлительно после установления диагноза пневмонии. В настоящее время распространение получила классификация, учитывающая окружающие условия, на фоне которых развилась пневмония, а также состояние иммунитета и некоторые пути инфицирования.

Согласно современным представлениям (МКБ Х пересмотра) пневмонии следует различать по этиопатогенетическому принципу:

— внебольничная (домашняя, амбулаторная), приобретенная вне лечебного учреждения;

— госпитальная (внутрибольничная, нозокомиальная), приобретенная в лечебном учреждении;

— аспирационная;

— у лиц с тяжелым иммунодефицитом (врожденным и приобретенным: ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия и проч.).

Данная классификация постепенно входит в практику врача, однако, в ней не в полной мере учитывается все разнообразие этиологии и патогенетических механизмов. Наибольшее практическое значение имеет разделение пневмоний на внебольничные и госпитальные.

При формулировке диагноза пневмонии необходимо учитывать:

— этиологический вариант (по возможности)

— этиопатогенетический вариант (см. выше)

— локализацию и распространенность процесса

— степень тяжести

— осложнения

— фазу течения (разгар, разрешение, реконвалесценция, затяжное течение)

Этиология

В этиологии пневмоний могут принимать участие практически все известные микроорганизмы. Однако подавляющее число пневмоний связано с определенными возбудителями: пневмококками, стафилококками, клебсиеллой. Самым распространенным этиологическим агентом пневмоний является пневмококк (до 90%).

Возрастает удельный вес атипичных пневмоний, связанных с внутриклеточными возбудителями. Несмотря на различия в эпидемиологии и клинике инфекционного процесса, данную группу микроорганизмов объединяет устойчивость к пенициллинам и другим беталактамным антибиотикам, а также общие подходы к лабораторной диагностике.

Микоплазма – уникальный внутриклеточный паразит, способный к длительной персистенции. Прочно связываясь с мембраной инфицированной клетки, микоплазмы «ускользают» от фагоцитоза. Микоплазменные пневмонии составляют 10-20% от общего числа пневмоний, а в изолированных коллективах (военнослужащие, школьники и т.д.) – до 50 %. Скопление людей, тесные контакты создают благоприятные условия для инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

Легионелла – распространенный в природе гидрофильный микроорганизм. Данные о но-сительстве и персистенции микроорганизма отсутствуют. В организме человека легионеллы размножаются преимущественно в альвеолярных макрофагах, нейтрофилах и моноцитах крови. В системах водоснабжения, кондиционирования воздуха, других системах, связанных с циркуляцией воды, происходит колонизация легионеллами различных резиновых, металлических и синтетических поверхностей. При высокой концентрации возбудителя возможен аэрозольный путь инфицирования. В госпитальных условиях как путь передачи инфекции распространена аспирация. Легионеллез не контагиозен. Частота легионеллезных внебольничных пневмоний составляет 1-15%.

Хламидии – облигатные внутриклеточные микроорганизмы. Являются возбудителями трахомы, урогенитальных инфекций, респираторных заболеваний (бронхиты, синуситы, фарингиты). Вызывают развитие пневмонии в 10-12%.

Патогенез

В патогенезе пневмоний играют роль как массивность инфицирования, вирулентность микроорганизмов, так и снижение общего и местного иммунитета макроорганизма. Выделяют следующие патогенетические механизмы, способствующие развитию воспалительной реакции респираторных отделов легких:

— аэрогенный — вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы (основной путь инфицирования);

— аспирационный — аспирация секрета ротоглотки;

— гематогенный и лимфогенный — распространение инфекции из внелегочного очага;

— непосредственное распространение инфекции из рядом расположенных органов при проникающих ранениях грудной клетки.

Клиника и диагностика

Многообразие клинической картины пневмонии обусловлено различиями в этиологии и патогенезе, объеме поражения легочной ткани, выраженности интоксикации, степени тяжести, развитии осложнений. Симптоматика зависит как от вида возбудителя, так и от ответной реакции макроорганизма.

Для пневмонии характерно острое начало с озноба, гипертермии, одышки, болей в грудной клетке при дыхании. Постепенно нарастает интоксикация, выраженность которой отражается на общем состоянии больного (адинамия, слабость). К концу первых суток появляется кашель с мокротой.

При объективном исследовании выявляется тахипноэ, отставание при дыхании одной половины грудной клетки. Бронхофония и голосовое дрожание усилены (при плевральном выпоте — ослаблены). Перкуссия выявляет укорочение перкуторного звука. При аускультации выявляются различные изменения дыхательных шумов – появляется ослабленное, бронхиальное, жесткое дыхание над зоной поражения. Выслушиваются локальные влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация на вдохе, иногда – шум трения плевры. Выявляемые сухие хрипы на выдохе служат проявлением бронхообструкции. Нередко причины гиподиагностики связаны с недооценкой скудной местной симптоматики, так, в частности, при верхнедолевой локализации процесса возможно выявление бронхиального дыхания лишь на ограниченном участке (подмышечная область) на 2-3 день болезни.

Следует подчеркнуть, что типичные клинические проявления пневмонии стали встречаться гораздо реже. Пневмонии могут протекать как с выраженной симптоматикой, так и в стертой форме. Малосимптомные пневмонии являются одной из особенностей современного течения пневмоний. Выделяют три варианта малосимптомных пневмоний: клинический, рентгенологический, смешанный (Сильвестров В.П.,1998).

При клиническом варианте: клиника и лабораторные изменения достаточно типичны, однако пневмоническая инфильтрация при обычном рентгенологическом исследовании не выявляется. Это находит объяснение в наличие небольших фокусов инфильтрации со слабой экссудацией в альвеолы, которые скрадываются за счет компенсаторного вздутия здоровых альвеол, сохраняющих воздушность легких. При выполнении «рентгенонегативному» больному компьютерной томографии легких обычно регистрируют мелкоочаговую инфильтрацию, подтверждающую диагноз пневмонии. Следовательно, при отсутствии признаков инфильтрации на обычной рентгенограмме диагноз пневмонии не отвергается. Необходим тщательный анализ клинических и лабораторных данных, динамическое наблюдение за больным.

При рентгенологическом варианте: скудные клинические проявления сопровождаются четкой рентгенологической картиной. Этот вариант пневмонии нередко переносится «на ногах». Лишь у части больных, при наличии неприятных ощущений в груди, легкой интоксикации, невыраженного кашля и мокроты, назначается рентгенологическое исследование.

При смешанном варианте: слабо выражены клинические, лабораторные и рентгенологические признаки пневмонии. Диагностика затруднена, что обуславливает несвоевременность лечения и затяжной характер течения пневмоний.

Критерии тяжести пневмонии общеизвестны. Для легкой пневмонии характерны: субфебрилитет, практически не измененные показатели функции дыхания и гемодинамики, незначительная интоксикация. В крови – умеренный лейкоцитоз, гиперфибриногенемия. При средней степени тяжести: температура тела повышена до 390С, имеется тахипноэ и тахикардия, умеренно выраженная интоксикация. Изменения в крови: лейкоцитоз со сдвигом влево, другие проявления воспалительного синдрома.

Критериями тяжелого течения являются:

— двусторонняя или многодолевая инфильтрация легочной ткани;

— тяжелая дыхательная недостаточность (ЧДД более 30 в мин., парциальное давление кислорода менее 60 мм рт ст);

— наличие легочных осложнений (плеврит, абсцедирование);

— спутанность, нарушения сознания;

— декомпенсация сопутствующей патологии (сахарный диабет, сердечная недостаточность, ХПН и т.д.);

— выраженный лейкоцитоз или лейкопения;

— быстрое прогрессирование процесса (распространение инфильтрации на 50% и более от исходной в течение 48 часов наблюдения)

Осложнения пневмонии

К легочным осложнениям относят: парапневмонический плеврит, эмпиему плевры, абсцесс и гангрену легкого, множественную деструкцию легкого, бронхообструктивный синдром, острую дыхательную недостаточность и др.

К внелегочным осложнениям относят: острое или подострое легочное сердце, инфекционно-токсический шок, миокардит, перикардит, эндокардит, сепсис, менингит, ДВС-синдром, психозы, анемии и др.

Верификация диагноза пневмонии

Диагноз пневмонии устанавливают при наличие 3-х и более из перечисленных критериев:

— клинические признаки пневмонии

— лейкоцитоз в крови

— рентгенологические признаки

— микробиологические критерии

— патоморфологические признаки

— отчетливая положительная динамика на фоне антибактериальной терапии

Дополнительные методы исследования

В общем анализе крови чаще отмечается лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, анемия, ускорение СОЭ. При биохимических исследованиях выявляется диспротеинемия с повышением фракции альфа-глобулинов (гамма-глобулины увеличиваются при выздоровлении), повышенный уровень трансаминаз, серомукоида, СРБ, гиперфибриногенемия.

Рентгенологическое исследование

Проводится в 2-х проекциях. Выявляет инфильтрацию легочной ткани в пределах доли, сегмента в 70% случаев. В процессе разрешения инфильтрация становится менее однородной. Примерно через 2 недели возможно выявление усиленного легочного рисунка тяжистого или сетчатого характера. Нормализация рентгенологической картины наступает к 30 дню.

Микробиологическое исследование

— бактериоскопия мазка мокроты с окраской по Граму, Романовскому – Гимзе;

— посев мокроты с количественным определением КОЕ/мл (возбудителем считается микроорганизм, содержание которого превышает 1 млн микробных тел в мокроте);

— антибиотикограмма.

Этиологическая диагностика пневмонии часто основывается на микробиологическом ис-следовании мокроты. Диагностическая ценность этого исследования несомненна, однако, в 30-50% случаев этиологическую верификацию пневмонии осуществить невозможно. Этому способствуют ряд обстоятельств:

— в 30% случаев кашель имеет непродуктивный характер;

— выделение культуры возбудителя из мокроты возможно не ранее, чем через 48 часов от момента ее забора;

— ряд возбудителей не могут быть выделены при использовании стандартного набора питательных сред (внутриклеточные возбудители);

— трудности в разграничении патогенных и «резидентных» микроорганизмов, колонизирующихся в дыхательных путях;

— результативность исследования снижается у больных, получавших до момента забора антибиотики.

Лабораторная диагностика атипичных пневмоний.

Используются 4 группы методов:

Морфологические – выявление характерных для возбудителя структур в клиническом материале.

Культуральные – выделение возбудителя на питательных средах, культурах клеток, куриных эмбрионах.

Иммунологические – выявление возбудителя и антител к ним (ИФА, РСК, РНГА).

Молекулярно-биологические – определение специфичных нуклеотидных последовательностей (ДНК, РНК-зонды, ПЦР).

Дифференциальный диагноз

Пневмонию дифференцируют с туберкулезом, тромбоэмболией ветвей легочной артерии с развитием инфаркт-пневмонии, экссудативным плевритом, раком легкого, кардиогенным отеком легкого, пневмонитами при системных васкулитах и диффузных заболеваниях соединительной ткани.

Очаговую пневмонию необходимо дифференцировать от острого бронхита, обострения хронического бронхита, ОРВИ. В последнем случае учитывается затяжное течение болезни (более 7 дней), уменьшение признаков поражения верхних дыхательных путей наряду с появлением слизисто-гнойной мокроты, умеренных болей в грудной клетке, ночных потов, астенизации. Физикальные данные при этом могут быть весьма скудными. При рентгенографии выявляется инфильтрация легочной ткани, чаще в нижнедолевых, среднедолевых и язычковых сегментах.

При затяжном течении пневмонии, когда отсутствует положительная клиническая и рентгенологическая динамика свыше 4 недель, особенно у пожилых, следует помнить о возмож-ной параканкрозной пневмонии. Затяжное течение, отсутствие эффекта от различных антибиотиков, кровохарканье, ускорение СОЭ – являются показаниями для проведения бронхоскопии, томографии для исключения опухолевого процесса.

Антибактериальная терапия пневмоний

Основой лечения пневмоний является адекватная и своевременно начатая антибактериальная терапия (АТ). Различают АТ пневмоний известной этиологии и эмпирическую АТ. В реальных условиях при отсутствии методов экспресс-диагностики этиологии пневмоний, этиотропная терапия, как правило, является эмпирической. Последняя проводится соответственно делению пневмоний на внебольничные (ВП), госпитальные (ГП), аспирационные и пневмонии у лиц с тяжелым иммунодефицитом, с учетом вероятной этиологии пневмоний, данных об эффективности тех или иных антибиотиков при лечении пневмоний известной этиологии. В рамках ВП и ГП выделены подгруппы пациентов со сходной этиологией пневмоний, нуждающихся в определенной этиотропной терапии

До начала АТ необходимо осуществить забор мокроты (промывных вод бронхов, плев-рального выпота) для микробиологического исследования.

Основные принципы АТ пневмоний

— раннее назначение антибиотиков;

— антибиотики назначаются с учетом выделенного возбудителя, антибиотикограммы или эмпирически;

— дозы и способы введения определяются тяжестью состояния;

— антибиотики назначаются с учетом возможных побочных действий (аллергия, поражение почек, печени и т.д.);

— лечение антибиотиками должно проводится под динамическим микробиологическим кон-тролем;

— сочетание антибиотиков основывается на знании механизма их действия (бактерицидные назначаются с бактерицидными, бактериостатические с бактериостатическими).

Важным фармакокинетическим параметром является концентрация антибиотика в легоч-ной ткани. Так, аминогликозиды (гентамицин) накапливаются в паренхиме легкого в недостаточном количестве, в то время как макролиды нового поколения, фторхинолоны создают в ней высокую концентрацию.

Скачать «Пневмонии (методическое пособие)» полностью

«Варнинг»

Копирование материалов без размещения ссылки на наш сайт ЗАПРЕЩЕНО!!!

Авторские права на все материалы принадлежат их авторам.

Представленная на сайте информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача.

Источник

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

На тему:

«

Пневмонии и плевриты: классификация , клиника, лечение»

МИНСК, 2008

Пневмония

– острое инфекционно-воспалительное заболевание преимущественно бактериальной этиологии с вовлечением в воспалительный процесс респираторных отделов легких, обязательной альвеолярной экссудацией, которая распространяется на расположенные рядом бронхи, сосуды, плевру.

Социально-медицинская значимость пневмоний:

заболеваемость составляет 10-15/1000 населения в год;

длительность ВН:

при легком течении – 2-3 недели;

при среднетяжелом течении – 4-5 недель;

при тяжелом течении – 6-8 недель;

смертность среди взрослых до 50 лет – до 0,1%;

летальность (больничная смертность) среди взрослых до 50 лет – 2-3%;

летальность у лиц старше 65 лет – 5-10%.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПНЕВМОНИЙ (1995)

1. По этиологии:

бактериальные,

микоплазменные,

хламидийные,

вирусные,

грибковые,

паразитарные,

смешанной этиологии,

неуточненной этиологии

Среди бактериальной флоры преобладают:

грам+:

пневмококк, золотистый стафилококк, гноеродный стрептококк группы А, энтерококк и др.;

анаэробные грам+:

пептококки, пептострептококки идр.;

грам–:

палочка Фридлендера (Klebsiella pneumoniae), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosae, Legionella (внутриклеточно), протей и др.;

анаэробные грам–:

бактероиды, фузобактерии, Branchamella catarrhalis, Moraxella catarrhalis.

2. По условиям возникновения:

внебольничные,

госпитальные (спустя 48-72 часа после госпитализации),

атипичные,

аспирационные,

у больных с иммунодефицитами,

у больных с нейтропенией.

Преимущественные возбудители внебольничных

пневмоний: пневмококк, Haemophilus influenzae, Legionella; внутрибольничных

– Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosae, Proteus, Bacteroides. Выделяют вентиляторно-ассоциированные пневмонии – на ИВЛ (чаще St.aureus и др.).

3. По локализации и протяженности:

право-, лево, двусторонняя, тотальная, долевая, сегментарная, центральная («прикорневая»).

4. По степени тяжести:

тяжелое течение;

среднетяжелое течение;

легкое течение.

5. По наличию осложнений

(легочных и внелегочных).

6. По фазе заболевания

(разгар, разрешение, реконвалесценция, затяжное течение).

Тяжесть пневмонии

Симптом | Степень тяжести | ||

Легкая | Средняя | Тяжелая | |

ЧД | не более 25 | около 30 | 40 и более |

PS | ниже 90 | до 100 | выше 100 |

to | до 38о | до 39о | 40о |

Гипоксемия | цианоза нет | нерезкий цианоз | выраженный цианоз |

НК* | нет | нерезкая | отчетливая |

Обширность поражения | 1-2 сегмента | 1-2 сегмента с двух сторон или целая доля | больше 1 доли, тотальная; полисегментарная |

*

) – недостаточность кровообращения

Примеры осложнений:

Легочные:

кровохарканье;

парапневмонический плеврит;

синдром бронхиальной обструкции;

острая дыхательная недостаточность;

Со стороны ССС

(из внелегочных):

коллаптоидное состояние (особенно стоя);

острое легочное сердце;

ДВС-синдром;

шок;

анемия.

Затяжная пневмония

– это острое инфекционно-воспалительное заболевание легких, при котором пневмонический инфильтрат разрешается не в обычные сроки (до 4 недель), а медленнее, в течение 5-8 недель, и заканчивается, как правило, выздоровлением.

Атипичная пневмония

– это пневмония, которая вызывается микроорганизмами, размножившимися внутриклеточно: легионеллами, хламидиями, микоплазмами. Такие пневмонии протекают без типичной клинических и рентгенологических (инфильтративных) проявлений, по патогенезу – преимущественно вторичные, плохо поддаются лечению антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

КЛИНИКА

Характерные синдромы:

синдром острой интоксикации

(слабость, снижение аппетита, головная боль, миалгии, одышка, сердцебиение, бледность и падение АД, расстройства сознания);

синдром воспаления легочной ткани

(локальный бронхит, уплотнение легочной ткани, вовлечение плевры);

синдром общих клинических воспалительных проявлений

(повышение температуры, озноб, выраженная ночная потливость);

изменения острофазовых показателей

(лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, ускорение СОЭ, повешение уровня α2

-глобулинов более 10%, появление СРБ).

Основные рентгенологические проявления:

очаговые тени:

обусловлены выпотом экссудата в альвеолы;

небольших размеров (до 12-15 мм), округлые;

могут сливаться (очагово-сливные тени);

могут быть милиарные очаги (1-2 мм, не всегда видны);

мелкие очаги (3-5 мм);

средние очаги (6-10 мм);

крупные очаги (11-15 мм);

инфильтративные тени:

небольшие (15-30 мм);

средние (30-50 мм);

крупные (более 50 мм).

По форме:

округлые (с четкими контурами);

облаковидные (с нечеткими контурами);

в виде лобита (долевые);

в виде перисциссурита (со стороны междолевой щели контур четкий, со стороны паренхимы – нечеткий).

Второстепенные рентгенологические проявления

синдром патологических изменений легочного рисунка (уплотнение интерстициальной ткани, ее изменение, усиление, обогащение, деформация, нечеткость);

расширение корня легкого на стороне поражения (2-4 межреберья);

увеличение лимфатических узлов (хотя обычно его нет);

реакция плевры (утолщение, спайки, шварты, осумкованный парапневмонический плеврит).

Первые 2 дня на рентгенограмме видны только изменения легочного рисунка (сосуды), а очаг инфекции появляется через 2-3 дня, сохраняется 5-7-10 дней, после чего остаются лишь изменения легочного рисунка, размеров корня, постепенно появляются пневмофиброз, пневмосклероз, карнификация (организация фибринозного экссудата в альвеолах), плевральные наложения.

Зависимость от этиологии:

долевая и многодолевая инфекция – чаще пневмококк, реже легионелла, анаэробы;

очаговая и очагово-сливная – пневмококк, стафилококк, легионелла;

милиарная – грибы, микобактерия туберкулеза;

множественные перибронхиальные абсцессы – стафилококк;

один круглый абсцесс в верхней доле – палочка Фридлендера;

с целью этиологического поиска желательно производить посев мокроты, а при тяжелой пневмонии – посев крови на стерильность.

Дифференциальная диагностика:

острый бронхит (или обострение хронического);

экссудативные плевриты другой этиологии;

туберкулез легких;

рак легкого или (чаще) метастазы в легкие;

инфаркт легкого;

легочный эозинофильный инфильтрат;

ателектаз легкого;

застойные изменения.

Инструментальная диагностика:

КТ, биопсия.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечебная программа:

лечебный режим и питание (стол 15);

этиотропная (антимикробная) терапия;

патогенетическая терапия:

дезинтоксикация и иммунокоррекция;

восстановление дренажной функции бронхов с помощью отхаркивающих средств и бронхолитиков;

противовоспалительные препараты;

оксигенотерапия;

патогенетическая терапия осложнений и сопутствующих заболеваний;

симптоматическая терапия: болеутоляющие, жаропонижающие, противокашлевые средства;

физиотерапия, ЛФК.

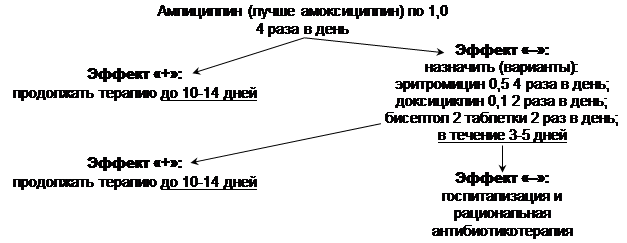

Алгоритм эмпирической антибиотикотерапии внебольничной пневмонии (возраст больного до 60 лет):

Вместо ампициллина можно вводить бензилпенициллин по 1 000 000 ЕД внутримышечно через 6 часов.

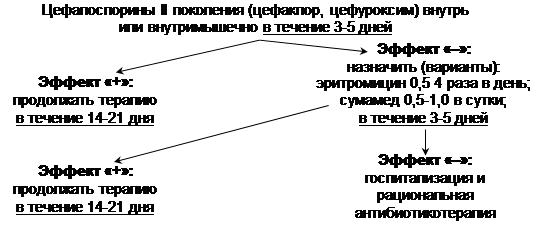

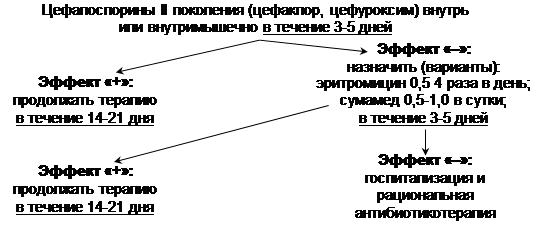

Алгоритм эмпирической антимикробной терапии внебольничной вторичной пневмонии (возраст больного больше 60 лет):

Дезинтоксикационная терапия

направлена против экзо- и эндотоксинов. Она является и основой иммунокорригирующей терапии. Проводятся инфузии реополиглюкина, гемодеза, неогемодеза, полидеза 2-4 мл/кг/сутки, внутривенно капельно 3-4 дня подряд. Нативная донорская плазма (при отсутствии синдрома бронхообструкции) 3-5 трансфузий (там иммуноглобулины), антистафилококковая плазма (200-300 мл), антистафилококковый полиглобулин (50-70 мл внутривенно капельно через день). Применяются и ЭМД (гемосорбция 1-2 сеанса с интервалом 1-3 дня).

При затяжном течении:

тимоген 100 мкг внутримышечно ежедневно (с 10-14 дня болезни) 5-10 инъекций;

тималин 20 мг внутримышечно;

натрия нуклеинат с первого дня;

антиоксиданты: аскорбиновая кислота в/в 50 мг/кг + рутин внутрь 2 мг/кг; токоферол 60 мг/кг/сут.

Улучшение дренажной функции бронхов:

алтей, корень солодки;

амброксол 30 мг (1 таблетка) 3 раза в день;

АЦЦ 20% раствор 3 мл/ингаляция, как минимум 2 ингаляции в день;

теотард (0,2 г 1 таблетка 2 раза в сутки) или эуфиллин в/в при затяжном течении.

Длительность эмпирической антимикробной терапии:

во всех случаях антибиотикотерапия должна продолжаться не менее 5 дней и до тех пор, пока не удастся добиться нормализации температуры на протяжении 48 часов;

антибиотик может быть отменен на 3-4 день субфебрильного состояния при условии нормализации уровня лейкоцитов и лейкоцитарной формулы;

при легком и среднетяжелом течении редко используется более 10 дней (ЦФ, ПЦ, макролиды);

НПВС (например, диклофенак) ускоряют рассасывание безмикробных инфильтратов (после

антибиотикотерапии)

После пневмонии (критерии выздоровления):

клинически

:

астенизация, повышенная утомляемость, потливость при нагрузке (но не во сне);

дыхание везикулярное или слегка ослаблено в зоне поражения, в то время как жесткого дыхания наблюдаться не должно;

рентгенологически

:

остаточные явления невоспалительного характера;

лабораторно

:

СОЭ не более 15 мм/час;

лейкоциты в норме, лимфоциты до 40%, эозинофилы 6-8%;

отсутствует СРБ, гамма-глобулины – до 20%.

Плеврит

– воспаление листков плевры с образованием на их поверхности фибрина и/или скоплением в плевральной полости экссудата различного характера.

Синдром плеврального выпота

– «появление в плевральной полости жидкости невоспалительного (или неизвестного) характера». Таким должен быть диагноз при скоплении жидкости в плевральной полости до проведения плевральной пункции. После исследования выпота можем сказать, что это:

плеврит;

эмпиема плевры;

транссудат;

гемоторакс;

хилоторакс;

пневмоторакс;

пиопневмоторакс.

ЭТИОЛОГИЯ:

1. Инфекции:

туберкулез (20%),

бактерии,

вирусы,

риккетсии,

микоплазмы,

грибы,

простейшие,

высококонтагиозные инфекции;

2. Неинфекционные:

опухоли (острые лейкозы, ЛГМ, лимфосаркомы);

ревматические заболевания;

закрытые травмы грудной клетки;

инфаркты на почве ТЭЛА;

инфаркт миокарда (синдром Дресслера);

острый панкреатит;

уремия;

после операций на легких.

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. По течению:

острый,

хронический (рецидивирующий).

2. По характеру экссудата:

фибринозный,

экссудативный,

гнойный (однокамерный, многокамерный).

3. По распространению и локализации:

диффузный,

осумкованный (верхушечный, паракостальный, парамедиастинальный, междолевой, диафрагмальный).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:

синдром, связанный с формой выпота:

сухой (фибринозный);

выпотной (экссудат, негнойный);

гнойный (эмпиема плевры);

синдром, обусловленный проявлениями заболевания, которое привело к плевриту;

синдром изменения острофазовых показателей.

При экссудативном плеврите

добавляются еще 3 синдрома:

компрессионный ателектаз;

синдром смещения средостения;

синдром сдавления верхней полой вены

При плеврите:

боль

при дыхании и кашле, усиливающаяся при наклонах в противоположную сторону.

Аускультативно

: шум трения плевры (аускультацию проводить полипозиционно – больной стоит прямо, наклоняется).

ЛИТЕРАТУРА

Морозов А.В. Ревматические болезни, Мн: ВШ, 2008, 566с.

Артюхов А.С. Профилактика системных заболеваний, М: АМК, 2007, 455с.

Остряков Е.К. Ревматические заболевания: диагностика и профилактика, Мн: Полымя, 2007, 505 с.

Источник