Шаровидные образования в легких при пневмонии

- Клиникам

- Врачам

- Примеры заключений

- Полезные материалы

- Врачи

- Отзывы

- Соглашение

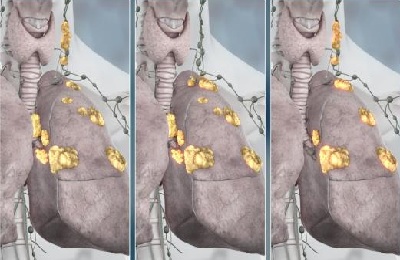

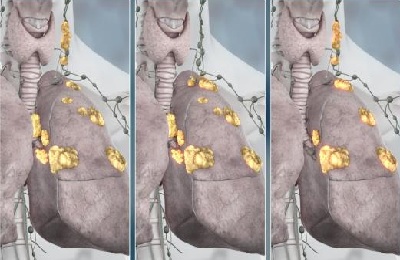

Очаговые образования в легких на рентгенограмме – распространенный синдром. Большая часть очагов на снимке провоцируется пневмонией, туберкулезом. Нельзя упускать из виду раковые образования, абсцессы. Сформировать диагноз после обнаружения очаговых теней рентгенологи не всегда могут, поэтому проводят только описание. Заключение формируется только после дополнительной диагностики – боковое, прицельные проекции, компьютерная томография, ПЭТ/КТ. По некоторым заключением можно составить альтернативное мнение с возможность предположения патологии высокой степени достоверности. Предлагаем ознакомиться с распространенными нозологиями, которые становится причиной обнаружение на рентгенограмме очагового образования правого и левого легкого, диссеминированных милиарных очагов.

Очаговые образования в легких при пневмонии, туберкулезе

Первое место по частоте среди всех очаговых образований в легких занимают пневмонии. Около 30% всех случаях обусловлены воспалением легочной ткани бактериальной или вирусной этиологии. Нозология формирует на рентгеновском снимке очаговоподобные тени с наличием специфических особенностей, позволяющих отличить пневмонические очаги от других заболеваний. Особенности очаговых образований при пневмонии на рентгенограмме: • Тень до 1 см в диаметре; • Контур неровный, нечеткий за счет воспалительной реакции; • Вокруг затемнения – усиление легочного рисунка. Диагноз не представляет сложностей при наличии на снимке описанных изменений, воспалительном характере лабораторных изменений, аускультативной картине хрипов в легких. Современные врачи говорят о повышении частоты неклассических видов пневмонии. Все чаще выявляются формы без температуры, хрипов, нормальным или сниженным количеством лейкоцитов. Единственным проявлением такого воспаления становится лишь рентгеновский синдром «очаговой тени в правом легком». Правосторонняя локализация встречается чаще, чем слева из-за особенностей анатомического строения. Справа нижний бронх расположен почти вертикально, что создает возможности для быстрого проникновения бактерий. Повальное, бесконтрольное использованием антибиотиков населением привело к формированию нечувствительности микроорганизмов к препаратам. На этом фоне наблюдается нетрадиционное течение заболевания с отсутствием температуры, выраженных лабораторных изменений.

Полостной очаг при абсцессе правого легкого

Если пневмония провоцируется анаэробными бактериями, устойчивыми к антибиотикам, вероятно формирования полости в легком. Образование представляется собой ограниченный очаг деструкции легочной ткани. Внутри полости скапливается гной, продукты разрушения тканей, что обуславливает горизонтальный уровень внутри образования на рентген снимке. После прорыва абсцесса в бронх полость опустошается, поэтому горизонтальный уровень не прослеживается. Диагностика патологии не представляется сложности при крупном образовании. Небольшой очаг с просветлением в центре рентгенолог может принять за бронх в ортоградном сечении. Лечащий врач по клиническим данным не может заподозрить начало формирования абсцесса, поэтому человек 7-10 дней лечится антибиотиками. Только на контрольном снимке после завершения курса антибиотикотерапии обнаруживается увеличение очаговой тени с просветлением в центре. Только после этого пациента отправляют хирургу для проведения операции, так как консервативное лечение не принесло эффективности. Согласно современным требованиям – после обнаружения абсцесса на снимке требуется провести хирургическую операцию для предотвращения необратимых фиброзных образований на месте абсцесса. Достоверная диагностика полостного образования не представляется сложностей при наличии следующих рентгенологических критериев: 1. Участок просветления легочной ткани; 2. Жидкость с горизонтальным уровнем; 3. Ограничительная стенка, которая сохраняется в разных проекциях. Сложности у специалистов возникают на начальных стадиях, когда требуется дифференциальная диагностика между воспалительным очагом в легком и полостью распада ткани.

Очаговое образование правого легкого при туберкулезе

При туберкулезе очаговые образовования локализуются преимущественно на верхушке, хотя при заболевании есть специфические участки легких, где очаги локализуются часто – первый, третий, шестой сегмент (S1, S2, S3). Для туберкулезных синдромов характерно медленное, постепенное нарастание изменений. Очаги не содержат выраженной воспалительной реакции, но из-за малым размеров сложно тщательно проследить характеристики образования. При очаговой форме не всегда наблюдается лимфангит (лимфатическая дорожка), увеличение корней с бугристыми контурами за счет лимфатических узлов. Реже при дифференциальной диагностике очаговоподобных теней на снимке прослеживается комбинация туберкулезных и раковых изменений. Патология развивается за счет ракового преобразования микобактериального разрушения легочной ткани. Опухолевые клетки образуются на месте разрушенного эпителия, подвергшегося мутации с устойчивостью к влиянию иммунитета. Локализация синдрома в правом легком встречается чаще, чем в левом, но определенной зависимости специалисты не выявили. Очаговые образования в правом легком всегда нужно анализировать на предмет рака, так как небольшой очаг на начальной стадии способен быстро превратиться в крупное образование с прорастанием в окружающие ткани. Запущенную опухоль нельзя удалить радикально.

Очаговое образование левого легкого – принципы оценки

При оценке рентген картины левого легкого следует анализировать следующие критерии, позволяющие провести дифференциальную диагностику основных нозологических форм (пневмония, рак, туберкулез): 1. Количество очагов; 2. Расположение (центральное, эксцентричное); 3. Сегментарная локализация; 4. Характер тени на предыдущих снимках; 5. Внешний контур; 6. Состояние перифокальных тканей; 7. Наличие бугристости; 8. Дополнительные затемнения; 9. Характер легочного рисунка; 10. Изменения корней; 11. Кальцинаты в области руки, свидетельствующие о вакцинации против туберкулеза. При наличии очага в 1, 3, 6 сегменте легкого рационально предположить туберкулез. При абсцессах образования локализуются в 2, 6, 10 сегменте. При очаговом образовании левого легкого требуется исключать опухолевое образование, так как для рака характерна односторонняя локализация. Пневмония, туберкулез чаще локализуются справа. Злокачественные новообразования не имеют строгой зависимости, поэтому могут находится справа или слева. По статистике – около 60% случаев очаговых образований при раке локализуется только в правом легком, 40% — в левом. Максимально часто очаги находятся в 3, 4 сегменте. Малый периферический рак на рентгенограмме характеризуется синдром тени полигональной формы до 2 см в диаметре. После распада и некроза в центре узла диагноз не вызывает сомнений, но на начальном этапе сложно обнаружить нозологию. При наличии малейшего просветления в центре очага нужно предполагать не только абсцесс, но и рак. Не всегда прослеживается дорожка за счет прорастания опухоли по бронхам. Наружные контуры очага имеют небольшую лучистость, направленную в легочную паренхиму. Единичное очаговое образование легкого всегда вызывает сомнение у рентгенологов. При наличии шаровидной формы, четкого внешнего бугристого контура по периферии прослеживается серповидное просветление. При центральном раке очаговое образование небольших размеров не прослеживается на рентгенограмме, так как проекционно перекрыто тенью грудины. Косвенным признаком патологии на рентгенограмме может быть вентильная эмфизема, которая развивается из-за перекрытия бронха. Недостаточное внимание к данному признаку приводит к фатальным последствиям для пациента, так как при появлении крупного затемнения справа или слева от средостения опухоль приобретает крупные размеры, становится неоперабельной. В заключение отметим, что единичные очаговые образования в правом или левом легком является начальным симптомов опасных нозологических форм. Некоторые из них летальны при отсутствии грамотного лечения. Очаги до 1 см диаметром сложно изучать, но они предоставляют важную диагностическую информацию. При наличии подозрений на туберкулез или рак лучше провести дополнительную диагностику с помощью компьютерной томографии. Рак не терпит промедления!

Рентгенограмма – небольшой очаг на снимке справа при пневмонии

Цифровая флюорограмма: очаги в верхней доле правого легкого при туберкулезе

Проконсультируем бесплатно в мессенджерах

Источник

Термин «шаровидные, или округлые, тени» подразумевает наличие в легких одиночного или множественных патологических образований круглой или близкой к ней формы. В литературе эти образования описаны под многими названиями: одиночные внутрилегочные опухоли; одиночные округлые уплотнения; изолированные легочные узлы; «молчаливые» круглые легочные образования и т. д.

Перед нами стоит задача — описать те признаки, руководствуясь которыми врач может отличить эти образования друг от друга и от прочих патологических процессов в грудной полости, рентгенологически проявляющихся шаровидной или округлой тенью. Таким образом, речь идет как о диагностике каждой из внутрилегочных шаровидных теней, так и об их дифференциальной диагностике с некоторыми внелегочными поражениями. Сделать это, основываясь на клинических симптомах болезни, практически невозможно.

Во-первых, признаков, позволяющих обнаружить у больного именно шаровидное образование в легком и решить вопрос о его природе, не существует. Во-вторых, именно начальные клинические симптомы шаровидных образований во многом одинаковы, а это исключает возможность ранней дифференциальной диагностики, а следовательно, нацеленного лечения. В-третьих, клиническая диагностика, всегда или почти всегда основывающаяся на результатах динамического наблюдения, у больных с шаровидными образованиями в легких недопустима.

Остановимся на каждом из этих положений. Если исключить внебронхиальные доброкачественные опухоли, клиническая диагностика которых вообще невозможна, то останется группа шаровидных образований (периферический рак, туберкулома, очаги «шаровидной» хронической пневмонии и др.), сопровождающихся в большинстве случаев разнообразными и в различной степени выраженными симптомами. Наиболее четкие и постоянные из них — кашель, кровохарканье, гипертермия, боль в груди, одышка и другие.

Сопоставив эти симптомы с клиническими проявлениями не шаровидных, но тоже ограниченных заболеваний легких (очаговый, кавернозный, фиброзно-кавернозный туберкулез легких, хроническая неспецифическая сегментарная пневмония, воздушные кисты легкого и др.), мы пришли к выводу, что они во многом одинаковы или варьируют в незначительной степени. Более того, аналогичные жалобы и клинические признаки наблюдаются и при некоторых внелегочных заболеваниях — осумкованном плеврите, многочисленных новообразованиях средостения. Конечно, если срок наблюдения продлить на многие месяцы, то в одной группе появятся выраженные признаки медиастинальной компрессии, а в другой — клиническая картина тяжелого легочного заболевания, когда лечение уже будет неэффективным.

Известно, что, например, периферический рак легкого чаще других шаровидных образований сопровождается кашлем, кровохарканьем, повышенной СОЭ. Однако эти же симптомы могут быть и при многих ограниченных формах туберкулеза, различных по своей конфигурации и протяженности пневмонических очагах, инфаркте легкого, абсцессах, бронхоэктазах, грибковых поражениях и многих других заболеваниях.

Хроническая так называемая «шаровидная» пневмония начинается обычно остро; обычно, но не всегда. Кроме того, известны случаи острого начала периферического рака. Да и как, основываясь только на результатах клинического обследования больного, можно исключить в этом плане эндобронхиальную опухоль, вызвавшую сегментарный ателектаз, нередко дающий типичную картину острой пневмонии.

Но если даже клинический диагноз шаровидного образования и был бы установлен, то как решить вопрос, какое это образование: обызвествлен-ная гамартохондрома, вообще не требующая удаления; небольшая туберкулома без признаков прогрессирования, которую можно лишь наблюдать; аденома или периферический рак, требующий немедленной операции? Как, с помощью каких признаков, не зная локализации шаровидной тени, размеров и структуры, можно даже пытаться установить ее видовую принадлежность? Мы полагаем, что достоверно ответить на эти вопросы, основываясь на результатах пусть самого тщательного и квалифицированного, но только клинического обследования больного, невозможно. Такого же мнения придерживаются и ведущие интернисты. R. Hegglin указывает: «К сожалению, говоря об округлых легочных инфильтратах, — как раз при некоторых длительно протекающих, трудных для дифференцированного диагноза заболеваниях такие критерии, как постепенное начало, покашливание, похудание и ночные поты, ни о чем не говорят. Эти симптомы встречаются при многих заболеваниях.

Второе положение касается начальных клинических признаков шаровидных образований легких и возможности, основываясь на этих проявлениях, установить ранний достоверный диагноз, столь необходимый для успешного лечения.

Чтобы изучить именно ранние признаки шаровидных образований легких, были специально отобраны больные с маленьким (диаметром 2 см) периферическим раком, с изолированной туберкуломой и доброкачественными опухолями. Тщательное изучение анамнеза, жалоб и других клинических симптомов показало, что они во многом идентичны. Правда, при периферическом раке чаще наблюдались кашель и высокая СОЭ. Однако остальные клинические признаки — общее состояние, аппетит, работоспособность, количество и характер мокроты, локализация и интенсивность болевых ощущений в груди, стет-акустические изменения — отсутствуя при доброкачественных опухолях, были столь близки друг к другу у больных с периферическим раком и туберкуломой, что не способствовали дифференциальной диагностике.

Итак, какие-то ранние симптомы небольших шаровидных образований все же существуют. Однако они так ничтожны и нечетки, что не могут служить опорными пунктами для установления диагноза. Это не столько признаки болезни, сколько «намеки» на ее существование. Оправданы ли поиски таких «намеков», если врач располагает сегодня арсеналом методов, позволяющих не только рано выявить шаровидную тень в легком, но и в большинстве случаев установить ее гистологическую принадлежность.

Третье положение касается динамического наблюдения, что является следствием неуверенности в диагнозе, основанном на клинических признаках, стремлением изучить процесс в динамике, а в последнее время и при проведении антибактериального лечения. Если уменьшается интоксикация, нормализуется гемограмма, а шаровидная тень начинает «таять», то больше данных за воспалительную природу заболевания. Если все эти изменения происходят медленно, а в мокроте удается обнаружить МБ, то речь идет о туберкуломе. Если пробное лечение неэффективно, а шаровидное образование увеличивается в размерах, — следует думать о раке.

Такой тактики придерживаются, к сожалению, многие терапевты и фтизиатры. Ее даже пропагандируют, совершенно не учитывая того, что увеличиваться в размерах может не только рак, но и туберкулома, и «шаровидная» пневмония, и даже киста легкого, а применение антибактериальных препаратов ведет нередко к улучшению общего состояния и у онкологических больных.

Основываясь на имеющемся опыте, считаем своим долгом подчеркнуть, что именно эта порочная тактика явилась одной из причин большой частоты неправильных диагнозов у больных с шаровидными образованиями легких.

Пришло время (и медицина располагает для этого всем необходимым) пересмотреть тактику, о которой четверть века тому назад писал Г. Р. Рубинштейн, рассматривая вопрос об округлых опухолях легкого: «Эти опухоли в более ранних фазах вследствие конфигурации тени, а также отсутствия жалоб больного симулируют картину туберкулезного инфильтрата. Учет всех признаков, свидетельствующих о наличии рака, а главным образом дальнейшее наблюдение рано или поздно позволяет выявить истинную природу заболевания».

— Читать далее «Врачебная тактика при шаровидной тени в легких. Количество округлых теней в легких»

Оглавление темы «Дифференциальная диагностика рака легкого»:

1. Интенсивность и структура затемнения легких. Оценка патологической тени

2. Инородные тела в легких. Среднедолевой синдром

3. Дифференциация среднедолевого синдрома. Симптом культи бронха

4. Центральный рак легкого. Дифференциация затемнения при раке с пневмонией

5. Хроническая пневмония и рак легкого. Центральный рак легкого с туберкулезом

6. Рак легкого и бронхолитиаз. Дифференциация рака легкого с инородным телом

7. Центральный рак и эндобронхиальные образования. Ателектатические бронхоэктазы и центральный рак легкого

8. Шаровидные тени в легких. Причины и диагностика шаровидных теней легких

9. Врачебная тактика при шаровидной тени в легких. Количество округлых теней в легких

10. Величина округлых теней в легких. О чем говорит величина шаровидных теней легких?

Источник

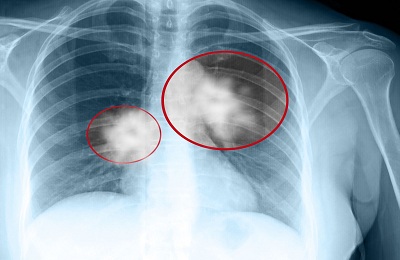

Онкологическая патология бронхо-легочной системы представляет собой довольно серьезную проблему. Легкие – орган, не имеющий болевых рецепторов в своей структуре. Поэтому боль, как симптом поражения, появляется на довольно поздних стадиях заболевания. В статье рассмотрены основные аспекты этиологии, клиники, диагностики и лечения периферического рака легких.

- Особенности верхушечной локализации опухоли

- Паранеопластический синдром

- Метастазирование

Этиологические факторы

До конца не совсем понятно, что же конкретно вызывает периферический рак легкого. Однако точно определены те факторы, которые могут поспособствовать появлению этого заболевания и его быстрому прогрессированию.

Любая опухоль легкого развивается быстрее при курении. Стаж систематического вдыхания никотина непосредственно влияет на степень угрозы развития онкологической патологии. К тому же, чем больше сигарет за сутки использует пациент, тем более выраженными будут хронические воспалительные и дегенеративные изменения эпителиальной выстилки дыхательных путей и легких.

Любая опухоль легкого развивается быстрее при курении. Стаж систематического вдыхания никотина непосредственно влияет на степень угрозы развития онкологической патологии. К тому же, чем больше сигарет за сутки использует пациент, тем более выраженными будут хронические воспалительные и дегенеративные изменения эпителиальной выстилки дыхательных путей и легких.

Периферическая форма ракового поражения бронхо-легочной системы возникает в большей степени не бронхогенным путем (вдыхание канцерогенных соединений), как центральный рак, а гематогенно. Например, вдыхание асбеста или металлов с канцерогенным действием приводит к появлению центрального рака легких. Он поражает крупные бронхи. Периферический рак легких возникал чаще у тех лиц, у которых в крови была повышена концентрация тех же канцерогенных соединений.

Экологическая обстановка оказывает существенное влияние на риски появления онкопатологии легочно-бронхиальной системы. Жители городов и мегаполисов подвержены колонизации дыхательных путей ирритантами и поллютантами различного химического состава.

Хроническое воспаление бронхов – весомый фактор риска. Это касается пациентов с хронической бронхообструктивной болезнью и бронхитами.

Любое воспаление, протекающее длительно, может стать фактором озлокачествления. Особенно, когда речь идет об органах, выстланных эпителиальными клетками.

Наследственность, замыкая этот перечень, на деле занимает далеко не последнее место среди возможных причин онкологической трансформации нормальных клеток. Имеют значение не только опухоли легких или бронхов, но и раковый процесс любой локализации.

Симптоматика заболевания

Периферическое объемное образование, локализованное в любом легком, оказывает объемное давление либо на бронхи, либо прорастает плевру, либо другие соседние структуры и органы в зависимости от размеров. Современные доктора-онкологи выделяют несколько групп клинических проявлений.

Первая группа симптомов представляет собой признаки интраторакального распространения опухолевой массы. Однако, в отличие от бронхогенного (центрального) рака периферическая форма онкологического заболевания проявляется не так четко.

Первая группа симптомов представляет собой признаки интраторакального распространения опухолевой массы. Однако, в отличие от бронхогенного (центрального) рака периферическая форма онкологического заболевания проявляется не так четко.

Кашель появляется при значительных размерах. То же касается кровохарканья. Этот симптом знаменует деструкцию опухолевого конгломерата или же прорастание бронха с нарушением целостности его слизистой.

Боль за грудиной и одышка тоже более типичны для рака центрального происхождения. Но известно, что при больших размерах периферическая форма клинически становится неотличимой от бронхогенной.

Охриплость голоса возникает при поражении левого возвратного нерва. Периферический рак левого легкого довольно часто сопровождается этим ярким синдромом. Но пациент жалуется на это уже при серьезных размерах образования. Периферический рак верхней доли левого легкого – редкая находка у молодых пациентов.

Там чаще локализуется туберкулезное поражение. Но с возрастом первый и второй сегмент становятся местом локализации периферической злокачественной опухоли. Периферический рак нижней доли левого легкого (равно, как и правого) встречается реже, чем пневмония. Это второе по частоте встречаемости заболевания этой области. Клинические особенности опухоли описываемой локализации представить сложно.

Там чаще локализуется туберкулезное поражение. Но с возрастом первый и второй сегмент становятся местом локализации периферической злокачественной опухоли. Периферический рак нижней доли левого легкого (равно, как и правого) встречается реже, чем пневмония. Это второе по частоте встречаемости заболевания этой области. Клинические особенности опухоли описываемой локализации представить сложно.

Чаще все-таки развивается периферический рак правого легкого. Это связано с анатомическими особенностями ветвления бронхов. Периферический рак верхней доли правого легкого встречается чаще у пожилых пациентов. Выявление рентгенологических изменений в этой области требует дополнительного исследования с помощью томографической методики.

С учетом синтопии легких на поздних стадиях болезни развиваются симптомы поражения соседних органов. Дисфагия часто беспокоит пациентов при вовлечении стенки пищевода. При распространении опухоли на сердечную мышцу или перикард возникают функциональные нарушения: аритмии, гипертония или гипотония.

Особенности верхушечной локализации опухоли

Апикальный рак развивается не так часто, как опухоли вышеописанных локализаций. Следует отметить, что верхушка легкого – излюбленная локализация туберкулезного процесса. Поэтому необходимо исключить в первую очередь именно это хроническое инфекционное заболевание.

Рак верхушки легкого протекает с довольно четкими симптомами, которые недооцениваются врачами смежных специальностей.

Так, боли в области плечевого сустава, сопровождающиеся атрофическими изменениями мышц предплечья, ревматологами и терапевтами расцениваются как проявление плечелопаточного периартрита или остеоартроза.

Верхушечный рак легкого носит в литературе иное название – рак Панкоста. Симптомокомплекс при этой локализации называется также.

Он включает поражение 1 и 2 ребра, выявляемое на рентгенограмме легких. Характерен симптом Горнера, который включает триаду признаков:

Он включает поражение 1 и 2 ребра, выявляемое на рентгенограмме легких. Характерен симптом Горнера, который включает триаду признаков:

- миоз – сужение зрачка,

- энофтальм,

- птоз (опущение) века на стороне поражения.

Эти проявления связаны с вовлечением в процесс симпатического ствола.

Паранеопластический синдром

Речь идет о нарушении гормонального фона и метаболических сдвигов, вызванных опухолевым процессом. Чаще всего развитие четкого и очевидного паранеопластического синдрома связано с немелкоклеточным вариантом периферического рака.

Типично выраженная мышечная слабость. Она может сопровождаться появлением судорожного синдрома. Это связано с гипомагниемией.

Типично выраженная мышечная слабость. Она может сопровождаться появлением судорожного синдрома. Это связано с гипомагниемией.

Эндокринные изменения касаются в большей степени кушингоидного синдрома. В рамках гиперкортицизма развивается повышенное артериальное давление. Может беспокоить потемнение кожного покрова (гиперпигментация) сначала в области сгибов и складок, затем диффузное.

Отеки также могут свидетельствовать о паранеопластическом синдроме. Но они могут быть также вызваны синдромом верхней полой вены при сдавлении этого сосуда опухолью извне и последующем тромбозе.

Метастазирование

Возникновение отсевных очагов – неизбежная часть ракового процесса. Метастазы опухолей легких распространяются тремя путями:

-

Основной путь – лимфогенный. Это связано с тем, что легкие – парный орган, имеющий густую сеть лимфатических капилляров, которые несут лимфу в более крупные лимфатические коллекторы.

Основной путь – лимфогенный. Это связано с тем, что легкие – парный орган, имеющий густую сеть лимфатических капилляров, которые несут лимфу в более крупные лимфатические коллекторы. - Гематогенный.

- Контактный или имплантационный. Он приводит к развитию канцероматоза плевральных листков.

Лимфогенный путь считается основным. Поражаются сначала региональные узлы. Возможно контралатеральное метастазирование. В зависимости от того, какие лимфатические коллекторы поражены раковыми клетками, онкологи классифицируют заболевание.

Гематогенно метастазы распространяются по различным органам. Довольно часто поражаются надпочечники. При этом выявляются симптомы недостаточности функции этого органа: слабость, падение артериального давления, аритмии (ощущения перебоев в работе сердца), электролитные сдвиги в лабораторных анализах.

Рентгенограмма грудной клетки и исследование черепа при помощи рентгена или компьютерной томографии выявляет поражение костей. Примерно у пятой части пациентов можно встретить метастазы именно там.

Выявление метастатических очагов в головном мозге и печени встречается с одинаковой частотой. Поэтому второй этап диагностики включает ультразвуковое исследование органов брюшной полости и томография черепа.

Диагностические мероприятия

Скрининговый метод обнаружения заболевания – флюорография. Сегодня кратность этого исследования – один раз в год.

Периферический рак легкого протекает очень быстро. Поэтому доктора любых специальностей должны обращать внимание на клинические проявления.

Обычно «,малые», симптомы остаются незамеченными. А именно они свидетельствуют о том, что болезнь только начинается. К сожалению, они очень неспецифичные, и сами пациенты по поводу их появления редко обращаются за консультативной медицинской помощью. Что же относится к этим симптомам?

- похудение без очевидных причин,

-

немотивированный отказ от пищи,

немотивированный отказ от пищи, - слабость,

- депрессивные расстройства,

- потеря интереса к жизни,

- ощущения неполного вдоха,

- головные боли,

- расстройства сна.

Общий анализ крови может выявить ускорение СОЭ. При значительном превышении нормальных показателей необходимо начать поиск онкопатологии. Также характерна анемия – снижение уровня гемоглобина. При детальном исследовании выясняется ее перераспределительный характер (сидероахрестическая анемия).

Биохимический анализ крови выявляет повышение уровня кальция и снижения концентрации магния. Может быть увеличен уровень С-реактивного белка.

Рентгенография показательна на поздних стадиях. Признаки периферического рака легких мало чем отличаются от проявлений бронхогенной опухоли на снимке, особенно на поздних стадиях.

Существуют особые формы периферического рака легких. Шаровидная опухоль на рентгене видна как круглая тень. Контуры ее неровные. Клинически, стоит сказать, она редко себя проявляет. Это связано с тем, что шаровидный рак исходит из клеток бронхов 4 порядка.

Существуют особые формы периферического рака легких. Шаровидная опухоль на рентгене видна как круглая тень. Контуры ее неровные. Клинически, стоит сказать, она редко себя проявляет. Это связано с тем, что шаровидный рак исходит из клеток бронхов 4 порядка.

Параканкрозная пневмония – воспаление ткани легкого, окружающей объемное образование. На фоне лечения с помощью антибиотиков размеры опухоли заметно уменьшаются, но рентгенолога должно насторожить появление лучистости вокруг фокуса затемнения. Это говорит о воспалении лимфатических сосудов – лимфангоите.

Полостная форма периферического рака легких представляет собой образование, которое подверглось распаду в своей центральной части. Это связано с ишемией ткани. На рентгенограмме это будет кольцевидная тень с горизонтальным уровнем жидкости. Контуры неровные.

Второй этап диагностики носит уточняющий характер. Он необходим для того, чтобы определить форму болезни, распространенность опухоли, ее гистологическую структуру, степень дифференцировки, гормональную активность.

Необходимо выявить наличие метастазов, ведь все это влияет на прогноз и тактику лечения. Для того чтобы понять размеры и степень вовлечения соседних органов и структур, необходимо провести томографию. Медиастиноскопия, бронхоскопия, торакоскопия призваны оценить, поражено ли средостение, сердце, пищевод, плевра, лимфатические коллекторы.

Пункция с трасторакальным доступом позволяет осуществить забор биологического материала на цитологическое обследование. Клеточный состав, дифференцировка клеток, гистохимические особенности позволят оценить операбельность ситуации.

Пункция с трасторакальным доступом позволяет осуществить забор биологического материала на цитологическое обследование. Клеточный состав, дифференцировка клеток, гистохимические особенности позволят оценить операбельность ситуации.

Метастазы часто локализованы в мозге, печени. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости необходимо для визуализации печени. Головной мозг исследуется при помощи томографии.

Часто вовлекаемые надпочечники тоже нужно обследовать. МРТ – неотъемлемая методика для достижения этой цели. Сканирование костных структур организма и рентгенография выявляют очаги в костях. Бронхоскопический этап важен для дифференциальной диагностики. Им не стоит пренебрегать, но в то же время направлять пациентов на такое исследование нужно по показаниям.

Подходы к терапии и прогноз

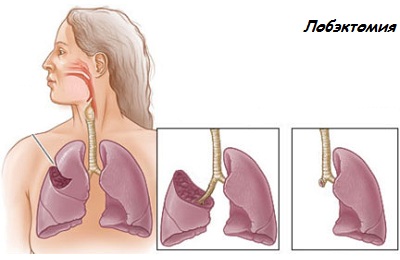

Лечить рак легких можно двумя способами: хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Первый метод имеет целесообразность далеко не всегда.

Если метастазов нет, а размеры опухоли не превышают 3 см в диаметре, и при этом не вовлечены соседние структуры, показана лобэктомия. Это удаление доли легкого. Довольно большой объем операции продиктован большим количеством рецидивов. К тому же, этого требуют правила абластики и антибластики, на которых зиждется онкохирургия.

Если метастазов нет, а размеры опухоли не превышают 3 см в диаметре, и при этом не вовлечены соседние структуры, показана лобэктомия. Это удаление доли легкого. Довольно большой объем операции продиктован большим количеством рецидивов. К тому же, этого требуют правила абластики и антибластики, на которых зиждется онкохирургия.

При поражении изолатеральных лимфатических коллекторов (на одной стороне) первого порядка метастатическими очагами также может быть оправданна лобэктомия. Но отечественные онкохирурги предпочитают удаление целого легкого – пульмонэктомию.

Прорастание опухолью пищевода, метастазы в контралатеральные лимфатические узлы, отдаленные органы – мозг, печень, надпочечники – противопоказания к операции. Также тяжелая сопутствующая патология в стадии декомпенсации будет препятствовать хирургическому вмешательству.

На эти случаи используется лучевая терапия. Она может быть дополнением к операции. Тогда это лечение возникшего периферического рака одного или обоих легких называется комплексным.

Лучевое воздействие на образование целесообразно перед операцией, чтобы уменьшить размеры опухоли. На выживаемость влияет множество факторов. Они связаны как с характеристиками опухолевого процесса, так и с общим состоянием пациента:

- Степень прорастания соседних органов отягощает прогноз хотя бы потому, что делает раковое образование неоперабельным.

-

Метастазы ухудшают функциональную активность важных органов – мозга и печени, а также надпочечников.

Метастазы ухудшают функциональную активность важных органов – мозга и печени, а также надпочечников. - Кахексия – финальный этап раковой болезни.

- Отсутствие метастазов и поражения большого числа лимфатических коллекторов с выполненным оперативным вмешательством многократно увеличивает такой важный статистический показатель, как пятилетняя выживаемость.

- Декомпенсация сердечных и почечных заболеваний вне зависимости от онкологических характеристик отягощает прогноз.

Таким образом, главная проблем онкологиии – своевременная диагностика и адекватное лечение. Периферический рак легкого при внимательном отношении к собственному организму может быть вовремя выявлен и успешно пролечен.

Загрузка…

Источник