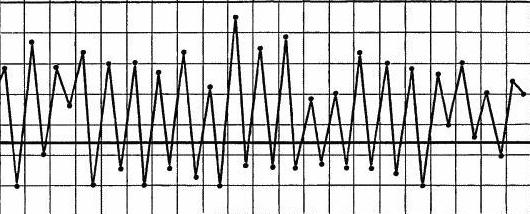

Тип температурной кривой при крупозной пневмонии

Температурные кривые — это графическое изображение колебаний температуры при каждодневном измерении. Температурные кривые дают наглядное представление о характере лихорадки (см.), имеют нередко существенное диагностическое и прогностическое значение.

Виды кривых позволяют выделить следующие типы лихорадки.

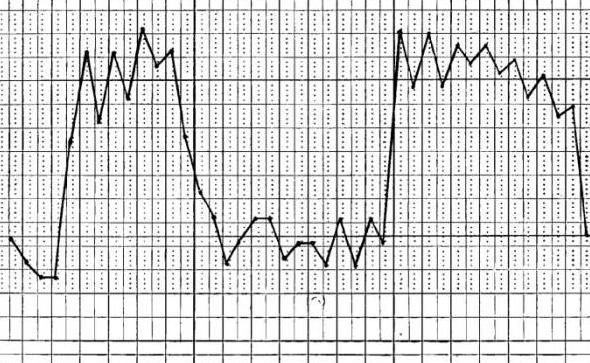

1. При постоянной лихорадке (febris continua) температура тела обычно высокая, в пределах 39°, держится в течение нескольких дней или недель с колебаниями в пределах 1°. Встречается при острых инфекционных заболеваниях: сыпной тиф, крупозная пневмония и др. (рис. 1).

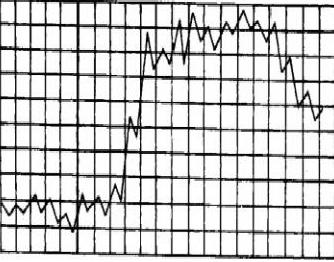

2. Послабляющая, или ремиттирующая, лихорадка (febris remittens) характеризуется значительными суточными колебаниями температуры тела (до 2° и более), встречается при гнойных заболеваниях (рис. 2).

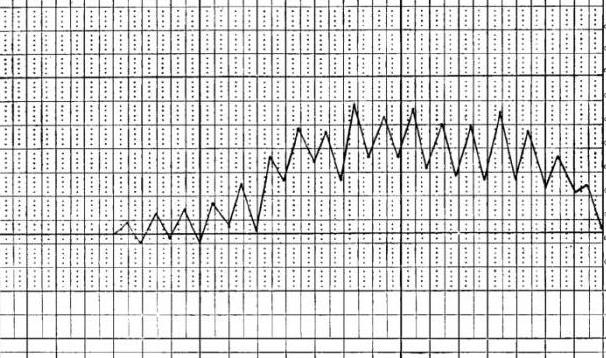

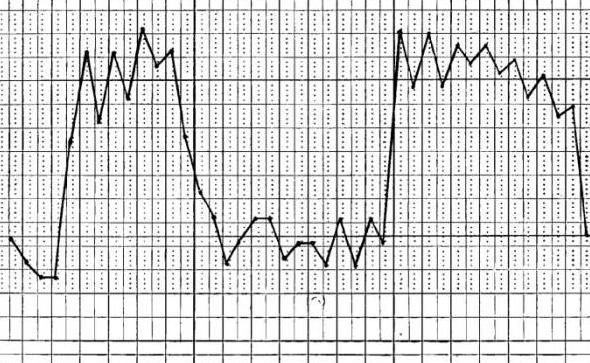

3. Перемежающаяся, или интермиттирующая, лихорадка (febris intermittens) характеризуется резким подъемом температуры тела до 39—40° и больше и спадом в короткий срок до нормальных и даже субнормальных цифр; через 1—2—3 дня такой же подъем и спад повторяются. Характерна для малярии (рис. 3).

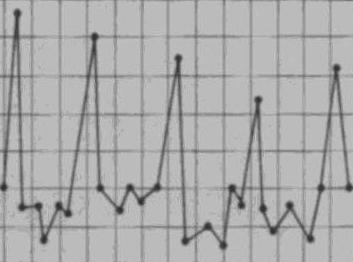

4. Гектическая, или истощающая, лихорадка (febris hectica) характеризуется большими суточными колебаниями температуры тела (свыше 3°) и резким падением ее до нормальных и субнормальных цифр, причем колебания температуры большие, чем при ремиттирующей лихорадке; наблюдается при септических состояниях и тяжелых формах туберкулеза (рис. 4).

5. Возвратная лихорадка (febris recurrens). Температура тела повышается сразу до высоких цифр, держится на этих значениях несколько дней, снижается затем до нормы. Через некоторое время лихорадка возвращается и вновь сменяется ремиссией (лихорадочных приступов бывает несколько, до 4—5). Такой тип лихорадки характерен для некоторых спирохетозов (возвратный тиф и др.) (рис. 5).

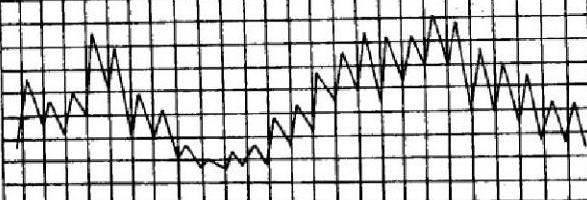

6. Волнообразная лихорадка (febris undulans). Постепенное изо дня в день повышение температуры с аналогичным характером снижения. Может быть несколько волн подъема и снижения температуры, отличается от возвратной лихорадки постепенным нарастанием и спадением температуры. Встречается при бруцеллезе и некоторых других заболеваниях (рис. 6).

7. Извращенная лихорадка (febris in versa). Утренняя температура выше вечерней, встречается при туберкулезе, затяжном сепсисе, прогностически неблагоприятна.

8. Неправильная лихорадка встречается наиболее часто. Суточные колебания температуры тела разнообразны, длительность не определяется. Наблюдается при ревматизме, пневмониях, дизентерии, гриппе (рис. 7).

По температурным кривым различают 3 периода лихорадки.

1. Начальный период, или стадия нарастания температуры (stadium incrementi). В зависимости от характера заболевания этот период может быть очень коротким и измеряться часами, обычно сопровождаясь ознобом (например, при малярии, крупозной пневмонии), или растягиваться на продолжительный срок до нескольких дней (например, при брюшном тифе).

2. Стадия разгара лихорадки (fastigium или acme). Длится от нескольких часов до многих дней.

3. Стадия снижения температуры. Быстрое падение температуры называется кризисом (малярия, крупозное воспаление легких, сыпной тиф; рис. 8); постепенное снижение называется лизисом (брюшной тиф и др.; рис. 9).

Рис 1—9. Различные виды температурных кривых.

Рис. 1—7 Лихорадки:

Рис. 1 — постоянная;

Рис. 2 — послабляющая;

Рис. 3 — перемежающаяся;

Рис. 4. — гектическая;

Рис. 5. — возвратная;

Рис. 6. — волнообразная;

Рис. 7. — неправильная.

Рис. 8. Кризис.

Рис. 9. Лизис.

При критическом снижении температуры наблюдается обильное потоотделение, нередко падение сосудистого тонуса и резкая адинамия. См. также Температура тела, Температурный лист.

Основная температурная кривая — ежедневное определение утром после пробуждения ректальной температуры в течение менструального цикла, в первую половину которого температура колеблется около низких величин. В середине цикла она повышается на 0,6—0,8° в связи с овуляцией, затем удерживается на относительно высоком уровне, а за 1—2 дня до начала менструации круто падает.

Источник

Сотрудничество с врачом – полпути к выздоровлению.

Наверняка, вы не раз сталкивались с термином крупозной пневмонии, однако чаще дальше устрашающих отзывов дело не заходило. В данной статье рассмотрим данное понятие шире, а именно: разберем самую распространенную клинику при данном заболевании, диагностические критерии, наличие которых необходимо для выставления диагноза, а также варианты лечения, назначение которого требуется для полноценного выздоровления.

Несомненно, крупозная пневмония — это заболевание, связанное некоторыми осложнениями, как в течении болезни, так и связанных с выздоровлением, однако это вовсе не значит, что частота настолько высокая, что при одном упоминании о данной патологии нужно пугаться. Благодаря прогрессирующей медицине стало возможным не только снизить частоту встречаемости ряда осложнений, но и самого заболевания. Как? Об этом далее.

Внимание! Зачастую любое осложнение крупозной пневмонии, которое сопровождает течение заболевания, связано с поздно диагностируемыми и затянутыми случаями. Потому при возникновении одного из симптомов – требуется консультация специалиста.

Немного о самой болезни

Крупозная или другими словами лобарная пневмония представляет собой воспаление легких, захватывающее область целой доли. На сегодняшний день общепринятая классификация пневмоний основана на разновидности инфекционных агентов, которые ответственны за болезнь, подразделяясь в основном на те, которыми можно заразиться вне больничной среды, и, наоборот, при госпитализации.

Есть возможность вакцинации от пневмококка.

Этиология крупозной пневмонии в большинстве случаев пневмококковая, то есть, вызвана бактерией Streptococcus pneumoniae. Пути заражения – воздушно-капельный и контактный. Именно она зачастую ответственна за поражение доли.

На фото с увеличением – самый частый возбудитель крупозной пневмонии.

Внимание! Важно помнить о том, что, не смотря на площадь затронутой легочной ткани, пневмония это всегда серьезное заболевание и требует консультации врача в обязательном порядке.

Воспаление легких – болезнь многофакторная, и потому не существует единственной причины крупозной пневмонии. Это всегда комбинация нескольких факторов.

Патогенез или как мы до этого докатились

Стоит обратить внимание на то, что пневмония это не то же самое, что пневмонит (некоторые путают эти два понятия). Патогенез крупозной пневмонии основывается на пролиферации инфекционного возбудителя в просвете альвеол легких.

Альвеолярные макрофаги играют важную роль, являюсь хоть и не первым, но серьезным фактором защиты легочной ткани от нежеланного гостя. Клиническая картина болезни начинает развиваться тогда, когда способности этих защитников истребить поступивших в нижнюю часть респираторного тракта бактерий превышены. Воспалительный ответ развивается с целью укрепить силы нижнего отдела дыхательной системы.

Пневмококк, как основной возбудитель крупозной пневмонии не ответственен за клинику болезни. За нее ответственна иммунная система человека, а именно провоспалительные медиаторы, вырабатывающиеся в ответ на внедрение чужеродного микроорганизма.

Красочное представление патогенеза развития пневмонии.

Цель данных медиаторов основывается в завлечении защитных клеток крови, в основном нейтрофилов, в область поддавшуюся воздействию бактерий. Именно повышенная потребность в таких клетках стимулирует их увеличение в периферической крови, что определяется лабораторно как лейкоцитоз со сдвигом формулы влево.

Увеличение секрета также обусловлено защитным механизмом дыхательной системы, а именно необходимостью «очистить» респираторный отдел от избыточных клеток и оставшихся в живых бактерий.

Важно понимать, что наряду с положительной стороной работы провоспалительных цитокинов и клеток лейкоцитарного ряда, существует также огромный минус. Заключается он, во-первых, в их отрицательном воздействии, и во-вторых, в развивающемся дисбалансе между работой провоспалительных и антивосполительных звеньев иммунной системы человека. Более подробно об этом – в видео в этой статье.

Чрезмерное действие вырабатываемых медиаторов повышает проницаемость капиллярного русла. В случае с местом действия, а именно альвеолами, такое изменение влечет за собой просачивание плазмы и некоторых форменных элементов (включая и эритроциты) в просвет нижнего отдела респираторного тракта. Этот процесс ответственен за появление рентгенологических признаков воспаления легких.

Консолидация нижней правой доли легкого.

Серьезным исходом, который сопровождает наполненные жидкостью альвеолы является отсутствие газообмена в этой области, что непременно приведет к гипоксемии. Неотложная помощь при крупозной пневмонии часто требуется при нарастании гипоксемии и развития гипоксии.

Как проявляется лобарная пневмония

Особенности течения крупозной пневмонии зависят от многих факторов. Большое значение имеет время обращения к врачу, проводимые мероприятия на дому еще до обращения к специалисту, а также исходное состояние здоровья человека.

К коморбидным состояниям, которые могут сыграть роль в течение воспаления легких, относятся следующие патологии:

- Иммунодефицит. Несомненно, тяжелые иммунодефициты сопровождаются более сложными вариантами пневмоний, возбудителем которых является зачастую атипичная микрофлора. Тем не менее, еще до развития полного дефицита иммунного ответа возникает повышенная восприимчивость организма к инфекциям. Недостаток ответа со стороны клеток лейкоцитарного ряда приводит к более быстрому развитию клиники, более затяжному течению, а также сложностям в подборе терапии для таких пациентов.

Причинами иммунодефицитных состояний могут быть как врожденные и приобретенные заболевания (лидирующее место занимает вирусная этиология), так и прием иммуносупрессоров. - Хронические патологии. Заболевания с хроническим течением дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также почек имеют важное значение в развитии пневмоний.

Застой в малом круге кровообращения, врожденная мальформация респираторного тракта, хроническая почечная недостаточность – пусковые механизмы более частой заболеваемости воспалением легких с усложненным течением.

- Вредные привычки. Курение, как самая распространенная вредная привычка, хоть и не причина развития пневмонии, однако причина для снижения защитных механизмов дыхательной системы. Подавление мукоциллиарного клиренса под воздействием табачного дыма и смол позволяет проникать чужеродным микроорганизмам в более низкие отделы респираторного тракта.

Несомненно, большое значение также имеет прием наркотических препаратов, которые не только снижают иммунный ответ, но и в зависимости от применяемых веществ, повреждает органы-мишени.

Рассматривая стандартную клиническую симптоматику, присущую типичной крупозной пневмонии, отрешимся от коморбидных патологий, отягощающих ее и без того нелегкое течение. Любое хроническое заболевание в том или ином случае привносит в общую картину свои изменения, потому рассмотрим пациента с несущественной медицинской историей, которому поставлен диагноз крупозное воспаление легких.

Гектическая лихорадка – не частый, но возможный вариант температуры при пневмонии.

Итак:

Температура. Температурная кривая при крупозной пневмонии нередко может принимать гектический характер, с подъемами до 39-40°С.

Важно! Нормальный уровень температуры не характерен для пневмонии и требует более тщательной дифференциальной диагностики. Стоит помнить, что и крупозная и очаговая пневмония – тяжелое заболевание.

На фоне фебрильного состояния повышается частота сердечных сокращений, появляется потрясающий человека озноб. Учащение дыхания также характерно для воспаления легких.

Кашель. Вначале сухой, но постепенно переходит в продуктивный. Мокрота при крупозной пневмонии может иметь ржавый оттенок, что объясняется разобранным ранее патогенезом заболевания (просачивание эритроцитов в просвет альвеол). Кашель может быть надсадным и постоянно беспокоящим больного.

Боль в грудной клетке. Наряду с вовлечением в процесс целой доли легкого возникает и присоединение воспаления прилегающего листа плевры. Это является не осложнением, а скорее одним из специфичных признаков. Это хоть и не единственное, но существенное отличие крупозной пневмонии от очаговой.

Общее состояние. Недомогание, слабость, присоединение гастроинтестинальных симптомов у 20% больных, сопровождаемых тошнотой, рвотой, расстройством стула ухудшает самочувствие пациента.

Продуктивный кашель с мокротой ржавого цвета – признак крупозной пневмонии.

Внимание! Признаки при долевой пневмонии развиваются стремительно. Для нее характерно резкое начало с быстрым развитием симптоматики.

Диагностика – наше все

На сегодняшний день дополнительные методы диагностики занимают хоть и не первое, но как минимум второе место в выставлении диагноза крупозная или крупноочаговая пневмония. Не смотря на типичность клиники для данного вида воспаления легких, подтверждения предварительного диагноза никто не отменял.

Аускультация – верный метод диагностики пневмоний.

В любом случае первое место разделяет между собой тщательный сбор анамнеза и физикальный осмотр пациента врачом. Большое значение отдается аускультации легких, при которой можно определить в зависимости от стадии течения болезни – крепитацию, бронхиальное дыхание, а также шум трения плевры за счет воспаления последней.

Перкуссия – метод, применяемый в одних странах, и не вспоминаемый в других особенно в случае осмотра пациента с подозрением на пневмонию. Также в зависимости от стадии данные могут различаться, варьируясь от тупого до легочного звуков. Голосовое дрожание может быть усиленным, или, наоборот, ослабленным.

«Лавровая ветвь» среди дополнительных методов диагностики отдается рентгенографии. Снимок обязательно проводится в двух проекциях – передне-задней и латеральной для полного обзора легочных полей.

В случае с крупозной пневмонией наличие выпота в просвете альвеол позволяет увидеть очаги консолидации на рентгенограмме в местах, соответствующих таковым в пораженном легком.

Внимание! Диагноз пневмонии, не подтвержденный рентгенологически, это скорее казуистика и исключение из правила, нежели стандартный случай.

Никогда не стоит в первую очередь полагаться на дорогостоящие диагностические методы, такие как компьютерная томография. Несомненно, качество полученного изображения в разы лучше и показывает послойные срезы легочной ткани. Однако, излучение, выдаваемое томографом, и стоимость диагностики значительно превосходят работу рентген-аппарата.

Качественно сделанная рентгенография – надежный диагностический критерий, который использует врач для подтверждения или опровержения диагноза пневмонии.

Посев мокроты и определение антибиотикорезистентности.

Кроме инструментальных методов в обязательном порядке проводится ряд лабораторных исследований, которые помогают в выставлении диагноза пневмония и проведении дифференциальной диагностики. Так, общеклинический анализ крови при крупозной пневмонии определяет важный критерий – лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (патогенез этого явления описан выше).

Посев мокроты для выявления возбудителя и исследования антибиотикорезистентности, хоть и не самый быстрый метод, однако часто помогает в назначении антибактериальных препаратов.

Лечение – важный шаг на пути к выздоровлению

Важно! Цена быстрой и неосложненной реконвалесценции пациента с воспалением легких заключается во времени его обращения к врачу. Чем раньше от появления первых симптомов – тем лучше.

Разумная терапия крупозной пневмонии должна начинаться с первого дня обращения к специалисту. Так как триггерную роль играет бактерия, необходимо начинать борьбу с ним. Не стоит заниматься самолечением. Прочитанная инструкция к препарату не гарантирует качественное лечение без консультации со специалистом.

С учетом того, что на посев мокроты с целью выявления возбудителя и определения его антибиотикорезистентности уходит в среднем несколько дней, этиотропная терапия вначале является эмпирической, выбор которой базируется на клинике заболевания, рентгенологических данных, наличия коморбидной патологии, тяжести состояния больного и предыдущей медицинской истории пациента.

защищенные пенициллины (Амоксициллин с клавулановой кислотой);

макролид (Азитромицин, Кларитромицин) – в случае аллергии на антибиотики пенициллинового ряда;

респираторные фторхинолоны – являются препаратами резерва и могут назначаться только при наличии для этого строгих показаний.

Внимание! Перечисленный выше список препаратов не является основным и может быть изменен лечащим врачом в зависимости от индивидуальности больного.

Далее в каждом индивидуальном случае препарат может быть заменен, основываясь на ответ пациента на него, переносимость, результаты посева.

Уход за пациентом – важный этап в быстром его выздоровлении.

Внимание! Если состояние больного позволяет, предпочтение отдается пероральному приему лекарственных препаратов.

В дополнение к этиотропной терапии пациенту с пневмонией назначаются нестероидные противовоспалительные средства, направленные на снижение температуры, а также дезинтоксикационная терапия. При возможности больного пить самостоятельно – советуют пероральный водный режим, но при отказе пациента или его тяжелом состоянии используют капельное введение растворов.

Ознакомление пациента с используемыми препаратами важно для лечения.

Часто требуется сестринский уход при крупозной пневмонии, так как данный вид воспаления легких характеризуется часто тяжелым течением и требует посторонней помощи больному.

Муколитики, отхаркивающие и противокашлевые средства имеют уже второстепенное значение в лечении крупозной пневмонии. Их назначение должно соответствовать тому типу кашля, которым сопровождается воспаление легких у больного.

Осложнения крупозной пневмонии зачастую возникают при несвоевременно начатой или несоответствующей течению болезни терапии. Прием во внимание всех факторов, влияющих на клинику, играет важную роль в исходе патологии.

Читать далее…

Источник

Поскольку температура тела здорового человека является величиной постоянной, с незначительными колебаниями в десятые доли градуса, то ее повышение в более значительных масштабах всегда указывает на наличие воспалительных процессов в организме, в том числе и инфекционного характера. Уровень теплоты человеческого организма в динамике называется температурной кривой, которую нередко отождествляют с лихорадкой (временным повышением температуры).

Графическое построение температурной кривой пациента играет важное значение в постановке диагноза и формировании прогнозов, а также необходимо для объективной оценки хода болезни. Температура тела измеряется как минимум два раза в сутки: в утренние и вечерние часы, а в разгар инфекционного заболевания — несколько раз в день.

Какие бывают типы температурных кривых?

Их различают зависимости от степени повышения. Существуют следующие типы температурных кривых: субфебрильные — не превышающие значения в 38 °С, средние или умеренные — 39 °С, пиретические — до 41 °С, сверхпиретические — свыше 41 °С (крайне редкое явление).

Типы температурных кривых при инфекционных заболеваниях определяют классификацию лихорадки в зависимости от степени суточных колебаний температуры. Перечислим эти виды лихорадки (типы температурных кривых): постоянная, послабляющая, перемежающаяся, истощающая, возвратная, волнообразная и инверсная.

Характеристика постоянной лихорадки

Наблюдается при таких инфекционных заболеваниях, как брюшной и сыпной тиф, пневмококковая пневмония. Графически постоянная лихорадка отображается как трапециевидные типы температурных кривых, характерной особенностью которых является колебание температуры тела не больше чем на 1°, при этом температура тела долгое время остаётся на высоком уровне – в районе 39°. По мере отступания болезни температурная кривая может снижаться как резкими темпами, так и постепенно.

Характеристика ремитирующей лихорадки

Послабляющие типы температурных кривых наблюдаются при гнойных заболеваниях, катаральной пневмонии, брюшном тифе, а также при туберкулёзе. Температура тела также держится на высоком уровне, однако, в отличие от постоянной лихорадки, в данном случае амплитуда колебаний утренней и вечерней температур доходит до 2 градусов, опускаясь, таким образом, до 38 °С, но не возвращаясь к нормальным значениям.

Интерметирующая лихорадка

Интерметирующая, или послабляющая, лихорадка чаще всего выражает тип температурной кривой малярии. Сопровождается резкими повышениями температуры тела (фебрилитет), которые сменяются афебрильными периодами, то есть с нормальными температурными показателями. Промежутки времени между приступами фебрилитета могут длиться от одного до 3 дней, при этом больной чувствует озноб при подъёме температуры, а при её снижении наблюдается выраженное потоотделение.

Послабляющая лихорадка не может безоговорочно свидетельствовать о наличии малярии у больного, этот тип фебрилитета на самом деле присущ для множества инфекционных заболеваний, таких как возвратный эпидемический тиф, очаговые гнойные инфекции, содоку (инфекция, передаваемая человеку от укуса крыс), заболевания печени и другие.

Истощающая лихорадка

Изнуряющий тип лихорадки сопровождается большими размахами между утренними и вечерними температурными значениями, амплитуда колебаний доходит до 3-5 °С. Период фебрилитета может длиться несколько дней, после чего наступает нормализация температурного режима вследствие ослабевания болезни. Истощающая лихорадка — верный признак септических, гнойных инфекций, также встречается при туберкулёзе.

Возвратная лихорадка

Характеристика данного типа лихорадки кроется в её названии. Это значит, что период пирексии (повышенной температуры тела) с длительностью в несколько дней возвращается вновь после допределенного периода апорексии. Таким образом, у больного на протяжении нескольких дней наблюдается явная лихорадка с незначительными амплитудными колебаниями утренней и дневной температур, затем на несколько дней наступает затишье, температура тела нормализуется, однако потом картина вновь повторяется до 4-5 раз. Такая температурная кривая характерна для инфекционных заболеваний, возбудителями которых являются бактерии-спирохеты, пример такого рода заболевания — возвратный тиф.

Волнообразная лихорадка

Волнообразная температурная кривая является разновидностью возвратной лихорадки, поскольку тоже имеет периоды чередования фебрилитета с ремиссией. Однако волнообразная кривая отличается более плавными переходами, демонстрирующими постепенное нарастание температуры в течение нескольких дней, а затем несколько дней она так же постепенно снижается. Такой лихорадкой сопровождается течение бруцеллеза.

Инверсная лихорадка

Инверсная, или извращённая, лихорадка отличается от других типов температурных кривых тем, что температурный апогей имеет место не в вечернее время, а, наоборот, в утренние часы. Такое течение фебрилитета характерно для продолжительного сепсиса и запущенных форм туберкулёза, а также вирусных болезней.

Неправильная лихорадка

Неправильная лихорадка не имеет чёткого схематического проявления. Она включает в себя сразу все основные типы температурных кривых. Амплитуда колебания температурных значений может быть разнообразной, с разной периодичностью. Тем не менее атипичная форма температурной кривой встречается наиболее часто, сопровождая не только инфекционные заболевания, но и различные стадии ревматизма, гриппа, дизентерии, воспаления в лёгких и т.д.

Независимо от того, какие типы температурных кривых при лихорадке имели место у больного, лихорадка проходит три основных этапа:

- Этап повышения температуры. Под влиянием пирогенов (в случае инфекционных болезней – это внешний фактор, а именно различные патогенные бактерии и вирусы) смещается так называемая «установочная точка» в нейронах. Таким образом, нарушается режим теплоотдачи организма, и имеющаяся температура на данный момент считается ниже нужной, в результате чего организм активно повышает свою температуру.

- Температурный максимум (апогей). Температура тела продолжает увеличиваться до того уровня, на который сместилась «установочная точка», в этот момент достигается температурный максимум, устанавливается равновесие между выработкой и отдачей тепла.

- Ремиссия наступает, когда действие пирогенов ослабевает, и повышенная на тот момент температура тела воспринимается организмом как избыточная. Начинается процесс усиленной теплоотдачи и возвращение установочной точки на прежний уровень.

Источник