Укажите последовательность стадий течения крупозной пневмонии

Крупозная пневмония (долевая пневмония, фибринозная пневмония, плевропневмония). Это самая старая из всех известных форм пневмоний, ее клиническое течение было описано еще Гиппократом. В типичных случаях заболевание характеризуется быстрым внезапным началом, тяжелым течением, критическим разрешением и определенной последовательностью патологоанатомических изменений.Инфекция проникает в организм аэрогенным путем. Быстрое, почти одномоментное поражение целой доли легкого и внезапное начало заболевания дали основание ряду исследователей считать, что в основе его возникновения лежит наличие гиперергической реакции. Организм человека, сенсибилизированный пневмококками, сапрофитирующими в верхних дыхательных путях (типы III и X), дает бурную реакцию на повторное попадание пневмококков в органы дыхания при наличии соответствующих предрасполагающих факторов; охлаждения, переутомления, дистрофии, тяжелого сер- дечно-сосудистого заболевания и т. п. В этих условиях инфекция очень быстро распространяется в пределах легочной паренхимы, поражая целую долю, а иногда и все легкое.

Патологоанатомическая картина при крупозной пневмонии претерпевает эволюцию, характеризующуюся последовательной сменой четырех стадий развития.

Стадия прилива, или гиперемии. В этой стадии капилляры расширены и переполнены кровью, в альвеолах начинает скапливаться серозная жидкость, содержащая небольшое количество эритроцитов, лейкоцитов и клеток слущенного альвеолярного эпителия. Вследствие увеличения количества эритроцитов путем диапедеза и выпадения фибрина эта стадия на 2—3-й сутки болезни переходит в следующую.

Стадия красного опеченения. Полости альвеол в этой стадии заполнены фибрином со значительной примесью эритроцитов, небольшим количеством лейкоцитов и клеток альвеолярного эпителия. Пораженная доля увеличена в объеме, плотна, безвоздушна. Цвет ее на разрезе красно-коричневый. На плевре, окутывающей пораженную долю, имеются фибринозные отложения; они видны также внутри сосудов и лимфатических щелей. В дальнейшем эритроциты подвергаются гемолизу и распаду. Эта стадия длится 2— 3 сут, после чего переходит в следующую.

Стадия серого опеченения. Пораженная доля по- прежнему остается плотной. Цвет ее на разрезе серовато-желто- ватый. В альвеолах содержится фибрин с примесью лейкоцитов, гиперемия отсутствует. На 7—9-е сутки в конце стадии серого опеченения наступает кризис в развитии заболевания и начинается следующая стадия.

Стадия разрешения. Освобождающиеся протеолитиче- ские ферменты вызывают разжижение фибрина, лейкоциты и клетки альвеолярного эпителия подвергаются ожирению и распаду. Разжижающийся экссудат выделяется при отхаркивании и рассасывается по лимфатическим путям.

Клинически крупозная пневмония начинается с потрясающего озноба, повышения температуры до 40°С и выше. Лицо больного гиперемировано, крылья носа раздуваются. Возникают головная боль, боли в боку, возбуждение, одышка. На губах часто появляется herpes. Одним из первых признаков заболевания является кашель, к которому вскоре присоединяется ржавая мокрота.

В стадии прилива перкуторный звук остается нормальным или слегка притупляется, при аускультации отмечается ослабленное везикулярное дыхание. Разлипание стенок альвеол, в которых находится небольшое количество экссудата, приводит к появлению крепитации, именуемой в этой стадии пневмонии crepitatio i n d u x . Она слышна лучше всего на высоте вдоха. В стадии опе- ченения перкуторный звук становится тупым, при аускультации появляется громкое бронхиальное дыхание, шум трения плевры и перикарда. Как правило, отмечается усиленная бронхофония. В стадии разрешения перкуторный звук постепенно становится нормальным, снова появляется крепитация, именуемая в этой стадии crepitatio redux. На 7—9-й день болезни наступает кризис, характеризующийся резким снижением температуры, прекращением одышки, значительным улучшением самочувствия.

Рентгенологическая картина при крупозной пневмонии с долевым распространением достаточно характерна. Ее эволюция полностью соответствует описанной смене патологоанатомических стадий. В стадии прилива отмечается усиление легочного рисунка в пораженной доле вследствие возникающей гиперемии. Прозрачность легочного поля остается обычной или слегка понижается. Корень легкого на стороне поражения несколько расширяется, структура его становится менее отчетливой. При расположении процесса в нижней доле подвижность соответствующего купола диафрагмы уменьшается.

В стадии опеченения, наступающей на 2—3-й сутки от начала болезни, при просвечивании или на снимке выявляется интенсивное затемнение, по локализации соответствующее пораженной доле. От долевого ателектаза затемнение при крупозной пневмонии отличается тем, что оно имеет либо обычные размеры доли, либо даже несколько большие (рис. 139). Кроме того, интенсивность тени по направлению к периферии увеличивается, несмотря на уменьшение объема ткани; при этом однородность тени также повышается. Внимательное изучение характера затемнения показывает, что на его фоне в медиальных отделах видны светлые полоски бронхов крупного и среднего калибра, просвет которых при крупозной пневмонии в большинстве случаев остается свободным (рис. 140). Эти особенности рентгенологической картины крупозной пневмонии также имеют определенное значение в дифференциальной диагностике.

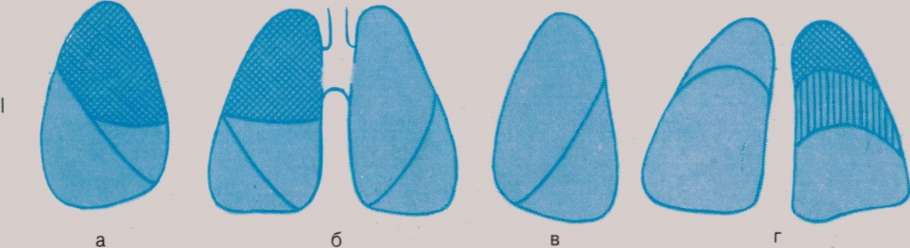

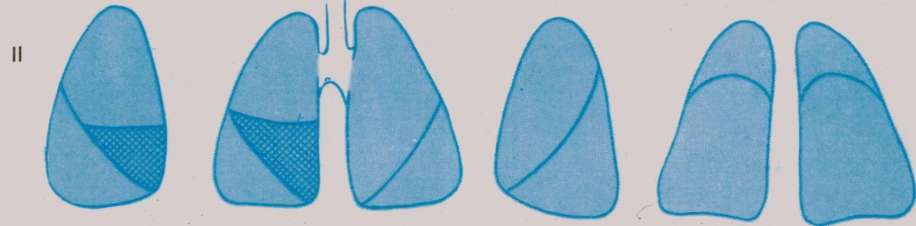

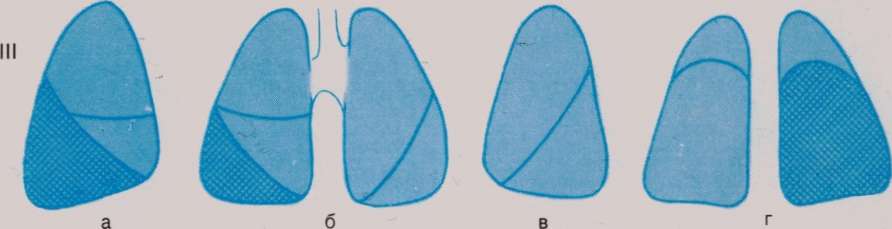

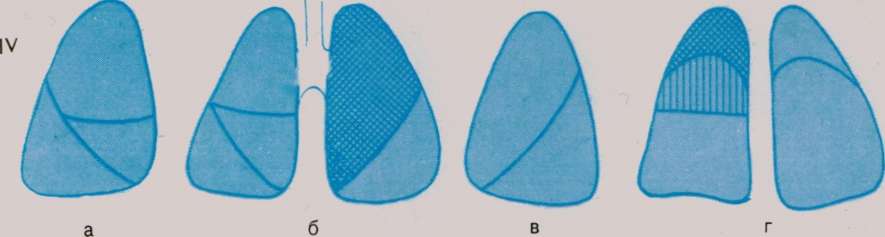

Корень легкого на стороне поражения расширяется и становится неструктурным. Прилежащая плевра уплотняется, в части случаев в плевральной полости обнаруживается выпот, который, как и при других патологических процессах, лучше выявляется в латеропози- ции на боку. Затемнения различных долей при крупозной пневмонии в стадии опеченения столь типичны, что позволяют изучить долевое строение легких лучше, чем при большинстве других процессов (рис. 141).

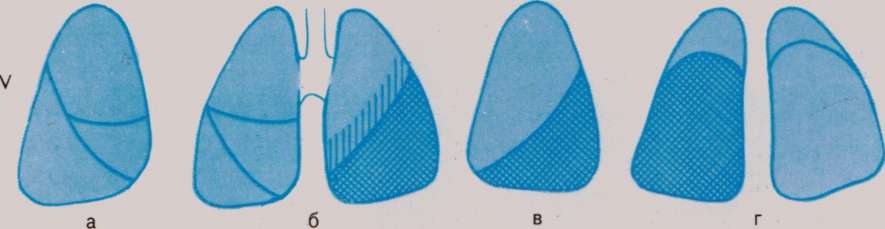

Представленные схемы наглядно иллюстрируют различные скиа- логические закономерности, например постепенное снижение интенсивности тени вследствие уменьшения величины слоя доли, нечеткие очертания тонкого слоя, граница которого располагается косо, и четкие очертания толстого слоя, особенно если граница доли расположена ортоградно.

Срединная тень при крупозной пневмонии, как правило, расположена, как обычно. Само собой разумеется, что рентгенологических различий между стадией красного и серого опеченения нет.

В стадии разрешения пневмонии рентгенологическая картина характеризуетсяпостепенным, но довольно быстрым уменьшением

141. Схематическое изображение рентгенологической картины долевых пневмоний в стадии опеченения [Hirsch ИЛ, 1959].

а — правая боковая проекция; б — прямая передняя; в — левая боковая; г — прямая задняя проекция; I — правая верхняя доля; II — правая средняя доля; III — правая нижняя доля; IV — левая верхняя доля; V — левая нижняя доля.

интенсивности тени, ее фрагментацией и уменьшением в размерах. Тень корня еще длительное время остается расширенной и неструктурной. То же следует сказать и о легочном рисунке на месте бывшего опеченения: он остается усиленным еще на протяжении 2— 3 нед после клинического выздоровления, а плевра, окаймляющая пораженную долю, уплотнена еще дольше (рис. 142, 143). В некоторых случаях изменения в легких могут быть двусторонними; при этом они, как правило, не бывают синхронными.

Рентгенолог должен быть знаком и с некоторыми разновидностями и особенностями течения пневмонии, отражающимися на рентгенологической картине заболевания. Такую разновидность представляет собой, например, так называемая массивная пневмония. Течение ее отличается от течения обычной пневмонии тем, что в период красного опеченения просвет долевого (а при тотальном поражении легкого и главного) бронха полностью обту- рируется фибриновой пробкой. При этом изменяется не только физикальная симптоматика пневмонии, но и рентгенологическая, в частности исчезают характерные светлые полоски просветов

Вопрос 2. Нарушения бронхиальной проводимости (см билет 10 вопрос 2)

Источник

Крупозная пневмония — это острый воспалительный процесс в легочной ткани, занимающий по объему как минимум одну долю органа, поэтому одно из названий патологии — долевая пневмония. Помимо паренхимы легкого, характерно воспаление также покрывающей пораженную долю плевры. Плевропневмония — еще одно название крупозного воспаления легкого.

Крупозная пневмония рассматривается как тяжелое инфекционное заболевание бактериальной этиологии, имеющее некоторые своеобразные клинические черты, специфическую стадийность течения и характерные морфологические изменения в легочной ткани. Чаще она возникает в правом легком, может занимать одну долю и более, крайне тяжелое состояние — двухсторонняя плевропневмония.

Плевропневмония может быть диагностирована как у лиц с предшествующим неблагоприятным фоном в виде хронической бронхолегочной патологии, сниженного иммунитета и т. д., так и у вполне здоровых молодых людей, не жалующихся на проблемы со здоровьем. Эта форма воспаления всегда первична, то есть является самостоятельной, отдельной болезнью, в отличие от бронхопневмонии, зачастую возникающей как осложнение других заболеваний.

Крупозная пневмония от момента появления первых симптомов до разрешения воспаления занимает около 11 дней у людей молодого и среднего возраста без тяжелых сопутствующих болезней. В случае осложнений процесс затягивается на недели и даже дольше.

Крупозная пневмония — болезнь взрослых преимущественно молодого и среднего возраста (20-40 лет). Среди пациентов преобладают люди мужского пола. У детей плевропневмония — исключительная редкость. Долевая пневмония не имеет географических закономерностей распространения, встречаясь повсеместно, однако для нее характерная некоторая сезонность — в весенне-осенние периоды с резкими колебаниями погоды она диагностируется чаще.

На долю крупозной пневмонии приходится до 6% всех случаев смерти от болезней внутренних органов, однако настоящую частоту заболевания проследить сложно из-за разночтений в формулировках диагнозов и причин смерти больных.

Причины крупозной пневмонии

Плевропневмония развивается из-за попадания в легочную ткань микроорганизмов. Среди возбудителей наибольшее значение имеют:

- Пневмококк;

- Палочка Фридлендера (клебсиелла пневмонии);

- Стафило- и стрептококки;

- Эшерихия (кишечная палочка).

На долю пневмоний, вызванных пневмококком, приходится до 95% всех случаев заболевания. При наличии соответствующих условий со стороны организма человека (переохлаждение, иммунодефицит и др.) пневмококк заселяет слизистые оболочки верхних дыхательных путей, проникает в среднее ухо, пазухи черепа, вызывая в них воспаление. Проникая в кровеносное русло, он заносится в легкие, где провоцирует острый воспалительный процесс. Если пневмония не будет вылечена, может развиться менингит и сепсис.

На долю пневмоний, вызванных пневмококком, приходится до 95% всех случаев заболевания. При наличии соответствующих условий со стороны организма человека (переохлаждение, иммунодефицит и др.) пневмококк заселяет слизистые оболочки верхних дыхательных путей, проникает в среднее ухо, пазухи черепа, вызывая в них воспаление. Проникая в кровеносное русло, он заносится в легкие, где провоцирует острый воспалительный процесс. Если пневмония не будет вылечена, может развиться менингит и сепсис.

Факторами риска развития крупозной пневмонии считаются:

- Злоупотребление алкоголем;

- Неполноценное питание, голодание, недостаток витаминов в пище;

- Курение;

- Социально-экономическое неблагополучие.

Стадии крупозной пневмонии

В течении классической плевропневмонии принято выделять четыре стадии, которые могут как идти одна за одной, так и накладываться друг на друга или меняться местами:

- Стадия микробного отека или прилива — характеризуется интенсивным размножением возбудителя в легочной ткани с формированием воспалительного иммунного ответа в виде резкого полнокровия, нарастающего отека, покраснения и уплотнения паренхимы органа;

- Красное опеченение — значительное уплотнение и увеличение в объеме пораженной доли, исчезновение воздушности, покраснение, из-за чего ткань приобретает схожесть с печенью;

- Серое опеченение — легкое очень плотное, суховатое, цвет сменяется с красного на серо-коричневый;

- Стадия разрешения — воспаление начинает рассасываться, а легкое постепенно восстанавливает свою воздушность.

патогенез изменений в легком на примере крупозной пневмонии

В стадию прилива в легком можно рассмотреть расширенные, переполненные кровью сосуды микроциркуляторного русла, скопление отечной жидкости с примесью единичных нейтрофильных лейкоцитов в просветах альвеол и вокруг сосудов, множество колоний активно размножающихся микробов.

Нарастание воспаления приводит к пропотеванию в воспалительный экссудат большого числа красных клеток крови, которые вместе с нейтрофилами и нитями белка фибрина обильно наполняют альвеолярные полости. Именно обилие эритроцитов придает ткани легкого красный цвет и схожесть с печенью.

В стадию серого опеченения эритроциты, попавшие в альвеолы, начинают разрушаться, оставляя после себя бурый пигмент гемосидерин, в то время как лейкоциты и фибрин сохраняются в прежнем виде. На фоне выраженного фибринозно-гнойного воспаления происходит деструкция межальвеолярных перегородок, и сквозь дефекты между альвеолами воспалительный экссудат из нейтрофилов и фибрина распространяется из одной альвеолы в другую. Разрушение стенок альвеол создает предпосылки для недостаточной регенерации в будущем и замещения паренхимы легкого соединительнотканными волокнами. Таким путем будет развиваться пневмофиброз.

В воспалительном выпоте в фазу серого опеченения можно обнаружить как примерно одинаковое количество белка и лейкоцитов, так и преобладание одного из компонентов. Иногда основную массу выпота составляют фибрин и макрофаги, призванные поглощать разрушенные клеточные и тканевые массы.

При разрешении крупозной пневмонии происходит разжижение выпота ферментами нейтрофилов, а затем полужидкое содержимое альвеол всасывается в кровоток, поглощается фагоцитами и выходит с мокротой при кашле. Альвеолы расправляются, очищаются и восстанавливают свою воздушность. Полное очищение легочной ткани от погибших клеток, микробов, белка — идеальный вариант развития событий.

Первая стадия длится 2-3 дня, 2-ая и третья — до 5 суток, а разрешение должно начаться к концу первой недели от момента начала заболевания. Тем не менее, в ряде случаев процесс выходит за границы классических сроков, а стадии серого и красного опеченения могут меняться местами.

Воспаление наружной оболочки пораженной доли — плеврит — обязательный компонент крупозной пневмонии. Плеврит возникает тогда, когда уплотнение и воспалительная инфильтрация легкого достигают поверхностных отделов органа. Плевра при этом утолщается, сосуды ее наполняются кровью, а на поверхности можно увидеть рыхлые серые наложения белка фибрина. Возможно полное рассасывание воспаления на плевре, однако чаще всего оно оставляет после себя плотные рубцы.

Симптоматика плевропневмонии

Характерными клиническими проявлениями крупозной пневмонии считаются:

- Острое начало заболевания со сменой его фаз по мере прогрессирования;

- Подъем температуры до высоких цифр, озноб;

- Сильная интоксикация со слабостью, рвотой, головокружением, сонливостью;

- Болезненность в груди при дыхании;

- Кашель;

- Появление специфической коричневой мокроты.

Самый ранний симптом крупозной пневмонии — сильный озноб, от которого заболевшего в буквальном смысле трясет, а зубы стучат друг о друга. Заболевание начинается внезапно без каких-либо предвестников, чаще — в послеобеденное или вечернее время. Из-за сильной слабости больной стремится лечь в постель. Спустя примерно полчаса озноб несколько ослабевает, уступая место жару из-за подъема температуры до 39 градусов и выше.

Лихорадка продолжается до начала разрешения пневмонического очага и может быть постоянной либо волнообразной. Снижение температуры происходит так же быстро, как и повышение — в виде кризиса, не дольше, чем за сутки, на 7-11 день болезни. Описанная клиническая картина соответствует течению пневмонии без лечения антибиотиками.

Современная антибактериальная терапия существенно меняет продолжительность, стадийность и выраженность плевропневмонии. Так, под действием антибиотиков спустя пару дней температура может нормализоваться, а воспаление не дойдет дальше 1-2 стадий.

Колющая боль в пораженной стороне грудной клетки, которая усиливается при вдохе и выдохе, и кашель — еще два характерных симптома плевропневмонии, которые проявляются уже в первые часы воспаления. Кашель сначала сухой, изматывающий, но уже спустя пару дней появляется «ржавая» и очень тягучая мокрота, объем которой может достигать 150-200 мл ежедневно.

Пациент при крупозной пневмонии беспокоен, лицо его румяное, заметен блеск глаз, крылья носа двигаются активно, указывая на недостаток внешнего дыхания и гипоксию. Частота дыхательных движений достигает 40 в минуту и больше, но дыхание поверхностное из-за боли в груди по причине плеврита.

Объективные перкуторные и аускультативные признаки определяются стадией заболевания:

- В начальном периоде определяется тимпанический звук при постукивании по грудной стенке над очагом поражения, дыхание — везикулярное с крепитацией, которая представляет собой своеобразный трескучий звук, образующийся при слипании и расправлении воспаленных альвеол во время вдоха и выдоха;

- В стадию опеченения легочная паренхима становится плотной, перкуторный звук — тупым, а дыхание — бронхиальное или не прослушивается совсем;

- Фаза разрешения дает возврат крепитации, появление мелкопузырчатых хрипов.

Помимо легких, для крупозной пневмонии характерно вовлечение и других органов в воспалительно-дистрофический процесс. В частности, наблюдаются:

- Изменения со стороны сердца и сосудов: нарушения ритма сердца, тахикардия, снижение артериального давления, признаки ишемических изменений в миокарде по ЭКГ на фоне интоксикации и дистрофии кардиомиоцитов; возможно воспаление миокарда — нарастают признаки сердечной недостаточности (цианоз, одышка, хрипы в легких, клокочущее дыхание), возможен отек легких;

- Со стороны пищеварительной системы — тошнота, рвота, отсутствие аппетита, обложенность языка белым налетом, склонность к запорам, вздутие живота; желтушность кожи и слизистых из-за повышения билирубина в крови;

- Уменьшение объема образуемой почками мочи и содержания хлоридов в ней;

- Ярко выраженные изменения со стороны центральной нервной системы: спутанность, затемнение сознания, судорожный синдром, сильная головная боль, острые психозы, бред на фоне сильнейшей интоксикации.

Помимо классического течения или близкого к нему, крупозная пневмония может принимать атипичные черты:

- Отсутствие озноба у детей;

- Абдоминальные боли, похожие на таковые при аппендиците (чаще у детей);

- Умеренная лихорадка при тяжелом общем состоянии у пожилых пациентов;

- Бред, абстинентный синдром у больных алкоголизмом;

- Наличие неврологической симптоматики при верхнедолевой локализации воспаления.

Диагностика и лечение крупозной пневмонии

Диагностика крупозной пневмонии включает оценку жалоб и объективных данных, а также лабораторные и инструментальные обследования:

- Анализы крови покажут выраженный лейкоцитоз или лейкопению, лимфопению, повышенную СОЭ, нарастание концентрации С-реактивного белка, иммуноглобулинов, церулоплазмина;

- При исследовании мочи можно выявить присутствие в ней белка, цилиндров.

- Рентгенография, КТ;

- Спирометрия;

- Бактериоскопия и посев мокроты.

Основной метод подтверждения диагноза — рентгенография, которая показывает специфические для плевропневмонии признаки:

- Однородность уплотнения доли легкого;

- Четкая реакция со стороны плевры;

- Выпуклые контуры воспаленной доли.

В разные стадии воспаления рентгенологическая картина имеет свои особенности, однако усиление легочного рисунка и расширенные корни легких — постоянные спутники патологии. При осложненном течении плевропневмонии с образованием гнойников на рентгене становятся видны полости распада легочной ткани, которые могут содержать жидкость.

КТ назначают при отсутствии эффекта от проводимого лечения для уточнения характера поражения легкого и для дифференциальной диагностики с другими воспалительными заболеваниями легких и плевры.

Видео: крупознпая пневмония – патаноатомия

Основными принципами лечения крупозной пневмонии считаются:

- Госпитализация, покой, обильное питье;

- Раннее начало антибактериальной пневмонии;

- Дезинтоксикационные мероприятия;

- Восстановление проходимости бронхов;

- Устранение осложнений.

Лечение крупозной пневмонии должно быть начато как можно раньше. Назначение антибиотиков в первые часы от момента установки диагноза существенно улучшает прогноз и уменьшает риск осложнений. Среди антибиотиков наиболее эффективными считаются препараты из группы карбапенемов, цефалоспорины (цефтриаксон, цефепим), защищенные пенициллины (амоксициллин, амоклав), макролиды (макропен, кларитромицин), а также фторхинолоны.

Пациентов с подозрением на крупозную пневмонию обязательно госпитализируют в отделения терапии или пульмонологии, а после подтверждения диагноза назначают постельный режим и полный покой. В случае ухудшения состояния или необходимости интенсивной терапии больного могут перевести в реанимацию.

Снятие симптомов интоксикации начинается с обильного питья под контролем суточного объема мочи. Возможно внутривенное введение растворов (реополиглюкин, гемодез). Для улучшения отхождения мокроты применяют отхаркивающие (амброксол, АЦЦ) и бронхолитические средства (беродуал, атровент) в виде ингаляций, растворов внутрь, сиропов. При наличии признаков гипоксии показана кислородотерапия или искусственная вентиляция легких при тяжелом общем состоянии больного.

Снятие симптомов интоксикации начинается с обильного питья под контролем суточного объема мочи. Возможно внутривенное введение растворов (реополиглюкин, гемодез). Для улучшения отхождения мокроты применяют отхаркивающие (амброксол, АЦЦ) и бронхолитические средства (беродуал, атровент) в виде ингаляций, растворов внутрь, сиропов. При наличии признаков гипоксии показана кислородотерапия или искусственная вентиляция легких при тяжелом общем состоянии больного.

В первые несколько дней, до получения результатов посева, назначаются антибиотики широкого спектра действия. После того, как станет известен возбудитель инфекции, препараты либо меняются на другие, либо оставляются те же при условии чувствительности к ним микробной флоры и наличия положительной динамики в клиническом течении заболевания. Лечение проводят сразу двумя или тремя препаратами, при этом наиболее эффективными считаются комбинации защищенных пенициллинов с макролидами (амоклав+азитромицин), макролидов с цефалоспоринами (азитромицин+цефотаксим, цефдинир).

О положительном действии антибиотиков говорят исчезновение лихорадки в первые три дня от начала терапии, улучшение общего самочувствия благодаря уменьшению интоксикации, а также снижение числа лейкоцитов. Критериями, которые позволяют говорить о стабилизации состояния, считаются:

- Нормальная температура тела или лихорадка до 38 °С;

- Частота дыхания не выше 25 в минуту;

- Систолическое артериальное давление выше 90 мм рт. ст., пульс ниже ста ударов в минуту;

- Ясное сознание, самостоятельный прием пищи.

Осложнения и прогноз

Осложнения крупозной пневмонии могут происходить как в пределах легких, так и в других органах и тканях. К первой группе осложнений относят:

- Образование гнойных полостей (абсцессов) в легком;

- Гангрену легкого, когда омертвению подвергается пораженная доля или все легкое целиком;

- Нарушение регенерации и разрастание фиброзной ткани, которая делает легкое плотным и безвоздушным — карнификация;

- Эмпиема плевры, когда наряду с гнойным воспалением плевры происходит накопление гноя в плевральной полости.

К внелегочным осложнениям относятся вторичные воспалительные гнойные очаги в почках, печени, нервной системе (нефрит, менингит и абсцессы головного мозга, артриты, гепатит и т. д.). Генерализация воспаления в виде сепсиса может привести к расстройству свертывания крови, кровоизлияниям в надпочечники и гибели больного.

Прогноз зависит от тяжести течения пневмонии, исходного состояния пациента, своевременности и полноценности проводимого лечения. В целом, его можно считать благоприятным для жизни, но риск осложнений, в частности — со стороны сердца, все равно довольно высок. Смертность составляет около 4-6%, но у пожилых пациентов с сопутствующей патологией достигает 30%.

Ввиду неспецифичности возбудителей, вызывающих крупозную пневмонию, иммунитет после заболевания не остается, однако предотвратить его можно путем иммунизации специфической вакциной. Вакцинацию рекомендуют пожилым людям, остальным — при наличии сопутствующей патологии. Кроме того, прививка целесообразна работникам дошкольных учреждений образования и школ, которые контактируют с детскими коллективами.

Видео: почему возникает пневмония?

Мнения, советы и обсуждение:

Источник