Внебольничная пневмония пособие для врачей 2010

Внебольничная пневмония. А.С. Белевский

Внебольничная пневмония А.С. Белевский План лекции Определение и классификация Эпидемиология Этиология и патогенез Диагностика Ведение больного Дифференциальный диагноз Профилактика Пневмония — это Острое

Подробнее

ПКВ и ППВ альтернатива или комбинация?

ПКВ и ППВ альтернатива или комбинация? Игнатова Галина Львовна Заведующая кафедрой ФДПО «Южно-уральский государственный медицинский университет» д.м.н., профессор, главный пульмонолог г. Челябинска 27

Подробнее

Внебольничная пневмония

Глава 1 Внебольничная пневмония Введение Во всем мире внебольничная пневмония большая проблема как для поликлинических врачей, так и для работающих в стационаре. Ежегодно регистрируют 5 11 случаев заболевания

Подробнее

ГДЕ ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТА?

44 ГДЕ ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТА? Большинство больных с ВП могут лечиться в амбулаторных условиях, главными достоинствами которых являются удобство и комфорт для пациента, возможность перорального приема антибиотиков,

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» Кафедра поликлинической терапии ТЕМА: Острые бронхиты и пневмонии. Индивидуальная комплексная терапия, клинический разбор пациентов.

Подробнее

Инфекции дыхательных путей и беременность

Инфекции дыхательных путей и беременность Молчанова Ольга Викторовна-д.м.н., зав. кафедрой внутренних болезней ИПКСЗ, главный терапевт пульмонолог МЗ ХК 23.11.2016 Этиология ИДП грипп типов А (H1N1,H3N2)

Подробнее

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«УТВЕРЖДАЮ» Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения

Подробнее

Содержание учебного материала

6 курс, субординатура «Терапия», 2016-2017 учебный год Содержание учебного материала 1. Основная медицинская документация участкового врача-терапевта. Порядок выписки и оформления рецептов на лекарственные

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия» «Утверждено» на заседании кафедры внутренней медицини 1 Заведующая кафедрой Доцент Маслова А.С. Протокол 17

Подробнее

в практике врача-терапевта

в практике врача-терапевта Плевральный выпот — скопление в плевральной полости жидкости при воспалительных процессах в прилежащих органах или листках плевры или при нарушении соотношения между коллоидно-осмотическим

Подробнее

Инфекции нижних дыхательных путей

Инфекции нижних дыхательных путей Особенности пациентов и патологии Основные возбудители Терапия выбора Альтернативная терапия Примечания 1 2 3 4 5 Абсцесс легкого и аспирационная пневмония Bacteroides

Подробнее

ОРАКУЛ РФ ПРОТОКОЛ. Поправка 1

ОРАКУЛ РФ ПРОТОКОЛ Первое ОткРытое исследование синдрома острой декомпенсации сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний в Российской Федерации эпидемиологическое исследование ОРАКУЛ РФ Поправка

Подробнее

Источник

Год утверждения: 2014

Профессиональные ассоциации:

Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации

1. Определение

Внебольничная пневмония (ВП) — острое заболевание, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких.

2. Код по МКБ-10

J13, J14, J15, J16, J18

3. Классификация:

- Типичная

- При выраженных нарушениях иммунитета

- Аспирационная/абсцесс легкого

4. Диагностика

Наиболее достоверен диагноз при наличии клинических, лабораторных и рентгенологических данных ВП.

Подтверждение пневмонии рентгенологическими методами — критерий качественной медпомощи.

Микробиологическая диагностика в амбулаторной практике недостаточно информативна и не оказывает существенного влияния на выбор препарата.

Диагностические исследования не могут задерживать начала антибактериальной терапии.

Дифференциальный диагноз:

- ТЭЛА/инфаркт легкого

- застойная сердечная недостаточность

- злокачественные новообразования

- острый респираторный дистресс-синдром внелегочного происхождения

- лекарственные пневмопатии

- лучевой пневмонит

- васкулиты

- гиперчувствительный пневмонит

- острая эозинофильная пневмония

- облитерирующий бронхиолит с организующей пневмонией

- мукоидная закупорка бронха

5. Определение степени тяжести пневмонии и выбор места лечения пациента

Прогностические шкалы позволяют выделить лиц с низким риском неблагоприятного исхода, которых допустимо лечить амбулаторно, и нуждающихся в госпитализации.

В амбулаторных условиях невозможно в полном объеме определить индекс PSI (the Pneumonia Severity Index).

В амбулаторной практике можно использовать более короткие шкалы CURB-65 или CRB-65, сопоставимые с индексом PSI.

Прогностические шкалы оценивают состояние пациента на момент осмотра без учёта возможности быстрого прогрессирования ВП.

Необходимо учитывать дополнительные факторы, не связанные с тяжестью пневмонии: декомпенсация сопутствующего заболевания, социальные факторы.

Решение о госпитализации – клинический выбор врача.

Тяжелое течение ВП встречается в 20% случаев и является показанием для госпитализации.

5.1. Показания для госпитализации (как минимум один признак):

Объективные данные:

- ЧД ≥30 в мин.

- САД

- ЧСС ≥125/мин

- температура тела <35,5°С или ≥40,0°С

- нарушение сознания

Лабораторные и рентгенологические данные:

- лейкоцитоз >20,0×109/л или <4,0×109/л

- SаО2 <90% (пульсоксиметрия)

- гемоглобин

- многодолевое поражение

- наличие полости распада, плевральный выпот

- быстрое прогрессирование размеров инфильтрата — более 50% за 2 суток

- внелегочные очаги инфекции

- сепсис

Стационарное лечение предпочтительно:

- возраст старше 60 лет

- наличие сопутствующих заболеваний

- беременность

- неэффективность стартовой антибактериальной терапии

- желание пациента и/или членов его семьи

- невозможность адекватного ухода в домашних условиях

6. Рекомендации по ведению и обследованию амбулаторных пациентов

Своевременное назначение антимикробной терапии сокращает продолжительность болезни, уменьшает риск осложнений и снижает смертность от ВП.

Выбор препарата у амбулаторных больных проводится эмпирически.

Клинические и рентгенологические данные не имеют большого значения для определения этиологии.

Минимальный (обязательный) объем исследований включает рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях и клинический анализ крови.

Для выявления сопутствующей кардиальной патологии, угрожающих жизни нарушений ритма, электролитных нарушений обязательна ЭКГ в 12 отведениях.

Рекомендованная длительность временной нетрудоспособности при неосложненной ВП нетяжелого течения — 20 дней (4 визита).

7. Рекомендации по лечению амбулаторных пациентов

Антибактериальную терапию начинают в течение 8 часов с момента диагноза.

Продолжительность антибактериальной терапии 7–10 дней.

При нетяжелом течении предпочтительны пероральные антибиотики.

Нет клинических данных, подтверждающих преимущество какого-либо антибиотика.

Модифицирующие факторы риска, позволяющие сочетание беталактама с макролидом:

- сопутствующие заболевания (ХОБЛ, СД, ХСН, цирроз печени, алкоголизм, наркомания);

- прием антибиотиков ≥2 дней за последние 3 мес.

Частота визита ВОП к пациенту на домашнем режиме с постепенным расширением до общего:

- 1 визит — 1-й день, назначения, телефонный звонок на след. день после начала лечения

- 2 визит — 3-й день при отсутствии эффекта — пересмотр лечения, диагноза и показаний к госпитализации

- 3 визит – 6 -7 день

- 4-визит – 10 — 14 день

Обязательная антибактериальная терапия

Нетяжелая ВП у пациентов до 60 лет без сопутствующих заболеваний, за последние 3 мес. не принимавших антибиотики ≥2 дней

Начальная терапия:

Вариант 1 Аминопенициллины:

- 0,5–1 г амоксициллина 3 раза/сут во время еды

При неэффективности замена:

- 0,5 г азитромицина 1 раз/сут до еды

Вариант 2 Макролиды:

- 0,5 г азитромицина 1 раз/сут до еды или 0,5 г кларитромицина 2 раза/сут независимо от еды или 1г кларитромицина CP 1 раз/сут во время еды

При неэффективности замена:

- на 0,625 г амоксициллина/клавуланата 3 раза/сут во время еды или 0,5 г левофлоксацина 1 раз/сут независимо от еды или 0,4 г моксифлоксацина 1 раз в сутки независимо от еды.

Нетяжелая ВП у пациентов ≥60 лет и/или с сопутствующими заболеваниями и/или принимавшими антибиотики ≥2 дней за последние 3 мес.

Начальная терапия (на выбор):

Ингибиторозащищенные пенициллины:

- 0,625 г амоксициллина/клавуланата 3 раза/сут во время еды или 1 г 2 раза/сут

Цефалоспорины II поколения:

- 0,5 г цефуроксима акцетила 2 раза/сут после еды

Респираторные фторхонолоны:

- 0,5 г левофлоксацина 1 раз/сут независимо от еды или 0,4 г моксифлоксацина 1 раз/сут независимо от еды

Сочетание беталактамного антибиотика с макролидом:

- в/в 1,2 г амоксициллина/ клавуланата 3 раза/сутки или 1–2г ампициллина/сульбактама 4 раза/сут или 1–2 г цефотаксима 2–3 раза/сут или 1–2 г цефтриаксона 1 раз/сут или в/м в сочетании с азитромицином 0,5 г в сутки до еды

При неэффективности начальной терапии замена:

- 0,5 г азитромицина 1 раз/сут до еды или 0,5 г кларитромицина 2 раза/сутки независимо от еды или 1г кларитромицина CP 1 раз/сут во время еды или 0,5 г левофлоксацина 1раз/сут независимо от еды или 0,4 г моксифлоксацина 1 раз/сутки независимо от еды

Дополнительная лекарственная терапия (по показаниям):

- НПВС

- Бронхолитики

- Физиотерапия (со 2-й недели)

7.1. Критерии достаточности антибактериальной терапии:

- температура тела <37,5 °С

- отсутствие интоксикации

- ЧД

- отсутствие гнойной мокроты

- отсутствие отрицательной рентгенологической динамики

- нейтрофилов <80%, юных форм <6%

7.2. Продолжительность антибактериальной терапии.

Не основание для продолжения антибактериальной терапии или смены антибиотика:

- Субфебрилитет

- Остаточные изменения на рентгенограмме

- Сухой кашель

- Сухие хрипы

- Увеличение СОЭ

8. Профилактика

Вакцинация всех с факторами риска пневмококковых заболеваний и осложнений гриппа.

Вакцины вводят при отсутствии признаков острой инфекции, одновременно в разные участки.

Основное показание для вакцинации — возраст старше 65 лет.

Рекомендуется неконъюгированная пневмококковая вакцина:

- старше 65 лет без иммунодефицита

- от 2 до 65 лет при хронических заболеваниях (ССС, ХОБЛ, СД, цирроз печени, алкоголизм), ликворее, асплении.

Вакцинация против гриппа лиц старше 65 лет менее эффективна, но снижает частоту эпизодов инфекции ВДП, внебольничной пневмонии, госпитализации и смерти.

Против гриппа рекомендовано вакцинировать:

- старше 50 лет

- проживающих в домах длительного ухода

- при хронических бронхолегочных и ССЗ

- с СД, заболеваниями почек, гемоглобинопатиями, иммунодефицитными состояниями

- во II–III триместрах беременности

Источник

Внебольничная пневмония (ВП) относится кнаиболее частым заболеваниям учеловека иявляется одной изведущих причин смерти отинфекционных болезней. ВП— острое заболевание, возникающее вовнебольничных условиях ихарактеризующееся очаговым поражением респираторных отделов легких свнутриальвеолярной экссудацией. Выявляется при объективном ирентгенологическом обследовании. Протекает свыраженными вразличной степени симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты (возможно, гнойной), боль вгрудной клетке, одышка) [1–3].

Этиологическая структура ВП может различаться в зависимости от возраста больных, тяжести течения заболевания, наличия сопутствующей патологии. Наиболее частым возбудителем ВП является пневмококк Streptococcus (S.) pneumoniae (30–50% случаев заболевания), который может вызывать как нетяжелые, так и тяжелые пневмонии с высокой летальностью. На долю так называемых атипичных микроорганизмов в сумме приходится от 8 до 30% случаев заболевания: Chlamydophila (С.) pneumonae, Mycoplasma pneumonae, Legionella pneumophila (для них характерно тяжелое течение заболевания с высокой летальностью). Атипичные возбудители чаще встречаются у пациентов молодого и среднего возраста, вызывают нетяжелое течение заболевания, возможны вспышки инфекции в организованных коллективах (воинские подразделения, школы). К редким (3–5%) возбудителям ВП относятся: Haemophilus (Н.) influenzae (обычно у курильщиков и/или на фоне хронического бронхита), Staphylococcus (S.) aureus (у пациентов пожилого возраста, после перенесенного гриппа), Klebsiella pneumoniae, еще реже — другие энтеробактерии. В очень редких случаях ВП может вызывать Pseudomonas aeruginosa (у больных муковисцидозом, при наличии бронхоэктазов), Escherichia coli (у пациентов пожилого возраста, с факторами риска: сахарным диабетом (СД), декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН) и др.). Нередко у взрослых пациентов, переносящих ВП, выявляется смешанная или коинфекция [3–6].

Тяжесть пневмонии может быть различной и во многом определяется характером возбудителя. Наиболее тяжелое течение (с высокой частотой развития осложнений и летальных исходов) отмечается у больных с пневмонией, вызванной Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., метициллин-резистентными штаммами S. aureus. С другой стороны, тяжесть течения зависит от своевременного начала антибактериальной терапии (АБТ). По данным клинических исследований, раннее назначение антибактериальных лекарственных средств (ЛС) является наиболее важным фактором, уменьшающим смертность больных. Наконец, более тяжелое течение пневмонии наблюдается у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: СД, тяжелой ХСН, почечной и печеночной недостаточностью, а также у лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Смертность от пневмонии у больных старше 75 лет в 10–15 раз выше, чем в целом в популяции [1–3].

Помимо неспецифических изменений в крови (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ, уровня СРБ, гиперглобулинемия) для пневмонии характерно изменение кислотно-щелочного состояния и газового состава крови. Основным рентгенологическим признаком пневмонии является обнаружение «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких. При появлении очагов деструкции участки инфильтрации становятся неоднородными, с участками просветления. Заподозрить у больного пневмонию можно на основании клиники и данных объективного осмотра, однако диагноз подтверждается только при наличии рентгенологических изменений. Диагноз ВП может быть установлен только на основании клинической картины заболевания и данных физического обследования без проведения рентгенологического исследования. Однако рентгенография грудной клетки целесообразна в плане оценки тяжести заболевания и решения вопроса о госпитализации [1, 2, 6, 10, 11].

Для определения этиологии пневмонии используют бактериологическое исследование крови и клинического материала, полученного из дыхательных путей (мокрота, транстрахеальный аспират, жидкость, полученная при бронхоальвеолярном лаваже). Чаще всего лечение пневмонии остается эмпирическим, т. к. от начала лечения до получения данных из лаборатории проходит 2–3 сут, кроме того, примерно в 50% случаев выявить возбудитель не удается. На практике нередко доля выявленных возбудителей не превышает 20–25%. Таким образом, в реальных условиях АБТ практически всегда является эмпирической, по крайней мере, в первые дни болезни. Важно начинать АБТ в течение первых 4–6 ч с момента госпитализации пациентов, с подбором оптимального режима терапии у различных групп больных [1, 2, 6, 10].

При амбулаторном лечении и терапии нетяжелых форм заболевания следует отдавать предпочтение таблетированным антибактериальным ЛС, больные с тяжелым течением пневмонии должны получать антибиотики в/в. При улучшении состояния возможен переход с в/в формы ЛС на таблетированную (так называемая ступенчатая терапия). К диагностическому минимуму относятся рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях и общий анализ крови [1–3, 6].

Для рационального выбора антибиотика принципиальное значение имеет знание этиологии инфекций, особенно респираторных, что позволяет в определенных ситуациях исключить необоснованное назначение антимикробных препаратов (АМП). При некоторых инфекциях возможны как бактериальная, так и вирусная этиология — назначение антибиотика в этих ситуациях должно быть тщательно обоснованным и может быть оправданным при высоком риске осложнений или плохом прогнозе заболевания. Основные принципы рационального применения АМП в амбулаторной практике [4, 5]:

1. АМП следует назначать только при наличии обоснованных показаний: наличия документированной или предполагаемой бактериальной инфекции (кроме ограниченного числа случаев антибиотикопрофилактики).

2. Выбор оптимального режима АБТ следует осуществлять с учетом фармакокинетики и фармакодинамики антибиотика, что подразумевает назначение адекватного антибиотика в адекватной дозе при планируемой адекватной длительности терапии.

3. При выборе АМП необходимо знать региональную ситуацию с антибиотикорезистентностью наиболее актуальных возбудителей и учитывать наличие у пациента риска инфицирования данными устойчивыми возбудителями.

4. Избегать назначения АМП низкого качества и с недоказанной эффективностью.

5. Избегать необоснованного профилактического назначения антибактериальных, антифунгальных и противовирусных средств.

6. Оценку эффективности АБТ следует проводить в интервале 48–72 ч после начала лечения.

7. Необходимо объяснять пациентам вред несоблюдения предписанного режима АБТ и опасность самолечения антибиотиками.

8. Способствовать соблюдению пациентами предписанного режима применения АМП (препарат, суточная доза, кратность приема, длительность применения).

9. Использовать в практической работе возможности микробиологической лаборатории и активно внедрять экспресс-методы этиологической диагностики инфекций.

10. Использовать в качестве руководства практические рекомендации экспертов, основанные на доказательной медицине [4, 5, 10, 11].

При лечении пациентов с ВП следует дифференцированно подходить к выбору АМП с учетом возраста, тяжести состояния, наличия сопутствующих заболеваний, места нахождения пациента (дома, в общей палате стационара, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)), предшествующей АБТ, применения глюкокортикоидов и др.

В случае нетяжелого течения ВП, при возрасте больного до 50 лет, без выраженных нарушений иммунитета и без сопутствующих заболеваний лечение следует проводить амбулаторно. При отсутствии в анамнезе приема АМП более 3 мес. препаратом выбора следует считать β-лактамный аминопенициллин — амоксициллин внутрь 0,5 г 3 р./сут или 1,0 г 2 р./сут. Препаратами альтернативы при аллергии на β-лактамы являются современные макролиды: кларитромицин внутрь 0,5 г 2 р./сут, азитромицин внутрь 0,5 г 1 р./сут или джозамицин внутрь 1,0 г 2 р./сут. Длительность терапии — 7 дней, для азитромицина — 3 дня. Альтернативной терапией (препаратами резерва) служат ингибиторозащищенный β-лактам амоксициллин / клавулановая кислота (внутрь 0,625 г 3 р./сут или 1,0 г 2 р./сут) и респираторные фторхинолоны (левофлоксацин 0,5 г 1 р./сут, моксифлоксацин 0,4 г 1 р./сут, гемифлоксацин 0,32 г 1 р./сут). При инфекции H. influenzae показаны цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон). Высокой эффективностью в отношении S. pneumoniae (в т. ч. пенициллинорезистентного) обладают ванкомицин и линезолид [3–9].

В случае нетяжелого течения ВП у пациентов с факторами риска появления антибиотикорезистентных пневмококков или грамотрицательной микрофлоры (возраст 65 лет и старше, сердечно-сосудистые или бронхолегочные заболевания, терапия АМП в течение предшествующих 3 мес. и др.) основными возбудителями являются S. pneumoniae, H. influenzae, C. pneumoniae, S. аureus и Enterobacteriaceae. Препаратом выбора стоит считать ингибиторозащищенный амоксициллин / клавулановую кислоту внутрь 0,625 г 3 р./сут или 1,0 г 2 р./сут (или амоксициллин/сульбактам). При неэффективности стартовой терапии препаратами первой линии к лечению следует добавить макролид (джозамицин внутрь 1,0 г 2 р./сут, азитромицин внутрь 0,5 г 1 р./сут, кларитромицин внутрь 0,5 г 2 р./сут). Альтернативной терапией является монотерапия фторхинолоном III–IV поколения (левофлоксацин внутрь 0,5 г 1 р./сут, моксифлоксацин внутрь 0,4 г 1 р./сут) или цефуроксим аксетил внутрь 0,5 г 2 р./сут. В рекомендациях отмечено, что распространенную в некоторых регионах практику широкого использования аминогликозидов (гентамицин и др.), цефазолина и ципрофлоксацина при лечении ВП следует признать ошибочной, т. к. они не активны в отношении ключевых возбудителей ВП [3–9].

Общая продолжительность лечения, как правило, составляет 7–10 дней (отменяется препарат через несколько дней после нормализации температуры тела), однако при наличии микоплазменной или легионеллезной пневмонии продолжительность лечения составляет 2–3 нед. Более длительного лечения требуют больные, у которых развились осложнения пневмонии. Помимо антибактериальных ЛС при лечении пневмонии применяют инфузионную терапию (восполнение дефицита жидкости) и симптоматические средства (нестероидные противовоспалительные препараты, муколитики и др.) [1, 2].

Оценку эффективности лечения следует проводить через 48 ч после его начала. При этом снижение температуры тела и уменьшение выраженности симптомов заболевания позволяют считать лечение эффективным. Спустя 10–14 сут от начала лечения следует оценить эффективность терапии по данным рентгенологического исследования (уменьшение инфильтрации или восстановление прозрачности легочных полей). Дополнительно оценить эффективность лечения можно, опираясь на результаты повторного бактериологического исследования, динамику лабораторных показателей [1–3, 6].

Согласно практическим рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых (2010 г.), госпитализация при подтвержденном диагнозе ВП показана при наличии как минимум одного из следующих признаков:

1. Данные физического обследования: частота дыхания >30/мин; диастолическое АД <60 мм рт. ст.; систолическое АД <90 мм рт. ст.; частота сердечных сокращений >125/мин; температура тела <35,5 или >39,9°С; нарушение сознания.

2. Лабораторные и рентгенологические данные: количество лейкоцитов периферической крови <4,0×109/л или >20,0×109/л; SaO2 <92% (по данным пульсоксиметрии), РаО2 <60 мм рт. ст. и/или РаСО2 >50 мм рт. ст. при дыхании комнатным воздухом; креатинин сыворотки крови >176,7 мкмоль/л или азот мочевины >7,0 ммоль/л (азот мочевины = мочевина, ммоль/л/2,14); пневмоническая инфильтрация, локализующаяся более чем в одной доле; наличие полости (полостей) распада; плевральный выпот; быстрое прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких (увеличение размеров инфильтрации >50% в течение ближайших 2 сут); гематокрит <30% или гемоглобин <90 г/л; внелегочные очаги инфекции (менингит, септический артрит и др.); сепсис или полиорганная недостаточность, проявляющаяся метаболическим ацидозом (pH<7,35), коагулопатией.

3. Невозможность адекватного ухода и выполнения всех врачебных предписаний в домашних условиях [6].

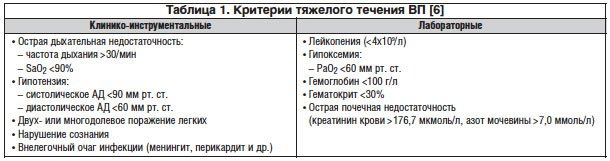

При тяжелой ВП (табл. 1) (выраженная дыхательная недостаточность и/или присутствуют признаки тяжелого сепсиса и др.) целесообразно начинать терапию с парентеральных антибиотиков, показана госпитализация в терапевтическое отделение или ОРИТ, также крайне важным является проведение быстрой оценки тяжести состояния пациента, требующего неотложной терапии [6].

Рекомендуемыми препаратами в случае лечения тяжелой ВП следует считать в/в цефалоспорины III поколения, ингибиторозащищенные пенициллины (амоксициллин / клавулановая кислота) или карбапенемы без антисинегнойной активности (эртапенем) в комбинации с макролидами для в/в введения (эритромицин, кларитромицин, спирамицин, азитромицин). При наличии факторов риска Pseudomonas аeruginosa-инфекции (бронхоэктазы, прием системных глюкокортикоидов, терапия антибиотиками широкого спектра действия более 7 дней в течение последнего месяца, истощение) препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин / клавулановая кислота, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем), ципрофлоксацин. Все вышеуказанные препараты можно применять в монотерапии или комбинации с аминогликозидами II–III поколения. При подозрении на аспирацию целесообразно использовать амоксициллин / клавулановую кислоту, цефоперазон/ сульбактам, тикарциллин / клавулановую кислоту, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем). Назначение антибиотиков должно быть неотложным; отсрочка в их назначении на 4 ч и более существенно ухудшает прогноз [6, 7].

Источник