Внутрибольничная пневмония у детей лечение

Лечение в домашних условиях разрешается в том случае, если болезнь протекает в легкой форме и отсутствует угроза для жизни ребенка, нет процессов интоксикации и дыхательной недостаточности. Также в группе меньшего риска находятся дети после 3-х лет.

Имеет большое значение санитарная обстановка в квартире, а также возможность оказания больному ребенку необходимого ухода.

При этом, даже находясь на домашнем лечении, ребенка нужно показывать врачу с целью контроля состояния его здоровья и внесения корректировок в процесс лечения.

Если состояние ребенка не становится лучше, его направляют на сдачу лабораторных анализов и рентген — обследование. Данные этих исследований позволяют принять решение о дальнейшей тактике лечения и направлении ребенка в стационар.

Наряду с приемом лекарственных средств, назначенных врачом, в больнице используются физиотерапевтические процедуры:

- — массаж;

- — электрофорез;

- — прогревание.

- к

С помощью электрофореза и противовоспалительного лекарства, например, димексида, можно быстро убрать воспаление дыхательных путей и сократить срок заболевания.

Данная процедура облегчает попадание лекарственных средств к местам пораженной легочной ткани. Благодаря электрофорезу в них накапливается лекарство, которое оказывает затем длительный эффект.

Лечение детской пневмонии в домашних условиях

Для лечения дома педиатры советуют соблюдать постельный режим, почаще проветривать комнату, где находится больной ребенок.

Кроме того, важно обеспечить больному постоянное теплое питье. Особенно полезны при пневмонии натуральные соки или морсы.

Пищу нужно готовить легкоусвояемую, а также давать ребенку больше фруктов и овощей.

Кроме того, следует обязательно посещать поликлинику для проведения курсов электрофореза и физиотерапевтических процедур.

Лечение детской пневмонии в стационаре

Лечение пневмонии в стационаре назначается при следующих обстоятельствах:

- Возраст до 3–х лет;

- Осложнения пневмонии;

- Нарушение кровоснабжения;

- Имеющиеся хронические болезни;

- Недоношенность ребенка;

- Низкий статус семьи;

- Врожденные пороки развития и другие.

В стационаре больного ребенка лечат с помощью антибактериальных препаратов:

- — сумамеда;

- — супракса;

- — цефазолина;

- — а также симптоматических средств, например, амброксола.

- к

Большое внимание уделяется общему укреплению организма. Здесь же может быть выполнено:

- Электрофорез с димексидом;

- Инъекции витаминов;

- Противовоспалительные ингаляции.

Лечение детской пневмонии антибиотиками

При выборе антибиотиков врач анализирует состояние больного и результаты рентгенографии. Если диагноз установлен или ребенок находится в тяжелом состоянии, то антибиотики назначаются сразу же.

После того, как будет пройден курс антибактериальной терапии, педиатр должен назначить прием биопрепаратов.

Оценить эффект от приема антибиотиков и правильности выбранного лечения можно практически через сутки, так как ребенку становится значительно легче, у него снижается температура и пневмонические изменения. При этом хрипы, наоборот, могут стать более выраженными.

В таком случае не нужно заменять препарат на другой, более действенный. Кроме того, при улучшении состояния можно заменить инъекции оральным приемом препаратов.

Обычно антибиотики для лечения пневмонии назначаются детям на 6 дней максимум.

При отсутствии положительного эффекта от лечения, сохранении высокой температуры и пневмонической инфильтрации по рентгеновским снимкам, нужно искать другую схему лечения.

Добавлять новый антибактериальный препарат или вообще заменять его нужно через 36 часов, а в тяжелых случаях и через 24ч.

Изоляция при детской пневмонии

Чтобы больной ребенок не заразил других детей в отделении и не получил дополнительную инфекцию, его помещают в изолированный бокс. Часто вместе с ребенком находится его мать.

Больничную палату обязательно кварцуют и проветривают, а также выполняют все необходимые санитарные процедуры.

При наличии осложнений детей, больных пневмонией, помещают в хирургическое отделение. Это становится необходимым, если имеет опасность разрушения тканей организма и может потребоваться операция.

К таким осложнениям относится, в частности:

- — гнойный плеврит;

- — абсцессы.

- к

При этом антибиотики и другие необходимые препараты нужно продолжать принимать. Время нахождения в хирургическом отделении зависит от состояния больного.

При рубцевании очага легких ребенка переводят в педиатрию для дальнейшего лечения.

Пневмония у детей не приговор. Ее можно быстро вылечить и не допустить осложнений, важно только вовремя обратиться к врачу и правильно поставить диагноз.

Источник

Внутрибольничная пневмония – воспаление легких, развивающееся у пациентов в условиях стационара. Патология проявляется спустя 48-72 часа после госпитализации больных, у которых ранее не обнаруживалось признаков пневмонии.

Характерные симптомы – повышение температуры тела, кашель, учащенное дыхание, увеличение количества лейкоцитов в крови. Патология протекает в атипичной форме со стертой клинической картиной.

Внутрибольничное (нозокоминальное, госпитальное) воспаление легких относится к госпитальным инфекциям. Оно поражает до 1 % пациентов стационаров, при этом в реанимационных отделениях заболеваемость достигает 5-10%.

Для заболевания характерна высокая летальность, которая колеблется от 10 до 80% (в среднем 30%) в зависимости от общего состояния больного и типа возбудителя.

Болезнь поражает преимущественно лежачих пациентов, особенно находящихся на искусственной вентиляции легких. Течение заболевания тяжелое, что связано с чрезвычайной устойчивостью штаммов возбудителей госпитальных инфекций к антисептическим средствам и антибиотикам.

Причины пневмонии

Пневмонию вызывают типы бактерий:

- кишечная палочка;

- синегнойная палочка;

- золотистый стафилококк;

- палочка Фридлендера (клебсиелла);

- протей;

- микоплазмы;

- легионеллы;

- серрации.

Большинство инфекционных агентов относится к условно-патогенным микроорганизмам, которые в условиях больницы приобретают устойчивость к антимикробным препаратам.

Грамотрицательная флора вызывает воспаление легочных тканей в 60% случаев, грамположительная (золотистый стафилококк) – в 13%. На долю анаэробных бактерий приходится 20% заболеваемости, а легионеллы поражают до 4% пациентов.

Внутрибольничные пневмонии вирусной этиологии встречаются относительно редко. Инфекционными агентами выступают вирусы гриппа (тип А и В), респираторно-синцитиальный вирус человека, цитомегаловирус.

Патогенные микроорганизмы могут попадать в легкие при вдыхании содержимого желудка или носоглотки, а также гематогенным путем из отдаленных инфекционных очагов.

Развитию заболевания способствуют факторы:

- гипокинезия;

- пожилой возраст;

- пребывание в условиях стационара;

- бесконтрольный прием антибиотиков в анамнезе;

- иммуносупрессия;

- оперативные вмешательства;

- травмы, кровопотери;

- застойные явления в малом круге кровообращения;

- хронические болезни респираторного тракта;

- вредные привычки, неблагоприятная экологическая обстановка;

- введение в дыхательные пути медицинских инструментов (интубационной трубки, бронхоскопа);

- неврологические патологии с нарушением кашлевых и глотательных рефлексов;

- коматозное состояние.

В особую группу риска попадают люди, находящиеся на искусственной вентиляции легких. Чем дольше больной находится на аппаратном дыхании, тем выше вероятность развития легочного воспаления.

Высокая степень заболеваемости у обездвиженных больных в послеоперационном периоде связана с недостаточной вентиляцией легких и нарушением дренажа бронхиального дерева.

Патогенез

Различают экзогенное (извне) и эндогенное (внутреннее) инфицирование. Экзогенное связано с попаданием патогенных микробов из внешней среды – вдыхание грязного воздуха, заражение от других пациентов или медицинских работников, инфицирование через медицинские инструменты.

Эндогенный путь подразумевает гематогенное (через кровь) перемещение возбудителей в легочную ткань из отдаленных очагов инфекции, которая уже присутствует в организме.

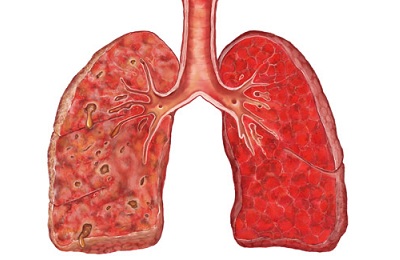

На месте проникновения возбудителя в легкое возникает локальный воспалительный процесс, которой распространяется по органу. Развитие иммунно-воспалительной реакции приводит к нарушениям микроциркуляции, что в свою очередь провоцирует появление ателектатических участков.

Такие изменения ведут к дыхательной недостаточности. Если процесс не купировать, может развиваться полиорганная недостаточность, которая заканчиваются летальным исходом.

Осложнения пневмонии

Внутрибольничная пневмония, возбудитель которой устойчив к антибактериальным препаратам может быть осложнена:

- гангреной легкого;

- абсцессами в легочных тканях;

- плевритом;

- плевральной эмпиемой (скоплением гноя в плевральной полости);

- воспалением сердечных оболочек (перикарда, эндокарда);

- менингитом;

- легочным отеком;

- сепсисом.

Вследствие фиброза после выздоровления на легких часто остаются рубцы.

Классификация

В зависимости от сроков возникновения госпитальное воспаление легких бывает ранним и поздним. К раннему типу заболевания относятся случаи эндогенного инфицирования (на момент госпитализации инфекция присутствовала в организме человека).

Болезнь вызвана условно-патогенной микрофлорой верхних дыхательных путей, которая чувствительна к антибиотикам, что делает прогнозы патологии более благоприятными.

Поздняя внутрибольничная пневмония проявляется спустя пять или более дней лечения в условиях стационара. Она возникает под воздействием больничных штаммов грамотрицательных бактерий, которые выработали резистентность (устойчивость) к большинству антибиотиков. Прогноз заболевания при поздних формах заболевания осторожный.

Классификация по этиологическим факторам включает 3 формы:

- Вентилятор-ассоциативная. Возникает при искусственной вентиляции легких.

- Послеоперационная. Наблюдается на фоне застойных явлений и нарушения вентиляции легких.

- Аспирационная. Развивается при попадании содержимого носоглотки, ротовой полости или желудка в респираторный тракт.

Формы нозокоминального воспаления легких могут иметь смешанный характер, что усугубляет тяжесть течения, и ухудшает прогноз заболевания.

Симптомы заболевания

Особенности внутрибольничной пневмонии связаны с размытостью картины, вследствие основного заболевания, тяжести состояния, последствий хирургической операции.

Пациенты жалуются на кашель, одышку, болезненные ощущения в грудной клетке, признаки общей интоксикации (слабость, головную боль, озноб и т.д.).

Если больной без сознания, на развитие легочного воспаления указывают:

- повышение температуры тела (лихорадка);

- изменение количества мокроты, ее вязкости, цвета, запаха;

- тахикардия;

- тахипноэ;

- цианоз кожных покровов и слизистых оболочек.

Диагностика

При постановке диагноза учитываются данные анамнеза, клинического обследования, а также результаты инструментальных и лабораторных исследований.

На развитие госпитального воспаления легких указывает:

- срок поступления больного (не менее 48 часов пребывания в стационаре);

- повышение температуры тела выше 38 градусов Цельсия;

- усиленное отделение мокроты;

- кашель;

- учащение дыхания и сердцебиения;

- влажные хрипы;

- крепитация (хрустящий звук) на вдохе.

На рентгеновских снимках обнаруживаются признаки инфильтрации легочной ткани. Клинический анализ крови выявляет лейкоцитоз, а биохимический – артериальную гипоксемию.

При внутрибольничной пневмонии клинические рекомендации включают проведение бактериальных исследований. Идентификацию возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам осуществляют с помощью посева мокроты или смывов из бронхов на питательные среды.

Полученные колонии используют для антибиотикограммы. С целью быстрого определения типа инфекционного агента целесообразно использовать микроскопию, иммуноферментный анализ или проводить исследование методом полимеразной цепной реакции.

Лечение внутрибольничной пневмонии

Основная сложность терапии связана с высокой устойчивостью больничных штаммов микроорганизмов к противомикробным средствам. На начальных этапах лечения применяют антибиотики широко спектра действия. После идентификации возбудителя и проведения антибиотикограммы препарат меняют на наиболее действенный по отношению к конкретному инфекционному агенту.

Кишечная палочка и клебсиелла чувствительны к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения, фторхинолонам, пенициллинам. Для лечения синегнойных инфекций целесообразно использовать комбинацию цефалоспоринов и аминогликозидов. Против грамположительных используют цефазолин, амоксициллин, клавулановую кислоту. Если заболевание вызвано микроскопическими грибами применяют противогрибковые средства – вориконазол, эхинокандиды (каспофунгин).

На начальных этапах антибиотикотерапии препараты вводят внутривенно. Если пациент положительно реагирует на лечение, допускаются внутримышечные инъекции или прием медикаментов перорально. Введение антибиотиков продолжают от двух до трех недель, контролируя динамику болезни.

Параллельно с антибиотикотерапией проводят санацию бронхиального дерева с использованием нейтральных растворов, удаление слизи из трахеи аспиратором, введение лечебных аэрозолей в дыхательные пути (ингаляции).

Лечение внутрибольничных пневмоний подразумевает применение инфузионной терапии, направленной на снижение интоксикации и восстановление электролитного баланса организма. В качестве симптоматического лечения назначают жаропонижающие средства, нестероидные противовоспалительные препараты, бронхолитики и муколитики.

Рекомендуются дыхательные упражнения, активные движения (или периодическая смена положения), лечебная физкультура и т.д. Интенсивность двигательного режима определяется общим состоянием пациента.

Прогноз патологии

Исход патологии зависит от своевременности диагностики и лечения, чувствительности возбудителя к антимикробным средствам, общего состояния пациента. При благоприятном течении больные полностью выздоравливают. К последствиям тяжелой формы заболевания относится инвалидизация и даже летальный исход.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и плановую замену средств дезинфекции, особенно в помещениях реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.

Автор:

Глушко Раиса

Терапевт, пульмонолог, иммунолог

Источник

Внутрибольничными пневмониями называются воспалительные заболевания легких с поражением альвеол, которые возникают спустя двое и более суток после госпитализации больного. При этом главную роль в установлении этого диагноза играет исключение инфицирования вне стационара и отсутствие признаков инкубационного периода на момент поступления в лечебное учреждение. Таким образом, нозокомиальная пневмония – воспаление легких, приобретенное в период нахождения больного в пределах лечебного учреждения.

Согласно данным медицинской статистики, внутрибольничная пневмония возникает у 1% стационарных больных, при этом около 40% из них – пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии.

Причины внутрибольничной пневмонии

Эта разновидность пневмонии является трудно излечимой, поскольку внутрибольничная инфекция чрезвычайно устойчива к стандартной антибиотикотерапии. Госпитальная пневмония протекает со своими особенностями и требует специфического лечения.

Этиология (причина) внутрибольничных пневмоний специфична и часто зависит от отделения, в которое был госпитализирован больной:

- В реанимационных отделениях (особенно при применении аппарата искусственной вентиляции легких) – стрептококки, энтеробактерии, гемофильная палочка, золотистый стафилококк, синегнойная палочка,

-

В пульмонологических отделениях – синегнойная палочка, энтерококки, клебсиелла,

В пульмонологических отделениях – синегнойная палочка, энтерококки, клебсиелла, - В урологических стационарах – кишечная палочка, протей, энтерококки,

- В отделениях хирургии – золотистый стафилококк, кишечная палочка, протей, синегнойная палочка,

- В гематологии – кишечная палочка, клебсиелла, синегнойная палочка,

- В дерматовенерологических стационарах – золотистый стафилококк, кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк.

Наиболее частыми этиологическими факторами возникновения нозокомиальной пневмонии являются синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

К факторам, способствующим развитию внутригоспитальной пневмонии, относятся:

- аспирация (вдыхание) содержимого желудка (в бессознательном состоянии или коме),

- наличие хронического очага инфекции в организме больного,

- сердечная недостаточность, которая приводит к застою крови в малом круге кровообращения,

- хронические обструктивные заболевания органов дыхания (хронические обструктивные бронхиты, эмфизема, бронхиальная астма),

-

работа во вредных условиях (профессиональные вредности),

работа во вредных условиях (профессиональные вредности), - неблагоприятная экологическая ситуация (проживание в крупных промышленных центрах, вблизи рудных и угольных шахт),

- курение,

- злоупотребление алкоголем,

- хронические заболевания носоглотки и околоносовых пазух,

- аномалии развития дыхательной системы,

- состояния иммунодефицита (врожденного или приобретенного),

- истощение,

- послеоперационный период,

- длительный постельный режим (вследствие инвалидности, после травм, операций),

- пожилой возраст.

Вероятность заболевания внутрибольничной пневмонией возрастает после лечения антибиотиками в течение последних трех месяцев перед госпитализацией.

Антибиотикотерапия ослабляет иммунную систему организма, поскольку, борясь с возбудителями инфекционных болезней, антибактериальные препараты подавляют и те бактерии, которые являются для человеческого организма нормальной микрофлорой.

При поступлении в лечебное учреждение кожные покровы и слизистые пациента на фоне ослабленного местного и общего иммунитета мгновенно заселяются внутрибольничной инфекцией, устойчивой к наиболее употребляемым антибиотикам и дезинфицирующим средствам.

При поступлении в лечебное учреждение кожные покровы и слизистые пациента на фоне ослабленного местного и общего иммунитета мгновенно заселяются внутрибольничной инфекцией, устойчивой к наиболее употребляемым антибиотикам и дезинфицирующим средствам.

Чаще всего возникает больничная пневмония, вызванная комбинацией разнообразных возбудителей.

Виды патологии и особенности клинической картины недуга

В зависимости от времени, которое прошло с момента госпитализации пациента, различают раннюю и позднюю пневмонии, которые отличаются клиническим течением и, соответственно, тактикой лечения:

- Ранняя нозокомиальная пневмония. Возникает она в течение первых пяти дней после госпитализации больного. Это более легкая форма воспаления легких, которая вызывается, как правило, возбудителями, чувствительными к агрессивным антибиотикам: золотистым стафилококком, стрептококком, энтеробактериями, гемофильной палочкой.

Поздняя нозокомиальная пневмония, которая развивается спустя 5 дней после находжения пациента на стационарном лечении. Возбудителями такой формы пневмонии являются антибиотикоустойчивые штаммы микроорганизмов и их ассоциации: синегнойная палочка, ацинетобактериями, устойчивыми штаммами золотистого стафилококка.

Поздняя нозокомиальная пневмония, которая развивается спустя 5 дней после находжения пациента на стационарном лечении. Возбудителями такой формы пневмонии являются антибиотикоустойчивые штаммы микроорганизмов и их ассоциации: синегнойная палочка, ацинетобактериями, устойчивыми штаммами золотистого стафилококка.Такая пневмония имеет менее благоприятный прогноз, чем ранняя.

Внутрибольничная пневмония клинически отличается тяжелым течением. Диагноз госпитальной пневмонии устанавливается на основании легочных и внелегочных проявлений, которые являются признаками поражения легких и интоксикации организма:

Легочные проявления: кашель, мокрота (отсутствие или обильное выделение гнойной мокроты), боли в грудной клетке, выраженная одышка, учащенное и поверхностное дыхание.

Присутствуют физикальные признаки, такие как: укорочение (притупление) перкуторного звука, бронхиальное дыхание, влажные хрипы, крепитация при прослушивании фонендоскопом области воспаления, шум трения плевры, выделение большого количества мокроты с большим количеством гноя.

- Внелегочные проявления: повышение температуры тела до 38,5°С и выше, общая слабость, потливость, головные боли, нарушение сознания, ухудшение аппетита.

Часто подобные симптомы возникают и при других острых заболеваниях (тромбоэмболии легочной артерии, ателектазах, туберкулезе, абсцессе, раке, отеке легких), поэтому для постановки диагноза необходимо проведение дополнительных методов исследования:

- Микроскопического анализа мокроты или промывных вод бронхов.

- Микробиологической диагностики мокроты, которую необходимо проводить до начала антибиотикотерапии.

-

Общего анализа крови.

Общего анализа крови. - Определения газового состава крови.

- Биохимического анализа крови.

- Общего анализа мочи.

- Рентгенологического обследования органов грудной клетки в двух проекциях.

- Компьютерной томографии.

Перечень дополнительных методов исследования может быть значительно увеличен. Его объем зависит от анамнеза, фонового заболевания пациента и его состояния.

Лечение госпитальных пневмоний

Тактика лечения нозокомиальных пневмоний зависит от вида возбудителя. В лечении внутригоспитальных воспалений легких различают эмпирическую (по Национальным рекомендациям) и этиотропную (по виду возбудителя) антибиотикотерапию.

Этиотропная терапия является более эффективной и целенаправленной, однако назначается она на основании данных лабораторных исследований отобранного материала (мокроты, крови).

Результаты микробиологических исследований можно получить не ранее пятого дня после отбора материала. Чтобы не терять драгоценное время, на этот период больному назначаются антибиотики широкого спектра действия. При эмпирическом назначении антибактериальных препаратов учитывают специализацию отделения, чтобы учесть возможный спектр микроорганизмов, которые являются устойчивыми к тем или иным антибиотикам.

Адекватная эмпирическая антимикробная терапия является тем необходимым условием, которое достоверно приводит к снижению смертности среди больных госпитальной пневмонией и уменьшению продолжительности пребывания в лечебном учреждении.

Адекватная эмпирическая антимикробная терапия является тем необходимым условием, которое достоверно приводит к снижению смертности среди больных госпитальной пневмонией и уменьшению продолжительности пребывания в лечебном учреждении.

Первую дозу антибиотиков при подозрении на нозокомиальную пневмонию необходимо давать пациенту только после отбора материала для микробиологического исследования, поскольку отбор материала после введения антибиотика может привести к искажению результатов анализов.

Для согласованности лечения внутрибольничной пневмонии на общегосударственном уровне разработаны и внедрены в клиническую практику Национальные рекомендации по лечению нозокомиальной пневмонии, в которых приведены антимикробные препараты, их комбинации и дозировки, которые применяются для эмпирической антибиотикотерапии (с учетом вероятного возбудителя и его антибиотикочувствительности).

После получения результатов микробиологического исследования назначается этиотропная терапия, которая учитывает особенности возбудителя, или проводится коррекция дозы эмпирического антибиотика. Замена препаратов или их комбинаций, а также коррекция их дозировки не проводится, если на фоне эмпирической терапии отмечается улучшение состояния пациента.

После получения результатов микробиологического исследования назначается этиотропная терапия, которая учитывает особенности возбудителя, или проводится коррекция дозы эмпирического антибиотика. Замена препаратов или их комбинаций, а также коррекция их дозировки не проводится, если на фоне эмпирической терапии отмечается улучшение состояния пациента.

Выбор препарата также во многом зависит от исходного состояния пациента, его фоновых патологий, а также состояния почек и печени, через которые происходит выведение препарата из организма больного.

Параллельно с антибиотикотерапией больному с внутрибольничной пневмонией согласно Национальным рекомендациям в комплексной терапии назначаются:

- Антитромботическая терапия (Гепарин, Фраксипарин, Клексан) – для профилактики тромбозов глубоких вен ног.

- Бинтование ног эластичными бинтами или ношение медицинского компрессионного белья – пациентам с повышенным риском тромбообразования.

- Сукральфат – для профилактики стрессовых желудочных кровотечений у тяжелых больных, получающих внутривенное питание.

- Неинвазивная вентиляция легких , при обнаружении умеренной гипоксемии (пониженного содержания кислорода в крови).

- Внутривенные иммуноглобулины – при пневмонии на фоне сепсиса и септического шока.

В тяжелых случаях пациентам с внутрибольничной пневмонией назначается искусственная вентиляция легких, показаниями к которой являются:

В тяжелых случаях пациентам с внутрибольничной пневмонией назначается искусственная вентиляция легких, показаниями к которой являются:

- отсутствие самостоятельного дыхания,

- проведение сердечно-легочной реанимации,

- патологические типы дыхания,

- коматозное состояние,

- устойчивая гипоксемия или ее нарастание,

- выраженное учащение дыхания (свыше 40 дыхательных движений в минуту),

- высокий риск заброса желудочного содержимого в трахею,

- снижение парциального давления кислорода в крови менее 200 мм ртутного столба.

Профилактика внутрибольничной пневмонии заключается в следующем:

- строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил в лечебно-профилактических учреждениях,

-

тщательной обработке рук персонала перед манипуляциями с больным или стерильным материалом,

тщательной обработке рук персонала перед манипуляциями с больным или стерильным материалом, - регулярной смене дезинфицирующих средств, используемых для санитарной обработки и дезинфекции помещений лечебных учреждений,

- раннем восстановлении двигательной активности пациентов после операций,

- стимуляция откашливания и глубокого дыхания после операций,

- предупреждении заброса желудочного содержимого в дыхательные пути,

- ограничении использования аппаратов искусственной вентиляции легких и бронхоскопических манипуляций.

Летальность при нозокомиальной пневмонии составляет 20-50%. При этом высокая смертность отмечается в палатах реанимации и интенсивной терапии. Больничная пневмония с большим трудом поддается лечению, поэтому развитие заболевания лучше предотвратить, чем лечить.

Загрузка…

Источник