Выход из комы после пневмонии

ÐаÑÐ¸ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпил в пÑлÑмонологиÑеÑкое оÑделение ЦенÑÑалÑной клиниÑеÑкой медико-ÑаниÑаÑной ÑаÑÑи имени заÑлÑженного вÑаÑа РоÑÑии Ð.Ð. ÐгоÑова Ñ Ð¾ÑÑÑой двÑÑÑоÑонней пневмонией по напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· поликлиники по меÑÑÑ Ð¶Ð¸ÑелÑÑÑва.

Ðо Ñловам мÑжÑинÑ, на пÑоÑÑжении недели его беÑпокоил каÑелÑ, обÑÐ°Ñ ÑлабоÑÑÑ, одÑÑка пÑи Ñ Ð¾Ð´Ñбе, повÑÑение ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ñела до 39-40 гÑадÑÑов.

РпÑеÑÑ-ÑлÑжбе минздÑава ÑообÑаÑÑ, ÑÑо на Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñее ÑоÑÑоÑние паÑиенÑа оÑенивалоÑÑ Ð²ÑаÑами как ÑÑедней ÑÑепени ÑÑжеÑÑи, в Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ Ð²ÑÑлÑÑивалиÑÑ Ñ ÑипÑ. ÐоÑле пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¾Ð±Ñледований диагноз «пневмониÑ» подÑвеÑдилÑÑ, назнаÑено ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑее леÑение анÑибиоÑиками. Ðа ÑледÑÑÑий денÑ, когда ÑоÑÑоÑние мÑжÑÐ¸Ð½Ñ ÑÑ ÑдÑилоÑÑ, его пеÑевели в оÑделение ÑеанимаÑии. ÐÑмеÑалаÑÑ Ð´ÑÑ Ð°ÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑоÑноÑÑÑ Ð¸ повÑÑение ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ñела до 39 гÑадÑÑов. Ðа Ñоне пÑоводимой комплекÑной инÑенÑивной ÑеÑапии оÑÑиÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÐºÐ° ÑоÑÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñного ÑÐ¾Ñ ÑанÑлаÑÑ.

«РкÑайне ÑÑжелÑÑ ÑлÑÑаÑÑ ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÐ°Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑиенÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÐºÐ°Ð¼ÐµÐ½Ñозное введение в комÑ. ÐÑкÑÑÑÑвеннÑй Ñон пÑи пневмонии Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ Ð¿ÑовеÑÑи вÑе Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñе вÑаÑебнÑе вмеÑаÑелÑÑÑва, минимизиÑовав оÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ наÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑнкÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾Ñганов и ÑиÑÑем. Ðведение и вÑÑ Ð¾Ð´ паÑиенÑа из ÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÑаÑелÑно конÑÑолиÑÑеÑÑÑ Ð²ÑаÑами. ÐеÑÑ Ð¿ÐµÑиод вÑемени к болÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑен аппаÑÐ°Ñ Ð¸ÑкÑÑÑÑвенной венÑилÑÑии Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ , а оÑновнÑе жизненнÑе показаÑели ÑикÑиÑÑÑÑÑÑ ÑпеÑиалÑнÑми пÑибоÑами», — подÑеÑкнÑл заведÑÑÑий оÑделением ÑеанимаÑии-анеÑÑезиологии ÐлнÑÑ ÐимаÑдинов.

ÐÑаÑами пÑоведено неÑколÑко конÑилиÑмов, на коÑоÑÑÑ ÑеÑалÑÑ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾ далÑнейÑей ÑакÑике Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑа Ñ Ð¿ÑивлеÑением вÑаÑей облаÑÑной клиниÑеÑкой болÑниÑÑ, ÑпеÑиалиÑÑов по клиниÑеÑкой ÑаÑмакологии и гÑавиÑаÑионной Ñ Ð¸ÑÑÑгии кÑови, ÑоÑакалÑнÑÑ Ñ Ð¸ÑÑÑгов. ÐаÑÐ¸ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑлÑÑиÑован диÑÑанÑионно ÑпеÑиалиÑÑами ÑедеÑалÑного медиÑинÑкого биоÑизиÑеÑкого ÑенÑÑа имени Ð.Ð. ÐÑÑназÑна ФÐÐРРоÑÑии о пеÑеводе в дÑÑгое медиÑинÑкое ÑÑÑеждение, но ÑÑиÑÑÐ²Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ неÑÑанÑпоÑÑабелÑноÑÑÑ Ð¸Ð·-за ÑÑжеÑÑи ÑоÑÑоÑниÑ, пеÑевод бÑл неÑелеÑообÑазен. Ð Ñ Ð¾Ð´Ðµ леÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑÑ Ð±Ñло пеÑелиÑо более 6,5 лиÑÑов кÑовезамениÑелей. Ð ÑеÑение 10 дней ежедневно пÑоводилоÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑивенное ÑлÑÑÑаÑиолеÑовое облÑÑение кÑови. ÐаннÑй ÑпоÑоб воздейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð½Ð° оÑганизм Ñеловека ÑпоÑобен знаÑиÑелÑно ÑлÑÑÑиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ пÑоÑеÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ´ÐµÑÑелÑноÑÑи, ÑлÑÑÑив обменнÑе пÑоÑеÑÑÑ Ð¸ ÑÑилив иммÑннÑÑ Ð·Ð°ÑиÑÑ, в ÑезÑлÑÑаÑе Ñего недÑг можно излеÑиÑÑ Ð³Ð¾Ñаздо бÑÑÑÑее. ЧеÑез 80 дней ÑоÑÑоÑние паÑиенÑа оÑмеÑалоÑÑ ÐºÐ°Ðº ÑÑабилÑно ÑÑжелое, но Ñже Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸ÑелÑной динамикой. Ðа Ñоне пÑоводимого леÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑамоÑÑвÑÑвие ÑлÑÑÑилоÑÑ: ÑемпеÑаÑÑÑа Ñела пÑиÑла в ноÑмÑ, каÑÐµÐ»Ñ Ð¸ одÑÑка оÑÑÑÑпали. ÐаÑÐ¸ÐµÐ½Ñ ÑамоÑÑоÑÑелÑно ÑадилÑÑ, пÑÑалÑÑ Ð²ÑÑаваÑÑ Ñ ÐºÑоваÑи. ÐоÑле двÑÑ Ð¼ÐµÑÑÑев Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² оÑделении ÑеанимаÑии, мÑжÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿ÐµÑевели в оÑделение пÑлÑмонологии Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»ÐµÑениÑ.

ÐмиÑÑий оÑÑалÑÑ Ð¶Ð¸Ð² благодаÑÑ ÑÑилиÑм вÑаÑей, медиÑинÑÐºÐ¸Ñ ÑеÑÑÐµÑ Ð¸ младÑего медиÑинÑкого пеÑÑонала двÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑивов: оÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð½ÐµÑÑезиологии и ÑеанимаÑии Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñой инÑенÑивной ÑеÑапии и пÑлÑмонологиÑеÑкого оÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¦Ð ÐСЧ.

«Я ÑÑдом оÑÑалÑÑ Ð¶Ð¸Ð². ÐдеÑÑ Ð»ÐµÑили Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑÑев, 14 дней Ñ Ð±Ñл в коме, 69 дней в ÑеанимаÑии. Я Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»ÑÑ ÐºÐ°Ðº бÑдÑо в невеÑомоÑÑи. ÐÑÐµÐ½Ñ Ñад бÑл ÑвидеÑÑ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ ÑоднÑÑ Ð¸ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ , веÑнÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹ к ноÑмалÑной жизни. ÐоÑле вÑпиÑки Ñ Ð¿Ñодолжал амбÑлаÑоÑно наблÑдаÑÑÑÑ Ñ ÑеÑапевÑа и Ñ Ð¸ÑÑÑга по меÑÑÑ Ð¶Ð¸ÑелÑÑÑва. СейÑÐ°Ñ ÑÑвÑÑвÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ð¾ÑмалÑно, ÑÐ°Ð½Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки зажили. СпаÑибо за ÑпаÑÑннÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ !», — говоÑÐ¸Ñ ÐмиÑÑий.

Источник

Искусственная кома является процедурой, способствующей лечению тяжелых заболеваний, снижению риска гибели больного. При погружении в коматозное состояние применяются специальные препараты, временно замедляющие основные жизненные функции. Пребывание в медикаментозном сне подразумевает наличие определенных рисков. Несмотря на имеющуюся вероятность осложнений, большая часть пациентов благополучно возвращаются в сознание и возобновляют полноценную жизнь. Чтобы вызвать и поддерживать искусственную кому, врачи должны обладать глубокими медицинскими знаниями.

Когда необходима медикаментозная кома

Для понимания, что такое искусственная кома, потребуется представить, что организм погружается в глубокий сон. В таком состоянии пациент остается живым, но лишается способности реагировать на окружающую обстановку, становится нечувствительным к прикосновениям, боли, попыткам заговорить с ним.

Врачи вызывают состояние искусственной комы с несколькими целями:

- для более быстрого восстановления после тяжелых болезней, сложных травм;

- для избавления от болей, неустранимых другими способами;

- для восстановления поврежденной нервной ткани.

Процедура помогает снизить риск травмирования пациентов, страдающих от продолжительных судорожных припадков. Если у больного имеется отек головного мозга, медикаментозная кома замедляет тканевый метаболизм, помогает сузить внутричерепные сосуды, нормализовать показатели давления. После серьезных хирургических вмешательств искусственный сон позволяет избежать осложнений, угрозы для жизни больного. Если проводится экстренная операция на головном мозге, метод способен заменить общую анестезию.

При инсульте коматозное состояние помогает восстанавливать нервные клетки. Процедура улучшает работу центральной нервной системы после реанимационных действий, выраженной интоксикации.

Если пациенту необходима искусственная кома, показания к выполнению процедуры могут быть следующими:

- Операции на головном мозге.

- Хирургическое вмешательство в работу сердца.

- Асфиксия у новорожденных детей.

- Осложненная пневмония.

При серьезных повреждениях головы метод способствует профилактике развития внутричерепных кровоизлияний. У пациентов, перенесших нейрохирургические операции, процедура помогает сокращать сроки восстановления. Медикаментозный сон позволяет нормализовать обменные процессы в организме младенцев, подвергавшихся кислородному голоданию во время нахождения в утробе матери. Искусственная кома при пневмонии помогает осуществлять важные для спасения больного лечебные манипуляции. При осложненных легочных заболеваниях процедура занимает непродолжительный период времени.

Медикаментозная кома способствует эффективному лечению бешенства. Пациентам с таким диагнозом метод помогает противостоять тяжелым повреждениям мозга.

Особенности метода

Чтобы ввести больного в коматозное состояние, предусмотрена госпитализация в реанимационное отделение. В медучреждении пациент пребывает под круглосуточным наблюдением, его дыхание и кровообращение контролируются ежеминутно.

Если назначена искусственная кома, препараты в основном вводятся внутривенным способом. Процедуры строится на использовании:

- анестетиков;

- транквилизаторов;

- анальгетиков;

- барбитуратов.

Погрузить пациента в состояние комы также удается методом постепенного охлаждения его тела. Во время процедуры обязательно проводят вентиляцию легких, восполняют дефицит кислорода.

Сколько длится искусственная кома

Продолжительность искусственного сна может быть различной. Иногда человек пребывает в коматозном состоянии несколько часов. В других случаях медикаментозная кома длится сутками, неделями или месяцами. В медицине известны случаи, когда пациенты находились в подобном состоянии в течение нескольких лет.

Пребывание в медикаментозном сне дольше 6 месяцев считается опасным. После долгой комы могут развиваться различные осложнения, а реабилитация проходит намного дольше.

Симптомы коматозного состояния

На развитие искусственного сна указывают следующие симптомы:

- замедленное дыхание;

- меньшая частота сердечных сокращений;

- расслабление мускулатуры;

- сужение сосудов;

- прекращение пищеварения;

- понижение температуры тела.

Во время комы падают показатели внутричерепного давления, сокращается объем жидкости в организме. Слабеет мозговое кровообращение, полностью отключается сознание.

Пациент становится уязвимым к любым негативным факторам. Какие-либо нарушения жизненных функций опасны летальным исходом.

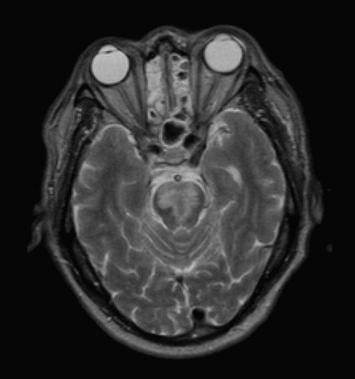

Диагностика во время искусственного сна

После того, как будет создано состояние искусственного сна, обязательно проводятся диагностические мероприятия. Для отслеживания эффективности используемых медикаментов и жизненных показателей организма применяют:

- электроэнцефалограф, контролирующий функции мозговой коры у больных с инсультами, черепно-мозговыми травмами (аппарат подключен к пациенту постоянно);

- компьютерную томографию, уточняющую состояние кровотока, позволяющую прогнозировать дальнейший характер комы;

- вентрикулярный катетер, измеряющий давление внутри черепа, фиксирующий степень насыщения организма кислородом;

- радиоизотопный диагностический прибор, отслеживающий кровообращение в головном мозге.

Постоянное наблюдение за состоянием больного служит предупреждению аритмии, возможной остановки сердца, способствует своевременному выходу из коматозного состояния.

Опасным последствием длительного нахождения в коме могут становиться пролежни. Чтобы избежать их появления, медперсонал периодически придает телу пациента разные положения.

Какими осложнениями опасна кома

После искусственного коматозного состояния осложнения наблюдаются у многих пациентов. Вероятность их появления возрастает в тех случаях, когда медикаментозный сон протекал длительно.

Помимо пролежней кома способна спровоцировать недостаточность почек, сердца, резкое изменение показателей АД, инфекционное поражение организма, неврологические нарушения. Замедление жизненно важных функций чревато развитием патологий в системе пищеварения, проблемами с мочеиспусканием, разрывом мочевого пузыря и развитием перитонита. При слабой системе дыхания присутствует повышенный риск отечности легких, заболевания пневмонией, трахеобронхитом.

Жизнеугрожающее состояние возникает при появлении у больного рвотного рефлекса, при котором могут пострадать дыхательные пути, развиться асфиксия. После вывода больного из медикаментозной комы способна наступить клиническая смерть или необратимая биологическая гибель.

Вывод из комы

Выход из медикаментозной комы осуществляется поэтапно. В процессе выведения человека из коматозного состояния отключается аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких), из организма выводятся вещества, поддерживающие искусственно созданное состояние.

После пробуждения от искусственного сна органы и системы всегда ослаблены. Нормальная жизнедеятельность возобновляется через некоторое время. Особенно длительно протекает восстановление у больных, пребывавших в коме не один месяц. В таких случаях потребуется восстановление утраченной способности к самообслуживанию, нарушенной двигательной активности.

Медицинский прогноз

После того как состоялась искусственная кома, прогноз не всегда благоприятен. Самые тяжелые состояния наблюдаются у лиц, подвергавшихся инсультам, тяжелым травмам головы. Полностью восстановиться после медикаментозного сна удается не более 10 % больных. Около 50 % пациентов, находившихся в подобном состоянии несколько месяцев, не способны вести полноценный образ жизни, и спустя некоторое время погибают. До 30 % больных, переживших кому, полностью лишаются трудоспособности, и приобретают официальный статус инвалидов.

Несмотря на имеющуюся вероятность неблагоприятного исхода и развития опасных осложнений, искусственная кома по-прежнему применяется в различных отраслях современной медицины. К медикаментозному сну обращаются в критических ситуациях, когда другие способы спасения человеческой жизни оказываются неэффективными.

Поделиться:

Источник

Èñêóññòâåííàÿ êîìà, ñ òî÷êè çðåíèÿ êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû, — ýòî âðåìåííîå ïîãðóæåíèå ïàöèåíòà â áåññîçíàòåëüíîå ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò ãëóáîêîå òîðìîæåíèå äåÿòåëüíîñòè êîðû è ïîäêîðêè ãîëîâíîãî ìîçãà è ïîëíîå îòêëþ÷åíèå âñåõ ðåôëåêòîðíûõ ôóíêöèé.

Ïðè÷èíû èñêóññòâåííîé êîìû

Èñêóññòâåííàÿ êîìà ÿâëÿåòñÿ êðàéíåé ìåðîé. Ê òàêîé ìåðå ïðèáåãàþò òîëüêî òîãäà, êîãäà âðà÷è íå âèäÿò èíîãî ñïîñîáà îáåçîïàñèòü îðãàíèçì ïàöèåíòà îò âîçíèêíîâåíèÿ íåîáðàòèìûõ ìîçãîâûõ èçìåíåíèé, óãðîæàþùèõ åãî æèçíè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ êîìïðåññèîííîå âîçäåéñòâèå íà òêàíè ìîçãà è èõ îòåê, à òàêæå êðîâîèçëèÿíèÿ èëè êðîâîòå÷åíèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò òÿæåëûå ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ öåðåáðàëüíûõ ñîñóäîâ.

Êðîìå òîãî, èñêóññòâåííàÿ êîìà ìîæåò çàìåíÿòü îáùèé íàðêîç â ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ íåîòëîæíûõ îïåðàöèé áîëüøîãî îáúåìà ëèáî ïðè ñëîæíûõ õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ íåïîñðåäñòâåííîãî íà ãîëîâíîì ìîçãå.

Ñèìïòîìû èñêóññòâåííîé êîìû

Çà÷åì ââîäÿò â èñêóññòâåííóþ êîìó? ×òîáû çàìåäëèòü ìåòàáîëèçì òêàíåé ìîçãà è ñíèçèòü èíòåíñèâíîñòü öåðåáðàëüíîãî êðîâîòîêà.  ðåçóëüòàòå ñîñóäû ìîçãà ñóæàþòñÿ, è âíóòðè÷åðåïíîå äàâëåíèå ïàäàåò.  òàêîì ñîñòîÿíèè ìîæíî ñíÿòü îòåê òêàíåé ìîçãà è èçáåæàòü èõ îìåðòâåíèÿ (íåêðîçà).

Ââåäåíèå â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû ïðîèçâîäèòñÿ â îòäåëåíèÿõ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè ïóòåì ïîñòîÿííîãî ââåäåíèÿ êîíòðîëèðóåìîé äîçû ñïåöèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ. ×àùå âñåãî ýòî áàðáèòóðàòû èëè èõ ïðîèçâîäíûå, óãíåòàþùèå öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó. Äëÿ ïîãðóæåíèÿ â ìåäèêàìåíòîçíóþ êîìó ïîäáèðàþòñÿ âûñîêèå äîçû, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàäèè õèðóðãè÷åñêîãî íàðêîçà.

Ïîñëå íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà ïðîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû èñêóññòâåííîé êîìû:

1 ïîëíîå ðàññëàáëåíèå ìûøö è îáåçäâèæåíèå;

2 îòñóòñòâèå âñåõ ðåôëåêñîâ (ãëóáîêîå áåññîçíàòåëüíîå ñîñòîÿíèå);

3 ïàäåíèå òåìïåðàòóðû òåëà;

4 ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ;

5 çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ×ÑÑ (÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé);

6 çàìåäëåíèå ïðåäñåðäíî-æåëóäî÷êîâîé (àòðèîâåíòðèêóëÿðíîé) ïðîâîäèìîñòè;

7 áëîêèðîâêà äåÿòåëüíîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ êîìïåíñàöèè äåôèöèòà êèñëîðîäà, êîòîðûé äîëæåí áûë áû èñïûòûâàòü ãîëîâíîé ìîçã âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà, ïàöèåíòîâ ñðàçó æå ïîäêëþ÷àþò ê àïïàðàòó èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ (ÈÂË). Òî åñòü â ëåãêèå ïðèíóäèòåëüíî ïîäàåòñÿ äûõàòåëüíàÿ ñìåñü èç ñæàòîãî îñóøåííîãî âîçäóõà è êèñëîðîäà.  ðåçóëüòàòå ÷åãî êðîâü íàñûùàåòñÿ êèñëîðîäîì, à óãëåêèñëûé ãàç èç ëåãêèõ óäàëÿåòñÿ.

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ïàöèåíòà â ñîñòîÿíèè èñêóññòâåííîé êîìû ïîêàçàòåëè âñåõ åãî æèçíåííûõ ôóíêöèé ôèêñèðóþòñÿ ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðîé è ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóþòñÿ àíåñòåçèîëîãîì è âðà÷àìè-ðåàíèìàòîëîãàìè îòäåëåíèÿ èíòåíñèâíîé òåðàïèè.

Îñëîæíåíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ

Íåéðîõèðóðãè îòìå÷àþò, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû çàâèñÿò îò ïðè÷èíû, êîòîðàÿ âûçâàëà íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ïàöèåíòà â äàííîå ñîñòîÿíèå.

Íî ìíîãèå ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíàÿ èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ (ÈÂË) èìååò ìàññó ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Îñíîâíûå îñëîæíåíèÿ çàòðàãèâàþò äûõàòåëüíóþ ñèñòåìó è âûðàæàþòñÿ â òðàõåîáðîíõèòàõ, ïíåâìîíèÿõ, çàêóïîðêå (îáòóðàöèè) áðîíõîâ ñïàéêàìè, ïíåâìîòîðàêñå, ñóæåíèÿõ (ñòåíîçàõ) òðàõåè, ïðîëåæíÿõ åå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, ñâèùàõ â ñòåíêàõ òðàõåè è ïèùåâîäà.

Êðîìå òîãî, ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû âûðàæàþòñÿ â íàðóøåíèÿõ äâèæåíèÿ êðîâè ïî ñîñóäàì (ãåìîäèíàìèêè), ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ äëèòåëüíî íå ðàáîòàâøåãî æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè äð. Òàêæå ôèêñèðóþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè íåâðîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé ó ïàöèåíòîâ ïîñëå âûõîäà èç ñîñòîÿíèÿ ìåäèêàìåíòîçíî èíäóöèðîâàííîé êîìû.

Äèàãíîñòèêà èñêóññòâåííîé êîìû

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äèàãíîñòèêà èñêóññòâåííîé êîìû ïðîâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ öåëîãî íàáîðà ìåòîäîâ.

Îáÿçàòåëüíûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìîçãà ìîíèòîðèíã àêòèâíîñòè êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà ïóòåì ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèè. Ñîáñòâåííî ñàìà èñêóññòâåííàÿ êîìà âîçìîæíà òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôà, ê êîòîðîìó ïàöèåíò ïîäêëþ÷åí ïîñòîÿííî.

Ìåòîä èçìåðåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîòîêà (öåðåáðàëüíîé ãåìîäèíàìèêè) èìååò òàêèå ñïîñîáû îöåíêè ìèêðîöèðêóëÿöèè, êàê ëîêàëüíàÿ ëàçåðíàÿ ôëóîìåòðèÿ (ñ ââåäåíèåì â òêàíü ìîçãà äàò÷èêà) è ðàäèîèçîòîïíîå èçìåðåíèå îáùåìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Ñîñòîÿíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ïàöèåíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîñòîÿíèè èñêóññòâåííîé êîìû, ïðîâîäèòñÿ ïóòåì èçìåðåíèÿ âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ â æåëóäî÷êàõ ìîçãà — ñ óñòàíîâêîé â íèõ âåíòðèêóëÿðíîãî êàòåòåðà. Ìåòîä îöåíêè ìåòàáîëèçìà â òêàíÿõ ãîëîâíîãî ìîçãà ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñòåïåíü íàñûùåíèÿ êèñëîðîäîì è ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ êîìïîíåíòîâ â âåíîçíîé êðîâè, îòòåêàþùåé îò ìîçãà ïóòåì ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèìîãî àíàëèçà êðîâè èç ÿðåìíîé âåíû.

Òàêæå â äèàãíîñòèêå èñêóññòâåííîé êîìû èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû âèçóàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÊÒ), ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÌÐÒ) è ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÏÝÊÒ). Âìåñòå ñ ìåòîäàìè èçìåðåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîòîêà ÊÒ è ÌÐÒ ïðèìåíÿþòñÿ â íåéðîðåàíèìàòîëîãèè ïðè îïðåäåëåíèè ïðîãíîçà èñõîäà èñêóññòâåííîé êîìû.

Ñïåöèàëèñòû âåäóò ñïîðû îòíîñèòåëüíî òîãî, êîãäà ñ÷èòàòü ñîñòîÿíèå êîìû áåçíàäåæíûì.  êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå ìíîãèõ çàïàäíûõ ñòðàí áåçíàäåæíûìè ñ÷èòàþò ïàöèåíòîâ ñ òðàâìàòè÷åñêèì ïîâðåæäåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà, êîòîðûå ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â âåãåòàòèâíîì ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ. Ïðè ýòîì òàêîé äèàãíîç óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâå èäåíòèôèêàöèè ïðè÷èíû ñèíäðîìà, êëèíè÷åñêîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåáûâàíèè â êîìå.

Ëå÷åíèå èñêóññòâåííîé êîìû

äàííîì êîíòåêñòå ôîðìóëèðîâêà «ëå÷åíèå èñêóññòâåííîé êîìîé» ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì áîëåå óìåñòíîé, ïîñêîëüêó èñêóññòâåííàÿ êîìà — ýòî íå áîëåçíü, à öåëåíàïðàâëåííûå êëèíè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì.

Òàêèìè ïîêàçàíèÿìè îáóñëîâëåíû èñêóññòâåííàÿ êîìà ïîñëå îïåðàöèè, èñêóññòâåííàÿ êîìà ïðè ïíåâìîíèè èëè èñêóññòâåííàÿ êîìà ïðè èíñóëüòå.

Òàê, èñêóññòâåííàÿ êîìà ïîñëå îïåðàöèè áûëà ïðèìåíåíà â îòíîøåíèè çíàìåíèòîãî íåìåöêîãî àâòîãîíùèêà Ìèõàýëÿ Øóìàõåðà, ïîñëå òîãî, êàê îí, êàòàÿñü íà ëûæàõ â Àëüïàõ, â êîíöå äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïîëó÷èë ñèëüíóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó. Ñíà÷àëà åìó ñäåëàëè äâå ñëîæíåéøèå íåéðîõèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, à çàòåì ââåëè â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû.

×åðåç ìåñÿö âðà÷è êëèíèêè â Ãðåíîáëå íà÷àëè âûâîä èç èñêóññòâåííîé êîìû ïóòåì ñíèæåíèÿ äîçû ââîäèìûõ ïðåïàðàòîâ. Îäíàêî ñïîðòñìåí äî ñèõ ïîð, ïðàêòè÷åñêè óæå ïîëãîäà, íàõîäèòñÿ â êîìå.

À 18 ìàðòà 2014 ãîäà 50-ëåòíèé áðàò áåëüãèéñêîãî ìîíàðõà ïðèíö Ëîðàí ïîïàë â áîëüíèöó ñ ïðèçíàêàìè îñòðîãî âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ. Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ ìåäèêè ïîìåñòèëè åãî â ðåàíèìàöèþ è ââåëè â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû ïðè ïíåâìîíèè. Ïîñëå äâóõíåäåëüíîãî êîìàòîçíîãî ñîñòîÿíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî áûëî ïðîâåäåíî ëå÷åíèå, îí áûë âûâåäåí èç êîìû â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Ñðåäè ïðè÷èíû èñêóññòâåííîé êîìû êàê ñïîñîáà ñíèæåíèÿ ðèñêà òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ èíñóëüò ìîçãà (èøåìè÷åñêèé èëè ãåìîððàãè÷åñêèé). Ïðè äàííîé áîëåçíè ïðîèñõîäèò î÷àãîâîå ïîðàæåíèå ìîçãà, íåîáðàòèìûå ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïîÿâëÿþòñÿ áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, à òàêæå ïðîâåñòè óäàëåíèå òðîìáà, ïàöèåíòà ìîãóò ââåñòè â èñêóññòâåííóþ êîìó. Îäíàêî äàííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ äîâîëüíî ðèñêîâàííûé.

Äëèòåëüíîñòü èñêóññòâåííîé êîìû (íå âûçâàííîé ïðåäâàðèòåëüíûì õèðóðãè÷åñêèì âìåøàòåëüñòâîì) ñâÿçàíà ñ õàðàêòåðîì è ñòåïåíüþ òÿæåñòè òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ è ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò íåñêîëüêèõ äíåé äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. À âûâîä èç èñêóññòâåííîé êîìû íà÷èíàåòñÿ òîëüêî ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ïîñëåäñòâèé òðàâìû èëè ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ — íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòà.

Ïðîãíîç

Ñàìûé íåóòåøèòåëüíûé ïðîãíîç èñêóññòâåííîé êîìû îòìå÷àåòñÿ ïðè ñóáàðàõíîèäàëüíîì êðîâîèçëèÿíèè (êîòîðîå ïðîèñõîäèò èç-çà ðàçðûâà àðòåðèàëüíîé àíåâðèçìû èëè ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû) è èíñóëüòå. È ÷åì äîëüøå ÷åëîâåê îñòàåòñÿ â èñêóññòâåííîé êîìå, òåì åãî øàíñû íà âûçäîðîâëåíèå ìåíüøå.

Âåëèêîáðèòàíèè áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû, äëèâøåéñÿ äî îäíîãî ãîäà, âûãëÿäÿò òàêèì îáðàçîì: 63% ïàöèåíòîâ óìåðëè èëè âûøëè èç êîìû ñ íåîáðàòèìûìè êîãíèòèâíûìè íàðóøåíèÿìè (íà «óðîâíå ðàñòåíèÿ»), 27% ïîñëå âûõîäà èç êîìû ïîëó÷èëè òÿæåëóþ èëè óìåðåííóþ èíâàëèäíîñòü è ëèøü 10% ïàöèåíòîâ âîññòàíîâèëè äîñòàòî÷íî õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ýòî èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü ÷åòûðå âàæíûå êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êîòîðûå ïîìîãàþò îïðåäåëèòü ïðîãíîç èñêóññòâåííîé êîìû: áðàäèêàðäèÿ, ãëóáèíà êîìû, åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü è òàêèå êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè, êàê ïîêàçàòåëè ñòâîëîâûõ ñîìàòîñåíñîðíûõ ðåôëåêñîâ ãîëîâíîãî ìîçãà íà ýëåêòðîýíöåôàëîãðàììå, óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè, áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñòè è äð.

Источник