Защита гирлянд изоляторов от коронирования и ожогов электрической дугой

Электрическая дуга может быть крайне разрушительной для оборудования и, что более важно, представлять опасность для людей. Тревожное количество вызванных ею несчастных случаев происходит ежегодно, часто приводя к серьезным ожогам или смерти. К счастью, в электротехнической промышленности достигнут значительный прогресс в части создания средств и методов защиты от воздействия дуги.

Причины и места возникновения

Электрическая дуга является одной из самых смертоносных и наименее изученных опасностей электроэнергии и преобладает в большинстве отраслей промышленности. Широко признается, что чем выше напряжение электрической системы, тем больше риск для людей, работающих на территории или вблизи проводов и оборудования, находящихся под напряжением.

Тепловая энергия от вспышки дуги, однако, может на самом деле быть больше и возникать чаще при более низких напряжениях с теми же разрушительными последствиями.

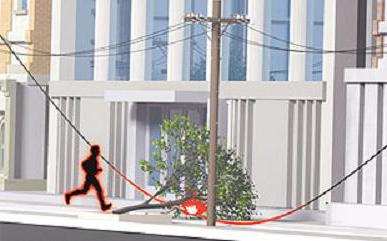

Возникновение электрической дуги, как правило, происходит при случайном контакте между токоведущим проводником, таким как контактный провод троллейбусной или трамвайной линии с другим проводником, или заземленной поверхностью.

Когда это происходит, возникающий ток короткого замыкания плавит провода, ионизирует воздух и создает огненный канал проводящей плазмы характерной дугообразной формы (отсюда и название), причем температура электрической дуги в ее сердцевине может достигать свыше 20000 °С.

Что же такое электрическая дуга?

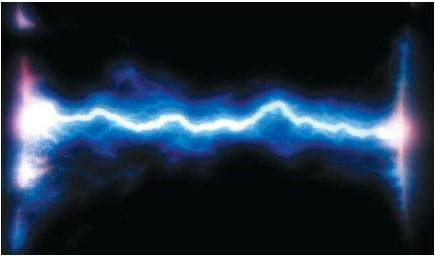

По сути, так в обиходе именуют хорошо известный в физике и электротехнике дуговой разряд – вид самостоятельного электроразряда в газе. Каковы же физические свойства электрической дуги? Она горит в широком диапазоне давления газа, при постоянном или переменном (до 1000 Гц) напряжении между электродами в диапазоне от нескольких вольт (сварочная дуга) до десятков киловольт. Максимальная плотность тока дуги наблюдается на катоде (102-108 А/см2), где она стягивается в катодное пятно, очень яркое и малое по размерам. Оно беспорядочно и непрерывно перемещается по всей площади электрода. Температура его такова, что материал катода в нем кипит. Поэтому возникают идеальные условия для термоэлектронной эмиссии электронов в прикатодное пространство. Над ним образуется небольшой слой, заряженный положительно и обеспечивающий ускорение эмитируемых электронов до скоростей, при которых они ударно ионизируют атомы и молекулы среды в межэлектродном промежутке.

Такое же пятно, но несколько большее и малоподвижное, формируется и на аноде. Температура в нем близкая к катодному пятну.

Если ток дуги порядка нескольких десятков ампер, то из обоих электродов вытекают с большой скоростью нормально к их поверхностям плазменные струи или факелы (см. на фото ниже).

При больших токах (100-300 А) возникают добавочные плазменные струи, и дуга становится похожей на пучок плазменных нитей (см. на фото ниже).

Как проявляет себя дуга в электрооборудовании

Как было сказано выше, катализатором ее возникновения является сильное тепловыделение в катодном пятне. Температура электрической дуги, как уже упоминалось, может достигать 20 000 °С, примерно в четыре раза выше, чем на поверхности солнца. Этот зной может быстро расплавить или даже испарить медь проводников, которая имеет температуру плавления около 1084 °С, намного ниже, чем в дуге. Поэтому в ней часто образуются пары меди и брызги расплавленного металла. Когда медь переходит из твердого состояния в пар, она расширяется в несколько десятков тысяч раз от своего первоначального объема. Это эквивалентно тому, что кусочек меди в один кубический сантиметр изменится до размера 0,1 кубометра в доли секунды. При этом возникнет давление высокой интенсивности и звуковые волны, распространяющиеся вокруг с большой скоростью (которая может быть свыше 1100 км в час).

Воздействие электрической дуги

Тяжелые травмы, и даже со смертельным исходом, при ее возникновении могут получить не только лица, работающие на электрооборудования, но и люди, находящиеся поблизости. Дуговые травмы могут включать в себя внешние ожоги кожи, внутренние ожоги от вдыхания горячих газов и испаренного металла, повреждения слуха, зрения, такие как слепота от ультрафиолетового света вспышки, а также многие другие разрушительные повреждения.

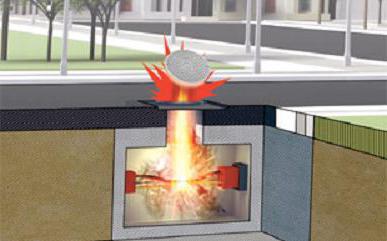

При особо мощной дуге может также произойти такое явление, как ее взрыв, создающий давление более 100 килопаскалей (кПа) с выбросом частиц мусора, подобных шрапнели, со скоростью до 300 метров в секунду.

Лица, перенесшие воздействия электрического тока электрической дуги, могут нуждаться в серьезном лечения и реабилитации, а цена их травм может быть экстремальной — физически, эмоционально и финансово. Хотя законодательство требует от предприятий проведения оценки рисков для всех видов трудовой деятельности, однако риск поражения электрической дугой часто упускается из виду, потому что большинство людей не знают, как оценивать и эффективно управлять этой опасностью. Защита от воздействия электрической дуги предполагает использование целого комплекса средств, включая применение при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением, специальных электрозащитных средств, спецодежды, а также самого оборудования, прежде всего высоко- низковольтных коммутационных электроаппаратов, сконструированных с применением средств гашения дуги.

Дуга в электрических аппаратах

В этом классе электротехнических устройств (автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели) борьба с данным явлением имеет особое значение. Когда контакты выключателя, не оборудованного специальными устройствами для предотвращения дуги, размыкаются, то она обязательно зажигается между ними.

В момент, когда контакты начинают отделяться, площадь последних уменьшается быстро, что приводит к увеличению плотности тока и, следовательно, к повышению температуры. Выделяемого тепла в промежутке между контактами (обычная среда масло или воздух) достаточно для ионизации воздуха или испарения и ионизации масла. Ионизированный воздух или пар действует как проводник для тока дуги между контактами. Разность потенциалов между ними весьма мала, но ее достаточно для поддержания дуги. Следовательно, ток в цепи остается непрерывным тех пор, пока дуга не устранена. Она не только задерживает процесс прерывания тока, но также генерирует огромное количество теплоты, которое может привести к повреждению самого выключателя. Таким образом, главная проблема в выключателе (прежде всего высоковольтном) – это гашение электрической дуги в кратчайшие сроки для того, чтобы выделяемое в ней тепло не могло достичь опасного значения.

Факторы поддержания дуги между контактами выключателей

К ним относятся:

1. Напряжение электрической дуги, равное разности потенциалов между контактами.

2. Ионизированные частицы между ними.

Принимая это, отметим дополнительно:

- Когда между контактами имеется небольшой промежуток, даже небольшой разности потенциалов достаточно для поддержания дуги. Одним из способов ее гашения является разделение контактов на такое расстояние, что разность потенциалов становится недостаточной для поддержания дуги. Тем не менее этот метод является практически неосуществимым в высоковольтном оборудовании, где может потребоваться разделение на многие метры.

- Ионизированные частицы между контактами, как правило, поддерживают дугу. Если ее путь деионизирован, то процесс гашения будет облегчен. Это может быть достигнуто путем охлаждения дуги или удаления ионизированного частиц из пространства между контактами.

- Есть два способа, посредством которых осуществляется защита от электрической дуги в выключателях:

— метод высокого сопротивления;

— метод нулевого тока.

Гашение дуги увеличением ее сопротивления

В этом методе сопротивление на пути дуги растет с течением времени так, что ток уменьшается до значения, недостаточного для ее поддержания. Следовательно, он прерывается, и электрическая дуга гаснет. Основной недостаток этого метода состоит в том, что время гашения достаточно велико, и в дуге успевает рассеиваться огромная энергия.

Сопротивление дуги может быть увеличена путем:

- Удлинения дуги – сопротивление дуги прямо пропорциональна ее длине. Длина дуги может быть увеличена за счет изменения зазора между контактами.

- Охлаждением дуги, точнее среды между контактами. Эффективное охлаждение обдувом должно быть направлено вдоль дуги.

- Помещением контактов в трудноионизируемую газовую среду (газовые выключатели) или в вакуумную камеру (вакуумные выключатели).

- Снижением поперечного сечения дуги путем ее пропускания через узкое отверстие, или снижением площади контактов.

- Разделением дуги — ее сопротивление может быть увеличено путем разделения на ряд небольших дуг, соединенных последовательно. Каждая из них испытывает действие удлинения и охлаждения. Дуга может быть разделена путем введения некоторых проводящих пластин между контактами.

Гашение дуги методом нулевого тока

Этот метод используется только в цепях переменного тока. В нем сопротивление дуги сохраняется низким, пока ток не снижается до нуля, где она гаснет естественным путем. Ее повторное зажигание предотвращается несмотря на увеличение напряжения на контактах. Все современные выключатели больших переменных токов используют этот метод гашения дуги.

В системе переменного тока последний падает до нуля после каждого полупериода. В каждое такое обнуление дуга гаснет на короткое время. При этом среда между контактами содержит ионы и электроны, так что ее диэлектрическая прочность небольшая и может быть легко разрушена растущим напряжением на контактах.

Если это происходит, электрическая дуга будет гореть в течение следующего полупериода тока. Если сразу же после его обнуления диэлектрическая прочность среды между контактами растет быстрее, чем напряжение на них, то дуга не зажжется и ток будет прерван. Быстрое увеличение диэлектрической прочности среды вблизи нуля тока может быть достигнуто путем:

- рекомбинации ионизированных частиц в пространстве между контактами в нейтральные молекулы;

- удалением ионизированных частиц прочь и заменой их нейтральными частицами.

Таким образом, реальной проблемой в прерывании переменного тока дуги является быстрая деионизация среды между контактами, как только ток становится равным нулю.

Способы деионизация среды между контактами

1. Удлинение зазора: диэлектрическая прочность среды пропорциональна длине зазора между контактами. Таким образом, при быстром размыкании контактов может быть достигнута и более высокая диэлектрическая прочность среды.

2. Высокое давление. Если оно в непосредственной близости от дуги, увеличивается, плотность частиц, составляющих канал дугового разряда, также растет. Повышенная плотность частиц приводит к высокому уровню их деионизации и, следовательно, диэлектрическая прочность среды между контактами увеличивается.

3. Охлаждения. Естественная рекомбинация ионизированных частиц происходит быстрее, если они остывают. Таким образом, диэлектрическая прочность среды между контактами может быть увеличена путем охлаждения дуги.

4. Эффект взрыва. Если ионизированные частицы между контактами сметены прочь и заменены неионизированными, то диэлектрическая прочность среды может быть увеличена. Это может быть достигнуто с помощью газового взрыва, направленного в зону разряда, или впрыскиванием масла в межконтактное пространство.

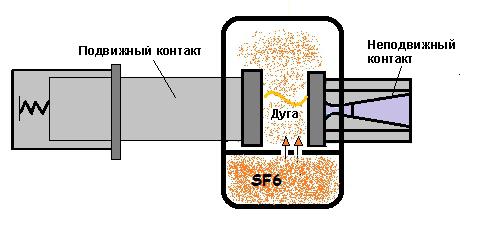

В таких выключателях в качестве среды гашения дуги используется газ гексафторид серы (SF6). Он имеет сильную тенденцию поглощать свободные электроны. Контакты выключателя открываются в потоке высокого давления SF6) между ними (см. рисунок ниже).

Газ захватывает свободные электроны в дуге и формирует избыток малоподвижных отрицательных ионов. Число электронов в дуге быстро сокращается, и она гаснет.

Источник

Содержание

Введение

1 Устройство ВЛЭП

2 Эксплуатация ВЛЭП

2.1 Осмотры, измерения (испытание) на ВЛЭП

2.2 Объем работ по техническому обслуживанию ВЛЭП

2.3 Охрана ВЛЭП (охранная зона)

3 Организация ремонтных работ

4 Разработка технологической документации

а) Маршрутно-технологическая карта ремонта поврежденного участка провода АС — 95

б) Наряд задание на ремонтные работы

в) Ведомость на расходные материалы

5 Техника безопасности при линейных работах

Список литературы

Лист нормоконтроля

Введение

Электрические воздушные линии (ВЛЭП) предназначены для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к различным опорным конструкциям. Воздушные линии электропередачи могут быть с напряжением до 1 кВ включительно и выше 1 кВ (3, 6, 10 к В и выше по шкале стандартных напряжений).

Воздушные линии состоят из следующих основных конструктивных элементов: опор различного типа для подвески проводов и грозозащитных тросов; проводов различных конструкций и сечений для передачи по ним электрического тока; грозозащитных тросов для защиты линий от грозовых разрядов; изоляторов, собранных в гирлянды, для изоляции проводов от заземленных частей опоры; линейной арматуры для крепления проводов и тросов к изоляторам и опорам, а также для соединения проводов и тросов; заземляющих устройств для отвода токов грозовых разрядов или короткого замыкания в землю.

Проектирование и сооружение ВЛЭП ведется в соответствии с ПУЭ. Проектирование строительных конструкций опор и фундаментов производится на основании СНиП. ПУЭ устанавливают требования к линиям с различным напряженем исходя из их назначения: чем выше передаваемые напряжение и мощность линии, тем больший ущерб приносит ее повреждение, поэтому к линиям с более высоким напряжением предъявляются и более строгие требования.

1. Устройство ВЛЭП

Число проводов на опорах может быть разным. Обычно воздушная линия (ВЛЭП) рассчитана на передачу трёхфазного тока, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛЭП подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.

Также бывают ВЛЭП с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Расщепление проводов применяется для устранения появления протяжённого коронного разряда (на жаргоне электриков — «короны») на проводах. Появление «короны» не только вызывает дополнительные потери в проводах, но и создаёт дополнительные искажения первоначально синусоидальной формы тока, на работу с которыми сети переменного тока не рассчитаны.

ВЛЭП до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью помимо фазных снабжена нулевым проводом (так называемая «четырёхпроводная сеть»). Иногда на одних и тех же опорах могут быть подвешены провода линий разного напряжения и назначения. Обычно это практикуется для линий низших в средних классов напряжений.

Воздушные линии электропередачи широко распространены в Беларуси и для них характерны: незначительный объем земляных работ при постройке; простота эксплуатации и ремонта; возможность использования опор воздушных линий с напряжением до 1 кВ для крепления проводов радиосети, местной телефонной связи, наружного освещения, телеуправления, сигнализации; более низкая стоимость сооружения 1 км (примерно на 25… 30 %) по сравнению со стоимостью сооружения кабельной линии).

Воздушные линии состоят из следующих основных конструктивных элементов: опор различного типа для подвески проводов и грозозащитных тросов; проводов различных конструкций и сечений для передачи по ним электрического тока; грозозащитных тросов для защиты линий от грозовых разрядов; изоляторов, собранных в гирлянды, для изоляции проводов от заземленных частей опоры; линейной арматуры для крепления проводов и тросов к изоляторам и опорам, а также для соединения проводов и тросов; заземляющих устройств для отвода токов грозовых разрядов или короткого замыкания в землю.

2. Эксплуатация ВЛЭП

2.1 Осмотры ВЛЭП

При техническом обслуживании воздушных линий (ВЛЭП) периодически проводятся их осмотры. Осмотр — это обход ВЛЭП с визуальной проверкой состояния трассы и всех элементов ВЛЭП.

График осмотров ВЛЭП утверждается техническим руководителем предприятия в соответствии с требованиями:

1. Осмотр ВЛЭП по всей длине — не реже 1 раза в год;

2. Отдельные участки ВЛЭП, включая участки, подлежащие ремонту, не реже 1 раза в год должны осматриваться административно-техническим персоналом;

3. Для ВЛЭП напряжением 35 кВ и выше не реже 1 раза в 10 лет должны проводиться верховые осмотры (осмотры с подъемом на опору);

4. Для ВЛЭП напряжением 35 кВ и выше, проходящих в зонах с высокой степенью загрязнения или по открытой местности, а также для ВЛЭП напряжением 35 кВ и выше, эксплуатируемых 20 и более лет, верховые осмотры должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет;

5. Для ВЛЭП напряжением 0,38…20 кВ верховые осмотры должны проводиться при необходимости.

По мере необходимости осмотры ВЛЭП проводятся в темное время суток для выявления коронирования и опасности перекрытия изоляции и возгорания деревянных опор.

Внеочередные осмотры ВЛЭП или их участков должны проводиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек и после стихийных бедствий (бурь, ураганов, пожаров) в зоне прохождения ВЛЭП, а также после отключения ВЛЭП релейной защитой и неуспешного АПВ.

При осмотрах трасс ВЛЭП, проходящих в лесных массивах, обращают внимание на зарастание просек, их ширину и противопожарное состояние.

При прохождении ВЛЭП в населенной местности расстояния по горизонтали от крайних проводов при наибольшем их отклонении до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее:

2м — для ВЛ напряжением до 20 кВ;

4м — для ВЛ напряжением 35… 110 кВ;

6 м — для ВЛ напряжением 220 кВ.

При осмотре опор обращают внимание на их отклонения от вертикального положения, разворот и уклон траверс, прогибы (кривизну) элементов опор. В местах заглубления опор не должно быть проседания или вспучивания грунта. У железобетонных фундаментов металлических опор и железобетонных приставок деревянных опор не должно быть трещин и сколов бетона с обнажением стальной арматуры.

На опорах должны присутствовать их порядковые номера, информационные знаки с указанием ширины охранной зоны, а в населенной местности — предупредительные плакаты безопасности. Номер или условное обозначение ВЛЭП должны быть указаны на концевых опорах линии, первых опорах ответвлений, опорах в местах пересечений ВЛЭП одинакового напряжения, опорах пересечения с железными дорогами, опорах участков параллельно идущих линий при расстоянии между ними менее 200 м.

У деревянных опор не должно быть видимого загнивания деревянных частей, следов обгорания или расщепления. Внешнее загнивание опор определяется визуально, наличие внутреннего загнивания — путем простукивания древесины молотком в сухую и не морозную погоду. Звонкий звук указывает на здоровую древесину, глухой — на наличие в ней внутреннего загнивания.

Проверяется состояние бандажей (хомутов), сочленяющих деревянную стойку с железобетонной приставкой. Не должно быть ослабления бандажей, поражения их коррозией.

У металлических опор проверяются сварные швы и болтовые соединения, состояние антикоррозийного покрытия и степень поражения элементов опор коррозией в местах нарушения этого покрытия. Не допускается сквозное поражение коррозией металлических элементов опор, появление трещин в металле и сварных швах. У фундаментов металлических опор не должно быть зазора между пятой опоры и железобетонным фундаментом.

У железобетонных опор проверяется состояние антикоррозийного покрытия и степень поражения коррозией металлических траверс. Особое внимание уделяется осмотру железобетонной стойки опоры, в которой не должно быть трещин и других повреждений бетона. Трещины способствуют коррозии арматуры и, следовательно, уменьшению прочности опоры.

У проводов и тросов не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок, набросов на провода посторонних предметов.

У ВЛЭП с изолированными проводами проверяется состояние изоляции проводов в местах их соприкосновения с деревьями и

отдельными сучьями, состояние изолирующей оболочки соединительных и ответвительных зажимов.

Изоляторы ВЛЭП не должны иметь трещин, ожогов от перекрытия и других видимых повреждений глазури. Все изоляторы в гирляндах должны быть чистыми и целыми. По интенсивности коронирования изоляторов определяется степень их загрязненности. У ВЛЭП со штыревыми изоляторами не должно быть срывов изоляторов со штырей или крючьев, обрыва вязки провода к изолятору, не должно быть выпадения и ослабления крючьев (штырей) или их изломов.

При оценке состояния арматуры обращают внимание на ее комплектность (наличие всех болтов, гаек, шплинтов, замков), отсутствие трещин, деформации, видимых следов коррозии. На поверхности овальных и опрессованных соединителей не должно быть следов коррозии, трещин и других механических повреждений. Гасители вибрации должны быть на установленном при монтаже месте.

У трубчатых разрядников проверяется направление зоны выхлопа, состояние поверхности разрядника, которая не должна иметь ожогов электрической дугой, трещин, расслоений и глубоких царапин.

У заземляющих устройств проверяется состояние (целостность и степень поражения коррозией) заземляющих проводников и их соединений с заземлителями.

При оценке состояния проводов, изоляторов, арматуры и других элементов ВЛ, расположенных достаточно высоко, целесообразно использовать бинокль.

Все замеченные при осмотрах дефекты и неисправности ВЛ заносятся в листок осмотра, форма которого приводится ниже.

Источник